Некрасивый, худой, всю жизнь болезненный и влюблённый в поэзию Пушкина, умер на нелюбимой чужбине в 53 года, немного не дожив до немецкого концлагеря, по причине еврейских корней.

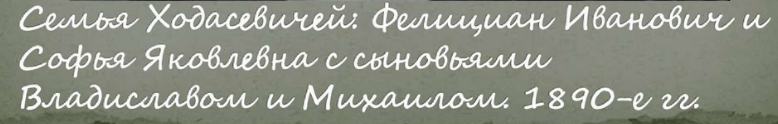

16(28) мая 1886 г., в Москве, у мещанина Гостиной Слободы, «купца по нужде» и польского уроженца во втором поколении Фелициана Ивановича Ходасевича и его жены Софии Яковлевны, урожденной Брафман, родился шестой ребенок, сын, крещенный двойным именем Владислав-Фелициан. Это событие было засвидетельствовано записью №78 за 1886 год в метрической книге московской римско-католической церкви Петра и Павла.

Ф. И. Ходасевич в молодости готовился стать художником: занимался у Ф. Бруни в Академии художеств в Петербурге; однако, женившись, открыл в Туле фотографический магазин — возможно, восприняв дело от тестя, Я. А. Брафмана, свою головокружительную карьеру начавшего бродячим фотографом; в дальнейшем, в Москве, при магазине была еще и картинная галерея. О деде поэта по отцу, Яне (Иване) Ходасевиче известно лишь, что он был в числе участников польского восстания 1863 года, а затем — в эмиграции или ссылке. Примечательной фигурой был дед поэта по матери, Яков Александрович Брафман, памфлетист, известный своими нападками на евреев. Его главный труд, Книга Кагала (1869), откровенно недобросовестный очерк, основная идея которого — опасность еврейского самоуправления, пользовался большой популярностью в царствование императора Александра II, способствовал росту антисемитизма, а его автору, бедному выкресту, доставил кресло действительного члена Императорского географического общества.

Родители Владислава Ходасевича происходили из Литвы, русский язык в семье перемежался с польским, Мицкевич соседствовал с Пушкиным. В 1934, в статье, посвященной столетию поэмы Пан Тадеуш, Ходасевич рассказывает о своем детстве:

Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого началось мое, уже безвозвратное, обрусение. По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи…

Ходасевич, нежно любивший мать, не стал, однако, ревностным католиком.

Семья Ф. И. Ходасевича была состоятельной, но небогатой. Ее переезд в Москву, т.е. перенос фотографического салона, произошел не позднее 6 сентября 1902. Есть указания на то, что дела у главы семьи шли к этому времени не блестяще.

Читать Ходасевич научился в 1889, в возрасте трех лет. В 1890-91, побывав на балете Конек-горбунок, увлекся танцами, — воспоминание об этом времени сообщит впоследствии щемящую прелесть одному из лучших его стихотворений Перед зеркалом (1924). Первые стихи он написал семи лет, зимой 1893 года. В 1895-м переболел черной оспой, не оставившей следов на лице. В 1896-м поступил в 3-ю московскую гимназию, в 1904 окончил ее.

В 1902-м, шестнадцатилетним юношей, Ходасевич включился в литературную жизнь Москвы. В эти годы литература в образованном обществе волновала всех, а в ней, усилиями модернистов, полное преобладание получила поэзия. Проза, как и всегда бывает в периоды общественного подъема, отступила на задний план. Зато интерес к поэзии был такой, какого Россия не знала уже восемьдесят лет.

В Москве центром притяжения сделался Литературно-художественный кружок, нечто вроде открытого клуба литераторов, — с эстрадой, местами для публики, а также рестораном и игорным залом. Он просуществовал до 1917. По вторникам там устраивались литературные чтения, о которых говорила вся Москва. С докладами выступали Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Измайлов, Бердяев, Маковский. Гимназистов в кружок не пускали, и Ходасевич, бывший осенью 1902-го учеником 7-го — предвыпускного — класса, ходил туда нелегально (для чего пришлось сшить специальный костюм). В первое его посещение докладчиком был Брюсов, а темой — поэзия Фета. Весь этот год прошел для Ходасевича «под знаком Бальмонта».

"Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы. Шестнадцать лет, солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно!.. " Ходасевич. О новых стихах (…), — Газета Утро России, 1916, №127, 7 мая, с. 5.

Ходасевич так и не получил высшего образования. Отучившись год на юридическом факультете Императорского московского университета, осенью 1905-го он переводится на историко-филологический факультет — вновь на первый курс. Отсюда после второго курса он был уволен как не внесший платы (в размере 25 рублей) за осеннее полугодие 1907-го. Причиной его материальных трудностей почти наверное явились карточные долги, размер же этих трудностей и вообще финансовый статус Ходасевича в эти годы остаются неясными.

Сумерки снежные. Дали туманные.

Крыши гребнями бегут.

Краски закатные, розово–странные,

Над куполами плывут.

Тихо, так тихо, и грустно, и сладостно.

Смотрят из окон огни...

Звон колокольный вливается благостно...

Плачу, что люди одни...

Вечно одни, с надоевшими муками,

Так же, как я, так и тот,

Кто утешается грустными звуками,

Там, за стеною, – поет.

5 ноября 1904

Во всяком случае еще в апреле 1907-го, задолжав 28 рублей за квартиру, он оставляет дом Голицына в Б. Николо-Песковском переулке и уезжает — в Рязань, если верить данным паспортного стола. Это было форменное бегство. Розыск недоимщика, предпринятый приставом 2-го участка Пречистенской части Москвы, длился до сентября и не дал результатов, показав лишь, что в Рязани Ходасевич не был. Между тем, это был 1907 год, во многом решительный в жизни поэта: им помечены 33 из 34 стихотворений его первой книги. Выпустив ее (и, вероятно, рассчитавшись с долгами), он в октябре 1908-го вновь возвращается к занятиям, на этот раз на три полных семестра, — и вновь увольняется по безденежью. Третья и последняя попытка получить диплом была сделана осенью 1910-го. Ходасевич восстановился — на юридическом факультете, но, не проучившись и семестра, был уволен по старой причине — хотя и с новой формулировкой: за невзнос части платы в пользу преподавателей. Наконец, в мае 1911-го он окончательно забирает свои документы из университета. Единственным его поприщем остается литература.

Сохранилась копия брачного свидетельства, согласно которой 24 апреля 1905 в московской Николаевской, при Румянцевском музее, церкви он был «повенчан… с усыновленной (sic!) дочерью полковника Мариной Эрастовной Рындиной, 18 лет от роду, православною…». Несовершеннолетие поэта обусловило множество курьезных формальностей. Потребовались: разрешение его родителей, разрешение полковника Э. И. Рындина, свидетельство о политической благонадежности невесты (подписанное новгородским губернатором), обязательство брата поэта, присяжного поверенного М. Ф. Ходасевича, оказывать материальную помощь жениху и, наконец, разрешения ректора университета и попечителя московского учебного округа. Мариэтта Шагинян, опираясь на рассказ самого Ходасевича, называет его свадьбу великолепной, — была же свадьба скорее литературной: посаженным отцом был Брюсов, «а шафером "примазался" издатель "Грифа" Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же на свадьбе сложил на него эпиграмму:

Венчал Валерий Владислава,

— И "Грифу" слава дорога!

Но Владиславу — только слава,

А "Грифу" — слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену "Грифа" и "спутницу" Брюсова…»

(М. Шагинян. Человек и время. — Новый мир, 1973, №5, с.163-164).

Намек оказался неосмотрительный. Ближайшее будущее повернуло эту злую шутку против Ходасевича, поставило его в положение «Грифа».

Современники упоминают о фантастической красоте и столь же фантастической эксцентричности Рындиной.

В час, когда пустая площадь

Желтой пылью повита,

В час, когда бледнеют скорбно

Истомленные уста, –

Это ты вдали проходишь

В круге красного зонта.

Это ты идешь, не помня

Ни о чем и ни о ком,

И уже тобой томятся

Кто знаком и незнаком, –

В час, когда зажегся купол

Тихим, теплым огоньком.

Это ты в невинный вечер

Слишком пышно завита,

На твоих щеках ложатся

Лиловатые цвета, –

Это ты качаешь нимбом

Нежно–красного зонта!

Знаю: ты вольна не помнить

Ни о чем и ни о ком,

Ты падешь на сердце легким,

Незаметным огоньком, –

Ты как смерть вдали проходишь

Алым, летним вечерком!

Ты одета слишком нежно,

Слишком пышно завита,

Ты вдали к земле склоняешь

Круг атласного зонта, –

Ты меня огнем целуешь

В истомленные уста!

21 мая 1908, Москва

Рассказывают, что однажды она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы Лидино (находившейся возле станции Бологое), а уже будучи замужем, держала у себя в качестве домашних животных жаб и ужей. Ее потребность в эпатаже простиралась до скандального: как-то, на одном из московских костюмированных балов, она явилась голой, с вазой в форме лебедя в руках: костюм символизировал Леду и Лебедя. Вскоре после «великолепной свадьбы» видим ее любовницей, а затем, после развода с Ходасевичем, и женой редактора Аполлона, поэта С. К. Маковского. Точную дату ее разрыва с Ходасевичем находим в «канве автобиографии» (заметках поэта, сделанных для Нины Берберовой): «1907 — …30 декабря разъезд с Мариной…». Кажется, Ходасевич тяжело переживал этот разрыв:

А если снова, под густой вуалью,

Она придет и в двери постучится, –

Как стыдно будет спящим притвориться

И мирных дней не уязвить печалью!

[1908]

Картина лет, связанных с Мариной и предшествовавших выходу первой книги, будет неполна, если не отметить зарождения у Ходасевича еще одной, глубокой и на всю жизнь сохранившейся страсти — страсти к картам. Об этом аристократическом занятии он скажет в 1937 году:

"…азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства. … Нередко случалось мне досиживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее."

Таковы были годы с 1906 по 1910. Карты и пьянство — ключевые слова в автобиографических заметках о том времени. Играл Ходасевич не только в бридж, но и в покер, и «проигрывал больше, чем зарабатывал» (З. Шаховская).

Играю в карты, пью вино,

С людьми живу — и лба не хмурю.

Ведь знаю: сердце всё равно

Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,

Кренясь и не ища спасенья.

Его и нет на том пути,

Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,

Хотя в ненастье нашей ночи,

Быть может, с берега глядят

Одни нам ведомые очи.

А нет — беды не много в том!

Забыты мы — и то не плохо.

Ведь мы и гибнем и поем

Не для девического вздоха.

4–6 февраля 1922, Москва

Фактически же следовало бы говорить о полосе трагической. Поездка в Италию в июне 1911 была для Ходасевича прощанием с юностью, ее последним всплеском. В течение второй половины этого года, в несколько месяцев, он теряет мать, а затем и отца. Чтобы понять, как много родители значили в его жизни, достаточно прочесть стихотворение Дактили (1928).

Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливцы.

Там, где груши стоят подле зеленой межи,

Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,

В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.

В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.

Мама! Молитва, любовь, верность и смерть - это ты!

Притом если Фелициан Иванович умер уже в очень преклонном возрасте, и умер своей смертью (от грудной жабы, в 75 лет), то София Яковлевна, 65-ти лет, погибла от нелепой случайности в самом центре Москвы, на Тверской: сломалась ось везшей ее коляски, и она, упав на мостовую, ударилась головой о чугунную тумбу.

Анна Ивановна Гренцион (1886-1967), урожденная Чулкова, была во втором браке за гимназическим приятелем Ходасевича, А. Я. Брюсовым. Оба супруга принадлежали к обширному окололитературному кругу столицы, не оспаривая лавров у своих старших и более известных братьев, Георгия Чулкова и Валерия Брюсова. Оставляя А. Я. Брюсова для Ходасевича, Анна Ивановна меняла обеспеченную, беззаботную жизнь, так хорошо отвечавшую ее нехитрым и очень женским запросам, на жизнь бедную, временами и полуголодную, без ясных перспектив. Ходасевич не был ни красив, ни знаменит, ни даже здоров и бодр.

Он не мог на ней жениться немедленно: его брак с Мариной был расторгнут лишь в конце 1910 году, и закон требовал истечения полных трех лет для вступления в новый. Тем не менее, с грациозной беспечностью, так остро характеризующей эпоху, собрав лишь самые необходимые вещи (и отправив сына к родителям первого мужа, Е. Гренциона), она переселяется к Ходасевичу.

Но в единственном (хотя и едва ли не лучшем) стихотворении сборника "Счастливый домик" 1914 г. , которое предположительно можно связать с А. И. Гренцион, поэт называет ее сестрой.

Когда почти благоговейно

Ты указала мне вчера

На девушку в фате кисейной

С студентом под руку, — сестра,

Какую горестную скуку

Я пережил, глядя на них!

Как он блаженно жал ей руку

В аллеях темных и пустых!

Нет, не пленяйся взором лани

И вздохов томных не лови.

Что нам с тобой до их мечтаний,

До их неопытной любви?

Смешны мне бедные волненья

Любви невинной и простой.

Господь нам не дал примиренья

С своей цветущею землей.

Мы дышим легче и свободней

Не там, где есть сосновый лес,

Но древним мраком преисподней

Иль горним воздухом небес.

Это супружество продлится почти десять лет, и хотя очень скоро, с обоюдного согласия, примет форму брака без обязательств, но в его основе с первых дней и в дальнейшем остаются привязанность и взаимопонимание.

Горький опыт, вынесенный поэтом из его первого супружества, навсегда снял в его глазах розовый флер с алькова, а с ним — и дразнящий образ идеальной любви, союза души с душой родной, — выдвинув на передний план ее оборотную сторону, роковой поединок.

Вчера под вечер веткой туи

Вы постучали мне в окно.

Но я не верю в поцелуи

И страсти не люблю давно.

[1909]

Уж тяжелы мне долгие труды,

И не таят очарованья

Ни знаний слишком пряные плоды,

Ни женщин душные лобзанья.

[1918]

Не верю в красоту земную

И здешней правды не хочу.

И ту, которую целую,

Простому счастью не учу.

[1922]

И если (редко) женщина приходит

Шуршать одеждой и сиять очами

— Что ж? я порой готов полюбоваться

Прельстительным и нежным микрокосмом…

[1925-1927]

Кажется, китайская мудрость, отдающая предпочтение дружбе перед любовью, была близка рано состарившемуся поэту.

В 1915 году, в гостях, на именинах у московской поэтессы Любови Столицы, Ходасевич упал и сместил себе позвонок. Весной 1916 года у него открылся туберкулез позвоночника.

"Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова в Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские Ведомости» «Власть Народа», «Новая Жизнь» Ходасевич. [О себе], 1922.

"За личным несчастьем последовала общественная катастрофа, а с нею — отсутствие литературных заработков, угроза голода, голод. К концу 1917 мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне уверен, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу".

Ходасевич. Законодатель, 1936.

В январе 1918 поэт определился секретарем третейского суда, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (заводы и фабрики еще не были национализированы). Поразительной чертой пролетарского судопроизводства было наличие негласного предписания «исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны», и решать дела по возможности в пользу предпринимателей. Ближе к весне комиссар труда В. П. Ногин предложил бывшему студенту второго курса юридического факультета В. Ф. Ходасевичу — ни много ни мало — заняться кодификацией законов о труде для первой в мире республики трудящихся. «Мне было очень трудно не засмеяться», — признается Ходасевич. Он ответил решительным отказом и вскоре подал в отставку.

Затем была служба в театрально-музыкальной секции московского совета, а к концу 1918 года — в театральном отделе Наркомпроса, вместе с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом, Вячеславом Ивановым, Пастернаком. Возглавляла театральный отдел О. Д. Каменева, жена вождя.

"Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись." Ходасевич. Белый коридор, 1937.

Сижу, освещаемый сверху,

Я в комнате круглой моей.

Смотрю в штукатурное небо

На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещенные тоже,

И стулья, и стол, и кровать.

Сижу — и в смущеньи не знаю,

Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы

На стеклах беззвучно цветут.

Часы с металлическим шумом

В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость

Безвыходной жизни моей!

Кому мне поведать, как жалко

Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,

Колени обнявши свои,

И вдруг начинаю стихами

С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!

Нельзя в них понять ничего,

Но звуки правдивее смысла

И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка

Вплетается в пенье мое,

И узкое, узкое, узкое

Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,

Над мертвым встаю бытием,

Стопами в подземное пламя,

В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —

Глазами, быть может, змеи,—

Как пению дикому внемлют

Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец

Вся комната мерно идет,

И кто–то тяжелую лиру

Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба

И солнца в шестнадцать свечей:

На гладкие черные скалы

Стопы опирает — Орфей.

9–22 декабря 1921

Поэт Валерий Брюсов сыграл заметную роль в жизни Ходасевича. Судьба столкнула их в 1902-м, развела в 1921-м. Ходасевич оказался в сфере притяжения главы символистов, и современники еще долго, до самой середины 1910-х годов, относили его к «лагерю Брюсова». Между тем в действительности их сближение (конечно, имевшее в своей основе схему учитель-ученик, единственно возможную между Брюсовым и одним из младших) было недолгим, а отношения с начала и до конца отличались крайней напряженностью.

К литературным отношениям примешивались личные, и Брюсов, в отличие от Ходасевича, не умел отделять первые от вторых. Обид он не забывал и не прощал. Одно из самых тяжелых столкновений произошло в 1910 году, когда Ходасевичу пришлось взять на себя неблагодарную роль посредника между Брюсовым и Ниной Петровской давней своей приятельницей, тогдашней любовницей Брюсова.

Месть последовала одиннадцать лет спустя: в 1921 году Брюсов морил голодом тяжело больного Ходасевича, препятствуя переводу его писательского пайка из Москвы в Петербург: «…препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже "по долгу службы" это не входило в его обязанности…» ("Некрополь"). Таким же — «экономическим», по выражению Ю. И. Айхенвальда, — образом сводил Брюсов счеты и с другими писателями.

Дружба с поэтом Андреем Белым, долгая и плодотворная, оборвалась в конце 1923, на закате «русского Берлина», на общем прощальном обеде разъезжающихся писателей, — и оборвалась ссорой. Н. Н. Берберова вспоминает:

8-го сентября… был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался… он потребовал, чтобы пили за него, потому что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа… Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой невидящими глазами заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку… Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик…, Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим… С каждой минутой он становился все более невменяем…

Белый уезжал в Москву: в эмиграции у него не было больше аудитории, в России — еще оставалась. Дружба с эмигрантами и полуэмигрантами («выбеженцами», как называл их — и себя — В. Шкловский) могла быть поставлена ему в вину, и он рвал заграничные связи, притом не всегда корректно.

Лучшим и самым естественным в этом послужном списке Ходасевича, было преподавание. Осенью 1918 года Ходасевич начал читать лекции о Пушкине в московском Пролеткульте. Ходасевич продолжал бедствовать:

"Зиму 1919-20 гг. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленого дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое (10) в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями… Мы с женой в это время служили в Книжной Палате: я — заведующим, жена — секретарем."Ходасевич. [О себе].

В таких условиях заканчивал Ходасевич свою третью книгу стихов, "Путем зерна". Выпустив ее весной 1920 года, он слег: заболел тяжелой формой фурункулеза.

Эта небольшая книга с антимодернистским названием — одна из вершин в творчестве Ходасевича и одновременно одна из вершин в русской лирике XX столетия. Как и всякое подлинное искусство, она отметает долгие десятилетия, прошедшие со времени ее создания: ни одно из включенных в нее стихотворений не принадлежит единственно и неотъемлемо 1910-м годам, — каждое является достоянием любого времени и могло быть написано сегодня. Вдохновение и мастерство в их гармоническом слиянии, острый, бескомпромиссный вкус и редкое чувство композиции отличают эти стихотворения. Они, кроме того, несут в себе невольный портрет поэта, отпечаток глубокой и своеобразной личности. Вот одно из периферийных стихотворений сборника, образец безупречной лирической миниатюры:

Ты показала мне без слов,

Как вышел хорошо и чисто

Тобою проведенный шов

По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,

Как нить, за Божьими перстами

По легкой ткани бытия

Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,

То в жизнь, то в смерть перебегая…

И, улыбаясь, твой платок

Перевернул я, дорогая.

"Путем зерна" завершает восхождение Ходасевича на русский поэтический Парнас. В возрасте 33 лет он окончательно утратил привилегии молодого поэта, от которого еще только ждут его главных достижений, и оказался в числе немногих бесспорных авторитетов.

Осенью 1920 г. Ходасевича ожидала новая беда. Пройдя в очередной раз медицинскую комиссию, «после семи белых билетов, еще покрытый нарывами, с болями в позвоночнике», он был признан годным в строй: предстояло прямо из санатория, собравшись в двухдневный срок, отправиться в Псков, а оттуда на фронт. Спасла случайность. Оказавшийся в это время в Москве Горький велел ему написать письмо Ленину и сам отвез его в Кремль; Ходасевича переосвидетельствовали и отпустили. Прощаясь с ним, Горький посоветовал перебираться в Петербург: «Здесь надо служить, а у нас еще можно писать». 17 ноября 1920 Ходасевич, А. И. Гренцион и ее сын Г. Гренцион покидают Москву. (Поэт еще трижды побывает в ней в качестве гостя: в октябре 1921-го, в феврале и мае 1922-го.) Перед самым выездом комната их была подчистую ограблена. «Прикрыть наготу» помогли родные, ордер на башмаки выдал Ходасевичу А. В. Луначарский. Лакированные американские полуботинки, полученные после долгих мытарств, оказались малы и были проданы уже в Петрограде.

Литературно-художественная жизнь Петрограда еще обладала некоторой автономией, и Ходасевич очень скоро оказывается вовлеченным в ее круговорот. Создаётся сборник поэзии за 1920-22 год. "Тяжёлая лира". Лучшие его стихи 1921 года в собственном смысле слова совершенны: в них нет ничего нарочитого, безукоризненно выбран и выдержан тон, они светятся изнутри, с последней прямотой приобщая нас к последнему знанию:

Когда б я долго жил на свете,

Должно быть, на исходе дней

Упали бы соблазнов сети

С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,

И счастья разве хочешь сам,

Когда нездешняя прохлада

Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,

Жизнь потаенно хороша,

И небом невозбранно дышит

Почти свободная душа.

Двадцать первого ноября 1921 года, в Петрограде, на литературном вечере у И. М. Наппельбаум, Ходасевич знакомится со студенткой Зубовского института истории искусств, начинающей поэтессой Ниной Николаевной Берберовой (1901-1993), которой вскоре предстоит стать его третьей женой. Красотой и своеобразием Берберова не уступала своим предшественницам, тронувшим сердце поэта, твердостью характера и целеустремленностью — много превосходила их. Впоследствии она составила себе имя в русской эмиграции как поэт и беллетрист, а после второй мировой войны, переселившись из Парижа в Америку, занимала кафедры русской литературы в ряде известных университетов.

Роман перешел в супружество волею обстоятельств. С началом НЭПа перед любовниками открылась возможность покинуть Россию — разумеется, на время: никто не предполагал, что террор может продлиться десятилетия. Ходасевичу предстоял мучительный разрыв с А. И. Гренцион — временный выезд мог сгладить и облегчить его. В Берлине начинала складываться большая община русских литераторов, в 1922-1923 годы там были десятки русских издательств, газеты, журналы; ненадолго в этом городе оказываются чуть ли не все лучшие силы русской литературы. Наконец, НЭП оставлял надежду на то, что дела в России скоро наладятся. Ходасевич и Берберова не собирались становиться эмигрантами: Ходасевич, как мы видели, заявил об этом с полной определенностью, и уже в Берлине. Но очень скоро, в конце 1922 года, выяснилось, что обратной дороги для него нет. В мае 1922 года, подготовив Тяжелую лиру, Ходасевич отправляется в Москву — хлопотать о выезде. Отъезд держался в тайне от А. И. Гренцион. Вернувшись с визами в Петроград, Ходасевич последние три дня в этом городе прожил на Кирочной, в квартире художника Ю. П. Анненкова, после чего они с Берберовой выехали через Литву в Германию.

С Ходасевичем Берберова прожила немногим более десяти лет. Их союз никогда не был скреплен подписями и печатями, и в 1932 году, в Париже, когда она оставила поэта, чтобы вскоре стать подругой Н. В. Макеева, никаких формальных препятствий не возникло; не было между ними и ссоры. Кажется, Ходасевич пытался вернуть Берберову; но, потерпев в этом неудачу, уже в 1933 году он женится вновь — на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице М. А. Алданова. С Ходасевичем её сблизило их общее одиночество. После его смерти, в годы оккупации Франции, она погибла в одном из нацистских концлагерей.

Эмиграция — важный период в жизни Ходасевича. Он уехал в 1922 году, до 1925 года жил преимущественно в Германии и считал, что может вернуться — как, например, Саша Белый, — но вернуться не смог, потому что был в списке тех, кого советская власть и так собиралась выслать (на самом деле не менее важную роль сыграла его литературная критика, в частности очерк о Брюсове). После 1925 года Ходасевич перебирается в Париж, где и живет до конца жизни. Настроения? Вот такие:

Было на улице полутемно.

Стукнуло где–то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,

Быстрая тень со стены сорвалась –

Счастлив, кто падает вниз головой:

Мир для него хоть на миг – а иной.

23 декабря 1923, Saarow

Внешне он смог устроиться, в том смысле, что не стал водителем такси, а остался связан с литературой — системно писал литературную критику. В 1930-е он хотел реализовать свою мечту и написать биографию Пушкина, написал несколько глав, но не дописал. Внешне его жизнь не была чудесной, но он все же мог заниматься литературой. Внутренне Ходасевич ужасно тяжело к этому относился, и вообще эмиграция его в каком-то смысле сломала. То, что произошло с ним, — классический случай психологической травмы, которая длится из месяца в месяц, из года в год. В его эмигрантских письмах мы находим сравнение самого себя то с инвалидом, то с контуженным, который ничего не может делать. Эта метафорика отыгрывается и в эмигрантских текстах. Одна из отличительных черт сборника «Европейская ночь» — это увечность героев, не только душевная, но и физическая. В этом смысле Ходасевич тяжело переживал эмиграцию.

Стихи стали мелькать... Какие-то бесчеловечные:

An Mariechen

Зачем ты за пивною стойкой?

Пристала ли тебе она?

Здесь нужно быть девицей бойкой, –

Ты нездорова и бледна.

С какой–то розою огромной

У нецелованных грудей, –

А смертный венчик, самый скромный,

Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно

Скончаться рано, до греха.

Родители же непременно

Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,

И вправду – честный человек

Перегрузит тяжелой ношей

Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы – я еле смею

Подумать про себя о том –

Попасться бы тебе злодею

В пустынной роще, вечерком.

Уж лучше в несколько мгновений

И стыд узнать, и смерть принять,

И двух истлений, двух растлений

Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платьице измятом

Одной, в березняке густом,

И нож под левым, лиловатым,

Еще девическим соском.

20–21 июля 1923, Берлин

Тут надо сказать, что эмигрантские стихи, вошедшие в «Европейскую ночь», это произведения, в основном создававшиеся с 1922-го по 1925 год, то есть когда Ходасевич еще полагал, что сможет вернуться. А как только стало понятно, что он не сможет этого сделать, поэтическое творчество пошло на спад. С 1925-го по 1927-й он еще пишет несколько знаковых текстов, вошедших в «Европейскую ночь», а с 1927 года по сути замолкает как поэт и ставит на поэзии крест. (Ходасевич, конечно, написал несколько стихотворений и после 1927 года, а некоторые даже опубликовал, но это не отменило его трагической немоты.)

При всей психологической важности эмигрантских стихов и их статусе текста о травме стоит обратить внимание и на не вполне заметный историко-литературный сюжет, связанный с «Европейской ночью». Название сборника было придумано еще в 1922 году, когда Ходасевич считал, что он пробудет в Европе недолго. Если внимательно смотреть на корпус полуэмигрантских текстов, т. е. стихов 1922–1925 годов, то в них несложно увидеть сильнейшую сатирическую ноту. В этих стихах, говоря совсем просто, высмеиваются и эмигранты, и жители Европы, их убожество и их буржуазность (причем это не отменяет травматического компонента). Это заставляет предположить, что изначально сборник задумывался как сатирическая поэтическая книга, которую Ходасевич сможет привезти обратно в Советскую Россию. Однако, надежды на возвращение аннулировались в 1925 году, и в текстах «Европейской ночи», написанных в 1925–1927 годы, проявляется уже крайний экзистенциальный ужас и отчаяние. Это отчаяние перекричало сатирическую ноту, которую теперь в сборнике сложно расслышать.

Я, я, я! Что за дикое слово!

Неужели вон тот – это я?

Разве мама любила такого,

Желто–серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, –

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть, –

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

18–23 июля 1924, Париж

«Некрополь» — уникальная книга, которая вписана в контекст мемуаристики 1920–1930 годов, когда произошел всплеск мемуаров модернистов, осознававших, что кончается эпоха и ее надо зафиксировать. В «Некрополе» события жизни самого автора, его биография играют очень малую роль, сам повествователь все время остается в тени.

Последние годы Ходасевича были мрачны. Европа, едва оправившись от неслыханной в истории бойни, стремительно приближалась к новой, еще более чудовищной. Навстречу мраку новой России поднимался мрак новой Германии. Картины эмиграции были безрадостны, бесперспективны. В конце января 1939 года болезнь выходит наружу, почти лишая его движения, с мучительными болями. Он быстро худеет (к концу — весит около 50 килограммов), подавлен, плохо спит. И все-таки — пишет. Замечательный очерк, посвященный Дому искусств и Петербургу, был создан (или закончен) едва ли не в самый мучительный период болезни: в апреле 1939 года, между визитами к врачам и приступами боли, за два месяца до смерти.

Ходасевич умер в возрасте 53 лет, 14 июня 1939 года, в шесть часов утра, в частной клинике на улице Юниверситэ, спустя тринадцать часов после полуторачасовой операции. Вероятная причина смерти — рак поджелудочной железы. Хирург не успел до него добраться.

О. Б. Марголина и Н. Н. Берберова были с поэтом в последние дни его болезни, в последние часы перед операцией. Берберова вспоминает:

Я подошла к нему. Он стал крестить мне лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.

— Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит.

Поэзия, как и жизнь, совершается по определенным правилам, и разрушать их значит всего лишь создавать новые. Однокоренные слова рифмовал Пушкин. Изощренная рифма ошеломляет только новичков, и малейший элемент натянутости в ней мгновенно обесценивает поэзию. В действительности из стихов Ходасевича вместе с влагой ушло не искусство, а искусственность, обнажив сокровенную иррациональность поэзии, ее изначальную тайну. Элементарная в смысле отбора средств поэзия Ходасевича точно передает строй и смысл его клонящейся к закату жизни на фоне этой Европы, рельефно и ярко рисует лирическую индивидуальность поэта:

Вдруг из-за туч озолотило

И столик, и холодный чай.

Помедли, зимнее светило,

За черный лес не упадай!

Дать в четырех стихах столь выразительный автопортрет, не прибегая к личному местоимению, — искусство, доступное лишь очень немногим. Цельность и полнота, с которыми предстоит нам Ходасевич в своих последних стихах, поистине монументальны.

Памятник

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.

В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрестке двух дорог,

Где время, ветер и песок...

28 января 1928, Париж

Оценили 6 человек

16 кармы