Начало - https://cont.ws/@mzarezin1307/...

Продолжение - https://cont.ws/@mzarezin1307/...

Повесть "Джвари" - http://modernlib.ru/books/alfe...

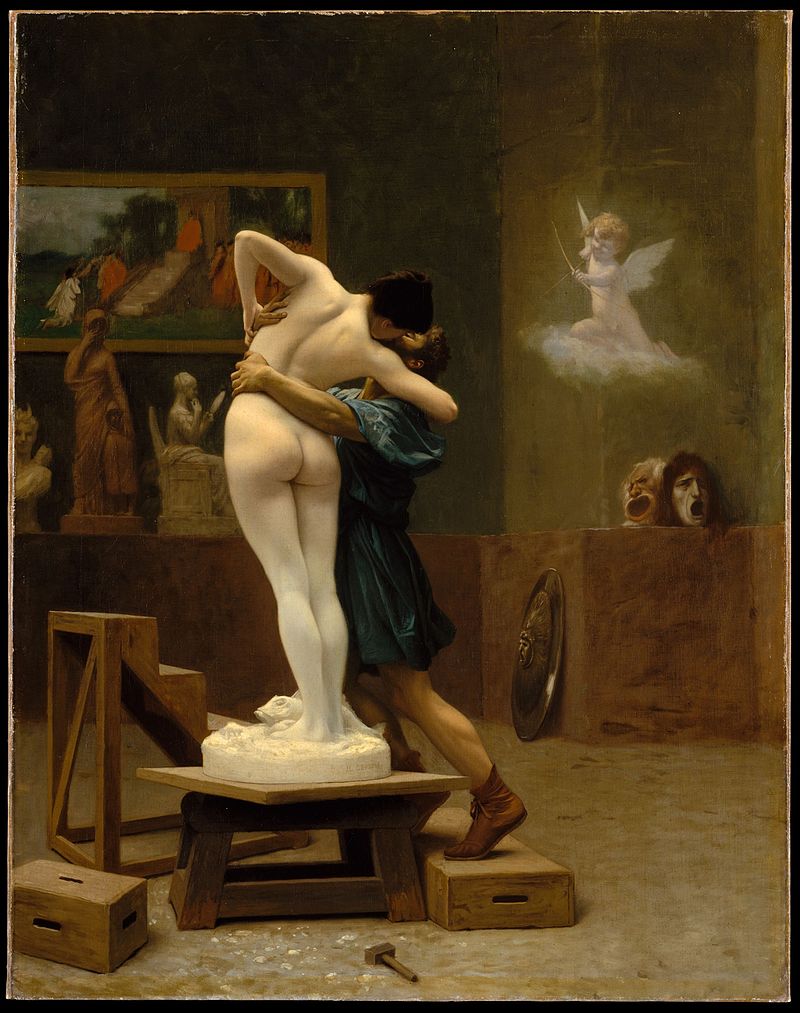

6. Пигмалион и Галатея

Жан-Леон Жером. Пигмалион и Галатея. 1890 год

Заканчиваем разбор повести В. А. Алфеевой «Джвари».

Напомню, что В.А. Алфеева - матушка митрополита Илариона, а повесть носит черты автобиографического произведения.

Осталось очертить поподробнее личность главной героини и её сына.

Главная героиня повести - Вероника, с сыном Митей живёт в маленьком горном грузинском мужском монастыре и духовно окормляется, а Митя пишет гимн ко дню Ангела Патриарха Илии Второго и сам вручает своё произведение Патриарху, удостоившись его похвал.

Мне Вероника напоминает Пигмалиона, оживившего Галатею силой своей любви. Ей удалось большее. Из хрупкого и нежного музыкально одарённого мальчика она вырастила выдающегося церковного лидера современной России. Что, собственно, и делает повесть особенно интересной.

Как же происходило это взращивание-выращивание. Давайте посмотрим. Правда, тут у нас с вами будет одна трудность. Образ главной героини повести несколько заслоняет образ её сына. Но смеем надеяться, что это обстоятельство не делает нашу задачу неосуществимой. Властная,эмоциональная, уверенная в своей правоте, не обременённая обязанностями по добыванию хлеба насущного женщина, безусловно, вылепила единственного сына по образу и подобию своему в максимально возможной степени.

Не мужик.

Вероника, героиня повести, порой сожалеет о том, что она - не мужчина.

Она говорит Георгию:

<<И если бы я была мужчиной и у меня появилась надежда принять сан, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись. Потому что любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии.>>

А узнав, что Георгий <<устроился на работу>> в Патрирхию, завидует ему ещё раз. Смысл того, что Господь создал её женщиной, Веронике ясен не вполне.

Да и сына своего она бы, вероятно, охотно "поменяла" на дочку. Уж очень ей нравится, какой он нежный и хрупкий.

<<Митя стоит на валуне над обрывом и смотрит вниз — тоненький мальчик с выгоревшими волосами под чистой небесной голубизной.>>

<<— Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя. Господи…

Митя рядом со мной прислонился к стене. Тонкая шейка белела в вырезе подрясника.

В глазах у меня стояли слезы.

Думала ли я пять лет назад, когда узнала, что есть Бог и крестила сына, что вся его жизнь, как и вся моя, без остатка, хлынет в это глубокое русло…>>

<< Я привыкла считать своего сына мальчиком. А тут посмотрела и увидела, что он стал юношей, на днях ему исполнялось шестнадцать лет. Под траурным куполком скуфьи он казался выше; нежные, чистые черты лица определились, почернели брови… На посторонний взгляд он вполне мог сойти за молодого монаха, когда собирал с Арчилом сено на лугу за храмом или вел нашу лошадь.>>

<<Я стояла и смотрела на сына. Волосы у него выросли, выгорели и золотисто отливали на солнце. Лицо покрылось легким загаром. А сквозь нежные, бесконечно любимые мною черты проступала твердость, и взгляд был светел и прям.>>

Но уж, что Бог дал, над тем и работаем. А художественные задачи наш православный Пигмалион-Вероника ставит перед собой и перед сыном-Галатеей самые высокие.

Безродность.

У Вероники совершенно нет ощущения Родины, народа.

Вот, пожалуй, все слова, в которых можно уловить слабые намёки на отражение исторической судьбы нашего народа в повести.

<<Всю жизнь я тосковала по тишине и уединению, а жила в общежитиях или коммунальных квартирах с чужими людьми.>>

<<И я вспомнила, что уже видела, как разгорается керосиновая лампа, давным-давно, после войны.>>

И всё! Я тосковала, мне было плохо. Как, почему, отчего, что будет с нами со всеми? Неинтересны такие вопросы нашей героине.

Поэтому, вероятно, в повести, главная героина которой занимается писательским трудом и напряжённо размышляет над последними вопросами, ни разу не упоминаются ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. Шопенгаэр есть, Ницше присутствует, антропософия упомянута. А эти отсталые люди, рассуждавшие о религиозной жизни целого народа и о судьбе его в свете евангельских истин, нашей православной мыслительнице непонятны и неинтересны.

Барство.

Ну, о туристах и о тётках я уже писал в первой части.

К простонародью, к людям без высшего образования и с проклятием физического труда в карме Вероника относится не вполне как к людям.

Это "туристы" и "тётки".

А потому, надо полагать, и нет у неё и чувства Родины.

Белоручка.

<<— А вы сколько спите?

— Я — очень много. Мне всегда нужна была свежая голова, чтобы усваивать то, что читаю, или чтобы писать. Зачем мне такая экономия, если голова не работает?

— Интересная жизнь… А что можно работать не головой, в эту свежую голову не приходило?

— Всерьез не приходило,

— Но человек не головастик, у него есть тело, которое тоже требует нагрузок, деятельности. И физическая усталость дает иногда такое состояние покоя, которого вы в книге не почерпнете. Заметьте, если человек устал, он не способен раздражаться. Плохи крайности. Плохо, например, если вы работаете на заводе и выматываете все силы для заработка. Но если в вас действует только мозг, это тоже никуда не годится, Нарушается равновесие. Царский путь — посередине между крайностями… И «познай самого себя» — опять же не умственно, не об отвлеченном знании речь. Вот и надо найти эти свои меры — сна и еды, чтения и молитвы, труда и созерцания. Читать вообще нужно не больше половины того времени, которое ты молишься…>>

Женщина в 44 года учится готовить:

<<К нашему приходу игумен сам нажарил большую сковородку картошки. А Венедикт намекнул еще раз, что к другой трапезе я могла бы что-нибудь приготовить. Готовить давно надо было мне, и я снова попросила игумена дать мне такое послушание. На этот раз, с непонятной для меня неохотой, он согласился.

Я отправилась к женщинам-реставраторам с первым творческим вопросом: как варить борщ? На втором этаже я застала Нонну, ту из них, что помоложе, с тяжеловатым и будто слегка припухшим лицом, с темными глазами под припухшими веками, с сигаретой в руке. Она удивилась и не сразу поверила, что я не знаю таких простых вещей, которые все знают, но толково объяснила мне последовательность операций.

Первые полдня в жизни я провела на кухне, и мне это очень понравилось. Тушила свеклу, морковку, лук, резала картошку и капусту, выщипывала на грядке укроп. Получилась огромная кастрюля борща, по-моему, вполне съедобного. Я опустила в нее нарезанные помидоры и отлила туда острые соусы изо всех банок, которые удалось найти. На закуску был подан салат, на второе — поджаренная гречневая каша с луком и зеленью.

Во время еды Венедикт впервые за последние несколько дней мне широко улыбнулся;

— Сознайтесь, вы просто не хотели готовить нам? Я не созналась, я сказала, что не умела, но научилась.>>

В чём причина?

<<— Сестра Вероника… <...> — Вы умеете готовить?

<...>

— Совсем не умею. У нас в смежной комнате жила одинокая родственница, она добровольно несла этот подвиг. И вот я впервые могу пожалеть, что ничему у нее не научилась.>>

Но ведь "жила", в прошедшем времени. Теперь, вероятно, функции "одинокой родственницы" выполняет домработница.

Лакомка-слозерцательница.

<<Мне хотелось познакомиться со всеми религиозными системами, когда-либо бывшими в мире, чтобы найти Истину. «Бхагавадгита» и «Дхаммапада», йога, буддизм, дзэн-буддизм, антропософия, Бердяев груда книг — разрасталась. Все они были чужие, потому что стоили слишком дорого, я не могла их покупать и прочитывала по двести — триста страниц в день, переживая состояние непрекращающегося откровения.>>

Михаил спрашивает:

<<— Почему вы ничего не принимаете, что я говорю? Ведь это интеллектуальная жадность: одни набивают комнату мебелью, другие набивают голову знаниями, внешними для них. Как просто понять: христианство не сумма познаний, а образ жизни…

— Я уже два года говорю себе; это последняя книжка, вот прочту и начну другую жизнь.>>

<< — Слава Богу, теперь я принимаю все таинства Церкви. — Пять последних лет я и потратила на то, чтобы к ним приобщиться — сначала разумом, потом сердцем, плотью и кровью. И вся жизнь теперь стала таинством и откровением Тайны.>>

Звезда экрана.

Вероника постоянно красуется своей душевной утончённостью и сложностью, своей начитанностью и, особенно, грациозным и изысканным осознанием собственных несовершенств.

Михаил сказал, что хорошо, что она писательница. Есть возможность поделиться с читателями тем, что она обрела.

<<— К сожалению, мне нечего разделить. — Я не ответила на его улыбку от волнения и оттого, что слишком важный сразу начался разговор. — Я только разрешила все вопросы, отделявшие меня от веры, и увидела, что могу обрести. Но еще ничего не обрела.

Послушник поднял большую кастрюлю и понес ее подогревать.

— Благодарите Бога, что увидели. Сколько сейчас людей имеют глаза — и не видят, имеют уши — и не слышат…

— И не обратятся, чтобы Он исцелил их… — продолжила я близко к тексту из пророка Исайи. — Но понять это — прийти к порогу. А дальше и должно быть обращение, исцеление. Что толку, если я знаю, что надо любить людей, но не умею любить их? Или понимаю, что молитва — общение с Богом, сердцевина жизни, а не имею навыка молитвы.

— Надо благодарить Бога и радоваться, — спокойно повторил отец Михаил. — Нельзя быть всегда голодным. С вами и так произошло чудо…

— Да, чудо… — уже горячо отозвалась я. — Так мы и живем последний год — радуемся о Боге и благодарим.

— И сын разделяет… эти настроения?

— Разделяет… — серьезно и с некоторой поспешностью ответил сын.>>

Михаил относится к словам Вероники серьёзно:

<<А изменяться придется — куда вы теперь денетесь? Покоя не будет, надо начинать жизнь заново,>> - но всё ли он знает?

Потом Вероника пересказывает Михаилу соображения Флоренского об отпадении культуры от культа.

Затем рассказывает о пределах, до которых дошла наука.

Днём позже Вероника рассказывает Михаилу историю грехопадения Адама и Евы в красках и во всех подробностях.

Формально она пришла в монастырь, дабы научиться жить жизнью христианки, но запас самообожания так велик, что его и за год на растратишь. Монахам приходится терпеть. Михаилу много понятно, но что тут поделаешь?

<<Возвращаясь, я вижу игумена. В том же выгоревшем подряснике и сапогах, в старом жилете, в черной вязаной шапочке с коричневой поперечной полоской он сидит на садовой скамье у родника.

— Вы гуляете будто по Тверскому бульвару… — В его интонации сквозит необидная насмешка. — Вот представьте, есть разница в том, как видят мир два человека: один едет в карете, другой идет по дороге в пыли за этой каретой. Вы прикатили сюда в карете. Чтобы научиться смирению, нужно по крайней мере из нее выйти.

Я сажусь на скамейку, радуясь его прямоте.

— Хотите изменить жизнь — начинайте с самого простого. Все здесь ходят в старой одежде, в сапогах. А вы появились в белой блузке изящного покроя, в белой юбке, белых босоножках…

Я засмеялась, вспомнив, как переодевалась у ручья в эту кофточку из тонкого ситца в нежно-красный и голубой цветочек, которую до того надевала только однажды, на Пасху.

И ведь все видит, а я думала, он и не отличит изящного покроя.

— Да и сейчас… — Он коротко взглянул и отвернулся. — Посмотрите на монашеские одежды. Молодая женщина в апостольнике и подряснике уже не имеет возраста. Архиерейские облачения подчеркивают достоинства сана, а не мужские достоинства. Все подробности скрыты, выявляется сущность, в духовной жизни нет мелочей. А блузочки, цветочки, прически — все это брачное оперение.

— Дайте мне подрясник, я с удовольствием его надену.

— Еще бы, конечно, подрясник вы наденете с удовольствием, даже гордиться будете. Опять крайность. А вот неприметную серенькую одежду, платочек на голову — этого вам не захочется.>>

Ло спраштвает:

<<— Венедикт сказал, что вы сами — писатель?

— Не знаю, теперь не знаю. По профессии — да, хотя и писала мало. А в последние годы стала опять только читателем. Я потеряла интерес к литературе, когда увидела, насколько лучше всех инженеров человеческих душ знают нас святые отцы.

— Что же вы делаете теперь? — поинтересовалась она.

— Думаю о том, что мне делать.

— Давно?

— Давно.

Чем больше люди ощущали вкус к подлинной духовной жизни — в богослужении, молитве, — тем меньше они нуждались в творчестве внешних форм. Наоборот, они уходили в безмолвие. А после безмолвия, Духом Святым, написаны «Троица» Рублева, псалмы царя Давида, Божественные гимны Симеона Нового Богослова…

Нужны ли промежуточные формы, когда литература уже перестала быть языческой, но еще не может стать молитвой? Формы, отражающие путь человека к Богу, его смятения, падения, первые откровения о небесном, еще недоступном и невозможном? Не знаю.

Однажды я спросила у священника об этом: что мне теперь делать? Он раскрыл Евангелие от Иоанна и прочел: «Итак, сказали Ему; что нам делать, чтобы творить дела Божий? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Этим я и живу.

Но я не знаю, как мне жить в мире.>>

Повесть-то, в целом, написана с иронией, с пониманием комичного в жизни. А тут автору и не смешно. Автор вполне допускает, что из бездеятельным размышлений Вероники могут родиться "псалмы царя Давида".

Михаил - Веронике:

<<— Не знаю, не знаю… — медленно произнес отец Михаил, — стоит ли это все вам говорить, как далеко вы пойдете. Если бы вы просто ходили в церковь, ставили по праздникам свечки, можно бы поговорить один раз и отпустить с миром. Но у вас намерения максимальные, замашки вон какие до Симеона Нового Богослова добрались…

— И я не знаю, как далеко пойду. Даже не знаю, как мне дальше жить, куда ведет этот мой путь. Знаю только, что теперь ничего другого не надо.

Он посмотрел на меня прямо:

— Этот путь ведет в монашество. Чем раньше вы это поймете, тем лучше для вас.>>

Холявщица.

Это, мне представляется, очень важное душевное (духовное) свойство героини. Осознание того, что за что-то можно не платить, наполняет её душу светлой и чистой радостью, и, безусловно, роднит Веронику со всем поколением новых русских.

<<Игумен раскрыл картонный ящик и, присев рядом с ним на корточки, стал раздавать нам канцелярские подарки — тетрадки, записные книжки, блокноты и карандаши: я и забыла, что как-то при Венедикте пожалела, что нет с собой тетрадей.>>

Т.е. даже и в мелочах. Даже и при работе над повестью, в которой о монахах рассказано много такого, что они бы не одобрили, пользуемся монашескими бумагой и карандашами.

Венедикт вырезает замечательные кресты:

<<— Что вы делаете с ними потом? — спросила я.

— Мне за них дают деньги, кто сколько хочет.

— Но все-таки сколько?

— И по тридцать рублей и по пятьсот.

Я поспешила предупредить, чтобы для нас он не резал: дать тридцать рублей было бы мало, а пятьсот мы не могли. И претендовать на такой дорогой подарок от Венедикта я тоже не хотела. К тому же крест, который можно купить, для меня если не обесценивался, то и не был священным. Наверное, нам с Митей слишком щедро дарили. Все необходимое пришло в подарок: Библия, Новый завет, молитвенник, бронзовое распятие. Одна за другой пришли три иконы — Спасителя, Богоматери и святителя Николая. И все мы получали в свое время: начали молиться — нам подарили Молитвослов. Стали осмысливать литургию, годичный круг церковных праздников — подарили Настольную книгу священнослужителя… Бог пошлет и параманный крест, если я когда-нибудь буду вправе его надеть.>>

Ну и правильно Венедикта предупредила. Крест, который ей подарили, оказался куда шикарнее (если так можно выразиться):

<<Но литургия кончилась. Закрылись царские врата.

Игумен вышел из алтаря и молча надел мне на шею шелковую вить с небольшим крестиком в круглом деревянном обрамлении.

Я осторожно приподняла крестик на ладони.

— Это грузинская перегородчатая эмаль, — сказал Венедикт, — Такой крест в круге высечен здесь над порталом, он может быть гербом Джвари.

Я проводила взглядом игумена, уходящего по тропинке.

А Венедикт продолжал:

— Видите эту тонкую золотую нить? Она прорисовывает крест и отделяет его от темно-лиловой эмали фона. Перегородчатой эмалью выполнены наши древние кресты и иконы. Нигде в мире подобного нет. Ваш крестик не древний, но сделан в той же технике человеком, который раскрывает ее тайны.

Подошел и Арчил. И Митя коснулся пальцами края креста, наклоняясь над ним и чуть повернув его к себе.

Это было очень красиво: золотистого цвета эмаль равноконечного креста, изысканно обведенная золотой нитью, и темный лиловый фон.

— Несколько дней назад отец Михаил попросил меня сделать резное деревянное обрамление, простое и тонкое… Но я не знал, что это для вас. Вы будете носить его?

— Конечно… Спасибо, отец Венедикт.

— А на обратной стороне я по-грузински вырезал «Джвари»… — Он смотрел на меня с улыбкой, какой я давно не видела у него. — И слава Богу, что мы так хорошо расстаемся. Будем молиться друг о друге.>>

Последние люди в своём роду.

<<И вот мы сидим вдвоем с Митей, единственным родным человеком на земле, с которым нам всегда хорошо вместе, а вокруг дождь, лес и горы.>>

При этом неоднократно повторённое предложение Михаила уйти в монахини, Вероника мягко отвергает. Ей же надо ещё для сына пожить. А мысль о том, что сыну следует заделаться монахом, её не угнетает. Понятно, когда религиозная женщина готова отдать одного своего ребёнка Богу, но когда одного-единственного - это уже и удивляет. Есть что-то странное в готовности пожить и умереть, дав угаснуть своему роду.

Бесстыдство.

Я не знаю, как назвать это мягче. По-моему, сам факт написания повести с точным указанием места и времени и с упоминанием множества интимных подробностей о монашеской жизни - это такая дикость, пошлость и неблагодарность, что ни один атеист до такого опустился бы.

Михаил говорит Веронике:

<<— Привыкайте. Все женское, бросающееся в глаза надо убрать. Короткие стриженые волосы — это очень женственно…

Он коснулся взглядом моей головы, как будто мгновенным жестом ее погладил, и отвернулся. Но мне запомнился этот взгляд.>>

А вот уже и отца Венедикта пробрало:

<<— Вероника… — вдруг снова решается он. — Так случилось, что я увидел вас сегодня на речке. Он положил нож.

— Можете поверить, если бы я знал, что вы ушли купаться, я не пошел бы за вами. Но я искал лошадь, она иногда далеко бродит. Шел по обрыву и вдруг увидел купающуюся женщину.

Я очень смутилась.

— А разве вы не видели купающихся женщин на вашем курортном берегу?

— Я и сам раньше ходил на пляж. Но когда люди долго живут в монастыре, они воспринимают все иначе. Здесь нет вашей вины, как нет и моей. Но в монастырях обостряется борьба со всеми страстями. И я должен был исповедать это. Мы считаем, что лучше говорить друг другу сразу, если ложится какая-нибудь тень. Чем дальше, тем бывает труднее. Я рад, что сказал: потому что хочу быть чистым перед вами. — Он улыбнулся. Когда человек приходит в монастырь, бесы подстраивают разные искушения… И еще одно — носите, пожалуйста, косынку.

Утром, уходя на речку, я, конечно, ее не надела. Зато теперь сразу же отправилась в палатку и повязала голову шелковым голубым платочком.>>

<<А перед началом службы отец Михаил в рясе и камилавке подошел ко мне в храме и молча протянул черную косынку.

И в это мгновение, когда он остановился передо мной с застывшей улыбкой и протянутой рукой, меня вдруг будто ударило горячей волной. Всем своим существом — кожей, нервами, сердцем — я ощутила смысл происходящего. Этой черной косынкой с тусклыми цветами, грубым халатом, так же как иронией своей и усмешкой, игумен от меня защищался.>>

<<— Женатый священник, духовный отец — не знаю, может быть… Вот и общайтесь с ним. А монахов лучше оставьте в покое.

Отец Михаил сидел прямо, откинув голову и прислонившись к стене. Смотрел, как истекает расплавленным воском свеча под густым лепестком пламени. В его привычной усмешке сейчас не было ни иронии, ни легкости, а затаенная и глухая печаль.

Я видела совсем рядом его высокий лоб со впадиной виска, на котором пульсировала разветвленная нить сосуда, видела отражение неподвижного огня свечи в его зрачке, проседь в бороде и забытую на губах усмешку. Когда мы замолкали, тишина между нами насыщалась незримыми токами тьмы и света. А мне хотелось говорить, никогда еще мы не говорили о сокровенном.>>

<<— Прежде всего я хочу поговорить с вами как с духовником. Вы наблюдали нас с Митей довольно долго, мы для вас прозрачны — поговорим о наших недостатках.

Он улыбнулся, слегка приподнял брови, одновременно чуть наклонив голову. Его мимика, жесты, интонация — все было уже так знакомо… И стало непонятно, почему вначале лицо его показалось некрасивым: теперь мне нравилась каждая его черта — эти короткие брови, небольшие глаза, длинноватый нос, — нравился даже узелок волос под затылком и длинные пальцы больших рук. И в том, как пристально видела я его сейчас, была прощальная нежность.>>

<<— Может быть, тайна в наших душевных свойствах… Да, я не предполагал — не было в моей богатой впечатлениями биографии такого случая, — что можно внутренне быть близким с женщиной, будучи столь от нее отдаленным… всей судьбой, прошлым и настоящим. И даже будущим: едва ли мы встретимся в вечности. Спастись вообще очень трудно, а я почти уверен, что мне это не удастся. «Скоро я умру, и окаянная моя душа снидет во ад…» А вам я желаю лучшей участи.

Чем меньше в нем оставалось прежней позы, игры, тем более напряженным становилось пространство между нами.

— И все-таки я знаю, что это пламя… — спокойно выговорил он. — Оно может перекинуться на вас. И тогда сметет все преграды.

Печаль, которую я расслышала под его ровным тоном, остро коснулась моего сердца. И я подумала, что ничего не знаю ни о его прошлом, ни о настоящем. Ведь что такое неизжитые страсти? Это еще и все то, что человек не долюбил, в чем не перегорела душа, пока не отделенная мечом смерти ни от тела, ни от бесстрастного духа…

— Вы, наверное, ждете, чтобы я сказала, что мы уедем?

— Что же нам остается? — откликнулся он. — Мы не можем жить рядом. Тем более после этого разговора… Я не хотел его, откладывал до последнего края. Вчера, когда вы наконец вернулись, я хотел говорить с вами. И сказал бы все по-другому.>>

<<— Вероника… Я говорил вам, что крестился только шесть лет назад… — начал игумен затрудненно, но спокойно. — В молодости я вел слишком свободную жизнь. А с чем человек приходит в монастырь, то его больше и мучит — неизжитое прошлое. Вы спрашивали, что для меня тяжелее всего в монашестве… Одно время ко мне стали присылать на исповедь всех — и молодых женщин, девушек тоже. Я попросил Святейшего не благословлять сюда никого.

Обхватив колени руками, он сидел прямо, смотрел прямо перед собой и говорил ровно и жестко. Неизменная черная шапочка была надкинута на лоб.

— И вот я испытываю к вам… эту низкую страсть. Это странное признание было так неожиданно, что я не поверила ему. В первую минуту я даже подумала, что он берет на себя чужой грех, прикрывает его собой,

— Я несколько раз намекал вам на это. Но вы уклонились… или не поняли.

— Почему-то я относила эти намеки… никак не к вам самому. Да и ни к кому здесь до конца не могла отнести. Скорее принимала как отвлеченный разговор… об опасностях духовного общения.

— А я говорил и об этом довольно ясно: у нас с вами не может быть духовной близости. Возможны другие случаи… например, наши отношения с Давидом исключают с моей стороны чувства к его жене…

— Наверное, я считала, что и наши с вами отношения их исключают.

Я тоже старалась говорить ровно. Но находила нечаянные, не самые верные слова.

Почему же я действительно не замечала того, что ему казалось явным?>>

Вероника спрашивает у Михаила перед расставанием:

<<— Вы разрешите написать вам когда-нибудь? Через год…

— Нет. — Он улыбнулся почти светло. — Я могу отрубить себе руку, но отпиливать ее мне было бы не по силам.>>

Как-то так. Вломилась женщина 44 лет от роду, некрасивая, в монастырь к молодым здоровым мужикам и с удовольствием наблюдает за их эротическими конвульсиями.

И это ещё не вся правда. Цинизм-то наш куда циничнее.

Михаил спрашивает:

<<И что вы там все пишете? Сидите у кельи и пишете в тетрадку. Может, собираетесь написать роман, из монашеской жизни?

Наверное, он тоже видит меня пристальней, чем я предполагала.

— Из монашеской жизни я не могу писать, я не монахиня.

— А мне кажется, все-таки собираетесь.

— Вам кажется, что я лгу?

— Нет… — Этот аргумент на мгновение его озадачил. — По-моему, вы вообще не лжете. — Последняя фраза была произнесена с интонацией некоторого удивления и уважения.

— Во всяком случае стараюсь не лгать. Я не знаю ничего, что стоило бы приобретать ценой лжи.

— Вот и повод для гордости. Но что же вы пишете? Длинные письма?

— Я записала, что вы рассказывали о старцах…

— Зачем? Значит, все-таки — может быть, непроизвольно — готовитесь писать… — От возмущения он закрыл и отбросил на койку книгу. — Да как вы решитесь прикоснуться к их жизни? Ведь это в самом деле другая, не ваша жизнь! Вы понятия о ней не имеете… Так же как о божественных созерцаниях, сколько бы вы о них ни читали. Нам смешно, когда вы цитируете святых отцов. Так дети берут вверх ногами книжку, водят по ней пальцем и приговаривают, будто читают. «Дух постигается только духом»! Пока вы не будете жить по-монашески, вы ничего не увидите, как бы ни старались.>>

Наставник-обличитель

Вероника ощущает своё нравственное превосходство над представителями атеистической интеллигенции и не обинуется высказать его в стилистике Александра Исаевича.

Лорелею, явившуюся в монастырь в излишне открытом наряде, Вероника пристыдила рассказом о трагической кончине Александра Ельчанинова.

Подействовало.

<<Подул прохладный ветер, и будто без связи с предыдущим разговором Лорелея накинула пелеринку, закрывая грудь и плечи. Она вдруг стала серьезней и как будто старше.>>

Эта козявка с мировой известностью сразу почувствовала духовное превосходство своей одухотворённоё собеседницы и стала задавать вопросы робким голосом:

<<— Но разве искусство не ведет к Богу? Разве талант не от Бога?

— Почему? Денница тоже был наделен божественной красотой и мудростью, но пал и стал верховным ангелом тьмы. Религия и искусство могут вести в противоположные стороны. Религиозная жизнь — путь нравственного совершенствования, углубления в себя, приближения к первообразу, к божественному замыслу о нас самих. Актерство, писательство чаще всего остается сменой чужих личин, фальсификацией, игрой. Они утверждают человека в гордой самодостаточности его природы. Но эта игра кажется ему такой значительной, что в каждом своем проявлении он готов видеть божественное начало…>>

А вот и ещё разговор:

<<А Георгий, киновед и кинокритик, невольно сравнивая свои занятия с этим [с трудами брата-священника], спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. >>

Не, ну право слово, это Исаич-обличитель в американском Конгрессе. Не меньше.

Прагматизм

Вероника и Митя приезжают в Тбилиси (откуда, в повести не сказано, но легко предположить по обилию циркулирующей на родине Веронике редкостной литературы и по другим признакам, что из Москвы), знакомятся со священником, имя которого им было известно заранее и который, совершенно случайно, был послушником в Джвари.

О Давиде:

<<А мы знали только его имя через несколько разрозненных звеньев знакомств. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге. Потом началась и кончилась вечерня. Отец Давид, отслужив, вышел к нам в подряснике и с крестом: «Ну, пойдемте». Мы не стали спрашивать куда. >>

Священник, совершенно случайно, принимает их, как родных.

И они вместе идут в пригородный монастырь, в котором есть исправный музыкальный инструмент. И совершенно случайно мать с сыном оставляют пожить в мужском монастыре, где в первый же день скромных молодой человек очаровывает всех своей игрой на фисгармонии.

<<Изнутри храм был сплошь в лесах. Под ними, в отделенной от алтаря части с жертвенником, Митя увидел фисгармонию. Открыл крышку, и сильные звуки отозвались под куполом.

— Фисгармония может стоять сто лет и не расстроиться… — Он сел спиной к жертвеннику и с удовольствием принялся импровизировать.

Я устроилась на досках рядом.>>

Вероника размышляет:

<<Так уже случалось со мной и раньше: вся жизнь сходилась к одному почти неисполнимому желанию. Но казалось, если оно не исполнится — жизнь не состоится.>>

Михаил разрешает Веронике с сыном остаться.

<<— Слава Богу… — Все напряжение, тревога, ожидание прошли. Я тоже невольно встала, перекрестилась на храм, засмеялась, а на глазах выступили слезы. — Слава Богу!>>

Вскоре настоятель монастыря, совершенно случайно, поручает Мите написать музыкальное поздравление ко дню ангела Патриарха. И молоденький мальчик в сжатые сроки пишет гимн, выдержанный в грузинской стилистике.

Потом, чисто случайно, Митя едет в Тбилиси, самостоятельно находит, к кому обратиться, и получает возможность коленопреклоненно вручить свой подарок Патриарху. Митя замечен, обласкан и даже принял участие в торжественном богослужении.

А подарок от монастыря, который тоже был подготовлен, настоятель, захваченный борьбой с плотскими искушениями, не успел отвезти в Тбилиси к торжественному дню.

<<На прощание Венедикт показал и панагию: игумен не успел отвезти ее Патриарху. Дьякон извлек ее из нагрудного кармана своего старого подрясника, развернул белый плат.

Это была хорошо вырезанная овальная иконка «Умиление» — Пречистая Матерь, воздевшая руки в молитве обо всех нас, грешных, земных, но взыскующих небесного Отечества.>>

Иумен, возможно, и догадался о том, что его использовали:

<<— Ему шестнадцать лет. Он написал гимн… Что надо было сделать потом? Отдать игумену, и все. А он дальше действовал сам. Даже сообразил, к кому надо подойти, чтобы тот подвел его к Патриарху.

— Он считал, что это входит в задачу.

— Видите, что вы делаете? Спорите, опровергаете-заграждаете мне уста.>>

А строго в тот момент, когда Митя свою миссию по поздравлению патриарха исполнил, оказалось, что Веронке в монастыре оставаться нет никакой возможности. Собственно, это было понятно и намного раньше, но она-то это поняла только теперь!

А в заключительной части повести следует фрагмент, который, вероятно, не предназначен для обычных рядовых читателей. Митя делится с матерью впечатлениями:

<<— С тех пор как мы пришли к вере, с нами происходят самые неожиданные события. Только что был праздник в Сиони, на который я чудом попал… Все непредсказуемо и в то же время — я почувствовал это совсем недавно происходит тем единственным образом, как только и может произойти… как ведет нас Бог. Так река течет, у нее нельзя изменить русло — и все глубоко, ничто не случайно, все имеет смысл.

Он сел на порожек.

— Несколько лет назад я прочитал в журнале об интронизации Католикоса — Патриарха всея Грузии Илии Второго и увидел его фотографию. До сих пор помню: Патриарх перед раскрытыми царскими вратами дикирием и трикирием благословлял народ. Я долго смотрел на него и думал, что даже если когда-нибудь попаду в Грузию, все равно не придется увидеть его близко. И вот мы приехали, зашли в кафедральный собор… Я увидел Патриарха перед литургией, когда он своей рукой давал каждому просфору, и мне дал тоже и по-русски благословил меня.

Митя перебирал грани скуфьи. Он был наполнен тихим светом, и свет этот ровно сиял в его глазах.

— Потом мы попали в Джвари. Отец Михаил благословил меня написать гимн. Мы ведь еще не говорили с тобой об этом — так много событий. Но тоже было совершенно удивительно, как я его писал. Раньше, когда я сочинял музыку, я долго сидел за роялем и как будто что-то выжимал из себя… должен был сочинить, хотел сочинить, прилагал усилия, напрягался. А тут ничего подобного не было. Он благословил — и я написал. Как будто музыка пролилась сама. Как будто хотелось петь — и я пел, хотелось молиться — и молился. Помнишь, игумен сказал: «Пусть это пройдет через тебя, как то, что тебе не принадлежит».

«Так мы и должны писать», — подумала я.

— А потом в алтаре Сионского собора на всенощном бдении меня облачили в красный стихарь. Было двенадцать архиереев, Святейший сидел на своем резном деревянном троне с высокой спинкой. Меня подвел архиепископ Таддеос, который написал текст гимна. Я встал на колени и преподнес Патриарху свой подарок… И во время всей службы я, как и его иподиаконы, держал патриарший посох или стоял с примикирием — это такая большая свеча — у царских врат. Меня по-грузински просили что-нибудь сделать, и я все делал правильно, потому что знаю службу, и некоторые даже не догадывались, что я не понимаю языка…

Мы помолчали. Потом он сказал:

— Так что поблагодарим Бога за все.>>

Как-то так. Высокая духовность не препятствует высокой пронырливости в земных делах.

Митя

В общем-то, как ни странно, к Мите, горячо любимому Вероникой, автор повести относится весьма критически. И, пожалуй, в авторских оценках есть нечто пророческое.

Михаил ведёт Веронику и Митю посмотреть келью князя-основателя монастыря.

<<— А теперь, если хотите, я покажу вам его келью. Мы прошли вдоль стены храма к пристройке. Венедикт принес ключи, открыл тяжелую дверь. Отвалил настил из сколоченных досок, как крышку люка. Под ним обнаружился спуск в подвал. Мы сошли по перекладинам и оказались почти в полной темноте. Игумен зажег три свечи. В зыбком свете, отбрасывающем наши бесформенные тени, обозначился провал в стене.

— Наклоните головы и войдите. Не пугайтесь, там сложено то, что осталось от прежних монахов.

Дневной свет совсем не проникал в этот земляной мешок. Митя обвел свечой низкий потолок, дощатый барьер вдоль стены…

Несколько черепов лежало за барьером. Под ними тускло белела груда костей.

— Скоро и мы будем так выглядеть… — мрачно пообещал Венедикт, должно быть, склонный к гробовому юмору. — Надо почаще сюда заходить, чтобы не забываться. А мне лучше вообще остаться здесь.

— Это и есть княжеская келья? — уточнил Митя.

— Это монашеская келья… — ответил игумен. — Такие кельи и нужны монахам, чтобы спрятаться от мира… А ты, Димитрий, хотел бы здесь поселиться?

— Хотел бы… — нерешительно сказал Митя.

— Это плохо. Значит, ты гордый. Такой подвиг нам не по силам. — Лицо игумена в перемежающихся отсветах и тенях мне показалось грустным. Надо бы отслужить здесь панихиду…>>

<<А между ними в лесу есть еще один домик, о котором мы до сих пор и не знали. В нем недолго жил иеромонах Иларион. Три месяца назад он уехал на лечение в город и, как полагает игумен, больше не вернется: «Наша жизнь — не для всех. Илариону здесь не хватает публики». >>

Кто мог знать, что немного вымышленного Митю со временем нарекут Иларионом? Вот и не верь тут в сверхъестественное.

<<А Митя весь день с братией.

Каждый раз на службе он читает наизусть «Царю Небесный», «Трисвятое» по «Отче наш» и пятидесятый псалом на хуцури, разжигает и подает кадило.

Ему нравится быть в алтаре. Алтарь совсем маленький, отделен от нас полотняным иконостасом. Присутствие игумена там совершенно бесшумно, а каждый Митин шепот и шорох слышен. Когда Митя задерживался в алтаре, Венедикт ревниво усмехался и как-то вдруг недовольно сказал: «Димитрий, Не шуми!» Тогда игумен оставил нас с Митей в храме и рассказал притчу о том, как к одному отшельнику пришел царь. Отшельник беседовал с ним, и царь задержался в горах, чтобы прийти на следующий день. Но утром он уже никого не нашел в келье: отшельник покинул ее навсегда. Так надо бояться привилегий и избегать их. Больше Митя в алтарь не ходил.>>

<<Мите исполнилось шестнадцать лет. Утром, поздравляя его, я с грустью думала, что за эти дни в Джвари, за все, что ему дается в церкви теперь, рано или поздно он дорого заплатит на своем крестном пути. >>

<<Вы думаете, ваш сын такой хороший, а другие — плохие сыновья?

— А он не такой хороший?

— Димитрий? Да вы посмотрите, какой он гордый, какого он высокого мнения о себе. Такие люди бывают плохими монахами. Но они могут стать архиереями, управлять Церковью. Кроме Бога, им нужна публика. Если так пойдет, через два года вы будете ему мешать.

— Тогда я и уйду…>>

<<— Есть замысел Божий о каждой душе… — сказал игумен задумчиво. Человек не знает его и живет вслепую. Но когда он приближается к Божьему замыслу о себе самом, ему становится хорошо, когда отдаляется — плохо. Многие люди до конца дней живут не своей жизнью и не догадываются об этом. И маются, все им не по себе, все разваливается у них… Никто не сказал им с детства, что надо найти себя, а без этого не найдешь ничего, только все потеряешь… — Он снял скуфью, отпил несколько глотков горячего чая. — Замысел Божий… или, если это понятие сузить, призвание. Под призванием подразумевают обычно одаренность в какой-то одной области, например в музыке. Ты восемь лет учился играть на скрипке… мог бы ты этим заниматься всю жизнь?

— Наверное, нет. Мне нравилось услышать музыку, почувствовать ее, исполнить. А профессионалу нужна виртуозность… Отшлифовывать все месяцами-это мне было скучно. Я подумал, что сочинять музыку интереснее, это как-то шире… или выше.

— А может быть что-нибудь еще выше?

— Не знаю, — ответил Митя, подумав. — Выше пока для себя я ничего не знаю.

— А я знаю: выше всего и есть жизнь в Боге.>>

Михаил рассуждает:

<<Теперь, бывает, человек не успел настоящего монашества вкусить, а уже принял архиерейский сан, управляет епархией. И слово-то какое придумали — «управляющий», по-английски менеджер — вроде как директор совхоза. Происходит обмирщение духовенства, обмирщение Церкви. Дух Божий в монахе подменяется менеджерской активностью. А последствия самые тяжелые — и маловерие, и компромиссы, и внутрицерковные раздоры…>>

<<В нашем домике было тепло и тихо, и даже здесь стоял легкий запах подсыхающих трав и хвои. Митя, не раздеваясь, со стоном вытянулся на кровати.

— Ну, знаешь, мама… Этой ночи в Джвари и отца Михаила я уже никогда не забуду. Почему он говорил так? И почему мы должны уехать?

Я как могла объяснила ему и это. И он как мог это понял и принял.>>

Оценили 3 человека

10 кармы