В конце прошлого — начале нынешнего столетия собирание и изучение русских былин стало ведущей отраслью отечественной фольклористики, несмотря на то что и расцвет эпоса, и само знание былинных сюжетов в народе были уже позади, и многое, слишком многое оказалось невозвратно забытым.

Открытие учеными-собирателями во второй половине прошлого столетия «Исландии русского эпоса» показалось именно чудом, в которое иные даже не сразу и поверили, — так не сочеталась новейшая капиталистическая цивилизация с живым наследием далеких тысячелетий. Но вот открытие состоялось, и оказалось вскоре, что для всей культуры нового времени древний эпос столь важен и необходим, что представить теперь русскую культуру лишенной эпического наследия стало уже невозможным.

Сказителей привозили в столичные города, удивлялись их строгой гордости, их чувству человеческого достоинства, тому, как спокойно и свободно И. Федосова или Рябинины вели себя в ученом обществе. М. Д. Кривополенова (нищенствовавшая у себя на родине!) всерьез обиделась, например, что А. В. Луначарский, уже после революции зазвавший знаменитую сказительницу в Москву, не сам приехал за ней в гостиницу, и смягчилась лишь потому, что прислал всё-таки «седатых людей» — академиков, пригласивших Марью Дмитриевну на встречу с наркомом.

В XVIII—XIX столетиях эпос уходил в прошлое, доживал, отступив на окраины, к казачьим станицам юга, за Урал, в Сибирь и в просторы древнего новгородского «Заволочья», туда, где сам строй жизни, «свобода и глушь», по выражению Гильфердинга, помогали памяти народной. Особенно благотворным для древнего народного искусства оказалось неяркое солнце Русского Севера. Здесь, в Олонецком крае, в Обонежье и архангельском Поморье, было сделано в четыре раза больше былинных записей, чем во всех остальных районах бытования эпоса вместе взятых.

Устная память далекого прошлого — «веков минувших» — быть может, самое великое чудо народной культуры, чудо, мимо которого можно легко пройти, не заметив, не поняв, не ведая даже, что, например, вон тот одинокий старик-рыбак или та улыбчивая тётка хранят в памяти своей предания великой киевской старины, ежели не еще более древние, от седых изначальных веков бытия наших далеких пращуров.

«Былина» — книжное название, в народе эпические песни зовут «ста́ринами», иногда «стихами», объединяя в последнем случае с прочими жанрами повествовательной песенной эпики. Отношение к старинам и в годы угасания эпоса было исключительно уважительным. Старины, наравне с духовными стихами, пели Великим постом, когда мирских, будничных песен петь было нельзя, воспринимая каждое слово как заветное предание, бережно храня ставшие чужими или сторонними для северян приметы глубокой старины и иного природного окружения.

«Нужно побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители северных широт, не находим ничего особенно необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих „сырых дубах“, в этой „ковыль-траве“, в этом „раздолье чистом поле“, которые составляют обстановку каждой сцены в наших былинах. Мы не знаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа „гнедого тура“, давно исчезнувшего, или облика богатыря с шеломом на голове, колчаном за спиною, в кольчуге и с „палицей боевою“».

Певцы былин пользовались в Обонежье особым почетом. Слава о лучших сказителях, таких как Илья Елустафьев, жила долго после их смерти. В промысловые артели, уходящие на Север бить морского зверя, обязательно старались залучить сказителя, иногда глубокого старика, — лишь бы пел. Знаменитого Т. Г. Рябинина не раз промысловики манили с собою: «Если бы ты к нам пошел, Трофим Григорьевич, — говаривали рыболовы, — мы бы на тебя работали: лишь бы ты нам сказывал, а мы бы тебя всё слушали».

Старины исполняли вечерами в охотничьих избушках, на рыбацких тонях, в дорогах. П. Н. Рыбников впервые услышал былину случайно ночью у походного костра, на пути в Заонежье.

Когда-то в древности пением героического эпоса вдохновлялись воины на походе. Так, славяне, входившие в свиту греческого посла Никифора Грегораса (1326 г.), проезжая ночью македонскими лесами, «нимало не заботясь об окружающей действительности, выкрикивали и громким пением превозносили славу древних богатырей».

Греческим послам было уже непонятно, что именно эта слава и должна была испугать возможных врагов, придав смелости их противникам.

Почему эпос сохранился именно на окраинах — в общем-то ясно. Здесь не было крепостного права. Здесь крепче сохранялись устои древнего народного общежительства. Сюда, в Сибирь, на Урал, на южную степную границу, приходили наиболее энергичные, не растратившие пассионарного заряда творческой энергии люди; приходили, принося с собой память о древней эпической родине. На Север эпос занесли деятельные новгородские землепроходцы. Полные опасностей и неожиданностей морские промыслы, как и охрана южных рубежей страны, поддерживали в певцах память о древних, «досюльных» героях.

Дальнейшая судьба эпического наследия была разной в каждом из регионов. У казаков ста́рины зачастую исполнялись хором, сливаясь с протяжной маршевой песней, а из всего сюжета сохранялся один запев, мотив дороги как начала, исхода богатырского деяния:

Ой, да из славного было да из города,

Из славного Ке... вот из Кеива,

Ой, да из того только было из селеньица, да

Села Карача... ой, да, Карачарова,

Ой, да, там-де пролёгивала шлях-дороженька,

Она не широ... ой, не широкая,

Ой, да долиною-то она, шлях-дорожечка,

Она конца кра... ай, конца-краю нет..

Такие песни пели протяжно, «чтоб ни конца, ни краю не было», про них на Дону говорили, что «их играть надо обрядно: обрядная ета песня — из темных, давних веков»

В Сибирь былинная традиция пришла и с Севера, и с Юга, с казачеством. Новый быт, новые сложные отношения, этнические взаимодействия, развитие торговли и промышленности привели к забвению древней эпической традиции. Но на первых порах они уживались. На Урале, в вотчине промышленника Акинфия Демидова или его наследников, был составлен сборник Кирши Данилова, обогнавший на полвека, если не более, развитие мировой фольклористики, — сборник, более трети которого составлял собственно былинный эпос, стилистически примыкавший к северорусскому, но с сильным оттенком исчезнувшей из живого бытования московской традиции XVI—XVII вв.

В конце XIX — начале XX столетия такие сказители, как Л. Г. Тупицын или Михаил Соковиков, были в Сибири редким явлением, но их искусство по-прежнему притягивало людей. Михаила Соковикова прозвали на Колыме «Кулдарем» — так принято называть колодцы в Средней Азии: старины и сказки текли из уст былинщика как из чудесного источника «кулдара», живительной влагой утолявшего путников.

***

Сейчас не все даже и знают, что былины поют, а сохранившиеся звуковые записи старин в исполнении заонежских сказителей обидно редки и фрагментарны. Одному из авторов этих строк живое былинное пение удалось услышать впервые на Средней Печоре. И это первое впечатление буквально ошеломляло.

Пел Еремей Провович Чупров. Сухощавый, как-то очень по-древнему красивый старик, не потерявший к седьмому десятку лет ни стати, ни даже черноты волос, нацело лишенных седины. Он молчаливо розлил зелена вина гостю, себе и старшему сыну — и повлек всех от бытовой суедневности, от насущных дел в высокий эпический мир...

Нет, то было не пение! Полилась яростная, сверкающая река, река удали и пыла, и гнева богатырского, и уже в этом напоре, в этом бурном стремлении древней властной красоты понялось, стало внятным как-то само собою то, что некогда, при книжном чтении былинных текстов, казалось наивным, детским, быть может, слишком далеким и сторонним для нас: и чаша в полтора ведра, и палица в тридцать пуд...

Всё приобрело свой смысл и вид, и уже яснело, что надо именно так — не переложить сло́ва, ни образа переменить не можно в этой величественной памяти веков; яснело и приходило в ум, что воистину былина — это постройка из золотых кирпичей, каждое речение здесь драгоценно и найдено, уложено на века, навсегда!

Потом пришлось услышать и совсем иные манеры: мягкий говорок-речитатив Вокуева, красивый, даже торжественный, полный плавной величавости напев Лагеева, — но ощущение чуда, некоего высшего бытия осталось и уже стало неотрывным от понимания эпоса.

«Это Волхово-то, что тако?» — спросил как-то Лагеев, прервавшись. И, узнав, что река Волхов существует на самом деле, удовлетворенно покивал головой: «Стало, правда, так оно все и есть!»

Для них, последних носителей великого искусства, эпос был и продолжал оставаться некоей реальностью, подлинной стариной (поэтому так истово и пели!), где, однако, все было чудесно преувеличено, все обладало значительностью, превосходящей меру окружающего, и невзирая на то (а вернее — именно поэтому) являлось истиною великой учительной старины.

Слушали былину «с такою же верою в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событиях вчерашнего дня, — правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном»: певец жил мыслью в том мире, который воспевал.

Онежский сказитель Никифор Прохоров сопровождал пение былины о Михаиле Потыке такими замечаниями: «Каково, братцы, три месяца прожить в земле!», «Вишь, поганая змея, выдумала еще хитрость», «Вот, подумаешь, бабьи уловки каковы» (Гильф., I, с. 36, 37).

Впервые приехав в Москву, М. Д. Кривополенова сразу увидела ее песенной. Ее воображение было поражено не столичной сутолокой, а совпадением сложившегося в фольклоре облика «каменной» Москвы с действительностью: «Уж правда, каменна Москва, дома каменны, земля каменна».

Она сама все высмотрела — и Кремль, и гробницу Ивана Грозного, и могилу его второй жены, Марьи Темрюковны, о свадьбе которой знала веселую скоморошину. Отыскав за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова, она, не удержавшись, топнула посреди улицы ногой и запела старину...

***

Эпосов много, записанных по-разному и в разные века. Будь ли то повествование о Гильгамеше, найденное при раскопках в развалинах древних ассирийских дворцов: глиняные таблички с выдавленным на них клинописным письмом, из немыслимой тьмы тысячелетий донесшие до нас великую поэму, эпос загадочного народа Шумер... Будь то величавые поэмы Гомера; «Илиада» и «Одиссея», вобравшие в себя героическую память ахейской Греции. Или рыцарское великолепие «Песни о Роланде». Или мрачноватая громада Нибелунгов. Будь то ирландские саги, где стихи перемежаются с возвышенной прозой (неясно, впрочем, не есть ли это пересказ того, что пелось некогда или читалось нараспев, так возвышен, так «певуч» стиль этой древней прозы).

Будь то якутское олонхо́ — песни-сказания о героях или гигантские, исполняемые по многу дней, эпические повествования нашей Азии: «Манас» и «Джангар». Будь ли то задумчивый перелив рун «Калевалы»... Но везде, всюду и всегда это высокое искусство, торжественная повествовательная песнь о героях, точнее, о героической старине, о великом, славном учительном прошлом — «идеальной древности». Везде и всюду эпос представляет в череде типов героев-богатырей героизированное обобщение национального характера, как бы возвышенный образец, завещанный последующим векам.

Скажем тут: национальный характер находится не в статике, а в динамике. По мере развития и угасания этносов меняются идеалы, появляются новые черты и свойства, но при всем том эпический мир, эпические герои остаются высшим образцом. В пору упадка — укором, а при всяком подъеме национального самосознания — одною из его важнейших духовных основ.

Благодаря этому своему свойству эпос «крепок к этносу» — он не переходит свободно от народа к народу, как сказка, да и вообще не переходит, ежели не происходит слияния, переливания друг в друга самих этносов и национальных культур, при особых условиях начальной фазы этногенеза.

Простого сосуществования народов — носителей эпоса рядом или даже чересполосно на одной территории для этого недостаточно. (Примеры переходов: шумерского эпоса к ассирийцам, ахейского к классическим грекам, кельтского, в Британии, к саксам и англосаксам, скандинавского к готам и германцам — говорят сами за себя.)

Русские и карелы в Обонежье, например, за тысячу лет совместного сосуществования так и не обменялись эпической сюжетикой (а факты перехода русской былины в фольклор коми немногочисленны), и подобные примеры бессчетны. Это свойство роднит эпос с мифом, от коего он зачастую и отталкивается, переводя, так сказать, с неба на землю принцип учительности как таковой.

Если миф — идеальная модель мироздания, служащая основою земных поступков людей, то эпос — идеальная учительная конструкция национального типа в его героическом варианте. Эпический герой и является в эпосах архаического типа сперва в облике культурного героя, т. е. младшего божества или полубожества, устроителя мира и подателя жизненных благ людям своего племени.

Все сказанное, однако, еще не определяет художественной специфики эпоса, его особенности, своеобычности, неповторимости в ряду других песенно-сказовых форм словесного искусства. Мы не будем здесь касаться природы эпического стиха (она разная у разных народов), ни композиции, ни даже проблемы эпитета — отметим главное, что выделяет именно эпос и что вместе с тем роднит эпосы разных народов друг с другом.

Главная особенность художественной структуры эпоса — эпическое преувеличение, или гипербола.

Народная поэзия вообще любит гиперболу (идеализирующую, как в жанрах обрядового свадебного фольклора, или сатирическую), но только в эпосе преувеличение становится основным формообразующим элементом, лишь там гипербола является средством типизации, непременным способом создания той самой великой идеальной действительности, изображение которой отличает и выделяет эпос в ряду прочих жанров словесного творчества.

Гиперболы бросаются в глаза всякому, кто возьмет в руки любой сборник былин: чара в полтора ведра или палица в тридцать пуд, богатырская ископыть, безмерная сила героев и их коней — ярость поединков, побивание «тьмы тем» врагов и прочее. При невнимательном чтении кажется, что перед нами некий мир великанов, противопоставленный миру обычных людей. Некоторые современные художники, ничтоже сумняшеся, так и изображают эпических героев — огромных, часто безобразных размеров гигантов. Но все это является лишь при невнимательном, поверхностном чтении.

Вот Илья Муромец надел платье нищего и — затерялся в толпе. Куда же исчез его гигантский облик? Вот поляница-богатырша сажает героя вместе с конем себе в карман, а затем становится женою названного героя, что, во всяком случае, было бы невозможно при реальном соотношении указанных размеров. Тот же Илья Муромец, способный разметать весь Киев, — будучи схвачен слугами князя (отнюдь не богатырями!), сидит заключенный в погребе.

Сила, огромность героев, изображенные средствами внешней гиперболизации, на деле, в самом эпическом действии, оказываются, скорее, выражением их духовной мощи. Далеко не всегда даже прямое «измеренное» указание на огромность богатыря следует понимать буквально.

Вот примеры из якутского эпоса (олонхо). «Стан (героя) в перехвате был в пять саженей. Шести саженей дороден в плечах был. В три сажени были округлые бедра...» От боя героя с противником сотрясается земля, он кричит, «разрывая на части дно верхнего мира <...> расщепляя надвое дно подземного мира...» «В толпе других людей он как самец-вожак в стаде важенок».

То есть он, действительно, выше, сильнее, больше других людей, но все же безмерные великанские обмеры героя, названные в предыдущих стихах, есть лишь способ создания определенной эмоциональной атмосферы огромности, а никак не исчисление реального роста богатыря.

Вот иной пример, взятый с другого края Евразии, — из ирландских героических саг. Речь идет о Кухулине, главном герое эпоса Ирландии. Приходя в ярость во время боя, он «чудесно искажался: мускулы его вздувались, один глаз западал так, что „цапля не могла бы его достать“, от скрежета его зубов извергалось пламя, удары сердца его были подобны львиному рычанию, в облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости...

Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля била вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в четыре стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом».

Соответственно ведет себя Кухулин и в бою: «Подобно удару метлы, гонящей перед собою врагов на равнине Муртемне, настиг он вражеское войско и занес нам ним свое оружие... И сколько есть в море песчинок, в небе — звезд, у мая капелек росы, у зимы — хлопьев снега, в бурю — градин, в лесу — листьев, на равнине Брега — колосьев желтой ржи и под копытами ирландских коней — травинок в летний день, — столько же половин голов, половин черепов, половин ног и рук и всяких красных костей покрыло всю широкую равнину Муртемне. И стала серой равнина от мозгов убитых после этого яростного поединка, после того, как Кухулин поиграл там своим оружием».

Но вот он же едет к своей невесте Эмер — и, завидя Кухулина, подруга Эмер говорит: «На колеснице вижу я темного, хмурого человечка, самого красивого из всех мужей Ирландии».

То есть был он темноволос и мал ростом.

Соответственно Илья Муромец, например, взяв за ноги татарина, сокрушает им тысячи врагов и, однако, есть былина, где тот же Илья, встречая по дороге калику, принесшего известие о захвате Киева, укоряет того, говоря: «Силы в тебе в три меня, а мужества и в половину нет». То есть опять же не в силе дело! И, кстати, эпические герои разных стран весьма часто встречают и поражают в бою истинных великанов, намного превосходящих самих героев и ростом, и силою.

Таков же — пределен в своих качествах — и эпический пейзаж:

Высота, высота поднебесная,

Глубота, глубота — окиян-море...

Пейзаж этот служит зачином былины, разом создавая картину идеальной эпической страны (тот же прием присутствует в якутских олонхо). Такова же и сцена пира, с которой обычно начинаются былины о воинских подвигах. Это всегда идеальный возвышенный пир, пир для всех, кто так или иначе участвует в управлении страной, — князей, бояр, богатырей, а иногда и еще шире — вообще для всех сословий: купцов, горожан и всех людей православных. Тем самым создается ситуация идеального, гиперболизированного единения нации вокруг былинного Киева и князя Владимира.

Столь же предельна, доведена до высшей степени утонченности в эпосе красота теремной затворницы:

Ай-я статным она статна, полна возраста,

Волосом она руса, лицом бела,

Ай-я сквозь ейну рубашку тело видетця,

Ай-я сквозь ейно тело да кости видятця,

Ай-я сквозь ейны кости мозг переливаетця,

Не скачен ли женьчуг перекатаетце,

А ще как можно перёд князём стоять,

А ще как можно кнегиною звать.

Столь же предельны достоинства убранства коня, красота терема: до высшего совершенства доведена каждая деталь эпического повествования, почему-либо важная певцам. Иначе говоря, с помощью зрительного, числового, количественного и качественного преувеличения творцы эпоса создавали образы могучих духом героев и могучей, величественной во всех своих аспектах действительности.

На героев эпоса ложился как бы отсвет общенародного величия, дух молодого этноса, находящегося в первоначальной фазе подъема, когда создающийся народ, выступая на арену истории, действует весь целиком, в едином монолитном усилии, когда еще не сложилось классовое общество с его неизбежными антагонизмом общественных групп и этикетным ограничением прав отдельного человека. То есть сложение эпоса, сложение этого гиперболизирующего искусства только и возможно в начальную пору этнического развития — в пору так называемого «детства народов».

Снижение гиперболы, разрушение эстетической формы эпоса, неизбежно наступающие с ростом классовой государственности, и есть конец его творческого, продуктивного бытия. Возникают новые формы, более приспособленные для отражения новой действительности (баллада, историческая песня и прочее), эпос же остается памятью прошлого — прошлого величия, прошедшей, идеальной старины, и уже оттуда, из дали минувших веков, сквозь тысячи лет и событий продолжает светить своим неугасимым светом, вплоть до новейшего времени, когда древнее, ушедшее из живого бытования искусство обретает новое бытие в литературе, музыке, живописи, ораторском слове и политических устремлениях современного человечества.

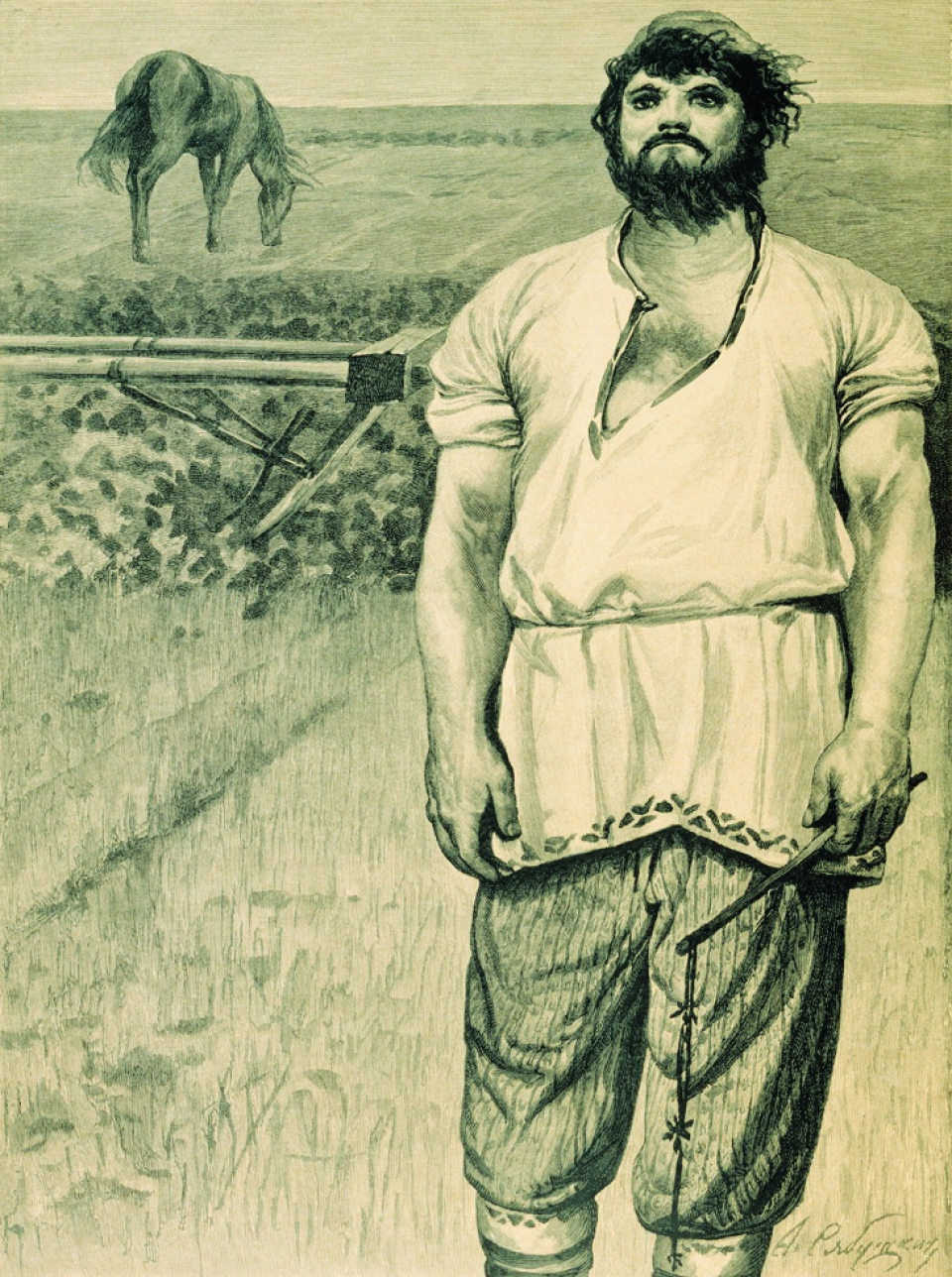

И те же ирландские саги оживают в деятельности борцов за свободу Ирландии — фенниев. В Германии Вагнер, в поисках национальной самобытности, воскрешает древних Нибелунгов в цикле своих опер. А Джавахарлал Неру, борясь за свободу Индии, в своих обращениях к народу напоминает внятные каждому индусу образы Рамаяны и Махабхараты. Так же, как и русские художники, композиторы и поэты конца прошлого столетия воскрешали образы героев древнего эпоса в борьбе за новую, демократическую культуру страны; древний мифологический персонаж Микула, богатырь-пахарь, становился символом народа, готового к социальной борьбе. А Илья Муромец вдохновлял русских солдат в суровые дни Великой Отечественной войны.

***

Сколько столетий собирались богатыри за пиршественным столом князя? Никто этого точно не знает.

В том виде, в каком они дошли до нас, былины, конечно, являются прежде всего отражением времени киевской государственности.

В свою очередь, «киевский» и «новгородский» эпос как художественная система отражал раннюю древнерусскую государственность в эстетических формах, выработанных сотнями предшествующих поколений.

Для того, чтобы стать «государственным», ему необходимо было опираться на развитую фольклорную и эпическую традицию в целом, вырасти из эпоса более раннего, архаического. В недрах последнего когда-то под действием великой «пластической силы» (А. Н. Веселовский) мифа отливались первые типы сюжетных коллизий, поэтические приемы и образы. Во многом наследуя мифу, былина является «формой исторического и местного» его приурочения; миф в былине «связан с историей, связан ее определениями, мелочами быта и исторически определенных событий».

Исследуя взаимоотношения архаического и государственного эпосов, В. Я. Пропп пришел к выводу, что прямолинейного следования этих типов эпосов друг другу не было: государственный эпос во многом отрицал идеологию предшествовавшего ему родоплеменного, изображал его конфликты «с обратным знаком».

Сейчас можно считать установленным уже, что эпос появляется на стадии разрушения родоплеменного быта, на стадии появления «военной демократии». Самый древний пласт эпоса как раз и посвящен той духовной революции, выражаясь современным языком, которая происходила на этом сломе, — рушилась стена устарелых уже, но еще очень сильных норм и догм родового общества, освященных и закрепленных мифологией; ранние эпические герои — это и есть борцы с традициями божественной предопределенности. Столкновение сил здесь выражено в восстании против норм мифологического мышления и, соответственно, мифологических существ.

Ранний эпический герой подчас с риском для жизни крадет у богов и передает людям культурные блага — навыки земледелия и обработки металлов, мореходства, рыболовства и прочее. Эпос на этой стадии отражает не столько конкретно-исторические, сколько более общие духовно-идеологические конфликты своего времени. Ибо без освобождения от уз родовой идеологии двигаться дальше было бы невозможно.

Связи эпоса и мифа далеко не просты, и далеко не всегда эпический герой — это бунтарь, враждебный богам. Он может быть и героическим защитником древних, уходящих в прошлое норм родового права, но уже героическим защитником (исключительность!), и уже — уходящих в прошлое (т. е. слом, крушение древней идеологии и тут налицо).

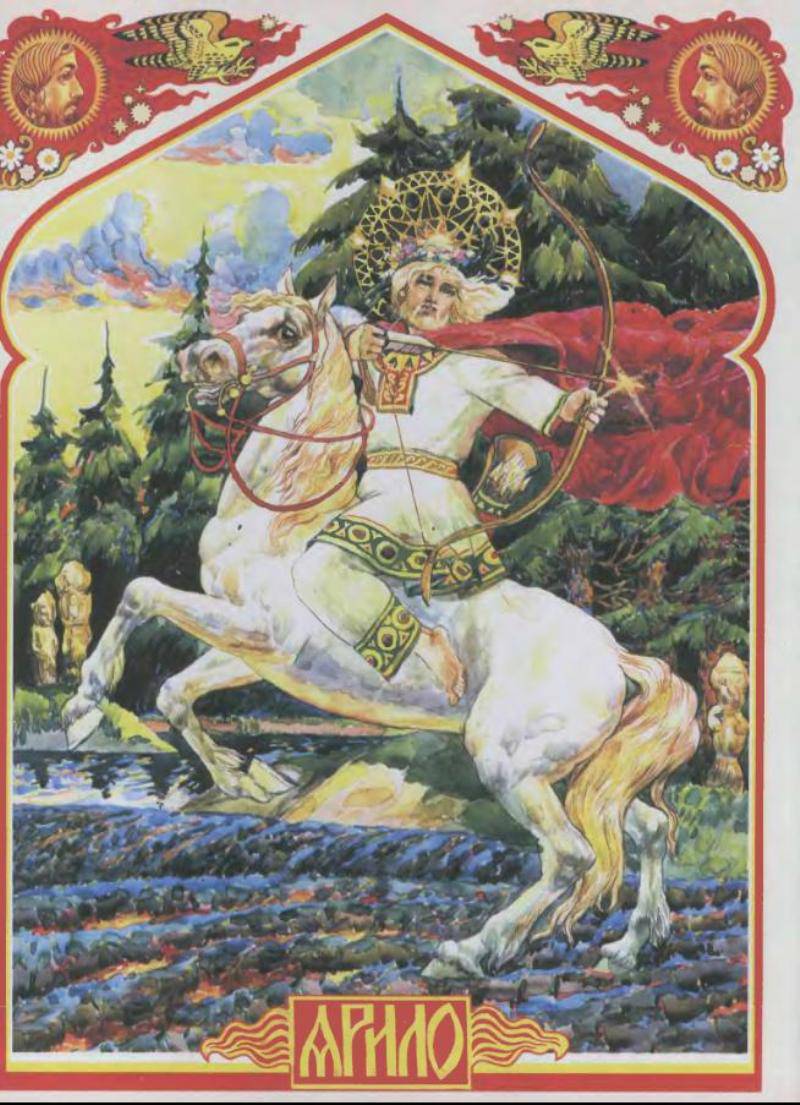

В дальнейшем все большее внимание творцов эпоса обращается к подвигам, к воинскому героизму — миф уходит в прошлое, теряет актуальность, и с ним гаснут, теряют актуальность и древние темы. Эпос на ранне-государственной стадии — это преимущественно эпос героический (воинский), с новыми идеями, новыми духовными устремлениями.

***

Все эти процессы отразились в русском эпосе.

Современные русские (Русь Московская) сложились как народ после заката Киевской державы на ее окраине в XIII—XIV вв. Однако этногенез Московской Руси происходил уже в условиях развитого феодализма, меж тем как эпос складывается на предшествующих стадиях развития этносов.

О сформировавшемся эпосе у восточных славян в докиевскую эпоху и в раннекиевское время говорят устойчивые устнопоэтические образы, попавшие в летопись, древнерусские повествования, а также рассказы путешественников о Руси, — явно восходящие к эпической жанровой системе. Влияние эпоса на летопись видели в рассказах о сватовстве невесты для Владимира (под 988 и 1128 гг.) — этот рассказ построен по классической эпической сюжетной схеме сватовства невесты для князя, с ее насильственным увозом, оскорблением сватов и изображением сватовства как боя (в былинах о Дунае Апраксия жалуется отцу, что он не мог ее выдать «без бою, без драки, без кровопролития»).

Явно на основе эпических повествований сложился образ царя русов у Ибн-Фадлана — пассивного, не покидавшего своего «ложа», где он пирует в окружении богатырей и куда ему приводят красавиц. Бремя правления и охраны государства падает всецело, по свидетельству Ибн-Фадлана, на его заместителя, командующего воинами.(Сам Ибн-Фадлан в Киеве не был и использовал устные рассказы.)

Историю Киевской Руси до недавнего времени начинали с VIII в. Не будем тут касаться норманнской теории, поскольку вопрос о национальной принадлежности Рюрика для истории народа не важен, что же касается племенного термина «русь», то он применительно к славянам в форме «рос» зарегистрирован уже в VI в. византийскими историками (т. е. за двести лет до вокняжения Рюрика в Новгороде).

Впервые этноним «рус» («hrus») упоминается в сирийской хронике VI в. псевдо-Захария Митиленского. Там говорится, что племя русь — рослый и сильный народ — обитало в первой половине VI в. севернее Азовского моря, где-то на Дону или за Доном. Термин «русь» — не тюркского и не скандинавского происхождения (предположительно — восход к сарматам).

Вот как представляет дело современный исследователь:

«История полянского региона среднего Поднепровья представляется следующей. В V—VI вв. здесь жили славяне-анты. Эта диалектно племенная группировка сформировалась в условиях славяно-иранского симбиоза. Наряду с другими языковыми элементами славяне восприняли и этноним рось. Вероятно, под этим названием скрывается одно из антских племен...

Одновременно, в VI в., в правобережной части Киевского Поднепровья расселяются славяне-дулебы, в результате территориального членения которых формируется племя полян. В VIII—IX вв. поляне и потомки росов окончательно перемешиваются между собой, их прежние культурные различия нивелируются». Позднее этноним русь распространился на всех славян восточных.

Добавим, что в «Деяниях готов» Иордана упоминается, в числе врагов готского короля Германариха, создавшего в III—IV столетиях эфемерную разноплеменную державу в Поднепровье, некое племя росомонов (в переводе «люди» или «народ росов»).

Как Афина из головы Зевса явилась в полном вооружении и взрослой, так появились на арене истории славяне VI—VIII вв.

Исторический период застает у нас весьма развитую общественную жизнь, крупные племенные союзы типа раннегосударственных объединений, в частности уже существующий киевский каганат — предок державы Рюриковичей, развитое железоделательное производство, высокий уровень кузнечного и ювелирного, не говоря уже о других, ремесел, градостоительство, торговлю, значительное классовое размежевание.

Полагать, что в первых веках славяне еще не сложились этнически, не приходится.

Впрочем, об огромном славянском мире, протянувшемся от Адриатики до Балтийского моря, говорят еще римские историки начала нашей эры. Вопрос только в том, когда славяне появились в Поднепровье, т. е. вступили в соприкосновение с кочевыми народами причерноморских степей. Установлено, что ранняя культура славян складывается как полиэтничная: «Думать, что историю жизни славянства следует начинать с компактной группы, полностью единообразной в этническом и языковом отношении, не представляется возможным».

Установлено, что древняя киевская культура (конец II — середина V в. н. э.) во многом связана с зарубинецкой (II в. до н. э. — II в. н. э.) и черняховской (III—V вв. н. э.) культурами Поднепровья. Уже наиболее ранней, зарубинецкой, культуре были присущи достаточно сложный погребальный обряд с урновыми захоронениями, жилые постройки разных типов, развитые ремесла: гончарное, ювелирное, железоделательное, торговля с античными странами и земледелие.

Археология еще не сказала последнего слова в определении культур, предшествовавших зарубинецкой. Можно пока лишь предполагать, что носители лесостепных Поднепровских культур скифского времени, а также Чернолесской и Белогрудовской культур (XI—VI вв. до н. э.), восходящих к эпохе бронзы, были предками славян, продвинувшихся сюда с Запада. Так или иначе, но генетическая связь этих культур с последующей зарубинецкой, уже несомненно славянской, просматривается.

Ежели мы вспомним события II—IV вв. до н. э. — массовые движения племен, сражения, подобные битве при Недао, в которых погибали целые народы, всю эту бурную эпоху, обостренную гуннским нашествием, то неизбежно придем к заключению, что начало собственно Киевской Руси и следует отнести к II—IV векам нашей эры, т. е. к началу эпохи переселения народов. Это — что касается собственно Руси Киевской, которая, в свою очередь, создалась как коалиция уже имеющихся славянских племен.

Принято считать, что развитие раннекиевской славянской культуры было задержано гуннским и аварским нашествием. По традиции, созданной норманнистами, в этом перечне отсутствуют готы, как-никак, главные враги днепровских славян накануне и во время гуннского нашествия.

Авары (обры русских летописей) были действительно жестокими врагами славян. Разгромив антов, они остановили во второй половине VI в. натиск славян на Византию, после чего славянская экспансия направилась на восток и северо-восток (от этих событий как раз и начинается летописное повествование Нестора). Отношения с гуннами были неизмеримо сложнее и совсем иного характера.

Гунны появились в 370 г. и шли широким фронтом через славянские земли, попутно вытеснив из Причерноморья готские и сарматские племена (их империя распалась в 452 г., после смерти Аттилы). Славяне в отличие от готов остались на своих местах и влились в гуннское государство на правах младшего партнера. Рассказ готского историка Иордана о столкновении остготов Винитария с антским королем Божем очень показателен. Винитарий, по Иордану, первоначально разбитый антами, затем сумел захватить предводителя антов в плен и «распял короля их Божа с сыновьями его и с семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных».

Гуннский король, в свою очередь, выступил против Винитария, разбив и убив последнего, т. е. рассматривал славян как союзников, а готов — лишь как непокорных данников. Знаменательно, что сразу же вслед за распадом гуннского союза племен славяне начинают огромными массами переходить Дунай, захватывая земли Византийской империи, т. е. движутся по уже проторенной ранее дороге.

Ошибочно думать, что славянский мир в те далекие времена еще никак не проявлял себя или что воздействие кочевников было односторонним. Археология давно установила, что оседлые цивилизации оказывают большее влияние на кочевников-завоевателей, чем те на них. Византиец-историк Приск, присутствовавший на похоронах Аттилы, приводит слова «страва» (пир на тризне) и «мед» (название употреблявшегося у гуннов напитка), т. е. влияние славян в ту пору на гуннов было чрезвычайно значительным.

Мы говорим — чрезвычайно, ибо оба эти факта — распространение национального напитка с его самоназванием (мед — национальный напиток славян, кочевники гунны его не знали и не могли производить) и влияние на столь интимную и трудно поддающуюся инонациональным воздействиям часть жизни, как похоронный обряд, — говорят именно об огромном влиянии. Сказать об этом необходимо еще и потому, что в науке до сих пор не выяснено происхождение слова «богатырь» в русском эпосе. Слово это тюркское (боотур, богатур), но допустить, что оно заимствовано у монгол (как никак, противников Руси!) и успело полностью вытеснить из эпоса национальное название героя — не представляется возможным.

Законнее отнести укрепление у нас тюркского термина именно к IV—V вв, когда киевский этнос только складывался, т. е. был пластичен и восприимчив, а славяне, вошедшие в орду Аттилы как союзники, могли взять себе иноязычное слово без «потери достоинства». Национальным (более древним) названием героя было, по-видимому, «поляник», «поляк», или «полянин» (ср.: «поляница преудалая», «поляковать» и прочее), но слово «поляне» стало самоназванием всего племени («племя героев»), почему для обозначения собственно былинного богатыря и понадобился термин, перенятый от гуннов.

Однако и II—III века н. э., с коих начинается история Руси Киевской, далеко еще не являются начальным периодом появления славян на арене истории, как и не являются начальным периодом возникновения русского эпоса. Очень многое в позднейшей культуре Киевской Руси уводит нас к предшествующей эпохе скифского и сарматского господства в южно-русских степях, т. е. к середине и второй половине I-го тысячелетия до н. э., ежели еще не далее к самому началу I-го тысячелетия до н. э.

О тесных скифо-славяно-сарматских контактах начала новой эры свидетельствуют лингвистические данные и данные топонимики. Есть сведения, что на месте Киева был город с иным названием еще в те далекие времена. О древнем имени Киева упоминает Константин Багрянородный (VII в.). Еще ранее — во II в. — Птолемей знает город на Днепре выше Ольвии с названием «мать-город», сохраненном воспоминаниями еще XI—XII вв.

Славяно-сарматские связи прослеживаются и в узорочье. Так, принесение быка в жертву богине (голова быка у ее подножия) встречается в северно-русской вышивке и на золотой пластине сарматского женского головного убора. «В иконографии сарматской торевтики, так и в северно-русской иконографии шитья, изображения бычьих голов являются символами тавроболии».

Сарматы кровью этих животных причащались при отправлении культа великой богини. (В древнем Новгороде и в Архангельской губ. существовал обычай: для общественных пиров — братчин — откармливать быка на общественных лугах и сообща съедать, закалывая в праздник.)

Анализируя мотивы северно-русских вышивок — женская фигура в позе адорации, женская фигура и два всадника по обеим сторонам от нее, женская фигура и дерево, проф. Городцов делает вывод: «В искусстве народов, населявших территорию Европейской России до первых веков христианской эры и не принадлежащих к русской нации, мы не находим аналогии с описанным народным творчеством, но как только соприкасаемся с сарматскими древностями, то тотчас нападаем на искомые совпадения. Они прослеживаются и в скифских древностях, но очень слабо».

Сарматы родственны скифам. Во времена Геродота они еще жили на Востоке, в Задонских степях, и назывались савроматами. Общественная организация савроматов характеризовалась чрезвычайно сильными пережитками матриархата, что видно по захоронениям, в которых женщины часто погребались как воительницы — с луком и стрелами и прочим военным убором. Видимо, женщины-воительницы были главным образом стрелками из лука.

Отметим и заметим эту особенность. Потомки савроматов — сарматы (IV в. до н. э. — IV в. н. э.) ко II веку до н. э. перешли Дон, потеснив скифов, и вступили в тесные взаимоотношения со славянскими Зарубинецкими племенами. С I века до н. э. бывшая территория Скифии в низовьях Дона и Днепра получает у античных авторов имя Сарматии. Вскоре сарматы появились на Дунае. Лишь в III веке н. э. сарматы были потеснены в Причерноморье нашествием готов, а в IV в. разгромлены гуннами. Часть их перешла в Западную Европу, часть смешалась с окрестными племенами, в частности со славянами.

О постоянном смешении славян с сарматами путем перекрестных браков пишет еще Тацит. Тацит затруднялся, отнести ли ему венедов к германским или сарматским племенам, склоняясь к первому (см.: «О происхождении германцев»).

Археологические раскопки поселений лесостепной полосы Заднепровья подтверждают это сообщение, ибо в одних и тех же селениях встречены вперемешку два вида захоронений: с трупосожжением и трупоположением.

Смешение путем перекрестных браков — это путь к познанию и усвоению национальных обычаев, а также, возможно, и эпических традиций. (Внешние контакты: выплата дани, войны, — как правило, оставляют народную массу в неведении относительно внутренней организации жизни соседей.) Надо, впрочем, сказать, что эпос даже в таких условиях наиболее трудно заимствуется. Соседство славян с германскими народами, даже эпизодическое вхождение их в державу Германариха, в эпосе не оставило следов. Почти тысячелетнее существование бок о бок карел и новгородцев в Обонежье, Поморье, как уже говорилось, не привело к взаимному усвоению героического эпоса.

Причина этого в том, что эпос отражает тот духовный подъем, который испытывало племя, превращаясь в народ. И в позднейшей истории эпос оставался именно памятью открывшегося когда-то впервые самосознания нации. Понятно, что подобная внутренняя идея почти исключала возможность заимствования со стороны, столь обычную в жанре сказки или лирической песни, например. Эпос скорее мог отразить чужую эпическую стихию негативно, в образах «врагов». Так, можно предположить, что смешение славян с сарматами и пережитки савроматского матриархата у сарматских племен повлияли на создание образов поляниц преудалых русского эпоса — соперниц русских богатырей.

Сложнее установить связь праславян в Поднепровье со скифами. (Скифы появились в Причерноморье в VIII в. до н. э. и господствовали тут до IV в. до н. э., до появления сарматов.) Скифы — народ иранской группы, светловолосый и голубоглазый, создавший оригинальную и значительную культуру.

Отрицать связь праславян со скифами невозможно, учитывая иранские (скифские) заимствования в языке наших предков и особую близость, в пределах индо-европейского единства, иранской группы языков к праславянской, а также традиции «звериного стиля», как бы доставшиеся нам по наследству от скифского узорочья, как и установленный факт вхождения иранских божеств в древнерусский пантеон (Хорса, Симаргла и Сварога), что говорит о долгом и тесном взаимодействии.

Геродот (середина V в. до н. э.) пишет о скифах в четвертой книге своей «Истории», подразделяя их на царских скифов, кочевников, скифов-земледельцев и скифов-пахарей, привязывая последних к Поднепровью, месту обитания позднейших славян-антов. «Скифией» называли земли, заселенные славянами, и позднейшие византийские историки. Можно предположить, что уже скифы-пахари были не скифами, а предками славян Поднепровских.

Во всяком случае, так считает акад. Б. А. Рыбаков, относящий поселения праславян в Поднепровье ко времени еще более раннему, чем приход скифов, а именно к концу II тысячелетия до н. э. — началу I тысячелетия до н. э.:

«Накануне нашествия скифов днепровское лесостепное Правобережье, а также долина Ворсклы были заселены земледельческим населением, говорившим на славянском (точнее праславянском) языке» (по данным гидронимии). Скифы-кочевники, придя в Среднее Поднепровье, восприняли занятие оседлых праславянских племен (потомков чернолесских племен), так что скифами были больше по названию. В свою очередь «скифы-иранцы влияли не только на внешний быт, но и на язык, и на религию праславян.

Влияние, по всей вероятности, шло через славянскую знать, и началось оно довольно рано, когда скифы только что возвратились из своих многолетних победоносных походов в Малую Азию и сменили в степях киммерийцев. Пышная скифская мода уравнивала славянских всадников и купцов с настоящими скифами и делала их настолько сходными в глазах греков, с которыми днепровские земледельцы вели торговлю хлебом, что греки называли их тоже общим именем скифов». Геродот называл потомков носителей чернолесской культуры по географическому признаку «борисфенитами», а по экономическому — «скифами-пахарями».

Многие археологи давно уже, начиная с Любора Нидерле, предполагали, что под этими условными описательными наименованиями, скрываются славяне. Геродот писал о ежегодном празднике у «скифов», во время которого чествовались якобы упавшие с неба священные земледельческие золотые орудия — плуг и ярмо для быков — и другие предметы.

Поскольку Геродот одиннадцать раз писал о том, что настоящие скифы-скотоводы, кочующие в кибитках, не имеющие оседлых поселений, варящие мясо в безлесной степи на костях убитого животного, не пашут землю, не занимаются земледелием, постольку для нас ясно, что при описании праздника в честь ярма и плуга он имел в виду не кочевников-скифов, а народ, условно и ошибочно называемый скифами. Это самое Геродот и сказал словами: «Всем им в совокупности (почитателям плуга) есть имя — сколоты по имени их царя. Скифами же их назвали эллины».

***

Прежде чем переходить к обзору былинных сюжетов, необходимо сделать еще одно замечание общего характера. В эпосе в форме, казалось бы, редкостных или «личностных» эпизодов отражаются, как правило, большие, значительные для всего народа события. Судьба героя как бы вбирает часть общенациональной судьбы.

В самом бытии эпического сюжета, как установлено многочисленными исследованиями, костяк, схема сюжета сохраняется наиболее прочно (как и образ героя). Детали, антураж меняются от эпохи к эпохе (особенности вооружения и одежды, денежные эквиваленты и прочее). Сама же сюжетная конструкция сохраняется чрезвычайно долго и сохраняет в себе иногда уже в виде мертвых рудиментов, внешне не имеющих смысла, память глубочайшей старины, память той поры, когда эпос только еще складывался.

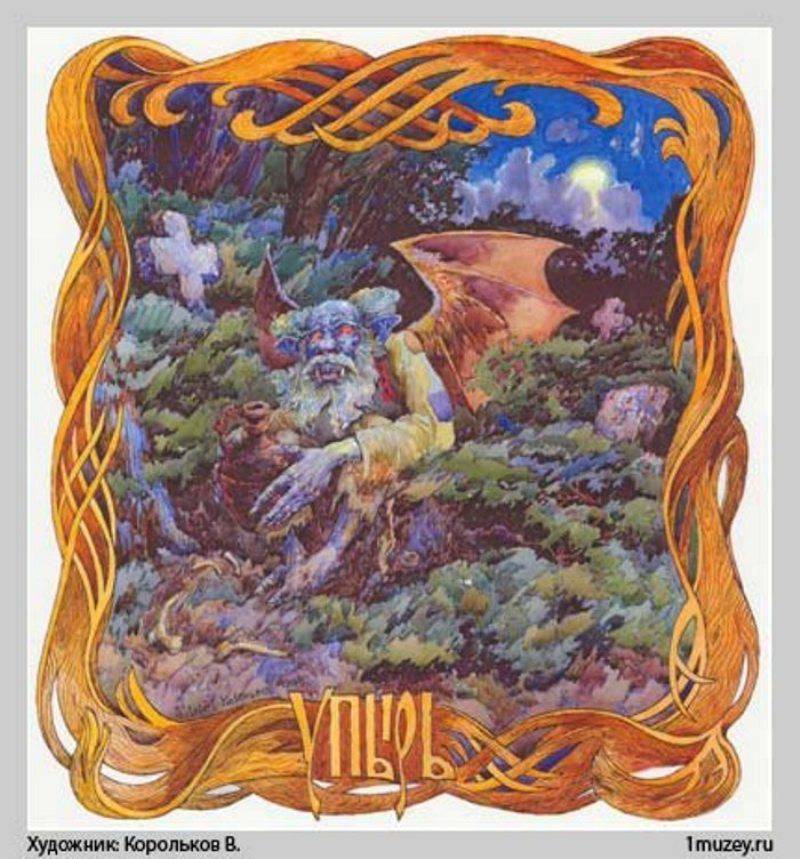

Эта особенность эпоса дает в руки исследователя надежный ориентир для снятия последовательных пластов, наложенных на сюжет временем. Скажем тут, что за всякими чудесными или непонятными явлениями в эпосе всегда стоит что-то, во что наши предки свято верили как в живую реальность (именно таковы были когда-то для далеких пращуров змеи и прочие мифические существа).

Не повторяя здесь того, что эпос прежде всего искусство и что само построение эпических сюжетов, поэтическая трансформация фактов реального бытия творились по канонам эпической поэтики, напомним: в согласии с мифом как высшей реальностью проверялась и организовывалась предками текущая, окружавшая их бытовая действительность.

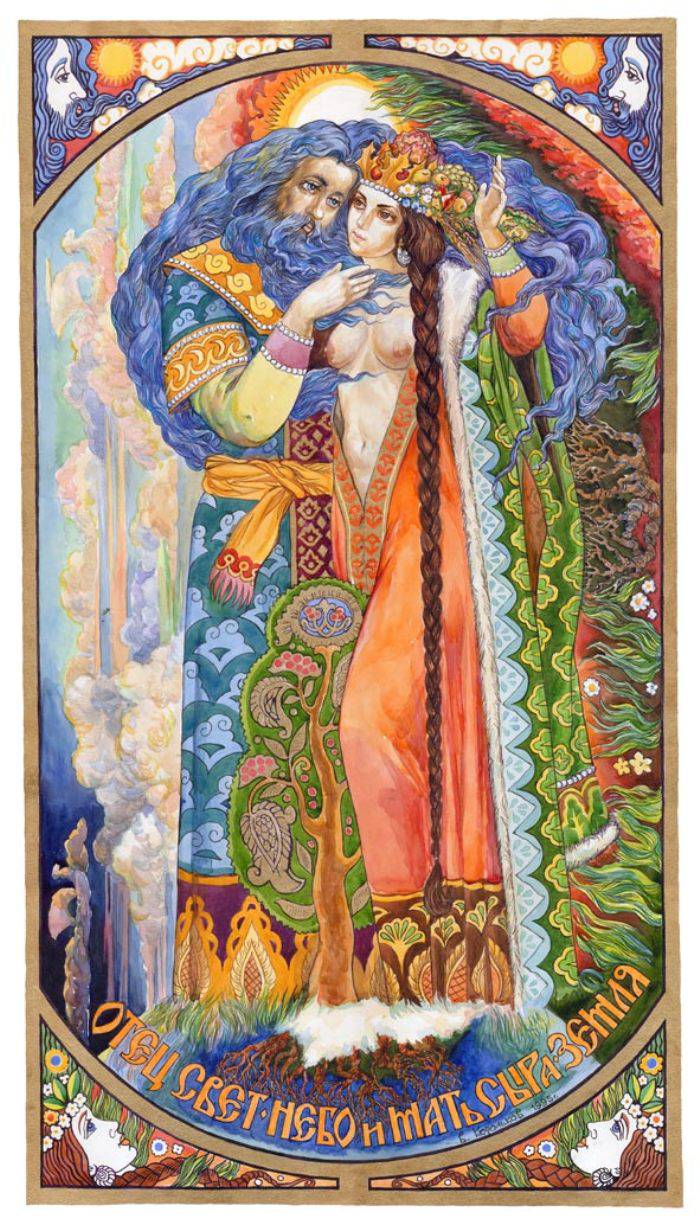

Увы, мифология наших предков не исследована и до сих пор. Известно, что праславяне относятся к иранской ветви арийской группы народов; известно, что они были солнце- и огнепоклонниками, что ко времени знакомства с ними византийских историков (VI—VII вв.) переходили к единобожию, а вскоре начали принимать христианство (еще до общего крещения Руси Владимиром). Знаем мы перечень богов языческого пантеона, поставленных князем Владимиром в Киеве. Всего этого, однако, слишком мало, ибо мы не знаем самих мифов древних славян. Вопрос к тому же усложнен многочисленными племенными миграциями.

Были, по крайней мере, две волны славян — южные (с окончанием на «яне» — «поляне», «древляне», «северяне» «волыняне» и прочее) и северные, которые в начале нашей эры, потеснив ругов и вандалов, добрались до побережья Балтики, а оттуда двинулись на Восток (племена с окончанием на «ичи» — «бодричи», «лютичи», «кривичи», «вятичи», «радимичи», «дреговичи» и прочее).

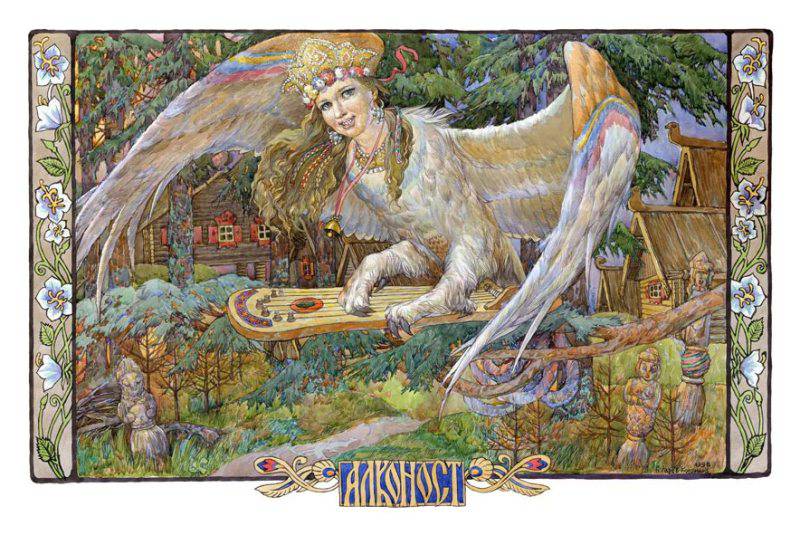

Возможно, что с Балтики они принесли с собою культ Святовита, ставшего на Руси Перуном. У славян балтийских зарегистрирован культ птиц, общий всем славянам, культ коня и ряд антропоморфных многоглавых божеств, опять же без сопровождающих мифов. Сверх того, заселив к VII—VIII вв. обширные пространства Волго-Окского ареала с финно-угорским населением, славяне могли впитать и какие-то черты местной мифологии.

К счастью, более или менее известна мифология скифов, наших древних соседей, возможных предков и вероятных соперников.

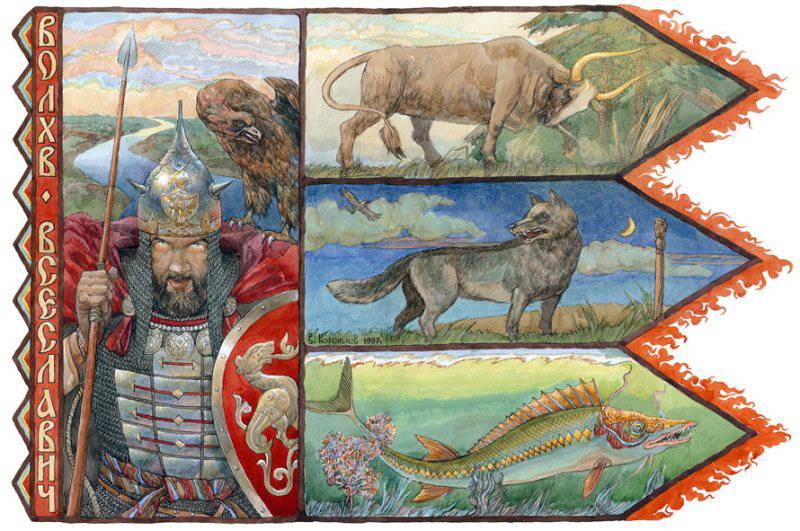

Столкновение со скифской мифологией, своеобразный эпический спор с нею (знак рождения нового народа) прослеживается в ряде сюжетов русских былин, в том числе в былине о Вольге и Микуле.

Микула Селянинович, богатырь-пахарь, получил чрезвычайную популярность в народе в новейшее время как обобщенный символ русского крестьянства. Однако в облике Микулы, в том, что он вспашет, насеет ржи, сделает солод, сварит пиво и напоит им мужиков, ощутимо проглядывают черты древнего культурного героя — создателя и подателя земных благ.

Сюжет былины внешне очень прост, даже элементарен. Князь-воин Вольга встречает богатыря-пахаря и зовет с собою взимать дань с городов, данных князю в кормление, поскольку дань требуется взимать едва ли не силою. (Ситуация раннекиевская, до наделения служилого князя землею и даже до установления правильного взимания даней, введенного, судя по летописи, только княгиней Ольгой.)

Но ощутимым образом сам этот поход за данью отходит куда-то на третий план, а почасту и вовсе забыт. Сюжет сосредоточен вокруг сошки Микулы, которую дружина Вольги не может выдернуть из земли, а Микула с легкостью зашвыривает за ракитов куст (а в некоторых вариантах и на небо). По сути вся былина посвящена выяснению, кем же является встреченный Вольгою пахарь? Конструкция былины такова, что она как бы намекает: неизвестный Вольге пахарь есть в другом кругу отношений вполне известное лицо. Что же это за круг отношений?

Начнем с того, что Вольга и кудесник, и оборотень, он способен оборачиваться волком и щукой-рыбою. С другой стороны, состязаются они отнюдь не в рыцарских доблестях. Перед нами больше, чем состязание между пахарем и воином: перед нами соревнование двух типов культуры, первая из коих опознается как славянская, народная, вторая — княжеско-дружинная, пришлая.

Вот «соловенькая» кобылка Микулы, оценить которую оказывается не способен кудесник Вольга, — параллелью к ней вспоминаются золотистые кони из алтайских погребений, кони, цвет которых (рыжий, светло-рыжий, золотисто-желтый) связан с солнечным культом. В оценке стоимости коня князь-воин той поры, когда от лошади зависела сама жизнь всадника, ошибиться никак не может. Вольга ошибается потому, что принял волшебного коня (коня бога) за обычного.

Вот сошка с серебряным или золотым наральником, которую дружинники Вольги не в силах выдернуть из земли, а Микула обязательно закидывает (за куст или за облако — безразлично); поскольку соху, достаточно тяжелое да и ломкое орудие, никто никогда не кидал, действие тут — не простое, а имеющее скрытый смысл. Соха Микулы — далекое эхо священных золотых земледельческих предметов, по скифской легенде, рассказанной Геродотом, доставшихся одному из братьев, родоначальнику скифских царей.

Согласно скифскому мифу, скифы произошли от брака первопредка Таргитая и змееногой богини, родившей трех сыновей: Липоксая, Арпоксая и Колаксая. С неба падают чудесные дары, золотые, воспламеняющиеся при приближении недостойного (т. е. огненные), — чаша, секира (или лук со стрелами) и плуг с ярмом, достающиеся младшему брату, Колаксаю, родоначальнику скифских царей. Поскольку скифам, никогда не занимавшимся земледелием, плуг с ярмом ни к чему, можно почесть подобную версию позднейшей.

Истолкование имен трех сыновей Таргитая дает понять, что эти три брата в первоначальной ипостаси своей поделили между собой верхний, средний и нижний миры, а в земном (социальном) плане образовали касты жрецов, земледельцев и воинов. Арпоксай, средний брат, «владыка глубин» и «властитель Днепра», дал начало земледельцам.

Скифский миф выкристаллизовался из общей иранской мифологии, где занятие земледелием считалось чрезвычайно почетным, сохранив, пережиточно, идею старшинства (воины пошли по этому мифу от младшего брата), но переиначив и переставив акценты. Допустимо предполагать наличие иной исходной версии мифа, где все братья получают дары, определяющие их предназначение и, соответственно, Арпоксаю вручается золотой плуг.

Имя Микулы — по́зднее, а его отчество Селянинович означает «землепашец». Ореол славы, сакрализация, постоянно сопутствуют образу Микулы в русских былинах, легендах и сказаниях. Микулу в народной традиции воспринимали как бога «всей Руси», крестьянского покровителя, святого Николу. Сакрализация сопутствует также и образу плуга, сохи и самому акту пахоты. Большие земляные валы скифского времени, сооруженные с оборонительной целью в Среднем Приднепровье, по легенде, появились в результате пахоты героя (или двух героев), запрягшего в плуг крылатого змея и пропахавшего борозды в степи до самого моря.

Так появились знаменитые Змиевы Валы — напоминание о борьбе пахарей с кочевниками. Сказания о боге-пахаре были довольно распространены в Древней Руси: по свидетельству византийца Евстафия (XII в.), у тавров в Северном Причерноморье «Озирис, запрягши вола, пахал землю». В славянском языческом пантеоне, по мнению Б. А. Рыбакова, Озирису соответствовал бог Род, божество более архаичное, чем Перун или Дажьбог эпохи Владимира, и соответствующее первым земледельческим культам.

Не случайно Микула (иногда просто чудесный путник, выполняющий какую-то особую, божественную миссию) оказывается носителем «тяги земной» в былине о Святогоре. Сумочку, сброшенную с плеч Микулой, Святогор не может оторвать от земли и надрывается. Признав себя побежденным, Святогор просит Микулу указать ему, где он может узнать свою судьбу?

Оказывается, что Микула наделен и этим даром: он знает кузницу, где кузнец кует судьбу людям (Рыбн., I, добавление к № 8, с. 39—40).

Микула в своей первой ипостаси — явный культурный герой. Он пашет один — ибо изобрел пахоту, он собирает урожай один — ибо прочие еще не умеют делать хмельной напиток. Вместе с тем Микула уже прямой богатырь.

Стоит лишить его образ эпических гипербол — этой преувеличенной силы и красоты облика — и образ исчезнет, перестанет существовать, хотя сила его не проявлена или почти не проявлена в воинских сшибках. (Следует лишь рассказ о его богатырской поездке за солью.)

Конкретное столкновение Вольги и Микулы есть столкновение-соревнование предков разных племен, в художественной форме отражающее, по-видимому, возникновение раннеплеменных союзов, закончившееся созданием киевского каганата.

С течением времени творцы эпоса, сохраняя сюжет, обогащали его новыми смыслами. На первое место выдвигалось утверждение земледельческого типа хозяйствования и прославление труда пахаря.

Микула как герой-предок сельской, пашенной Руси получил исключительное место среди русских богатырей, определив в чем-то коренные психологические особенности славянина-пахаря на века вперед. Отсвет Микулы ложится и на Илью Муромца, крестьянская прямота и хитроватая скромность которого, наряду с огромным внутренним достоинством, находят прямую аналогию в характере и поступках Микулы.

Как Илья привозит Соловья к терему Владимира, выслушивает покоры и срамит затем бояр толстобрюхих, так и Микула под видом простодушной просьбы о помощи срамит дружину Вольги. Илья, переняв от Микулы черты крестьянской психологии, становится главою русского богатырства. Но Илья уже развернут в новом качестве и в новой эпохе.

Он крестьянин, ставший воином, поэтому с отходом воинского сословия (генетически образовавшего помещичий класс) от национальных начал, самым ярким эпическим социальным антиподом вырождающемуся классу, потерявшему свои исторические права на власть (они определялись воинским служением Родине), самым ярким антиподом — по оценке русской общественной мысли конца XIX — начала XX в. — становится среди былинных героев даже не Илья Муромец, а самый древний герой — Микула.

Это герой-предок народа-землепашца, вся историческая судьба, успехи и неудачи, слава и бесславье которого были связаны с земледелием, с «орамою» пашней и хлебом — основой жизни, торговли, благосостояния страны, развития ремесел, городов, промышленности и военного могущества.

Герой-предок, в образе которого — корневая историческая судьба народа, получившего золотой плуг прямо «с неба» как первый дар, определивший его жизнь и судьбу (рискнем на сопоставление, пока, как выше говорилось, несколько гипотетичное). Этот герой, по прозванью Микула Селянинович, стал самым ярким выразителем характера нации в целом, обобщенным выразителем русского народа.

Древнейший, праславянский, с явным влиянием скифо-сарматской мифологии пласт русского эпоса может быть выявлен также в былинах о Потыке и Дунае — о героях, не менее популярных в народе, чем Микула, Илья Муромец, Добрыня и Алеша.

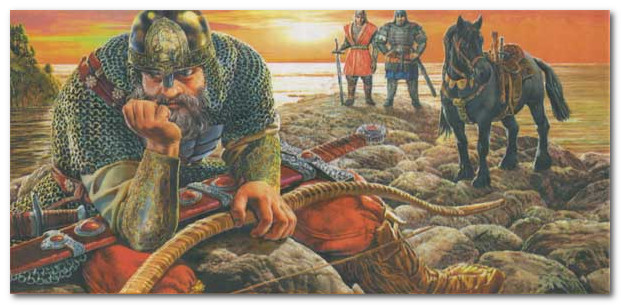

Сюжет былины о Потыке сложен, многосоставен.

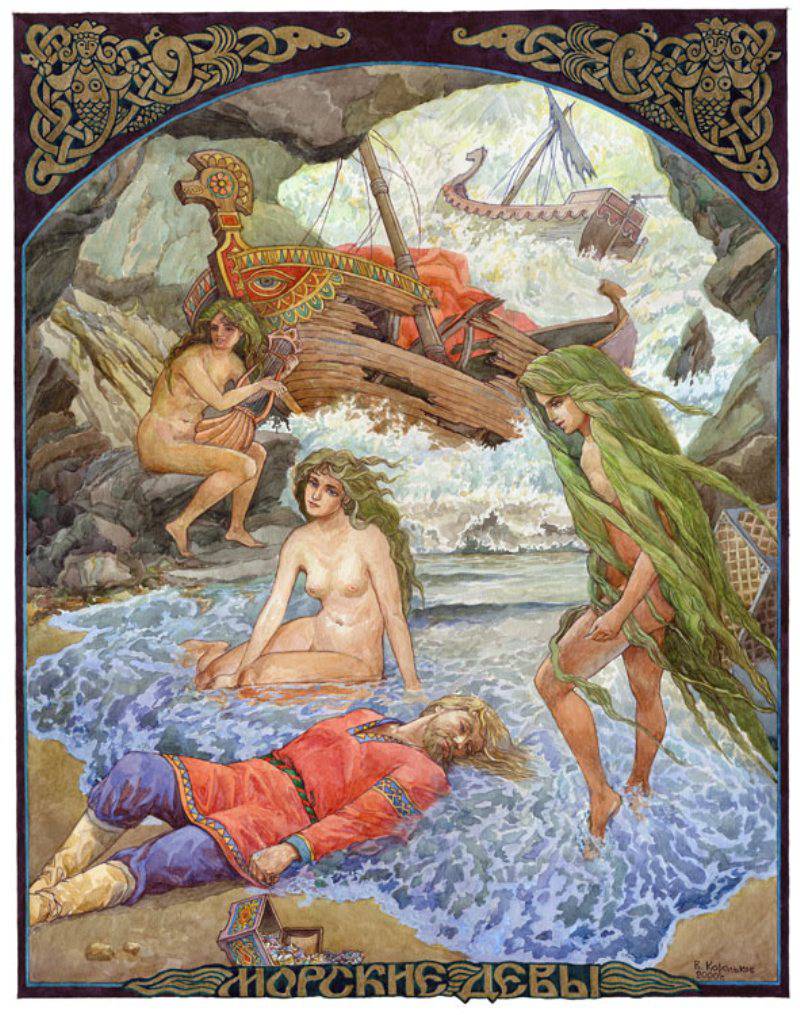

Центральным эпизодом былины следует признать его состязание с Марьей Белой Лебедью, которая сперва становится его женой, положив заповедь, что ежели кто из них первый умрет, второй обязан лечь в гроб вместе с покойником. Марью хоронят в срубе, куда Потык спускается с оружием, запасом пищи, железными, медными и оловянными прутьями. В могиле он встречает «змею подземельную», бьет ее и побеждает, оживляя Марью, после чего выходит с нею из могилы (в дальнейшем Марья пытается победить Потыка колдовством).

Перед нами сюжет, явно связанный с мифологическими и ритуальными представлениями предков. Имя героя — Потык — скорее всего может быть прочтено как «Потъка», т. е. птица, птичий (вспомним культ птиц у славян!) Двойная — змеино-птичья природа Марьи Лебеди Белой и форма срубного захоронения, напротив, уводят нас к иноязычным культурам народов алтайской группы (в частности к ирано-язычным скифам: славяне сжигали своих мертвецов).

Геродот, говоря о мифологии скифов, повествует, что они произошли от брака Геракла-Таргитая со змееногой богиней, заманившей его в пещеру, где он и принужден был с нею жить, пока она не родила трех сыновей, ставших племенными предками скифов. Заметим, что змееногая богиня сама настояла на сожительстве с Гераклом-Таргитаем, который отнюдь не остался с нею и не взял детей с собой, т. е. в мифе отражены отношения материнского права. Затем, что также точно, и Марья Лебедь Белая сама настойчиво сватается за Потыка, предлагая себя в жены (изображения змееногой богини в археологических материалах показывает ее всегда с крыльями — не отсюда ли «лебединая» сущность Марьи?).

Однако в скифской легенде о змееногой богине речь идет о рождении, а не о смерти-поглощении, как в былине о Потыке. Вспомним, что смерть и рождение в мышлении древних — это амбивалентные, взаимообратимые понятия. В былине речь идет о браке, инициатором которого является Марья Лебедь Белая.

Она же предлагает и уговор:

лечь живому с мертвым в землю. Поскольку захоронение производится на чужой, скифо-сарматской основе, нельзя ли увидеть во всем этом эпизоде намек на ту пещеру, в которой Геракл-Таргитай был принужден к сожительству со змееногой богиней?..

Тем более что характер «смерти» Марьи в былине очень условен. Потык, узнав о гибели жены, опускается в могилу отнюдь не умирать, ибо берет с собой еду и оружие для боя (в том, что он предвидит необходимость борьбы, проявляется острый смысл Потыка, свойственный героям-первопредкам). Не забудем к тому же, что «умирает» Марья, будучи беременной, и всегда в отсутствии Потыка. (А в могиле являются змеёныши, сосущие грудь Марьи.) Перед нами нечто, вполне отличное от смерти-уничтожения. Марья умерла, но только в одном смысле: она умерла для Потыка, и, возможно, хочет, чтобы и Потык «умер» для себя, для своего народа.

Сама же Марья возвращается в свой род. Возможно даже, что изначально она рожала детей, которые по закону материнского права должны были безусловно принадлежать ей, а не Потыку. Перед нами смерть-рождение с возвращением в род жены, т. е. ситуация, сходная с той, в которой оказался Геракл-Таргитай, плененный змееногой богиней.

Брак Потыка с Марьей Лебедью Белой отражает столкновение славян со скифо-сарматским миром, где брачный союз, как и союз славян со «степью», таит в себе опасность гибели-поглощения героя.

Но тут-то как раз и вступает в дело героическое эпическое начало, начинается спор с мифом, а торопливость Потыка лечь в землю с женой получает полное объяснение. «Смерть» Марьи — продолжение спора о семейном праве, спора, усиленного национальным соперничеством.

Потык, славянский герой-предок, попав в ситуацию скифского мифа, действует, так сказать, «прямо наоборот». Проявляя свойственный культурному герою ум, он побеждает чужое начало (в образе змеи), заставляет змею воскресить Марью, иначе говоря, возвращает себе Марью уже на основании мужского семейного права, как хозяин. Чем тут же закладывается основа конфликта второй части былины, в которой порабощенная Марья попытается освободиться от своего повелителя-мужа.

Итак, смысл конфликта в том, что Потык одолевает в сложной и многообразной борьбе чужое скифо-сарматское начало, утверждая в форме новых патриархальных отношений героическое самосознание племени. В добывании Потыком жены и споре с нею отразилось общенародное (племенное) столкновение славян со степными ираноязычными народами, некогда подчинявшими их своей власти или — включавшими праславян в свой культурный ареал, порыв возникающего народа к духовному высвобождению из-под гнета чужих обычаев, героический пересмотр неравноправного союза.

Можно предполагать, что сюжет Потыка в его дальнейшем развитии слагался далеко не сразу, ибо тут уже Потык не «культурный герой», а богатырь, пытающийся противопоставить волшебству Марьи свою силу богатырскую. Лишь здесь у него богатырский конь, оружие, палица — без коня он не может совершать своих подвигов. Тут он по-богатырски расправляется с тысячами врагов и т. д.

Еще позже произошла ориентировка былины на Литву и литовского короля, а Потык начинает выступать против недальновидных «мужиков киевских», готовых откупиться от врагов за чужой счет. Однако существо конфликта «своего» и «чужого» не потеряло и тут своей остроты. «Чужое» стало литовским, золотоордынским началом — Потык отправляется за Марьей как в «Золотую Орду», так и в Литовское царство, но оно по-прежнему осознается не только как начало иноземное, но и как колдовское, потустороннее, сверхъестественное.

Сюжет «Потыка» синтезировал в себе накопленные представления о столкновении с силами «того света» и о возможных путях борьбы с ними. Именно по этой линии происходит привлечение в сюжет христианской символики и образности. (Марью хоронят при церкви, по приговору «попов соборных», веревка из могилы привязана к церковному колоколу и т. д.)

Поставим вопрос: а когда этот сюжет стал именно былиной? Когда в его художественной структуре утвердился принцип гиперболизации?

Приглядываясь к мифологическим персонажам и героям — предкам мифологических структур, мы видим, что в них, в их описании, еще нет представления о мерности, нет понятия о точных размерах героев. Так, Хун-Ахпу и Шбаланко, братья-предки из преданий народа майя, играют в мяч с «владыками Шибальбы» — богами подземельного царства, но, вынужденные ночью остерегаться убийства, прячутся внутри своих выдувных трубок, причем рассказчик отнюдь не оговаривает их предельного уменьшения в этот момент. Так же точно сибирский Ворон-предок произвольно принимает совершенно разные размеры. Понятие точной меры — вернее сказать, сам принцип мерности как художественный принцип — открывается только в эпосе. Из него и рождается эпическая гипербола.

Можем ли мы обнаружить в древнейшей части «Потыка» названное представление о мерах вещей? Да, можем. Вся процедура захоронения предусматривает наличие такой меры. И размеры могилы, и потребность в запасах, и обстоятельства захоронения требуют как исходного условия, чтобы герой и героиня соответствовали каким-то точным человеческим измерениям. То есть Потык в самом зародыше сюжета выступает уже не как безмерное (великое-малое) мифическое существо, а как персонаж, наделенный реальной земной плотью и человеческими пропорциями.

Пелась ли былина в те далекие времена? Ответить на этот вопрос утвердительно можно только по аналогии. Но аналогия в этом случае не знает исключения. Рождавшийся эпос скорее на поздней стадии, при переработках-пересказах принимал прозаическую форму, создавался же он, возникал всегда в готовой песенно-повествовательной форме.

Образ Потыка был существенно дорисован и изменен в «героическую эпоху». Однако певцы вынуждены были считаться с характером сюжета и с характером уже созданного героя. В его облике культ физической силы и духовной одноплановой бескомпромиссности развитого воинского эпоса не мог быть выражен в полной мере. На первое место выдвигаются богатыри-воины, Илья и Добрыня.

К достаточно глубокой старине, — во всяком случае ко времени славяно-сарматских контактов, — следует отнести и основной костяк былины о Дунае, чрезвычайно популярном богатыре, которого народные сказители обычно ставят на второе место после Ильи Муромца и выше Добрыни. (Подробность, мало замечавшаяся прежними исследователями.) Из былины этой следует сразу вычленить генетически позднюю тему добывания жены для князя Владимира уже в «киевский» период развития русского эпоса.

То, что Настасья-поляница и Апракса — родные сестры, есть знак сшива двух сюжетов друг с другом по принципу противопоставления двух типов брачных отношений. Поздняя подробность — и заточение Дуная князем Владимиром. В родоплеменном обществе тюрем не существовало, и неугодный племени человек изгонялся или убивался. (Скорее тут можно предполагать след древнего сидения в каком-то замкнутом помещении для накопления силы.)

Изначальными элементами сюжета можно счесть встречу и тяжелый поединок с Настасьей (поединок с частичным поражением Дуная, которому Настасья стрелой выбивает глаз), последующий брак, ссору на пиру, убийство Дунаем беременной Настасьи и самоубийство Дуная, причем из крови погибших протекают реки — «Непра-река» (Данапр, Днепр) и «Дунай-река». При этом упорно подчеркивается, что река из крови Настасьи, по-разному называемая, — степная река. (Вспомним, что Данапр-Днепр — река, пограничная со степью; для славян она же — граница Скифии. Вспомним и то, что скифские божества рек были женского рода.)

С другой стороны, Дунай — название священной реки славян, повсеместно, до Польши и Литвы, повторяемое в припевах песен. Допустимо предположить наличие в глубокой древности антропоморфных племенных божеств рек, допустимо предположить особую связь со священной рекой племенного культурного героя и т. д. — для конкретизации подобных предположений былина о Дунае не дает ничего, кроме имени героя и его обязательной связи с рекой Дунаем, протекшей из крови богатыря.

Однако память о том, что Дунай дал начало и имя священной реке, упорно сохраняется во всех вариантах былины, и это едва ли случайно. То есть в праоснове сюжета перед нами опять культурный герой-первопредок, в данном сюжете своей смертью послуживший созданию обитаемого мира.

В самом же сюжете встречи-состязания Дуная с Настасьей допустимо видеть столкновение славян с сарматами, перекрестные браки с которыми отмечал еще Тацит. (Свести все русские былины с поляницами к бродячей легенде об амазонках не представляется возможным.)

Поляницы преудалые русского эпоса чрезвычайно оригинальны. Это — степные наездницы и вместе с тем, после сражения с героем, — жены богатырей. Допустить их корневое славянское происхождение едва ли возможно, этому противоречит факт упорной, постоянной борьбы с ними русских героев, хотя нарицательное имя этих наездниц — «поляницы» — славянское.

По-видимому, надо признать женщин-поляниц сарматскими конными воительницами, а наличие славянского названия их означает, что представления о поляницах утвердились в эпическом творчестве до появления в русском языке тюркского слова «богатырь», название женщин-воительниц не изменилось, ибо из живого бытия они уже исчезли.

Сюжет «Дуная», посвященный отношениям со степными воительницами, и должен был возникнуть в пору актуальности подобной темы в славянском мире, т. е. в первые века нашей эры. Именно ранним сложением сюжета объясняется некоторая чужеродность Дуная кругу богатырей князя Владимира.

Сама тематика сватовства эпического героя не является принадлежностью одной лишь древности. Менялись по эпохам лишь мотивация и характер отношений. Так, начинает отвергаться как колдунья «жена из того мира», все ярче определяется победа патриархата в мышлении эпических певцов, появляется тема государственного служения (добывание невесты князю). Сюжет «Дуная» в этом смысле составной, объединивший две эпохи — докиевскую и киевскую.

Сюжеты добывания жены, возникшие в героический период, имеют общую закономерность: так или иначе жена «из того мира» или из «чужих земель» (т. е. суженая по древнему родовому праву) начинает отвергаться. Эпические конфликты той поры объясняются спором отцовского и материнского права.

Садко, который отказывается, в порядке эволюции сюжета, от брака с водяной девой, только потому и попадает домой, иначе ему бы пришлось остаться в подводном мире (в роду жены). Весь длинный ряд конфликтных отношений Потыка и Марьи Лебеди Белой объясняется тем же самым.

Напряженная идея утверждения отцовского права в семье окрашивает все сюжеты поисков жены, созданные в раннюю героическую пору. Былина об Иване Годиновиче, если совлечь с нее позднейшую обработку, в основе представит тот же конфликт борьбы за мужское отцовское право, и борьбой за то же мужское родовое право объясняется столкновение Добрыни (Ильи) со Златыгоркой.

Той же борьбой — быть ли мужчине в роду жены, т. е. (поэтически) в женском подчинении, или нет — объясняется и исходная основа былины о Добрыне и Марине. Черты киевской гетеры Марина получила гораздо позже, а ее перетолкованный брак со змеем уводит нас к очень древним представлениям.

В конце концов в былинах с тематикой сватовства выработалось два устойчивых сюжетных варианта. По одному — жена принадлежит к «иному миру». Герой в поисках жены должен покидать родину (род). Такая жена оказывается волшебницей и обманщицей и отвергается.

В другом варианте жена — дева-богатырь, герой должен победить ее в бою, после чего заключается брак, и герой приводит жену к себе (т. е. в свой род), чем утверждается патриархальное право. Такая жена принимается (Настасья Микулична, жена Добрыни).

В том и другом случае жена обычно «суженая», т. е. предназначенная по родовому праву.

В группе сюжетов, где жена выступает первоначально «поляницей преудалой» и победа над ней — условие брака, «Дунай» является не только, без сомнения, лучшим сюжетом, но и некоторым центром, фокусирующим в себе все наиболее острые проблемы подобного столкновения.

Дунай побеждает Настасью-поляницу в поединке настолько тяжелом, что исход его долго не ясен. По вариантам — герой даже получает увечье, теряет глаз, простреленный Настасьей. Поляница — искуснейший стрелок из лука, и Дунай справляется с ней только в ближнем бою.

Одолев Настасью, Дунай привозит ее к себе в качестве жены, но оказывается, что поляница еще не укрощена. На пиру она перечит Дунаю, «сбивая» его с хвастовства да еще утверждая, что сама превосходит Дуная в чем-то, а именно — в стрельбе из лука. Очень простой была бы коллизия, ежели бы Настасья лгала или заносилась.

Но создатели былины пошли по труднейшему (поэтически) и поэтому самому интересному пути: Настасья говорит правду. Дунай не хвастун, не трус, но богатырь истинный, быть может, более яростный, менее сдержанный, но для эпического героя богатырская ярость никогда ни в каких эпосах не была зазорным свойством.

Не забудем к тому же, что в праоснове сюжета перед нами вероятное столкновение культурных героев, что и он, и она — божества главных рек. Дунай в какой-то дополнительной смысловой нагрузке — мифологический предок своего народа. Он, Дунай, герой-река (река священная!), в нем (в связи с именем) сохраняются черты главного представителя своего народа, он и Настасья — это славяне и степь.

Вопрос: кто — кого? — вопрос рождения и утверждения этноса и вопрос, каким будет этнос, чье национальное начало победит и утвердится в борьбе.

Что так ощущали, так представляли конфликт наши предки, древние создатели этой былины, доказывается, в частности, последующим развитием сюжета. Дунай берет себе старшую из сестер (добывая князю Владимиру младшую), поскольку генетически он — племенной первопредок и, значит, старший относительно князя.

Именно Дунай оказывается достоин добыть невесту князю, ибо он выдержал от лица своего племени спор со степью, утвердил национальное начало в межэтнических брачных отношениях.

Итак, Дунай должен, обязан укротить до конца поляницу, как и подобает герою, богатырю и представителю своего племени. Он вызывает Настасью на новое, крайне невыгодное состязание — в стрельбе из лука. Состязание в меткости Дунай проигрывает. Создается противоречие самое нестерпимое.

Победив поляницу, сделав ее женою и тем самым утвердив мужскую власть в семье, Дунай теряет эту власть тотчас после брака, причем Настасья побеждает его и словом (переговаривает), и умением (меткостью). Конфликт поднимается на необычайную высоту.

В эпосах германских народов подобная коллизия развернута в ином плане. Женщина из чужого племени становится злым роком героя. Коварством и речами приводит его к гибели.

В былине, стремясь порвать незримую цепь, связывавшую героя, и любым путем утвердить непререкаемость мужского авторитета, Дунай убивает Настасью.

Нет, он этим не доказывает некоей неполноценности. Напротив, Дунай здесь, как нигде, богатырь, идущий, не разбирая пути, до конца, до предела.

И тут, видя, что Дунай намерен ее убить, — Настасья произносит знаменитый, шлифовавшийся веками монолог-просьбу. Жена не просит пощады, не кается. Она даже не протестует против убийства (пусть только он убьет ее позднее!).

Возможно, чувствуя неслиянность двух национальных прав в гармоническое одно, без ущемления одной из сторон, она просит дать ей отсрочку, чтобы успеть родить, она просит пощадить детей (или сына-богатыря).

Просьба эта описана порою с потрясающей силой. Настасья готова на любые муки:

Ай же, Дунаюшка Иванович!

Лучше ты мне-ка-ва пригрози три грозы.

Первую грозу мне-ка пригрози:

Возьми ты плеточку шелковую,

Омочи плетку в горячу смолу

И бей меня по нагу́ телу.

И другую грозу мне-ка пригрози:

Возьми меня за волосы за женския,

Привяжи ко стремены седельному,

И гоняй коня по чисту полю;

А третью грозу мне-ка пригрози:

Веди меня по улицу крестовую,

И копай [по перькам] во сыру землю,

И бей меня клиньями дубовыма,

И засыпь песками рудожелтыма,

Голодом мори, овсом корми,

А держи меня ровно три месяца,

А дай мне-ка че́рево повы́носити,

Дай мне младенца поотро́дити,

Свои хоть семена на свет спустить.

У меня во чреве младенец [есть],

Такого младенца во граде нет:

По колен ножки-то в серебре,

По локоть руки-то в золоте,

По косицам частыя звездочки,

А в теми печё красно солнышко.

(Гильф. II, № 94)

Дунай не дает этой отсрочки.

Приведенная выдержка — явно средневекового характера. Возможно, в древнем варианте все было гораздо мягче: возможно, изначален вариант невольного убийства (не попал в цель). Такая, в силу несчастного стечения обстоятельств, смерть матери, оставляющей недоношенного героя, встречается в архаических эпосах.

Добавим, что в ряду древних поэтических эпических формул стрельбы из лука есть эротический символ, и попадание в цель есть зачатие ребенка. Однако итог (убийство и смерть) от этого не меняется.

Веками углубляя изначальный конфликт сюжета, певцы достигли такой трагической высоты, такого совершенства драматического конфликта, которые поражают в былине.

Убив жену и тем самым подтвердив свою власть над ней, Дунай, однако, совершает страшный грех.

Убей Дунай Настасью в бою — на то и бой богатырский (убивает же Добрыня Златыгорку).

Но Дунай поднял на нее руку в тот момент, когда Настасья уже стала его женой, и не просто женой — в этом-то все и дело! — а матерью будущего героя. И Дунай, таким образом, поднял руку на патриархальное родовое право — то самое, защищать и утверждать которое он был призван всеми своими силами. Недаром Дунай непременно проверяет слова жены, взрезывает ей чрево и обнаруживает чудесного, но — увы! — недоношенного младенца. Трагический конфликт достигает своей высшей точки именно в этот момент.

По суровым воззрениям предков, потомок богатырского рода стоил дороже, чем женщина-жена, жена же ценилась в первую очередь как мать. Вот тут Дунаю и предстоит навек покрыть себя позором, вот тут грозит ему развенчание. Но не вздохнув, не дрогнув, не задержавшись даже на мгновение, Дунай совершает единственный оставшийся ему подвиг, по-прежнему утверждающий в Дунае героя, — убивает себя.

И величавым заключительным аккордом звучат последние слова былины, что из крови Дуная и Настасьи протекли две реки (обычно неслиянные или сливающиеся в конце своего пути). Заключение это, как говорилось выше, не может быть поздним (учитывая имя героя — Дунай и значение реки Дуная в жизни славян).

В нем обнаруживается след древних, еще мифологических воззрений. Смерть — начало новой жизни или новой формы существования, смерть существа, близкого мифологическим персонажам, — тем более. В мифологии вообще ведь нет абсолютного уничтожения. Части тела уничтоженного бога обычно идут на создание частей вселенной, и ничто не исчезает без всякого следа, тем более кровь, живительная влага, вода жизни.

Идея эта трансформировалась в образ, когда смерть человека дает начало чему-то движущемуся, текущей воде (как здесь) или растению. Позднее тот же мифологический взгляд породил традицию полагать гибель героя или героини началом какого-то уже человеческого, протяженного во времени созидания — основания города, например.

Как поэтический прием подобные заключения пережили и самый эпос, перейдя в последующие жанры, в балладу, в частности. Любопытно с этой точки зрения, что в некоторых вариантах «Дуная» образ реки заменен полностью или частично образом сплетающихся растений — знак позднейшей обработки сюжета.

Дунай, добывающий невесту Владимиру, знаменовал передачу традиций древнего славянского придунайского центра новому центру — киевскому. Так поэтически выражалась преемственность этнических традиций. Дунай, совершивший подвиг утверждения славянского начала в борьбе с сарматским, сохранивший в имени своем память о прародине, оказывался тем героем, который устраивал брак киевского князя, т. е. утверждал новую славянскую государственность.

Скажем тут, что в сватовстве Владимира в этой былине совсем не обязательно видеть реальное сватовство Владимира Святославича к полоцкой княжне Рогнеде, скорее наоборот — летописное сватовство изложено по былинным мотивам.

Если мы посмотрим известия о браках русских князей и княжон, сохраненные начальной летописью (сверх того, есть любопытное сообщение о дочерях князя русов у Ибн-Фадлана), невозможно отделаться от впечатления, что конфликтных ситуаций, родственных описанной в сюжете «Дуная» (таких, где невеста для князя добывается почти с бою), хватало и что в изложении их явно присутствует момент поэтического обобщения.

Образ Дуная весь построен уже с помощью эпических гипербол, свойственных героической эпохе. (Тут можно вновь напомнить типические детали описания и чару в полтора или полтретья ведра, и богатырское седлание коня, и преувеличенную тяжесть вооружения, и демонстрировать силы героя.)

С помощью этих гипербол всякое обычное в средневековье действие получает значительность. Причем певцов отнюдь не заботит натуралистическое подобие. Настасья в бою — бесстрашный, презирающий смерть богатырь. Настасья перед смертью — мать, умоляющая пощадить сына.

Тут ярко сказалась условность гиперболы, о которой говорилось выше. Почему могучая, едва одоленная в трудном бою Настасья так рабски покорно ожидает казни и просит «пригрозить ей три грозы»? Да потому только, что в том и другом случае эпический певец гиперболизировал данное состояние.

В первом случае — богатырский бой, во втором — просьбу беременной женщины, будущей матери, пощадить сына. Для того чтобы подобный способ типизации (через гиперболическое преувеличение жизненно-типичного) не казался фальшивым, требовались великое дыхание эпоса, способность взглянуть на частное глазами общего, умение обнять разом целую жизнь народа, и не меньше.

Когда способность подобного видения действительности исчезла, окончился и эпос, уступив место другим жанрам и типам искусства.

Сказанного о сюжетах, восходящих или возводимых исследователями к древнейшей докиевской эпохе, уже достаточно для того, чтобы представить общую картину развития докиевского эпоса. Со временем он также, по-видимому, начинал упорядочиваться, приобретать известную циклизацию, только объединяющим началом тут становился не Киев и идеализированный князь Владимир, а семейные связи героев (это проглядывает и в именах — скажем, Микула Селянинович — герой-предок, Настасья Микулична — жена Добрыни).

Следует, однако, остановиться еще на одном, возможно, древнейшем эпическом герое нашего эпоса — на Святогоре.

Поскольку сюжет зарегистрирован у нас и на Балканах, мнение о его позднем или книжном происхождении отпадает само собой.

Центральный эпизод былины — это встреча героя-великана с Ильей Муромцем, это тяга земная, пробуя поднять которую надсаживается Святогор, и это гроб, который Святогор примеряет на себя, после чего уже не может встать: передав через щели гроба часть своей силы Илье Муромцу, герой умирает.

Титанические размеры Святогора и то, что он ездит по ограниченной территории (по «Святым горам»), ибо земля его не держит, говорят о том, что перед нами персонаж какого-то чрезвычайно древнего, угасшего и уже полузабытого эпоса. Святогор не совершает подвигов, вернее — мы уже не знаем о них, подвиги его в прошлом.

Сходную картину являет нам Мгер младший из армянского эпоса, отдельные сцены из нартского эпоса и т. д. В каждом подобном случае герой представлен как осколок прошлого, безмерно великий, он уже одинок и не понят измельчавшими соплеменниками. Но какую же традицию какой культуры отразил в таком случае Стятогор?

При поисках древней прародины славян обращается внимание на тот несомненный факт, что в подкове Карпатских гор исконная топонимика — славянская (названия гор, рек, перевалов, названия с корнем «торг» (тырг) и такие, как «Воислава», «Стража», «Бойца» — по юго-восточной границе). Данные археологии и лингвистики позволили предложить такую схему движения наших предков.