Зеркало, оригинал тут

https://by-by.info/news/2018/0...

Советский этап в истории России до сих пор вызывает споры, у каждого есть своя трактовка этого периода: много споров о революции, Гражданской войне и о том, кто был прав – белые или красные? В своем очерке кандидат культурологии Ольга Таланцева открывает истинный Советский Союз на примере истории своей семьи.

Для трех поколений моей семьи это были далеко не праздные вопросы: от ответов на них зависели их жизни и судьбы.

Так, мои два деда, представители первого поколения, находились по разные стороны баррикад. Один из них, сын крестьянина, стал на сторону революции и воевал за красных в Гражданскую войну. Другой, православный священник, открыто выступал против Советской власти и призывал свою паству к ее свержению. В анналах нашей семьи они оба остались героями – людьми с великой судьбой. Для второго поколения моей семьи – моих родителей – мерилом стала Великая отечественная война. Я, их дочь, родившаяся уже после войны, отношусь к поколению людей, первая половина жизни которых пришлась на очень благополучное послевоенное время. И если бы не перестройка, мы и вовсе могли бы считаться благополучным поколением во всех отношениях. Но именно наше благополучное, а в общем-то беспечное поколение самым бездарным способом позволило разрушить и разграбить советскую страну. Например, украинские националисты всерьез опечалены тем, что в Великой Отечественной войне Гитлер проиграл.

Хроника трех поколений моей семьи, по сути, есть изложение советской истории через историю жизни членов конкретной семьи. Безусловно, это субъективно-личностный взгляд на историю. Но семейные хроники интересны тем, что люди, связанные узами близкого родства, не боятся говорить правду друг другу. Пусть это правда и субъективна, и обсуждалась в тесном семейном кругу, но она, как правило, не политизирована, по крайней мере, на сознательном уровне и потому не нуждается в фальсификациях. Именно из семейной памяти формируется, складывается народная память, которую трудно выкорчевать, как бы ни менялась власть и идеология в стране и мире. Так народная память, идущая из семейной памяти, не дает сегодня запачкать память о Великой отечественной войне. Запачкать память о Великой войне, значит, запачкать память о своих родителях и дедах. Именно на фундаменте семейной памяти родилось в наши дни такое уникальное явление, как Бессмертный полк, когда миллионы людей с чувством гордости проносят фотографии своих прадедов, дедов и отцов – советских солдат – победителей в Великой отечественной войне, сохраняя тем самым память о каждом солдате. И если эта память будет передаваться из поколения в поколение – она останется на века.

Моя семейная хроника разделена на три части. Каждая из них посвящена истории одного из трех поколений. Этот очерк посвящен старшему поколению моей семьи – моим дедам.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА, СВЯЩЕННИКА ОТЦА ФЕДОРА

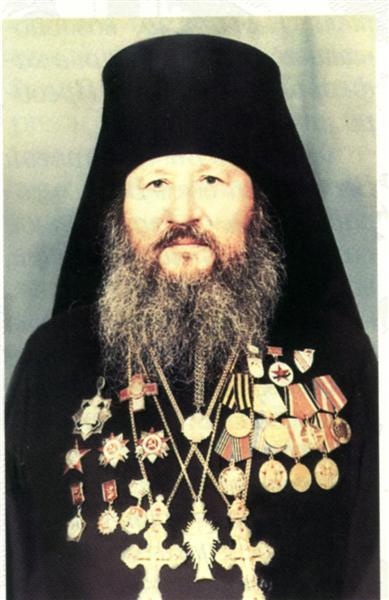

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ФОТО ДЛЯ ПРИМЕРА

У моего дедушки по маминой линии была по-своему великая и трагическая судьба. Он был православным священником и не мог пойти за советской властью, которая активно в сознании людей укореняла идеи атеизма, закрывала церкви и арестовывала духовенство. Мой дед открыто призывал своих прихожан к свержению власти коммунистов. Его дважды арестовывали. Сначала в начале двадцатых годов, но выпустили, предупредив, чтобы он больше не занимался антисоветской пропагандой. Но дедушка по-прежнему в своих проповедях клеймил коммунистов и советскую власть. Второй раз он был арестован в тридцатые годы и был расстрелян в 1937 году.

В 1927 г. патриарх Сергий (Страгородский), чтобы спасти церковь от гонений, а священников от истребления выступил с программой примирения русской православной церкви с новой советской властью. «Мы хотим быть православными, и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи», – заявил он в своей программе».

Значительная часть духовенства пошла за патриархом Сергием. Церковь всегда оставалась с народом, но народ тогда пошел за большевиками, ярыми противниками церкви и духовенства. Вот как об этом сегодня пишет протоирей Максим Хижий: «Горькая для верующих правда заключается в том, что значительная часть русского народа соблазнилась призраком коммунизма. /…/ Нравится нам это или нет, /…/ народ был соблазнен новой властью /.../».

Тех из священников, кто не согласился с призывом патриарха Сергия, отправляли в тюрьмы, ссылали в лагеря, где многие из них погибли. Мой дед, отец Федор, примкнул к церковной группе, которая называла себя «Истинно-православной церковью» (ИПЦ). Священники этой группы отказывались вступать с новой властью в какие-либо отношения и не желали идти ни на какой компромисс.

Отец Федор до самого конца своей жизни не мог смириться с безбожной властью. Уже после первого своего ареста мой дед-священник хорошо осознавал, что ожидает его, если он продолжит выступать против власти коммунистов. Свое мученичество, как и многие православные священники, он принял безропотно. Это было дело его собственной правды и совести. После второго своего ареста в 1937 году он был расстрелян.

В памяти нашей семьи отец Федор, пошедший ради веры на смерть, остался человеком кристальной честности и несломленного духа. Моя мама, девочка-подросток, встречалась со своим отцом в тюрьме. Тогда она его и спросила, а как им, его детям, жить дальше? Дедушка ответил: "Будьте честными и живите по совести". Собственно, моя мама – в будущем советская учительница, так и прожила свою жизнь.

Ни моя мама, ни ее пятеро братьев и сестер, ни в душе, ни публично, никогда не отрекались от своего отца. Они его горячо любили и уважали при его жизни, продолжали любить и уважать и после смерти. Но по стопам своего отца они не пошли. Ни один из них не стал ни явным, ни тайным врагом Советской власти. Все они, кроме младшего брата, получили высшее педагогическое образование и стали советскими учителями. Два маминых брата воевали в Великую отечественную войну. Младший ее брат погиб на фронте. Ни мою маму, ни ее старших и младших братьев и сестер ни в юности, ни в зрелом возрасте никто и никогда не преследовал из-за их происхождения и репрессированного отца-священника и никто и никогда на всем протяжении их жизни не ущемлял в правах.

Что касается отношения народа к событиям, связанными с арестами и казнями священнослужителей в 20-е и 30-е годы, то народ не встал на защиту истребляемого духовенства. Шла классовая борьба, а "попы" для трудящегося населения России, зарабатывающего свой хлеб тяжким трудом, относились к "нетрудящейся" прослойке населения, т.е. к эксплуататорам народа. Кроме того, часть российского духовенства, как указывалось выше, открыто выступала против Советской власти, которую в большинстве своем поддерживал народ. При этом многие священники принимали самое активное участие в Гражданской войне на стороне белых – врагов Советской власти и трудового народа и тем самым становились его врагами.

В период революции и Гражданской войны происходило не только истребление духовенства, но и повсеместное уничтожение и разграбление храмов, икон и других предметов религиозного культа. Малообразованные люди, в первую очередь рабоче-крестьянская молодежь, в каком-то антирелигиозном угаре начали крушить все, что было связано с религией ("опиумом для народа"). Люди, варварски уничтожающие церкви, иконы, в общем, сокровища русской культуры, только-только начинали выходить из своего культурного невежества и потому "не ведали, что творили". Для них до революции доступ к широкому образованию и высокой культуре (книгам, музеям, театрам и т.п.) был весьма ограничен.

Зато хорошо "ведали", что такое русская икона некоторые хорошо образованные люди эпохи перестройки, которые... нет, не рубили иконы, а стали массово вывозить их на новое место жительства в качестве русской валюты, хорошо конвертируемой в доллары и прочую западную валюту. Спрос рождает предложение. На территории бывшей советской страны появились целые группы, специализирующиеся на ограблении церквей и иконостасов религиозных старушек, в которых часто попадались старинные иконы. Впрочем, они не брезговали и музеями, если их несложно было обокрасть. На особо ценные церковные предметы грабителей наводили различные "знатоки", хорошо разбирающиеся в иконописных школах, иконописной атрибутике и других тонкостях религиозного искусства. Впрочем, часто грабители и сами прекрасно разбирались в иконописи – "профессия" обязывала.

Но вернемся к событиям революционных и послереволюционных лет нового советского государства. В эти годы в целях антирелигиозной пропаганды на улицах и площадях городов, особенно в дни больших религиозных праздников, устраивались антирелигиозные карнавалы, различные шествия с карикатурами на святых и духовенство, а также с показом пародийных сценок на сюжеты из Библии. Самое активное участие и здесь принимала молодежь. Но как я уже отмечала, этим людям было простительно – повсеместная кампания по ликвидации неграмотности населения и его культурного просвещения на заре Советской власти только начиналась.

Удивительнее, что эти антирелигиозные вакханалии стали повторяться в наши дни. Так, например, девушки из столичной панк-группы Pussy Riot, ворвавшись в масках-"личинах" в московский Храм Христа Спасителя, устроили там, на глазах верующих, настоящий шабаш ведьм. Печальнее всего, что девушки Pussy Riot устроили свой шабаш в храме, который не просто пострадал при Советской власти, но буквально стерт с лица земли. Столичные девушки об этом знали. Они также хорошо знали о гонениях на духовенство и трагических судьбах многих из них в 20-е и 30-е годы. Они также хорошо осознавали, что отплясывая свои скоморошьи танцы, они оскорбляли не просто чувства верующих, присутствующих в храме, но глумились над памятью тех, кто за веру в советские годы шел на смерть. Да и само сакральное пространство храма было подвергнуто осквернению. Я думаю, сколько надо было провести молебнов в храме, чтобы очистить его от "креатива" панк-группы Pussy Riot, английское название которого, содержащее в себе такие смыслы, как гноевидный, гнойный, разлагающийся, говорит само за себя.

Сегодня эти девушки считают себя "потерпевшими за идею". Их за устроенное ими скоморошество в церкви посадили на два года за экстремизм и неуважение к чувствам верующих. После досрочного освобождения из "российских застенков" эта группа успешно разъезжает по всему миру и по родной стране, но уже разносит свой гноевидный креатив в качестве "великомучеников".

У этой группы есть и подражатели. Так недавний претендент на пост российского президента уважаемая Ксения Анатольевна Собчак, яркий представитель либерального сообщества России, в новогоднюю ночь, исключительно в подражание девушкам Pussy Riot, как она сама об этом сообщила, совместно со своим мужем устроила импровизированный шабаш перед московским православным храмом. Правда, почитатели ее таланта, после выложенной ею картинки в сети, были несколько разочарованы. Было бы намного круче, писали они в своих комментариях, если бы Ксения вместе с мужем устроила свой шабаш возле мечети. Тогда бы наверняка появилась еще одна парочка "великомучеников".

После перестройки наш дедушка, отец Федор, православный священник, расстрелянный в 1937 году, был зачислен в мартиролог РПЦ за мученичество. Каждый год в день его гибели православная церковь вспоминает его как мученика, потерпевшего за веру. Таким он остался в истории русской православной церкви. В памяти нашей семьи отец Федор остается как человек трагической, но великой судьбы.

ИСТОРИЯ СССР И МОЕГО ВТОРОГО ДЕДА – КРАСНОАРМЕЙЦА, УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Папин дедушка был сыном крестьянина, а потому у него не было другого пути, как влиться в народную революционную массу. Когда началась Гражданская война, он дома оставил молодую жену и своего первенца – моего отца и пошел воевать в рядах Красной Армии за Советскую власть. Для него это была власть народа. Если дедушку по маминой линии я никогда не видела, то к дедушке по отцу я школьницей приезжала на лето. Это был немногословный человек, вырастивший троих сыновей и одну дочь и имевший много внуков. О себе он не любил говорить. Мне о нем рассказывала бабушка, когда дед уходил на работу. А работал он до конца своих дней.

Мой второй дед был участником знаменитого перехода Красной армии через Сиваш к Перекопу под командованием М. В. Фрунзе, во время которого была прорвана оборона белых и освобожден Крымский полуостров. Из истории Гражданской войны хорошо известно, что Перекопская эпопея считалась центральным воинским подвигом в истории Гражданской войны, которая во многом решила ее исход. Взятие Красной армией Крыма стало считаться датой окончания Гражданской войны и окончательного утверждения Советской власти в стране.

Дед, совсем еще молодой красноармеец, вместе с другими бойцами должен был в морозную ноябрьскую ночь 1920 года по колено в ледяной воде пройти через залив Сиваш на территорию Крыма. Вода залива в том месте, по которому проходили красноармейцы, была неглубокой, но дно залива было вязким, топким и скользким от глины и ледяной корки. Как рассказывала бабушка, бойцы часто падали в ледяную воду из-за скользкого дна. Одежда на морозе леденела, в сапогах хлюпала ледяная вода, было очень холодно. Но их при этом больше всего заботила винтовка, которая не должна была промокнуть. Идти было тяжело также от того, что все время дул ледяной ветер и была очень плохая видимость из-за тумана.

Белые, считавшие Сиваш непроходимым в это время года, менее всего ожидали нападения бойцов Красной армии с этой стороны, тем более в большом количестве. Общим итогом Перекопской операции стал прорыв Красной армии на территорию Крыма, бег Белой армии, теснимой Красной армией за рубеж, и установление в Крыму Советской власти.

После ледового похода было много погибших. Немало было и тех, которые слегли от воспаления легких, мало излечимой по тем временам болезни. Но мой дедушка был молод и крепок. Он даже не подхватил насморка.

После окончания Гражданской войны он вернулся к себе домой. Вернулся героем. Несмотря на его молодость, сельчане избрали его председателем сельсовета. Избрали потому, что, во-первых, он был грамотным, во-вторых, и это было наиболее важным, воевал в рядах Красной армии, а значит, был уже не просто грамотным, а как тогда говорили, "политически грамотным". Кроме того, если на Гражданскую войну уходил мало обученный в военном деле паренек, то с войны вернулся уже хорошо обученный «человек с ружьем», не раз сталкивающийся лицом к лицу с врагом и со смертью, а потому способный защитить Советскую власть с оружием в руках в родном селе.

Дедушка, таким образом, был один из тех, кто сам устанавливал Советскую власть на селе, он также руководил коллективизацией села и раскулачиванием кулаков. Сам он был из крепкой семьи середняков и хорошо знал, что такое тяжелый крестьянский труд. Раскулачивание "мироедов", иначе, "кровопийцев", как называли кулаков в народе, мой дед считал вполне справедливым возмездием, в том числе и их высылку вместе с семьями в Сибирь. Так считали и все односельчане. Они не понаслышке знали о том, чем занимались богатые мужики и во время Первой мировой войны, и в дни революций и Гражданской войны, сопровождавшихся нехваткой продуктов, особенно у городского населения. Знали они о том, как они свои продуктовые излишки в голодные годы продавали людям в городе по баснословным ценам, как они выменивали за небольшое количество муки и кусок сала ценные вещи у горожан, часто забирая у них самое необходимое, а часто и последнее. Дедушкины односельчане также помнили, как они батрачили у кулаков за мизерную оплату, а в голодные годы просто за еду, чтобы как-то накормить своих детей. Мне об этом рассказывала бабушка – сама очевидец всего этого. В настоящее время принято обелять всех "обиженных" Советской властью, в том числе и кулаков, и видеть в них только жертв, забыв о том, что они в самые тяжелые годы не только Советской власти, но и предреволюционной России (в Первую мировую войну) занимались спекуляцией, сильно наживаясь на бедах собственной отчизны.

Сегодня, когда мы вновь вернулись в капиталистические времена, Великую октябрьскую революцию 1917 года и приход большевиков к власти принято обозначать как насильственный переворот, совершенный большевиками. Но большевики потому и пришли к власти, что их поддержал народ – рабочие и крестьяне. Примером этого стал мой дед, крестьянский сын, который, не задумываясь, пошел воевать за Советскую власть, которую считал своей.

Либеральные историки любят сегодня создавать мифы о благополучном существовании народа, в том числе крестьян, в царской России. Но во времена моих дедушек и бабушек, родившихся в XIX столетии, люди о "хорошей" жизни народа знали не понаслышке. Живы были еще их родители, бывшие крепостные крестьяне, на собственном опыте познавшие "радости" крепостной жизни. Да и у дедушки с бабушкой, чье все детство и юность прошли при царизме, остались собственные воспоминания о той "хорошей" жизни. Мой "башковитый" дед, как называли деда в молодости его односельчане, закончил церковно-приходскую школу. Остальной доступ к образованию ему был "заказан". Бабушка рассказывала о том, как молодой дед, тогда еще ее жених, прошел тысячи верст пешком, чтобы добраться из своего села, затерявшегося в глубинке необъятной России, до ее столицы – Москвы. По другому добраться до нее ему было невозможно. Путешествие по железной дороге, тогдашнему технологическому чуду, ему было не по карману.

У русского писателя А. П. Чехова есть забавный (забавный на первый взгляд) рассказ "Злоумышленник". Злоумышленником в рассказе являлся так называемый климовский мужик – "чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах", которого обвиняли за кражу гаек с железнодорожных шпал. Из этих гаек он делал грузила для сетей. Этим занимался не только он, но и остальные климовские мужики, продававшие выловленную рыбу, чтобы прокормить свою семью. "Так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы! – обвинял его судебный следователь. "Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? /.../ Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…" – резонно возражал судье климовский злоумышленник. Но его оправдания не были приняты в расчет. На него прямо в зале суда надели кандалы, чтобы на много лет отправить на каторгу в Сибирь.

Этот образ чеховского героя можно трактовать по-разному. Как человека крайней степени невежественности, что, собственно справедливо. Отвинчивание гаек от шпал действительно приводили к авариям на железной дороге. Да не хотел климовский мужик убивать людей. Просто он сам никогда не пользовался железной дорогой – такие поездки ему были не по карману, как и моему деду. Из всей железной дороги польза для него была только в гайках, которые можно было легко приспособить как грузила для сетей. Никакой другой пользы от железной дороги он не имел – слишком был беден.

РАССКАЗ ТУРГЕНЕВА "ЩИ" ПРО НИЩЕНСКУЮ ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН ДО РЕВОЛЮЦИИ

Позволю себе привести еще один литературный пример, который лучше всех статистических данных показывает степень обнищания российского крестьянства дореволюционной России. Это очень короткий рассказ И. С. Тургенева с простым названием "Щи".

"У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник. Барыня пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома.

Баба черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли.

«Господи! — подумала барыня, — Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

— Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посолённые".

СКУДНЫЙ БЫТ КРЕСТЬЯН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В дореволюционной деревне даже соль для крестьян была предметом роскоши. Но этот рассказ Тургенева интересен также тем, что он ярко раскрывает ту пропасть непонимания, которая разделяла господ от его трудового народа.

О Гражданской войне, участником которой был мой дед, сегодня принято говорить как о войне, где брат пошел на брата или где один русский человек пошел убивать другого русского человека. Действительно случалось, когда братья или другие родные люди стояли по разные линии фронта. Но здесь речь о другом. В Гражданской войне столкнулись две абсолютно чуждые друг другу силы – практически, два разных народа, две расы, хотя и принадлежащие к одной этнической группе. Они были чужими не только по своему социальному (классовому) происхождению, но чужими во всем: по образу жизни, морали, манере поведения, формам досуга, внешнему облику, одежде, даже в какой-то мере и по языку. Крестьяне и рабочие, 4/5 из которых были неграмотны или полуграмотны, зачастую даже не понимали многих слов и фраз, произносимых господами.

Об этом хорошо написал великий русский поэт Александр Блок, дворянин, утонченный аристократ, выросший в одной из дворянских усадеб и хорошо знавший жизнь и настроения крестьян, в своем известном очерке «Интеллигенция и революция». «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – спрашивает он в своем очерке. – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью». Эта статья написана по поводу разгромов огромного количества (около двух тысяч) помещичьих имений в 1905-1907 гг., волной прокатившихся по России, которые крестьяне не столько грабили (зачем им нужны были господские рояли, картины и статуи?), сколько их яростно громили и жгли до основания. Это была ярость людей, живших в собственной стране даже после отмены крепостного права на положении рабов и полурабов. И они составляли основную часть населения страны.

Безмерно наделенный чувством совести, Блок одним из первых из дворянской интеллигенции без каких-либо колебаний принял народную революцию, потому что хорошо осознавал ее причины. Да, Блок прекрасно видел в народном движении проявления жестокости и насилия, но он также хорошо осознавал их истоки и находил им оправдания. «Что же вы думали? – писал он в своей статье . – Что революция – идиллия? Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное».

Я бы хотела указать еще на одну сопутствующую причину той лютой ненависти, которую испытывал простой народ к господам. Между привилегированными классами России и простым народом существовало не только безмерное социально-экономическое неравенство, проявляемое в чрезмерной эксплуатации крестьян и рабочих, низкой заработной плате за их труд, вопиющей нищете, невозможности доступа к полноценной медицине и образованию, но и огромная культурная пропасть.

Между ними, конечно, существовали культурные связи, но эти связи в большей степени были односторонними. Если дворянская и затем разночинная интеллигенция часто восторгалась народной культурой: песнями, сказками, былинами, ремесленным и исполнительским творчеством, истоки которых тянулись из глубины веков и дошли до современности, то народ таких чувств к дворянству в целом и его культуре не испытывал. Русское народное творчество часто служило неисчерпаемым источником для профессионального творчества образованного дворянства и интеллигенции. Так, великий русский композитор П. И. Чайковский неоднократно использовал мотивы русских народных песен в своих симфонических произведениях, но сам народ не слушал и не нуждался в его симфониях. Для этого надо было получать хорошее образование и иметь определенный уровень культурного развития. Но именно к высоким сферам культурного досуга людям из низов доступа не было.

В этом отношении интересным примером из российской истории может послужить указ просвещенной государыни Екатерины II, поборницы демократических преобразований российского общества по примеру Европы. По этому приказу музей Эрмитаж, детище Екатерины II, из "приюта отшельника", что в переводе на русский означает его название, должен стать публичным музеем и широко распахнуть свои двери для посещения всеми российскими подданными без какого-либо исключения. Только в этом указе была одна маленькая оговорка – допускать можно всех, но в чистой, в смысле, приличной одежде. У простого народа, который большую часть времени ходил босиком или в лаптях, приличествующей для посещения музея одежды не было. Но дело было даже не в этом. Простой люд не посещал музей потому, что попросту не знал о его существовании.

Сравнительно недавно мы отметили знаменательный юбилей – Столетие Великой октябрьской революции в России. Впрочем, праздника как такового не было. Более того, наша либеральная общественность советовала гражданам в эти юбилейные дни принести покаяние за революцию, за Гражданскую войну, за Гулаг, а в целом за всю Советскую страну.

Да, революция с ее последствиями в виде Гражданской войны была жестокой, с многими жертвами и страданиями. А чем, собственно, отличалась знаменитая Французская революция от Великой октябрьской революции? Недаром одним из ее достижений стало изобретение Ж. И. Гильотеном такого высокотехнологичного по тем временам сооружения, как гильотина. Практически это был первый робот – робот-убийца, соединивший в себе руку палача, отсекающего голову человека, с его орудием казни – лезвием топора. Только производительность гильотины была несравнимо выше. Для Французской революции Гильотина стала бесценным приобретением. Она без устали отсекала сначала головы бесчисленных врагов революции, затем преданных ей людей, а потом и вовсе случайных людей. Ножа французской гильотины не избежали как монаршие особы Франции – король Людовик XVI и его супруга королева Мария-Антуанетта и их ближайшее родовитое окружение, так и знаменитые вожди революции, такие как Ж. Ж. Дантон, М. Робеспьер, Л. А. Сен-Жюст и многие их соратники. А после них начали уже отсекать без всякого разбора головы правым и виноватым. И таких было тысячи.

Французская революция была жестокой и кровавой. Но современным французам и в голову не приходит принести покаяние за ее жертвы. Более того, для них Великая французская революция является событием их национальной гордости.

Я родилась в Советском Союзе спустя почти 50 лет после Октябрьской революции и Гражданской войны и не прошла через эти события. Но через них прошел мой дед по отцовской линии, который не только воевал за Советскую власть в рядах Красной армии, но и утверждал ее у себя на селе. И мне не стыдно за моего деда. И не в чем мне каяться – ни мне, ни моему деду. Более того, мой дед – красноармеец и представитель Советской власти, как и дед-священник, расстрелянный этой властью, оба стали для моей семьи и лично для меня героями – людьми необычайной судьбы, делавшими своими руками историю, пусть и по разную сторону баррикад.

Оба моих деда, безусловно, обладали и индивидуальным характером и собственными индивидуальными качествами. Но роднило их то, что оба они были людьми с сильным характером и сильной волей. Мерка маленького человека к этим людям никак не подходила. Такими их сделала не генетическая наследственность, а эпоха, в которой им суждено было жить.

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ВЕЛИКАЯ СУДЬБА ЛЮДЕЙ

Сильным характером были наделены не только мои деды, но и обе мои бабушки. В самые тяжелые и голодные послереволюционные годы и годы Гражданской войны они сохранили жизнь и вырастили всех своих детей. У одной из них, маминой бабушки, чей муж был расстрелян, их было шестеро, и всех она сначала вырастила, а потом вывела в люди. У другой бабушки их было четверо, один из них – мой отец, которым я тоже горжусь.

Продолжительность жизни моих дедушек и бабушек, переживших послереволюционную разруху, голод, неурядицы быта, нехватку одежды и многие другие невзгоды трудного времени, была невысокой. Но они относили себя к счастливым поколениям людей, которым довелось собственными руками творить не только собственную судьбу, но и судьбу целой страны, целой эпохи.

Многие западные деятели культуры, приезжавшие в Советскую страну в 20-е и 30-е годы, замечая множество недостатков советской жизни, при этом с удивлением отмечали оптимизм и жизнерадостный тонус советских людей. Лауреат Нобелевской премии, французский писатель Анри Жид, посетивший СССР в 1936 году, (т.е. в десятилетие, отмеченное либеральными историками как период самого жестокого советского террора) написал следующие строки о советских людях в очерке "Возвращение из СССР": «Однако налицо факт: русский народ кажется счастливым. Ни в какой другой стране, кроме СССР, народ – встреченные на улице (по крайней мере, молодежь), заводские рабочие, отдыхающие в парках культуры, – не выглядит таким радостным и улыбающимся».

Сколько презрительных слов в адрес советского человека сначала в западном мире, а потом уже в собственном отечестве постсоветского времени было сказано о том, что советский человек был всего лишь послушным винтиком советской тоталитарной системы. Это ложь.

Советская эпоха – эпоха таких перемен, таких тектонических сдвигов, что каждый человек становился или их активным участником, или активным противником, неся при этом за свой выбор всю полноту личной ответственности. Свидетельством этого стали жизнь и судьба моих дедов, бабушек, а потом и родителей, которым предстояло пройти через Великую отечественную войну.

Это в постсоветскую эпоху людей стали приучать жить своими личными заботами и личными интересами, а попросту научиться быть маленькими людьми. Старшее поколение моей семьи – мои дедушки, бабушки и их дети – мои родители маленькими людьми не были – масштаб эпохи не позволял.

У Максима Горького есть прекрасная поэма в прозе о горящем сердце Данко. В какой-то степени это поэма о первых советских людях, сильных духом и смелой воли, воплощенных в образе Данко. Она, данная в сокращении, станет хорошим эпилогом моего первого очерка о людях времен революции и Гражданской войны. Впрочем, есть в поэме и строчка о современных людях, тех, кто сегодня занимается очернением памяти о советских людях. Они выведены в собирательном образе "осторожного человека", который на всякий случай наступил на сердце Данко, чтобы от него и его подвига не осталось никакого следа.

"Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...".

Оценили 0 человек

0 кармы