Первые свидетельства величия: как в XII веке появилось название "Великая Русь"

Терминологические метаморфозы: "Великая", "Малая" и "Белая" Русь в XIV-XVII веках

Международное признание: как европейцы называли Московское царство

Лингвистические баталии: современные споры о названиях постсоветских стран

Языковой суверенитет и принцип взаимности: как найти баланс в топонимических спорах

Свернуть

Первые свидетельства величия: как в XII веке появилось название "Великая Русь"

Многие из нас привыкли к простому и давно устоявшемуся названию нашей страны – Россия. Однако исторические документы свидетельствуют о существовании более древнего и глубоко укорененного в истории наименования – "Великая Россия" или "Великая Русь". Это название имеет многовековую историю, уходящую корнями в период расцвета Киевской Руси, и отражает историческое значение русских земель в европейском и мировом контексте.

Первые упоминания о "Великой Руси" обнаруживаются уже в XII столетии, когда Русская земля, несмотря на нарастающую феодальную раздробленность, воспринималась современниками как единое целостное пространство. Интересно, что это название быстро стало известно не только внутри восточнославянского мира, но и получило признание за его пределами, особенно в западноевропейской литературе и дипломатических документах.

Французский рыцарский эпос XII века сохранил любопытные свидетельства о восприятии Руси иностранцами. В романе о Фульке из Кандии древнерусское государство величественно именуется "Roussie la large" – "широкая Руссия", а в романе о Bueve de Hantone (более известном в русской традиции как сказание о Бове-королевиче) – "Roussie la grant", то есть "великая Руссия". Эти эпитеты не случайны – они отражают представления западноевропейцев о масштабах и могуществе восточнославянского государства.

Примечательно, что французские источники сохранили фонетически точное произношение – "Руссия" (Roussie), а не современное "Россия" (Russie). Эта небольшая, но важная деталь подтверждает аутентичность и древность зафиксированной терминологии, позволяя проследить эволюцию названия нашей страны в иностранных языках.

В последующие столетия, по мере развития феодальной раздробленности на русских землях, возникла необходимость в более детальной географической и политической дифференциации. Именно в этот период, охватывающий XII-XIV века, в исторических источниках появляются парные термины "Малая и Великая Русь". Первоначально эти понятия были связаны преимущественно с церковно-административным делением, отражая стремление различных политических центров к созданию собственных митрополий.

Один из наиболее ранних документов, в котором упоминается "Великая Россия" в церковном контексте, – это греческий документ начала XIV века, где говорится: "Было в Великой России 19 епархий..." (Cod. Paris, 1366, л. 294, РИБ. Т. VI. Прил. С. 15). Этот источник демонстрирует, что византийская церковная канцелярия уже использовала данный термин как устоявшееся обозначение определенных территорий.

Параллельно с церковным употреблением термин "Великая Русь" постепенно приобретал и политическое измерение. Этому способствовали сложные геополитические процессы, разворачивавшиеся на восточнославянских землях после монгольского нашествия, когда западные и юго-западные русские княжества оказались под влиянием Великого княжества Литовского и Польского королевства, а северо-восточные продолжали развиваться в условиях ордынской зависимости, но с сохранением значительной внутренней автономии.

В ходе этих исторических трансформаций "Великая Русь" все чаще стала ассоциироваться с северо-восточными русскими землями, ядром будущего Московского государства. Этому способствовала и позиция митрополитов Киевских и всея Руси, которые еще в середине XIII века перенесли свою резиденцию во Владимир, а затем в Москву, подчеркивая значение этих центров как наследников древнерусской государственности.

Употребление термина "Великая Русь" в XII-XIV веках имело важный политический и культурный подтекст. Он утверждал идею единства всех русских земель, несмотря на их временную разобщенность, и служил своеобразным маркером исторической преемственности с Киевской Русью – общей колыбелью восточнославянских народов.

Терминологические метаморфозы: "Великая", "Малая" и "Белая" Русь в XIV-XVII веках

Значительную роль в формировании терминологического разделения русских земель сыграли события середины XIV века, когда на политической карте Восточной Европы укрепились новые центры власти. В этот период термин "Малая Руссия" приобрел отчетливое политическое содержание в Галицкой Руси примерно в 1335 году. Это произошло параллельно с формированием административно-территориальных понятий "Малая и Великая Польша", что свидетельствует о взаимовлиянии политических традиций соседствующих регионов.

Галицко-Волынское княжество, находившееся на пересечении восточнославянского, польского и венгерского культурных ареалов, стало своеобразным "мостом", через который византийская традиция выделения "малых" и "великих" частей одного этнокультурного пространства проникла в политическую терминологию Центральной и Восточной Европы. Этот принцип номинации, имевший древние греческие корни, предполагал, что "малая" часть является исторической родиной, первоначальным ядром народа, а "великая" – территорией его последующего расселения и государственного строительства.

В XV столетии в историко-географической номенклатуре восточнославянских земель появляется новый значимый термин. Название "Великая Русь" продолжает использоваться в документах, но начинает перемежаться с равнозначащим ему понятием "Белая Русь". Эта синонимия имела глубокие культурные основания: в средневековой цветовой символике белый цвет ассоциировался с независимостью, свободой, величием. "Белые" земли – это территории, не подчиненные иноземным правителям, а потому в контексте золотоордынского господства над большей частью русских земель именование "Белая Русь" приобретало особый смысловой оттенок.

К концу XV века, когда Московское государство окончательно освободилось от ордынской зависимости, а Иван III принял титул "Государя всея Руси", подчеркивая претензии на объединение всех восточнославянских земель, термины "Великая Русь" и "Белая Русь" становятся важными элементами официальной политической доктрины. Они использовались как для внутреннего употребления, так и в дипломатической переписке с иностранными державами.

С XVI столетия понятия "Великая и Малая Русь" используются все чаще и последовательнее, постепенно приобретая устойчивое территориально-политическое содержание. "Великая Русь" и "Белая Русь" в этот период обозначают Московское государство в его тогдашних границах, подчеркивая преемственность с древнерусским наследием и легитимность притязаний Москвы на роль объединителя всех "русских" земель.

Решающий поворот в официальном закреплении терминов "Великая и Малая Русь" произошел в середине XVII века, в контексте важнейших геополитических трансформаций в Восточной Европе. После Переяславской рады 1654 года, ознаменовавшей вхождение Левобережной Украины и Киева в состав Российского государства, эти термины твердо вошли в русский язык и официальную политическую терминологию.

Примечательно, что в этот период под влиянием киевской учености, глубоко укорененной в греко-византийской традиции, названия приобрели характерную греческую окраску – "Великая и Малая Росия". Это языковое изменение отражало более широкие культурные процессы: усиление греческого влияния через православную церковь, развитие системы образования по греко-латинским образцам, становление новой политической и исторической концепции Русского государства как наследника Византии.

Таким образом, прийдя в Москву из Киева и восходя своими корнями к византийской традиции, термины "Великая" и "Малая Росия" стали неотъемлемой частью официального самоназвания Российского государства и важным элементом его исторического самосознания. Они зафиксировали определенный этап в развитии восточнославянских народов и отразили сложную диалектику их политического и культурного взаимодействия.

Международное признание: как европейцы называли Московское царство

Интересно проследить, как иностранные наблюдатели, картографы и дипломаты воспринимали и фиксировали названия русских земель. Европейская картографическая традиция XVI-XVII веков дает богатый материал для понимания того, как воспринимался восточнославянский мир за его пределами.

Картографы, создававшие карты восточноевропейских территорий, зачастую опирались не только на доступные им географические сведения, но и на политические реалии, а также на традиционные названия, закрепившиеся в европейском сознании. В их работах прослеживается постепенная эволюция представлений о восточнославянских землях и их политическом статусе.

Ярким примером такого восприятия может служить карта известного французского картографа Пьера Дюваля, созданная в 1677 году. Она носит выразительное название: "Московия, иначе называема Великая или Белая Русь" ("Moscovie, appelle autrement Grande et Blanche Russie"). Этот заголовок не только фиксирует европейское понимание синонимичности терминов "Великая" и "Белая" Русь, но и связывает их с понятием "Московия", широко распространенным в западноевропейских источниках XVI-XVII веков.

Подобные картографические свидетельства имеют особую ценность, поскольку они отражают устоявшееся международное восприятие восточноевропейского политического пространства. Они показывают, что термины "Великая Русь" и "Белая Русь" применительно к Московскому государству были общепризнанными в европейском научном и политическом дискурсе, а не являлись лишь элементом внутрироссийской исторической традиции.

Не менее интересны и свидетельства церковных деятелей, чьи путевые заметки и дневники содержат ценные упоминания о современном им восприятии русских земель. Так, в 1644 году игумен Киевско-Михайловского монастыря Нафанаил, описывая поездку константинопольского патриарха Иеремии, отметил, что в 1620 году тот из Киева "пустился на Великую Россию до Москвы". Это краткое замечание показывает, что в церковной среде Киева начала XVII века четко разделяли "Малую" и "Великую" Россию как два взаимосвязанных, но различных политико-географических пространства.

Западноевропейские путешественники и дипломаты XVI-XVII веков в своих записках и отчетах также часто использовали термины "Московия" и "Великая Русь" как взаимозаменяемые. Так, английский посол Джайлс Флетчер, посетивший Россию в конце XVI века, в своем трактате "О государстве Русском" (1591) регулярно использует термин "Russia" или "Russe" по отношению к Московскому государству, но при этом в тексте встречаются и уточнения вроде "Great Russia" – "Великая Россия".

Голландский купец и дипломат Исаак Масса, проживший в Москве несколько лет в начале XVII века, в своих записках использует для обозначения Московского государства термин "Московия" (Moscovie), но при этом отмечает, что сами русские называют свою страну "Россией" (Russie). Этот нюанс показывает, что иностранцы были осведомлены о самоназвании русского государства, даже если предпочитали использовать в своих текстах более привычные для европейской аудитории термины.

Примечательно и то, как формировалось восприятие России в научных трудах европейских географов и историков того времени. Немецкий ученый Себастьян Мюнстер в своей "Космографии" (1544), одном из самых популярных географических сочинений эпохи Возрождения, использует термин "Московия" (Moscovia), но при этом уточняет, что эта страна также известна как "Белая Русь" (Russia Alba).

Таким образом, европейская картографическая, дипломатическая и научная традиция XVI-XVII веков демонстрирует устойчивое восприятие Московского государства как "Великой" или "Белой" Руси. Это международное признание совпадало с официальной российской терминологией того времени и отражало реальное положение вещей в восточноевропейском политическом пространстве.

Лингвистические баталии: современные споры о названиях постсоветских стран

Распад Советского Союза в 1991 году породил не только новые независимые государства, но и целый комплекс лингвистических проблем, связанных с их наименованием. Национальные элиты новообразованных государств стремились подчеркнуть свою независимость в том числе и через изменение традиционных названий своих стран, сложившихся в русскоязычной традиции. Эта тенденция затронула практически все постсоветские республики, но особенно ярко проявилась в случаях с Беларусью/Белоруссией, Молдовой/Молдавией и Кыргызстаном/Киргизией.

История с Белоруссией/Беларусью представляет собой особенно показательный пример. После распада СССР официальным названием государства стала "Республика Беларусь", что отражало стремление белорусских властей к закреплению национальной формы названия страны в международном употреблении. Однако исторически в русском языке эта территория традиционно именовалась "Белоруссией", и это название глубоко укоренилось в языковой практике.

Интересно отметить, что формирование современной Беларуси как государства прошло через ряд терминологических трансформаций. В 1918 году, на заключительном этапе Первой мировой войны, на этих территориях была провозглашена Белорусская Народная Республика. Затем, в период с февраля по июнь 1919 года, советские Белоруссия и Литва были объединены в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (ЛитБел). После этого короткого эксперимента территории были разделены, и белорусские земли получили название Советская Социалистическая Республика Белоруссия, которое вскоре сменилось на Белорусскую Советскую Социалистическую Республику — наименование, сохранившееся до самого распада Советского Союза.

Примечательный лингвистический парадокс заключается в том, что прилагательные "белорусский", "белорусская" и существительное "белорус" в современной Беларуси по-прежнему пишутся через "о", словно произведены от слова "Белоруссия". Эта норма закреплена во всех словарях, изданных в республике, что создает ощутимый диссонанс между названием страны и образованными от него производными.

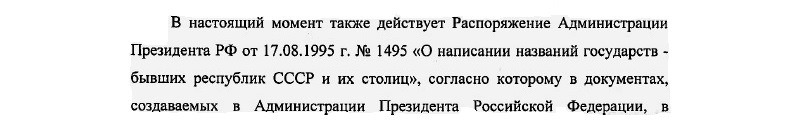

С точки зрения русской лингвистической традиции, форма "Белоруссия" полностью соответствует правилам русского языка, где для обозначения славянских территорий традиционно используется суффикс "-ия" (Россия, Болгария, Сербия и т.д.). Именно такую форму рекомендует к употреблению Институт русского языка Российской академии наук. Эта же форма зафиксирована в авторитетном "Словаре современных географических названий" под редакцией академика В.М. Котлякова (Екатеринбург, 2006).

Схожая ситуация наблюдается и с другими постсоветскими государствами. Так, Республика Молдова настаивает на использовании формы "Молдова" вместо традиционного русского названия "Молдавия". Кыргызская Республика продвигает форму "Кыргызстан" вместо привычного русскоязычному уху "Киргизия". Подобные лингвистические предпочтения отражают стремление новых независимых государств к языковому суверенитету и переосмыслению своей идентичности.

В этом контексте возникает закономерный вопрос о взаимности в вопросах наименования. Если Россия должна принять и использовать предпочтительные для соседних государств формы их названий, то логично было бы ожидать от них аналогичного уважения к исторически сложившемуся самоназванию России. И здесь мы возвращаемся к термину "Великая Россия" или "Великороссия", имеющему, как было показано выше, глубокие исторические корни и международное признание.

Языковой суверенитет и принцип взаимности: как найти баланс в топонимических спорах

Дискуссия о названиях стран выходит далеко за рамки чисто лингвистических споров и затрагивает фундаментальные вопросы национальной идентичности, исторической памяти и межгосударственных отношений. Проблема заключается в поиске баланса между уважением к языковому суверенитету каждой нации и сохранением устоявшихся лингвистических традиций, которые по-своему отражают многовековую историю взаимодействия народов.

Принцип взаимности представляется наиболее разумным подходом к решению этой проблемы. Если соседние государства просят Россию использовать их предпочтительные самоназвания — "Беларусь", "Молдова", "Кыргызстан" и другие, то было бы справедливо ожидать с их стороны аналогичного уважения к историческому самоназванию России — "Великороссия". Однако в реальности мы наблюдаем скорее одностороннее движение: от России ожидают принятия новых форм, в то время как наши соседи продолжают использовать привычные им версии российского названия.

Наглядным примером такой асимметрии может служить ситуация с белорусским языком, где Россия именуется "Расiйская Федэрацыя", а Москва — "Масква". Никто в России не выражает протестов против такого произношения и написания, признавая право белорусского языка на собственные фонетические и орфографические нормы. В то же время в России от традиционного названия "Белоруссия" ожидают отказа в пользу формы "Беларусь", что создает очевидный дисбаланс в лингвистических отношениях.

Важно отметить, что в международной практике не существует единого стандарта решения подобных проблем. В некоторых случаях международное сообщество признает и принимает новые самоназвания стран: например, Бирма стала Мьянмой, Цейлон — Шри-Ланкой, а Сиам — Таиландом. В других случаях традиционные экзонимы (внешние названия) сохраняются параллельно с эндонимами (самоназваниями): Германия остается Germany для англичан и Allemagne для французов, Финляндия — Finland для большинства иностранцев, хотя сами финны называют свою страну Suomi.

Эта разнообразная практика показывает, что не существует жестких правил, обязывающих одну языковую традицию подстраиваться под другую. Каждый язык имеет суверенное право на собственные топонимы, и это право должно уважаться всеми сторонами.

Однако в современном глобализированном мире возникает закономерный вопрос о необходимости унификации географических названий для международного общения. И здесь компромиссным решением может стать следующий подход: в официальных международных документах и дипломатической переписке использовать предпочтительные для каждой страны формы ее названия, в то время как в повседневном языковом употреблении сохранять традиционные названия, сложившиеся в каждом конкретном языке.

Для России это означало бы официальное признание и использование форм "Республика Беларусь", "Республика Молдова", "Кыргызская Республика" и т.д. в дипломатическом контексте при сохранении традиционных названий "Белоруссия", "Молдавия", "Киргизия" в обычном речевом обиходе, средствах массовой информации и образовательных материалах.

При таком подходе принцип взаимности требовал бы от наших соседей аналогичного различения официального и бытового употребления. В официальных документах они могли бы использовать традиционное русское самоназвание "Россия" (или даже историческое "Великая Россия"), в то время как в повседневной речи и СМИ сохраняли бы привычные формы наименования нашей страны, соответствующие нормам их национальных языков.

Топонимические споры, разгоревшиеся на постсоветском пространстве, отражают более глубокие процессы пересмотра исторического наследия и формирования новых национальных идентичностей. В этом контексте обращение к исторической традиции "Великой России" как древнему и авторитетному самоназванию нашей страны может стать не элементом конфронтации, а напротив, основой для конструктивного диалога о взаимном уважении языковых традиций и исторического наследия каждого народа.

Важно подчеркнуть, что речь не идет о навязывании соседям ультимативных требований или об искусственной реанимации исторических терминов с политическими целями. Скорее, это призыв к взаимному уважению и пониманию того, что каждый язык, каждая культурная традиция имеет право на собственную топонимическую систему, отражающую сложную историю межнациональных отношений и культурных влияний.

В конечном счете, возможно, наиболее разумным решением было бы признание многообразия форм наименования как объективной реальности многоязычного мира, где разные народы на протяжении столетий называли своих соседей так, как это было удобно и естественно для их языков. Такое признание могло бы снять излишнюю политизацию лингвистических вопросов и способствовать более уважительному диалогу культур на постсоветском пространстве.

Ивсё же, всё же! Нет в нынешнем РУССКОМ языке никакого названия этого нищего лимитрофа "беларусь", а есть и будет БЕЛОРУССИЯ! До тех пор, пока не будут отменены решения госорганов России и Белоруссии о топонимик (топономастике) названия этой территории!

Оценили 18 человек

32 кармы