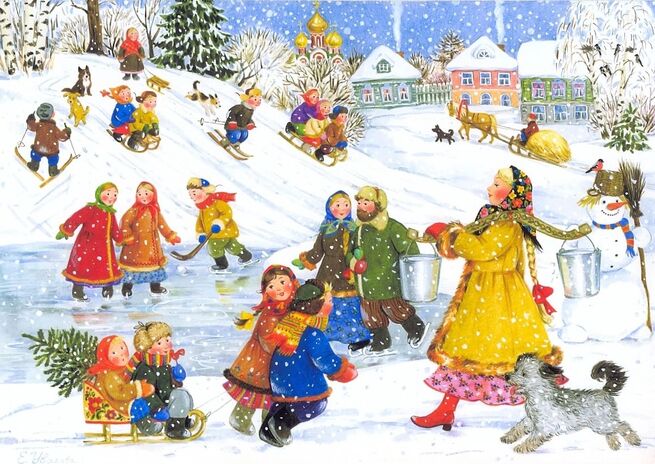

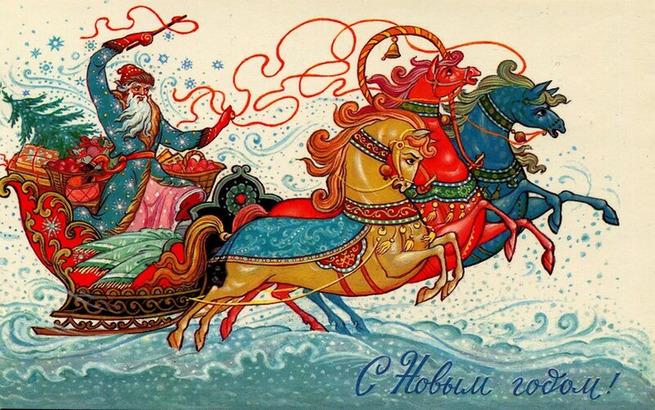

Собаки определенной породы, например хаски, маламут, самоед, используются людьми как тяговая сила на снегу или льду, для буксировки лодок, для перевозки грузов и людей на нартах. В честь этих животных, верно служащих человеку, и был установлен сегодняшний праздник.

История использования собак в качестве транспортных животных восходит к тому времени, когда собака появилась возле человека. Первоначально первобытные охотники подпрягали собак себе в помощь в санки или волокуши, на которых при перекочевках перевозился нехитрый скарб и добыча племени. Такое использование охотничьих лаек сохранилось до сих пор в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дальнейшее развитие ездового собаководства связано с развитием рыболовного промысла. Добыча рыбы во время хода на нерест обеспечивала не только потребности людей, но и давала корм собакам, которые могли использоваться, как транспортные животные.

Развитие ездового собаководства связано с развитием меновой торговли. Появились купцы, а значит – появилась необходимость в транспортировке товаров, иногда на очень большие расстояния. Одно из первых подробных описаний путешествий на собачьих упряжках оставил Ибн Батутта, арабский географ 14 века.

Побывав в Казани, он оставил описание путешествий, совершаемых купцами в "страну мрака": "Путешествие туда совершается не иначе как на маленьких повозках, которые везут большие собаки, ибо в этой пустыне (везде) лед, на котором не держатся ни ноги человеческие, ни копыта скотины; у собак же когти, и ноги их держатся на льду. Проникают туда только богатые купцы, у которых у иного по сто повозок или около того, нагруженных его съестным, напитками и дровами, так как там нет ни дерева, ни камня, ни мазанки. Путеводитель в этой земле – собака, которая побывала в ней уже много раз; цена ее доходит до 1000 динаров или около того. Повозка прикрепляется к ее шее, вместе с ней прикрепляются (еще) три собаки. Это авангард, за которым следуют прочие собаки с повозками. Такую собаку хозяин ее не бьет, не ругает. Когда подается корм, то он кормит собак раньше людей, в противном же случае собака злится, убегает и оставляет хозяина своего на погибель."

Интересно, что Ибн Батутта отметил хотя и в несколько баснословной форме сложность взаимоотношений между человеком и ездовой собакой. Эти специфические взаимоотношения товарищей, "друзей по риску", как сказал французский полярный исследователь Поль Эмиль Виктор, отмечали впоследствии все, кому приходилось путешествовать на собачьих упряжках.

К середине 19 века общепринятой стала восточно-сибирская цуговая упряжка, при которой 10-12 собак запрягаются парами вдоль длинного ремня-"потяга". Первоначально этот тип упряжки возник на северо-востоке Сибири, по берегам рек Яны, Индигирки (Собачьей реки, как она называлась в "отписках" казаков 17 века) и Колымы.

Жители этих районов занимались промыслом пушнины и добычей "рыбьего зуба" (мамонтовых бивней и моржовых клыков). Для промысла им приходилось путешествовать на сотни километров по арктическому побережью и на Новосибирские острова, приходилось перевозить большие грузы. Именно здесь, в условиях сурового отбора, появилась лучшая порода ездовых собак – северо-восточная ездовая собака, к сожалению, сейчас практически исчезнувшая.

Незадолго до своей смерти Петр Великий наметил проект грандиозного географического предприятия – Великой Северной Экспедиции. Помимо решения известной проблемы "Определить сошлась ли Азия с Америкой" перед этой экспедицией стояли задачи картирования северного побережья Российской Империи. Первоначально планировалось, что картирование побережья будет проводиться отрядами моряков, действующих на судах из устьев великих сибирских рек. Но работы продвигались очень тяжело.

Тут и возникла идея использовать опыт северных сибирских народов и казаков-землепроходцев, совершавших свои путешествия на собачьих упряжках. Пришлось офицерам молодого русского флота осваивать науку езды на собаках. И дело пошло: были нанесены на карту контуры полуострова Таймыр, а в мае 1742 года упряжка штурмана Челюскина вышла на северную оконечность Евразии – мыс, носящий теперь его имя.

С тех пор собачьи упряжки стали широко применяться нашими соотечественниками в географических экспедициях. Крашенинников путешествовал на собаках по Камчатке, Сарычев – по Чукотке, Геденштром описывал Новосибирские острова. В начале 19 века на крайний Северо-восток России отправилась экспедиция лейтенантов Анжу и Врангеля. Фердинанду Врангелю довелось нанести на карту последний участок северного побережья Сибири, окончательно закрыть мифический перешеек между Азией и Америкой, существование которого допускал знаменитый капитан Кук, и другие географические авторитеты. В своей книге "Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1821,1822,1823 и 1824 гг. …" Врангель опубликовал специальную статью – руководство по использованию собачьих упряжек в полярных путешествиях.

Врангель не забывал о достоинствах сибирских ездовых собак и впоследствии. Будучи в 1830-1835 гг. Главным Правителем Русской Америки, он много сделал для освоения севера Аляски, при нем в заливе Нортон был основан северный форпост русских поселенцев – Михайловский редут. Для нужд Российско-Американской кампании туда с Камчатки были присланы "собачники" и завезены ездовые собаки. Кстати, о состоянии ездового собаководства у аборигенов Аляски написал другой русский путешественник – лейтенант Лаврентий Загоскин.

За 70 лет существования Русской Америки коренные жители переняли у русских колонистов способ езды на собаках – восточно-сибирскую цуговую упряжку, а сибирские ездовые собаки приняли участие в формировании американских пород ездовых собак. Всемирно известная сейчас порода – "аляскинский маламут" – названа в честь эскимосского племени маламутов.

Впоследствии, уже будучи директором Российско-Американской компании в Петербурге, одним из основателей Русского географического общества, Врангель предложил первый проект достижения Северного полюса экспедицией на собачьих упряжках. Книга Врангеля увидела свет в 1839 году и сразу была переведена на европейские языки.

На рубеже 19 и 20 веков началась "гонка к полюсам" – многочисленные экспедиции из различных стран боролись за приоритет достижения полюсов Земли. В этих экспедициях принимали участие многие десятки, а то и сотни ездовых собак. Многие исследователи старались закупать собак у нас в России. В 1893-1896 гг. состоялся знаменитый дрейф нансеновского "Фрама". Когда стало ясно, что "Фрам" дрейфует гораздо южнее полюса, Нансен решил покинуть корабль и двигаться к полюсу на собачьих упряжках. У Нансена было 30 собак, принятых на борт "Фрама" в урочище Хабарово на Севере России.

Нансен разработал жестокую тактику полярных путешествий на собаках. На каждую собаку на санях приходится определенный груз. После того как этот груз израсходован, собака становится не нужна и идет в пищу людям и другим собакам. В полярных экспедициях и раньше случалось всякое. Попав в тяжелое положение, полярные путешественники и раньше ели своих собак. Но до Нансена никто не планировал это специально. На рубеже 19 и 20 веков такая жестокость была признана целесообразной и оправданной великими целями.

Сейчас такие методы полярных путешествий уже в прошлом. Сейчас каждая погибшая в экспедиции или на гонках ездовая собака – это скандал и позор для организаторов.

В 1909 году американцы Кук и Пири объявили что они, независимо друг от друга, достигли Северного полюса. Оба использовали собачьи упряжки. Их борьба за приоритет достижения полюса вылилась в грандиозный скандал. Сейчас существуют большие сомнения в том, что они побывали на полюсе, но общепризнано то, что они дошли до приполюсного района.

Амундсен, готовившийся к экспедиции на Северный полюс, узнав о его покорении, резко меняет свои планы и отправляется в Антарктиду. В это же время туда уже направилась английская экспедиция Роберта Скотта. У Скотта на вооружении "механические сани", маньжурские лошади, ездовые собаки, но главная ставка – на людей, перетаскивающих груз на санях. У Амундсена – собачьи упряжки и лыжи.

Результат известен: Амундсен со своими спутниками совершает путешествие, достигает Южного полюса и возвращается с триумфом. В экспедиции Скотта механический транспорт быстро выходит из строя, лошади гибнут, не выдержав суровых условий Антарктиды, собаки работают отлично, но перепланировать экспедицию уже поздно. Сани с грузом тянут пешие партии полярников. В 200 км от полюса Скотт и четыре его спутника прощаются со вспомогательной партией, уходящей назад к побережью. Живыми их больше их никто не видел.

Весной следующего года тела Скотта и двоих его спутников находят в палатке в 240 километрах от зимовочной базы и всего в 18 – от промежуточного склада с продовольствием и топливом. Они побывали на Южном полюсе, но только вторыми. Общепризнано, что главным фактором успеха норвежцев и трагедии англичан был выбор транспорта.

После Первой Мировой войны в полярных областях начинается эпоха моторов. В Арктике и Антарктике начинают работать дирижабли, авиация, аэросани, гусеничные трактора и вездеходы. Исследовательские задачи, на выполнение которых путешественники с собачьими упряжками тратили недели и месяцы, с помощью самолетов стали решаться за часы. Но еще долгое время из-за малой надежности технических средств собачьи упряжки были незаменимы.

Пожалуй, последней экспедицией, полностью опиравшейся на собачьи упряжки, была экспедиция Ушакова-Урванцева на Северную Землю в 1930-1932 гг. Эта экспедиция завершила эпоху Великих географических открытий в Арктике. Четыре человека и 50 ездовых псов высадились с корабля на крохотный островок в Карском море и за два года пройдя в общей сложности около 7000 км нанесли на карту последний крупный арктический архипелаг, Северную Землю. В своей книге "По нехоженой земле" Ушаков говорит много добрых слов о собаках экспедиции.

Благодарность четвероногим друзьям запечатлена на географических картах: в архипелаге Норденшельда острова Гугут, Корсар, Грозный названы в честь собак экспедиции Эдуарда Толля, гора Верти на Новой Земле, полуостров Псов и мыс Дика на Таймыре.

Эпоха путешествий на собачьих упряжках как будто осталась в прошлом, но последнее время мы вновь слышим о ездовых собаках. Но это уже новая история.

Оценили 15 человек

35 кармы