Численность россиян, перенесших инсульт, превышает 1 миллион человек. 30% из них – лица, не достигшие пенсионного возраста. Лишь 25% пациентов возвращаются к труду. Мужская смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в нашей стране превышает таковую в странах Северной Европы в 2 раза, в Северной Америке – в 8 раз. Подобное положение вещей – мощный удар по экономике и здоровью нации. Приведём статистические данные, касающиеся опасного заболевания, занимающего второе место в мире среди причин смертности и первое – среди причин первичного выхода на инвалидность.

Общая статистика по заболеванию

В 2015 году были обнародованы данные международного проекта по изучению глобального бремени заболеваний Global Burden Diseases (GBD). Согласно ему ежегодно в мире регистрируется 10,3 миллиона случаев инсульта, из них 6,5 миллионов заканчиваются летальным исходом. В 11,9% случаев (II место) причиной смерти человека становится острое нарушение мозгового кровообращения.

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель службы «СТОП-Инсульт» Широков Е. А. проанализировал данные крупных международных исследований (STONE, Syst-Eur, NICS) и пришёл к выводу, что в структуре сердечно-сосудистых патологий инсульты в наши дни преобладают над инфарктами миокарда по частоте приблизительно на 30%.

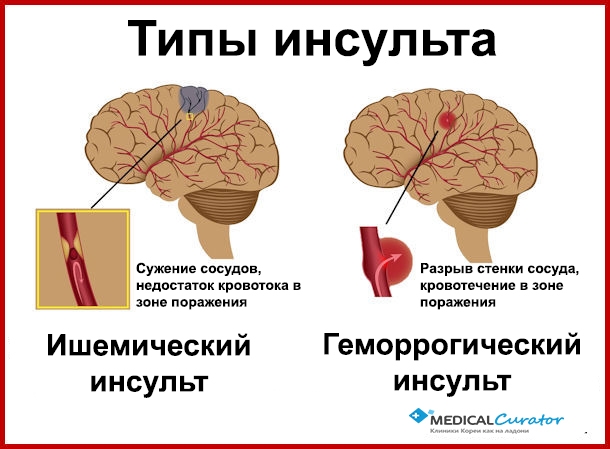

Академик РАН Гусев Е. И. сообщает, что ишемические инсульты (гибель ткани мозга из-за кислородного голодания) преобладают над геморрагическими (кровоизлияние в мозг вследствие разрыва сосуда). Их доля составляет 80%. Причём эта тенденция характерна для большинства стран мира (по сведениям Donnelly R., Gardner I., Morris A. D. и других), в том числе и России.

По данным НИИ неврологии РАМН медикаментозная терапия геморрагического инсульта менее эффективна, чем хирургическая. Удаление гематом мозга посредством точного введения электродов или микропипеток в любую точку мыслительного органа (стереотаксическая операция) даёт летальность 21,1%, назначение же средств, нормализующих питание тканей головного мозга и улучшающих обменные процессы в нём (пирацетам, эмоксипин и прочих) – 49,1%.

Всё большую значимость приобретает проблема повторного инсульта, поскольку последний увеличивает вероятность летального исхода. Согласно данным Gubitz G. и Sandercock P., вероятность повторения острого нарушения мозгового кровообращения наиболее высока в течение первого года после ишемического инсульта и составляет в среднем 10%. Каждый последующий год риск возрастает на 5-8%. В первый месяц после транзиторной ишемической атаки развитие инсульта возможно в 8% случаев (Lees K. R., Bath P., Naylor A.).

Международные исследования показывают, что повторные инсульты чаще, чем первичные, развиваются у пациентов, страдающих артериальной гипертензией и наличии гипертонических церебральных кризов и транзиторных ишемических атак (временное острое нарушение мозгового кровообращения).

Член Украинской ассоциации по борьбе с инсультом Лебединец В. В. сообщает, что около 30% пациентов умирает непосредственно от подоболочечного кровоизлияния (это частный случай геморрагического инсульта), ещё столько же – в последующие три месяца в результате рецидива.

Специалистами Оксфордского университета установлено, что частота смертельных исходов от острого нарушения мозгового кровообращения среди всех лиц с диагнозом инсульт (летальность) в течение первой недели составляет 12%, первого месяца – 19%, первого года – 31%.

По данным доктора медицинских наук, профессора, академика РАМТН, FIMM International Academy of Manual Therapy Епифанова В. А., а также по информации заседания круглого стола «Мозговой инсульт» (журнал «Здравоохранение», 2012 г., №3), 40-45% больных, перенесших инсульт, умирают в течение года, у каждого пятого в последующие годы развивается повторный инсульт. Самая высокая смертность наблюдается при обширных инсультах в сонных артериальных сосудах – до 60% в первый год после трагедии.

Финансовые убытки РФ, связанные с расходами на лечение пациентов с инсультами, их реабилитацией, а также потерями в производственной сфере, составляют, по сведениям академика РАН, профессора, д. м. н. Суслиной З. А., 16,5-22 миллиарда долларов в год. Для сравнения: в США эти показатели равны 7,5-11,2 миллиардам долларов в год. Некоторые специалисты (Стаховская Л. В., Ключихина О. А, Богатырёва М. Д., Коваленко В. В.) называют такие цифры: общий объём только прямых расходов нашего государства на лечение больных с инсультом, включая стационарное лечение, реабилитацию и вторичную профилактику, составляет 57, 2 миллиарда рублей в год (из расчёта 450 тысяч случаев в год). Лечение одного пациента с острым нарушением мозгового кровообращения обходится России в 127 000 рублей в год.

По предварительным данным доктора психологических наук, профессора Шкловского В. М., уход за близкими людьми с острым нарушением мозгового кровообращения только в 6% случаев осуществляют пенсионеры, в остальных – работающие члены семьи. В 63% случаев родственники вынуждены оставить работу: 17% – на срок от 7 до 28 дней, 25% – от 1 месяца до полугода, 21% – полностью. 85% родственников, осуществляющих уход за больным, не могут воспользоваться очередным отпуском. Длительное и постоянное лечение требует не только временных, но и значительных материальных затрат, которые порой не по силам даже обеспеченным семьям. Не поддаются количественному измерению эмоциональные и физические страдания пациентов и их близких.

60% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, становятся инвалидами, способными себя обслуживать, 19-35% – полностью зависят от окружающих и лишь 15-20% возвращаются к трудовой деятельности.

Доктор медицины из отделения неврологии Королевского бесплатного госпиталя (Лондон) J. V. Bowler в 2004 году обнародовал следующие данные:

через месяц после развития инсульта лишь 55% больных способны самостоятельно передвигаться, через 2 месяца – 79%;

через полгода после развития инсульта у 7-11% пациентов сохраняются нарушения тазовых функций, 33% – не могут самостоятельно принимать пищу, 31% – не способны одеться без посторонней помощи, 49% – не в силах принять ванну, 19% – не могут сами пересесть с кровати на стул, 15% – утрачивают способность ходить, 15% – испытывают большие трудности в общении.

По данным доктора медицинских наук, доцента кафедры неврологии Университета Джона Хопкинса Rebecca F Gottesman, острое нарушение мозгового кровообращения является второй по распространённости причиной деменции (приобретённого слабоумия) и когнитивных расстройств. Последние, согласно наблюдениям учёного, чаще дают о себе знать при локализации инфаркта в вертебро-базилярном бассейне и проявляются в виде нарушения восприятия пространства и собственного тела, проблем с речью, снижения внимания, способности к обучению, расстройства оперативной памяти.

Специалист из Университетской больницы Гренобля (Франция) Assia Jaillard с коллегами установила, что через две недели после перенесённого инсульта когнитивные расстройства в той или иной степени наблюдаются у 91% больных.

Также инсульт является наиболее частым виновником эпилепсии у взрослых и часто лежит в основе депрессии.

Согласно экспертной оценке Всемирной организации здравоохранения, адекватная система медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения снижает летальность в первые месяцы до 20% и определяет их самостоятельность в повседневной жизни к третьему месяцу до 70%.

Авторитетный российский медик, возглавляющий Научный центр по изучению инсульта Минздрава России, Н. Верещагин сообщает о том, что 2/3 всех инсультов диагностируется у пациентов старше 60 лет и их в ряде случаев можно предотвратить. Учёный убеждён в необходимости создания системы управления факторами риска. Так, если систематически в течение 3 лет уделять внимание лечению повышенного артериального давления, заболеваемость инсультом снизится на 48-50%, инфарктом миокарда – на 18-19%.

По данным д. м. н., профессора Шнайдер Н. А., заболеваемость инсультом у детей первого месяца жизни такая же, как у взрослых 50-55 лет.

Некоторые зарубежные специалисты (S. Paolucci, G. Antonucci, M. G. Grasso, M. Bragoni и другие, Фонд Санта-Лучия, Италия) утверждают, что эффективность постинсультной реабилитации выше у представителей сильной половины человечества. Учёные объясняют сей факт большей мышечной силой мужчин и активностью, склонностью надеяться на себя, а не ждать помощи от окружающих. По наблюдениям итальянских исследователей, уровень положительных результатов реабилитации постепенно снижается с возрастом: от 64% у больных моложе 50 лет до 27% у пожилых.

Согласно данным Центра патологии речи и нейрореабилитации (г. Москва), основателем которого является вышеупомянутый профессор в. М. Шкловский, соотношение мужчин и женщин, прошедших лечение в специализированном реабилитационном отделении, составляет 4:1. В целом же по России эти пропорции равны 2:1.

Мировая статистика инсультов

По сведениям вышеупомянутого заседания круглого стола «Мозговой инсульт», ежегодно заболевание развивается у 5,5-6 миллионов человек в мире, из них 4,5 миллиона умирают – это население среднего по площади государства Европы.

По данным GBD (о нём мы также уже сообщали), в 2013 году численность лиц, перенесших инсульт, по всему миру составила 25,7 миллионов. Согласно сведениям ВОЗ, в 2014 году от острого нарушения мозгового кровообращения в мире умерли 6,7 миллионов человек, заболеваемость инсультами за период 2004-2014 гг. возросла с 1,5 до 5,1 случая на 1000 населения (Official periodical: World Health Organization: The leading causes of death). С 2004 года эта патология была объявлена глобальной эпидемией.

Доля больных с инсультом, получивших лечение в стационаре, по данным европейских регистров, составила в 80-е годы XX века:

в Швеции (г. Гётеборг) – 88%;

в Дании (г. Копенгаген) – 79%;

в Ирландии (г. Дублин) – 74%;

в Финляндии (г. Эспо) – 70%;

в Югославии (г. Загреб) – 83%;

в Израиле (г. Зерифин) – 75%.

В России того же периода госпитализировалось 37% больных (г. Ленинград).

В наши дни лечение в условиях стационара получают 93-96% европейцев, японцев и американцев с установленным инсультом, и лишь 79,81% россиян (информация за 2010 год Стаховской Л. В. с коллегами).

В ряде европейских регистров, например, датском, наблюдается зависимость заболеваемости инсультом от возраста и пола пациентов. Так, наиболее часто первичный инсульт диагностируется у мужчин 45-59 лет и женщин 80 лет и старше (Olsen T. S., Andersen Z. J., Andersen K. K., 2011 г.).

В некоторых странах зафиксирована тенденция к увеличению заболеваемости инсультом у детей. Американские учёные из Университета штата Огайо в 2011 году констатировали, что на 100 тысяч детей в возрасте 1-18 лет в год приходится 2-3 случая острого нарушения мозгового кровообращения. Согласно данным других специалистов из США (A. Go, 2012 г., H. Fullerton, 2003 г., L. Morgenstern, 2010 г.), заболеваемость ишемическим инсультом у детей до года составляет 7,8 случаев на 100 тысяч популяции, геморрагическим – 2,9 случаев. 40% всех детских инсультов развивается в возрасте до 1 года (F. Kirkham, A. Hogan, 2004 г.). Общая смертность от них в среднем составляет 12%, средний риск повторного инсульта – около 20% (E. Kramarow, H. Lentzner Rooks, 1999 г.).

По данным ВОЗ, смертность от детского инсульта в США составляет 0,6 случая в год на 100 тысяч населения в возрасте 1-15 лет. Что касается взрослых, то всё та же Всемирная организация здравоохранения утверждает, что за последние 10 лет заболеваемость инсультами возросла с 1,5 до 5,1 человек на 1000 населения.

Международная группа учёных из Новой Зеландии и США (V. L. Feigin, C. M. Lawes, D. A. Bennet, S. Barker) проанализировала 56 популяционных исследований, касающихся ранней ( от 21 дня до 1 месяца) летальности инсульта, опубликованных в период с 1970 по 2008 гг. Целью научной работы стало изучение динамики заболеваемости острой недостаточностью мозгового кровообращения в странах с разными уровнями доходов. Выводы были опубликованы в 2009 году в журнале The Lancet Neurology:

за последние 40 лет в странах с высоким уровнем доходов (по данным Всемирного банка) заболеваемость инсультами снизилась на 42%, а в странах с низким и средним уровнем доходов увеличилась более, чем на 100%;

в период с 2000 по 2008 гг. заболеваемость инсультами в экономически неразвитых странах впервые превысила таковую в развитых странах на 20%.

Учёные убеждены, что заболеваемость инсультом в странах с низким и средним уровнем доходов должна быть взята под правительственный контроль.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний и статистике сердечных заболеваний и инсульта за 2007 год, в США инсульт является основным виновником инвалидности и находится на 5 месте среди причин смертности. Ежегодно заболевание выявляется у 795 тысяч человек. При этом у 610 тысяч – первичный, у 185 тысяч – повторный (D. Mozaffarian, E. J. Benjamin, A. S. Go и другие, 2015 г.). 82-92% из всех диагностируемых острых нарушений мозгового кровообращения – ишемический инсульт. Риск смерти от инсульта у афроамериканцев в 1,49 раз выше, чем у их белокожих соотечественников (A. T. Schneider, B. Kissela, D. Woo, 2004 г.). Латиноамериканцы реже страдают острым нарушением мозгового кровообращения, чем белокожие и афроамериканцы, зато у них чаще происходят лакунарные инсульты (после них в глубинных отделах головного мозга образуются полости – лакуны) и инсульты в молодом возрасте.

В Великобритании ежегодно фиксируется около 150 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения в год, заболевание занимает третье место в списке причин смертности (B. K. MacDonald, O. C. Cockerell, S. D. Shorvon, 2000 г.). Самая низкая смертность после инсульта – во Франции, США и Швейцарии.

В наиболее неблагополучных странах смертность от инсульта в десятки раз выше, чем в странах с меньшим бременем инсульта. Так, в 2010 году смертность от инсульта в России составляла 180 человек на 100 тысяч населения, в Китае – 127 человек, а в США – 29 (V. L. Feigin, M. H. Forouzanfar и другие 2010 г.).

На Международной конференции, посвящённой проблемам инсультов (18-20.02.2009 г., г. Сан-Диего, США), были озвучены результаты масштабного исследования, в котором сравнивались уровни выживаемости от инсультов в 192 государствах из разных регионов мира. Оказалось, что чаще всего люди умирают от острого нарушения мозгового кровообращения в восточной Европе, северной Азии, центральной Африке и южном регионе Океании. На I месте по уровню смертности от инсультов из изученных стран находится Россия (251 случай на 100 тысяч населения), на II месте – Кыргызстан (237 на 100 тысяч). Почётное последнее место занимает республика Сейшельские Острова (24 на 100 тысяч). Одни из последних мест занимают такие страны, как:

Австралия – 184 место: 33 случая смерти от инсульта на 100 тысяч населения;

США – 186 место: 32 случая на 100 тысяч;

Канада – 189 место: 27 случаев на 100 тысяч;

Швейцария – 191 место: 26 случаев на 100 тысяч.

Примерно такие же закономерности прослеживались для показателя DALY (disability-adjusted life years) – годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности. Авторы исследования (S. C. Johnston, S. Mendis, C. D. Mathers) выявили чёткую закономерность между экономическим развитием страны и увеличением медицинской и социальной нагрузки, которую оказывают инсульты в этой стране. Связано это с тем, что страны с низким и средним уровнем доходов не могут себе позволить дорогостоящих и требующих масштабной реорганизации службы здравоохранения подходов к профилактике инсультов, а потому не в состоянии использовать многие из разработанных авторитетными международными организациями рекомендаций. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале The Lancet Neurology за 2009 год.

Специалист Белорусского государственного медицинского университета Ю. С. Карнацевич сообщает о том, что в последнее десятилетие заболеваемость и смертность от сосудистых поражений мозга значительно снижается в государствах Западной Европы, Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии – каждый год в среднем на 7%. В большинстве же стран восточной Европы, СНГ, напротив, отмечается рост заболеваемости инсультами до 13% ежегодно.

Оценили 2 человека

2 кармы