Духовенство воспринималось рабочими как составная часть господствующего класса, а его проповедь как религиозное обоснование существующего несправедливого эксплуататорского строя.

Л. Н. Толстой в романе «Воскресение», рассказывая о фабричном рабочем Маркеле Кондратьеве, отразил истинную правду той жизни:

«К религии он (Маркел) относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом освободившись от нее, он, как бы в возмездие за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлоблено смеяться над попами и над религиозными догматами.

Он был по привычкам аскет, довольствовался самым малым и, как всякий с детства приученный к работе, с развитыми мускулами человек, легко, много и ловко мог работать всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться.

Он теперь изучал первый том Маркса и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке».

Рабочий барак. Фото из открытого доступа

Я продолжаю тему предыдущей статьи «Ненависть крестьян к церкви на закате Российской империи, до революций 1917 года» ЗДЕСЬ

Здесь речь пойдёт о рабочих.

В синодальных отчётах за 1890-годы сплошь и рядом говорилось о полном безразличии рабочих к посещению церквей, исполнению церковных обрядов и соблюдению церковных праздников, отмечались «неустойчивость и колебания в религиозной вере» и недостаточное уважение к духовенству.

Один из уральских епископов писал, что рабочие из заводских селений «относятся к пастырским убеждениям вообще с полным равнодушием, выражая при этом… нежелание даже выслушивать их».

В отчете Екатеринославской епархии (Южный промышленный регион) за 1898 год читаем: «На фабриках, рудниках и заводах… замечается полный индифферентизм к религии церкви и ее установлениям… Они относятся также безразлично и к духовным пастырям своим». (Красный архив. 1936. №3.)

А как ещё могли относиться рабочие, раздавленные невыносимыми обстоятельствами жизни, тяжким трудом, скотским отношением, постоянной борьбой за выживание.

Экономическое положение рабочих

Положение рабочих на фабриках было очень тяжелым - рабочий день более 11,5 часов в сутки, копеечная заработная плата, которую хозяева постоянно старались за что-нибудь удержать, штрафы по любому поводу и без повода. После изнурительного трудового дня им негде было отдохнуть.

Большая часть рабочих селилась в подвалах, на чердаках, полуподвальных и угловых квартирах в непосредственной близости от промышленных предприятий.

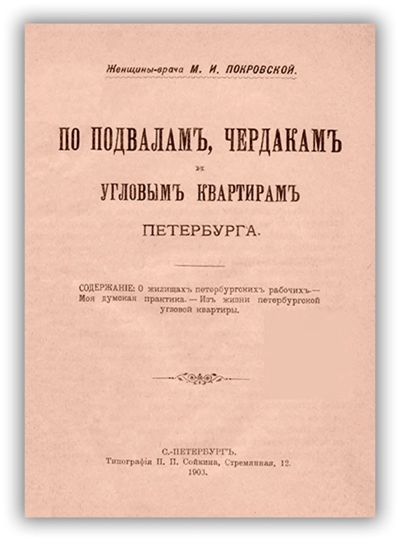

Быт питерских рабочих подробно представлен в книге врача Марии Ивановны Покровской: «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга», где она описывает посещение квартир и жилищные условия рабочих, вернее отсутствие этих условий.

Эта книга яркое свидетельство о «прекрасной и богатой» царской России начала XX века и том, в каком бесправном состоянии пребывали простые рабочие.

Книга Покровской. Фото из открытого доступа

Вот как описываются квартиры, занимаемые рабочими с Невской бумагопрядильни.

«Квартира помещается во втором этаже старого каменного двухэтажного дома, в котором находится до двадцати квартир. Она состоит из трех комнат и кухни. Ход через кухню. Вода доставляется из Невы в бочках, хранится в кухне, в ушате. Ушат содержится грязно. Простое отхожее место на лестнице. В квартире шесть окон. Свету достаточно. В комнатах есть форточки, в кухне нет. Две голландских печи и русская. Стены выкрашены клеевой краской и носят следы сырости. Плата за квартиру 24 р. 50 к. без дров.

В ней живет 29 человек: 24 мужч. и 5 женщин. В первой комнате живет 10 человек, спят на пяти кроватях, во второй и третьей по шести человек и по три кровати. В кухне семь человек и четыре кровати... Плата за кровать 3 р.

По замечанию санитарного врача, таких квартир в этом доме несколько и взята типичная».

При такой тяжёлой беспросветной жизни - попы, «гладкие и румяные», призывающие в своих проповедях не роптать и не «противиться властям и хозяевам», вызывали протест и отторжение.

Поэтому духовенство воспринималось рабочими, как составная часть господствующего класса, а его проповедь как религиозное обоснование существующего несправедливого эксплуататорского строя.

Сговор церкви и власти, «полицейский социализм»

Никогда в истории России церковь не была на стороне народа. Ещё одним доказательством тому служит сговор церкви и власти, который впоследствии и спровоцировал начало первой революции 1905 года.

Чтобы взять под контроль растущее рабочее движение, охранная полиция совместно с церковью создала сеть провокаторских рабочих организаций.

Возник, так называемый «полицейский (зубатовский) социализм», который должен был отвлечь рабочих от политической борьбы.

Справка

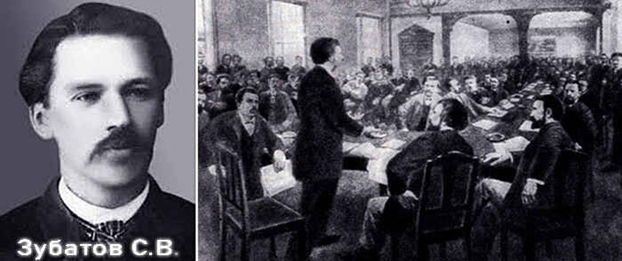

Инициатором этих мер был начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов. Первая легальная рабочая организация была создана в 1901 году в Москве, такие же общества в 1902–1903 годах возникли в Минске, Вильно, Одессе, Киеве, Харькове и других городах.

Сергей Васильевич Зубатов Фото из открытого доступа

Основные принципы, которые продвигал Зубатов:

- замена революционных видов действия эволюционными;

- поддержка самодержавия и пропаганда рабочим монархических идей;

- разделение революционного и профессионального движения;

- граница рабочей самодеятельности заканчивается там, где начинаются права власти.

19 февраля 1902 года состоялась манифестация рабочих перед памятником Александру II в Кремле, на которой собралось около 60 тысяч человек.

После панихиды у памятника Александру II напротив Чудова монастыря и возложения венка к подножию монумента рабочие молились за здравие царствующего Николая II и пели гимн «Боже, царя храни».

Перед началом церемонии возложения венков к памятнику Александра II в Кремле. 19.02.1902 Фото из открытого доступа

Однако правительство на это никак не отреагировало. Тогда члены зубатовских организаций приняли активное участие в прокатившихся по стране в 1902-1903 годах рабочих стачках.

После политической стачки в ряде городов Юга России (1903) Зубатов был отправлен в отставку, покровительствуемые им рабочие организации прекратили существование.

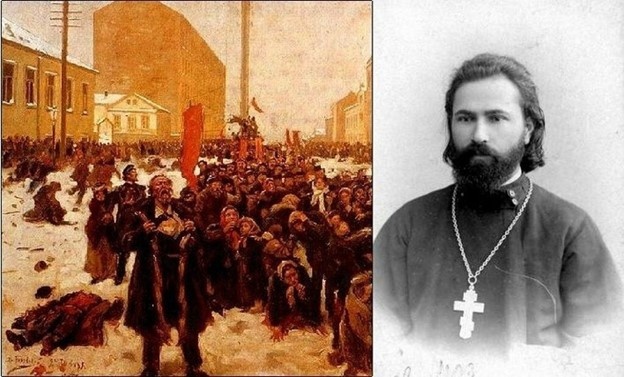

Однако в 1904 году под руководством священника Георги Гапона в рамках «полицейского социализма» была создана полицейско-религиозная организация «Петербургское собрание русских фабрично-заводских людей»

Какова была цель Гапона? Всё просто - сделать собственное имя в истории. Для этого нужны были деньги, которые можно было взять у власти, пообещав отвлечь рабочих от революционной борьбы и взять под контроль рабочее движение.

Как позже признавался сам Гапон: "Я с самого начала, с первой минуты водил их всех за нос. Иначе ничего нельзя было бы сделать!.. На этом был весь мой план построен!.."

Кровавое воскресенье 9 января 1905 года

Некоторые пытаются представить Гапона революционером, дескать он был за рабочих. Если бы это было так, то он бы не вывел 9 января 140 тысяч безоружных людей с иконами и хоругвями, среди которых были женщины и дети, против вооружённых солдат.

Причем Гапон заранее был предупрежден, что организованное им шествие к Зимнему дворцу будет расстреляно — он сам писал об этом Витте.

(Емелях Л. И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции. М., 1965.)

Кровавое воскресенье. Священник Гапон. Фото из открытого доступа

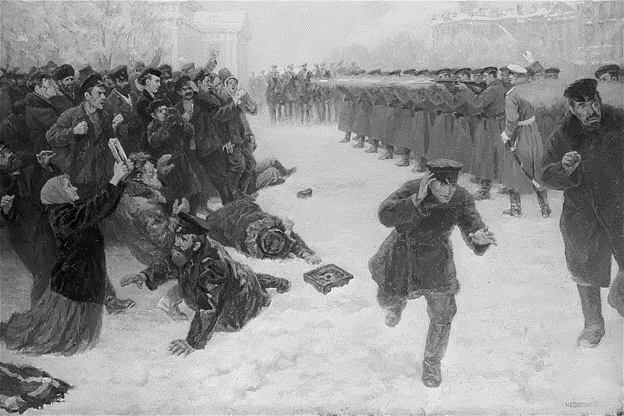

С Гапоном всё понятно, содеянное им можно списать на подлость этого человека. Но какова при этом была позиция Синода?

А православный Синод естественно встал на сторону власти, категорически осудив демонстрацию рабочих. Духовенство Петербурга выступало с проповедями и беседами, оправдывая действия солдат, расстрелявших безоружную толпу, которая шла к царю с прошением, и при этом утверждалось, что выдача из церквей крестов, икон и хоругвей происходила без согласия священников — все это делали якобы революционеры, переодевшиеся в священническое платье.

(Федотов Г. Л. Трагедия интеллигенции// О России и русской философской культуре. М., 1990.)

Этого рабочие уже не могли простить церкви

Кровавое воскресенье Фото из открытого доступа

И даже среди духовенства нашлось немало таких, которым было откровенно стыдно за эту антинародную позицию РПЦ.

Из воспоминаний митрополита Вениамина (Федченкова), бывшего в ту пору студентом духовной академии:

«Я, человек монархических настроений, не только не радовался этой победе правительства, но почувствовал в сердце своем рану: отец народа не мог не принять детей своих, чтобы ни случилось потом… А тут еще шли с иконам и хоругвями… Нет, нет, не так мне верилось, не так хотелось. И хотя я и после продолжал, конечно, быть лояльным царю и монархическому строю, но очарование царем упало. Говорят: кумир поверженный все же кумир. Нет, если он упал, то уже не кумир. Пала вера и в силу царя, и этого строя. Напрасно тогда генерал Трепов расклеивал по столице длинные афиши с приказами «Патронов не жалеть!». Это говорило о напуганности правительства, а еще больше — о разрыве его с народными массами, что несравненно страшнее».

(Севастьянов А. Двести лет из истории русской интеллигенции // Наука и жизнь. 1991. №3.)

Итогом событий 9 января стала не только Первая русская революция, когда русский народ попытался сбросить ярмо ненавистного самодержавия, но главное — окончательная переориентация сознания рабочих, для которых с тех пор попы и церковь более не существовали.

«церковь впала в паралич»

Такое отношение к церкви было не только в столицах России, но и повсеместно, судя по отчётам епископов

Так, в 1906 г. епископ Курский и Обоянский Питирим писал:

«…то недоверие, с каким весьма часто прихожане относятся к попыткам духовенства сблизиться с пасомыми, та неприязнь, граничащая с открытой враждой, какую нередко проявляют прихожане к духовенству, свидетельствуют о том, что духовенство начинает утрачивать былую любовь и авторитет среди прихожан, легко поддающихся в то же время влиянию всяких проходимцев, именующих себя «освободителями». Блаженные времена, когда никто из прихожан не считал себя вправе предпринять что-либо без совета и благословения своего пастыря, миновали, и духовенство оказалось в положении пастыря, который идет не впереди своих овец, а гоняется за ними сзади».

(Медик. Откровенное слово по поводу настроения умов современной интеллигенции // Миссионерское обозрение, 1902. №5).

«Как итог, церковь впала в «паралич» и потеряла последние остатки духовного авторитета».

Это строки из книги дворянина, историка эмигранта Мельгунова

«Как создавалась в России государственная церковь» (1905), где он описывает события, предшествующие Первой русской революции и, по сути, доказывает, что церковь была чем-то вроде министерства пропаганды, главной задачей которого являлось идейное обезоруживание масс, удержание их в повиновении классом эксплуататоров и угнетателей, интересам которого верно служило российское полицейское государство.

Уважаемые читатели!

Некоторые темы, которые я не могу освещать здесь, можно прочитать в Телеграм-канале «Сказы истории».

Белый террор. Куреинская трагедия 1919 года (по воспоминаниям начштаба Фёдорова) Здесь

Оценили 8 человек

13 кармы