Взаимоотношения между народом и чиновниками уходят далеко-далеко в прошлое, к тому моменту, когда люди стали жить более «развёрнуто», чем род и племя.

В ходе такого совместного существования потребовалось решать те или иные возникающие проблемы управления инфраструктурой общества с помощью уже не одного или группы старцев-старейшин, а с помощью специально на то уполномоченных людей: или избираемых или назначаемых.

Чиновник – это лицо, распоряжающееся от имени власти, в компетенцию которого входит реализация задач и предпочтений общества в целом. в соотвествующем правовом поле.

Формулировка же и определение этих самых задач и целей является прерогативой исключительно власти, в той или иной форме её присутствия в обществе в правовом поле..

Без чиновников в больших человеческих социально-экономических и политически-государственных популяциях – обойтись никак невозможно.

Важные люди!

Без иронии или уничижительного подтекста. Вопрос лишь в эффективности их работы, с точки зрения профессиональной подготовки и морально-этических качеств каждого чиновника. Но это уже тема отдельного разговора…

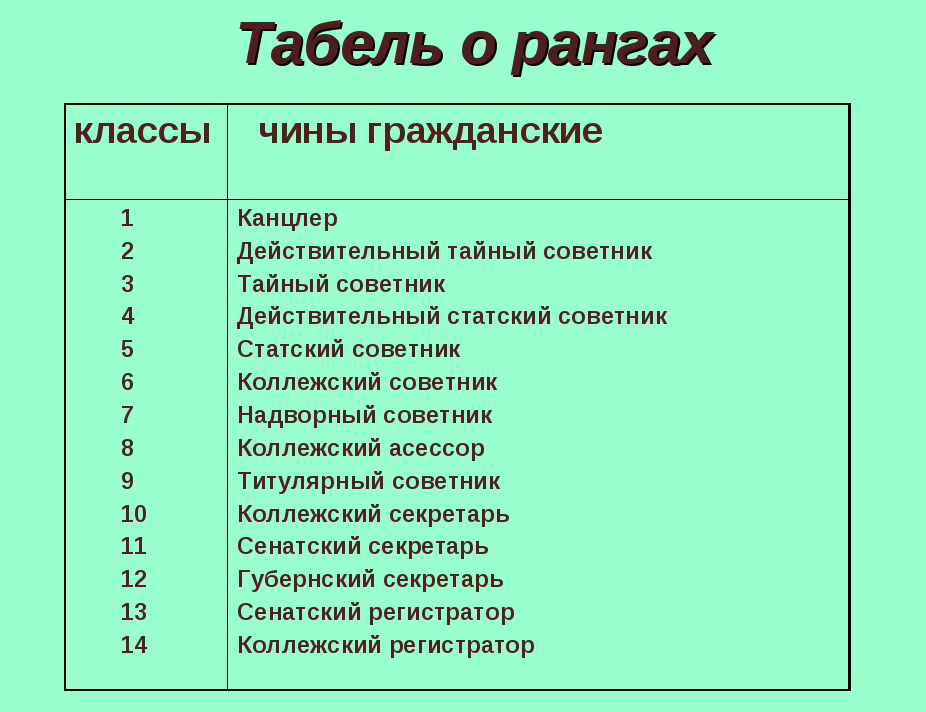

Русский абсолютный самодержец Пётр Первый в начале 18 века решил упорядочить деятельность лиц, которые служат ему, то есть власти, и 24 января 1722 года утвердил так называемый Табель о рангах, где каждому служащему власти от именно государства и получающего от государства материальное содержание за своё служение присваивался тот или иной чин в этом самом Табеле. Отсюда – и чиновники. От коллежского регистратора до канцлера.

Здесь, вроде бы как, в целом всё воспринимается без особого напряжения – все эти чины, так или иначе, знакомы. Возможно, немного стёрлось из памяти, кто и чем из этих чинов занимался непосредственно в присутственном месте, но само звучание чинов не слишком уж неожиданно: в массе своей регистраторы, советники, да секретари: регистрируют, советуют, перекладывают бумаги на столе…

А как же «чиновное» дело было до Петра Первого на Руси?

Какие были должности? Как они именовались? Что входило в круг обязанностей?

Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Русские князья, как великие, так и удельные имели свой придворный «штат сотрудников», которые имели общее название – «дворовые люди». От слова двор = семья «начальника» и приближённые к ней люди в разной степени приближённости.

Имелись и свои чины, звучащие для нас не всегда понятно по предназначению исполнения «властных функций».

Например: окольничие, стольники, волостели или гридники…

В связи с нераздельностью понятий в то время, что является личным делом князя, а что государственным, всем этим и другим «чинам» приходилось исполнять не только придворные, но также разнообразные судебные, административные и военные обязанности.

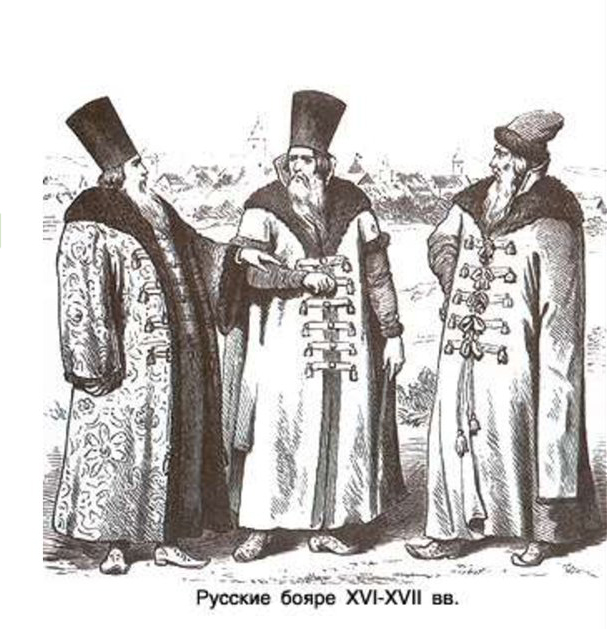

Так бояре, окольничие, думные дворяне составляли первый класс дворовых людей, а стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы – второй класс.

Соответственно и социальный статус их в русском обществе разного времени был разный, но всегда особый.

БОЯРИН. Изначально – это старший дружинник, советник князя в Древнерусском государстве IX-XII веках, жалованный большим земельным наделом и являвшим в этом смысле крупным феодалом-землевладельцем.

В XIV-XVII веках это также высший служебный чин в Русском государстве, а так же со временем лицо, пожалованное эти чином за особое усердие и доверие.

Звание боярина давало право участвовать в заседаниях Боярской думы. Причём существовала определённая градация, а именно: ближний или комнатный боярин был особым доверенным лицом царя(князя) и имел право доступа в царские покои.

А вот родственник царицы из боярского рода получал название свойственного боярина.

Бояре возглавляли отдельные отрасли управления. Будучи в бытовом отношении феодалами-помещиками, они являлись вассалами князя, обязанными служить в его войске, однако в рамках своих вотчин (по так называемому праву иммунитета) имели уже своих вассалов.

По мере формирования на Руси централизованного государства и, соответственно, с изменением имущественных взаимоотношений между абсолютным монархом и его вассалами в масштабах всего государства, происходило постепенное ограничение политических прав бояр и их имущественных прав в размерах и управлениях вотчинами.

Позже слово боярин трансформировалась уже в общие понятие «баре», «барин» в разных трактовках и вариантах восприятия сего персонажа в повседневной жизни.

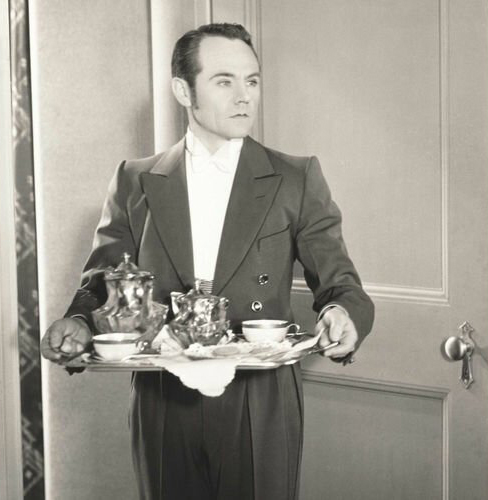

ДВОРЕЦКИЙ. В нашем современном восприятии это некий обслуживающий состоятельного аристократа, в помещичьем или буржуазном быту персонаж: старший слуга, ведающий столом и домашней прислугой. Как писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина»: «… Дворецкий, блестя круглым бритым лицом и крахмаленным бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово...».

В Российском государстве до 1917 года дворецким был старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и домашней прислугой в богатых, «барских» домах.

Однако во времена стародавние на Руси дворецкий представлял собой знать, а не прислугу.

Изначально дворецким на Руси был дворовый человек русских князей и московских царей. То есть ДВОРецкий – от слова ДВОР (где двор – княжеский).

По мере развития и стабилизации управленческого аппарата дворецкий к XVII веку становится начальником приказа Большого дворца, в ведении которого находились хозяйственные дворы и на должность сию назначался исключительно боярин. Должность была очень значимая.

Так с 1473 по 1646 годы в Москве был всегда только один дворецкий.

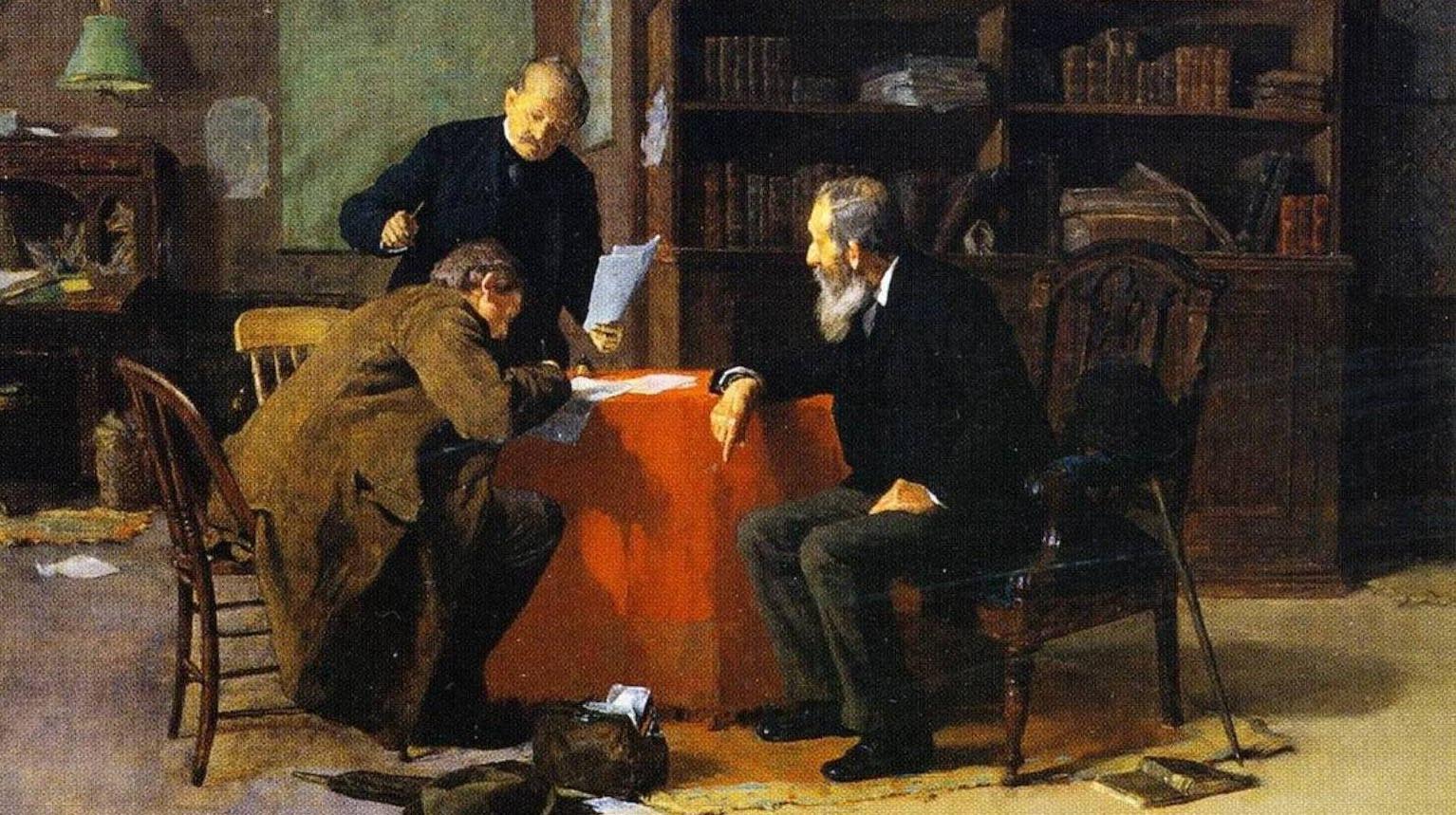

Боярин дворецкий

С 1646 года это звание имели уже 12 бояр. Постепенно эта должность боярина-дворецкого превратилась в почётный титул, так как приказом Большого дворца продолжал руководить только один человек.

К боярину дворецкому относилось и почётное звание – дворчество с путём. которое жаловалось во второй половине XVII столетия и сопровождалось денежными доходами с определённой местности. Например, таким званием был пожалован 8 мая 1654 года боярин В.В.Бутурлин.

Дворецкому предшествовал дворский в должности управляющего княжеским поместьем до начала XVI века. Он ведал сбором налогов и надзирал за исполнением судебных приговоров.

С «упразднением» Императором Пётром Первым боярщины на Руси и введением Табеля о рангах на нет сошли должность и титул боярина-дворецкого, трансформировавшись в прислугу в «богатом доме».

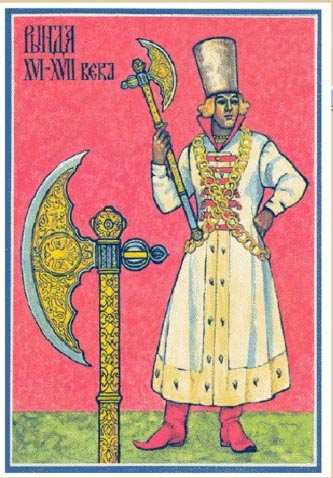

Возможно, многие в русской литературе сталкивались с такими словами-понятиями, как рында, стряпчий или чашник (чашничий) в контексте людей из числа имеющих отношение к исполнению властных полномочий в свите князя, царя и в целом по назначению.

Читаем у классиков.

А.К.Толстой, «Царь Борис», 1870: «Рынды входят и становятся у престола; потом бояре; потом стряпчие с царской стряпней; потом ближние бояре; потом сам царь Борис, в полном облачении, с державой и скипетром. За ним царевич Федор. Борис всходит на подножие престола…»

А.С.Пушкин, «Дубровский», 1833: «Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип, пропали неизвестно куда…».

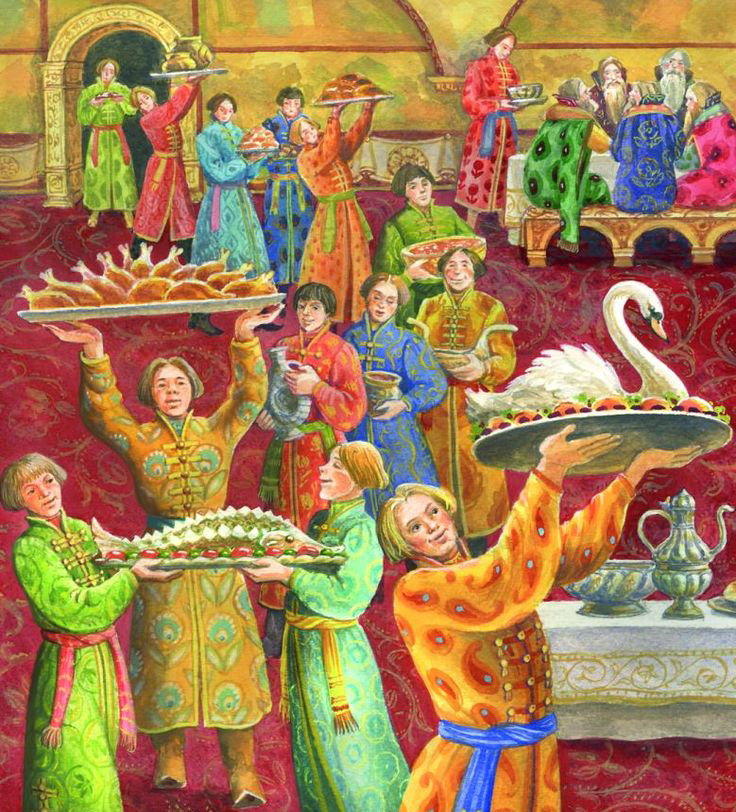

И.И.Лажечников, «Басурманин», 1838: «По числу многоемной суды, поставленной в эффектном беспорядке, по изобильному окроплению стола, по отуманенным взорам и красным носам гостей можно было видеть, что Вакх не дремал и чашники служили ему усердно…».

Так, например, рында, скорее всего, у большинства будет ассоциироваться c корабельным колоколом. Хотя, если быть совершенно точными, то «рында» это удары в колокол, которые на корабле «отбивались», в частности, и в полдень.

То есть удары в колокол, собственно «рында», стали равноценно восприниматься с восприятием самого колокола, как «рынды».

Дело в том, что при формировании российского флота под руководством царя Петра Первого, в нашем молодом флоте применялось множество английских и голландских морских выражений, со временем «обрусевших».

Так фраза на английском языке: «Ring the bell!» – «Звонить в колокол!», связанная со службой на боевом английском корабле, звучала на «русское ухо» как «Ринг зе бей!», позднее ставшая уже по-русски произноситься как «Рынду бей!».

Однако вернёмся с моря на берег в Русь стародавнюю, к нашим княжеским рындам. Которые к корабельным колоколам не имеют никакого отношения.

Наш РЫНДА – это старинное почётное звание царского оруженосца и телохранителя. Насколько это было ответственно, думаю, уточнять не надо. Причём рынды в должности телохранителей в окружении царя московского были молодые люди из самых знатных родов.

Рында не был чином, и должность телохранителя отдельного жалование не приносила. Это было особое почётное служение царю и трону «…не жалея живота своего…».

СТРЯПЧИЙ. Скорее всего, эта «должность» для многих современников будет ассоциироваться с кулинарией: что-то там русская красавица стряпают из еды вкусненького.

Но во времена стародавние на Руси стряпчий был дворцовым чином, известным аж с XIII века. Сначала при князе, потом при царе.

И слово стряпчий образовывалось не от кухни с едой, а от более широкого понятии «стряпать», то есть делать, работать и, в основном делать не обеды или закуски.

С начала века XVIII и до начала XX века стряпчий – это поверенный в делах, то есть – АДВОКАТ, а также чиновник ведомства прокурора, в чью прямую обязанность входило наблюдать за правильным ходом уголовного или гражданского судебного дела. Так в памяти и всплывает сакраментальное: «Состряпать дело…».

ЧАШНИК. Нет, это не продавец из магазина «Посуда» или бармен в стриптиз-шоу.

В стародавние времена чашник (чашничий) – это должностное лицо, причём, высшей…! княжеской администрации Московской Руси с XIV века. В функции этого лица входило руководить особым княжеским учреждением, в управлении и в ведении которого находились питейные дела, а так же… пчеловодство!

Но к XVI-XVII векам данные административные функции чашника перешли к так называемому Сытенному двору. У чашника осталась только функция направлять течение царского пира со стороны «перемены блюд».

Вспомним слова великого русского философа Ивана Ильина: «Быть русским – значит не только говорить по-русски. Но значит – воспринимать Россию сердцем, видеть её драгоценную самобытность и неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар Божий, данный русским людям, и в тоже время – указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательств других народов и требовать для этого дара — свободы и самостоятельности на земле. Быть русским – значит верить в Россию, так как верили в неё все русские великие люди, все её гении и строители», – и согласимся с ними, если мы русские.

Алексей Ратников

Другие статьи:

Общественное питание на Руси. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/300...

Из нашей русской истории… Займище, погост, сельцо и другое. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/302...

Пасха – Праздник Праздников. Фундамент веры – воскрешение Христа из мёртвых. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/279...

Про уникального звонаря К. К. Сараджева. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/288...

Мат – входной билет в ад. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/294...

«Лошади». Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/297...

Таинство Крещения и его суть. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/293...

Царь колокол и ещё… Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/300...

Династия Строгановых. Служение России. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/301...

Оценили 3 человека

4 кармы