«На его месте должен был быть я!» – думали многие зрители, глядя, как Павел Верещагин морщился от одного вида черной икры.

Бедолага таможенник из «Белого солнца пустыни» Владимира Мотыля при недостатке нормальной пищи вынужден был подъедать – о, yжac! – дорогой деликатес.

Взять хоть наше время:

Данные приведены по официальным СМИ.

✔ черная икра в Астрахани по начальной ставке варьируется от 60 тыс. до 150 тыс. руб.;

✔ попадая в магазины, она дорожает по крайней мере на 20–25%;

✔ непосредственно высшая категория (от откормленных осетров 15-летнего возраста) оценивается минимум в 60 тыс. руб. за 1 кг, или 7 тыс. руб. за маленькую баночку в 100 гр;

Цена не совсем соразмерна объему. Тут действует обычный рыночный принцип: чем меньше тара, тем больше стоимость за 1 гр.

Плюс, разумеется, цены значительно дифференцируются в зависимости от качества, района и многих других особенностей.

о нелегальных вариантах и вообще умолчим…

Так откуда у Верещагина была икра большими тазиками?

От контрабандистов.

А каким таким образом эти люди ему сей элитный продукт отдавали? Столь неожиданный, но логичный вопрос влечет как минимум еще три неловких вопроса.

Или, как сказал герой в комедии Гайдая, «меня терзают смутные подозрения»…

✔ Не была ли дорогущая икра взяткой?

✔ Даже если она взяткой не была – отчего ж попала на стол работника таможни, а не в государственные закрома?

✔ Если вглядеться, в доме Верещагина можно заметить много признаков роскоши, особенно по сравнению с бедными жителями тех голодных лет: павлины, осетры… Откуда?

Итак, пробежимся по фактам из жизни Верещагина, которые современным зрителям кажутся признаками богатства и, мягко говоря, удивляют, наталкивая на мысль: а таким ли уж честным был таможенник?

1. «Во дворе павлинов видел?»

Одна из любимых многими зрителями цитат кино Мотыля – слова Федора Сухова о павлинах. Причем большинство обожают произносить ее именно с бесподобными интонациями актера Анатолия Кузнецова. А намекают при этом на мещанский образ жизни человека, этакого кулачка, который растерял идеалы своей молодости и пристроился на тепленькое место.

В этом сюжете павлины иллюстрируют известный социолого-исторический факт: ценности общества меняются от эпохи к эпохе. То, что в одном месте в одно время считается «излишествами нехорошими», в другом месте в другое время признаётся нормой.

Так вот. Павлины, может быть, для жителя Европы и были чудом.

Не даром немецкий барон из мультика СССР Анатолия Солина и Натана Лернера «Приключения Мюнхгаузена» чуть ли не на коленях умолял: «Спой, птичка!.. Спой, рыбка!..»

На Востоке же их воспринимали так, как воспринимают гусей и уток жители средней полосы России: привычно и обыденно.

При этом павлины были не взяткой и не конфискатом с таможни, а предметом обмена на мундир – Верещагин сам о том мимоходом упоминал в сюжете.

И сделка сия состоялась не ради статусности, но в целях добычи пропитания – когда таможня рухнула вместе с прежним строем и воинский китель как ее атрибут уже оказался не нужен…

То же самое можно сказать об осетрах, плававших в бассейне во дворе Верещагина:

✔ они были с таможни;

✔ они не считались роскошью – в Каспийском море обитают осетры русские и персидские, а также белуги и севрюги, шипы и стерляди;

✔ в доме Верещагина рыбы появились не ради красоты, но опять-таки для еды, оттого и плавали в большой чаше – чтоб не испортились. Ведь холодильников-то не было.

2. «Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?..»

Казалось бы, жилище Верещагина выглядело практично прочным, надежно глинобитным. Подпоручик, который хотел что-то для своих нужд истребовать, но наткнулся на сурового таможенника, перелетел через забор, словно враг, неудачно пытавшийся осадить крепость (дескать, «гранаты у него не той системы»).

Однако ж вспомните, как Сухов в разговоре с Петрухой упомянул «белый домик – бывшую царскую таможню». Это и было пристанище Верещагина: не дом, не особняк, не резиденция и не поместье, а именно домик.

Он достался Верещагину по закону от государства – как царскому чиновнику. Однако самому Павлу Артемьевичу жилье не принадлежало, будучи не более чем казенным помещением, которое предоставлялось тем, кто нес службу.

3. «Нет, ребята, пулемета я вам не дам»

Ну, икорка, рыбка – ладно. Однако откуда столь серьезное оружие-то?

И этому было объяснение.

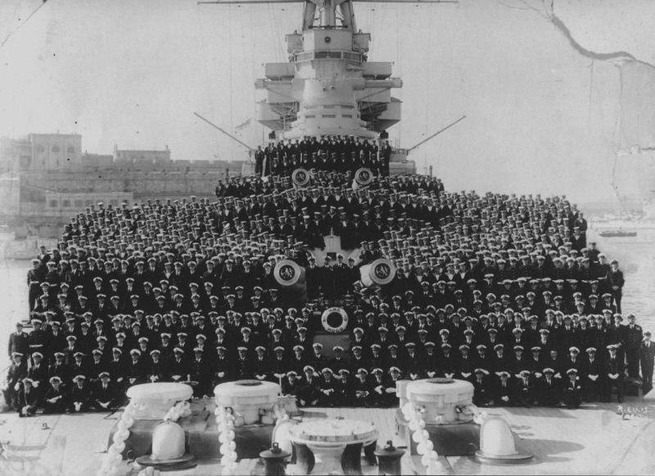

Верещагин до революции работал не просто таможенником, а начальником таможенного поста. Скорее всего, Павел Артемьевич был военнослужащим из Отдельного корпуса пограничной стражи.

Данное формирование создали не как рядовое, но как имеющее специальное назначение в Вооруженных силах Российской империи – для охраны границ государства.

Границы действительно были близко. И как же тут обойтись без средств защиты? Случись чего (а на границе многое случается…) – не павлинами же было врагов закидывать.

Работой Верещагина на долгие годы стала не канцелярщина с бухгалтерией (хотя этим тоже приходилось заниматься, но уже второстепенно), а боевая защита рубежей. Без преувеличения. На его пути наверняка встречалось немало преступников, которых он ловил.

Кстати, подведомственность такой корпус имел двойную: в годы войны находился под юрисдикцией имперской армии, в мирное же время подчинялся имперскому Министерству финансов. Отсюда и столь неплохой боевой арсенал.

Между прочим, на снимках, висевших по стенам жилища Верещагина, можно разглядеть моменты его боевого прошлого. Так, на портрете этого бравого усача в молодости, еще при ярко-черной шевелюре, четко заметны два георгиевских креста.

В фильме Мотыля не уточнено, за что именно Павел Артемьевич их получил. Исторически ближе ему были Русско-японская война 1904–1905 гг. и Первая мировая 1914–1918 гг.

Как бы то ни было, дослужил он до штабс-ротмистра и уж наверняка пулеметом пользоваться умел отлично. Кстати, прототип Верещагина не только стрелял сам, но и жену с детьми обучил тому же.

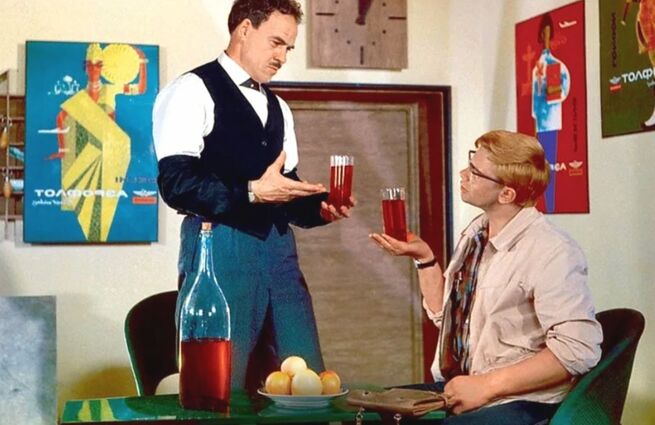

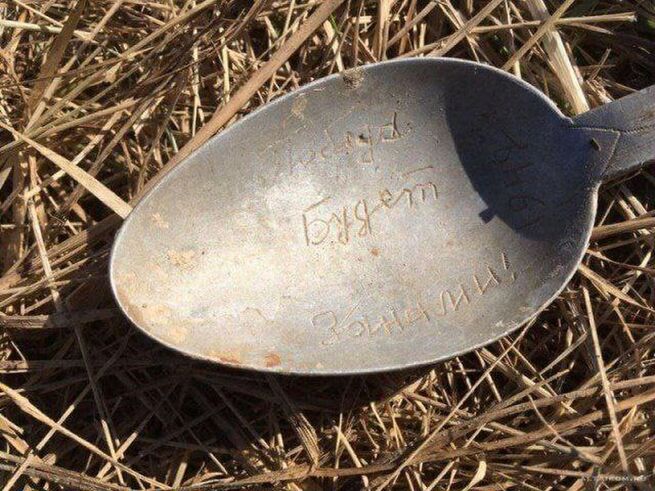

4. «Опять ты мне эту икру поставила!.. Хоть бы хлеба достала»

И собственно момент «не могу я ее каждый день, проклятую, есть».

Все мы прекрасно помним еще одну советскую комедию, в которой черная икра, так сказать, снижалась в статусе. Равно как и красная. Им противопоставлялась «икра заморская – баклажанная», о которой житель русского Средневековья говорил с придыханием.

Разумеется, речь – о еще одной комедии СССР Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

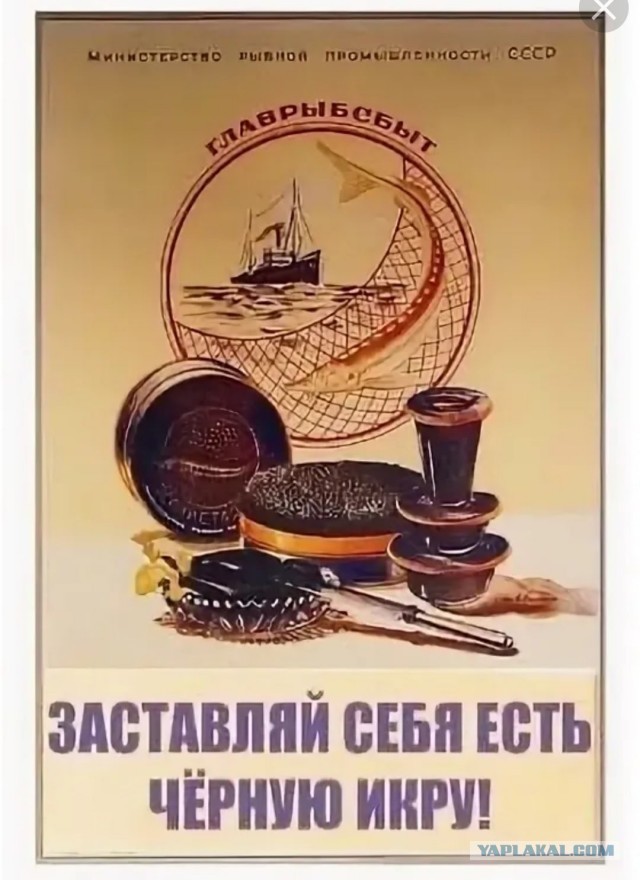

Дело в том, что раньше черная икра стоила на порядок дешевле. Как уже сказано, на Каспии как раз и водятся осетры. Поэтому здесь раритетом их икра не была.

А вот хлеб, о котором тосковал Павел Артемьевич, как ни парадоксально, был дороже икры. Ведь под знойным палящим солнцем в сухих песках пшеница, рожь и др. не приживаются. Хлеб сюда привозили из других районов, из-за чего цена его значительно возрастала.

Ну, а в годы, которые нам показали в истерне Мотыля, с хлебом и пуще того были проблемы: Гражданская война, разруха – какая там, как бы сказали сегодня, логистика?

Кстати, любопытно, что в фильме актер, блестяще воплотившийся в нашего таможенника, не кривил душой. Павел Луспекаев успел отыграть множество дублей, в каждом из которых его кино-супруга кормила с ложки икрой. И для каждого дубля ему надо было хоть немного, но отведать деликатеса.

Снимали долго, к тому же в жару – на самом деле на побережье Каспия. Икра и так успела актеру надоесть, а тут еще духота… Между прочим, СМИ писали, что после долгих съемок икра банально испортилась. В объеме двух больших чашек.

Так что на лице Верещагина запечатлелись самые искренние чувства Луспекаева… Вот так вот. А вы говорите – мол, «на его месте должен был быть я!». Ну, или не вы, а герой опять-таки комедии Гайдая ))

Да и арбузы, которыми Верещагин закусывал икру, были в тех местах дешевыми. И скорее всего, они с женой выращивали их сами.

Что до уничтожения санкционки – то всё просто.

Это только сегодня икру, как и остальной конфискат, сразу уничтожили бы. А в то время еще не догадались просто так брать и выкидывать хорошую, годную еду. Вот пиратов на столбах вешали для острастки – то да, и то это было в давние времена, задолго до просвещенной эпохи…

Однако и отдавать контрабандный товар куда-то тоже не решались. Или просто было недосуг – время-то какое шло, попробуй угляди за всем…

Вот и оставалась икра на таможне, которой заведовал Верещагин. А голодать, глядя, как рядом портится продукт, согласитесь, было бы, мягко говоря, не очень умно.

5. «Мне за Державу обидно»

Итак, образ роскошествующего таможенника испарился и вырисовался облик бедноватого человека, живущего самым настоящим средневековым натуральным хозяйством.

Всё, что он имел, он получил собственным трудом. И ничего свыше того, ни шагу против закона и совести.

Поэтому Верещагин не кривил душой, когда говорил, что не берет мзду и радеет за Родину. Он был действительно человеком чести. Просто оценивать его жизнь надо с позиций места и времени самого Верещагина, а не с нашей современной «колокольни».

По материалам Ⓒ Сплетен.нет

®oots: Для Верещагина это ... как опуститься до уровня бомжа. Такой вопрос может задать только тот, кто никогда не знал, что черная икра была ... бросовым товаром (мусором).

До середины 70-х, в СССР, черная икра стоила 4 р за килограмм. И Советский плакат, не шутка.

Оценили 15 человек

17 кармы