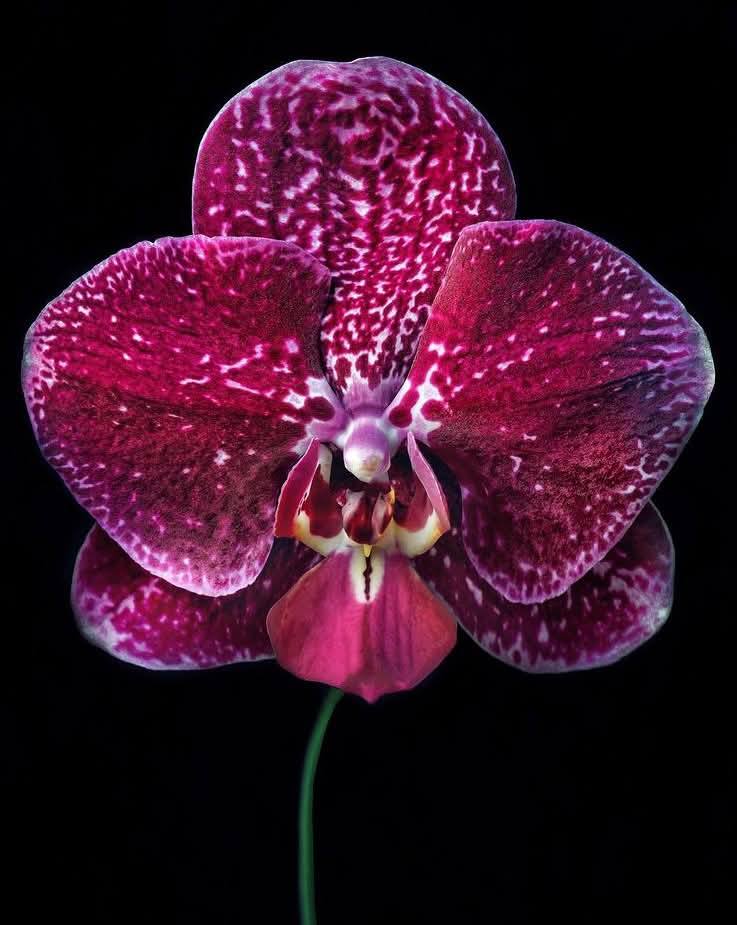

Как настоящий художник, раскрывает характер своих моделей. Вернее, это можно допустить, если включить фантазию:)

С научной точки зрения, характера у цветов, конечно, нет, но любители капризных орхидей, надменных роз или скромных фиалок с этим не согласятся. А их – превеликое множество! Поэтому книга Питера Томпкинса «Тайная жизнь растений», изданная в начале 1970-х, стала бестселлером, а вместе с ней в народ пошли знания о том, что прекрасные герои повествования предпочитают рок-музыке классическую и т.п. На самом деле, не существует особой реакции растений на музыку любых стилей. Но это еще не значит, что они ничего не слышат вовсе. Представители флоры могут воспринимать акустические волны и реагировать на них — например, корни молодой кукурузы растут в направлении источника колебаний частотой 200−300 Гц (примерно от соль малой октавы до ре первой). Почему, пока неизвестно.

У растений существуют механорецепторы. В отличие от ушей, они не локализованы, а распределены по организму на клеточном уровне, как наши осязательные рецепторы, — потому и понять их роль удалось совсем недавно.

Возможно, по характеру колебаний растения даже различают насекомых: разные виды тли или гусениц вызывают совершенно разную реакцию со стороны растения. Например, некоторые цветы при атаке выделяют сладкий нектар, привлекающий хищных насекомых, таких как осы — злейшие враги тлей.

Общаться представители флоры тоже умеют, преимущественно – друг с другом. Корневые системы высших растений образуют тесные симбиотические ассоциации с мицелиями почвенных грибов. Они постоянно обмениваются органикой и минеральными солями. Но поток веществ — видимо, не единственный, который движется по этой сети. Растения, чья микориза изолирована от соседей, медленнее развиваются и хуже переносят испытания. Эту систему ботаники сравнивают с социальной сетью и нередко называют Wood Wide Web — «Вселесная паутина».

И, если растения способны «мыслить», то именно корнями. На их растущих кончиках находится особая группа клеток, для которой характерна поляризация мембраны. Заряды внутри и снаружи их колеблются, подобно потенциалам на мембранах нейронов. Разумеется, производительности настоящего мозга такой крошечной группе никогда не добиться, но даже у небольшого травянистого растения корневая система может включать миллионы таких развивающихся кончиков. В сумме они дают уже вполне внушительное количество «нейронов».

Это открытие до такой степени поразило итальянского биолога Стефано Манкузо (Stefano Mancuso), что он с группой единомышленников занялся разработкой «растительноподобных» роботов, которые, например, могут заниматься терраформированием Марса. Ученый пошел еще дальше и пропагандирует идею по предоставлению растениям прав для защиты их достоинства аналогично животным. Как бы в будущем вегетарианцам не пришлось довольствоваться синтезированной пищей:)

Но для того, чтобы любоваться растениями, не обязательно быть в курсе их интеллектуального потенциала. Куда важнее осознавать эстетическое совершенство земной флоры и, глядя на цветы, стремиться к усовершенствованию собственному. Что и демонстрирует Debi Shapiro своим личным профессиональным примером:)

Оценил 1 человек

1 кармы