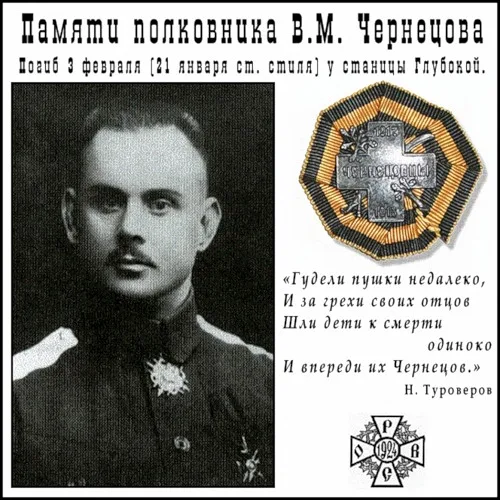

Гудели пушки недалёко

И за грехи своих отцов

Шли дети к смерти одиноко,

И впереди их Чернецов.

(Николай Туроверов)

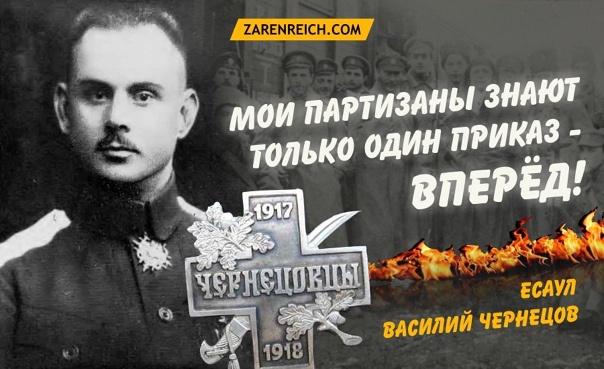

23 января 1918 г. был убит одиз из ярких деятелей начального этапа Гражданской войны – полковник Василий Михайлович Чернецов.

Герой нашего повествования прожил короткую жизнь – всего 27 лет. Ярким метеором пронеслась эта жизнь (даже не вся жизнь, а её последние три месяца) в начавшейся сумятице Гражданской войны. Имя Чернецова стало символом, а сам он – легендой.

Но это было потом…

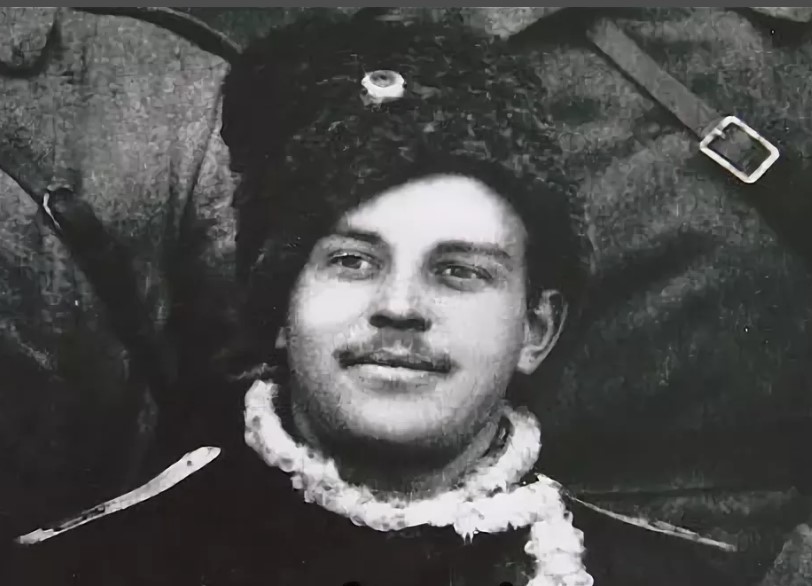

Василий Михайлович Чернецов родился 3 апреля (по старому стилю – 22 марта) 1890 г. в станице Калитвенской Области Войска Донского. Происходил Василий Михайлович из казаков, его отец был ветеринарным фельдшером.

Среднее образование Чернецов получил в реальном училище станицы Каменская, но затем юный Василий решает связать свою жизнь с армией и поступает в Новочеркасское казачье юнкерское училище (из известных выпускников этого училища назовём режиссёра Ханжонкова и оружейника Токарева; впрочем, они учились раньше Чернецова), который и заканчивает в 1909 г.

После окончания училища Чернецов становится офицером 26-го Донского казачьего полка. Вместе с ним молодой сотник в 1914 г. отправился на Северо-Западный фронт Второй Отечественной войны.

На этой войне Чернецов проявил себя как смелый, инициативный, находчивый, талантливый разведчик. Только за пять месяцев 1914 г. он получил как минимум два ордена – Святой Анны 3-й степени с мечами и Святого Станислава 2-й степени с мечами. Дата получения ещё двух орденов (Святой Анны 4-й степени и Святого Владимира с мечами и бантом) точно не известна.

В 1915 г. Чернецов возглавил сводную партизанскую сотню 4-й Донской казачьей дивизии. В 1916 г. молодой сотник получил два чина, практически друг за другом – подъесаула и,затем, есаула. В том же году Чернецов получил Георгиевское оружие за то, что со своими партизанами уничтожил немецкую роту у деревни Гривнек.

Но храбрость Чернецова приносила ему не только чины и ордена. За годы Великой войны он был трижды ранен. После третьего ранения (предположительно, в конце 1916 г.) Чернецов был назначен командиром особой 39-й сотни в Макеевском районе и комендантом Макеевских рудников, в Области Войска Донского. На фронт горячего офицера, как мы видим, решили пока не отправлять, а оставить долечиваться в родном краю.

Но вскоре и в его родной край пришла Смута

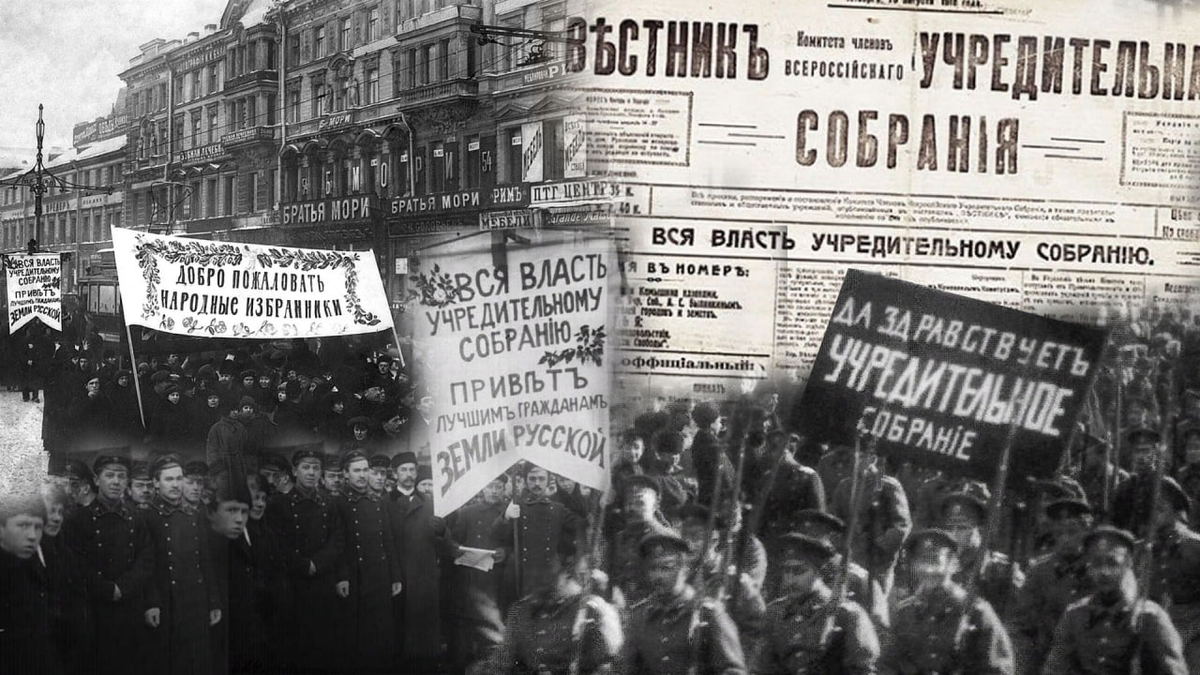

Отметим, что сползание страны в Гражданскую войну в 1917 г. происходило постепенно. Люди всегда надеются на лучшее, надеются, что «пронесёт», что «нас это не коснётся»и вообще: «моя хата с краю!». После свержение Государя-Мученика, надеялись на скорое учредительное собрание, на котором будут решены все насущные вопросы и проблемы, потом стали надеяться на «войну до победы», надеялись на Керенского и надеялись на Корнилова, надеялись на союзников и вновь надеялись на Учредительное Собрание.

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате — плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию!»

Старушка убивается — плачет,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят,

А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,

Кой-как переметнулась через сугроб.

— Ох, Матушка-Заступница!

— Ох, большевики загонят в гроб!

(Александр Блок)

В конечном итоге власть взяло большевистское крыло Российской социал-демократической рабочей партии. О непризнании захвата власти большевиками объявил Сенат (высший юридический орган власти в государстве), не признали узурпаторов посольства и консульства России за рубежом, не признали большевиков и местные власти, в частности в казачьих областях.

Борьба против большевиков шла не за временное правительство, а против анархии. Слова «анархия» и «большевизм» в то время воспринимались как синонимы. Поэтому сопротивление большевикам в конце 1917 г. еще не было реакцией на их политику. Большевики еще никак не проявили себя. Это была реакция на насильственный захват власти, сопряженный с разгулом анархии. Соответственно и тактика первого сопротивления была пассивной – не пускать самозванцев в свой город, область, край.

Поэтому Гражданская война в конце 1917 г. – начале 1918 г. – это война небольших групп. С одной стороны – зарождающееся Белое движение, которое видит в большевиках «антигосударственные элементы», «политических авантюристов», а то и прямо «германских шпионов», с другой – отряды красной гвардии, которые видят в своих противниках «контру», которую нужно побыстрее «прихлопнуть» – и тогда заживём. А основная масса населения по-прежнему надеется, что «всё образуется», «ну не может же это долго продолжаться», да и вообще большевики обещали собрать Учредительное Собрание, вот там всё и решим.

Всеобщая неопределённость – вот главный фактор начала Гражданской войны

Родное Чернецову Донское казачье войско, в лице своего атамана Каледина объявило, что считает захват власти большевиками «преступным и совершенно недопустимым».

Большевики начали формировать карательные экспедиции против Дона. Поначалу казачество относились к этому без особого страха. В Донском Войске было под ружьем 62 полка, 72 отдельные сотни, артиллерийские батареи. С такой силой область казалась не по зубам никому.

Но они были на фронте. Впрочем, вскоре после начала переговоров большевиков с немцами воинские части начали возвращаться в область. Казаки возвращались организовано, в полном порядке со своими офицерами (все призывались из одних станиц, из одних округов), с артиллерий (она была своя, донская, казачья) Но едва ступали на родную землю, весь порядок кончался…

Казаки устали от всех военно-политических дел и очень плохо относились к тем, кто звал их куда-то за что-то воевать. Даже за свой родной Дон. Опасность большевизма казаками тогда не осознавалась. Казалось, пусть «там», в Москве, Петрограде делают что хотят, а мы – казаки – будем устраивать жизнь у себя на Дону, и никто никому мешать не будет. Атаман Каледин понимал: «Весь вопрос в казачьей психологии. Опомнятся – хорошо. Нет – казачья песня спета».

По сути, область войска Донского разделилась на три лагеря. «Фронтовики» – казаки примерно от 20 до 40 лет, уставшие от войны, от политики и желавшие просто мирно жить в своих хатах. Их было много, но они, в силу своего настроя были пассивны. «Старики» – старшее поколение, подчинявшееся атаману Каледину, пытавшееся урезонивать фронтовиков, но мало что могущее в практическом отношении из-за своего возраста. И, наконец, «молодёжь». У молодёжи были и силы, и желание защитить родной Дон. Но не было опыта, да и было молодёжи не так уж много. Молодёжь в станицах была распылена, непосредственно под рукой у Каледина были только кадры Новочеркасска, Ростова-на-Дону и ближайших станиц: молодые офицеры, юнкера, кадеты, гимназисты, реалисты, семинаристы…

Молодёжь формировала небольшие партизанские отряды, которые (наряду с начавшейся формироваться Добровольческой армией Алексеева и Корнилова) и стали заслоном от красногвардейских формирований.

Одним из руководителей такого отряда стал есаул Чернецов

30 ноября (13 декабря) 1917 г. отряд вышел из Новочеркасска и началась чернецовская эпопея. Отряд беспрерывно перебрасывался с одного угрожаемого участка на другой. Разбили вооружённые формирования из донецких шахтёров – срочно на юг – бить красных матросов, разбили их – на север, из Воронежской губернии наступают красногвардейцы. Несмотря на такую сложнейшую обстановку – отряд побеждал. Обращал в бегство многократно превосходящие вражеские силы и даже получил прозвище «карета скорой помощи», как раз за то, что всегда был на наиболее сложных участках фронта.

«Много раз – вспоминает политик и журналист Н. Н. Львов – приходилось мне видеть на маленькой станции Новочеркасска, как эти партизаны-подростки, тут же на платформе разобрав винтовки и патроны, садились в теплушки. Под крики “ура” поезд отходил и скрывался вдали.

От них слышал я рассказ, как они врывались на занятые большевиками железнодорожные станции и прямо из вагонов бросались в штыки на захваченных врасплох красных, как Чернецов один с нагайкой в руке появлялся среди скопищ шахтеров и наводил страх на бушующую толпу. Отваге его не было пределов».

Более того, отряд рос! Из Новочеркасска вышло 140 человек, но вскоре их стало более 200 – три сотни и один офицерский взвод. Но как Вы, уважаемый читатель, понимаете, не всех юношей родители с радостью соглашались отпустить на войну, «и сколько слез, просьб и угроз приходилось преодолевать партизанам в своих семьях, прежде чем выйти на влекущий их путь подвига под окнами родного дома!» – писал есаул и поэт Николай Туроверов.

Но, конечно, одни добровольцы приходили, а другие уходили…Вспоминает генерал-лейтенант Иван Балабин: «…большевики наступали и с севера, и с запада. Задерживали их только партизаны – кадеты, гимназисты, юнкера, совсем дети, под командой Чернецова и Семилетова. Каждый день можно было видеть в соборе целый ряд гробов этих детей, погибших за Россию и родной Дон. Каждый день можно было слышать в городе похоронные марши оркестра, сопровождавшего похоронную процессию». И немало таких воспоминаний осталось в памяти участников начала Гражданской на Дону: «В тёмную зимнюю ночь, когда мороз расписывал по всем окнам особенно красивые рождественские узоры, в палате «Общества Донских Врачей», умирал юнкер Калькевич…

Капитан Шаколи сидел всю ночь у его изголовья, закрывая руками лицо…

В коридоре, против дверей палаты, бледная от бессонных ночей, глухо рыдала сестра Вера Михайловна – дочь генерала Алексеева». Это из воспоминаний юнкера В. Ларионова.

А в это время Ростов-на-Дону жил мирной жизнью. По вечерам огнями горели рестораны, гремела музыка, нарядные господа и дамы прогуливались по Большой Садовой – центральной улице города. Тот тут то там мелькали офицерские мундиры (только в одном Ростове-на-Дону было более 16.000 офицеров!).

А в нескольких километрах от Ростова в степи замерзают юноши 14-16 лет. Потому что… потому что так надо. Были ли «чернецовцы» монархистами, республиканцами, были ли они сторонники Единой-Неделимой России или Донскими Областниками – мы не знаем. Они вступили на свою Via Dolorosaпо очень простой причине: не мы напали, на нас напали, мы хотим жить так, как считаем нужным, как жили наши деды и прадеды, и не сегодняшним дезертирам и вчерашним каторжникам указывать нам как жить. Участник чернецовского отряда, артиллерист Георгий Лобачёв так вспоминал, за что боролись партизаны-чернецовцы: «защищая правду, закон и справедливость<…>за Дон свободный, за Веру православную, за всех покорных порядку верных казаков, за Русский весь народ, Россию тоже защищали». «…я не ошибусь, наметив в юных соратниках Чернецова три общих черты: абсолютное отсутствие политики, великая жажда подвига и очень развитое сознание, что они, еще вчера сидевшие на школьной скамье, сегодня встали на защиту своих внезапно ставших беспомощными старших братьев, отцов и учителей» – такую характеристику юным чернецовцам давал Николай Туроверов.

Продолжение следует

использовались материалы https://rusnasledie.info/krest...

Оценили 0 человек

0 кармы