Пятничный лонгрид (с эпиграфом из сатиры Ивана Кошкина).

Чингисхан не умер потому, что не мог умереть – ему из Сун привезли даосского мудреца, который выплавил пилюлю бессмертия. Потрясатель Вселенной имел с мудрецом долгую и продолжительную беседу, а потом съел его печень и тоже стал бессмертным. Передав свой трон Угэдэй-каану, Чингисхан отправился странствовать по миру и достиг 70-го уровня, обрел просветление и под именем Токугава Иэясу объединил Японию. Позже, затосковав, он вернулся в Монголию, и вел жизнь простого табунщика. В 1939 г. его нашел Г.К. Жуков и победил в единоборстве. За это Чингисхан преподал Жукову науку вождения войск и одержания побед. Под именем Мао Цзэ-дуна Чингисхан в очередной раз дал проспаться Китаю, а потом, приняв облик Дэн Сяо-пина, устроил китайское экономическое чудо. Чем занят бодрый старик сейчас – неизвестно. (Иван Кошкин "Избранное")

Хакан умер – да здравствует хакан всея Руси!

Почти 800 лет назад умер Потрясатель Вселенной – Чингисхан, хакан Великого Улуса монголов (Yeke Mongol ulus, так официально именовалась эта держава на большой государственной печати ханов Монгольской империи; причем оттиск печати Гуюка, 3-го каана империи, до сих пор хранится в Ватикане, на его письме папе Иннокентию IV от ноября 1246 г. ). Точная дата этой смерти разнится в источниках. Великий историк, астроном-математик и по совместительству великий визирь монгольских ильханов Ирана Рашид ад-Дин Хамадани, который имел доступ в архивы Монгольской империи, так сообщает о смерти Чингисхана: «В пятнадцатый день среднего месяца осени года свиньи, соответствующего месяцу рамазану 624 г.х., он покинул этот тленный мир», что соответствует 26 августа 1227 г. Однако арабский историк Ибн ал-Фувати, старший современник Рашид ад-Дина, много лет прослуживший при разных библиотеках иранского ильханата, дает более осторожную дату смерти Чингисхана, с точностью до месяца, а именно – рамазан 624 г.х. Официальная история монгольский династии в Китае «Юань ши» датирует эту смерть 25 августа 1227 г. Как бы там ни было, но август 1227 г. можно взять за точку отсчета при оценке значения для судеб Евразии созданного Чингисханом монгольского государства.

До мировой Монгольской империи были конечно и другие кочевые империи, прокатившиеся по Евразии – гунны, авары, Тюркский каганат и сельджуки. Однако при общем типологическом сходстве с ними, Монгольская империи резко выделяется как количественными параметрами, так и своим значением для последующей истории евразийского континента. И России это касается в полной мере. Более того, сложился даже миф о якобы «Московии – наследнице Золотой Орды», весьма популярный как на Западе, так и среди «продвинутой» отечественной публики, не обремененной историческими знаниями, зато охотно читающей/смотрящей фольк-хисторические опусы.

В обоснование идеи, что Русское централизованное государство является историческим преемником Монгольской империи, точнее ее западного улуса – Золотой Орды, обычно указывают на следующие обстоятельства:

– Москва была частью этой империи;

– Москва заимствовала административные, политические, торгово-финансовые, военные и дипломатические учреждения и термины;

– Московское представление о монархии совпадало с образом степных хаканов.

Некоторые идут даже дальше, утверждая, что царь Иван Грозный был потомком Чингисхана и тем самым – прямым его продолжателем не только политически, но и даже генетически. Особо стараются в этом польские и украинские национально-озабоченные – у них даже нет и тени сомнения, что «Московия – это Западная Монголия», а «русские цари – это потомки Чингисхана». Но если отбросить эти политически окрашенные крайности наших западных соседей, веками стремящихся быть более европейцами, чем сами европейцы, то следует признать, что в наукообразном виде данные стереотипы распространены даже среди западных медиевистов. Впрочем, эти утверждения в свете реальных исторических фактов оказываются несостоятельными – нижеприведенные сведения показывают это со всей очевидностью.

Шок – как это было

После 1206 г., когда Чингисхану удалось консолидировать в единый улус под своим началом «всех живущих за войлочными стенами», т.е. тюрко-монгольские кочевые племена степей Центральной Азии (общая их численность нам известна из довольно достоверных сведений о численности войск Чингисхана из состава кочевого населения – около 200-250 тысяч человек при максимально полной мобилизации всего мужского населения от 15 до 70 лет - по данным «Юань ши», «Сокровенного сказания» и Рашид ад-Дина; из расчета воинов ко всему населению в пропорции 1:5 или 1:6, получается, что общая численность кочевников при Чингисхане не превышала 1-1,5 миллиона человек), начался этап внешней экспансии. Именно ее последствия для истории Евразии оказались столь ощутимыми. Первоначальным впечатлением развитых государств и Востока и Запада при встрече с монгольским государством в лице его армии-орды был одинаковый шок: что арабский мусульманский хронист, что русский летописец-монах – их выражения практически идентичны и даже опираются на одни и те же сюжеты Ветхого Завета. Сравним:

– слова Ибн ал-Асира (1232 г.): «Из событий [истории], самое ужасное то, что сделал Навуходоносор с Израильтянами по части избиения их и разрушения Иерусалима. Но что такое Иерусалим в сравнении с теми странами, которые опустошили эти проклятые [монголы], где каждый город вдвое больше Иерусалима! И что такое Израильтяне в сравнении с теми, которых они перебили!»

– и строки русской летописи: «И осироте бо тогда, и обнища великая наша Руская земля, и отъяся слава и честь ея… и поработися богомерзку царю и лукавнейшю паче всея земли. И предана бысть яко Иерусалим в наказание Навходоносору, царю Вавилонскому, яко да тем смиритца».

Последствия нашествия монголов на оседлые государства Китая, Центральной Азии и Европы сказались как на физическом состоянии этих стран, так и на их политическом и социальном будущем. Первое было связано с массовыми потерями населения в войнах и даже изменением ландшафта – разрушались сложные ирригационные сооружения (их просто некому было поддерживать) в Средней Азии и наступала пустыня, а в Северном Китае монголы поначалу вообще хотели устроить одни пастбища, как это сформулировал Беде, один из военачальников Чингисхана: «Хотя завоеваны ханьцы (в данном случае – северные китайцы, Р.Х.), но от них нет никакой пользы. Лучше уничтожить их всех. Пусть их земли обильно зарастут травами и деревьями и превратятся в пастбища!». Хотя эта экстремистская программа не была выполнена полностью, но монголы частично достигли своей цели и миллионы жителей Северного Китая бежали на юг, за р. Янцзы.

Если говорить о потерях населения в цифрах, то они в более-менее достоверных пределах известны только для Китая, где с древности существовала практика регулярных переписей населения. На базе этих переписей за XIII в. еще в позапрошлом веке русский китаист И. Захаров установил, что Северный Китай потерял за время монгольского нашествия в 1211-1233 гг. около 15 миллионов человек (правда тут учитываются и беженцы на юг). Для государств Средней Азии таких точных оценок нет, но известно, что потери самых густонаселенных городов с их округами (Хорезм, Мерв, Отрар, Самарканд) исчислялись сотнями тысяч жизней для каждого – как от непосредственного истребления монголами и увода в рабство, так и от последствий войны в виде голода и болезней. Ибн ал-Асир так описывает взятие Самарканда:

«Татары поступили с жителями Самарканда наподобие того как поступили с жителями Бухары по части грабежа, убийства, пленения и бесчинства: вошли в город, разграбили все, что в нем было, сожгли соборную мечеть, оставив остальную часть города в покое, изнасиловали девушек, истязали людей различными мучениями, вымогая деньги, и убили тех, которые не годились для плена».

При этом только воинов-тюрков, оказавших монголам сопротивление, было убито несколько десятков тысяч, считая вместе с их семьями.

Для численности населения Древней Руси есть только общие оценки, колеблющиеся от 5 до 12 миллионов человек, живших на ее территории в домонгольский период. Потери же от Батыева нашествия оцениваются только косвенно: археологи на основе многолетних раскопок вывели коэффициенты отношения количества укреплённых поселений, разрушенных в середине XIII в., к количеству восстановленных и вновь созданных во 2-й половине XIII в. для разных земель Древней Руси. Так, для княжеств Южной Руси этот коэффициент колеблется вокруг 0,3, а для Северо-Восточной Руси – вокруг 1. Поэтому, с учетом миграции на север и запад Руси из разрушенных поселений Юга, примерная оценка людских потерь всей Руси может быть в пределах 25-35% от всего населения.

Особой статьей потерь для всех стран, точнее потерь для их экономик, был увод монголами ремесленников и мастеров. Масштабы таких угонов были огромны. Только из одной биографии соратника Чингисхана кэрэита Чинкая (сохранилась в «Юань ши») мы узнаем как об обычном случае о захвате 10 тысяч искусных мастеров из тангутов, киданей, чжурчжэней и других народов, которых монголы увели и поселили на Алтае в специально созданном «городе мастеров» Чинкай-балгасун, который был так назван по имени его управляющего – Чинкая. Об аналогичных последствиях для Руси мы знаем по данным археологии (резкое падение уровня ремесла, особенно ювелирного, каменного строительства, кузнечного дела) и редким письменным упоминаниям о русских мастерах в Орде (Плано Карпини видел их даже в Каракоруме, а Ибн Баттута говорит о целых кварталах Сарая, населенных русскими мастерами и торговцами).

Политические и социальные же последствия монгольских завоеваний оказались далеко не столь однозначными.

На лицо ужасные – добрые внутри

В ходе покорения этих земель монголы сразу повторили стандартный подход предшествующих кочевых империй – для управления оседлыми землями и кочевым населением империи существовали два уровня власти: собственно кочевая ставка (орда), перемещающаяся вместе с ханским двором и аппаратом управления кочевым населением, и завоеванные города, в которых размещаются органы власти для оседлого населения. Такой город становится чем-то вроде "столицы", точнее локального центра управления оседлыми территориями, аппарат управления в таких городах в основном был из местных же чиновников и, соответственно воспроизводил управленческие традиции прежнего, завоеванного оседлого государства. Китайский шпион у монголов Сюй Тин сообщал своему правительству в 1237 г.:

«У татар с самого начала не было принято назначать на должности и просить жалования, правитель татар тоже не уяснил значения этого. Чиновники [завоеванных государств] рассказали о значении этого и почему это нужно… Изначально, они [титулы и должности] татарскими правителями не давались и не жаловались».

Разумеется, монголы принимали меры, чтобы принятые на их службу правители и чиновники были им по собачьи верны и выполняли приказы беспрекословно. Плано Карпини хорошо описал эту технологию власти:

«Башафов (баскаков - Р.Х.), или наместников, своих они ставят в земле тех, кому позволяют вернуться; как вождям, так и другим подобает повиноваться их мановению, и если люди какого-нибудь города или земли не делают того, что они хотят, то эти башафы возражают им, что они неверны Татарам, и таким образом разрушают их город и землю, а людей, которые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда Татар, которые приходят без ведома жителей по приказу того правителя, которому повинуется упомянутая земля, и внезапно бросаются на них».

Другим способом обеспечить лояльность местных правителей было заложничество их сыновей.

Соединение двухуровневой системы управления завоеванными территориями с возможностями монголов обеспечить жесткую государственную дисциплину исполнения гарантировало успех монгольской политики. Успешному становлению такого симбиоза – непреклонной воли и дисциплины монгольской элиты с профессиональностью чиновников из покоренных развитых государств – особенно способствовала деятельность таких советников Чингисхана, как кидань Елюй Чуцай или хорезмиец Махмуд Ялавач. Так, Елюй Чуцай постоянно разъяснял Чингисхану необходимость иметь профессиональных управленцев. Известно, что Елюй Чуцая, часто объяснял Чингисхану необходимость использования китайского опыта государственности с помощью афоризма древнекитайского мудреца Лу Цзя (III в. до н.э.): «Хотя Вы получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять ею, сидя на коне!»

Но кроме прямого управления, монголы практиковали и удаленный вассалитет, когда местный правитель приносил присягу покорности хану и сохранял свою власть и порядки на подведомственной территории, обязуясь выполнять все приказы имперского центра по поставке даней и войск. Сначала такой вариант вассалитета Чингисхан даровал только добровольно подчинившимся или вошедшим в союз с ним кочевым и оседлым властителям – например уйгурам, карлукам и киданям. Обычно такой вассалитет закреплялся браками между их правящими родами и представителями «золотого рода»: или чингизиды брали в жены дочерей этих правителей или принцессы «золотого рода» отдавались им в жены. Позже это было распространено на часть аланских и черкесских владетелей и Киликийскую Армению, которые при подходе монгольских войск предпочли договариваться, а не воевать.

Кочевое же население просто абсорбировалось монголами в состав их орд. Например кипчаки (половцы русских летописей) очень быстро составили костяк кочевого населения Золотой Орды. Как писал свидетель этого процесса арабский хронист ал-Омари:

«В древности это государство [т.е. Золотая Орда] было страной Кипчаков, но когда им завладели Татары, то Кипчаки сделались их подданными. Потом Татары смешались и породнились с Кипчаками, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, и все они стали точно Кипчаки, как будто от одного рода, оттого, что Монголы поселились на земле Кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их».

При этом кипчаки/половцы оказались под главенством монголов, так что их дальнейшее участие в этногенезе современных татар, казахов, узбеков и т.д. было скорее пассивным – они давали только материал для государственных экзерсисов монгольской элиты. Но как ни странно, уже после распада монгольских государств, у потомков их кочевого населения особо престижной прослойкой стали потомки как собственно чингизидов, так и прочей монгольской знати – нойонов из разных монгольских родов, имена которых сохранились до сих пор в родовом делении казахов, узбеков, ногайцев и т.д.

Оседлая Русь оказалась интересным исключением из этой практики – она, оказав существенное сопротивление Батыеву нашествию, тем не менее получила именно вариант удаленного вассалитета как способ включения в Монгольскую империю. Возможно, у монгольской военной знати впечатления от войны с русскими оказались сильно в их пользу – ведь никто больше не был так специально отмечен монгольским автором «Сокровенного сказания» (1240 г.) в качестве самых сильных и отважных противников монголов кроме кипчаков и русских.

По этой ли причине, а может потому что Северо-Восточная Русь (она же Русь Залесская) находилась на периферии интересов улуса Джучи (Золотой Орды), владевшей более ценными с точки зрения степняка территориями Дешт-Кипчака (Половецкая степь) и богатого торговыми городами Поволжья, но в отношении нее монголы выбрали вариант управления на расстоянии. Правда они не забывали контролировать князей Руси с помощью древнего принципа «разделяй и властвуй», да и пригодные для кочевания собственно русские земли на Юге Руси они все же забрали под свой непосредственный контроль – уже в 20-30 км южнее Киева начинались земли под непосредственной властью Орды. Также возможно сыграл временной фактор, когда в 1243 г. первые русские князья пришли в Орду на поклон – именно тогда у Батыя был момент обострения династической борьбы внутри Чингизидов за трон и он предпочел принять покорность Руси на таких условиях, чем распылять силы и вводить туда войска для контроля ее земель.

При этом Русь окончательно вошла в состав мировой империи монголов только при третьем ее хане – Гуюке. А уже через 15-20 лет после этого мировая империя чингизидов распалась на части, в том числе на Золотую Орду, в улус которой входили и русские земли. Так что бытование Руси в собственно общеимперском пространстве оказалось довольно коротким и дальнейшая ее судьба была в основном связана с осколком этой империи – с Золотой Ордой.

Такое сосуществование Руси и Орды было внешним и вынужденным для русских. Вначале, в XIII в., зависимость от хана Орды воспринималось как Божье наказание за грехи, тем более что эти грехи – "княжье нестроение" и "княжие непособие", приводившие к вечным военным столкновениями и разорению земель в княжеских усобицах, очень хорошо были всем памятны. И если почитать летописи того периода, то в общем становится ясно, что Орда вещь чужая, конечно, но это неизбежное зло, и жизнь в общем-то идет помимо нее. Вот так и шли притирка к реалиям и приспособление Руси к бытованию в рамках ордынского сюзеренитета, тем более что при Иване Калите и до Симеона Гордого в самом деле была "великая тишина на Руси" – т.е. резкий рост населения и возвращение многого из утерянного в ремеслах, экономике и т.д. И только "великая замятня", Мамаевщина вместе с Тохтамышевым погромом впервые реально заставили подумать о смене Орды, а уж погром ее Тимуром в 1395 г. вообще делал этот вопрос решаемым в довольно близкой перспективе.

Таким образом, Русь на протяжении большей части периода зависимости от Орды была только вассальной, даннической землей, но при этом не входившей в сферу компетенции золотоордынской администрации – даруг и прочих вилаетных эмиров Орды на Руси не было, в отличие от тех же Крыма или Хорезма. И даже монету общеордынского образца (она была унифицирована по всей Золотой Орды при хане Джанибеке), тогдашний знак признания власти сюзерена, на Руси не чеканили. Да, конечно, были и влияния, и заимствования от Орды, но нет чувства постоянного присутствия Орды в жизни тогдашнего русского общества как определяющего. Да и по результатам такого сосуществования видна разница в восприятии Орды у русских и у других народов, завоеванных монголами – русские не согласились считать себя частью империи монголо-татар, как например булгары, и потому в Золотой Орде русские остались русскими, а булгары – стали в итоге татарами.

Так была ли «Орда Залесская»?

Попробуем теперь прокомментировать вышеприведенные 3 главных тезиса сторонников теории Московии как «Залесской Орды».

Государство как часть монгольской империи

Распад любой империи порождает новые государства, причем разные по своей сути – как продолжателей империи, так и ее антагонистов. После распада Монгольской империи на ее территории остались как продолжатели – Моголистан, Поздняя Юань (собственно Монголия), ряд среднеазиатских ханств с ханами-чингизидами во главе; так и антагонисты – китайское государство Мин, Иран и Русь. Но при этом и персы и китайцы продолжали пользоваться частью структур общеимперского аппарата управления, будучи при этом врагами всего монгольского на уровне идеологии. Так, одним из девизов для Мин был лозунг: «Убивай татар, сжигай написанное на татарском!». И при этом минские ханьцы спокойно пользовались монгольскими структурами для организации армии и целым рядом их гражданских учреждений, вроде системы ямов-почты. То же видим и на Руси – те же почтовые ямы, тактика и вооружение войск, регулярная и централизованная система налогообложения, но при этом идеология Русского государства основана на преемстве византийских и общеевропейских идей, изложенных в «Сказании о князьях Владимирских» (конец XV в., его автор в русле тогдашней общеевропейской идеологии. излагает принцип изначальной суверенности русского правителя, выводит его происхождение от римских императоров и обосновывает на этом основании его главенство над прочими государями Восточной Европы) и в послании инока Филофея (пресловутая концепция «Москва – Третий Рим»).

Кроме того, на высшем государственном уровне цари и великие князья Владимирские и Московские явно отрицали саму возможность концепции наследования Золотой Орде, что видно из их титулатуры. Ведь она, хоть и включала в себя части территории Золотой Орды, использовала для них доордынские и пост-ордынские наименования. Так, принимая титул «царь Болгарский» российский самодержец объявлял свой сюзеренитет над территориями, а не над бывшими государственными образованиями Золотой Орды, в которых он якобы "наследовал корону" чингизидов. Причем московскими идеологами Ивана III этот выбор названия «Болгарский» специально пояснялся как восстановление сюзеренитета над землями Волжской Булгарии (в том числе и Казани), который якобы имелся еще у домонгольских князей – прямых предков Калитичей и собственно Ивана III.

Территория Московского государства также не представляла собой «собирания ордынских земель», ведь как показал американский русист Ч. Гальперин, это было нереально и невозможно, так как границы Золотой Орды были переменчивы и никогда в пост-ордынский период «не совпадали с границами Великого княжества Московского». Кроме того, он отмечает, что Москва, например, стремилась к берегам Балтики в качестве одной из главных своих внешнеполитических целей (чего никогда не было у Орды), и наоборот – Москва в XV-XVII вв. абсолютно не интересовалась территориями Азербайджана, первостепенной внешнеполитической целью Золотой Орды, ведшей за них войны в течение столетий.

Учреждения монголов

Совершенно бессмысленно отрицать, что все государства, возникшие на обломках Монгольской империи, так или иначе пользовались унаследованными от нее учреждениями, новациями и прочими заимствованиями. Однако эти факты абсолютно не релевантны в качестве доказательства «политического наследования от Орды». Дело в том, что сами по себе заимствования не являются определяющим фактором – иначе пришлось бы например считать все государства мира, использующие централизованные фискальные системы, «наследниками Монгольской империи», первой отладившей эту систему на огромных просторах Евразии.

Впрочем и сами монголы занимались активным заимствованием у развитых народов и государств. И надо признать, что делали это блестяще, параллельно выполняя функцию переносчика идей и технологий по всей Евразии. Например они сумели поставить на недосягаемую по тому времени высоту военно-инженерное и осадное искусство, сплавив воедино ценные, но различающиеся между собой, осадные техники Китая, мусульманского Востока и собственные организационные и тактические приемы. Так, в частности они переселяли персидских камнеметных мастеров в Китай, чтобы там делать неизвестные китайцам варианты требушетов с противовесом, а китайских мастеров изготовления вихревых (тяговых) камнеметов и аркбаллист везли в Европу. При этом общее руководство созданными ханами отдельных корпусов саперов и камнеметчиков возглавляли монголы, которые ведали обучением и формированием таких подразделений. В биографии монгола Алмухая в «Юань ши», говорится, что Чингисхан «расспрашивал Алмухая о способах нападения на крепостные стены, захвата вражеских земель и какое оружие надо применять прежде всего». Ответами Чингисхан остался так доволен, что назначил Алмухая первым монгольским начальником камнеметных войск и тот «выбрал 500 с лишним человек, которых обучали камнеметному делу, и впоследствии наводил порядок во всех странах, только лишь опираясь на их силы».

Что же касается России, то использование унаследованных от Орды институтов проводилось в прагматических целях и в рамках собственной, московской идеологии. И, как отмечает крупнейший отечественный специалист по пост-ордынским государствам В.В. Трепавлов: «На практике русские власти пользовались татарскими управленческими приемами… Налаживание отношений с бывшими ордынскими подданными – татарами, башкирами и ногаями – происходило по привычным для них идеологическим и административным канонам. Это помогало им менее болезненно адаптироваться к жизни в пределах Московского государства». Еще более емко формулирует это Н.С. Борисов (исследователь правления Ивана III) – московское правительство брало на вооружение «не идеологию, но технологию власти», заимствованную у Орды.

Образ царя-хана

Исходно, ранг русских князей в Орде был довольно низким. Летопись сохранила такую характеристику положения в Орде Даниила Галицкого, владетеля одного из крупнейших русских княжеств:

«князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевом и Володимером и Галичем со братом си, инеми странами: ныне седить на колену и холопом называеться, и дани хотять, живота не чаеть и грозы приходить. О злая честь татарьская!».

Но позднее ордынские ханы, верховные сюзерены, все более отдалялись от непосредственного вмешательства в дела «Русского улуса» и назначали только великого князя. Скорее даже не столько назначали, сколько утверждали на престоле. А с удельными князьями их взаимодействие было другим – они приходили к хану со своими претензиями друг к другу. И хан, как верховный властитель, рассуживал их споры. А решив дело, издавал ярлык (указ), утверждавший его решение. Однако данная модель к концу правления Орды все более напоминала ту систему, что была в домонгольской Руси времен Владимира Мономаха и потому уже трудно видеть в государе Русского централизованного государства образ ордынского хана, когда сама ордынская политика в «Русском улусе» в концу ее существования конвергировалась к русским же образцам и стала мало от нее отличима. Тут нужно еще вспомнить, что независимо друг от друга и Чингизиды и Рюриковичи создали сходную модель правления: Русь изначально была общим достоянием династии Рюриковичей, а Монгольский улус – принадлежал всем представителям «золотого рода». А потому трудно определить, где в психологии русских князей как государей своей земли проявления этой исходной модели, а где влияние Орды.

Известная двойственность образа царя в XVI в. – в редакциях его для Запада и для Востока, была вызвана только практическими соображениями. Так, для Запада выставлялось «Сказание о князьях Владимирских» с идеологией преемства русского государя от римского императора Августа, а для Востока – московское правительство соглашалось принимать письма восточных владетелей, титулующих его "ак-падишахом" (белым государем), как владеющего улусами бывшей Золотой Орды. И хотя московские князья не были чингизидами, однако после взятия Казани (бывшей с конца XV в. в вассалитете Москвы) и потом Астрахани, восточный мир (кроме Крыма) де-факто признал права московских ак-падишахов на трон Джучидов. Но как обратили внимание исследователи, в письмах, написанных в Москве никогда не использовалась восточная титулатура, которую однако не отвергали в письмах от других. Это еще раз показывает прагматичность позиции Москвы и одновременное ее следование собственной идеологии царской власти, а не идеологии ордынской или еще какой-нибудь другой и чужой.

Итак, остается только резюмировать статью словами В.В. Трепавлова касательно идеи «Москва – наследница Орды»: «При беспристрастном рассмотрении источников оказывается, что данная идея отражает не реальное положение дел, но представляет собой скорее умозрительную интерпретацию результатов российской экспансии в позднем средневековье» (цит. по В.В. Трепавлов «”Белый царь”. Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв.», М. 2007).

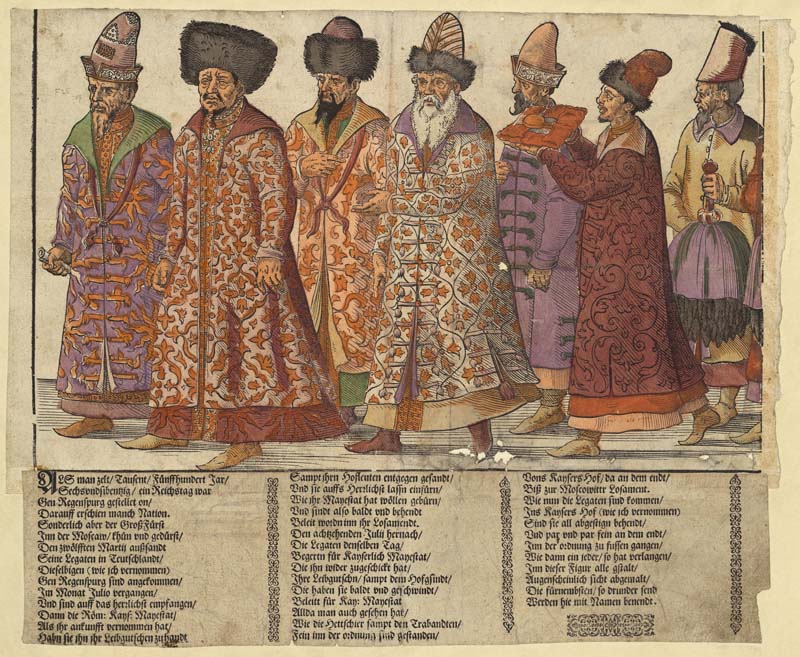

Йост Амман, серия гравюр 1576 г. "Посольство великого князя Московского к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге", 1-я гравюра

Оценили 5 человек

12 кармы