Магнитная левитация с каждым годом активнее приходит на транспорт – в этом году запущена соответствующая система в Корее, применение магнитной левитации планируется в рамках проектов Hyperloop. При этом идея использования вакуумной трубы для повышения скоростей появилась в начале XX века в далеком городе в Сибири, а созданные в России модели подвижного состава – магнитопланов – оказали существенное влияние на мировые практические подходы к реализации маглев-проектов.

Рождение идеи

Российская история транспортных систем с применением технологии магнитной левитации началась в 1911 году. Тогда профессор Томского технологического института Борис Вайнберг изобрел поезд на электромагнитном подвесе, приводимый в движение линейным синхронным электродвигателем. Использование электромагнитов позволяло реализовывать усилия, необходимые для поддержания на весу вагонов с пассажирами. Это показало, что магнитопланы − это не только экспериментальные образцы, предназначенные для научных изысканий, а возможное реальное транспортное средство.

В том же году Вайнбергом была построена экспериментальная стендовая установка, которая включала небольшой вагончик весом 10 кг, перемещавшийся по 20-метровому кольцевому путепроводу из медной трубы диаметром 32 см. Капсула-вагон подвешивалась под электромагнитами, которые передавали ее по цепочке от одного к другом. В 1911-1913 года на этом стенде были проведены успешные опыты, что является значительным достижением в условиях отсутствия в начале XX века силовой полупроводниковой электроники.

Также был разработан проект натурной экспериментальной трассы, на которой предполагалось достичь скорости 800-1000 км/ч. Для разгона и торможения возле каждой станции предполагалось соорудить дополнительные линейные двигатели длиной около 3 км. Вагоны должны были двигаться внутри балки, представляющей собой полую трубу. Для снижения сопротивления воздуха на скорости, близкой к звуковой, было предусмотрено создавать в трубе разрежение.

К реализации проекта трассы Вейнберга не приступили в связи с рядом технических, экономических и политических причин: так, в 1914 году началась Первая мировая война. К теме использования магнитной левитации на транспорте в России возвратились только через полвека.

Первые практические шаги в СССР

Переход к практической реализации проектов маглева в России происходит в 70-е годы XX века, когда целый ряд исследовательских организаций начал проводить научные изыскания в этой области. Финансирование работ осуществлялось в рамках Государственной научно-технической программы СССР.

В работах над маглевом принимали участие множество исследовательских организаций, многие из которых представляли свой взгляд на использование магнитной левитации на транспорте, а также свои разработки. Фактически отправной точкой в истории технологии магнитной левитации в СССР является проект Киевского политехнического института, на основе которого в 1967 году для торгово-промышленной ярмарки в Киеве была построена и пущена в эксплуатацию первая в мире трасса с линейным двигателем . Эта демонстрационная дорога просуществовала до 1971 года и вызвала международный интерес: так, с трассой приезжала знакомиться делегация Министерства транспорта ФРГ. На основе специалистов-энтузиастов, занимавшихся этим проектом, в 1971 году было создано Опытное конструкторское бюро линейных электродвигателей (ОКБ ЛЭД), которое продолжило заниматься соответствующими исследовательскими и конструкторскими работами вплоть до распада СССР.

Также в 80-е годы в Физико-энергетическом институте Академии Наук Латвийской ССР был создан проект маглева для перевозок со скоростью 500 км/ч. Вагон предполагалось создать на базе фюзеляжа транспортного самолета Ил-18. Согласно проекту, вагон должен был весить 40 т и вмещать 100 пассажиров. Под полом вагона должны были размещаться криостаты со сверхпроводниковыми магнитами, которые соединялись с кузовом через рессорное подвешивание, так как при скорости 500 км/ч возмущения от пути невозможно гасить только с помощью зазора в магнитном подвесе.

Преобразователи частоты должны были управляться бортовым компьютером. Во время стоянки и перемещения в депо или на экипировочные участки движение вагона предполагалось осуществлять по рельсам с колеей 3 м при помощи колес, которые убирались на перегоне. На эти же колеса экипаж должен был «приземляться» при аварии системы маглева. Разработчиками была построена экспериментальная модель с вагонами массой 3,2 кг.

Проекты для городской среды

Решение о строительстве первой в СССР линии маглева, предназначенного для постоянной коммерческой эксплуатации, было принято в 1976 году. Ее планировали построить в столице Казахстанской ССР – Алма-Ате – и связать таким образом центр города с новыми микрорайонами.

Курировать реализацию проекта стал специально созданный Инженерно-научный центр «Транспорт электромагнитный пассажирский» (ИНЦ ТЭМП), который в дальнейшем выполнял функцию головной организации в СССР и затем в России по государственной научно-технической программе «Высокоскоростной экологически чистый транспорт». Транспортные системы, разрабатываемые ИНЦ ТЭМП, рассчитывались на перевозку 15-20 тысяч пассажиров в час при скорости сообщения до 60 км/ч (максимальной − 150 км/ч) в условиях города и до 50 миллионов пассажиров в год при скорости сообщения 120 км/ч (максимальная − 250 км/ч в условиях пригорода). Интервалы движения поездов были сопоставимы с интервалами движения городского транспорта (от 1,5 до 10 минут). Протяженность трассы в условиях города не должна была превышать 30 км, а в условиях пригорода − 150 км. Выбранная стратегия позволила предлагать строительство таких систем вместо метрополитена для городов с населением менее одного миллиона человек (в городах-миллионниках же создавалась сеть метрополитена).

Уже в 1979 году началась опытная эксплуатация оборудованного постоянными магнитами и линейным электроприводом вагона ТП-01 на участке длиной 36 м в Москве (рис. 3). Постоянные магниты были уложены в днище вагона в 24 параллельных ряда. Поперечная устойчивость вагона обеспечивалась колесами. ТП-01 вмещал 35 человек, его длина составляла 9 м, вес – 8 тонн, левитационный зазор − 10-20 мм (примечание: разные значения в различных источниках). Для этого проекта в 1978-1979 годах в ОКБ ЛЭД была произведена и успешно испытана опытная партия линейных двигателей.

На специальном полигоне под Москвой, в городе Раменское, в 1980-1985 годах продолжались испытания системы электромагнитного подвеса и линейного электропривода. В эти годы были созданы стенды, трасса увеличена до 850 м, построены экспериментальные транспортные установки ТП-02 и ТП-03 массой до 3 т. Для отработки линейного тягового электропривода с преобразователем частоты и напряжения был создан вагон-лаборатория ТП-04.

Завершить строительство первой очереди трассы магнитоплана в Алма-Ате планировалось в первой половине 80-х годов, но она по разным причинам так и не была построена. Более того, в 1981 году численность населения в городе достигла 1 миллиона и началось строительство более престижного транспорта – метро. Реализация проекта в Казахстане была прекращена несмотря на то, что был уже проведен значительный объем работ. Однако работы над проектами маглева в ИНЦ ТЭМП продолжались.

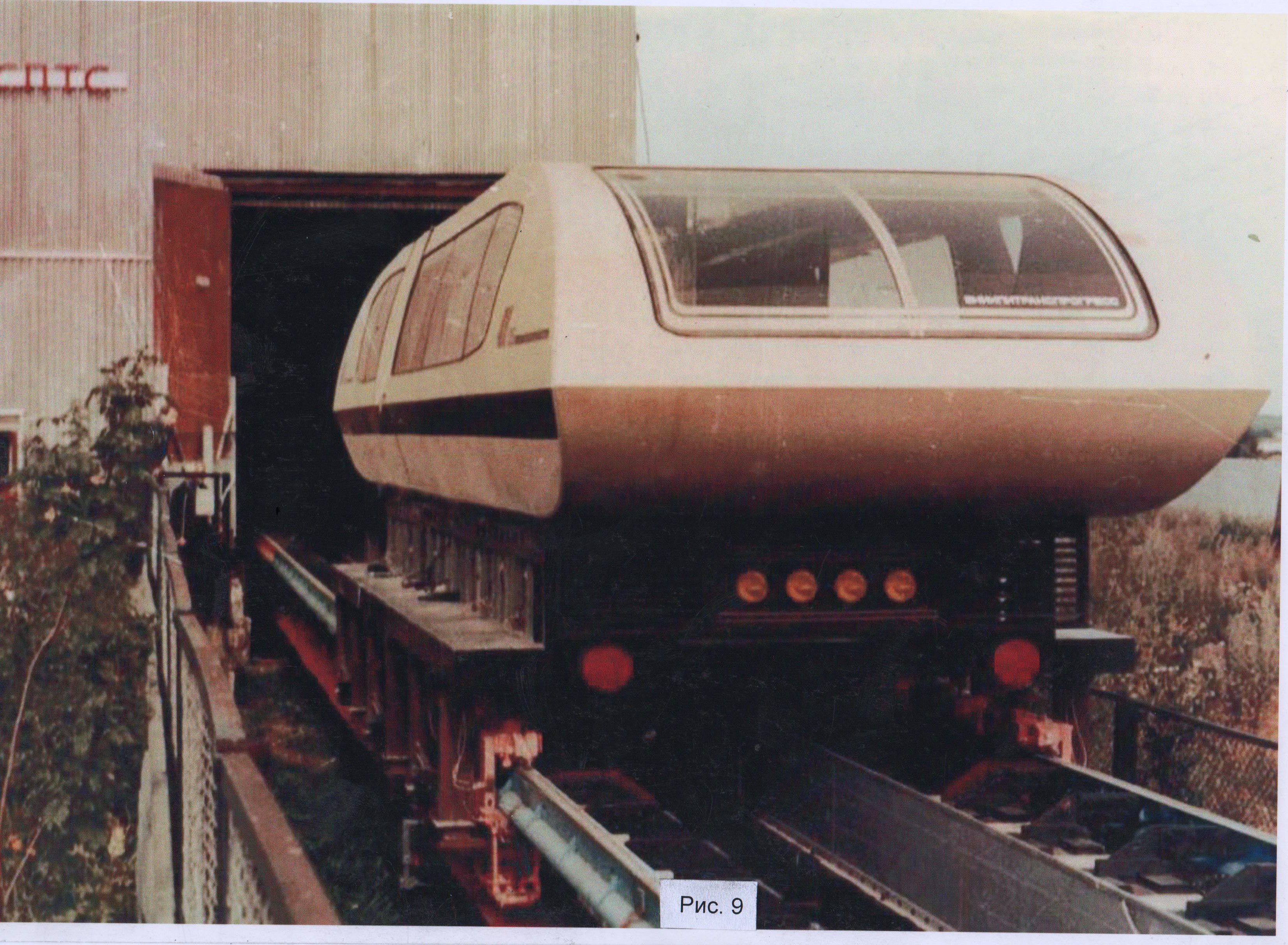

Так, во второй половине 80-х на полигоне в Раменском был завершен 600-метровый опытный участок монорельсовой магнитолевитационной дороги. Следующий вагон с применением технологии маглева – ТП-05 − имел электромагнитное подвешивание с экипажной частью, охватывающей балку (рис. 4). Таким образом, ТП-05 был аналогичен вагону немецкого Transrapid. Вместимость вагона составляла 18 человек, полная масса – 12 т. Первый успешный пуск нового вагона был осуществлен 25 февраля 1986 года.

Вагон испытывался на полигоне в Раменском на протяжении всего 1986 года. За это время его посетили специалисты из Германии, США, Италии, Южной Кореи, Австралии и других стран, все делегации отмечали высокий уровень проводимых работ. Стоит отметить, что в это время только в Германии и Японии проходили испытания экспериментальных систем маглева. Таким образом, подмосковный полигон стал третьим в мире специализированным полигоном по изучению технологий магнитной левитации.

Работа по данному проекту (после отказа от ветки в Алма-Ате) шли в соответствии с государственной программой, основной задачей которой было создание в Армении на участке Ереван – Абовян к 1990 году первой очереди опытно-эксплуатационной пассажирской транспортной системы маглева протяженностью 3,2 км. В рамках нее координировалась деятельность более 40 организаций и предприятий, более 10 министерств и ведомств, имеющих опыт работы по транспорту на магнитном подвесе. Однако 7 декабря 1988 года в Армении произошло катастрофическое землетрясение, повлекшее за собой многочисленные жертвы и разрушения. Все силы и средства строительной отрасли Армении были брошены на ликвидацию его последствий. В результате, финансирование работ по проекту было прекращено, а начатое строительство законсервировано.

Маглев для дальних сообщений

Параллельно проекту магнитоплана для внутригородского пассажирского сообщения шли изыскания в направлении применения технологий магнитной левитации и в дальних перевозках. Так, в 1977-1978 годах в Москве шла разработка проекта «Труба 2000» − поезда, способного разгоняться в специальной трубе с разреженным воздухом до скорости в 2000 км/ч. Ожидалось, что такой поезд будет конкурировать с самолетами.

Однако основные работы по созданию высокоскоростного маглева (скорость до 500 км/ч) для междугороднего сообщения велись во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения (ВНИИЖТ МПС, с 2008 года - АО "ВНИИЖТ") и Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте электровозостроения (ВЭлНИИ) - специальном инженерном центре, созданном в 1958 году на базе Новочеркасского электровозостроительного завода для проведения научных исследований и разработки схем и конструкций новых электровозов. Главное назначение этих работ − обеспечение перевозок пассажиров по наиболее напряженным направлениям: из Москвы на юг страны (Крымский полуостров, Кавказ), а также из Москвы в Ленинград. При интервале движения в 6 минут суточная провозная способность должна была достигнуть 100 тыс. пассажиров.

К 1980 году на экспериментальной базе ВЭлНИИ были созданы опытные установки, стенды и натурные образцы основных систем для магнитолевитационного транспорта. Целым рядом исследовательских центров, которые координировал ВЭлНИИ, в 70-е годы был выполнен большой объем теоретических и практических исследований. Так, в Ленинградском политехническом институте проводились изыскания по подвешиванию и линейным двигателям, в Днепропетровске в рамках отделения Академии Наук Украинской СССР разрабатывался криостат и сверхпроводящий электромагнит для электродинамического подвеса. В 1980 году ОКБ ЛЭД создало для ВЭлНИИ опытные образцы односторонних линейных асинхронных двигателей мощностью 800 кВт, не имеющих мировых аналогов и рассчитанных на номинальную скорость 400 км/ч. Политехнический институт в Ереване (Армения) построил полигон для испытаний магнитоплана вдоль реки Раздан (прекратил работу в связи с землетрясением в 1988 году), в Омске также был построен полигон для испытаний систем токосъема при высоких скоростях.

К 1979 году в ВЭлНИИ был сделан проект полномасштабного транспортного средства – магнитолета со сверхпроводниковыми магнитами. Планировалось, что поезд будет состоять из 10 вагонов на 75 мест каждый, масса каждого вагона должна была составлять 40 т. До скорости менее 60-80 км/ч поезд должен был двигаться на пневмоколесном шасси, которое затем убиралось по аналогии с шасси самолета. Для решения задачи токосъема на высоких скоростях велись разработки плазменного токосъемника (электродугового) и комбинированного, контактно-плазменного. В ходе этих работ в ОКБ ЛЭД была предложена новая концепция магнитоплана. В основу концепции была положена дискретная структура многоиндукторного одностороннего линейного двигателя с эластичными механическими связями между элементарными индукторами. Это позволило создать многофункциональную систему подвешивания, которая одновременно обеспечивала тягу, подвеску и, частично, боковую стабилизацию магнитоплана. Изготовленный образец весом 5 т успешно прошел испытания и был передан ВЭлНИИ.

Жизнь проектов в 90-е годы

Дальнейшее развитие маглев в России получил в 1991 году, когда была утверждена государственная научно-техническая программа на период 1991-2005 годов по развитию высоскоростного экологически чистого транспорта, которая включала направление разработок транспортных средств на магнитном подвесе. В рамках нее планировалось в 1992 году разработать технико-экономическое обоснование строительства транспортной системы Москва − аэропорт Шереметьево. Ввод в эксплуатацию экспериментального участка был запланирован на 1995 год, а в 1997 году было намечено окончание строительства всей трассы. Протяженность линии должна была составить 35 км, максимальная конструктивная скорость движения – 250 км/ч, время доставки пассажира – 15-20 минут.

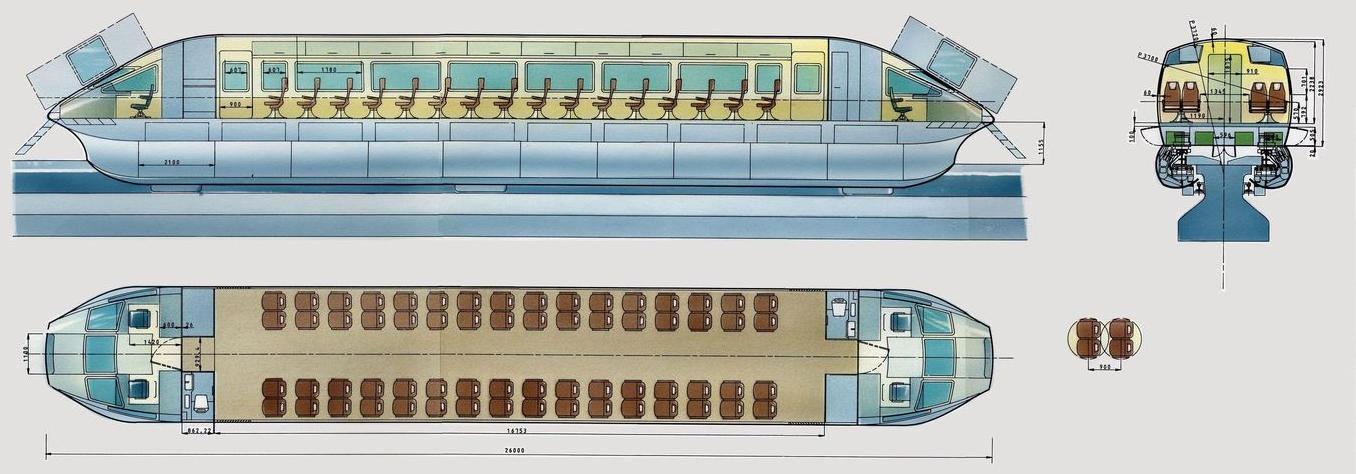

Существенные достижения были достигнуты в ВЭлНИИ и в устройстве магнитоплана –был разработан проект нового вагона В-250 (рис. 6). Устройства тяги и подвеса вагона располагались под козырьком путевой балки, чтобы снизить влияние снега и гололеда. Этим проект В-250 существенно отличался от зарубежных конструкций, у которых путевой элемент линейного двигателя располагался сверху балки, а поскольку зазор между ним и индуктором должен быть очень малым, то небольшое скопление снега или наледь могли просто привести к аварии.

Таким образом, в 1993 году в России были все предпосылки для создания коммерческих систем маглев, а также теоретическая база для реализации проектов транспорта в вакуумной трубе. Но распад СССР, разрыв экономических связей и экономический кризис привели, к тому, что со второй половины 1993 года централизованное финансирование данного направления было свернуто, а работы прекращены, несмотря на высокую степень проработки технологий.

Однако деятельность ИНЦ ТЭМП продолжалась, но было в основном направлена на создание и совершенствование линейного асинхронного электропривода. Так, наработки центра использованы в системе монорельса в Москве, эксплуатация которой была запущена в 2004 году. Стоит отметить, что система эффективно работает в сложных климатических условиях – низкие температуры зимой, снег, гололед. Также такие электроприводы внедряются на высокотехнологичных производствах, так как практически не генерируют пыли. Достижения России в сфере магнитной левитации нашли свои применение и за рубежом, в частности, в маглев-поездах Transrapid, которые обеспечивают пассажирское сообщение в Шанхае между аэропортом и центром города.

В статье использованы материалы:

1. Антонов Ю.Ф., Зайцев А.А., Магнитолевитационная транспортная технология / Под ред. В.А. Гапановича. – М.: Физматлит, 2014. – 476 с.

2. Izmerov.narod.ru

3. Mag-lev.narod.ru

Оценили 16 человек

15 кармы