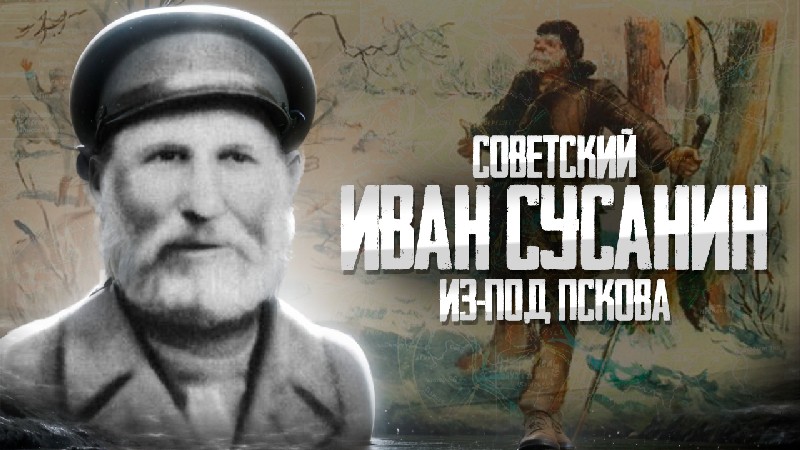

14 февраля 1942 года в бою у деревни Малкино Псковской области пал смертью храбрых 83-летний русский крестьянин, перед этим выведший немецкий батальон в красноармейскую засаду.

История эта стала широко известна благодаря статье Бориса Полевого, корреспондента газеты «Правда», — опубликованной 28 февраля 42 года, что называется, по горячим следам.

Тогда как раз — еще 9 января — части войск Северо-Западного (с 22 января — Калининского) фронта начали Торопецко-Холмскую наступательную операцию, — которая, почти по единодушным оценкам военных историков, стала одной из самых успешных со стороны РККА в тот период. Да, такие наиболее крупные населенные пункты, как, например, Великие Луки, нашим войскам освободить так и не удалось (это произошло лишь в 43—44 годах) — но в целом, им удалось продвинуться на глубину до 250 км, освободить около 1 000 населенных пунктов с территорией около 40 тысяч квадратных километров. Это почти половина современной территории Венгрии — для сравнения. Важным оперативно-тактическим итогом операции стало разобщение главных вражеских армейских группировок — «Север» и «Центр». Собственно, одним из важных причин столь заметного успеха стало в том числе и то, что наши главные силы ударили как раз на стыке зоны ответственности этих группировок. Где вражеская оборона была откровенно «жидковатой» — вплоть до отсутствия в этой местности сплошной линии фронта. Собственно, обстоятельства подвига Кузьмина во многом и были обусловлены этим моментом. Сделавших возможным попытку «просочиться» в тыл наших войск даже не какой-то небольшой диверсионной группы, — а целого вражеского батальона. Что могло бы и закончиться успехом со стороны немцев — если бы не самопожертвование Матвея Кузьмича, вовремя предупредившего наших о готовящемся прорыве.

Непосредственно с текстом статьи Бориса Полевого можно ознакомиться, например, здесь. В публикации описано, как командование немецкого горнострелкового полка перед намеченной операцией по заходу в тыл Красной Армии искало для себя проводника. Выбор пал на 83-летнего крестьянина-охотника Матвея Кузьмича Кузьмина, подрабатывавшего колхозным сторожем и, как упоминали его односельчане, «жившего нелюдимым “бирюком”». Что по всей видимости можно было понимать и в плане неучастия в тогдашней общественной жизни довоенного села Куракино, где родился и жил Кузьмин. Это обстоятельство привлекло к себе внимание немцев, оккупировавших Псковщину уже в августе 41-го — Матвею Кузьмичу даже предложили стать старостой, но тот отказался, сославшись на слабое зрение, слух и прочие старческие болячки. Тем не менее когда в феврале 42 года части Красной Армии в ходе начатого ими наступления подошли уже вплотную к Великим Лукам, немцы лихорадочно стали готовить контрудар. Для лучшего осуществления которого и запланировали проникновение в тыл, к деревне Паршино — для чего был выделен горнострелковый батальон. Дальнейший сюжет в изложении Бориса Полевого выглядел так:

«Немцам нужно было узнать тайные лесные тропы, по которым можно пробраться в тыл нашей оборонительной линии. А кому эти тропы могли быть лучше известны, чем деду Матвею, десятки раз топтавшему их своими ногами, знавшему каждую болотинку, каждую сосенку. Старика вызвали к офицеру, предложили ему ночью провести батальон в тыл наших огневых позиций, посулили в награду денег, муки и хорошее охотничье ружье. Старик долго думал, стоя перед офицером и комкая лохматую баранью шапку. Офицер нетерпеливо поглядывал на него, постукивая по столу костяшками пальцев.

— А сколько денег дадите? — спросил, наконец, старый охотник.

— О, скажите ему, что немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему верно служит. Предложите тысячу рублей, — ответил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера из-под своих седых бровей и, подумав, сказал:

— Дешево купить хотите.

Ну, полторы, ну, две тысячи, — начал раздражаться офицер.

Старик медленно надел шапку, напялил ее на глаза и ответил:

— Ладно, проведу я вас тайной тропой, такой, какую я один знаю».

Далее описывается, как, готовясь к своему последнему подвигу, старик послал 14-летнего внука Васю к находившимся всего за несколько километров красноармейцам — с предупреждением, чтобы те готовились «встречать гостей», которых он выведет к Малкинским высотам, близ одноименной деревни. Снова текст «правдинской» статьи:

«Старик повел немцев по снежной целине. Всю ночь отряд шел по сугробам, пустырям, оврагам, и офицер, который следил за путем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди отряда старика и через переводчика спрашивал: скоро ли конец пути? Старик неизменно отвечал:

— Подождите, подождите, к утру будем.

Когда забрезжил рассвет, отряд вышел на опушку леса и остановился перед поросшим кустарником оврагом, с крутым обрывистым берегом.

…

И вдруг тишина сразу разорвалась сухим треском пулеметных очередей с крутого берега оврага. Совсем рядом, почти в упор били наши пулеметы. Десятки немцев, не успев даже сообразить, в чем дело, замертво рухнули на снег. А пулеметы строчили и строчили. Немцы бросились было в лес, но пулеметы били им с фланга.

…

Офицер бросился к старику… трясясь от злости, выхватил револьвер и направил на старика.

Старик усмехнулся:

— Хотел купить старого Матвея. Тысячи сулил, сволочь! Не продается душа у советского человека. Смерть ты купил себе, собака, за свои тысячи.

Старик взмахнул своей лохматой шапкой и зычно крикнул нашим пулеметчикам:

— Сынки, не жалей старого Матвея. Бей по ним, гадам, бей, чтоб ни одна змея живой не уползла…

Старик, не договорив, рухнул на землю, убитый офицерской пулей, но и офицеру не удалось уйти…

Ни одному из немцев не удалось бежать. Свыше 250 фашистских трупов осталось лежать на снегу на лесной опушке. Так умер Матвей Матвеевич Кузьмин, старый колхозник. Он дорого продал свою жизнь — за двести пятьдесят жизней немецких захватчиков».

***

За прошедшие с тех пор десятилетия обстоятельства этой героической истории подверглись заметному уточнению. Например, выяснилось, что посланный дедом Матвеем к красноармейцам Вася — не его внук, а сын, которому в годы войны было уже больше 30 лет. Впрочем, Василий действительно имел небольшой рост, — так что незнакомые с ним лично люди, рассказавшие о бое при Малкинских высотах, и вправду добросовестно могли принять его за подростка. Тем более сколько бы ему ни было лет, 14 по «канонической» версии — или 33 как в реальности, но не будь его миссия успешно выполнена, не немцы бы попали в красноармейскую засаду, а сами бы нанесли коварный удар в тыл нашим частям. Можно догадаться, что и подробности «торга» Матвея Кузьмина с немецким офицером тоже стали известны благодаря Василию Кузьмину, которому об этом рассказал незадолго до выхода в качестве проводника немецкого батальона его вскоре погибший отец.

Вот изложение последних слов героя перед гибелью — это да, вызывает некоторые сомнения. Ведь в статье неоднократно упоминалось, что общались Кузьмин и немецкий офицер лишь через переводчика. Который вряд ли остался бы рядом спокойно переводить разговор под пулеметным огнем. А без наличия последнего что-то кричать оккупанту на русском языке, которого тот не знает, — все равно что на китайском. Сомнительно, чтобы прощальную речь героя расслышали и советские бойцы в жутком грохоте пулеметных очередей — для этого им необходимо было находиться практически на «дистанции пистолетного выстрела», несколько десятков метров от силы. Что с учетом наличия у них пулеметов означал неизбежный (и очень быстрый и печальный) конец для «фрицев» — куда уж тут до выяснения отношений между их командиром и не оправдавшего надежд проводником. С другой стороны, немецкий майор тоже мог выстрелить просто со злости в ненавистного «унтерменша».

Хотя, конечно, в равной степени причиной смерти Матвея Кузьмина мог стать и «дружественный огонь» наших бойцов. Пусть ближайшие к нему пулеметчики и старались не попасть в своего, — но в горячке боя, с учетом того, что винтовочная (и пулеметная) пуля калибра 7,62 Х 54 сохраняет свои убойные свойства на расстоянии до 5 км, рассчитывать на точность ее попадания, увы, не приходится. Точно так же, как и, например, в ситуации, когда находящийся во вражеском тылу корректировщик артиллерийского огня, оказавшись атакованным противником, «вызывает огонь на себя». И даже если его сослуживцы-артиллеристы у пушек знают его точное местоположение, — даже самая точная стрельба ведется «по площадям», лишь с предположительной вероятностью места попадания снарядов. Которые соответственно — в такой ситуации могут поразить не только врагов…

***

Еще одну важную неточность допустил Борис Полевой в описании занятий главного героя своей статьи. То есть как бы и не совсем погрешил против истины, — но изложил ее с некоторой, что ли, «натяжкой». Речь даже не о том, что, согласно воспоминаниям живых внучек героя, он по основной профессии был не охотником, — а плотником. Тут, как говорится, одно другому не мешает — мало ли не только плотников, но и кузнецов, водителей, учителей, врачей, инженеров, руководящих работников и людей сотен других профессий истово увлекаются охотой в свободное от основной работы время. Что подразумевает и отличное знание ими близлежащих лесов, имеющихся там охотничьих и звериных троп — именно того, что так нужно было немцам. Идти-то им в советский тыл надо было ночью — без столь вездесущего ныне GPS и даже без определения местоположения по звездам, как это делали в еще недавние времена штурманы морских и воздушных судов.

А что Матвей Кузьмин с врагами торговался за максимальное вознаграждение — так это как раз вполне логично. Ну, не приемлет ни логика, ни так называемая этика образцово-показательного «западоида» дармовых услуг! Это ж не «проклятый совок» с его «человек человеку — друг товарищ и брат». А «там» — даже беззаветный борец за права негров (а также — бизнеса Северных Штатов, желавших отгородиться от дешевого импорта более качественных товаров из Европы для Юга) Авраам Линкольн после победы в Гражданской войне наделял ее ветеранов-янки земельными наделами не даром, — а за символический 1 доллар. «На халяву» же в условиях «рыночной экономики» на Западе не отдадут даже абсолютно неликвидный товар, — предпочтя его лучше сжечь или утопить, как это сплошь и рядом происходило в годы Великой Депрессии.

Так что можно лишь представить себе удивление немецкого майора-комбата, если бы псковский старик-крестьянин вызвался ему помочь «за так». «А не засланный ли ты казачок, мил человек?» — наверняка бы подумал немец, если бы был знаком с отечественной киноклассикой. Так что да, — чем больше советский герой торговался по величине гонорара за мнимое предательство Родины, — тем больше ему было веры у врагов. На их же беду. Так сказать, «Горе от ума», — извращенного в корыстно-западо́идную сторону.

На самом деле куда более важная неточность в статье Полевого — это акцент на том, что Кузьмин был «колхозником». Да, конечно, с определенной натяжкой это не будет ложью и, исходя хотя бы из его работы колхозным сторожем. Но все же настоящим колхозником можно считать не наемного работника коллективного хозяйства, — но его «паевика», крестьянина, сдавшего свою землю, скот, сельхозорудия в коллективную собственность сельхзозпредприятия в форме «колхоза». Но Матвей Кузьмич-то был как раз убежденным «единоличником»! Так и остававшимся со своим участком земли, несмотря на уже давно завершенную среди односельчан коллективизацию. Именно это обстоятельство, а не туманно упомянутая Борисом Полевым репутация «бирюка» (чурающегося общения с соседями «отшельника») способствовало относительно высокому доверию оккупантов к их будущему «могильщику». Сначала — в виде предложения стать старостой, а затем — и проводником в советский тыл.

***

Но именно этот момент, особенно сейчас, выглядит, пожалуй, одним из наиболее значимых в обстоятельствах подвига псковского героя. В самом деле, когда мы читаем о подвигах, например, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Вали Котика, Зины Портновой, других юношей, девушек и даже детей и подростков — их мотивация выглядит как минимум понятной. Ведь если не вся, то большая часть их жизни прошла уже в СССР — с соответствующим воспитанием в школе, пионерской и комсомольской организациях. Так что их не просто советский патриотизм, но и готовность пожертвовать во имя его жизнью объяснимы с этой точки зрения. Но вот 83-летнему дедушке из-под Великих Лук зачем было жизнью рисковать? Родился он еще за 3 года до отмены крепостного права, 60-летие отпраздновал аккурат в разгар Гражданской войны, в августе 1918 года. И позже, особенно с началом коллективизации, многие авторы не без удовольствия смакуют его сложные отношения с Советской Властью из-за убежденного «единоличничества» и отказа от вступления в колхоз, — дескать, только почтенный возраст уберег его от более близкого знакомства с НКВД.

Правда, чаще всего те же антисоветски настроенные авторы порой даже пытаются намекать на то, что, дескать, поступок Кузьмина был якобы «недобровольным», так как «его с сыном (внуком) захватили немцы». Ну, так чего же Василия потом отпустили, — если попытаться допустить истинность этой подленькой версии? Дескать, Матвей Кузьмич не Родину спасал, а родного человека. Какой же нормальный террорист отпускает заложника, через которого можно «давить» на жертву, чтобы заставить добиться от нее нужного преступникам?! И для чего тогда еще обещать жертве какое-то вознаграждение, — кроме жизни: своей и родственника? Это если не считать того, что доверять уже собственную жизнь террориста с подельниками в качестве проводника тому, кто тебя считает врагом, и готов помочь только благодаря угрозам — тоже сродни изощренному самоубийству. Лучше уж по-хорошему попытаться договориться — пусть и за немалые деньги. Так что не катит версия с «захватом вместе с сыном». И остается та, которую, пусть и с небольшими неточностями, изложил в своей статье талантливый писатель-фронтовик, написавший, например, «Повесть о настоящем человеке» о подвиге Алексея Мересьева, летчика-истребителя, летавшего с ампутированными ступнями. Согласно которой руководило старым крестьянином только одно — любовь к Родине и ненависть к ее врагам. В противном случае проще было «отсидеться», сославшись на старческую немощь.

***

Это если не считать другой, но формально тоже возможный вариант — выполнить свою «иудину работу» добросовестно. Проведя отряд врагов в тыл бойцам Красной Армии, — получив за это обещанные ими «30 сребреников». А тогда бы предателя настигла кара советского закона после изгнания оккупантов? Но ведь это очевидно только для нас, с позиции нашего «послезнания»! А для жителей советских территорий, оккупированных в первые месяцы войны, это было далеко не очевидно. Да, в общем, и не только для них. «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами», — это, конечно, хорошо. Увы, до хотя бы победы в Сталинградской битве это были все же больше лишь лозунги. Ставшие очевидными — и для нас, и для всего мира — только после Великого перелома в ходе Курской битвы и последующего почти молниеносного «бега к Днепру» разгромленных фашистов, с освобождением Левобережной Украины.

Но в начале 1942 года, когда на оккупированной территории не было не то что ныне вездесущего интернета, но даже и радиоприемников (без риска быть расстрелянными оккупантами), перспективы идущей войны были более чем туманными. Оттого, собственно, как это ни горько осознавать, люди на оккупированных территориях шли не только в партизаны, — но и в полицаи, и старосты. А то и вообще в коллаборационистские псевдогосударственные образования вроде печально известной «Локотской республики» и ее «армию» бандитов-карателей. Нет, ну правда, даже с учетом гнилой антисоветской сущности тамошних «фюреров» Воскобойника и Каминского с тысячами их подельников — знай они о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, неужто так откровенно рискнули бы «поставить все» на гитлеровских «аутсайдеров»? Ведь даже в той же Псковской области многие населенные пункты так и оставались под гитлеровской оккупацией вплоть до конца 1943—начала 1944 гг. И успешное наступление Калининского фронта тоже могло смениться вражеским контрнаступлением — прецеденты были. Даже, увы, после наступление «великого перелома», — когда, например, войска освободителя Киева генерала Ватутина в конце 1943 года под напором свежих немецких резервов были вынуждены вновь оставить уже освобожденный Житомир.

Так что не было у Матвея Кузьмина точных знаний на предмет «чья возьмет?». Но у него было то, чего однозначно не доставало многим так называемым «патриотам России» образца Шмелева, Мережковского, Ильина, генералов Краснова и Шкуро и прочей «всякой твари по паре», радовавшихся «поражениям безбожных большевиков», — а то и лично вносивших свою вооруженную «лепту» в «освободительную миссию великого фюрера». Был настоящий патриотизм, любовь к Родине — с готовностью отдать за нее свою жизнь. Что Матвей Кузьмич без колебаний и сделал в студеное февральское утро 1942 года. А что «сталинский режим не оценил его подвига — ведь звание Героя Советского Союза ему было присвоено лишь в 1965 году»… Так просто в непосредственно военные годы людей, достойных этой высшей советской награды, было намного больше количества «Золотых Звезд», которыми можно было наградить без откровенной «девальвации» этого уникально-почетного звания. Но вот памятник — в полный рост — «псковского Ивана Сусанина» на московской станции метро «Партизанская» был сооружен уже в 1944 году.

К слову сказать, бронзовый бюст на родине, правда, и при жизни тоже, полагался лишь дважды Героям. То есть монумент герою, да еще в столице огромной страны, сам по себе был как бы негласным «эквивалентом» даже не одной, — а сразу двух Золотых Звезд. А официальное награждение высоким званием в 1965 году — уже больше лишь формальностью. Ведь уже и так больше двух десятилетий до этого миллионы москвичей и гостей столицы, проходя в метро мимо бронзовой фигуры героя-партизана, узнавали о его подвиге. Подвиге человека, ставшего самым пожилым Героем Советского Союза в истории…

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова)

Оценили 42 человека

52 кармы