20 августа 1941 года в бою под Красногвардейском танк старшего лейтенанта Колобанова уничтожил колонну из 22 вражеских… Всего же рота (точнее — полурота из 5 танков КВ) ликвидировала тогда 43 немецких железных зверя. Из которых больше половины стали заслугой старшего лейтенанта Колобанова и его экипажа. Условие успеха — грамотная тактика Зиновия Григорьевича, расположившего свою машину на излучине дороги, ведущей в город, так что ее пушка могла успешно обстреливать и передовые, и замыкающие танки вражеской колонны.

После чего немецкая бронетехника, ехавшая в средине колонны, оказалась фактически запертой — ведь по бокам дороги была заболоченная местность, в которой вязли даже гусеничные машины. С другой стороны, советский танк находился на заранее подготовленной позиции, в капонире — окопе, из которого выглядывала лишь его башня с орудием, что серьезно затрудняло прицеливание вражеских наводчиков. Да и толщина брони тяжелого танка КВ (Клим Ворошилов), достигающая 9 сантиметров в самых толстых местах башни, была практически непробиваемой для большинства немецких танковых пушек калибром 37 мм, да даже и противотанковых орудий. За исключением разве что 88-мм зениток, нередко применявшихся противником не только против наших самолетов, но и танков тоже, — конечно, при наличии таких орудий. Которых в походной немецкой колонне 20 августа, на беду гитлеровцев, не оказалось.

В итоге запертые уничтоженными в первые же минуты боя передовыми и замыкающими танками, вражеские бронированные машины вскоре были расстреляны экипажем Зиновия Колобанова. Что, конечно, не означало каких-то «полигонно-безопасных» условий для наших танкистов — даже не могущие пробить башенную броню вражеские снаряды все равно провоцировали отрыв кусочков окалины из ее внутренних сварных швов, наносящих мелкие кровоточащие раны. Да и от постоянного громкого и резкого звука от таких попаданий (позже посчитанное число вмятин составило больше сотни!) закладывало в ушах, начинала болеть голова. Это не считая остатков пороховых газов после почти сотни сделанных выстрелов, — провентилировать от которых танк в условиях постоянного вражеского обстрела было просто невозможно.

Вариант реконструкции схемы боя КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова с немецкой танковой колонной

20 августа 1941 г. На современной карте.

***

Тем не менее даже этот доселе непревзойденный рекорд по числу уничтоженных за один бой вражеских танков за прошедшие с того дня больше восьми десятилетий оброс зачастую противоречащими друг другу у разных комментаторов моментами. Начиная от продолжительности боя — при этом называют интервал от получаса до полутора часов. Типа вражеских машин: по одной версии к ним относились только легкие танки преимущественно чешского производства. По другой — туда входило и несколько средних танков Pz.Kpfw. IV — с куда более серьезной 75-мм пушкой, аналогичной нашим: у КВ и Т-34. Третья версия гласит, что немецкие «четверки» появились на втором этапе боя, когда первые два с лишним десятка их легких «коллег» были уже уничтожены. Подбить наш танк им не удалось, — но вот заклинить снарядом его башню получилось. После чего целиться экипажу Колобанова можно было лишь аналогично прицеливанию у «самоходок» — поворачивая в нужную сторону всю машину целиком с помощью гусениц. Что здорово замедляло прицеливание — и его точность. Так что в итоге второй этап боя закончился вничью — новых потерь среди немецких уже средних танков не было.

Разночтения наблюдаются даже по названию конкретной модели колобановского танка. Если большинство логично приводят в качестве последней КВ-1, — то, например, в этом источнике читателей убеждают, что победил в том бою наш КВ-2. Казалось бы, разница всего лишь в одну циферку — мелочь. Если только не считать, что «климворошиловская двойка» была вооружена орудием просто-таки «морского» калибра в 152 мм, — да и то стоявшего на вооружении боевых кораблей, начиная лишь с класса «легких крейсеров». Даже и ныне калибр танковых пушек не превышает 120-125 мм. Соответственно, 40-килограммовыми снарядами такой мощности танку старшего лейтенанта Колобанова можно было бы «лупить», почти не целясь, — даже от близкого неточного попадания фугаса такой мощности легкая «мелочь» чешского производства если даже бы не загорелась, то переворачивалась бы от ударной волны. Что на деле в тот день не происходило — ведь вел бой против вражеской танковой армады одинокий КВ-1, снаряд 75-мм пушки которого весил от силы 6 килограммов. Что, правда, компенсировалось внушительным, в 90 снарядов, боекомплектом — в сравнении всего лишь с тремя с лишним десятками раздельных «выстрелов» у КВ-2.

Впрочем, описанные выше разночтения выглядят безобидными мелочами в сравнении с облыжным обвинением насчет того, что уникального боя под Красногвардейском (бывшей и нынешней Гатчиной)… просто не было! Данные насчет этого имеются и в воспоминаниях самого героя-танкиста о том, как ему не верили чинуши в погонах и без них, — а уж когда наступило время «объективных исследований западных историков» и глядящих им в рот доморощенных либералов-западников… Среди этой публики любимым тезисом стало утверждение, что раз в немецких архивах о потерях 22 двух танков в бою на подступах к Ленинграду не зафиксировано — стало быть, он просто «выдуман советской пропагандой».

Для правильного отношения к таким «доводам» хорошо помнить о том, что авторы западных якобы «исследований», на голубом глазу всерьез вещают о том, что на Курской Дуге десятью тысячами советских танков с огромным трудом было уничтожено лишь 3(три!) немецких машины. Более «добросовестные» «западоиды», правда, великодушно увеличивают их количество до 40 — при реальных потерях свыше 300. Так что обращать внимание на пропагандистское злобствование относительно «отсутствия боя под Красногвардейском» было бы просто верхом наивности. На счет же самого боя есть минимум два документальных доказательства. Первое — публикация «по горячим следам» в газете «Красная звезда»:

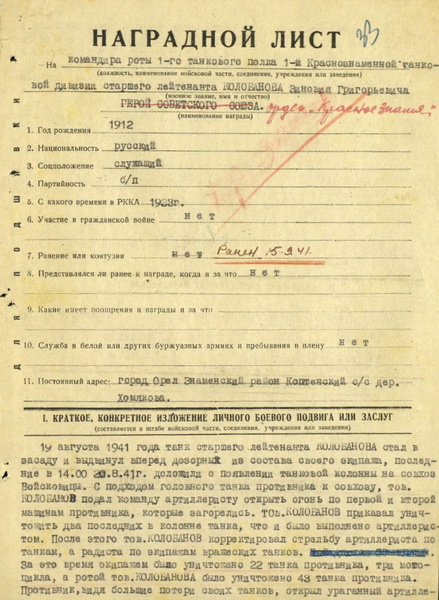

Второе — представление на награждении званием Героя Советского Союза старшего лейтенанта Колобонова — и его экипажа:

Правда, представление это было исправлено, как обычно пишут: «неизвестно кем в вышестоящем штабе» — на всего лишь орден Красного Знамени. Который, впрочем, в годы Гражданской войны был первым боевым орденом — и тоже «котировался» среди красноармейцев сродни появившемуся в 30-х годах званию «Героя». Хотя наводчику колобановского танка старшему сержанту Андрею Усову за тот бой дали как раз орден Ленина. Высший (среди именно орденов, а не званий) среди орденов СССР, вручаемый также вместе с медалью Золотая Звезда, которой награждали Героев Советского Союза. Механик-водитель Николай Никифоров, как и командир, получил «Красное знамя», а стрелка-радиста Павла Киселькова и заряжающего Николая Родникова наградили орденами Красной Звезды.

***

Еще один миф касается уже прошлой жизни героя-танкиста — содержанием является утверждение, что тому «пришлось отсидеть в Гулаге накануне войны». А чтобы читатели еще более прониклись «увесистой клюквой» насчет «несправедливости, допущенной сталинской тиранией к честному красному командиру», при этом обычно еще добавляют другой «жареный» якобы «факт». Относительно того, что Колобанову в советско-финскую войну еще и Героя Советского Союза дали, — но потом, после приговора к заключению в тот самый «страшный сталинский ГУЛАГ», разумеется, отобрали. Как это могло получиться: награждение-отбирание, в смысле — тайна сия велика есть. Поскольку для обоих актов требуется решение не «зловещих сталинских троек» (а тем более трибуналов), — но никак не меньше, чем Указы Президиума Верховного Совета СССР. Скрупулезно отражаемые в печатных бюллетенях — после выхода в свет расходившихся по всем мало-мальски крупным и не очень библиотекам страны. Так что вероятность сцены из оруэлловской антиутопии «1984», где главный герой, сотрудник местного «Министерства Правды» (то есть пропагандистской лжи), заменяет ставшие невыгодными власти публикации на другие, выглядит абсолютно фантастичной. И просто технически невыполнимой — ну, как можно незаметно вырезать из страницы газеты строчки о награждении званием Героя якобы осужденного танкиста? А поверх что — новый листик наклеивать — и скотчем прозрачным с искалеченной страницей соединять?

Между тем если серьезно, никаких печатных свидетельств о награждении Золотой Звездой Героя Зиновия Колобанова до сих пор не обнаружено — ни в архивах, ни в широкой периодике того времени, где как минимум такие Указы публиковались все полностью. За исключением, возможно, разве что секретных, касающихся разведчиков там или особо засекреченных ученых. Но обычные военные, тем более танкисты, а не зарубежные агенты Главного управления разведки РККА к ним уж точно не относились. Но еще большей фантастикой выглядит мотив якобы осуждения то ли лейтенанта, то ли даже капитана (в изложении таких же фантастов) Колобанова в ГУЛАГ. Обычно при этом «плакальщики» по «невинно осужденному герою» ссылаются на публикации журналиста Аркадия Пинчука, как раз и пустившего в широкие массы это, гм, мнение. Правда, не со слов самого Зиновия Григорьевича, — а якобы «услышанные от его друга»:

«Об ударе судьбы, который настиг танкиста под занавес той зимней войны, он поведал своему другу доценту Электротехнического института Виктору Винокурову. Оказывается, Зиновий Григорьевич за проявленное мужество в боях с белофиннами был представлен к званию Героя Советского Союза. В начале марта 1940 года получил Золотую Звезду и орден Ленина, сфотографировался с наградой на груди, послал карточку жене, а сам вернулся в роту, которая стояла севернее Выборга. 12 марта в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. В финских частях об этом узнали почти сразу, и солдаты противника с радостными криками бросились через линию фронта поздравлять Колобанова. И поскольку наши командиры еще ничего не знали о наступившем мире, капитана Колобанова обвинили во всех грехах, отдали под трибунал и, лишив наград и звания, отконвоировали в изолятор. Когда пришла новость о замирении воюющих сторон, черное дело было уже сделано. Решения военных трибуналов в те времена пересмотру не подлежали. Спасибо — не расстреляли...»

***

Честно говоря, при анализе этого «перла» даже сложно решить — с чего начать? Ибо бредовость практически всех его тезисов просто «зашкаливает». Относительно того, что Колобанову вообще не могли присвоить звание Героя, нигде не оставив при этом письменных свидетельств, говорилось выше. Но вот как можно представить себе ситуацию, когда финские солдаты после объявления мира «радостно бросились через линию фронта поздравлять» вражеского командира?! Притом что советские бойцы об объявлении мира, по словам автора этой ахинеи, не знали. А значит, по логике требования Уставов и элементарному чувству самосохранения должны были открыть по ломанувшейся через линию фронта толпе вражеских солдат убийственный огонь. Хотя бы для того, чтобы в ином случае не стать спустя пару минут жертвой успешной вражеской атаки.

Но даже если допустить, что толпы финнов бежали, например, без оружия и с белыми флагами — как можно всерьез верить в изложенные «доцентом Виктором Винокуровым» мотивы? На войне вообще во всех армиях мира без исключения у пехоты не слишком большая любовь к представителям тех родов войск противника, которые, имея в разы большую огневую мощь, — при этом многократно лучше защищены от огня обычных стрелковых подразделений. То есть к снайперам, артиллеристам, летчикам — да и танкистам тоже. Так что их, лишившихся прежнего преимущества, даваемого их оружием и техникой, в случае непосредственной схватки один на один в плен берут крайне редко — даже если те и выразят желание сдаться. Особенно если у взявшей верх стороны перед этим от метких выстрелов снайпера, снарядов артиллерии, бомб, сброшенных с самолета, пушек и гусениц танка уже образовалось немаленькое кладбище из тел своих боевых товарищей.

А тут финские солдаты проявляют просто-таки запредельно светлые чувства к командиру советской танковой роты — чьи боевые машины еще вчера поливали финские боевые порядки огнем из пушек и пулеметов, прорывая их оборонительные позиции, давили не успевших увернуться вражеских пехотинцев гусеницами, неся им поражение и смерть. Который и получил-то (якобы) Звезду Героя как раз за то, что отправил на тот свет или в госпиталь максимальное число вооруженных субъектов в финской военной форме. Это как понимать? В качестве еще только «Стокгольского синдрома», любви похищенных к своим похитителям — или уже полноценного БДСМ-шоу в лучших мазохистских традициях?

***

Но даже если на миг предположить возможность такого невероятного сценария — тем более непонятно, за что ж было сажать Зиновия Колобанова?! Наоборот, по логике — на следующий день если не в «Правде», то «Красной звезде» уже точно вышла бы «аршинная» статья с тезисами, вроде:

«Вчера финские рабочие и крестьяне, насильно мобилизованные своими помещиками и капиталистами в армию воевать со своими советскими братьями из РККА за интересы своих эксплуататоров, узнав о подписанном мире, дружно бросились поздравлять с высшей наградой Страны Советов награжденного ею доблестного командира армии, несущей освобождение всем людям труда, в Финляндии и не только…»

Может быть, ввиду всей запредельной абсурдности истории, поведанной Виктором Винокуровым, позднейшие «эпигоны» этих сомнительных откровений, излагают их несколько по-другому. Например: «Дело в том, что в марте 1940 года между сторонами был заключен мирный договор, благодаря которому советские солдаты принялись “брататься” с бывшими врагами. За это всех начальников строго наказали. В их числе оказался и Колобанов». Что ж, «братания» между солдатами воюющих армий, в Первую мировую так точно, — действительно имели место быть. Но лишь к самому ее концу — и между бойцами тех стран, которым война надоела уже «до чертиков». Особенно с учетом ее многолетней затянутости — и отсутствия реальных перспектив на победу одной из сторон. Как у немецкой и российской армий к 1917—18 гг., например. Правда, закончилось это прогнозируемо революциями в обеих империях, — стерших их с политической карты мира.

В этой связи решительно непонятно — с какой стати было «брататься» с заклятыми врагами красноармейцам, чья страна хоть и завершила войну с Финляндией (уже четвертую по счету, кстати, после победы Октября) мирным договором, — но выгодным прежде всего для СССР? То есть — победой советского оружия. С какой стати победителям брататься с побежденными, что обычно подразумевает равное желание у обеих сторон «воткнуть штыки в землю» — решительно непонятно. Тем более что, как показывает история, для «втыкания штыков в землю» необходима еще и готовность желающих дезертировать с войны — при необходимости втыкать их в своих командиров, приказывающих воевать. То есть — о фактической готовности к военному мятежу. Упоминаний о котором, что с советской, что с финской стороны в те годы в серьезных источниках как-то не зафиксировано.

***

Так что, исходя из вышесказанного, тезис о «награждении, а потом лишении Зиновия Колобанова званием Героя с последующим заключением в ГУЛАГ» можно считать однозначным фейком. Что косвенно подтверждает и еще один тезис последнего — насчет того, что «Решения военных трибуналов в те времена пересмотру не подлежали». После чего в статье Пинчука в следующем абзаце без малейшего сомнения пишется:

«Когда началась Великая Отечественная, о Колобанове вспомнили. Его вызвали “куда следует” и предложили вместо тюрьмы — фронт. Танкист такое предложение принял за счастье. “Только о своих подвигах и наградах, — предупредили бывшего капитана, — забудь навсегда. Не было у тебя ни подвигов, ни наград. А если будешь достойно воевать — Родина тебя не забудет”. Дав подписку о пожизненном сохранении тайны, Колобанов прибыл в военкомат. Там ему без лишних вопросов присвоили “старшего лейтенанта” и направили на Кировский завод комплектовать танковую роту».

То есть спустя максимум год и несколько месяцев якобы «неотменяемое (прям как указы древних персидских царей, судя по всему?) решение военного трибунала» чудным образом оказалось-таки отмененным? Причем решением даже не суда апелляционной инстанции (что нередко происходило во все без исключения годы СССР), — но всего лишь неназванного в лучших традициях «кафкианского» «Процесса», «места, куда следует» обращаться осужденным военнослужащим? Особенно умиляет то, что мгновенно освобожденного якобы заключенного Колобанова не отвезли непосредственно на фронт, — но приказали отправляться в военкомат на общих основаниях с обычными новобранцами. Хотя, конечно, упоминание о «пожизненной подписке о неразглашении» (пребывания в местах заключения!) — это, пожалуй, еще дальше за гранью здравого смысла. Непонятно также, почему «тайный сиделец Гулага» не прервал свой «обет молчания» в хрущевскую эпоху, — когда пачками реабилитировали под соусом «невинно репрессированных» даже откровенных заговорщиков вроде маршала Тухачевского сотоварищи — и столь же откровенных предателей и врагов. Как, например, «вождя восстания в Кенгирских лагерях» (против Советской Власти, конечно же) в 1953 году полковника РККА и коменданта немецкого лагеря военнопленных по совместительству, после попадания в плен, Капитона Кузнецова. А все еще «боялся кровавой гебни», несмотря на устроенные ей Хрущевым «кровопускания»? Так зачем тогда доценту Винокурову столь убийственно-опасную информацию рассказал? Даром, что ли, Мюллер знакомил Штирлица с меткой баварской поговоркой «то, что знают двое — знает и свинья»? В общем, с какой стороны не анализируй фантазии на тему «тюремного срока Зиновия Колобанова» — все одно ерунда получается. Так что куда продуктивнее будет ориентироваться на информацию из первых рук: от самого Зиновия Григорьевича, а не его якобы «более информированных друзей» — в изложении хотя бы даже все того же Аркадия Пинчука.

«В первую танковую дивизию я попал из запаса, — рассказывал Колобанов. — Поскольку у меня уже был боевой опыт — прошел финскую и трижды горел в танке, — то дали “старлея” и назначили командиром роты».

Впрочем, даже иноагент Википедия приводит куда более подробный (и, главное, непрерывный) «послужной список» уникального танкиста:

«17 марта 1940 года (то есть через 5 дней после подписания того самого мирного договора с финнами, после которого его якобы посадили в зловещий ГУЛАГ), был назначен помощником командира 52-й роты танкового резерва по боевой части (1-я лёгкая танковая бригада), через пять дней после этого переведён в Киевский военный округ (город Староконстантинов, Украинская ССР). 6 сентября 1940 года присвоено воинское звание старшего лейтенанта. Служил заместителем командира роты 90-го танкового полка, командиром роты 36-го отдельного учебного танкового батальона 14-й лёгкой танковой бригады, старшим адъютантом (начальником штаба) батальона 97-го танкового полка, а 9 мая 1941 года назначен командиром роты батальона тяжёлых танков 97-го танкового полка 49-й танковой дивизии…»

***

Тем не менее, несмотря на полную высосанность из пальцев вышеизложенных лживых мифов о Колобанове, нельзя не заметить, что определенные загадки в его биографии действительно есть. В первую очередь — в плане карьерного роста. Точнее — его почти полного отсутствия. Закончив с отличием Орловское бронетанковое училище в звании лейтенанта — он оставался в этом звании минимум 4 года. Хотя даже в мирное время, даже для самых, хм, флегматично относящихся к карьере офицеров (в то время их именовали еще лишь «красными командирами») длительность пребывания в лейтенантской должности обычно не превышает двух лет. Интервал от старшего лейтенанта до капитана — 3 года. При условии занимания должности «на вырост», — как минимум предполагающей более высокое звание. Например: заместителю командира роты по штату полагается звание старшего лейтенанта, командиру роты — капитана, начальнику штаба батальона (замкомбату) — майора, начштаба (замкомполка) — подполковника.

Более того, в 1937—38 гг. уже не такой и молодой (1910 года рождения) танкист был слушателем Высших командных курсов РККА. Своего рода аналога «военных академий» для совершенствования знаний и навыков уже опытных офицеров, при занимании (или перед назначением) ими должностей не ниже заместителя командира батальона (начальника штаба). В той же Википедии есть упоминание о назначении Колобанова после указанных Курсов помощником командира боепитания 210-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. Командир (начальник) боепитания — это помощник (заместитель) помощника командира полка по тылу. Обычно — майор. А помощник (заместитель) начальника боепитания, соответственно, — минимум капитанская должность. Но вскоре Колобанова вновь переводят командиром танкового взвода — снова лейтенантского уровня, на которой он находится почти до самого начала «финской» войны в конце 1939 года. Все еще нося два лейтенантских «кубика» на петлицах — уже добрых 3,5 года.

Старшего лейтенанта (и это после полученного в тяжелых боях на советско-финском фронте боевого опыта в ходе командования танковой ротой!) ему присваивают лишь в следующем 1940 году. А капитаном (наконец-то соответствующим по штату хотя бы командиру роты) Зиновий Григорьевич становится лишь в мае 1942 года. Находясь при этом в малопонятном статусе после тяжелой контузии головного и спинного мозга, полученной в результате близкого разрыва немецкого снаряда 15 сентября 1941 года. В ряде источников можно прочесть намек, что в тыловых госпиталях на лечении герой-танкист находился чуть ли не до самого конца войны. Во что верится с очень большим трудом — госпитали, при всем уважении к самоотверженному труду его врачей и другого персонала, — не «богадельня» для многолетнего пребывания там серьезно раненных. Во всяком случае не в званиях высшего комсостава, — но лишь младших офицерских. Задача таких учреждений — пролечить максимальное количество раненных бойцов и командиров, чтобы при возможности вернуть их в строй. Не получилось за несколько месяцев — не поддающийся излечению пациент направляется на медкомиссию, освобождающую его от военной службы, нередко с назначением инвалидности и полагающейся по ней пенсии. Собственно, в более вменяемых источниках и сообщается о том, что пребывание Колобанова в уральских госпиталях завершилось 15 марта 1942 года. Но чем и в каком статусе он занимался дальше — непонятно. Просто жил на военную пенсию с женой и маленьким сыном — изображенным на фотографии тех лет?

Где-то работал — или хотя бы подрабатывал? Но, пожалуй, самое интригующее — возвращение теперь уже капитана Колобанова на военную службу, — состоявшееся в июле 1945 года. Так что отдельные не самые точные источники даже порой сообщают, что он «вернулся в армию под самый конец войны». Хотя да, формально РККА боевые действия действительно не закончила, — продолжив воевать против Японии в августе-сентябре 45-го. Другое дело, что 69-й танковый батальон 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии, расквартированный вблизи белорусских Барановичей, в боях на Дальнем Востоке участия не принимал.

***

В самом возвращении Зиновия Григорьевича на службу — тоже своя интрига. Хотя бы уже в том, что ему, наконец, предоставляют соответствующую его званию и будущему росту майорскую должность — заместителя командира батальона. Но главное — не совсем понятен мотив, по которому офицера-танкиста, 4 с лишним года восстанавливающегося после тяжелого повреждения головного и спинного мозга, скорее всего списанного в это время из армии по состоянию здоровья, вновь принимают обратно. В то время как после завоеванной Великой Победы миллионы солдат и десятки тысяч офицеров все более массово демобилизовывались — для участия в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Начальник Генштаба генерал Штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы войны» недаром в конце приводил слова Сталина, который называл одним из важнейших факторов победы СССР над Германией то, что последняя мобилизовала на фронт вдвое большую долю населения — 16 % против 8 % у Советского Союза. А такое ослабление трудовых ресурсов ни одна экономика долго выдерживать не может.

Колобанов был опытным офицером? Но, вообще-то, его опыт именно в ходе Великой Отечественной войны составлял чуть больше 2 месяцев — от первых боев в середине июля 41-го до контузии в сентябре того же года. Так что очень многие его коллеги-танкисты, действительно прошедшие всю войну, имели куда больший опыт танковых сражений — в том числе и с появившимися к середине Великой Отечественной «Тиграми» и «Пантерами».

Возможно, в вышеперечисленных малопонятных карьерных моментах героя боя под Красногвардейском имел значение некий личностный фактор. Например, неуживчивость офицера с некоторыми начальниками — в отместку за его прямоту откровенно «задвигавших» танкиста от роста в званиях и должностях. Вплоть до того самого «росчерка красным карандашом», отменившего его представление к званию Героя Советского Союза за уникальную победу в танковом бою. А под конец войны многие руководящие должности заняли талантливые генералы, получившие свои «звезды» за реальные победы, — начавшие службу в 1941 году еще офицерами на не самых высоких должностях.

Ведь только среди выпускников Орловского танкового училища одних только Героев Советского Союза по итогам войны насчитывалось больше сотни. И надо думать, командирами взводов-рот таких «асов» долго не держали. Как знать, может как раз в Управлении кадрами бронетанковых войск занял влиятельную должность один из «однокашников» «вечного капитана» Колобанова, — посодействовав возвращению его на военную службу? Которая после этого, наконец, стала идти более подобающе для кадрового офицера, — ставшего уже к началу 50-х командиром танкового батальона и подполковником.

К сожалению, дальнейший кадровый рост Зиновия Григорьевича прекратился в 1955 году — после, как сообщается, побега одного из его солдат в британскую оккупационную зону в Германии. После чего комбата перевели с понижением на майорскую должность заместителя командира батальона в Белоруссию. Хотя, по большому счету, наверное, уходу героя-танкиста в запас спустя 3 года немало поспособствовал еще один фактор. А именно — начатое уже Хрущевым новое сокращение армии, в ходе которого увольняли в первую очередь офицеров «предпенсионного» возраста. А родившемуся в 1910 году танкисту к 1958 году исполнилось уже 48 лет — в то время как офицеры Советской Армии в звании до подполковника включительно уходили на военную пенсию в 45.

После увольнения из армии Зиновий Григорьевич работал мастером ОТК на одном из минских заводов. Там же и прожил до почтенных 84 лет, — уйдя из жизни в 1994 году. Оставшись в памяти потомков Победителем в самом результативном по числу подбитых вражеских танков бою — в ходе отражения гитлеровского наступления на Ленинград в августе 1941 года.

Оценили 50 человек

64 кармы