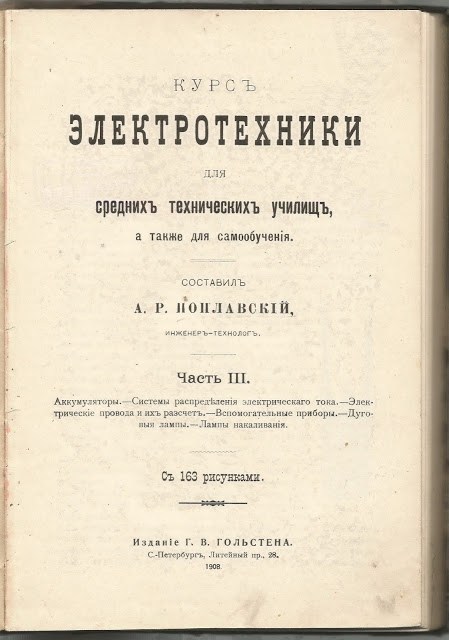

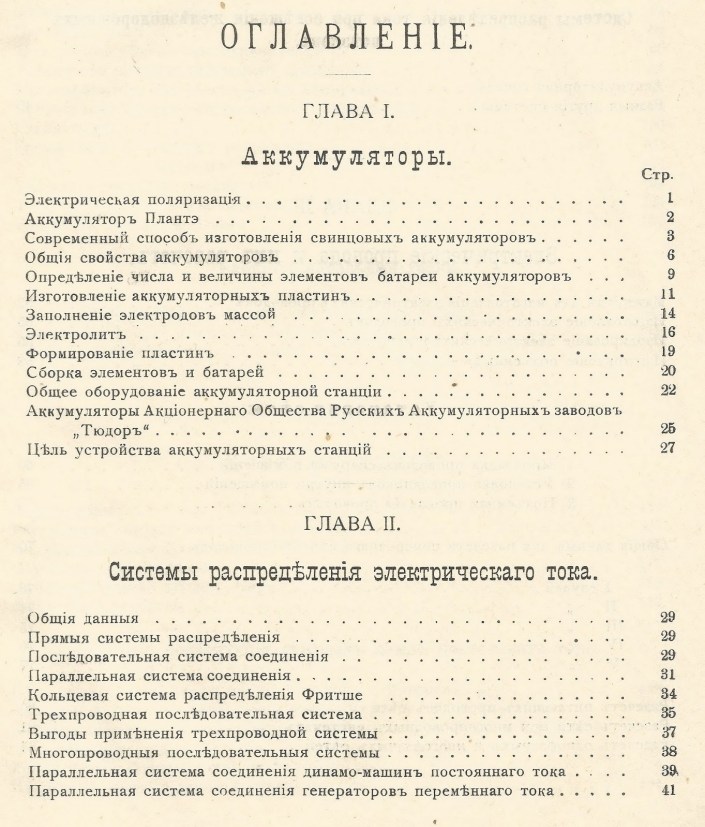

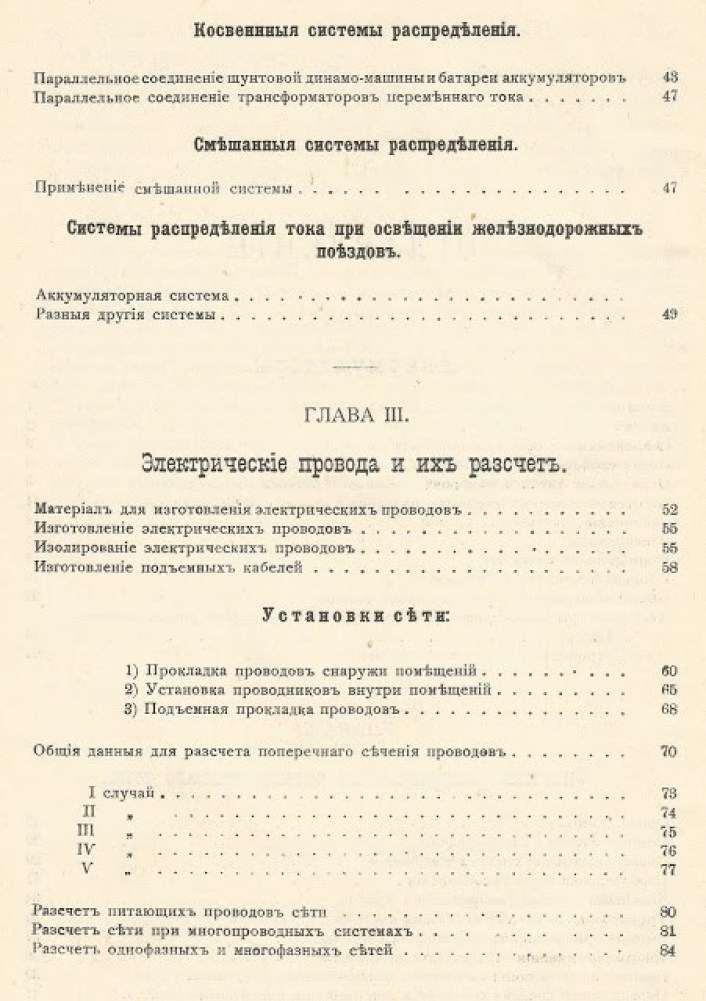

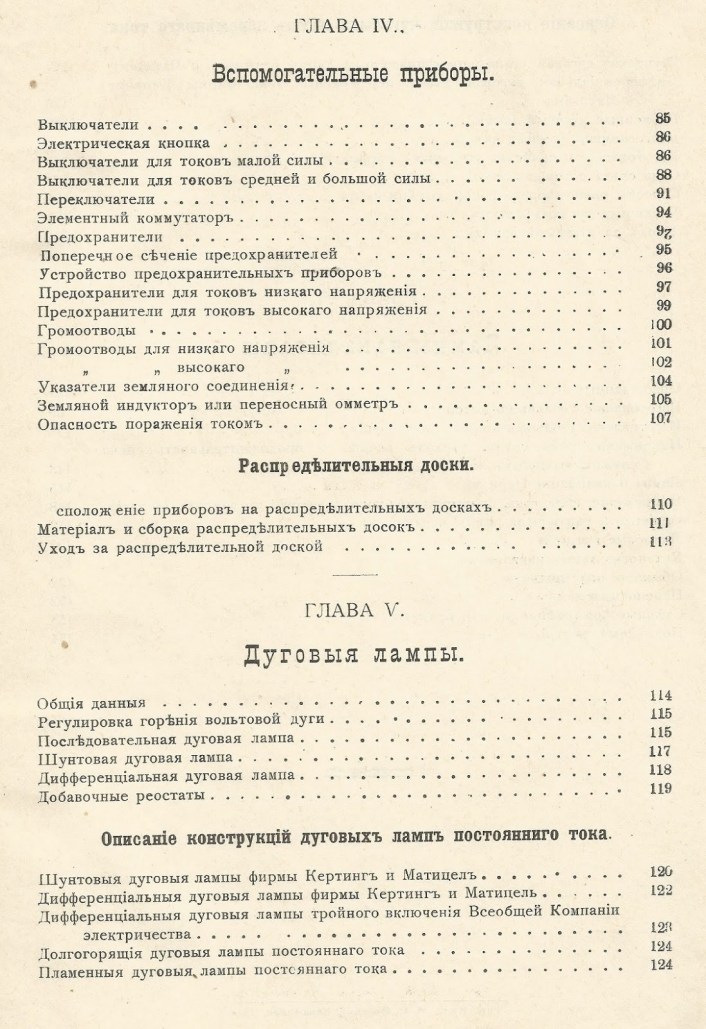

Курс электротехники для средних технических училищ. А.Р. Поплавский. Часть III. 1908 год.

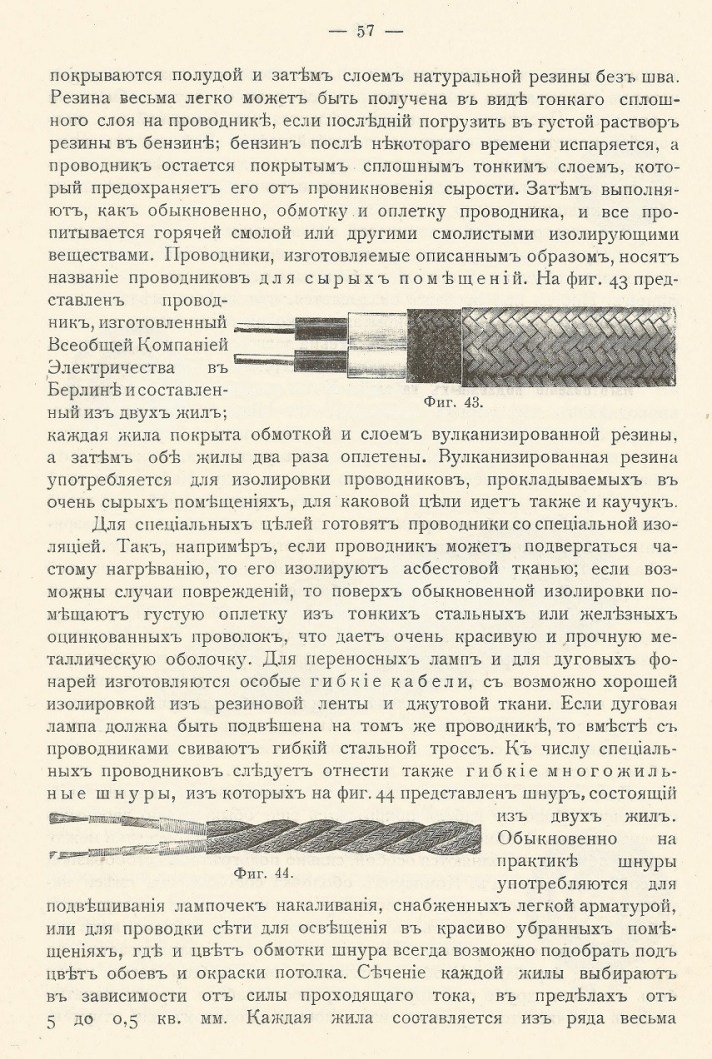

Аккумуляторы. — Системы распределения электрического тока. — Электрические провода и их расчет. — Вспомогательные приборы. — Дуговые лампы. — Лампы накаливания. С 163 рисунками. С-Петербург. 1908 год.

Электрификация страны. Учебник по электротехники.

Электрификация страны. Учебник по электротехнике.

Электрическое освещение и электротехника. 1908 год.

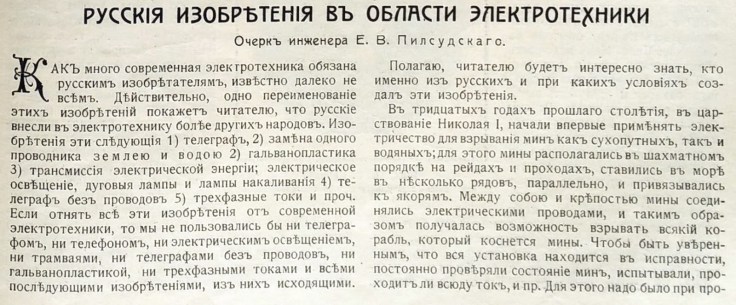

Русские изобретения в области электротехники. 1914 год. Журнал «Природа и люди» № 29, 1914 года. Часть статьи.

Электрификация страны.

VII Всероссийский электротехнический съезд в 1913 году поручил Постоянному Комитету выработать законопроект об устройстве линий электропередач для районных станций в интересах:

«развития производительных сил»,

«использования естественных источников энергии»,

«широкого распространения дешевой энергии в массах населения»,

«усовершенствования путей сообщения, прогресса сельского хозяйства, развития мелкой и кустарной промышленности».

(Труды VII Всероссийского Электротехнического Съезда, 1912-1913 гг. в Москве. Выпуск первый — СПб, 1913 г.)

На рубеже XIX–XX вв. Россия прошла начальный этап электрификации и накануне Октябрьской революции 1917 г. имела производственный и научно-технический потенциал, достаточный для опережающего развития электроэнергетики и реализации комплексных проектов освоения природных энергетических ресурсов.

То что производственная и техническая летопись отечественной электроэнергетики начинается планом ГОЭЛРО, не случайно. Не только в ранней советской историографии, но и в более позднее время всё делалось для того, чтобы сформировался стереотип, что в «варварски отсталой аграрно-крестьянской стране» вообще не было собственной энергетической и электротехнической базы, а план ГОЭЛРО — детище исключительно Октябрьской революции и лично В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Из статьи доктора исторических наук Н.С. Симонова, Федеральная Сетевая Компания (ПАО «ФСК ЕЭС»), Москва, Россия:

В 1913–1916 гг. Российская Империя по показателю производства электроэнергии входила в первую пятерку индустриально развитых стран.

Реальные технико-экономические показатели и комплексные статистические данные дореволюционной электроэнергетики в советское время либо замалчивались, либо сознательно искажались. Даже в энциклопедической литературе было принято считать, что по производству электроэнергии дореволюционная Россия «находилась на одном из последних мест в мире».

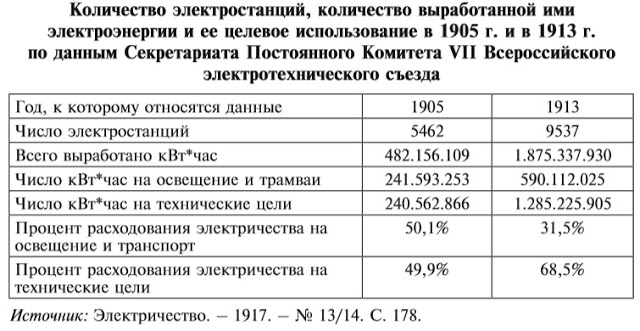

По неполным данным, опубликованным в 1917 г. Секретариатом Постоянного Комитета VII Всероссийского электротехнического съезда, с 1905 г. по 1913 г. (то есть за 8 лет) общее количество электростанций в Российской Империи увеличилось в 1,7 раза, а количество произведенной ими электроэнергии выросло в 3,8 раза.

Последнее объективное исследование состояния дореволюционной электроэнергетики в 1920 г. провели разработчики плана ГОЭЛРО из 6-й (петроградской) группы (инженеры Т.Ф. Макарьев, А.И. Фирсов, Я.А. Самойлович и профессор Н.Н. Георгиевский). Методом экспертных оценок они установили, что за 1916 г. всеми электростанциями общего пользования и блок-станциями цензовой промышленности было выработано примерно 4730 млн. кВт*час электроэнергии – в 2 раза больше, чем в 1913 г. Результаты их исследования изложены в записке «О прошлом и настоящем положении вопроса об электрификации России» (май 1920 года)

Статистика потребления электроэнергии за 1916/17 год в советской историографии никогда не упоминалась. Очевидно, проблема заключалась в том, в том, что названная в записке «О прошлом и настоящем положении вопроса об электрификации России» величина (4,7 млрд. кВт*час) чуть-чуть не дотягивала до количества электроэнергии, выработанной в Советском Союзе в 1928 году (5 млрд. кВт*час). С пропагандистской точки зрения это было крайне неудобно. Получалось, что план ГОЭЛРО, о полном выполнении которого было торжественно заявлено в 1930 году, имел своей целью восстановление дореволюционного уровня электропотребления. Использование же только довоенных показателей позволяло манипулировать цифрами роста производства электроэнергии, начиная с 1921 года, выдавая их за результат деятельности партии и правительства по реализации «ленинского плана ГОЭЛРО».

Из статистических данных следует, что накануне революции 1917 года благами электрификации пользовались жители не только губернских центров, но и ряда уездных городов и городских поселений. В трех губерниях: Московской, Тамбовской и Кубано-Черноморской было электрифицировано 116 городов. В Тверской, Петроградской, Крымской и Гомельской – 114 городов.

Лидером сельской электрификации являлась Московская губерния – 56 деревень. В Нижегородской губернии насчитывалось 12 деревенских электростанций общественного пользования, в Гомельской губернии – 13, в Тамбовской губернии – 14, в Тульской губернии – 24, во Владимирской губернии– 31.

Динамичное развитие электроэнергетики в Российской Империи было прервано последовательностью социально-политических катаклизмов, потрясших сами устои российской государственности. Этот период, продолжавшийся примерно до конца 1921 года, характеризовался полной деградацией электроэнергетической отрасли. Топливный голод, отрыв от РСФСР Баку и Донбасса парализовали работу многих электростанций, как фабричнозаводских, так и общего пользования. (например, по условиям Брестского мирного договора, подписанного большевиками, к Германии отошли важнейшие промышленные области России: Донецкий и Криворожский районы с мощной угольной промышленностью и черной металлургией.)

источник

Первые электростанции общественного пользования, отпускавшие электроэнергию частным абонентам на цели электроосвещения и взымавшие с них за это определенную плату, возникли в 1886–1888 гг. в С.-Петербурге и в Москве – на 4 года позже первой в мире центральной электростанции в Нью-Йорке, построенной по проекту Т.А. Эдисона. В 1896 г. в Российской Империи насчитывалось 35 электростанций общественного пользования, ведущих регулярный бухгалтерский (первичный) учет произведенной и потребленной электроэнергии, который фиксировался документально и являлся основанием для исполнения взаимных обязательств абонентов и владельцев электростанций.

Идея строительства, например, Шатурской ГРЭС возникла ещё до революции. Место для ее строительства было выбрано в 1914 году Р. Э. Классоном по причине богатых залежей торфа. В марте 1917 года Московская городская управа поручает И. И. Радченко и А. В. Винтеру начать подготовку строительства электростанции на Шатурских торфяных болотах, однако в связи с последующими событиями в истории страны работы были приостановлены. На митинге в 1925 году ей было присвоено название Шатурская ГРЭС имени Ленина.

Первая электростанция (блок-станция) в России была построена на Сормовском машиностроительном заводе для питания осветительных установок в 1876 г. В 1892 году состоялся пуск Зыряновской ГЭС на Рудном Алтае. Это была одна из первых ГЭС на территории Российской Империи, причем построенная отечественными специалистами. В 1892 была запущена гидростанция на р. Охта, построенная Чиколевым и Классоном. Крупнейшая в России электростанция однофазного тока на 800 кВт была построена на Васильевском острове в Петербурге в 1894 г. под руководством инженера Н.В.Смирнова.

11 мая 1903 года вблизи Ессентуков было заложено здание первой в России промышленной гидроэлектростанции «Белый Уголь». Уникальность этой ГЭС еще и в том, что именно здесь впервые в мире была осуществлена параллельная работа двух электростанций – дизельной Пятигорской тепловой электростанции и ГЭС «Белый Уголь». Таким образом, специалистами Российской империи в 1913 году была создана первая в мире энергетическая система. В дальнейшем принцип параллельной работы был использован в плане ГОЭЛРО, при создании единой энергетической системы СССР, и до сих пор он заложен в основу всех ныне существующих энергосистем мира.

Всего, по данным министерства земледелия, в Российской империи на 1916 год, было построено уже 24 гидроэлектростанции.

Оборудование для гидроэлектростанций производили:

• заводы Товарищества чугунолитейного и машиностроительного про изводств «Добров и Набгольц» в Москве;

• заводы г-на Пирвиц, г-на Мантеля и г-на Майера в Риге;

• завод С.А. Балакшина в Кургане;

• завод братьев Тиме в Опочке (Псковская губерния).

Российские предприниматели строили гидравлические турбины с 1872 года, причем к 1914 г. заказы на их производство принимали 28 предприятий. Общее количество гидротурбин, построенных в России с 1872 г. по 1916 г., составило 3159 штук при мощности 103370 л. с. Ввезено же из-за границы с 1882 г. по 1913 год было 910 гидротурбин общей мощностью около 60 000 л. с. Таким образом, ввоз составил 43% мощности всех турбин. Наиболее крупные гидротурбины выпускали рижские заводы, но по количеству изделий на первом месте стоял завод С.А. Балакшина.

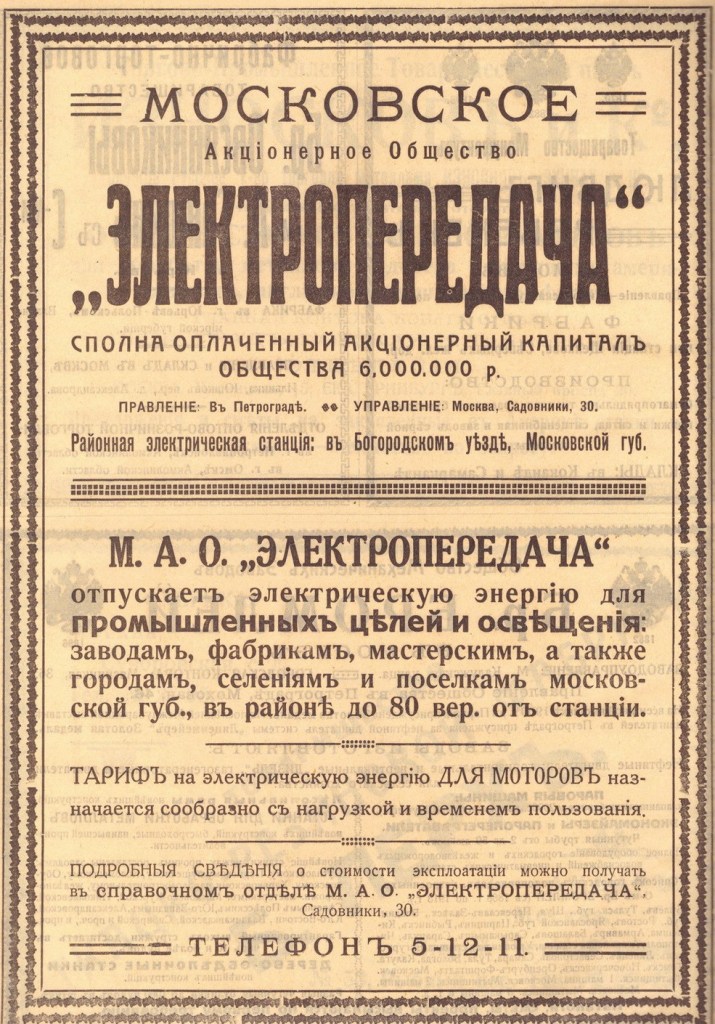

Электрическое освещение и электротехника. Электрификация страны. Промышленность Российской империи. Московское общество Электропередача.

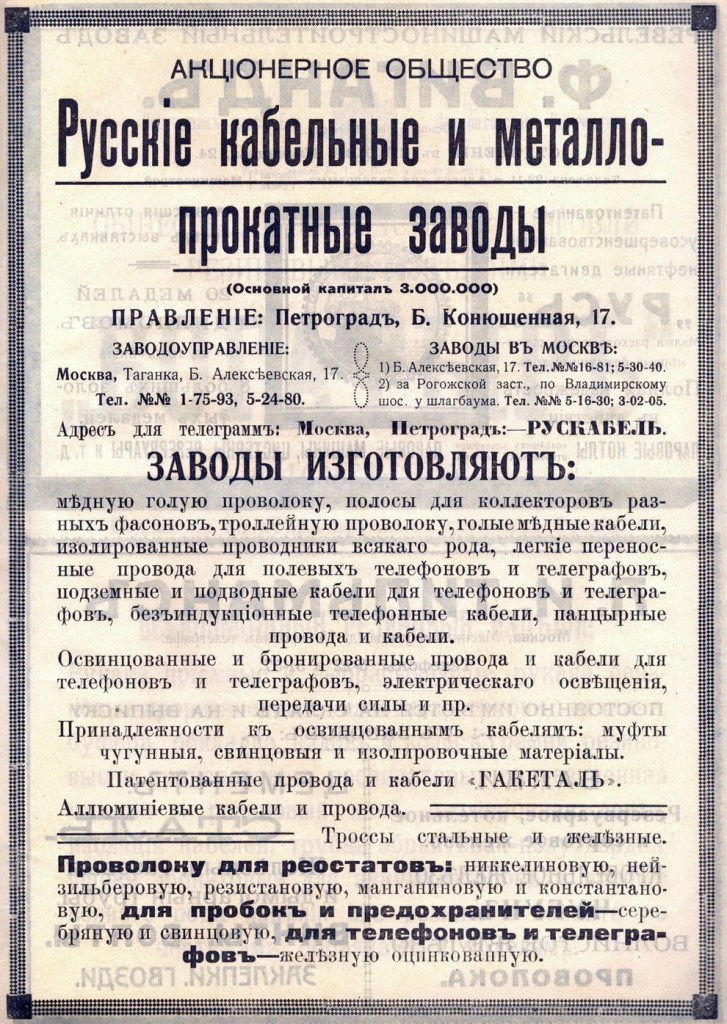

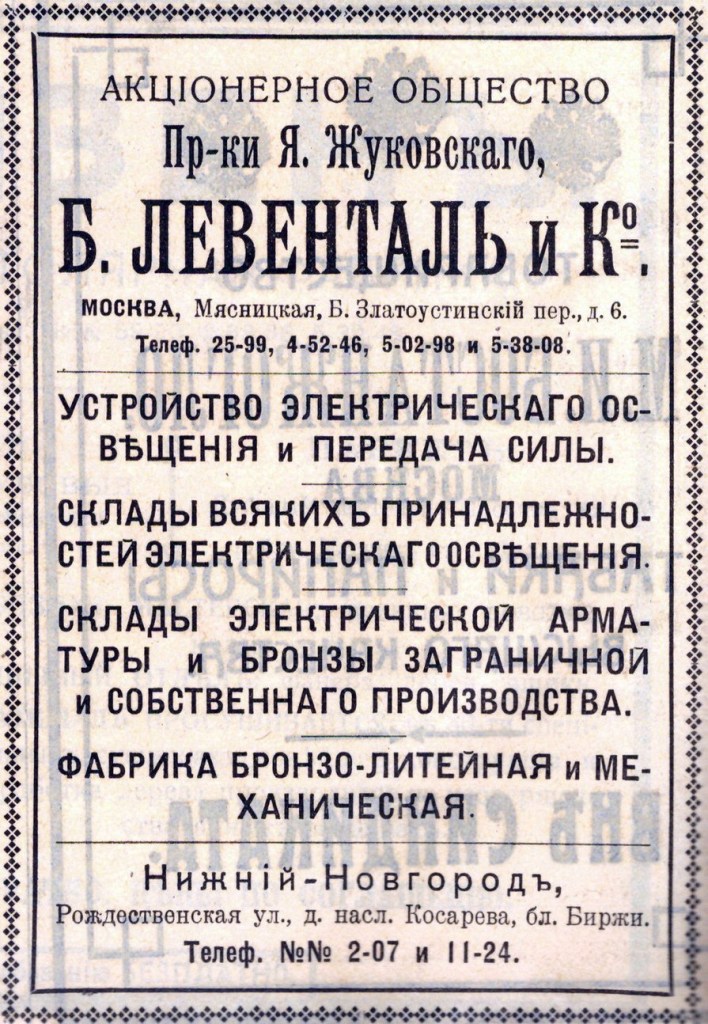

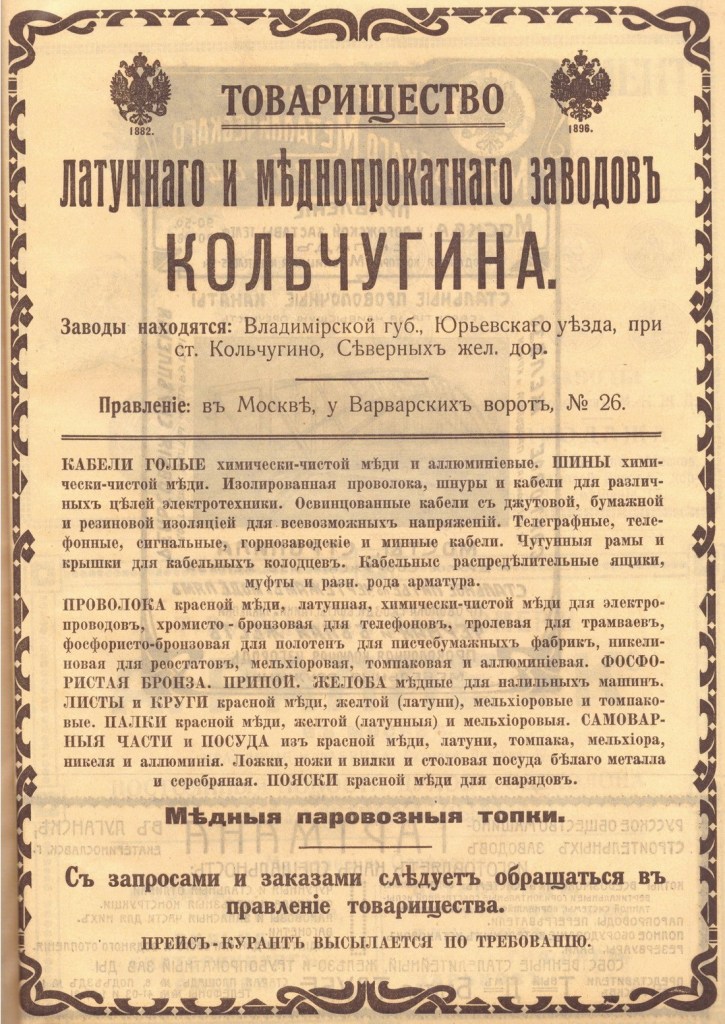

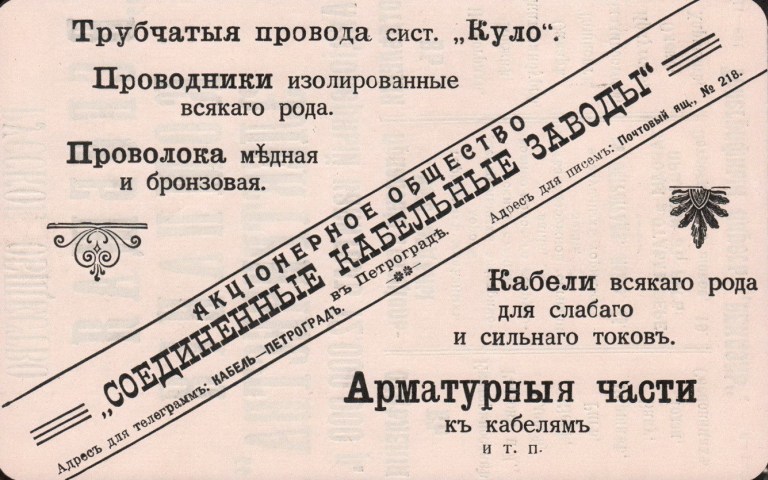

Электрическое освещение и электротехника. Электрификация страны. Промышленность Российской империи. Русские кабельные и металлопрокатные заводы.

Электрическое освещение и электротехника. Электрификация страны. Промышленность Российской империи.

Электрическое освещение и электротехника. Электрификация страны. Промышленность Российской империи. Московский завод подъемных сооружений.

Электрическое освещение и электротехника. Электрификация страны. Промышленность Российской империи.

В начале 80-х годов XIX века в С.-Петербурге образуется акционерное общество «Русское производство изолированных проводов электричества» и строится завод, который сначала выпускал обмоточные и монтажные провода из натурального шелка и хлопчатобумажного волокна, а затем в 1890 году, как и предприятие Сименса, начал производство силовых кабелей и кабелей связи с ленточной или проволочной стальной броней.

В 1885 г. инженер-технолог М. М. Подобедов учредил «Товарищество для эксплуатации электричества» и основал в С.-Петербурге и в Москве заводы по выпуску кабельной продукции широкой номенклатуры:

— неизолированные медные проводники;

— проводники, изолированные лентами и нитями;

— проводники с изоляцией из гуттаперчи и каучука;

— кабели силовые и связи, бронированные, в свинцовых оболочках.

Продукция заводов Подобедова отмечалась дипломами и медалями на промышленных выставках в Нижнем Новгороде, Петербурге и Париже. В 1913 г. «Товарищество» преобразуется в Акционерное общество «Русские кабельные иметаллопрокатные заводы» — «Русскабель». В годы мировой войны заводы Подобедова продолжали расширяться: строились новые про изводственные здания, устанавливалось новое оборудование. Численность рабочих на обоих заводах возросла с 700 человек в 1913 г. до 2,8 тыс. человек в 1916 г.

В 90-е годы XIX в. в С.-Петербурге возникли еще три кабельных завода, изготавливавшие как неизолированные, так и изолированные провода. В 1905 г. московская фабрика «Владимир Алексеев», специализировавшаяся на выпуске золотоканительных изделий, тоже начинает выпускать кабели и провода. На основе этого производства в 1909 г. открываются меднопрокатный и кабельный заводы товарищества «Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин». На них осваиваются ряд новых для России кабельных изделий: эмалированных проводов, медных шин и полос, алюминиевых проводников. На базе этих заводов впоследствии был организован завод «Электропровод», первым председателем правления которого являлся выдающийся театральный режиссер К. С. Станиславский (К. С. Алексеев).

В 1900 г. организуется кабельное производство на Кольчугинском латунном и меднопрокатном заводе, выпускавшем силовые и телефонные кабели, провода, кабели и провода с резиновой изоляцией.

В 1894 году под Москвой к производству изделий электротехнического фарфора для установок низкого напряжения приступил завод С. П. Чоколова (ныне завод «Изолятор»).

Значительных успехов в выпуске высоковольтных изоляторов добился завод Я. Эссена в Риге, который выпускал изоляторы на напряжение до 2000 вольт. Во время мировой войны производство специальной изолировочной массы наладил Петроградский арматурный завод.

Прокладка электрической линии на Английской набережной рабочими акционерного общества «Гелиос». 1900 г. Фотография ателье Буллы. ЦГАКФФД СПб. Электрификация в России.

Электрификация до революции

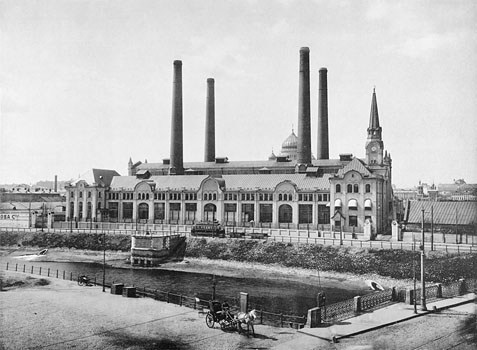

Центральная электрическая станция в Москве. Введена в эксплуатацию 15 февраля 1907 года.

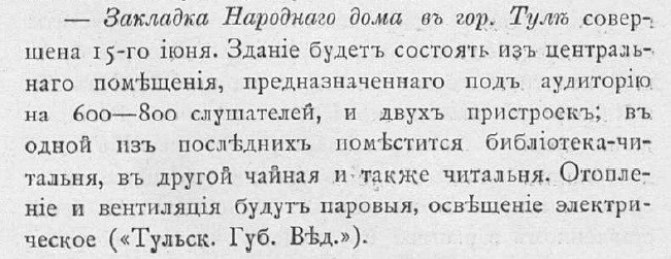

Электрификация страны. Народный дом в Туле. Журнал «Зодчий», 1904 год.

Рабочий городок до революции. Электрическое освещение. Гаванский рабочий городок, 2-ой корпус. Полностью электрифицированный рабочий городок. В каждом доме были лифты. Эллиптический выступ среднего корпуса вмещал общественный центр: чайную — столовую, библиотеку и зал для общественных собраний с эстрадой и киноаппаратурой. Фото 1906 года.

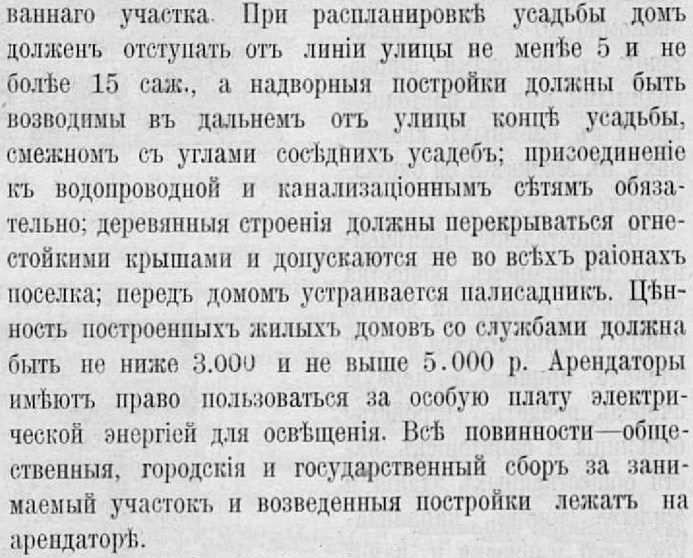

В 1913 году железнодорожное ведомство возводит по проекту В. Н. Семёнова и А. И. Таманова рабочий посёлок-сад близ станции Прозоровская (бывшая станция Раменская Московско-Казанской железной дороги в районе современной железнодорожной платформы Загорянка) и представляет его в качестве эталона для строительства поселений-садов на средства железных дорог.

Поселок сад для рабочих. 1913 год. Из журнала «Зодчий», №47, ноябрь 1913 года.

Подробнее: Рабочие городки и поселки в Российской империи.

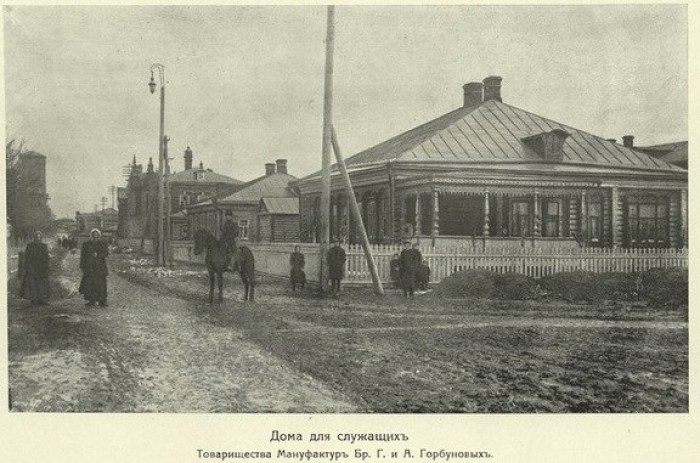

Электрифицированный рабочий поселок при ф-ке Т-ва Мануфактур. 1913 год.

С. М. Прокудин-Горский. Рабочий поселок. Ковжинский лесопильный завод. 1909 год.

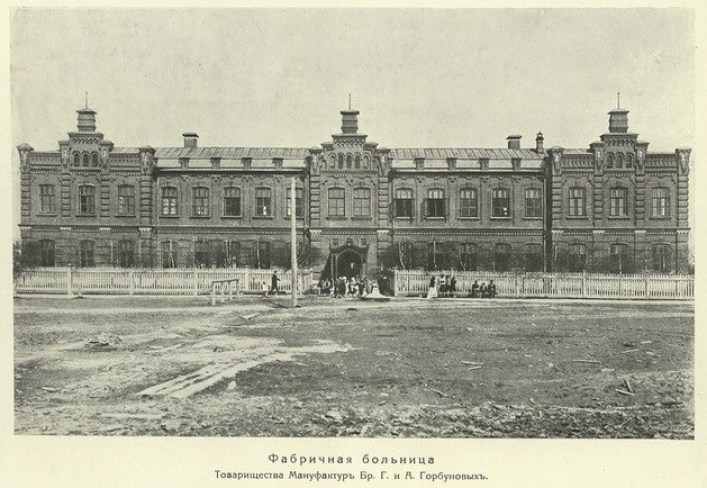

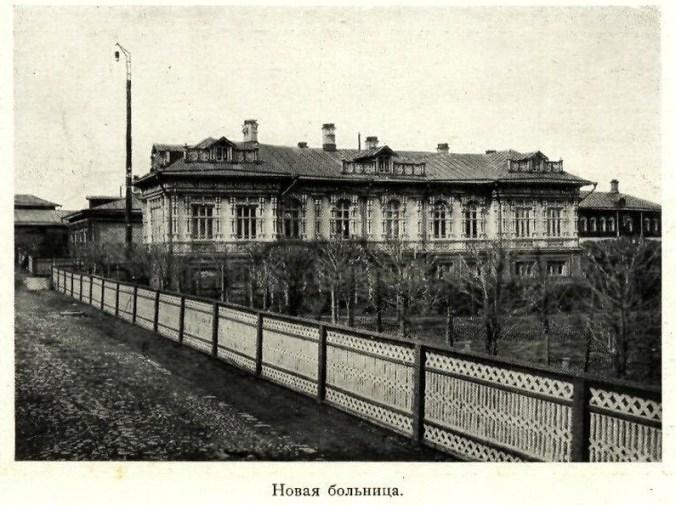

Село Середа Нерехтского уезда, Костромской губернии. Фабричная больница при ф-ке Т-ва Мануфактур Бр. Г. и А. Горбуновых. 1913 год. Полностью электрифицировано.

К 1892 г. на фабрике было 1650 механических станов, работали 2900 рабочих, ее годовой оборот составлял около 4 млрд. руб. Товарищество в обязательном порядке страховало рабочих, строились бесплатные больницы, школы, ясли. Работала вечерняя школа для взрослых рабочих.

При фабрике была выстроена прекрасная больница с хорошо оснащённой операционной, зубоврачебной комнатой, дезинфекционной камерой, аптекой, отдельным инфекционным отделением, родильным отделением. Для повышения квалификации персонала существовала библиотека, выписывались медицинские и фармацевтические журналы.

Дополнительно была построена новая больница.

Электрифицировались больницы, школы, различные общественные учреждения.

Фотография учениц 6 класса женской гимназии на полднике 1911 г. Москва

Женская гимназия. 4-й класс. СПб, 1910г.

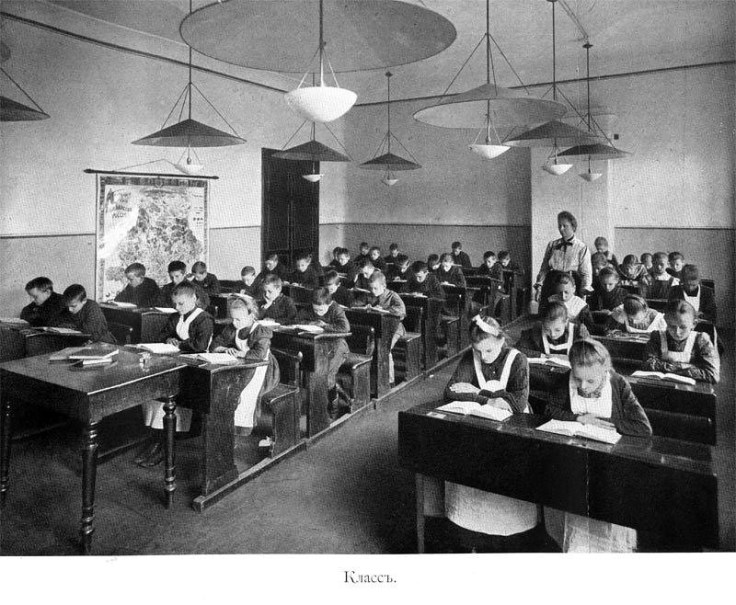

Начальная школа. г. Тверь

Школа для рабочих резиновой мануфактуры "Треугольник".

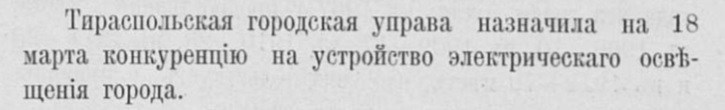

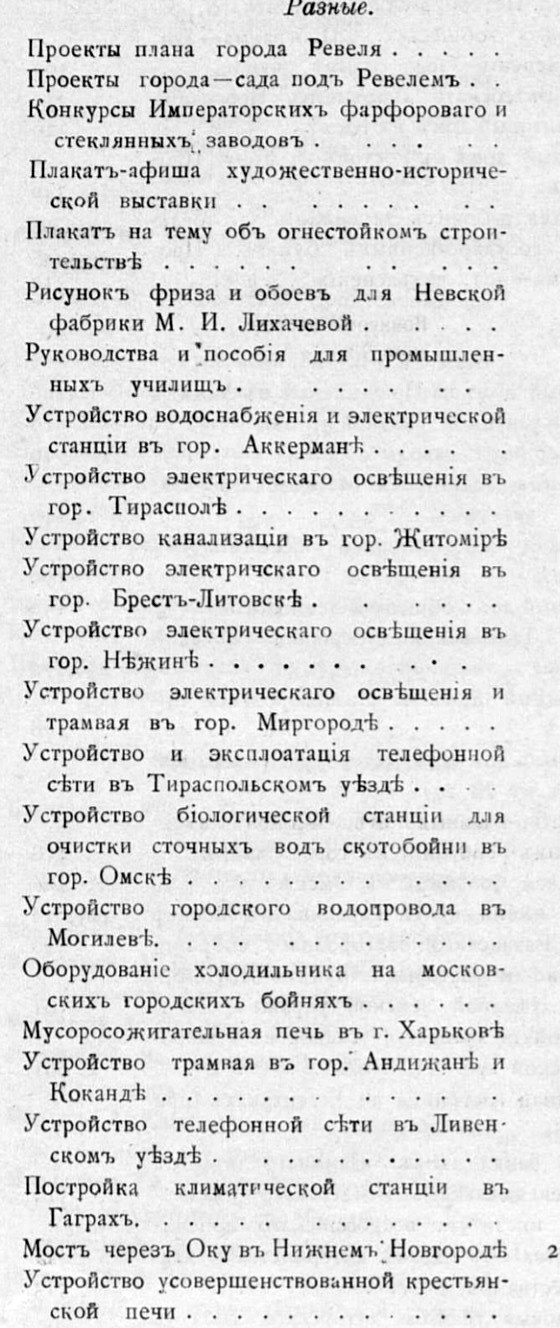

Электрификация страны. Лишь некоторые объявления из журналов того времени:

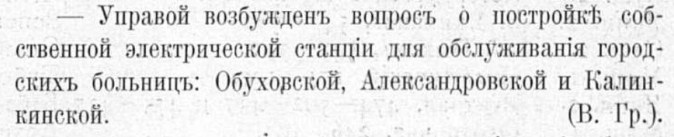

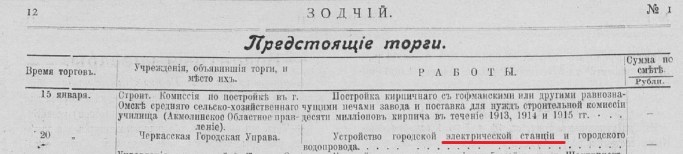

Журнал «Зодчий», №1, 1912 год.

Журнал «Зодчий», №22, 1912 год.

Журнал «Зодчий», №22, 1912 год.

Журнал «Зодчий», №11, 1913 год.

Журнал «Зодчий», № 23, 1912 год.

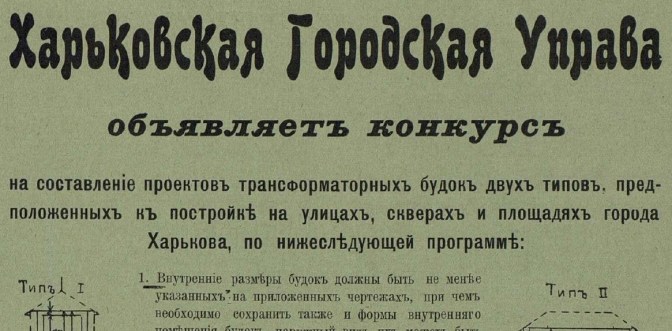

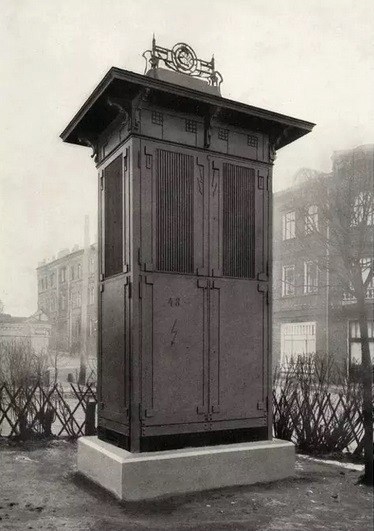

Трансформаторные будки выглядели примерно так:

Трансформаторная будка на Покровском бульваре у Воронцова поля. 1910 год .

Журнал «Зодчий», № 5, 1913 год.

Журнал «Зодчий», № 2, 1913 год.

Журнал «Зодчий», № 3, 1913 год.

Журнал «Зодчий», № 3, 1913 год. С заметкой о колоссальном росте экономического развития России.

Журнал «Зодчий», № 1, 1913 год.

Выдержка из содержания журнала «Зодчий», 1913 г.

За период с 1900 г. по 1914 год электротехническая промышленность России прошла путь от мелких полукустарных мастерских и отделов комплектации иностранных фирм до крупных производственных предприятий и торгово-промышленных фирм. Ядро отрасли представляли 20 фабрик и заводов, оборудованных по последнему слову техники, с годовым оборотом свыше 1 млн рублей.

Если в начале XX в. импортные электроизделия на 70% покрывали потребности российского рынка, то к 1914 году доля импорта в потреблении электроизделий сокращается до 30%. Этому способствовал не только высокий («заградительный») тариф 1906 года, но и растущие потребности в электроизделиях разного рода предприятий и населения.

В период экономического подъема 1908–1913 гг. в электротехнической промышленности России выделяются следующие группы производств: а) энергетическое машиностроение (паровые котлы и котельное оборудование, паровые и гидравлические турбины, двигатели внутреннего сгорания); б) электрическое апаратостроение (динамо-машины, трансформаторы, аккумуляторы и электродвигатели); в) слаботочная промышленность (телеграфное и телефонное оборудование, радиолампы и радиоизделия); г) электротехнические материалы (провода, кабели и изоляторы); д) электроосветительные и бытовые приборы (электролампы, электроплиты, кипятильники и т.д.).

В 1880 г. в С.-Петербурге состоялась одна из первых в мире электротехнических выставок. IV-я Всероссийская электротехническая выставка, состоявшаяся в 1892 году, по числу экспонатов уже могла претендовать название международной. Все организационные расходы по ее проведению взяли на себя российские предприниматели, проявив тем самым заинтересованность в развитии и распространении этой новой отрасли производства в Российской империи.

Некоторые первые электростанции:

В 1904 г. Минскую электростанцию и электрические сети по контракту с Русским обществом «Всеобщая компания электричества» за 150 тыс. рублей реконструировали и перевели на напряжение 440 вольт по трехпроводной системе — 2×220 вольт. В 1909 г. электроэнергией от нее пользовались: 11 церквей и монастырей, 137 магазинов, 84 частные квартиры, 16 фабрик, 8 клубов и спортивных обществ, 7 театров и кинематографов, 19 банков, 6 парикмахерских, 17 ресторанов и гостиниц, 7 учебных заведений, 4 больницы и лечебницы.

В Армавире, Ейске, Майкопе и Сочи электростанции средней по тем временам мощности были построены соответственно в 1905, 1909, 1911 и 1912 годах. В 1913 г. (по данным официального сайта «ОЭС Юга») электростанции такой же мощности вступили в строй в Анапе и Туапсинском порту.

В 1895 г. в Томске вошла в строй первая в Сибири центральная электростанция мощностью 135/150 кВт.

В Воронеже центральная электростанция мощностью в 315 кВт была от крыта 30 ноября 1899 г. на Большой Богоявленской улице. В 1902 и в 1906 годах были произведены работы по уве личению ее мощности, которая составила 825 кВт. В 1915 г. электростанция отчастных владельцев перешла в собственность города. И в том же году городское управление приступило к постройке новой станции мощностью в 2000 кВт, на берегу реки Воронеж, так как старая была полностью загружена. Запуск ее состоялся в октябре 1917 года, в самый канун бурных политических и социальных потрясений.

Ярославская городская электростанция общественного пользования, построенная в 1900 году, одновременно обеспечивала питанием трамвай и освещение.

В 1900 г. АО «Русских электротехнических заводов Сименс и Гальске» построило электростанции общественного пользования в Самаре и в Туле на средства, привлеченные городскими властями. Соответственно, эти станции находились в ведении городских управ и являлись объектами муниципальной собственности.

Первая центральная станция в Смоленске была возведена в октябре 1901 года на левом берегу Днепра у крепостной стены, около Днепровских ворот.

В октябре 1901 г. решение о строительстве станции для обеспечения централизованной электроснабжения города приняла Рижская городская дума. Уже через месяц был выделен первый кредит — 8000 рублей. Официальное открытие станции и передача ее в ведение городского Управления предприятий состоялось 14 мая 1905 года.

В Челябинске (по данным РИА «Энергетика и ЖКХ») основателем электрификации считается купец В. М. Колбин. В 1904 году он вместе со своим родственником П. М. Кокоревым профинансировал строительство «Завода Электрической Энергии». Купил оборудование за границей на свои деньги и создал акционерное общество «Товарищество Колбин, Кокорев и К°». Впоследствии он стал организатором городской телефонной сети и предложил проект электрического трамвая.

Первая электростанция в Бийске также появилась благодаря стараниям предпринимателей того времени. Ее построила на свои средства на берегу реки Бии в 1898 году купчиха Елена Морозова. На станции использовались самые новейшие технологии того времени.

1 февраля 1898 г. дала ток центральная электростанция города Уфы (проект инженера Н. В. Коншина). Ее установленная мощность составляла 560 кВт и рассчитывалась на питание 12 тыс. ламп накаливания (в 16 свечей каждая) и 300 дуговых уличных фонарей (по 1200 свечей каждый).

Через 10 лет, в 1908 году, в Уфимской губернии небольшие электростанции общественного пользования были построены в городах: Белебее, Бирске и Стерлитамаке.

В 1900 г. предприниматель Иван Платонов построил возле своего особняка в Барнауле частную электростанцию мощностью 140 кВт. В 1910 году мощность станции была увеличена втрое.

Закладка пермской городской электростанции состоялась 29 июля 1901 года. Вокруг станции была создана воздушная проводная сеть постоянного тока.

В 1902 г. решение о строительстве электрической станции общего пользования приняла Вятская городская дума. Вятская Центральная электростанция была построена в рекордно короткие сроки — за семь месяцев. По составу оборудования и проектной мощности она была аналогична пермской. Торжественное открытие и освящение состоялось 6 декабря (19 декабря) 1903 года.

12 июля 1907 года в Рыбинске была введена в эксплуатацию центральная электростанция мощностью 210 кВт, оборудованная паровыми, дизельными и газогенераторными машинами.

В 1911 г. в Архангельске было принято решение «О финансировании строительства городской Думой (за счет специального займа) электротехнических предприятий и об эксплуатации их в дальнейшем Городской Управой». Пуск первого турбогенератора состоялся 26 августа 1915 года. К концу 1916 г. строительство городских электросетей в объеме, предусмотренном проектом, было завершено. В соответствии с проектом электроснабжение города осуществлялось по четырем радиальным ЛЭП 3 кВ, а тяговой подстанции трамвая — по двум линиям. В основном электроэнергией обеспечивались потребности порта и военных частей, дислоцировавшихся в Архангельске, но и число городских абонентов также постепенно увеличивалось.

В Калуге первая городская электростанция вступила в эксплуатацию в 1913 году. Она была построена на средства города и в первый год работы снабжала электроэнергией 78 дуговых фонарей уличного освещения и 635 ламп накаливания в частных домах.

В 1913 г. первая центральная электростанция, построенная на средства Губернской управы, заработала в Рязани. Она располагалась на улице Болдыревская в высоком, в готическом стиле корпусе из красного кирпича (ныне это здание хлебозавода № 1). К 1917 году протяженность электроосветительных сетей г. Рязани превысила 20 верст.

В пределах шести сибирских губерний: Тюменской, Новониколаевской, Омской, Томской, Енисейской и Алтайской — до революции было построено 18 станций общественного пользования с общей установленной мощностью 4704 кВт и годовой выработкой 5,5 млн кВт•час. Из них самые крупные: Томская (мощность 1051 кВт) и Красноярская (мощность 1295 кВт). 72% всех станций по числу и 19% по мощности генерировали постоянный ток.

Омская центральная станция (мощность 5 тыс. кВт), построенная в 1913 г. на средства, собранные городским самоуправлением, первоначально планировалась для устройства трамвая, но затем стала работать для электроосвещения и моторного движения, благо на ней применялась трехфазная система тока. Кроме того, в городе существовало несколько частных станций (фабрично-заводских и ведомственных).

В Иркутске первая электростанция открылась в 1905 г. на средства предпринимателя Н. П. Полякова. Мощность, которую она вырабатывала, хватало для освещения здания городской управы и нескольких частных домов. Наконец, в ноябре 1910 года, фирмой «Шуккерт и компания» была закончена постройка новой городской электростанции и осуществлена передача ее городу. Энергопредприятие обошлось городской казне в 472 тыс. рублей. К сентябрю 1911 года к сетям станции подключились более 1 тыс. абонентов.

В Новониколаевске первая Центральная электростанция вступила в эксплуатацию в декабре 1912 года. Уже в первый год существования к станции подключились около 600 абонентов (частные лица и предприятия). 5600 лампочек освещали квартиры, конторы, цеха и центральные улицы. В 1919 году (при Колчаке) станция выдала рекордный уровень выработки энергии — почти 408 тыс.кВт•час.

В 1908 г. городская станция заработала в Благовещенске (360 кВт), в 1909 г. — Никольск-Уссурийске (120 кВт), в 1915 г. — Николаевске-на-Амуре (36 кВт).

В 1912 году в Твери появилась первая в России теплоэлектроцентраль. Турбины, установленные на станции, построенной на берегу реки Тьмаки на средства фабриканта Савы Морозова, имели регулируемый отбор пара для технологических нужд. Оборудование Тверской ТЭЦ-1 состояло из двух турбогенераторов мощностью 6000 кВт. и шести паровых котлов, работавших на торфе, который доставлялся по железной дороге с местного торфопредприятия Васильевский Мох. До 70% выработанной электроэнергии отпускалось на нужды освещения и городского трамвая.

Благодаря электричеству во всех городах Российской империи появились синематографы — они поначалу так и назывались «электро-театрами». В Москве, например, в 1917 г. был 71 электротеатр общей вместимостью 23782 места — более чем достаточное количество для удовлетворения кинематографических потребностей полуторамиллионного города.

Всё это делалось без пафосной агитации, дешевых лозунгов, популизма с его декретами и плакатами, в рамках естественного развития страны.

Источник (постоянно дополняется новыми документами): https://charmingrussia.blog/20...

Оценили 36 человек

60 кармы