Русский богатырь, как известно, вел ближний бой. Один на один, или один на всех. Что помогало богатырю одерживать ультимативную победу над противником? Контактное оружие.

Меч

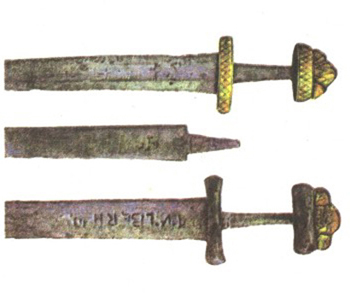

Меч – не просто русское оружие, а символ военной власти. Мечом клялись в споре, с ним разговаривали, ему давали имя, это имя выписывалось древними мастерами в верхней трети клинка.

Меч изготавливали из нового для человечества материала – металла. Его было не просто достать, недопустимо забыть и позорно потерять. Он был эксклюзивом у хозяина, и ещё не понятно, кто кем на самом деле владел.

Меч покупали за равное его весу количество золота. Чтобы избежать неудачной покупки, меч испытывали, перво-наперво, по звону: чем дольше, выше и чище звон клинка, тем лучше металл. Также он должен был с легкостью и не тупясь, перерубить толстый гвоздь и разрезать брошенную на клинок ткань.

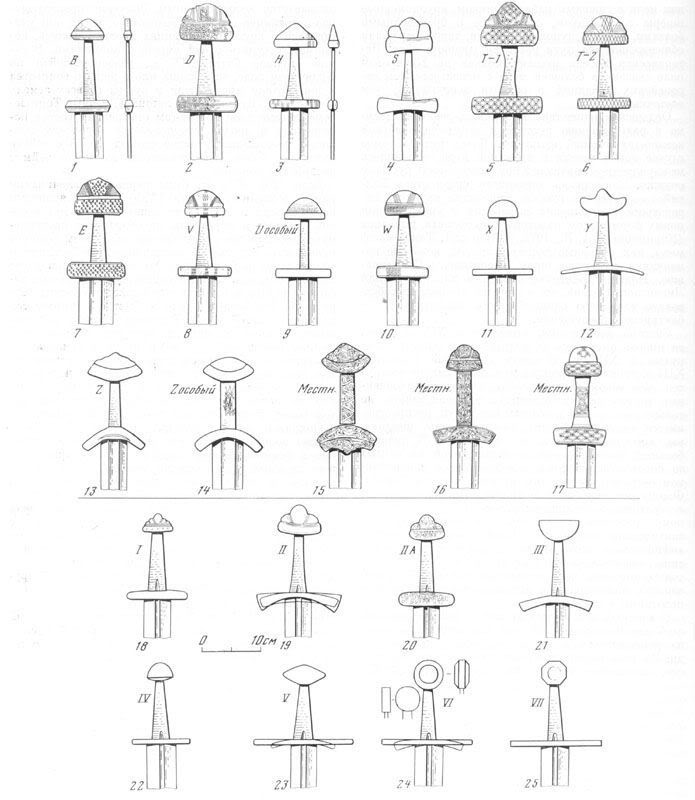

О вооружении войска времен первых русских князей можно судить главным образом по крупнейшим древнерусским некрополям, где по языческому обряду трупосожжения (исключения незначительны) похоронены как рядовые воины, так и представители знати. Концентрация находок совпадает в основном с крупнейшими городскими центрами (Чернигов. Гнездово-Смоленск, Тимирево—Ярославль), лагерями дружинников (Шестовицы Черниговской обл. ), районами активной земледельческой и торговой деятельности (юго-восточное Приладожье, Суздальское ополье).

Многие курганы X в. дают вооружение профессиональных воинов-дружинников, составлявших основу правящего класса. В этих погребениях (их учтено 547) оружие является не этническим, а социальным показателем.

Точные подсчеты археологических комплексов, содержащих предметы вооружения, позволили констатировать относительно высокую степень военизации общества X в., при которой каждый пятый — десятый мужчина носил оружие, а также значительную техническую оснащенность войска, при которой один из трех ратников имел два-три вида оружия.

Боевой топор

Топор также служил богатырям верою и правдою с незапамятных времен, но пешим. Был незаменимым инструментом при монтаже военных механических устройств, фортификационных заграждений и для расчистки дороги в лесу. Топор в хороших руках мог запросто расколоть щит или порвать кольчугу.

Характерная черта русского топора – загадочная дырочка на лезвии. Ученые выдвигал разные гипотезы – от того, что это – клеймо мастера до того, что туда вставлялся стержень, чтобы топор не глубоко застревал при ударе. На самом деле, все оказалось гораздо проще: за эту дырочку пристегивался кожаный чехол для безопасности транспортировки, а также за нее вешали топор к седлу или на стену.

Сабля

Принципиальное различие меча и сабли в том, что меч – оружие рубящее, тогда как сабля – режущее.

Славяне стали использовать саблю на пограничных с кочевниками территориях, : так как им надо было противостоять легким всадникам, и для конных воинов она была очень удобна. Считается, что славяне, переняв саблю у степняков, продвинули ее распространение дальше – в западную Европу.

Нож

Боевым считается любой нож, превышающий в длину 20 см.

Нож метали в противника, причем славянские воины отличались в этом деле очень большой меткостью. Также был довольно жесткий обычай, действовавший в глухих северных деревнях вплоть до XIX века.

Деревенские парни, вооруженные ножами, собирались ночью в избе, где тушили весь свет и устраивали поножовщину «все против всех», причем били в полную силу. Удивительно при этом то, что пострадавших почти не было, не считая мелких порезов и ссадин. Ученые в этом улавливают отголосок древней дисциплины тренировки молодых воинов: герой должен не только видеть, но и чувствовать идущий на него удар, уметь без помощи глаз его парировать и правильно нанести ответный удар.

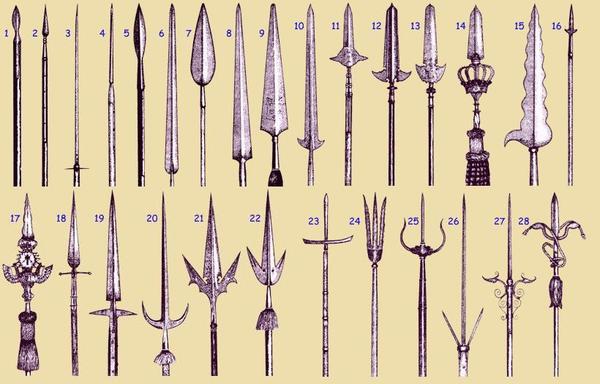

Копьё

В летописях практически как синоним боя встречается выражение «изломить копье».

Задумайтесь, какой силы были удары русских богатырей, ломавших о противников древки копий толщиной в 3 см и длиной около 2 метров.

Древко делалось из березы, дуба, ясеня, клена, часто оковывалось металлом, чтобы враг не перерубил его. Сверху на него насаживали наконечник со втулкой (куда и вставлялось древко).

Наконечники достигали в длину полуметра. Были случаи использования целых «мечей» на палке, которыми можно было не только колоть, но и неплохо рубить. Конные богатыри пользовались копьями, однако не как средневековые европейские рыцари на турнирах. Таранный удар на Руси появился только в XII веке ввиду утяжеления доспеха. До XII века же, всадники били копьем сверху вниз, предварительно замахнувшись рукой. В первую очередь, такое копье отличалось длиной – 3-4 м. и наконечником. С X века распространяется удлиненный четырехгранный наконечник.

Это не столько смертоносное оружие, сколько деморализующее – ранить, калечить, оглушать. Тот, кто считает, что древние войны отличались огромным количеством жертв, ошибается. Главной задачей было не уничтожить поголовно противника, как сейчас пытаются сделать многие, а лишь сломить его сопротивление, собрать дань, угнать людей в рабство и тем самым обеспечить процветание своему народу. По летописным источникам, убитых было мало, тогда как раненых – случалось больше трех четвертей войска. Войско «побило тех-то», не порубило, не посекло, а именно побило.

Самая лучшая дубина получается именно из дуба, вяза и березы. Также имелась практика в такие дубины набивать гвозди, что еще больше повышало сокрушающую способность дубины.

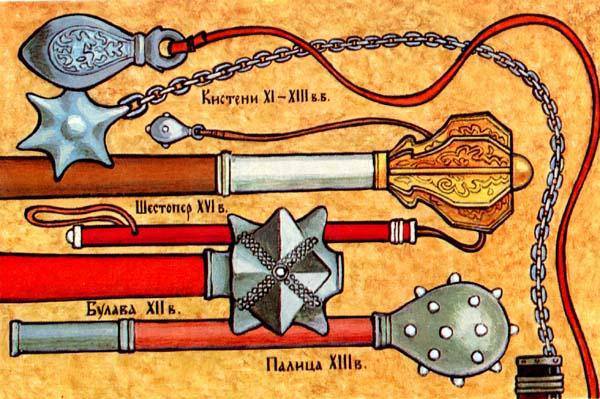

Палица – это грушевидное шипованное оружие, которое мы привыкли видеть в руках у богатырей. Булаве же свойственна несколько даже кубическая форма, что отразилось в ее названии - «шишка», «набалдашник».

Многие художники снабжают своих былинных героев огромными цельнометаллическими «стопудовыми» палицами. На самом деле, палица весила всего 200-300 грамм – этого вполне хватало для хорошего удара.

Кистень

Кистень – это оружие кочующего богатыря - идеальный инструмент удобный в транспортировке. Кистень представляет собой грушевидную гирю весом 100-500 г., прикрепленную на цепи к рукояти. Можно утверждать, что кистень – чисто русское изобретение, которым пользовались славяне еще в VI веке. В отличие от булавы, кистень универсален - им одинаково можно поражать врага и пешему, и конному воину. Однако кистень требует от владельца большого искусства обращения с собой – иначе ты чаще будешь попадать гирей себе по лбу или спине, нежели в противника. Иногда применялся следующий прием: все те же гири привязывались к веревке и воин, намотав конец ее на руку, запускал гирю в противника.

Кистени также украшались, как и любое другое оружие, на некоторых из них можно заметить княжеские знаки, замысловатые узоры, серебряную и золотую инкрустацию.

Источник: Арсенал русского богатыря

Оценили 28 человек

29 кармы