Наблюдение над языком, сравнение явлений разных языков, конечно, проводилось с незапамятных времен, с того самого момента, как человек осознал, что владеет таким инструментом общения, как язык, и что конкретные проявления этого инструмента — отдельные языки — имеют и различные, и сходные черты.

К XVIII в. в Европе уже был накоплен немалый фактический материал, иллюстрирующий многочисленные сходства между разными европейскими языками, в частности словари сопоставительного типа и грамматики отдельных языков. В XVIII в. европейские ученые ближе познакомились с памятниками древнеиндийской письменности, самые архаичные из которых были созданы за три тысячелетия до этого. Сходство санскрита — древнеиндийского языка — и европейских языков было просто удивительным, например, фраза «Кто твой сын?» звучит на санскрите как Kas tava sūnus?, а на литовском языке — Kas tavo sūnus?

При обнаружении формально-смыслового сходства между явлениями двух или нескольких языков встает вопрос о причине такого сходства. Его прежде всего можно истолковать как случайное совпадение, как, например, древнегреческое слово theós и ацтекское teotl 'бог' или японское soku и нем. die Socke 'носок'. Однако вероятность случайного совпадения будет уменьшаться с количеством языков, в которых обнаружатся такие сходные знаки, и еще в большей степени — с увеличением количества знаков в этих языках, обнаруживающих такие совпадения.

Другой более вероятной гипотезой для объяснения подобных совпадений должно считаться объяснение этого сходства историческими контактами и заимствованием слов (а иногда и грамматических форм, и фонем) из одного языка в другой (или в несколько языков). Нередко в силу тех или иных причин происходит массовое усвоение данного языка населением, говорящим на другом языке. Это усвоение сопровождается массовыми нарушениями норм усваиваемого языка, причем эти нарушения в каждом случае закономерно обусловлены влиянием родного языка соответствующего этнического коллектива. Усваивая, скажем, язык пришельцев, аборигены бессознательно, но регулярно вносят в него свои произносительные привычки, свои словообразовательные модели и синтаксические конструкции, бессознательно, но систематически элиминируют в своей речевой деятельности все наиболее трудное и специфическое в усваиваемом языке.

Если таких аборигенов много, может быть, больше, чем пришельцев, если они пользуются вновь усвоенным языком постоянно, как основным, тысячекратно повторенное искажение становится нормой и язык получает новое, другое звучание и другой облик. В этих случаях имеет место развитие языка на базе субстрата. Термином субстрат (лат. substrātum 'подстилка, нижний слой') обозначают тот язык (чаще всего язык коренного населения), который оказался вытесненным из употребления другим языком (чаще всего языком пришельцев), но оставил более или менее отчетливые следы в вытеснившем его языке как в виде материальных заимствований, так и главным образом в виде кАлек (семантических, словообразовательных, синтаксических) и тех или иных особенностей фонетики.

Примером развития на базе субстрата могут служить романские языки. Их отличия друг от друга не в последнюю очередь объясняются тем, что народная латынь, из которой они происходят, в разных покоренных Римом районах Европы усваивалась разными народами, т. е. накладывалась на разные субстраты. Нередко, однако, бывает и так, что в борьбе между языком аборигенов и языком пришельцев победителем выходит местный язык. Но за время конкуренции двух языков и связанного с нею более или менее широкого двуязычия населения этот местный язык успевает все же перенять какие-то черты из языка пришельцев. В этих случаях говорят о влиянии суперстрата, т. е. о наслоении чуждых черт на исконную основу местного языка. Яркий пример суперстратного влияния — французские наслоения в английском языке, проникшие в него после нормандского завоевания в связи с длительным господством в Англии французского языка.

Таким образом, в результате длительных ареальных контактов неродственные (или неблизкородственные) языки приобретают сходные черты, образуя языковые союзы (балканский языковой союз, кавказский языковой союз). Классификация языков по географическому принципу, т. е. на основании сходств, развившихся в результате контактов, выделение языковых союзов — это ареальная классификация языков. Но не все виды формально-семантического сходства знаков двух или более языков могут быть истолкованы как результат заимствования.

Существует тип сходства между знаками различных языков, который выражается в наличии регулярных фонемных соотношений между сходными знаками; этот тип сходства в целом не может быть объяснен заимствованием слов одних языков в другие. Например, гр. π регулярно соответствует нем. f: гр. πατηρ, ποσς — нем. der Vater 'отец', der Fuß 'нога'; лат. f регулярно соответствует славянскому, в частности русскому б: рус. беру — лат. fero, рус. бобр — лат. fiber. Сходство этого типа предполагает наличие таких звуковых соотношений, при котором фонема х языка А находится в соответствии с фонемой у языка В во всех позициях. Такие звуковые соотношения между языками обнаруживаются обычно в группах слов и морфем, отражающих базисные понятия человеческой деятельности и среды. Единственным вероятным объяснением этого сходства в соотносимых знаках различных языков является допущение общего происхождения рассматриваемых языковых систем, т. е. происхождение этих систем из какой-то общей исходной языковой системы, преобразовавшейся в различных направлениях. Такое развитие называют дивергентным, в отличие от конвергентного, описанного выше. Дивергенция — распад единого языка на два или несколько различающихся между собой родственных языков, конвергенция — сближение разных языков вплоть до замены двух или нескольких языков одним.

В истории языков дивергенция постоянно переплетается с конвергенцией, но следует разграничивать рассмотренные два вида исторической связи языков: с одной стороны — контакт, вызванный географическим, территориальным соседством, контактом цивилизаций, двусторонними или односторонними культурными воздействиями и т. д.; с другой стороны — исконное родство языков, развившихся в процессе дивергенции из одного более или менее единого языка, существовавшего ранее. Контакты языков ведут к заимствованию слов, отдельных выражений, а также корневых и некоторых аффиксальных (обычно словообразовательных) морфем, однако некоторые разряды языковых элементов, как правило, не заимствуются. Это прежде всего аффиксы формообразования — показатели соответствующих грамматических категорий, обычно также служебные слова.

Есть и разряды знаменательных слов, для которых заимствование является менее типичным, например термины ближайшего родства, названия частей тела, числительные — обозначения сравнительно небольших количеств (особенно в рамках от 1 до 10), глаголы — названия наиболее элементарных действий, слова-заместители разного рода и некоторые другие (см. Список Сводеша). Если в каких-либо языках наблюдается более или менее систематическое материальное сходство в области формообразовательных аффиксов и в перечисленных сейчас разрядах слов, такое сходство свидетельствует не о влияниях и заимствованиях, а об исконном родстве этих языков, о том, что эти языки являются разными историческими «продолжениями» одного и того же языка, существовавшего прежде.

В отдельных случаях язык-основа известен (например, так называемая «народная латынь» для романской группы языков), но чаще язык-основа представляет собою гипотетически восстанавливаемую языковую модель, систему научных фактов, полученных с помощью сравнительно-исторического метода.

Процесс распада языка-основы нельзя представить как прямолинейное расчленение существовавшего некогда единого целого. Предполагают, что уже и общеиндоевропейский, и общегерманский делились на диалекты. Дифференциация племенных диалектов при их территориальном расхождении могла сменяться сближением в определенных исторических условиях, смешением с неродственными языками.

Русский, литовский, латынь, французский, испанский, греческий, древнеиндийский, английский, немецкий, вымерший хеттский и ряд других живых и мертвых языков вместе составляют индоевропейскую семью языков. Она возникла в результате распадения общеиндоевропейского языка-основы (праиндоевропейского) и длительного самостоятельного развития его обособившихся территориальных ответвлений — диалектов, постепенно превращавшихся в отдельные, хотя и родственные между собой языки.

Индоевропейский язык-основа не зафиксирован памятниками письменности: он прекратил свое существование в качестве относительно единого (хотя, по-видимому, имевшего диалекты) языка задолго до первых письменных памятников, во всяком случае не позже конца III тысячелетия до н. э.; слова и формы этого языка — архетипы, или праформы — лишь предположительно реконструируются учеными на основании сравнения фактов возникших из него родственных языков.

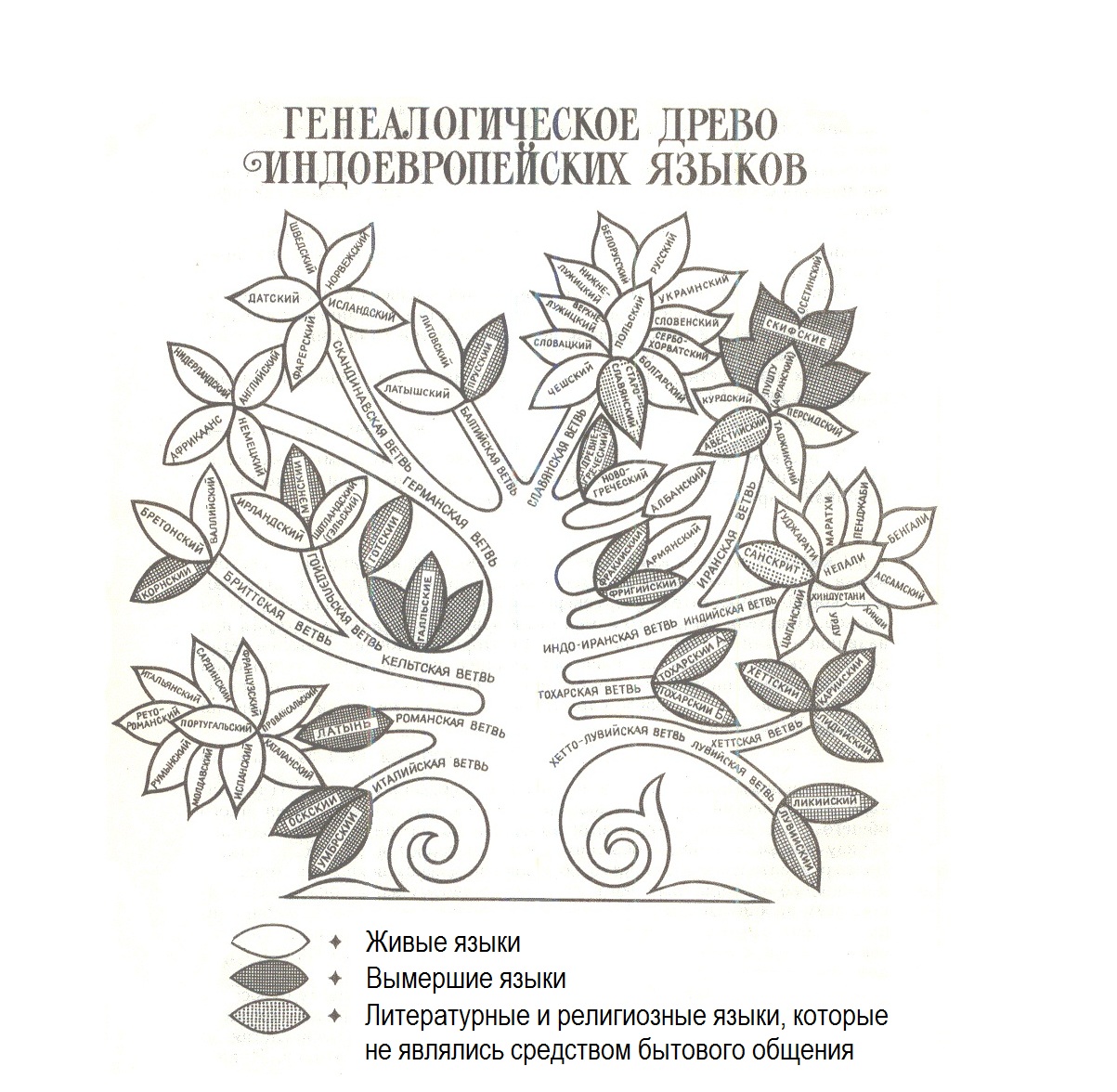

Обычно языковая семья представляет собой некое множество языков, внутри которого выделяются группы, объединенные более тесным родством. Так, в индоевропейской семье выделяются следующие группы: анатолийская, тохарская, италийская (мертвые языки; основной представитель италийских языков — классическая латынь), индийская, иранская, греческая, кельтская, романская, германская, балтийская, славянская, а также отдельные языки, не входящие в состав групп: албанский, армянский. Языки каждой группы восходят к своему языку-основе — праславянскому, прагерманскому (иначе — общеславянскому, общегерманскому) и т. д., в свою очередь являющемуся ответвлением от праязыка всей семьи, в данном случае общеиндоевропейского. Праславянский, прагерманский и т. д. существовали в качестве относительно единых языков в эпоху более позднюю, чем общеиндоевропейский, но также предшествующую письменным памятникам (праславянский, например, вероятно, до VI—VII вв. н. э.).

Внутри групп выделяются подмножества, объединенные еще более близким родством. Пример такого подмножества — восточнославянская группа, охватывающая русский, украинский и белорусский языки. Языком-основой этих трех языков был древнерусский (древневосточнославянский) язык, существовавший как более или менее единый (хотя и подразделявшийся на племенные диалекты) язык в эпоху Киевской Руси. Классификация языков по генетическому принципу, т. е. по принципу родства, называется генеалогической классификацией.

Выше я для примера взял отрывок текста из первой части подобного курса для изучающих какой-либо из германских языков, cм. Введение в германскую филологию. Е. Н. Руденко

Оценили 9 человек

20 кармы