Поволжье в XV-XVI веках был безлюдной степью, пересеченной небольшими речками, обычно пересыхающими в летнюю жару, да оврагами, питающими реки талой водой во время весеннего половодья. В равнинной бескрайней степи лишь кое где на плоском рельефе выделялись небольшие холмы и курганы, места захоронения знатных кочевников.

В степной зоне Евразии из за редкой населённости, миграции и различных исторических коллизий сформировалась довольно неустойчивая система географических названий. Лишь некоторым из них удалось удержать старые наименования. Многовековая ногайская эпоха оставила след в виде имён аристократов увековеченных в топонимике Нижнего Поволжья и степей Северного Кавказа.

Распад Золотой Орды и образование Русского централизованного государства явились крупнейшими событиями в истории Восточной Европы XV столетия. Освободившаяся от ордынского ига, набиравшая силу Россия в течение последующих трех веков вела борьбу с возникшими на развалинах Золотой Орды государствами за господство в Поволжье и Причерноморье.

Ногайское государство, являвшееся одной из частей раздробившейся Золотой Орды, возникло в конце XIV - начале XV веков, а окончательно сформировалось в 40-х годах XVI столетия, когда орда разделилась на Казыев улус или Кубанскую Орду в Северном Причерноморье, Алтыулский улус , что восточнее Яика и Большую Ногайскую орду, раскинувшей свои владения в Степном Заволжье. Территория этой орды раскинулась на огромном пространстве от Аральского моря на востоке, до Волги на западе и от Каспийского моря на юге, до лесов Башкирии на севере.

Ногайская Орда была одним из кочевых государств, образовавшихся на рубеже XIV-XV веко, и в течение всего XVI века являлась одним из противников России в Поволжье. Основные кочевья ногайцев размещались по Волге и Яику, хотя границы их земель уходили далеко за эти пределы граничили с Сибирским ханством. На северо-западе Ногайская Орда граничила с Казанским ханством по рекам Самаре, Кенели и Кенельчику, хотя нередко, передвигаясь со всем скотом к северу, ногайцы доходили и до окрестностей Казани.

Ногайская Орда, раскинувшая свои владения на территории левобережья нижней Волги, Южного Урала, Западного и Центрального Казахстана, в конце XV- XVI века была одной из ведущих политических сил Евразии. Апогей её могущества пришелся на вторую четверть XVI столетия, после чего происходит постепенное её ослабление и в конечном итоге распад.

Многочисленное население ханства, огромное конное ополчение, дипломатическое искусство правителей, контроль над торговыми путями, эти и другие факторы превращали заволжскую Орду в важнейший фактор международных отношений позднего средневековья. С мнением её правителей и наиболее влиятельных аристократов мирз вынуждены были считаться не только в Москве, но и в Бахчисарае, перед ними заискивали татарские правители Казани, Астрахани и Сибири. Казахское ханство долгое время находилось в зависимости от ногаев.

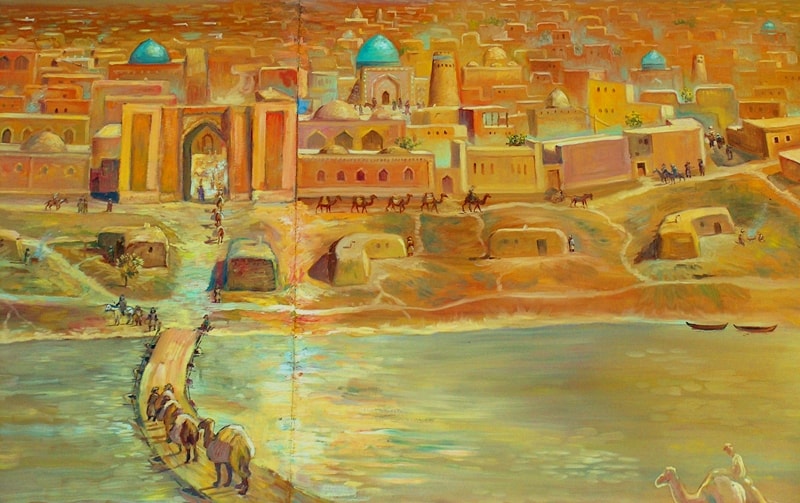

Столицей орды являлся город Сарайчик, находившийся в низовьях реки Яика. Время возникновения города относится к XIII веку, во времена правления хана Узбека. В дальнейшем он стал колыбелью Ногайской Орды. В силу этого в Сарайчик строились роскошные дворцы, караван-сараи, бани, мечети, медресе и другие великолепные здания. Они возводились талантливыми мастерами из наиболее известных архитектурных школ. Город имел хорошо разработанную планировку с прямыми широкими улицами и площадями. В XIV веке переживал расцвет, обусловленный стратегическим положением на путях из столиц Золотой империи в Хорезм, соединявших страны Европы и Средней, Центральной и Восточной Азии. Хозяйственная деятельность горожан заключалась также и в разведении великолепных лошадей и выносливых верблюдов, так необходимых на дальних караванных маршрутах. В 1395 году разрушен войсками Тамерлана.

Сарайчик был восстановлен в 30-40 годах XV века, и со второй половины XV века стал столицей и единственно достоверным городом Ногайской Орды. Хотя теперь в нём не было постоянного населения или правительственных учреждений. Сарайчик состоял из тюрьмы и кладбища. Здесь располагалась ставка ханов Ногайской Орды и казахского хана. В нём были похоронены золотоордынские ханы: Сартак, Берке, Токтакия, Бердебек, Джанибек и Менгу-Тимур, а так же казахский, Касым, ногайские Измаил и Ураз. Резиденция главы мусульманского духовенства Ногайской Орды находилась именно здесь. Ногайские князья и мурзы считали важным отдавать своих дочерей за сеидов, проживавших там. Сеиды считались потомками пророка Мухаммеда и образовывали особо почитаемую группу духовенства.

Ногаи небыли никогда земледельцами, а их богатство всегда измерялось только количеством скота. У степняка могло быть несколько сот овец, несколько десятков коней и около десятка верблюдов. У них не было ни городов, ни домов, они проживали в кибитках, в открытых степях. Когда скот съедал всю траву, они перекочёвывали в другое место, не имея постоянных жилищ. Кочевники ели много мяса, главным образом, конину и пили кумыс. Скотоводство давало кожу и шерсть для одежды и обуви, шкуры и войлок для жилищ, предметов домашнего обихода, что служило главным предметом торговли и обмена.

В 1359—1380 годах в Золотой Орде была «великая замятня», давшая начало становления Ногайской Орды. В результате этой кровавой междоусобицы, на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы почувствовав ослабление центральной власти попытались стать независимыми. В 70 годах XIV века возвысился хан Сырдарьинского улуса Урус-хан. Пришедший в это время к власти в Чагатайском улусе эмир Тимур, опасаясь усиления Урус-хана, в пику ему поддержал другого претендента на золотоордынский престол, Тохтамыша.

Первая помощь была оказана в начале 1376 года, когда с помощью войск Тимура и на его средства Тохтамыш овладел Сабраном и Сыгнаком, но был разбит сыном Урус-хана . В 1377 году, когда с помощью войск Тимура и на его средства Тохтамыш вновь утвердился на Сырдарье, но был разбит другим сыном Урус-хана, при этом он был ранен и спасён родственником Тимура Идику барласом, который привёл его в Бухару к Тимуру, а он приказал его вылечить. Урус-хан требовал выдачи Тохтамыша, но Тимур не выдал друга.

В последующие годы Урус несколько раз полностью разбивал Тохтамыша, но тому каждый раз удавалось бежать к Тимуру, который вновь давал ему армию. Однако Урус неожиданно умер. В 1379 году Тохтамыш был провозглашён ханом в присырдарьинских землях.

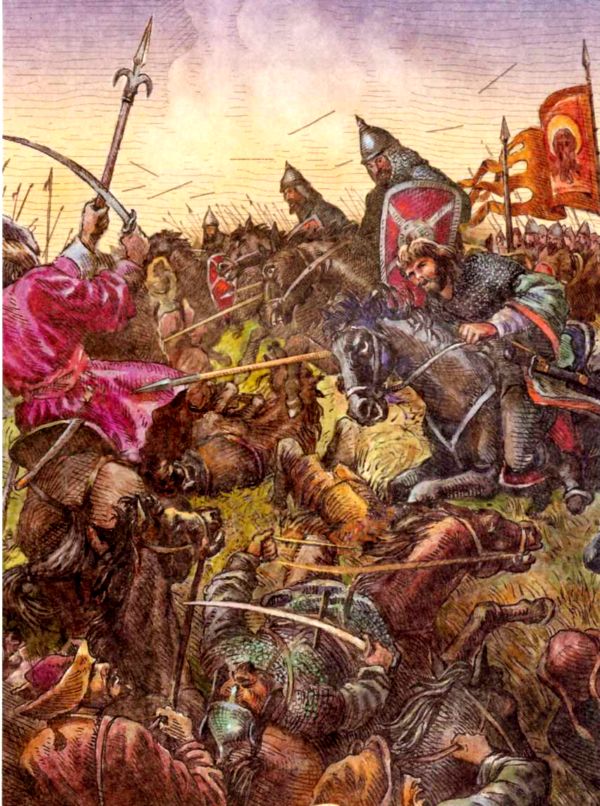

После того, как в Куликовской битве был разгромлен русскими мятежный темник Мамай, Тохтамыш, при помощи Тимура, наконец овладел престолом объединённой Золотой Орды. Несколько лет он занимался преимущественно внутренними проблемами, проводил экономические и военные преобразования. Вскоре Тохтамыш приступил в активной политике по отношению к захваченным территориям, стремясь восстановить былое величие и влияние Орды, подорванное десятилетиями упадка и многочисленными внутренними конфликтами.

В 1382 году Тохтамыш сумел основательно разорить поднимавшуюся из руин Московскую Русь и восстановил ТАТАРСКОЕ ИГО. После чего он счёл себя достаточно сильным для того, чтобы бросить вызов своему покровителю и спасителю, самаркандскому эмиру Тимуру, больше известного как Тамерлан. Этому способствовало и то, что в конце 1380 годов наблюдался активный рост влияния в правом крыле, при золотоордынском сарайском дворе, воинственных мангытских биев. Воспользовавшись смутой они сумели оттеснить от престола баринских и кунгратских беков во главе с Али-беком и настроили хана Тохтамыша против Тимура.

В конце 1385 году хан Тохтамыш, во главе армии в 90 тысяч воинов, прошёл через Дербент и Ширавн и захватил Тебриз, при этом основательно разграбив его. Хотя эти земли не были частью империи Тимуридов или Чагатайского улуса, тем не менее Тамерлан воспринял этот поход как вызов. В ответ Тимур завоевал Закавказье и включил его в состав своей империи.

В 1388 году, забывший благодарность Тохтамыш внезапно нанёс удар в сердце владений Тимура. Многочисленное золотоордынские войска прошли Сыгнак и вошли в Мавераннахр, осадив Бухару. Воспользовавшись ситуацией восстали старые соперники Тимура в Могулистане и Хорезме.

Взбешённый предательством своего друга Тохтамыша, Тимур решив нанести превентивный удар по Золотой Орде, выступил в поход в январе1391 года, в самое холодное время. Чтобы выгадать время, узнавший о походе Тохтамыш прислал послов, но Тимур отказался от переговоров. Его армия миновала Ясы и Табран, прошла Голодную степь и к апрелю 1392 года, переправившись через реку Сарасы, вышла в горы Ультау, что находятся на юго-западе Казахского мелкосопочника.

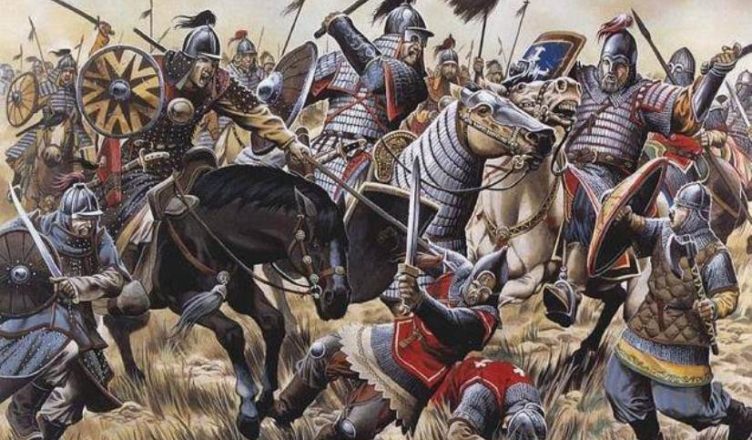

В начале 1391 года Тамерлан со своей многочисленной армией вторгся на территорию Орды. Четыре года война длилась без особых успехов с той или иной стороны, но постепенно огромная армия Тохтамыша была разгромлена и рассеяна, и он отступил с Кавказа в Поволжье. В 1395 году армии Орды и Тимура сошлись в ещё более кровопролитной битве на реке Тереке. Сражение состоялось 15 апреля. Поражение в ней и последовавшее уничтожение многих золотоордынских городов стало концом правления Тохтамыша. Теперь закат Золотой Орды не продолжился, а покатился с невероятной скоростью.

Победа великого Тимура на золотоордынским ханом Тохтамышем застают мангытов из племени Едигея, как и прочих будущих ногаев, между Яиком и Эмбой. Очевидно, это междуречье и оказалось теми самыми местами, добираться до которых тяжело и опасно. Предосторожности Едигея понятны, он опасался карательного похода за обман государя, но верно рассчитал, что Тимур не станет посылать рать на северо-запад, по маршруту похода 1391 года, где джучидские владения были уже разорены им и все мыслимые трофеи захвачены.

Очутившись среди соплеменников, вне досягаемости армий Мавераннахра, Едигей смог укрепиться в западноказахстанских степях и положить начало долговечному владению, Мангытскому юрту. В последние годы XIV века на территории Улуса Джучи сформировались мере четыре автономных владения: в Сарае сидел ставленник Тимура Куйручак; в низовьях Волги, в Хаджи-Тархане, закрепился Тимур-Кутлуг; разгромленный Тохтамыш засел в Крыму; наконец, за Яиком обосновался Едигей со своими мангытами.

Магистральной линией исторического развития и миграций предков ногаев в XIV веке являются, конечно, их передвижения по Дешт-и Кипчаку. Тем более, что массированное передвижение многочисленных и воинственных кочевников в глубь кипчакских степей вызвало изменения не только в карте расселения тамошних племён, но и в статусе пришельцев в политической структуре левого крыла Джучиева улуса. Преобладание мангытов при дворе левого крыла началось именно с Балтычака, потому что его предшественник на беклербекстве Казанчи-бахадур не принадлежал к мангытам.

Ногайцы как часть огромного кипчакского мира были потомками тех кипчаков, которые в раннем средневековье заселяли северокавказские степи. В ходе длительных миграций будущие ногайские племена во второй половине XIV века, до образования Ногайской Орды, заселяли и некоторые местности Северного Кавказа, по Кубани, Тереку, являются потомками давних жителей этого региона. Так как выходцы из Ногайской Орды проникли в состав почти всех окрестных народов. Инфильтрация ногаев повсеместно влекла за собой увеличение монголоидности в облике населения, количества кипчакских элементов в языке, кочевых черт в культуре.

Во второй половине XVI века наблюдалось постоянное продвижение Больших Ногаев на запад, что неизбежно приводило к еще более тесному их соприкосновению с народами Северного Кавказа. В степном Предкавказье появлялось все больше кочевых улусов, и эта зона постепенно стала рассматриваться как часть Большой Ногайской Орды. После наплыва номадов из-за Волги в 30 годах XVII века, Закубанье и левобережье Кубани тоже превратились в ногайские пастбища.

Первоначально яицко-эмбинский ареал обитания восточных кипчаков, в том числе мангытов, являлся составной частью Золотой Орды, автономным образованием внутри Улуса Джучи. Мангыты оказались костяком нового образования, как в силу авторитета своего бека, так и по причине многочисленности. А сам Идигей был вовсе не основателем суверенной степной ногайской державы, а лишь родоначальником мангытского правящего дома. Стремившегося отойти подальше от Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и Северного Кавказа, охваченных смутами. Вдали от грозного Тимура племена левого крыла под властью хана Едигея смогли оправиться от последствий внутренних усобиц и вражеских нашествий и вскоре стали мощной опорой своему предводителю. Хан Едигей первым провозгласил себя бием именно над ногаями. Теперь основная территория кочевания мангытов находилась к востоку от Яика, в междуречьем Яика и Эмбы. А резиденцией главы Юрта, естественно стал Сарайчик, единственный крупный ордынский город в тех местах.

Влияние ногаев на соседей можно свести к трем аспектам, политическому, этническому и культурному. С Ногайской Ордой и выходцами из неё соприкасались и отчасти ассимилировались предки казахов и киргизов, татар казанских и крымских, сибирских и астраханских, башкир и каракалпаков, туркмен и калмыков, донских и уральских казаков, а также многих народов Северного Кавказа.

В 1397 году Едигей сумел добиться для себя чрезвычайных льгот в отборе таможенных сборов с купцов, а его власть распространилась на все восточные территории Улуса Джучи. Он был заинтересован в увеличении числа подданных и заселении подвластной ему территории. Этим стремлением скорее всего и объяснялся его знаменитый запрет на продажу детей в рабство на чужбину.

Обширность подвластных кочевий и многолюдность Юрта обеспечили Едигею высокое положение среди аристократии Джучиева улуса. Усиление мангытов в государстве и при дворе к тому времени уже давно заставило потесниться дина стическую знать и допустить в свои ряды верхушку мангытского племени. Одним из признаков этого стали брачные союзы семей Чингизидов с кипчакскими выходцами из-за Волги. Эдигей взял в жены дочь Тохтамыша, Джанике, от которой родился Нур ад-Дин.

Едигей, став улубеем мангытов, всячески способствовал возведению на престол Золотой Орды Тимур-Кутлуга. Который, разбив Тохтамыша, воцарился на золотоордынском престоле, заставив его бежать с семьёй в Киев, к великому князю литовскому Витовту. Тохтамыш был принят великим князем, желавшим использовать его в качестве проводника своего политического влияния в Орде.

В свою очередь, Тохтамыш согласился уступить все русские земли Витовту, с тем чтобы Витовт оказал ему помощь в возвращении престола в Сарае. К моменту соглашения с Тохтамышем Витовт захватил Смоленское княжество, а чуть позднее присоединил к Литве город Любутск на Оке.

Закусивший от такой удачи удила Витовт, начал готовить масштабный поход против татар с целью посадить на золотоордынском престоле Тохтамыша, который с отрядом в несколько тысяч татар также принял участие в походе. Выступив на Орду, Витовт в 1399 году разбил лагерь на реке Ворскле, и Тимур-Кутлуг, испугавшись многочисленности противника, запросил мира. Тем временем к реке подоспел Едигей со своими войсками и разорвал переговоры, убедив Тимур-Кутлуга продолжить борьбу. Возглавив ордынские войска, Едигей нанёс сокрушительное поражению Витовту.

Едигей к тому времени обладал огромным политическим влиянием и располагал войском в 200 тысяч всадников. В 1400 году он организовал государственный переворот, убив Тимур-Кутлуга и возведя в ханское достоинство его младшего брата Шадибека; последний проводил жизнь в развлечениях и мало вмешивался в политику. Таким образом, Едигей стал полновластным хозяином Золотой Орды. Однако вскоре между темником Едигеем и пожелавшим освободиться от его давления Шадибеком разгорелась борьба. Победителем из неё вышел Едигей, а Шадибек бежал в Дербент, где и умер. Новым ханом стал сын Шадибека Пулад, его очередная марионетка.

Опираясь на преданных ему воинов-магнытов Едигей прочно держал власть в Орде. Самостоятельно распоряжаясь и управляя в Джучиевом улусе, занимая должность наместника, хюкумата, являлся «истинным властелином страны Дешта, Сарая и Крыма. По своему усмотрению он вручал царствование и лишал его, и никто не смел противиться ему и переступать проведенной им черты. Неудивительно, что некоторые средневековые хронисты принимали этого беклербека за полновластного государя. Тем более, что авторитет и могущество Эдигея за годы его беклербекства достигли такой степени, что он стал считаться патриархом ордынской кочевой знати.

Хотя Эдигей самостоятельно сносился с иностранными государями, но это служило скорее показателем его всевластия в Золотой Орде, чем аргументом в пользу автономии Мангытского юрта того времени. Ведь, несмотря на тарханные льготы и фактическую независимость от бессильных ханов, район обитания мангытов формально продолжал входить в Улус Джучи и причислялся к его левому крылу, Кок-Орде.

С его именем связан некоторый подъём международного авторитета и политического влияния распадавшегося государства. Этому способствовала смерть Тамерлана в 1405 году и начавшиеся смуты в Маверннахаре. Воспользовавшись этим, в 1406 году Едигей сумел на несколько лет захватить Хорезм, изгнав оттуда назначенного Тимуром наместника Мусаку и поставив своих правителей. Сначала правителем Хорезма был назначен золотоордынский эмир Инк, которого затем сменил Кальджа. С 1411 года в качестве правителя Хорезма упоминается малолетний сын Едигея Мубарак-шах.

После столь сокрушительного поражения Тохтамыш окончательно было утратил политическое влияние, однако в последние годы он стал склоняться к миру с Тимуром, к которому даже отправил посольство. Поэтому Едигей, несмотря на громкую победу, не оставил Тохтамыша в покое и в течение продолжительного времени с переменным успехом боролся с ним. Вскоре мангытская армия под предлогом наказания ханских подданных, похитивших лошадей, форсировала Волгу, напала на Тохтамыша и свергла его. А сын Эдигея, Нур ад-Дин, в 1406 году, в конечном итоге убил престарелого хана.

Хотя сам беклербек не смог удержать власть. После ссоры с одним из своих ставленников, проживания в Хорезме и скитаний по восточным степям, он в 1419 году в районе Сарайчика подвергся нападению войска хана Кадыр-Берди Тохтамыша и погиб. Но его прошлое могущество имело решающее значение для формирования особого статуса мангытов в татарских ханствах XV-XVI веках.

Служившие ему опорой мангыты и их юрт на реке Яик в то время приобрели определенный приоритет перед соседними племенами и юртами. А связь с всемогущим беклербеком вызвала тенденцию к автономии мангытских кочевий в системе позднезолотоордынских улусов. Занимая должность беклербека, Едигей управлял всеми государственными делами Золотой Орды. Непосредственно Мангытский юрт он, судя по всему, доверил сыновьям, из которых ближайшим его соратником в разных источниках выступает Нур ад-Дин.

Однако формальный ранг Едигея и особенно его ближайших преемников, сыновей и внуков, не позволял правителям Мангытского юрта претендовать на сколько-нибудь значительную самостоятельность и тем более независимость. Ханом мог стать только потомок Чингизхана. По меньшей мере до начала XVI века. Мангытский юрт находился в структуре реликтового ханства так называемого левого крыла Золотой Орды. В силу ряда социальных и политических факторов аристократия мангытов заняла ведущие позиции в этом ханстве, но лишь на рубеже XV-XVI веков.

Но это формальное обстоятельство не позволило лидерам ногаев уравнять себя с главами большинства соседних государств; крымский хан, например, воспринимал ногайского бия как своего сановника-карачи. Однако реальный военный и экономический потенциал Ногайской Орды в XVI веке превратил её во влиятельного партнера международных отношений, заставил считаться с ней всех окрестных сюзеренов.

Вторая половина XV века была отмечена двумя процессами, отразившими формирование нового очага государственности. Неумолимо происходило образование самостоятельной, суверенной системы управления, присущей независимым державам кочевников. А так же наблюдалась первичная этническая консолидация населения в рамках относительно замкнутых границ. Появилось надэтничное имя «ногай». Оно служило обозначением населения Мангытского юрта, или, что тоже самое, Ногайской Орды, вне зависимости от племенной принадлежности. Лишь обитатели северной периферии Орды, башкиры, к тому времени уже сформировали устойчивую этническую общность, и на них «государственное имя» не распространялось.

Окончательное складывание Ногайской Орды можно связывать с именами её правителей, биев Саид-Ахмеда и Шейх-Мамая в 30-40 годах XVI века. Проведенные ими важные административные реформы позволили Орде встать в один ряд с ведущими восточноевропейскими державами того времени. Ногайская Орда так же, как и другие государства, наследники Золотой Орды, имела во многом подобное Великому Улусу внутреннее устройство. Принципиальным для средневековой Восточной Европы отличием её от других татарских ханств было то, что во главе государства находился правитель не из рода Чингизхана, не потомок Джучи.

Общество было разделено на два слоя, социальных верхов из монголов с клановым делением и «черных людей», кара халык, ясачников, платящих налоги, в основном из домонгольского половецкого населения. Первый слой правящей ногайской аристократии имел свою структуру. Во главе государства находился бий, верховный правитель Орды. Вторую ступень социальной иерархии занимал нурадин, наследник престола, как правило, младший брат бия . Они являлись крупнейшими собственниками Мангытского Юрта, владея огромным количеством голов скота. Ниже по социальной лестнице стояли мирзы, которые также были владельцами большого поголовья скота. Число мирз уже исчислялось десятками. Представители второго слоя носили название улусных людей.

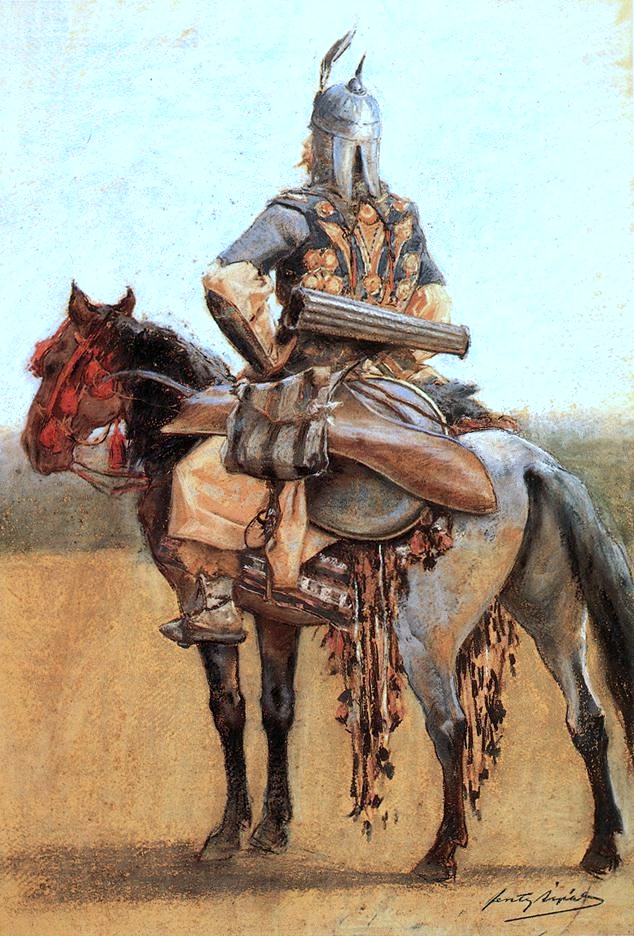

Ногайская Орда была наиболее населенным и поэтому более сильным по своим людским ресурсам государством по сравнению с Астраханским или Сибирским ханствами. В Ногайской Орде в этот период проживало от 720 до 960 тысяч человек. Ногаи могли выставить войско в 120-140 тысяч человек. Здесь были также несметные табуны лошадей и стада овец в сотни тысяч голов, которые составляли основу ногайской торговли. Ногаи были для многочисленных соседей прежде всего торговыми партнерами и могущественной военно-политической силой, обладатели военной мощи, огромной кавалерией. Едва ли будет преувеличением утверждение об эталонности, образцовости ногаев в качестве конных воинов, типично кочевых бойцов. В Московском царстве второй половины XVI века, они почитаются лучшими воинами из всех татар, но ещё более других дикие и свирепые.

Ещё при Едигее ногаи принимали активное участие в междоусобной борьбе ханских наследников за золотоордынский престол. В январе 1481 года сибирско-ногайское войско разгромило ставку Ахмада, а самого хана убил Ямгурчи Ваккас. Эта победа позволила ногаям окончательно закрепить за собой левобережье нижней Волги, на которое претендовала Большая Орда. После этого возрастает активность Ногайской Орды в восточной Европе. Они устанавливают активные дипломатические связи с Москвой и Литвой активируются их связи с Крымом, Казанью и Астраханью. Причём в послании в Москву они так и объясняют отсутствие контактов ранее, тем что между ними и Русью лежала Большая Орда, которой более не стало. Они активно начали осваивать большеордынские земли на левом берегу Волги.

В 1493 году астраханский хан Абд-ал-Керим совершил грабительские набеги на ногайские кочевья. Гнев ногайского бия Мусы обратился против союзника астраханского хана, последнего хана Золотой орды Шейха-Ахмада, сына убитого хана Ахмата. В начале 1493 года Муса и Ямгурчи задумали повторить триумф 1481 года и повели сибирско-ногайское войско с Ибаком и Мамуком к Астрахани с целью двух братьев-сибиряков и захватить Астраханское ханство на Волге. Объектом нападения на этот раз оказались сыновья зарезанного двенадцать лет назад Ахмада, ханы-соправители Большой Орды, Шейх-Ахмед и Саид-Махмуд. Ногайская Орда, была крайне заинтересованна во внедрении своих ставленников на Астраханский престол.

Муса, заручившись поддержкой крымского хана Менгли-Гирея со старыми союзниками Ямгурчи и Ибаком захватили Поволжье и столицу Большой Орды Сарай. Ибак успел послать ИвануIII письмо, где говорил о своём воцарении, но Менгли Гирей не оказал реальной военной помощи и Шейх-Ахмат в союзе с астраханцами изгнал ногаев и Ибака. В свою очередь, Крымское ханство стремилось к подчинению Астраханского юрта путем регулярного утверждения на престоле крымских ставленников, представителей Крымской династии Гиреев, что вызывало противодействие в Ногайской орде.

Активные контакты Ногайкой Орды с Московским государством начинаются лишь с середины XVI века, после завоевания Иваном III Казанского ханства. Орда ногаев становится в один ряд с прочими тюркскими владениями. В тот период на Руси была создана «статья» «Татарским землям имена», в которой «Ногаи» названы наравне с Большой Ордой, Казанским и Астраханским ханствами и Сибирским юртом.

К тому времени Ногайская Орда оставалась в дружественных и даже одно время в союзных отношениях с Московским государством, а последнее, со своей стороны, поддерживало Орду и политически, и экономически. Вот почему Ногайская Орда не всегда солидаризовалась с подвергшимися московской агрессии татарскими ханствами Поволжья и Сибири, а выступала чаще как союзник и агент Москвы в татарском мире.

В свою очередь московские правители стремились распространить свое влияние на всё Среднее Поволжье, а именно Казанское ханство. Именно в рамках русско-казанских отношений фиксируется процесс вхождения Ногайской Орды в региональную систему международных отношений. В борьбе претендентов на ханскую власть в Казани ногаи поддерживали Али Ибрагима, когда как Московское государство и Крымское ханство -пасынка Менгли Гирея - Мухаммед-Эмина Ибрагима. Однако для рубежа XV-XVI столетий крымско-ногайского противостояние ещё не стало глубоким и необратимым.

Заметно большую роль в ногайских претензиях сыграла опора на Сибирский юрт. Используя сибирских Чингизидов, ногаи сумели придать легитимный характер своим притязаниям на Казанское ханство. Тем более, что после разгрома Большой Орды в центре геополитики региона ногайско-крымское противостояние и борьба за контроль за волжскими переправами, которые определяли характер международных отношений в Западном Деште.

Если в отношениях с Сибирским юртом ногаи, очевидно, ограничивались отношениями формального подданства, то связи их с другими послеордынскими ханствами были более гибкими и активными. Традиция беклербекства Едигея по-разному трансформировалась в Казанском, Астраханском, Крымском юртах и в Большой Орде. В этих государствах присутствовали аристократические мангытские роды, которые в разной степени влияли на политику местных Чингизидов и на управление их владениями.

Для действенного контроля за волжским правобережьем ногаям было необходимо обладать волжскими перевозами, а следовательно и Астраханью. В надвигающейся войне в Западном Деште, в которой одну из ведущих ролей предстояло бы сыграть Ногайской Орде, вторжение казахских племён резко изменило расстановку сил и сменило вектор международных отношений, в которых главную роль стало играть противостояние Русского государства и Крымского ханства. Смерть же хана Касима в 1521 года и начавшееся изгнание казахов ногаями, вернули Ногайскую Орду в водоворот международных отношений, в котором Мангытский юрт вновь был вынужден искать свое место.

Мангытский юрт оказался в эпицентре развернувшейся борьбы между Русским государством, Крымским и Казанским ханством, Тюменским юртом. Для ногаев ситуация осложнялась тем, что как государственное образование они были периферией и для Восточной Европы и для Центральной Азии. В связи с этим складывалась парадоксальная ситуация при которой периферийное государство кочевников оказалось в центре региональных потрясений. В этих условиях будущее этого Ногайской Орды в немалой степени оказывалось связанным с тем, какое место для себя выберет ногайская верхушка в сложившейся региональной системе международных отношений.

В это время ведущими игроками в западнодештской региональной системе международных отношений являлись Московское государство, Крымское ханство. Хотя в начале правители Крыма не воспринимали ногайских биев как равных себе по положению. Лишь сибирско-ногайское нападение на Ахмада в 1481 году заставило крымцев увидеть в ногаях силу реальную и, главное, враждебную Большой Орде, основному противнику Гиреев. Отношения стали ухудшаться после 1502 года, когда Большая Орда исчезла, и не стало оснований для коалиции более не находилось. Да и отдельные ногайские мирзы солидаризировались с осевшим в Литве Шейх-Ахмедом, в том числе в его интригах против Бахчисарая.

Но после того как в 1502 году, ногайский отряд впервые напал на крымское посольство по пути из Москвы и ограбил его, отношения между Юртами стали неуклонно ухудшаться. Но в июне 1503 года в Крым прибыло большое посольство «из Нагаи». Возглавлял его мирза Султан-Ахмед Муса. Ногаи торжественно передали Менгли-Гирею от лица Ямгурчи обещание поддерживать рание заключённые договора с ним, как бывало при Мусе, признавая его своим государем. Тем самым они проторили дорогу в Крым, и это им очень пригодится в следующем десятилетии, когда многим мирзам придется бежать из-за Волги. До тех пор ни один из заволжских Едигеевичей не селился в Крымском юрте.

Тем более, что распад соседней Большой Орды, и фактический крах номинально воз возглавляемого ею Улуса Джучи, заставил правителей Астраханского и Казанского ханств заняться поисками партнеров и союзников перед лицом экспансии Московского царства. Хотя Казань и находилась в отдалении от бурных событий, связанных с коллапсом Большой Орды, то и контакты ногаев с нею в первое время были не очень значительны.

Активизация отношений Ногайской Орды с Казанью заметна с начала 1480 годов, сразу после убийства Ибаком и Ямгурчи Ахмада и одновременно с выходом ногаев на политическую арену Восточной Европы. Политическим дебютом проногайской «партии» Казани можно считать участие Мусы и Ямгурчи в дворцовых переворотах в 80 годах XV века. Про царствовавший пять лет после смерти отца, Али в 1484 году был смещен, и на казанском троне оказался его брат Мухаммед-Амин.

В ходе ожесточённого противостояния с Москвой, в борьбе за Казань, ногаи стали предпринимать усилия по мирному внедрению и расширению своего влияния в ханстве, в частности, путем династических браков. Хотя в Москве породнение двух тюркских династов воспринимали как закулисный сговор. Русское правительство имело свои интересы в данной династической комбинации, рассчитывая распространить свое влияние на Ногайскую Орду через Казань.

В свою очередь, казанские беки, проживавшие у Ямгурчи и Ибака, не разделяли примирительных настроений промосковской казанской знати. Попытка переломить ситу-ацию в Казани в пользу проногайской группировки вылилась в авантюристический захват города ногаями во главе с Мамуком в 1496 году и бесславный отъезд его оттуда через год.

В 1500 году ногайские отряды обступили столицу Юрта. На этот раз возглавлял поход сам Муса вместе с Ямгурчи, а претендентом на престол от них был очередной сибирский Шибанид, Агалак Махмудек, младший брат Ибака и Мамука. Казань выдержала трехнедельную блокаду, молодой хан Абд ал-Латиф ежедневно совершал вылазки. Не добившись никакого успеха, Муса и Ямгурчи с сибирским царевичем ушли в степи. Двукратный провал попыток возведения на трон своих креатур на долго отбил у предводителей Ногайской Орды охоту к военным действиям на средней Волге.

Другим направлением ногайской экспансии стало Астраханское ханство, одно из самых малочисленных осколков Улуса Джучи. Ногайская Орда использовала не только свое традиционное влияние и военную силу. Выходцы из неё время от времени пополняли население ханства. Ногайские бии продолжали считать их своими подданными, то же отношение было и у мирз, к чьим улусам когда-то, до ухода на нижнюю Волгу, принадлежали ногайцы. Но в борьбе за Астраханский юрт столкнулись три силы, Крым, Ногайская Орда и черкесские князья, желавшие оседлать этот самый богатый город Золотой Орды.

Оказавшись в тесных пределах Нижневолжского государства, пришлые кочевники уже не имели возможности длительных и дальних перекочёвок, но были вынуждены сокращать маршруты своих сезонных передвижений, сочетая скотоводство с местными традиционными занятиями, рыболовством и отчасти земледелием. Между ними и местными татарами подчас складывались сложные отношения из-за дележа рыболовецких угодий и пастбищ.

Но несмотря на временные трудности и внутренние смуты Ногайская Орда продолжала оставаться гегемоном региона. Через степи, как в золотоордынские времена, пролегал безопасный путь от Мавераннахра до Волги. По этому маршруту беспрерывно ехали гонцы и торговцы на Русь и Казань.

Но не совсем удачный ход социальных процессов в ногайском обществе подорвали могущество, созданное при Саид-Ахмеде и Шейх-Мамае. В течение XVI века сформировалось сильное сословие ногайской знати, которая опираясь на замкнутое хозяйство собственных кочевий оказывались подвержены сепаратистским настроениям. А особенности кочевой экономики и политического устройства привели к обособлению отдельных улусов. Помимо этого, на раскол знати повлияли и династические распри.

К тому же, обстоятельства сложились так, что в последней четверти XVI – начале XVII века на внутренние дезинтеграционные процессы наложилось сразу несколько неблагоприятных внешних факторов. Во-первых, калмыцкое нашествие. Когда по пути из Западной Сибири на Волгу калмыки прошли сквозь основную территорию ногаев и частью вытеснили, частью подчинили их себе. Во-вторых, это сокрушительные набеги казаков. В 1581 году волжские казаки разрушили ногайскую столицу Сарайчик, а затем стали обосновываться в центре ногайских кочевий, по берегам Яика.

Большой отпечаток на этот негативный процесс так же наложила экспансия воинственных казахов. По мере ослабления верховной власти биев некоторые племена Ногайской Орды переходили в подданство казахским ханам, которые, таким образом, расширяли подвластную им территорию на запад. В течение XVII века бывший район главных ногайских кочевий оказался поделенным между яицкими казаками, калмыками и новообразованным Младшим жузом казахов.

Но особенно большую роль оказало падения Казанского и Астраханского ханств, что резко усилило Российское государство. Тем самым был нарушен баланс сил, сложившийся в Восточной Европе в течение XV – первой половины XVI веков после распада Золотой Орды. Здесь ногаи столкнулись с необходимостью выбора ориентации на одного из двух противостоящих гегемонов региона, Крымское ханство находящегося под защитой Османской империи, или набиравшей своё могущество Россию.

Знать Ногайской Орды раскололась на прокрымскую и пророссийскую партии, вступив между собой в жёсткую конфронтацию. Этому расколу способствовали также не прекращающиеся интриги как Москвы, так и Бахчисарая, а так же их бескомпромиссная борьба друг с другом. Данное обстоятельство тоже мешало правительству Орды контролировать всю территорию распадавшегося государства.

В результате внешних ударов во второй половине XVI века, ногайская государственность вступила в полосу тяжелого и необратимого кризиса. А внутренняя борьба разных кланов за изменение внешней политики Ногайской Орды, в связи с агрессией Московского государства в середине XVI века только обострила кризис всего Ногайского государства. Ногаи в конце концов утратили прежние кочевья и превратились в кочующих скитальцев. Обособление улусов сопровождалось активными миграционными процессами. Потоки ногайских переселенцев направлялись главным образом, в крымское Причерноморье и на Северо-Западный Кавказ, под защиту Крыма и Турции.

Так после разгрома крымцами Большой Орды, в начале XVI века, значительная часть живших там мангытов переселилась в крымские владения, заняв кочевья между Перекопом и Днепром. Хотя отношения новой державы с крымскими ханами-Гиреями складывались непростые, часто враждебные. Тем не менее нередкими были переходы ногайских улусов из-за Волги на так называемую Крымскую сторону реки. Эти миграции увеличивали число ногаев в государстве Гиреев. К середине XVI века клан Мангыт стал одним из четырех знатнейших и наиболее влиятельных в Крыму. В 7о годах XVI века, в Бахчисарае была учреждена заимствованная из Ногайской Орды должность нурадина, второго наследника престола.

Ногайская Орда XV–XVII веков, по своему территориальному положению, административному устройству, внешней политике этническому составу населения, его языку и культуре выступала непосредственной преемницей прежних кочевых империй Евразии. В историческом плане она унаследовала кочевую цивилизацию Золотой Орды. При этом истоки ногайской истории не были связаны исключительно с Заволжьем. Так как ногайцы, как часть огромного кипчакского мира, были потомками тех кипчаков-половцев, которые в раннем средневековье заселяли северокавказские степи.

После того, как во второй половине XVI века наблюдалось постоянное продвижение заволжских Ногаев на запад, в степи Северного Кавказа. То со временем в степном Предкавказье появлялось все больше кочевых улусов, и эта зона постепенно стала рассматриваться как часть Большой Ногайской Орды. Но после наплыва номадов под руководством Гази из-за Волги в 1630 годах в Закубанье и левобережье Кубани, тоже они превратились в ногайские пастбища. Таким образом, к весне 1552 года Гази уже находился на правобережье Кубани, служа центром притяжения для эмигрантов из Ногайской Орды.

Процесс возникновения на степных просторах Северного Кавказа нового государственного образования был напрямую связан с междоусобной ногайской смутой 1550-х годов. В ходе борьбы в 1556 году Ногайская Орда раскололась на 3 части. Большие Ногаи, занимали территорию в Прикаспии, от Волги до реки Яик, где восторжествовала ориентация на Москву и где победил Исмаил и его потомки, сохранившие за собой основной массив территории Ногайской Орды. Малые Ногаи, или Казиев улус во главе с мурзой Казимом, который увел часть ногаев в степи бассейна Кумы и Маныча, на новые территории в предгорья Северного Кавказа, и стал ориентироваться на Крымское ханство и Турцию. Ну, а Алтыульская Орда, во главе с князем Ших-Мамаем, обитала на крайнем южном участоке владений Ногайской Орды, граничивший со Средней Азией, давший начало караколпакской нации.

Родовая ветвь, к которой принадлежал Гази Урак, в 1530-х годах оказалась оттеснена от власти. Выйдя из Ногайской Орды, Гази фактически поставил себя вне её улусно-племенной системы. Поэтому юрт Гази служил пристанищем для «бездомных» кланов, выезжавших из-за Волги и оппозиционных тамошним правителям. Под начало Гази стекались мирзы, вытесненные в ходе междоусобиц из родных мест или не желавшие подчиняться Исмаилу. Они двигались на Северный Кавказ в сопровождении сотен подданных, вместе с отарами и табунами. Таких переселенцев становилось все больше. К таким кланам относились не только Шейдяковы. Среди первых обитателей Малой Орды оказались улусы сыновей бия Юсуфа, свергнутого Исмаилом в 1554 году, а также потомство высокопоставленных мирз, вытесненных из Большой Орды, Хаджи-Мухаммеда и Мамая.

Основные кочевья Малых Ногаев располагались в центральном регионе степного Предкавказья, причем с течением времени они отодвигались все дальше к западу. Малочисленность населения и необходимость держаться вместе в окружении враждебных соседей вынуждала их селиться более-менее компактно и не распространять маршруты сезонных передвижений на очень большие расстояния. Данные о численности жителей Казыева улуса очень скудны, примерно составляли триста тысяч человек. Малые Ногаи во время процветания своего могущества могли выставить в поле до шестидесяти тысяч воинов, исправно вооруженных и очень храбрых.

Большие и Малые Ногаи относились друг к другу очень враждебно и примирение между ними было невозможно. Обитая на степных пастбищах, они внимательно следили за развитием событий разгорающейся смуты в Ногайской Орде. Гази в то время был чрезвычайно легок на подъем и использовал любую возможность, чтобы вторгнуться в Заволжье и сцепиться с Исмаилом. В 1555 году ему вместе с Юсуфовичами ему удалось даже временно свергнуть его, а так же поучаствовать в крымско-ногайских военных интригах вокруг обреченной Астрахани. В том же году он лично убил её бывшего хана Ямгурчи.

Осовременим рост числа жителей и военного могущества нового Юрта вызвали изменение статуса его лидера. Газы обзавелся бийским рангом и удостоился признания со стороны крымского хана Девлет-Гирея. По прибытию в Бахчисарай он был обласкан ханом. А “коронационный” съезд состоялся в первой половине июня 1569 года. С этого времени в Казыевом улусе появляется свой правитель, а сам Улус уже может трактоваться не как полуразбойничье сообщество татар, а как стабильная политическая структура, Малая Ногайская Орда.

Позднее, буйные степняки стали уступать место налаживанию стабильной улусной жизни. Гази сумел договориться с кабардинской знатью об укрытии в недоступных горах, что позволило ему стать практически неуязвимым, для многочисленных врагов. Так как при всех попытках заигрывания с Москвой, Бахчисараем и Стамбулом истинной опорой ногайцев, выходцев из-за Волги, стали кабардинские княжества. Так же он пытался наладить торговлю с уже русской Астраханью, правда, пока через посредничество тамошних татар.

Если союз с Крымом был закреплен обменом почетными заложниками, то альянс с черкесами ознаменовался браком Гази с дочерью князя Пшеапшоки Кайтукина. Гази участвовал в войнах князей друг с другом, вместе с отрядами Пшеапшоки планировал удары по Ногайской Орде и по Астрахани

Оказавшись под опекой Крымского ханства и Османской империи, выходцы из-за Волги поневоле оказались субъектами сложных международных отношений. Гази и его окружению пришлось налаживать сложные отношения с Крымом, Турцией, Россией и кавказскими княжествами. Так как в западном Дешт-и Кипчаке второй половины XVI века безраздельным гегемоном стало Крымское ханство, и одной из главных задач Гази должно было стать установление прочных и долговечных контактов с Гиреями.

Хотя первое время, и до конца 1550-х годов, он не испытывал любви и преданности перед бахчисарайскими династами. Наверняка сказывалась традиционная неприязнь ногаев к крымцам. Тем более, что в 1555 году Гази поднял свои отряды против астраханского хана, поддерживаемого Девлет-Гиреем.

Однако уже в начале 1560 годов Гази заключил военный союз с Крымским ханством. Подтверждением союза стал обмен младшими родственниками как заложниками этой дружбы. В Бахчисарае само появление новой Орды воинственных ногаев считалось заслугой крымской дипломатии. Данный союз был прочным и искренним и даже вызывал зависть у Больших Ногаев. А их глава Дин-Ахмед просил хана жаловать его так же, как “брата нашего” Гази. Но увы, в Бахчисарае считали их «московскими собаками».

Главной цель этого военного союза двух степных государств являлся, видимо, военно-политический альянс против общих врагов, в том числе России и Большой Ногайской Орды. Одним из пунктов соглашения между ними были как раз совместные действия на севере: “будет... тебе хану Белого царя воевати, ино... перед тобою яз саблею доведу”. Девлет-Гирей в ответ обязался: “Князя Больших Ногаев воевать яз тебе рать дам”.

Хотя нельзя рассматривать отношение Малых ногаеви их тогдашнего предводителя к крымскому хану как безграничную преданность и абсолютную солидарность в политических вопросах. Случались и принципиальные расхождения. Например, в апреле 1574 года Девлет-Гирей узнал, что Гази повоевал его данников-черкесов. Он потребовал от бия вернуть захваченный в походе полон, а самому с войском присоединиться к крымской армии, которая по приказу султана снаряжается в поход на волошского государя. Но гордый и независимый Гази отказал крымскому хану в его просьбе.. Так как для степняка добыча это было святое. А отбирать ясырь это было святотатство.

В свою очередь стамбульское правительство практически не общалось с Малыми Ногаями, а их контакты с его представителями в Азове активизировались при Гази лишь в конце 60-х годов, когда Порта начала сколачивать коалицию в преддверии астраханского похода против русских. Кроме того, Азов привлекал их как рынок для приобретения хлеба, импортируемого из Турции, а так же крупнейший в регионе невольничий рынок, куда они сгоняли для продажи захваченных отовсюду во время набегов рабов.

Отношения с Московским царством развивались в основном в сторону охлаждения и в дальнейшем ненависти. Так как Гази обосновался в Черкесии, став злейшим врагом Исмаила, союзника Ивана Васильевича, что очень устраивало Бахчисарай и Стамбул, на раздражало Москву. Хотя ещё в начале 60 XVI века Гази уже пробовал выпросить из Москвы жалованье, что не было бы лишним для ногаев.

В одном из походов против темрюковых кабардинцев Гази Урак сложил голову. Но пока был жив общепризнанный лидер, аристократы следовали его воле. Но после его смерти влиятельные мангыты начали претендовать на главенство в Малой ногайской Орде. В обстановке внешних ударов и внутренних раздоров Орду охватил хаос. Азов, резиденция турецкого наместника и обиталище хана Гази, стал казаться улусникам более надежным местом жительства, нежели открытые для вражеских вторжений степи.

Главной причиной этого был не прекращающийся конфликт между двумя Ордами ногаев. Напряженность в отношениях между ними во второй половине XVI века только нарастала. Так как из-за Волги то и дело переходили в Казыев улус мирзы со своими подданными. Разместившись в предкавказских степях, они вместе с местными мирзами, начинали нападения на кабардинцев, русское пограничье и кочевников, подчинявшихся бию Урусу.

Повод для межногайской войны нашелся быстро. Нурадин Саид-Ахмед Мухаммед, перебравшись на Крымскую сторону, стал кочевать вместе с казыевцами. Во время какого-то конфликта, в 1588 году, он был ими убит. После этого Большая Ногайская Орда обрушилась на их стойбища. Малые Ногаи потерпели сокрушительное поражение, а бий Якшисаат даже попал в плен, но был вскоре отпущен на свободу. Набрав огромный полон и захватив большую добычу ногаи ушли в Заволжские степи.

Взаимное истребление высших иерархов превратило политическое соперничество Орд в кровную вражду. Спасаясь от опустошительных нашествий Больших Ногаев, все больше казыевских улусов отходили к Азову и далее на запад, в крымские владения за Дон. Их набеги на Русь и Украину прекратились из-за походов Уруса и его детей, “Казыева улуса мурзам до себя стало”, а не до внешних кампаний. К тому же поражения в боях с Урусом и Ураз-Мухаммедом заставили казыевских мирз стать более покладистыми.

Крымский хан Гази-Гирей решил вернуть Малых Ногаев в свое государство. Но мурзы и бии просили обождать, пока не уменьшится угроза со стороны заволжских степняков. Оскорблённый отказом хан собрал всю свою армию и переправился на восточный берег Дона. Перепуганные мирзы тут же смирились и выполнили все требования. Довольный Гази-Гирей разрешил им кочевать на прежних местах, взяв на себя, таким образом, функцию старшего государя. В Стамбуле так же сочли возможным считать Малую Ногайскую Орду вассальным владением османов. Да и бий Большой Ногайской Орды Ислам-Гирей нуждаясь в военной поддержке, решил помириться с восточными соседями.

Обращение ногайской правящей элиты в сторону России по сути оказалось тактическим маневром, или шагом отчаяния. Малые Ногаи более всего желали сберечь свой Юрт и взывали о поддержке ко всем окрестным монархам. Но русские прекрасно помнили частые разорительные набеги ногайцев на порубежье и не видели в казыевцах надежных внешнеполитических партнеров. Последние интересовали Кремль лишь как постоянная опасность для своих границ.

В сентябре 1600 года впервые упоминается новый малоногайский бий, старший сын Саид-Ахмеда Мухаммеда Баран-Гази. Мирзы, не принадлежавшие к данным бийским родам , старались примкнуть к одной из этих трех ведущих сил в Орде. Каждая из этих группировок была многолюдной и скрепленной кровными узами.

Баран-Гази опирался на собственный клан Шейдяковых, пытался упрочить свою власть, добиваясь покорности от прочих мирз. Вознамерившись в очередной раз договориться с московским царем, он, отправил своих послов в Астрахани в ноябре 1604 году. При таких отношениях раскол был неминуем. И действительно, вскоре пришли вести, что у Малых Ногаев разразилась “рознь великая”.

Однако судьба распорядилась так, что Иштереку пришлось не только изменить отношение к северокавказскому Юрту, но и искать там пристанище во время откочевки на Крымскую сторону в 1614 году. Бий Большгой Ногайской Орды Иштерек разорвал отношения с Москвой, перебрался на Крымскую сторону и стал кочевать вместе с Малыми Ногаями. При всей своей бедности и политической слабости Иштерек обладал неоспоримо более высоким рангом перед прочими мангытами. Фактически Иштерек стал правителем обеих Орд.

Такая политика казыевцев была попыткой сохранить самостоятельность в окружении могущественных соседей. Они пытались не ссориться ни с кем и никому не подчиняться. Единственной насущной необходимостью было добиться от Москвы освобождения Дона от казаков, но эта цель была абсолютно иллюзорной. Прочного мира с Россией добиться не удавалось и из-за регулярных набегов на южнорусские провинции. Москва, со своей стороны, считала непременным удерживать Малых Ногаев посредством шертных обязательств от вторжений, и к этой цели, собственно, сводилась русская дипломатия по отношению к ним. Удавалось это довольно редко, и параллельно правительство то и дело организовывало походы горцев и заволжских ногаев на Казыев улус.

Угроза набегов донцов и Больших Ногаев, которых становилось все больше на Крымской стороне Волги, а также сложные отношения с Гиреями заставляли казыевцев иногда объединять улусы. Время от времени создавалось впечатление, будто они пребывают “в дружбе и в совете”, поскольку кочуют вместе. Но более внимательное знакомство с ситуацией приводило информаторов к выводу, что между тремя родами “дружбы нет, а воины нет же”. Касим помнил свои прежние распри с Ураковыми и Мамаевыми и не прочь был внезапно расправиться с ними.

В начале XVII века Большие Ногаи уже не могли воспользоваться расколом среди давних противников, потому что сами вступили в стадию полного хаоса. Многие их мирзы не изменили враждебного отношения к казыевцам, но не имели сил ни отбивать их налеты, ни предпринимать ответные атаки. Лишь вместе с русскими ратями отваживались они выступать против Малой Орды.

После того, как основная масса заволжских номадов в конце 1633 – начале 1634 года перебралась на Крымскую сторону и рассеялась по причерноморским степям, началось смешение ногаев обоих ногайских Юртов. Взаимная агрессивность их по отношению друг к другу исчезла. Бий Касим заявлял о своем желании кочевать вместе, потому, что “вера наша одна, и житье наше кочевное”.

За всеми этими перипетиями тщательно следили из Бахчисарая. На вторую половину 20 годов XVII века приходится очередное обострение династических раздоров среди Гиреев. Хан Мухаммед-Гирей III в 1625 году выступил в поход на иранский Дагестан. Вместе с крымской армией отправилась конница малоногайского бия Касима под командованием его сына, а также улусники Али Уракова, который уже несколько лет жил в Крыму.

История Малой Ногайской Орды представляет собой пример угасания кочевой политической структуры, лишенной земледельческой подпитки, стабильной системы передвижения народа и стад, стройной организации налогообложения и мобилизации ополчения. Судьба распорядилась таким образом, что последний казыевский бий умер вскоре после кончины последнего бия Большой Ногайской Орды Каная. Ни в той, ни в другой части бывшей ногайской державы верховный правитель впоследствии не появлялся. Остатки государственной организации ногаев сошли на нет. Поскольку кланы Ураковых и Мамаевых переселились в Крым, то собственно Казыев улус потомки стали связывать исключительно с именем лидера оставшейся на прежних кочевьях “половины”.

Но несмотря на утрату политической самостоятельности, потомки жителей ногайских Орд стали важным элементом народов Северного Кавказа. Ногайцы принимали участие во всех бурных событиях региона, тесно контактировали с народами края. Отношения между ногайцами и другими кавказскими народами являются необходимым звеном в общей геополитической ситуации, и без учета участия ногайцев освещение многих исторических и современных событий на Северном Кавказе окажется неполным.

Оценили 6 человек

13 кармы