Положение простого люда особенно ухудшилось со времени большой общерусской смуты, с начала 90-х годов XI века. Бесконечные битвы между князьями, сопровождавшиеся разрушением городов, разорением сел, поборами у крестьян и горожан продовольствия, коней, фуража. Порой смердов, ремесленников, торговцев насильно гнали на войну, а вернуться они могли и к пепелищам. Дело довершали и нескончаемые половецкие набеги. Походы князей в степь также ложились тяжким бременем на русское хозяйство.

Ситуация резко обострилась, когда в Киеве 16 апреля 1113 года, неожиданно умер великий князь Святополк. Загадочной осталась эта смерть до сих пор. За два дня до смерти он отстоял всю пасхальную службу, а потом сидел за праздничным столом. И сразу же в Киеве начали борьбу за власть сторонники трех могучих княжеских кланов. На власть мог претендовать старший из Рюриковичей, Олег, но он к этому времени был постоянно болен, другой его брат Давыд отошел от политических дел и уже ни на что не претендовал. Затем по старшинству шел Владимир Мономах. Были свои сторонники и у сыновей покойного Святополка.

Киевский тысяцкий Путята начал уговаривать киевлян пригласить на великокняжеский трон Олега, но против Святославичей сплотилась партия Мономаха. Их представители поскакали в Переяславль звать Владимира на киевский престол. А в это время загудел торгово-ремесленный Подол.

Сотни людей с топорами, косами, вилами, палками в руках двинулись на гору. Толпа разгромила двор Путяты, дворы богатых ростовщиков, удар пришелся и по богатым еврейским купцам и ростовщикам, которые заперлись в киевской синагоге.

Поначалу Владимир Мономах не внял этому призыву. Он боялся вновь ввергнуть страну в междоусобицу, если бы вдруг Святославичи, бывшие старше его в роду, опротестовали его решение. Страшился он и киевской верхушки, которая долгие годы служила его скрытому противнику Святополку. У него также не было желания противопоставлять себя восставшим киевским низам.

Но восстание ширилось. Мятеж нарастал как снежный ком, вовлекая в свой водоворот все новые и новые сотни людей. Вскоре поднялись окрестные слободы и деревни. Должники отказывались выплачивать проценты и расправлялись с наиболее ненавистными заимодавцами, холопы вышли из повиновения господам.

И вновь митрополит собрал верхушку города. Вновь было принято решение пригласить Мономаха в Киев. Теперь этот шаг диктовался уже не междукняжескими расчетами, не только необходимостью спасти существующий порядок в стране, но и сохранить свои жизни.

20 апреля Владимир Мономах во главе переяславской дружины вступил в Киев. Сторонники Мономаха разнесли весть, что теперь князь проведет правый суд и накажет мздоимцев. Это несколько успокоило людей. Но более всего на них произвело впечатление появление грозного князя во главе отборного войска. Мятеж в Киеве стал стихать.

Через несколько дней после совещания с боярами Владимир Мономах дал Руси новую «Русскую Правду», названную «Устав Владимира Всеволодича». Её статьи освободили от долгов многих должников, ограничили произвол ростовщиков. Облегчив жизнь участи простого люда. Все это на некоторое время сняло социальное напряжение в обществе.

По существу, Мономах выступил в истории Руси как первый серьезный реформатор. Он сумел устранить наиболее откровенные язвы складывающегося строя. Тем самым на время был достигнут социальный мир и упрочены основы самого этого развивающегося строя русской жизни.

За время своего правления, Владимир Мономах показал себя сильным и волевым правителем. Он сумел не только приостановить естественный процесс распада Руси на отдельные земли, но значительно укрепил русскую государственность. При этом, сокрушив своеволие отдельных князей, заставив их подчиняться себе, которые теперь послушно исполняли его просьбы о помощи в борьбе с половцами.

Он восстановил единство Древнерусского государства в границах, сложившихся в начале XI века. Твердой рукой и дипломатическими средствами он временно прекратил усобицы. Были установлены законность и порядок во всей внутренней жизни. Во время княжения Владимира Мономаха были построены новые дороги из Киева в Северо-восточную Русь. Начались интенсивное заселение и хозяйственное освоение этого громадного края, на территории которого образовалось Владимиро-Суздательское княжество, а впоследствии, Московское государство.

В ряде сражений Владимир Мономах разгромил половецких ханов и приостановил вторжение половцев в пределы своих владений. С возросшей мощью Киевского государства вынуждены были считаться ближайшие соседи. Были установлены равноправные отношения с Польшей, Венгрией, Чехией, Византией.

Но к сожалению, Владимир Мономах только временно восстановил могущество и приостановил распад Древнерусского государства. Полностью преодолеть сепаратизм местных князей и центробежные тенденции он уже был не в состоянии, наступив на те же «грабли», что и его предшественники.

Своих сыновей он, как Владимир I и Ярослав Мудрый, рассадил по крупным городам. Они управляли Новгородом и Смоленском, Ростовом и Суздалем. При этом подавив мятеж своего племянника, сына Святополка, Ярослава, который правил на Волыни.

В 1115 году умер главный смутьян Руси Олег Святославич, тем самым на время ослаб клан Святославичей, но уже рвались к власти его неуёмные и обделённые дети, Ольговичи, которых тоже надо было держать в узде.

К сожалению жизнь не бесконечна, Владимир Мономах умер 19 мая 1125 года, на реке Альте, в небольшом доме который был выстроен рядом с часовней, на месте убийства святого Бориса. Он уехал туда, когда почувствовал приближение смерти.

После смерти Владимира Мономаха, вопреки Ярославовой традиции, на престол вступил его старший сын Мстислав, хотя были еще живы его дяди, двоюродные братья, старшие его по возрасту и жаждавшие власти. Но в последние годы жизни Мономаха Мстислав, находясь постоянно около стареющего отца, по существу вел все управление государством.

В этот раз, вечно стоящие в оппозиции центральной власти и жаждущие власти черниговские князья, считая себя старейшими в роду, были естественно недовольны, но на этот раз смолчали, так как слишком велика была власть в руках Мстислава, могучими его военные силы. Да и сам князь, проделавший с отцом не одну военную кампанию, слыл способным и решительным военачальником.

Поначалу Мстислав урегулировал отношения в княжеской семье. Он сохранил за своими братьями их владения. Наиболее деятельные из них Ярополк Владимирович и Юрий Владимирович Мономаховичи заняли соответственно престолы в Переяславле, который стал со времени пребывания там еще Владимира Мономаха, по существу, вторым по политическому значению городом на Руси, и в Ростове. Своего старшего сына Всеволода новый киевский князь «посадил» в Новгороде, другому сыну отдал Смоленск. Таким образом, род Мономаха по существу продолжало владеть всей русской землей. Лишь Полоцк да Чернигов, где правил сын Олега Всеволод, непосредственно не входили в Мономахову «отчину».

С черниговскими князьями Мстислав заключил компромисс, оставив черниговский престол за Всеволодом Ольговичем, хотя был еще жив брат Олега Ярослав, старший в этом роду. Но тем самым Мстислав добился лояльности со стороны Чернигова. На Полоцк же вскоре было послано войско, которое овладело полоцкой землей. В полоцкие города были направлены посадники Мстислава.

В это время сын Мономаха Мстислав продолжал проводить энергичную политику наступления на половецкую степь. Он сумел обезопасить и северо-западные границы Руси от нашествий кровожадных кочевников. Он предпринимал походы против язычников, чуди и литовских племен, которые не раз тревожили русские пределы.

В 1132 году, Мстислав Владимирович умер. На киевский престол взошел старший из Мономаховичей Ярополк, бывший до этого был переяславским князем. На первый взгляд казалось, что все идет своим чередом, что могучее Киевское государство просто переживает очередную смену князя. Но, начиная с этого года, события на Руси стали приобретать такой характер, что становилось ясным, страна вновь вступила в новый исторический этап, который готовился исподволь в течение предшествовавших десятилетий. Хотя центробежные тенденции Древней Руси стали появляться еще в эпоху правления Ярославичей.

Русь вновь вступает в полосу продолжительных и кровавых княжеских междоусобиц, которые привели к раздроблению Древнерусского государства. Её главными действующими лицами снова были Мономаховичи и Ольговичи. Хотя вначале произошла ссора между сыновьями и внуками Мономаха. Сыновья Мономаха не без оснований заподозрили, что бездетный Ярополк намеревается подготовить передачу киевского престола сыну Мстислава Великого. Их отпор привел к тому, что Переяславль был отдан Юрию Долгорукому.

Распрю среди Мономаховичей использовал Всеволод Ольгович Черниговский, который при поддержке половцев и нейтралитете ростовского и волынского князей атаковал Киев. Три дня стоял Всеволод под городом; половцы учинили в это время разгром поднепровских земель. Но взять город черниговскому князю не удалось и он ушел восвояси.

Но коварное наступление черниговского князя сплотило сыновей Мономаха, Ярополка, Юрия и Андрея. Теперь они начинают дружно выступать против Всеволода Ольговича, но тот заключает союз с внуками Мономаха, сыновьями Мстислава, которых их дядья активно начали оттирать в тень. В середине 30 годов XII века эта вражда вылилась в серию войн, в которых на стороне черниговского князя традиционно выступали половецкие отряды.

В 1139 году Ярополк умер. После его смерти престол в Киеве занял старший из оставшихся в живых детей Мономаха Вячеслав, но через несколько дней он был изгнан из города Всеволодом Ольговичем. Наконец-то черниговские князья реализовали свое право старшинства и заняли Киев.

Однако наглое вокняжение черниговского князя не покончило с междоусобицами, а лишь сделало их более упорными и масштабными. Отныне постоянными врагами киевского князя стали сыновья и внуки Мономаха и наиболее активный из них Юрий Владимирович Долгорукий.

После смерти Всеволода Ольговича в 1146 году киевский престол ненадолго перешел к его брату Игорю. Но внук Мономаха Изяслав Мстиславич с войском подошел к Киеву, и бояре сдали ему город. Так династия Мономаха вновь вернула себе киевский престол. Однако это было сделано снова в обход старших в роду. На этот раз племянник обошел своих дядьев и в первую очередь ростовского князя Юрия Долгорукого. Тот ответил войной.

В ходе почти десятилетней междоусобной борьбы Киев несколько раз переходил из рук в руки. В нем правили то черниговские князья, то дети и внуки Мономаха. Активную роль в этой распре играл ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий. Дважды в эти годы он воцарялся в Киеве. Второй раз он занял киевский престол в 1156 году, потеснив из Киева черниговского князя. Но киевская верхушка не благоволила к Юрию, считая его чужаком с севера. В мае 1157 года Юрий Долгорукий внезапно умер. Великий князь был отравлен киевскими боярами, не желавшими делиться своими привилегиями и доходами с выходцами из Ростово-Суздальской Руси. Снова киевский престол перешел к представителям черниговского княжеского дома.

Начиная с 30-х годов XII века Русь необратимо вступила в полосу феодальной раздробленности, которая стала закономерным этапом развития всех крупных государств Европы в период раннего средневековья. Если её ранние проявления еще гасились силой инерции, волей таких выдающихся государственных деятелей, как Владимир Мономах и Мстислав, то после их ухода с исторической арены новые экономические, политические, социальные тенденции властно заявили о себе. Но феодальная раздробленность являлась, как это ни парадоксально на первый взгляд, результатом не столько дифференциации, сколько исторической интеграции.

Не всегда государство разрушают его внешние враги. Могущество Киевской Руси утратилось самой властью этой Руси, а именно, удельными князьями. Потому, что лествичное право, это была бомба замедленного действия, подложенная под несущий фундамент самой Руси. Так как каждый хотел видеть Русь по своему. И ради новых уделов братья готовы бросаться в друг друга копьями и преступать братские клятвы, уничтожая собственный народ. Всё решал характер князя и его набожность.

Когда то огромная Киевская Русь с её весьма поверхностным политическим сцеплением, необходимым прежде всего дли обороны от внешнего врага, для организации дальних завоевательных походов, теперь уже не соответствовала нуждам крупных городов с их разветвленной феодальной иерархией, развитыми торгово-ремесленными слоями, нуждами вотчинников, стремящихся иметь власть, близкую их интересам, и не в Киеве, и даже не в лице киевского наместника, а свою, близкую, здесь на месте, которая могла бы полно и решительно отстаивать их интересы.

Период феодальной раздробленности был полон сложных и противоречивых процессов. Особенно заметны отрицательные стороны эпохи: явное ослабление общего военного потенциала, облегчающее иноземное завоевание, междоусобные войны и возрастающее дробление княжеских владений.

Для политической раздробленности стало характерно формальное объединение территорий, количество которых менялось. Одной из причин такого состояния государственности на Руси, были постоянные княжеские разделы земель между многочисленными Рюриковичами, их бесконечные междоусобные войны и новые переделы земель. Они длились настолько долго, что даже не успевали прекращаться, одна за другой подряд.

В результате чего, кардинально уменьшается роль столицы, центральной власти и великого князя. Однако не политические причины лежали в основе этого явления. Началось формирование местных княжеских династий, а так же развитие на Руси института феодального иммунитета и введение наследственности на землю и людей, её населяющих.

Становление в рамках Руси самостоятельных княжеств проходило на фоне бурного развития производительных сил общества, прогресса сельского хозяйства, ремесла, внутренней и внешней торговли, усиливавшегося обмена товарами между отдельными русскими землями.

За три века сложились самостоятельные экономические районы, выросли новые города, зародились и развились крупные вотчинные хозяйства, владения монастырей и церквей. В каждом из этих центров за спиной местных князей встали выросшие и сплотившиеся феодальные кланы, спесивое боярство со своими вассалами, богатая верхушка городов, церковные иерархи.

Потеря Киевом своей исторической роли была в известной мере связана и с перемещением основных торговых путей в Европе и Передней Азии. В связи с 'бурным ростом итальянских городов и активизацией итальянского купечества в Южной Европе и Средиземноморье теснее стали связи между Западной и Центральной Европой, между Византией и Малой Азией. В Северной Европе набирали силу германские города, на которые все более стал ориентироваться Новгород и другие города русского северо-запада. Померк былой блеск некогда славного «пути из варяг в греки».

В результате раздробленности Русь утратила статус мирового торгового посредника и утеряло фактор объединяющий славянские племена. Замерла торговля с югом, так как был разграблен степняками и перекрыт торговый путь из «варяг в греки». Торговые пути переместились в Центральную Европу, поэтому было ослаблено экономическое единство Руси, произошел отток населения из Киева и ослабление позиций киевских князей.

Хотя по прежнему, Киев прожил яркую жизнь на протяжении ряда веков, но слишком сказывались отрицательные черты феодальной раздробленности, приведшей к расчленению Киевского княжества на ряд уделов.

Тем более, не могли для Киева и Русской земли пройти бесследно и столетия напряженной борьбы с кочевниками, печенегами, торками, половцами. Эта не прекращающаяся борьба, в конечном итоге истощала народные силы, замедляла общий прогресс края, обрекала его в новых экономических, социальных и политических условиях на отставание. Преимущество получали те районы страны, которые, хотя и находились в менее благоприятных природных условиях но не испытывали такого постоянного и изнуряющего давления со стороны кочевников, как Среднее Поднепровье.

Всё это вместе взятое и определило ослабление Киева, власти великих князей и обусловило начало политического распада Руси. Тем более, что с Киевом была особая ситуация. Его пытались захватывать больше всех остальных уделов.

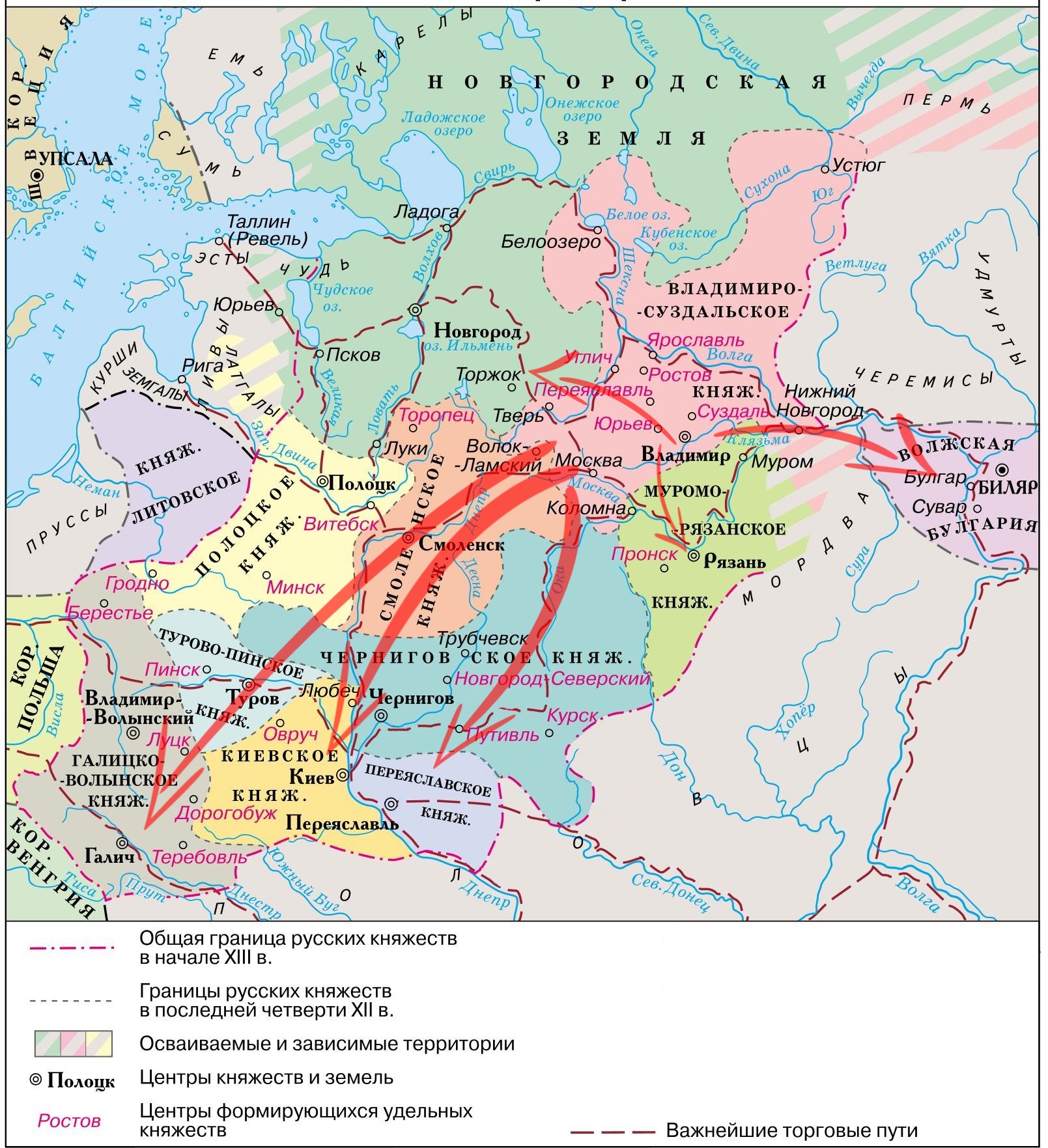

Дальнейшее развитие русских земель происходило в рамках новых государственных образований. Среди полутора десятков княжеств, которые образовались в XII веке на территории Руси, наиболее крупными были Киевское с центром в Киеве, Черниговское и Северское с центрами в Чернигове и Новгороде-Северском, Новгородское с центром в Новгороде, Галицко-Волынское с центром в Галиче, Владимиро-Суздальское с центром во Владимире-на-Клязьме, Полоцкое с центром в Полоцке, Смоленское с центром в Смоленске, а так же Новгородская республика.

Крупнейшими из них были Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество и Новгородской земли. Каждое из них занимало обширные земли, ядром которых были не только исторические территории еще старых племенных княжений, но и новые территориальные приобретения, новые города, которые выросли в землях этих княжеств за последние десятилетия.

Киев сохранил свою историческую славу «матери русских городов». Оставался он и церковным центром русских земель. Но главное, Киевское княжество продолжало оставаться средоточием наиболее плодородных земель на Руси; Днепр по-прежнему оставался крупнейшей водной артерией восточных славян, хотя и потерял свое значение «европейской дороги». Здесь сосредоточивалось наибольшее количество крупных владельческих вотчинных хозяйств и находилось наибольшее количество пахотных земель.

В самом Киеве и городах Киевской земли, Вышгороде, Белгороде, Василеве, Турове, Витичеве и других по-прежнему трудились тысячи ремесленников, чьи изделия славились не только на Руси, но и далеко за ее пределами. Киевское княжество занимало обширные пространства на правобережье Днепра, почти весь бассейн реки Припяти, на юго-западе его земли граничили с Волынским княжеством. С юга, юго-запада и юго-востока Киев по-прежнему охранялся полосой городов-крепостей. После очередной борьбы киевский престол переходит к князю Святославу Всеволодовичу, внуку Олега Черниговского.

Но в межкняжеских усобицах, в борьбе за киевский стол Киевское княжество оказалось расхватанным на куски. Упадок значения Киевского княжения был связан с усилением других центров Русской земли как на севере, так и на юге. Видимо, не случайно центр Южной Руси переместился из Киева и Чернигова на крайний юго-запад Русской земли, в Галицкую Русь.

Для Киевской земли остались в прошлом большая европейская политика, дальние походы в сердце Европы, на Балканы, Византию и на Восток. Теперь внешняя политика Киева ограничивается двумя направлениями: продолжается прежняя изнуряющая борьба с половцами. Но половецкую опасность киевским князьям удавалось сдерживать, опираясь на помощь других княжеств, которые сами страдали от половецких набегов, то справиться с северо-восточным соседом было труднее.

Так как, сильным противником Киева становится мужающее с каждым годом Владимиро-Суздальское княжество, которое при Юрии Долгоруком захватило Переяславль и теперь угрожало Киеву и с северо-востока, и с юго-востока. Во второй половине XII века сформировались новые центры Русской земли. Одним из них стал стольный город Владимир. От Дикого поля, от половецких набегов Владимир и его города охраняли непроходимые леса, болота, реки и речушки и Рязанско-Муромское княжество.

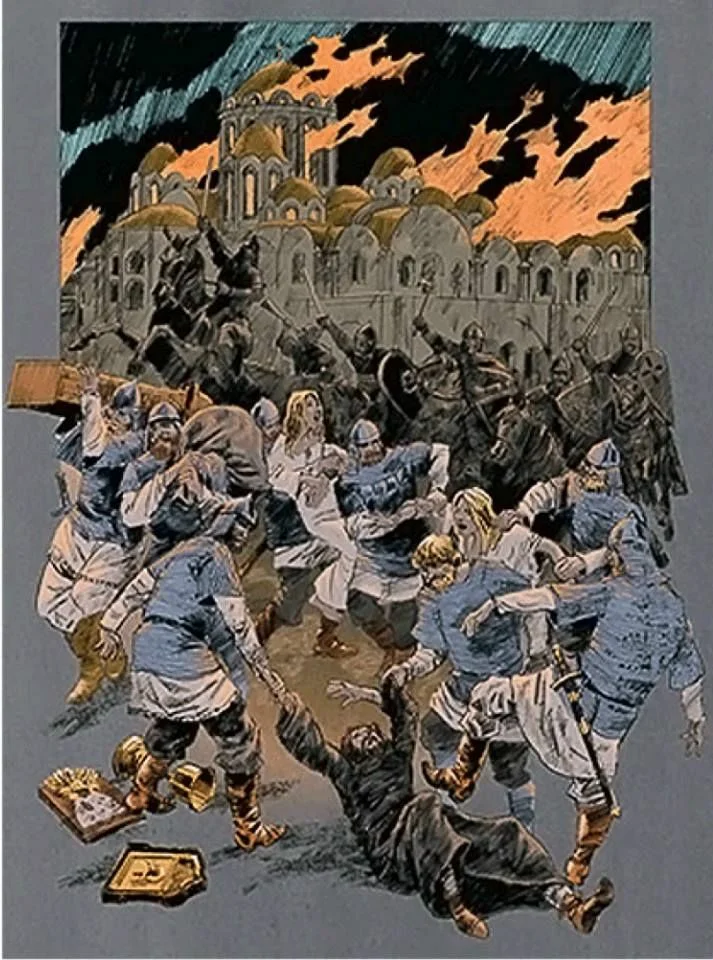

После смерти Юрия Долгорукого владимиро-суздальский престол перешел к его сыну Андрею Юрьевичу Боголюбскому, который в 60 годы уже предъявил права старшего князя на Киев, где правил в то время один из потомков Мономаха. Владимиро-суздальский князь подступил к Киеву в 1169 году со своими союзниками, другими князьями. После трехдневной осады дружины осаждавших Киев князей ворвались в город.

Впервые в своей истории Киев был взят «на щит» и не внешними врагами, не печенегами, торками или половцами, а самими же русскими. Несколько дней победители неистово грабили город, жгли церкви, убивали жителей, уводили их в плен, грабили частные дома и монастыри. Как говорил летописец, были тогда в Киеве «на всех людях стон и тоска, печаль неутешная и слезы непрестанные».

Таким образом, Андрей подчинил себе Киев наследственно и экономически, как и многие другие южные Княжества. Поэтому, в том же 1169 году, получил титул Великого князя, впервые будучи князем Владимирским, а не Киевским. С этого момента Владимир и начал становится новым центром уже удельной Руси, как столица главного Княжества.

Но политическая борьба на Руси в XII веке носила весьма суровый характер. Проигравший в большинстве случаев мог лишиться не только власти, но и жизни. В ночь на 29 июня 1174 году Великий князь Владимирский Андрей Боголюбский был убит заговорщиками из числа его приближенных. Согласно летописи, заговор против Андрея Боголюбского возник после того, как по его решению был казнен брат его жены.

После того как в 1174 году Андрей Юрьевич Боголюбский был подло убит, Всеволод разгромил рать племянников претендующих на власть в княжестве. Но победить набиравшего силу Всеволода хотелось очень сильно Глебу Рязанскому с сыновьями Романом и Владимиром, Ярополку и Мстиславу Ростиславичу, поэтому новый поход против него стали готовить сразу, не откладывая в долгий ящик. Но к Всеволоду Юрьевичу подоспели союзники, сыновья Киевского князя Святослава Олег и Владимир.

Войска встретились в феврале 1177 года у реки Колокши. Воины Всеволода полностью разгромили деморализованное войско Глеба, и вскоре отступление переросло в бегство. В этом бою попали в плен и Глеб Рязанский, и Роман Глебович, и Мстислав с Ярополком. Таким образом, Всеволод Юрьевич твердо закрепился во Владимиро-Суздальской земле.

Заговорщики добились своей цели: тема княжеского единовластия надолго была отложена в долгий ящик. Правда, самим участникам убийства это большой радости не принесло. Младший брат Андрея Боголюбского Всеволод Большое Гнездо, ставший великим князем Владимирским в 1176 году, повелел всех заговорщиков казнить.

После того как гроза миновала, Киев, несмотря на этот жестокий разгром, продолжал жить полнокровной жизнью столицы крупного княжества. Стабильность и благополучие Киевское княжество добилось при Святославе Всеволодовиче, который делил власть в княжестве со своим соправителем Рюриком Ростиславичем. Так киевские бояре иногда объединяли на престоле представителей враждующих княжеских кланов и избегали очередной междоусобицы. Когда умер Святослав, то Рюрик Ростиславич до начала XIII века делил власть с претендовавшим на киевский трон Романом Мстиславичем Волынским, праправнуком Мономаха.

Затем между соправителями началась борьба. И снова в киевские дела вмешался владимиро-суздальский князь, на этот раз знаменитый Всеволод Большое Гнездо, брат убитого к этому времени Андрея Боголюбского. Он был одной из центральных фигур своей эпохи. Получивший такое прозвище за свою многодетность, он объединил под своей рукой многие русские земли и не раз доказал право на первенство среди князей своим мечом.

После битвы на Колокше, в 1177 году, с крестным целованием был отпущен из плена рязанский князь Роман Глебович. Но нарушив все обязательства и клятвы, он создал новый очаг нестабильности в регионе. Заручившись поддержкой могущественного союзника, своего тестя, киевского князя Святослава Всеволодовича, он повел рать на братьев Владимира и Всеволода Глебовичей, княживших в Пронске.

Всеволод Юрьевич был против объединения всей Рязанской земли под властью одного князя, сосед в таком случае оказывался слишком силен и непредсказуем. Поэтому Всеволод поддержал младших братьев, Всеволода и Владимира, ополчившись на Романа. Это был серьезный политический шаг, такое выступление вело к разрыву союзнических отношений со Святославом Всеволодовичем, а значит, с Киевом и Черниговом. Но владимирский князь счел в сложившейся ситуации риск необходимым.

Святослав не заставил себя долго ждать и выслал в подмогу зятю своего сына Глеба Святославича. Глеб с войском встал в Коломне, перегородив таким образом путь из Владимира в Рязань. Он был уверен в том, что Всеволод Юрьевич не решится воевать сразу против Рязани, Киева и Чернигова. Но эта Эта беспечность стала его роковой ошибкой, Коломну владимирцы взяли почти без боя, а сам Глеб Святославич попал в плен.

Киевский князь Святослав Всеволодович расценил всё происходящее в Рязанской земле как дерзкий вызов. Киевский князь стал готовится основательно к войне. Помимо своей дружины он призвал с собой многих родственников из своей вотчины,Чернигова и князя Всеволода Курского. Из Новгорода готовился прийти на помощь сын Святослава Владимир.

В 1181 году, зимой, Святослав двинулся с огромной ратью на Переславль-Залесский. С этого направления он мог угрожать и Ростову, и Суздалю. Всеволоду удалось перехватить противника в 40 верстах от Переславля, на реке Влене, и враждующие стороны разместились на противоположных берегах.

Но бой не начинал никто. Святослав видел фатальность такого шага для себя, а Всеволод, потому, что время работало на него. Стояние на Влене длилось две недели и не приносило никаких результатов, происходили разве что схватки между дозорными разъездами. В один день рязанцы, выступившие в этот раз в союзе с Всеволодом Юрьевичем, тайно переправились через реку и напали на обоз Святослава. Этот дерзкий рейд сделал положение киевского войска особенно бедственным.

Тем более, что припасы заканчивались, а в войсках падал боевой дух, к тому же, приближалась весенняя распутица, из-за которой стало бы проблемно подвозить новые обозы. Всё это вынудило Святослава Всеволодовича уйти ни с чем. В то время, как победа вновь оказалась на стороне Всеволода, а значение её говорило о становлении владимирского князя одним из сильнейших полководцев Средневековой Руси.

В 1181 году у Всеволода появился шанс не только обезопасить свои северо-западные рубежи, но подчинить себе Новгородскую землю. На тот момент Новгород был враждебен Владимиро-Суздальскому княжеству вследствие того, что князем там был сын Святослава Всеволодовича, Владимир Святославич. После того как войско Всеволода Юрьевича захватывает Торжок, то он недвусмысленно стал угрожать самому Новгороду. Новгородцам ничего не осталось, кроме как изгнать Владимира Святославича и принять того князя, которого назначит им Всеволод.

Пока в Южной России разрушались города и погибали люди, север процветал и не был участником этого жалкого зрелища. Владимиро-Суздальское княжество, ядро будущего Московского государства XV века, стала яркой страницей русской истории.

К 1182 году Всеволод Юрьевич становится бесспорным хозяином Владимиро-Суздальской земли, а через подчиненных князей под его влиянием находятся Рязанское и Новгородское княжества. С этого момента киевский князь оставляет всякие попытки что-либо требовать от Всеволода, а Владимирское княжество вновь утверждается в статусе военного, политического и экономического центра Руси. Он уже получил всю народную любовь и преданность, что было для него главной целью.

В целом, период правления Всеволода III характеризуется как расцвет Владимиро-Суздальской Руси, однако, следует понимать, что основа могущества княжества была заложена ещё при князьях Долгоруком и Боголюбском.

Являясь гораздо более аккуратным и рассудительным, чем его брат-предшественник, Всеволод предпочитал решать внешнеполитические проблемы преимущественно дипломатическими методами, прибегая к силовым решениям только при уверенности в успехе операций. Собственных сыновей старательно рассаживал для управления как своими городами, так и соседними княжествами, а дочерей выдавал замуж для закрепления союзных договоров.

Примечательна роль Всеволода Юрьевича в усобице, случившейся в Галицко-Волынской земле после смерти Ярослава Осмомысла в 1187 году. Где алчные наследники, при участие галицких бояр, сцепились в смертельной схватке за княжеский престол.

Не теряя времени даром, один из претендентов, Владимир Ярославич, договорился с венгерским королем Белой III и венгерскими мечами вернул себе Галич. Но Бела III почувствовал свою силу и сменил роль союзника на роль захватчика, Владимир Ярославич был отправлен в тюрьму, а править Галичем стал сын Белы Андраш. С этого времени Галицко-Волынские земли стали территорией венгерского королевства.

Но сбежал из плена Владимир Ярославич не придумав ничего лучшего, обратился к германского императора Фридриха I Барбароссы, добившись его поддержки. Он поручает своему вассалу, польскому князю Казимиру, помочь Владимиру выбить венгров из Галича.

Получив галицкий стол в третий раз, Владимир Ярославич, чтобы обезопасить себя от польских притязаний, счёл необходимым заручиться поддержкой по-настоящему могущественного союзника, владимирского князя Всеволода. Тем более, что Германский император, безусловно, силен, но он человек чужой и денег хочет.

Всеволод Юрьевич согласился обеспечить безопасность Галича взамен на признание его, Всеволода, главным. Так в 1189 году, еще один из центральных городов Руси оказался под покровительством князя Всеволода.

Но на Руси произошёл ещё один конфликт между окаянными Рюриковичами. В 1196 году, Рюрик Ростиславич решил передать Ярославу Ольговичу Витебское княжение взамен на отказ от притязаний на Киев. Олег Святославич выдвинулся к Витебску через Смоленские земли, разоряя их, и встретился со смоленской ратью Мстислава Романовича. Мстислав был разбит Олегом и попал в плен, но развить успех не удалось, так как Рюрик в это время угрожал осадой Чернигова.

Все складывалось так, что Ольговичи оказались в противостоянии и с Ростиславичами, и с сочувствующими им владимирцами. Чернигов стоял на пороге катастрофы. Однако нападения Рюрика не последовало, он опасался подставить тылы под удар Романа Волынского, да и сам готовился к войне с зятем.

Владимиро-Суздальский князь Всеволод вынужден был вмешаться в спор южно-русских князей, сумев склонить их к миру. Но обозлившись на Всеволода за мир с врагом, Ольговичи обвинили его в поражении Мстислава Романовича.

В 1197 году Рюрик лишил Всеволода всех владений в Киевской земле. Но его это не особо взволновало, зато поддержки могучего владимирского князя Рюрик лишился навсегда.

Узнав о гибели Романа в 1205 года, Рюрик вернулся из монастыря и объявил себя киевским князем вместо сына. Совместно с Ольговичами, он совершил поход в Галицко-Волынскую землю. Союзная рать победила в битве на Серете, но взять Галич не смогла, пришлось возвращаться, не достигнув успеха.

Но уже в следующем году Ольговичам удалось отнять у Рюрика Киев и посадить на престол Всеволода Святославича Чермного. Чермный был сыном князя Святослава, долгое время правившего в Киеве и разделявшего Киевскую землю с Рюриком, поэтому претензии на трон он имел вполне определенные.

Новый киевский князь выгнал Ярослава Всеволодовича из Переяславля, чем вызвал явное неудовольствие во Владимире. Всеволод Юрьевич взбешённый таким ходом развития дел, начал сбор войск для похода. Однако вначале необходимо было расправиться с союзниками Ольговичей, располагавшимися поблизости, рязанскими Глебовичами. В 1207-1208 году рязанская земля была опустошена, сожжена сама Рязань, а Роман и Святослав Глебовичи взяты в плен и заточены в темницу.

Теперь наставала очередь Чернигова, но в это время Рюрик Ростиславич смог вернуть себе Киев и у него появилась возможность решить вопрос, не прибегая к масштабным боевым операциям. Однако Рюрик не спешил возвращать Всеволоду Переяславль, к тому же в Новгороде вместо сыновей Всеволода сел племянник Рюрика Мстислав Мстиславич.

В тоже время Ольговичи поняли, что борьба за Киев не принесет им желаемого успеха без поддержки сильного и влиятельного владимирского князя. Во Владимир из Чернигова приехал митрополит Матфей, он заключил мир со Всеволодом и целовал ему крест. В знак укрепления союза дочь Всеволода Чермного Агафия была выдана замуж за Юрия Всеволодовича.

В 1210 году по всеобщей договоренности, при протекции Всеволода, на Киевский престол был возведен Всеволод Чермный, а Рюрик Ростиславич получил во владение Чернигов. Таким образом, с помощью Ольговичей Всеволод Юрьевич решил проблему, возникшую в связи с разрывом отношений с Ростиславичами. Киевский князь вновь находился под его влиянием, а Переславль снова вошел в его владение. Так же бескровно решился вопрос и с Новгородом, Мстислав признал Всеволода своим «отцом».

Всеволод умер в 1212 году. После смерти Всеволода Большое Гнездо между его сыновьями началась междоусобица, осложнявшаяся отношениями с Новгородом. Хотя в последний год его жизни возник конфликт по поводу престолонаследия. Великий князь Всеволод хотел оставить княжество по-прежнему под главенством города Владимира, новой столицы, но его старший сын Константин, ученый книжник и друг ростовских бояр, хотел вернуться к старым временам первенства Ростова. Ростов же отдать второму сыну, Юрию. Но Константин недаром получил в народе прозвище Мудрого..

Он первым догадался, что старейшинство в наследственном праве только тогда старейшинство, когда не дробится княжение. Он попросил у отца и Владимир и Ростов, предполагая соединить в одних руках и владимирских новых людей, и оппозиционное княжеской власти ростовское боярство. Владимир и Ростов в одних руках дали бы перевес Константину над всеми братьями.

Всеволод не понял старшего сына, ему казалось , все, что было достигнуто на Севере в единении земель при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и при Всеволоде, оказалось под угрозой разрушения. Он созвал на совет бояр, духовных лиц, чуть ли не на земский собор и передал старейшинство Юрию Всеволодовичу. Этим обстоятельством не замедлил воспользоваться князь Мстислав Удалой. В 1216 году он вернулся из Галича в Новгород.

Споры между сыновьями суздальского князя Всеволода не прекращались, предметом их спора теперь стало отношение к Мстиславу Удалому. Князья Ярослав и Юрий выступили против Мстислава, а Константин решил перейти на его сторону. При этом возник принципиально новый вариант программы восстановления целостности Руси, вариант, связанный не с победой южных или северных князей, а с торжеством одной группировки южных и северных князей над другой.

Вариант этот настолько прочно овладел умами лидеров противостоявших друг другу княжеских коалиций, что вооруженное столкновение между ними становилось реальной перспективой ближайшего будущего. По их мнению Суздальская земля, должна была навсегда остаться самым сильным, самым боеспособным княжеством в Русской земле. Рекомендации возымели действие. Ярослав и Юрий стали готовиться к решающему сражению.

В 1216 году на реке Липице под Юрьевым-Польским новгородцы победили коалицию владимирских князей. Но победа Мстислава Удалого была полной. Однако поражение суздальских князей обернулось самыми неожиданными последствиями не только для Юрия и Ярослава, но и для Мстислава Удалого.

Из претендентов на общерусское лидерство князья Юрий и Ярослав превратились в скромных вассалов нового князя владимирского, Константина, а Мстислав Удалой , главный герой битвы на реке Липице, удовольствовался позицией князя-наместника в Новгороде, где он княжил и до этого сражения. А резкое усиление Константина не могло не повлиять на настроения новгородского боярства, которое стало проявлять большее внимание к суздальскому князю, чем к Мстиславу Удалому.

В 1217—1218 годах Мстислав вынужден был перебраться в древний Киев, куда, видимо не случайно, направился с ним и новгородский посадник Юрий Иванкович, глава одной из боярских группировок Новгорода. Позиции Мстислава Удалого в Новгороде, а вместе с тем и во Владимиро-Суздальской земле были окончательно подорваны, а политический вес Константина становился все более значительным. В 1219 году Мстислав Удалой стал галицким князем.

Положение на северо-востоке страны стабилизировалось. Суздальский князь Константин спокойно передал перед смертью владимирское княжение брату Юрию Всеволодовичу, а новгородским князем-наместником стал Ярослав Всеволодович.

Западные границы Киевской Руси и русских княжеств с соседними государствами остались почти без изменений. Далеко в северные пределы Чуди Заволоцкой распространились владения Новгорода и, охватив берега Белого моря, достигли Печоры. Земля Суздальская перешагнула за Волгу и распростерлась до слияния Сухоны и Юга, в устье Юга укрепилась городом Устюг. Расширилось на юг Рязанское княжество, со стороны южных степей и Причерноморья обложили Русь половецкие орды.

Но к середине XII века Русь раскололась на 15 княжеств, которые были лишь в формальной зависимости от Киева. В начале XIII века их стало уже около 50. В течение XII века Русь политически стала похожа на лоскутное одеяло, с правителями рода Рюриковичей, обуревающей тупой ненавистью к ближним своим соседям и к центральной власти. А в XIV веке количество великих и удельных княжеств достигало примерно 250.

. В начале XIII века на Русь стали доходить смутные слухи о появлении где-то на Востоке новой мощной державы степных кочевников. Эти сведения доносили купцы из Индии и Средней Азии, путешественники. А вскоре новая грозная опасность встала уже у русских границ. Это были монголо-татары. Однако удельные князья увлечённые непрекращающейся междоусобицей ничего не сделали для отражения этой угрозы.

Оценили 2 человека

2 кармы