Как мы установили в предыдущей статье "История бронзы. Ч.1 введение.", со ссылками на современную нормативно-техническую документацию, никаких особенных звездных температур для получения олова (вопреки утверждениям некоторых озабоченных сетевых экспертов "яжетехнарей" и "яжеметаллургов"), одного из легирующих компонентов бронзы, не нужно. Руду касситерит не плавят, как впрочем и остальные руды, металл из которых получают в процессе химико-термического восстановления из окислов или сульфидов, ets. И это процесс для большинства известных в древности цветных металлов идет уже при вполне доступной температуре, достигаемой в обычной шахтной печи/горне с естественной тягой, тем более с тягой принудительной, хотя она не особо нужна - дело в данном случае не в высокой температуре, а в достаточном объеме выработки монооксида углерода и достижения температуры начала реакции его доокисления.

Примечание - на заставке фото бронзовой втулки без фланца с перфорацией. Она тут просто для красоты, ничего более.

Теперь, как обещал, конспект статьи российского археолога Станислава Григорьева, напечатанной в международном междисциплинарном (и рецензируемом) журнале "Археоастрономия и древние технологии" (AaATec) с интересным синтезом социокультурного и технологического похода к проблеме длительного этапа развития человечества, условно называемого "Бронзовый век" (хотя правильнее "Бронзовые тысячелетия" или "Бронзовая Эпоха"):

<<<

Социальные процессы в древней Евразии и развитие типов сплавов в металлургическом производстве

Аннотация

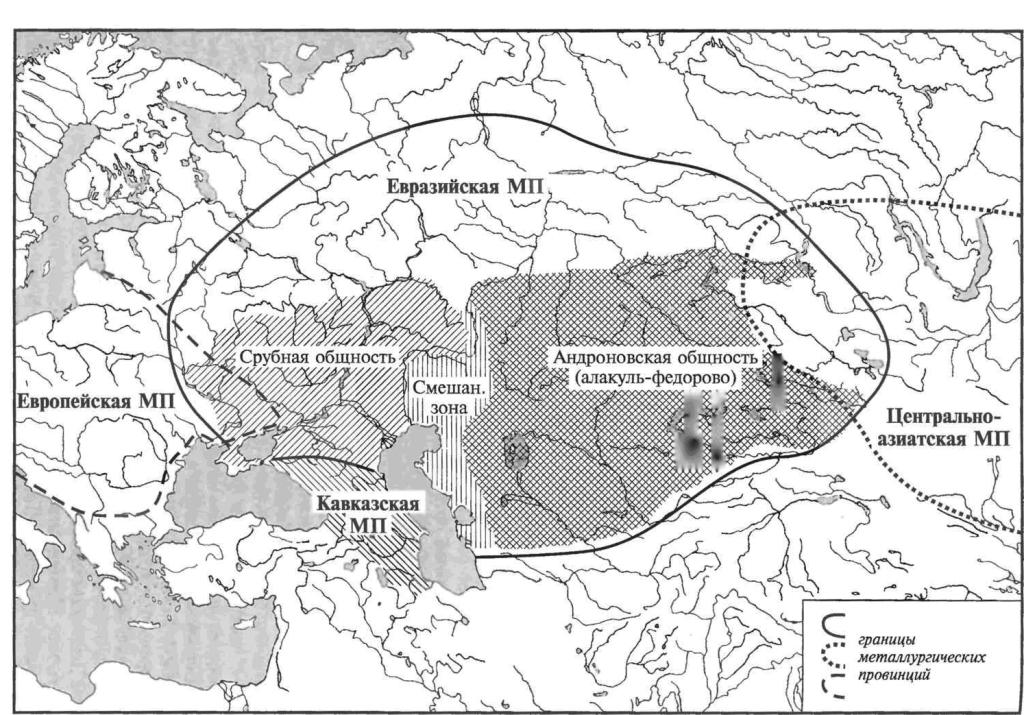

В статье рассматриваются закономерности в изменениях типов легирования в эпоху бронзы Евразии. Целью статьи является показать причины и механизмы этих изменений. Статья основана на исследовании автором шлаков эпохи бронзы Евразии, что показало прямую связь использования определенных лигатур с типами руды и рудовмещающей породы. Отклонения от этого правила редки. В основе этих изменений лежали социальные процессы, стимулировавшие расширение потребления металла. Это вело к изменению рудной базы, что приводило к возникновению соответствующих технологий плавки руды, технологий и типов легирования и, в конечном счете, морфологии металлических изделий. Массовый переход к мышьяковым сплавам стал возможен с переходом от плавки относительно чистых кусков малахита к плавке руды с фрагментами рудовмещающей породы. Этот тип легирования осуществлялся при низкотемпературной плавке окисленных руд. С расширением ареалов и объемов производства в эпоху поздней бронзы начинается массовое использование руд из тугоплавких пород и сульфидных руд. Это вело к повышению температуры и делало невозможным легирование мышьяком, поскольку он испарялся. Создается необходимость в поиске иного легирующего компонента. Таковым становится олово. Но, поскольку,его месторождения редки, необходимы специфические условия для его широкого распространения и организации сети торговли и обмена. Такие условия в Северной Евразии были обеспечены миграциями с востока на запад сначала сейминско-турбинских, а потом федоровских племен, и формированием обширной зоны взаимодействия между различными андроновскими племенами. Но те же процессы имели место в Европе и на Ближнем Востоке, стимулируя новые социальные реальности.

1. Этапы технологического развития: Cu → Cu+As → Cu+Sn

1.1. Медно-мышьяковые сплавы

В эпоху энеолита и ранней бронзы в Северной Евразии за редкими исключениями доминировала чистая медь.

То же самое можно сказать об энеолите Балкан и Анатолии, хотя в последнем регионе появились первые сплавы с мышьяком. Примечательно, что во всех этих регионах почти нет металлургического шлака, хотя следы горных работ хорошо известны. Исключением является фрагмент шлака с поселения Дуранкулак (Болгария), но он был очень маленьким (Glumac, Todd, 1990). Есть находки куска шлака с Тепе Гиссара (Thornton, Rehren, 2009, pр. 2701-2707) и ошлакованных тиглей в некоторых других местах. Это глобальное отсутствие шлака можно объяснить использованием относительно чистых кусков окисленной руды. В некоторых случаях руда могла содержать примеси мышьяка, но это не могло создать устойчивую технологическую тенденцию, а лишь приводило к случайному присутствию мышьяка в металле. В Северной Евразии медно-мышьяковые сплавы широко представлены в Среднем Бронзовом Веке (СБВ) в катакомбной культуре степей Восточной Европы. В Анатолии и Иране это произошло раньше, уже в Раннем Бронзовом Веке (РБВ). Появление мышьяковых сплавов вполне объяснимо тем, что существует серия месторождений меди с рудой, содержащей высокие примеси мышьяка и/или с включениями мышьякосодержащих минералов. Последнее особенно важно. Только с началом плавки малахита вместе с рудовмещающей породой эти мышьякосодержащие минералы начали попадать в загрузку печи, и было оценено их влияние на свойства металла.

В районах с месторождениями медно-мышьяковых минералов, например, на Иберийском полуострове и в Иране, мышьяковые бронзы были типичны и сохранялись в течение длительного времени (Hunt Ortiz, 2003, pр. 323, 329-332; Palmieri, Sertok, Chernykh, 1993, p. 596; Zwicker, 1989, p. 192). Но имел место также специальный выбор руды и ее смешивание с мышьяковой рудой (Thornton, Lamberg-Karlovsky, 2004а, p. 267; Thornton, 2009, p. 317).

Закрепление этого сплава как технологической традиции имело, конечно, вполне рациональные причины. Эта лигатура оказывает благотворное влияние на качество металла:

- после литья его твердость та же, что у чистой меди, но после холодной ковки он становится заметно тверже;

- и уменьшается температура его плавления. После холодной ковки твердость меди с 2,6% мышьяка растет с 65-70 Hv до 150-160 Hv (Scott, 1991, p. 82). Кроме того, мышьяк играет роль деоксиданта, он улучшает механические свойства изделий (Равич, Рындина, 1984, с. 117-120; Budd, Ottaway, 1990, p. 95). Плавка окисленных руд в относительно небольших печах сталкивалась с серьезной проблемой: в них было трудно создать восстановительную атмосферу. Решение этой проблемы обеспечивалось рядом мер:

- подачей воздуха в печь без давления, чтобы он дольше реагировал с древесным углем;

- использованием смеси окисленной и сульфидной руды;

- предпочтением руд без примесей тугоплавкой породы;

- использованием добавок мышьяка.

Вполне вероятно, что через некоторое время металлурги обратили внимание на то, что плавка была более успешной, и после добавления минералов мышьяка к руде металл обладал лучшими свойствами; и они начали сознательно добавлять их в печь. Поэтому эта грань между искусственными сплавами и использованием руд с примесью мышьяка довольно размытая. Все зависело от конкретной ситуации. В Анатолии, например, использовались как медно-мышьяковые, так и мышьяковые руды. В Северной Евразии синташтинские металлурги добавляли мышьяковые минералы на стадии плавки руды, и мышьяк присутствует в синташтинском шлаке (более подробно см.: Grigoriev, 2015, рp. 152-158).

Но независимо от того, как это легирование осуществлялось, преднамеренно или случайно (как плавка медной руды с мышьяком, в виде смеси руд или добавок мышьяковых минералов), все эти операции проводились на стадии плавки руды. Это понимание мышьяка как реагента, изменяющего качество металла, хорошо видно в металле синташтинской культуры, где обнаружена корреляция между типом изделия и содержанием мышьяка (Grigoriev, 2015, p. 159). Среднее значение содержания мышьяка увеличивается в тех изделиях, которые подвергались большей динамической нагрузке. Исключением являются браслеты, но в них более высокое содержание мышьяка может быть вызвано либо технологическими (улучшение ковкости и жидкотекучести), либо эстетическими соображениями. В то же время, все типы изделий демонстрируют существенный разброс концентраций мышьяка, поскольку легирование проводилось на стадии плавки руды; кроме того, содержание мышьяка снижалось после переплавок.

Схожая ситуация выявлена в Восточной Анатолии. На поселении Арслантепе наблюдается прямая корреляция между типами изделий и содержанием мышьяка. Так, наконечники копий содержали 2,5-3% мышьяка, а мечи 4,5-5% (Palmieri et al., 1994, p. 447). Следовательно, металлурги могли эмпирически определять свойства металла, даже при таких незначительных различиях в содержании мышьяка. Как видим, дисперсия концентраций мышьяка в синташтинских изделиях более выражена, чем в изделиях Арслантепе. Возможно, синташтинские металлурги тоже могли более точно определить содержание мышьяка в меди, но они были вынуждены использовать металл, который был им доступен, поскольку у них был гораздо меньший выбор, чем у их анатолийских коллег. В этот период в Анатолии уже имело место рыночное производство с большими объемами. Это облегчало подбор металла для конкретных изделий.

Но мышьяк испаряется. Добавки никеля к металлу способствуют его сохранению. Изучение химической термодинамической модели для древней переплавки меди показало, что тройная система As-Cu-Ni обеспечивает лучшее сохранение мышьяка по сравнению с бинарной системой As-Cu (Sabatini, 2015). И очень часто никель сопровождает медномышьяковые сплавы. Поэтому мы предположили, что легирование проводилось с помощью какого-то мышьяково-никелевого минерала с соотношением мышьяка к никелю 10:1 (Grigoriev, 2015, p. 155), но нам не удалось определить, насколько это было преднамеренно, хотя распространенный характер этого типа сплава свидетельствует о преднамеренности: он широко представлен на памятниках Анатолии, Леванта, Сирии, Египта, Луристана и Мохенджо-Даро (Tylecote, 1981, pp. 45, 50; Yener, Geckinly, Özbal, 1994, p. 378, SchmittStrecker, Begemann, Pernicka, 1991; Riederer, 1991, p. 89). Тщательные исследования майкопского металла РБВ Северного Кавказа позволяют определенно говорить о целенаправленности этого сплава. Он был получен путем добавления в руду никелина, арсенида никеля. Это удерживало мышьяк в металле. При этом существенной разницы в твердости мышьяковых и мышьяко-никелевых сплавов нет, и вторые требуют лишь несколько отличных приемов обработки (Рындина, Равич, Быстров, 2008; Рындина, Равич, 2012, с. 5-9). В этом случае вероятна та же ситуация: длительный эмпирический опыт привел к пониманию некоторых зависимостей, возможно, неадекватно интерпретированных. Следует только отметить, что испаряется не сам мышьяк, а его оксиды, и это зависит не только от температуры, но и от интенсивности поступления кислорода. В окислительных условиях мышьяк окисляется, и испаряется уже его триоксид (McKerrell, Tylecote, 1972; Sabatini, 2015).

Статья длинная, попытался разбить на 2 части.

Продолжение следует.

Оценили 25 человек

54 кармы