Реставраторы встречаются с объектами своей работы, что называется "нос к носу" :о) И прежде, чем заняться возстановлением утраченного или потраченного временем, тщательно изучают и архивы, и, порой, другую литературу; проводят тщательное изследование материалов, из которых изготовлены объекты... Поэтому, именно реставраторы нам могут много интересного поведать об истории Петербурга и его зданий. К вашему сведению предлагаю статью Леонида Сергеевича Харьюзова и Антона Ильича Савченок, проливающую некоторый свет на страницы каменной летописи города на Неве.

Харьюзов Л.С.- Генеральный директор ООО "НАУКА-РЕСТАВРАЦИЯ", горный инженер-геолог, технолог-реставратор 1 категории. С 1999 года ведущий инженер ОДСМиК ГП НИИ «Спецпроектреставрация»

Савченок А.И. - инженер-геолог ОАО "НИИ Спецпроектреставрация",

"Постоянно занимаясь натурными инженерно-технологическими обследованиями состава и состояния материалов на памятниках архитектуры Санкт-Петербурга при проектировании реставрационных работ, мы иногда сталкиваемся с весьма интересными находками, как новых, ранее не известных, примеров применения некоторых известных типов камня, так и новых разновидностей природных камней, ранее не встречавшихся в архитектуре города.

В процессе натурного обследования состояния материалов отделки дворовых фасадов «Малого Мраморного Дворца» (особняк Кушелева-Безбородко, СПб, ул. Гагаринская, д. 3) технологами-реставраторами ОАО «КБ «ВиПС» Тимченко Э.В., Щелчковой А.И. и автором данного сообщения Харьюзовым Л.С. было сделано несколько весьма интересных находок.

Во-первых, в облицовке цокольного этажа двух сохранившихся небольших фрагментов, так называемого, «садового фасада» (фасад был обращен в сад) обнаружен шокшинский красно-бурый кварцито-песчаник (известный также под названиями «шокшинский малиновый порфир» и «шоханский порфир»). Ранее авторами этот камень в архитектуре Санкт-Петербурга никогда не встречался как материала для облицовки фасадов. На рассматриваемом архитектурном объекте из этого природного камня выполнена облицовка стен блоками, рустованными «алмазным рустом» со шлифованной фактурой обработки поверхности и облицовка оконных обрамлений блоками с полированной поверхностью (см. рис 1, 2).

Рис. 1. Дворец Кушелева-Безбородко. Фрагмент «Садового фасада» флигеля. Облицовка цокольного этажа шокшинским кварцито-песчаником.

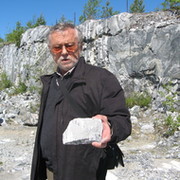

Рис. 2. Шокшинский красно-коричневый кварцито-песчаник в свежем сколе.

На этом же объекте шокшинский кварцито-песчаник в основной цветовой гамме от красно-бурого цвета с плавными переходами к красному и красно-зеленовато-серому в виде прямоугольных, слегка уплощенных параллелепипедов был обнаружен в траншее при прокладке кабеля во дворе вдоль фасада «Зимнего сада» на глубине 50-70 см от современной поверхности территории (см. рис. 3). Эти детали являются ни чем иным как брусчаткой (по размерам и форме характерными для брусчатки 19 века), формирующей на один из ранних исторических периодов отмостку вдоль фасада. Следует отметить, что брусчатая отмостка подобного типа, но выполненная из зеленовато-серого брусненского кварцито-песчаника, несколько лет назад была обнаружена в процессе ремонта «Певческого» моста и частично при ведении реставрационных работ музеефицирована в его центральной части. Состояние обнаруженного фрагмента отмостки вдоль фасада «Зимнего сада» позволяет после ее полного вскрытия рассмотреть вопрос о ее воссоздании и музеефикации.

Рис. 3. Дворец Кушелева-Безбородко. Брусчатая отмостка шокшинским кварцито-песчаником. Фрагмент вскрытый в траншее во дворе фасада «Зимнего сада».

Второй и самой интересной находкой, сделанной в отвалах упомянутой выше траншеи, является обнаружение обломков черного шунгитового сланца с фрагментами полированной резьбы по камню и фрагментов резных элементов из органогенно-обломочного мраморизованного известняка (мрамора). Шунгитовый (кремнисто-углеродисто-глинистый) сланец известен с давних времён, как «нигозерский сланец» или «нигозерский аспид», который добывался и добывается в Заонежье в районе села Шуньга. Черный органогенно-обломочный мраморизованный известняк (мрамор) имеет бельгийское происхождение, где добывался и добывается в настоящее время под торговым историческим названием «черный бельгийский гранит». И тот и другой камень, хотя и являются редкими для памятников архитектуры города, но отдельные примеры их ограниченного применения в интерьерах все же известны (например, Исаакиевский и Казанский соборы, б. особняк Половцева на Б. Морской улице и др.)

Эта находка не вызвала бы у нас столь большой интерес, если бы не одно историческое обстоятельство. Согласно историческим сведениям (1) в процессе перестроек дворца в середине 19 века архитектором Н.Ф. Брюлло в Большом кабинете был создан большой декоративный камин, являющийся копией европейского шедевра скульптуры - камина Карла V работы скульптора Блондель (1527 г.) в «Старой канцелярии» Бельгийского г. Брюгге (1) (см. рис. 4, 5)

Рис. 4. Здание Канцелярии городского суда в г. Брюгге. Бельгия. Общий вид камина работы Ланселота Блондейля (XVI век). Интернет-ресурс.

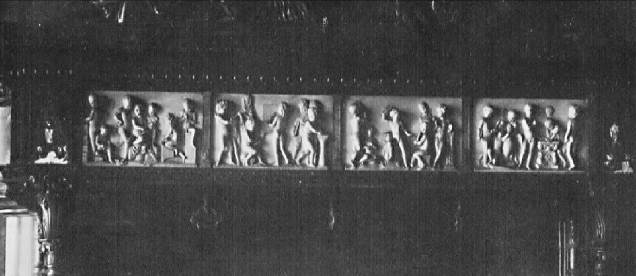

Рис. 5. Здание Канцелярии городского суда в г. Брюгге. Бельгия. Фрагмент фриза оригинального камина работы Ланселота Блондейля (XVI век). Интернет-ресурс

По сведениям из интернет источников известно, что оригинал камина в Брюгге выполнен из «бельгийского черного гранита» с гипсовыми барельефами в поле фриза и фигурками путти, сохранен до сего времени и вызывает огромный интерес. Камин же Большого кабинета полностью уничтожен в конце 20-х годов прошлого столетия.

Анализ имеющихся фотографических материалов оригинала камина из интернет источников, одной фотографии (примерно около 1917 г) плохого качества (1) (см. рис 6) и обнаруженных обломков с каменной резьбой (см. рис 7, 8) позволяет утверждать, что камин Н.Ф. Брюлло в особняке не является полной копией оригинала, как по камню, так и по некоторым деталям. Камин выполнен в основном из шунгитового сланца с резьбой достаточно сложной и тонкой. Это, в свою очередь, пополняет и расширяет наши знания о характере применения шунгитового сланца в архитектуре города.

Рис. 6. Дворец Кушелева-Безбородко. Большой кабинет. Деталь фриза камина Большого кабинета. Фото до 1917 г. Г.Н. Гермонт. ГМИ СПб. II-A-9931-ф.

Рис. 7. Дворец Кушелева-Безбородко. Обломки резного фрагмента декора камина из «шунгита» камина Большого кабинета, обнаруженные в траншее во дворе фасада «Зимнего сада».

Рис. 8. «Шунгит» обломка декора камина (свежий скол).

Судя по имеющимся фотоматериалам очевидно, что объем применения «черного бельгийского гранита» (см. рис 9) в конструкции камина относительно не большой. Достаточно уверенно можно предполагать, что данный мрамор, вывезенный из Бельгии, применен в барельефе центральной части внутренней каминной стенки, но с совершенно другой тематикой, чем в оригинале. В камине Большого кабинета особняка это барельеф герба рода Кушелевых-Безбородко, что весьма точно устанавливается сравнительным анализом одного из обломков черного мрамора с изображением собственно герба (см. рис 10, 11). Кроме того, с большой долей вероятности можно предполагать, что из него же была выполнена предтопочная плита с рисунком, согласно историческим описаниям (1), повторяющим рисунок паркета кабинета (см. рис. 12). Также из бельгийского мрамора изготовлены, как минимум, еще две детали, которые привязать по месту пока не удается.

Рис. 9. «Чёрный бельгийский гранит» (мрамор) одного из обломков в сколе.

Рис. 10. Дворец Кушелева-Безбородко. Фрагмент барельефа декора камина, выполненный из «черного бельгийского гранита» (мрамора)

Рис. 11. Сравнение обломка барельефа из «черного бельгийского гранита» с изображением герба рода Кушелевых-Безбородко.

Рис. 12. Дворец Кушелева-Безбородко. Фрагмент, предположительно, предкаминной доски, выполненной из «черного бельгийского гранита» (мрамора). Рисунок должен повторять рисунок паркета Большого кабинета.

Имеется и еще, как минимум, два существенных отличия данного камина от оригинала, которые просматриваются на фотографии фрагмента камина особняка. Правда, они не связаны с рассматриваемыми камнями. Так барельефы каминов имеют отчетливо различные тематики, а колонны на сочленении собственно каминной части со стенами камина Большого кабинета (на фото 6 виден фрагмент в левом нижнем углу) выполнены из белого материала с канелюрами, по сравнению с гладкими колоннами оригинала из черного мрамора. У нашего камина отсутствуют фигурки путти, которые, скорее всего, утрачены после 1917 года еще до момента его разрушения (1). По поводу материала барельефов, путти имеются сведения о том, что они выполнены для оригинала из гипса (искусственный мрамор?). Этот же материал можно предполагать и в камине Большого кабинета. Каннелюрованные колонны же, судя по внешнему виду на фото, так же могли быть выполнены из белого искусственного мрамора.

В случае принятия владельцем особняка предложения по вскрытию и воссозданию брусчатой кварцито-песчаной отмостки дворовой территории, может появиться возможность собрать дополнительно значительное количество обломков камина. Это позволит не только более детально выполнить анализ материала, но и возможно скомпоновать из них, как минимум, фрагменты облицовки камина и провести их дальнейшую музеефикацию либо в пределах Большого кабинета особняка, либо в ином учреждении (например: в Музее Городской скульптуры).

Еще одной интересной находкой для авторов стал один из природных камней, использованный в декоре Санкт-Петербургского Буддийского Храма «Дацан Гунзэчойнэй» (Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 91). Храм был построен в 1909 – 1915 гг. под руководством архитектора Барановского Гавриила Васильевича по проекту гражданского инженера Березовского Николая Матвеевича. Архитектурное решение храма соответствует характерным чертам тибетского стиля: наклонные стены, ступенчатые объёмы, ярусность и пирамидальность, убывание массы здания по вертикали, массивный фриз тёмно-красного цвета, разнообразие, многоцветность и пестрота отделки. Здание построено в виде ступенчатой усеченной пирамиды, фасады которой облицованы природным камнем. При проведении натурного обследования в облицовке фасадов храма авторами были обнаружены три разновидности природно-облицовочного камня. Первые две разновидности: - гранит-рапакиви Питерлакских каменоломен (высокий цоколь) и среднезернистый красный гранит (гнейсо-гранит) месторождения Сюскюянсаари (историческое название “валаамский гранит”), широко распространены в отделке памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Их применение в облицовке стен дацана отмечалось ранее Борисовым И.В. (2), Броницким М.Ф. (3) и Булахом А.Г. (4).

Третьим камнем, неизвестным для авторов в памятниках архитектуры города, но упомянутым Булахом А.Г. (4), как камень черного цвета неизвестного генезиса и местонахождения в наличниках окон, стал авгитовый порфирит, использованный в блоках обрамлений окон храма (см. рис. 13). Этот камень представляет собой тонкозернистую в основной массе, полнокристаллическую горную породу темно-зеленого до черного цвета. В объеме породы неравномерно распределены многочисленные удлинённые кристаллы пироксена черного цвета, имеющие различные размеры, форму выделения и направленность (см рис. 14). Основные породообразующие минералы: средний плагиоклаз и пироксен (авгит), второстепенные: кварц, флогопит, магнетит и гранат.

Рис. 13.Санкт-Петербургский Буддийский Храм «Дацан Гунзэчойнэй». Обрамления оконных проемов.

Рис. 14. Санкт-Петербургский Буддийский Храм «Дацан Гунзэчойнэй». Авгитовый порфирит обрамлений оконных проемов. Фото выполнено на объекте, поверхность слегка запылена.

На настоящий момент сведений о применении данного облицовочного камня на других исторических объектах города авторам не известно.

Точно установить место добычи этого камня на основании имеющихся сведений, нам, к сожалению, не удалось. По отрывочным историческим сведениям о строительстве дацана, камень добыт в пределах каменоломни гранитов на о-ве Сюскюансаари, что однако противоречит всем имеющимся геологическим данным. Однако, по сведениям, полученным от сотрудника краеведческого музея г. Сортавала И.В.Борисова, подобная горная порода могла добываться на острове Сикосаари в 600 м от каменоломни Сюскюянсаари, что, в общем, вполне можно увязать с архивными данными.

Исходя из имеющихся данных по составу и структурно-текстурным особенностям эта горная порода так же может относиться к породам, слагающим Кааламский интрузивный массив, расположенный в 25 км на севере от г. Сортавала (Северное Приладожье, Республика Карелия). В пределах данного массива в настоящее время, а по некоторым историческим сведениям и ранее, добывались и добываются такие горные породы, как габбро-норит (Кейносетское месторождение), габбро-диориты (Ранта-Мяки и Западно-Койвусильтское), габбро-амфиболиты («Нини-Мяки»). Вполне вероятно, что данный авгитовый порфирит мог ранее, в один из исторических периодов, в незначительных количествах добываться в этих районах, и вполне вероятно, что он может быть обнаружен здесь в настоящее время. Точная диагностика этого вида камня и установление его места добычи является делом будущих исследований.

Список литературы.

1. Андреева В.И. Дворец Кушелева-Безбородко (кн. Юрьевской) ул. Фурманова 3. Историческая справка. Л., 1990. КГИОП, Н-3261.

2. Борисов И.В.“История горного дела Северного Приладожья (XVII в – 1939 г)”. Сортавала. 2009. (доступно на интернет – ресурсе http://www.ladoga-park.ru/co...).

3. Броницкий М.Ф. Камень в архитектуре С-Петербурга (XVIII-XIX вв.). Доклад в доме Архитектора на конференции по декоративным каменным материалам Ленинградской области и Карело-Финской ССР 6 апреля и 19 мая 1948 года. Архив Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда

4. Булах А.Г., Абакумова Н.Б. Каменное убранство Петербурга, С-Пб, “Сударыня”, 1997.

Авторы:

Л.С. Харьюзов, ОАО «КБ «ВиПС», Санкт Петербург, Россия (hariuzov@inboх.ru);

А.И.Савченок, ООО «СТУ», Санкт Петербург, Россия (savanton@mail.ru)

Източник http://art-con.ru/node/6201

Ну и кто там утверждает, что град стольный Питер откопан? :о)))

Оценили 19 человек

33 кармы