ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ

Сегодня какая-то часть мира отмечает 80-летие окончания Второй Мировой войны, а правильно учёные люди говорят об «окончательной победе над немецким нацизмом, итальянским фашизмом и японским милитаризмом». Если с европейскими идеологиями всё понятно до малейших деталей, то вот с пресловутым восточным ... вечно какая-то недосказанность присутствовала. С чего вдруг страна самураев и гейш, сакэ и сакуры влезла в блудняк Гитлера-Муссолини. Учебники ответят: нехватка природных ресурсов, жажда колониализма, перенаселённость, то-сё. Всё так. Да не так.

База японского фашизма

Итак, со второй половины XIX и до Русско-Японской войны 1904-1905 гг. раздробленная феодальная Япония совершила нетипичный и практически невозможный индустриальный рывок. Попутно перестраивая государственно-правовую архаичную систему, пересматривая многовековую традиционную самоизоляцию. Если упростить исторический процесс, то небольшой отряд канонерок коммодора Перри буквально силой заставил сёгунат подписать торговое соглашение с американцами. Угрожая в случае отказа разнести в щебень священный Эдо, порт-резиденцию высшей власти.

Так Японию грубым пинком под копчик отправили в бурное море «внешней политики и международных отношений», на дворе был 1852-ой год. А наверху пищевой цепочки древнего сословного общества начали обосновываться всякие «низкие людишки», ранее благородными самураями презираемые. Речь о предпринимателях. Особенно тех, кто начал осваивать финансы, банковское дело, торговлю и промышленность. Но вскоре их очень сильно поправили, создав знаменитые японские синдикаты-группы «дзайбацу».

Вертели оные внутренней и внешней политикой Островов до самого 1945-го, потом перекрасившись в промышленные группы «кэйрецу», правящие бал в современной Японии. Отличие первых от вторых состоит в отсутствии подконтрольных банков в структуре. И наличии системы перекрестного акционирования. Вместо пирамидальной модели дзайбацу «кланового государства в государстве», когда акционеры-миноритарии отстранены от управления Группой. Состоящей из десятков (сотен) малых предприятий, возглавляемых людьми, исторически так или иначе имевших отношение к определённым знатным кланам Японии, подчинённых им.

Модель дзайбацу подразумевала монополию одной семейной группы в какой-либо отрасли или на товарном рынке. Нужно признавать, что подобный уклад позволил Японии практически мгновенно преодолеть последствия Гражданской войны 1868-1889 гг., провести пресловутую Реставрацию Мэйдзи и выдавить с рынка Японии колонизаторов. Создав собственную политическую, социальную, научно-техническую и оборонно-промышленную базу.

Путём государственно-правовых реформ, когда был изменён статус различных слоев населения, ранее жёстко подчинённых кастово-клановой системе. Существовавшей с 1192-го по 1868-ой и отстранившей императора от реальной власти в сферу мифического церемониала почитания.

Более всего от слома прежней системы выиграли низшие слои общества, теперь они не разделялись на полностью бесправных крестьян, ограниченных в правах ремесленников и купцов. А большинство представителей привилегированных сословий (самураи) потеряли источник дохода, получаемый от сёгунов и глав крупных семейных кланов в форме «платы за лояльность/службу».

В новый век реформированная Япония вступала всего с двумя сословиями, дворянством (титулованное и нетитулованное от бывших дайме до разорившихся самураев) и простонародьем, вобравшим в себя всех остальных. Но правящие ранее кланы не исчезли де-факто, только они имели достаточную имущественную и финансовую базу, чтобы опередить всех прочих в стадии «накопления первичного капитала». Сохранив семисотлетние семейные традиции. В частности, негласные запреты на допуск чужаков к управлению, владению материальной базой в своих землях.

Эпоха подразумевала быстрое создание и развитие новых отраслей производства (железные дороги, телеграф, сталелитейный, химический, обрабатывающий, машиностроительный сектора). Денег у центрального правительства на такие подвиги не было, потому единственными субъектами индустриализации стали правящие кланы дзайбацу. Представители (в большинстве своём) привилегированных сословий. Но их казна тоже была недостаточной, потому началась борьба за источники кредитования или прямого инвестирования. Тут и стали очень востребованы частные предприниматели, ранее принадлежащие низшим сословиям.

А поскольку кастово-клановая система продолжила своё существование вне правового поля, то случился парадокс мира капитализма. Новые буржуа-промышленники не получили свою законную долю властного пирога, они могли лишь вкладывать средства в уже состоявшиеся «семейные корпорации» высшей аристократии. Как акционеры, не имели вообще никаких прав, но деваться было некуда, ибо японский частный капитал за пределами Островов с распростёртыми объятиями не ждал, своих хищников хватало.

Так возник любопытный сплав трёх систем, каждая из которых была неспособна сделать Японию современной индустриальной державой. Правительство вообще не имело средств, но определяло внутреннюю политику и правила ведения дел. Высшая аристократия испытывала острую нехватку денег, но была способна влиять через своих представителей Семей на целые министерства, ведомства. А простолюдины-предприниматели имели свободные деньги и острое желание взобраться на вершину пищевой пирамиды.

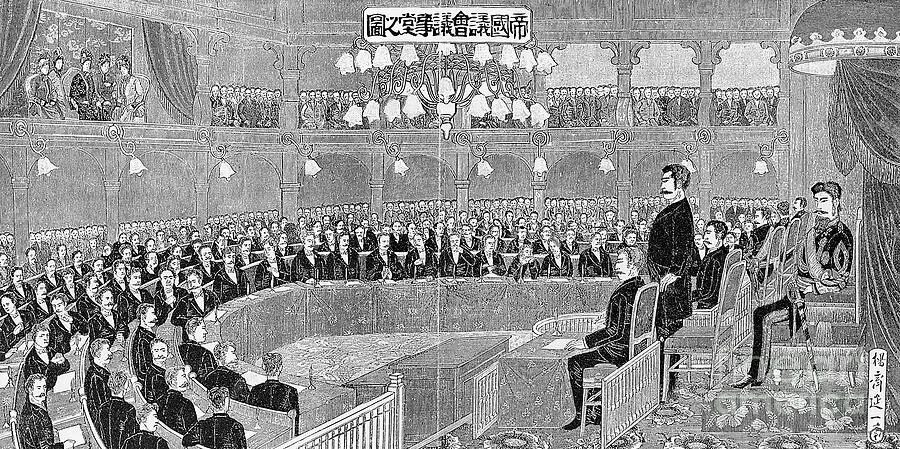

Пришлось договариваться о правилах корпоративного управления дзайбацу, новых финансово-промышленных групп, как особой форме предпринимательской деятельности. Решение было изящным, поскольку каждый из заинтересованных участников не помышлял о приглашении в японские дела иностранцев с их капиталами. Хватило опыта общения с голландцами и американцами, дабы понять природу западного колониального «предпринимательства». Потому парламентом Японии, созванным на основании Конституции Мэйдзи, был принят ряд законов:

Коммерческий Кодекс 1899 года определил понятие коммерческих корпоративных организаций, субъекта предпринимательства со всеми тончайшими настройками правил бухгалтерского учета, найма работников, правоотношений по представительству;

Гражданский Кодекс 1896 года регулировал ключевые вопросы прав частной и общей собственности правящих кланов дзайбацу, взаимоотношения с миноритарными участниками финансово-промышленных групп.

Данный Свод законов разрешил «клановые кодексы», во многом способные расходиться с общими правилами государства, если речь заходила о «традициях управления». Например, кланы Сумимото и Мицуи прописали в своём «законодательстве», что никто посторонний не может заседать в Собрания Учредителей их корпорации, если не связан узами кровного родства с основателями. Были и закрытые (устные) правила управления, они определяли степень поддержки Правительства каждой дзайбацу.

Так Вооружённые Силы, к примеру, были разделены между тремя крупнейшими финансово-промышленными группами, они отчаянно интриговали друг против друга, ненавидели конкурентов, организовывали политические убийства и перевороты. Как ведомственного порядка, так и общего правительственного. А сами Кодексы зияли огромными правовыми прорехами, оставляя широкую возможность трактовок, злоупотреблений, фактического беспредела.

Данные «умолчания», всегда бывшие основой японской клановой культуры, и позволили состояться пирамидам дзайбацу, отодвинув на обочину принятия решений простолюдинов-буржуа с порой гигантскими капиталами, вложенными в промышленные группы. Сложилась схема: головная компания обладала сотней процентов «привилегированных акций», они принадлежали Совету Учредителей правящего клана. Потом создавались две-три дочерние (внучатые, правнучатые и далее до бесконечности) компании, где Совет имел «50% плюс одна акция», остальной капитал приносили миноритарии.

Дело доходило до фантастики в мире канонического капитализма, когда Клан имел менее 10% собственных денежно-имущественных фондов, но единолично управлял всей корпорацией. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия антимонопольного законодательства, что позволила пирамидам дзайбацу бесконтрольно капитализироваться и брать под контроль целые сферы экономики. Обратной стороной такого порядка вещей стали фантастические темпы индустриализации Японии, пробежавшей от Средневековья до высшей стадии капитализма (империализма) за неполные тридцать лет.

При наличии ещё одного катализатора-допинга, особого устройства банковской системы. Полностью подчинённой членам правящих кланов дзайбацу без права голоса в принятии решений. Так Правительство было взято в заложники, а «свободный предприниматель» лишился возможности за счёт доступных кредитных средств развивать собственное дело. Дорога для таких была в одну сторону – стать миноритарием в дзайбацу. Либо иметь такие выдающиеся конкурентные преимущества (с толстенной аристократической крышей), чтобы кредитоваться в иностранных колониальных банках.

Япония до 1945-го существовала в перманентных финансово-экономических кризисах, но Правительство всегда спасало только дзайбацу и системно значимые кредитные организации. За счёт населения, само собой. Постепенно вколоченного в средневековое состояние полной зависимости от всё тех же древних аристократических Кланов. Так откуда здесь вырос «японский милитаризм», он же фашизм. Уничтоживший куда больше людей, нежели все европейские упыри вместе взятые? Дело в Армии и традициях воинской культуры, в модели дзайбацу ставших уникальным явлением.

Нет цели, есть путь ...

Итак, после победы в русско-японской войне и участии самураев в Первой Мировой на стороне Антанты, воинская каста «национальных героев» стала стремительно терять популярность, поскольку раздутые военные бюджеты полностью подкосили экономику. В 1918-ом вспыхнули голодные Рисовые бунты, дзайбацу через ручные парламентские партии/фракции начали отодвигать вояк от кормушки. Началась болезненная военная реформа 1922- 1925 гг., столкнувшаяся с бюджетным дефицитом после страшного землетрясения 1923-го. И общим падением популярности Армии в народе, поскольку стало ясно – без аристократического происхождения пробиться наверх по карьерной лестнице невозможно физически.

Точнее, поступить в высшие военные учебные заведения и получить заветные штаб-офицерские звания-должности. В училища и школы для подготовки младшего офицерского состава поступала небогатая молодёжь, а когда денежное содержание Армии и Флота урезали до нищенских величин, заставили господ офицеров платить за питание и обмундирование из жалования – настроения в данной социальной среде стали откровенно дикими. Военные требовали добычи, как в благословенные времена грабежа русского Дальнего Востока корпусом интервентов 1918-1921 гг.

Военная реформа отправила на гражданку (в пучину чёрного экономического кризиса и последовавшей Великой Депрессии) более ста тысяч кадровых военных (четверть – офицеров), жалование сократили вдвое, времена наступили сугубо мирные. Армия без привычных маневров и учений разлагалась, процветало шкурничество, казнокрадство, внутри зрели требования экспансионизма. Движение «молодых офицеров» возраста 30-35 лет видело свою невесёлую судьбу без новых погон и славы, потому армейская и флотская среда к началу 1930-х стала крайне политизированной.

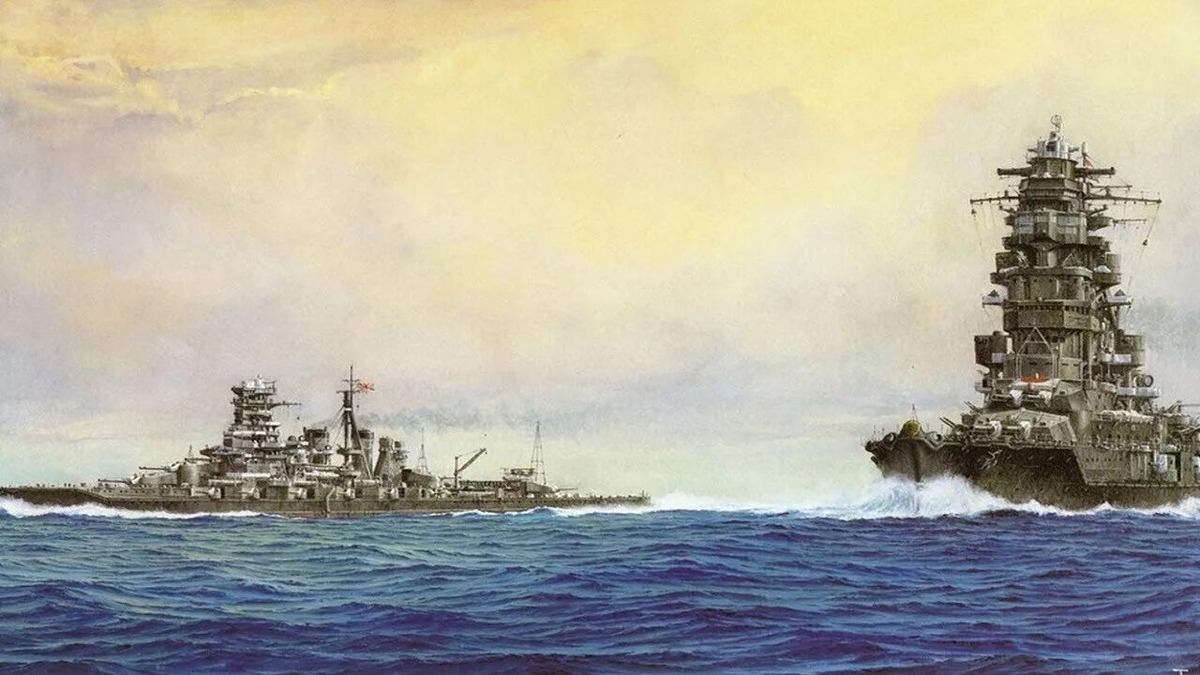

Ненавидящей парламентаризм как таковой и череду Правительств особенно. Шпакам вменяли в вину бесхребетность, нерешительность во внешней политике, а стоящим за ними дзайбацу – разложение всего японского общества. Япония дважды прошла по кромке военного переворота, сперва после установления дипотношений с СССР (1925 год), а наиболее опасный кризис возник в 1930-ом, когда Токио прогнулся под Лондон и подписал Морской Договор по одностороннему ограничению своего ВМФ.

В среде «молодых офицеров» безраздельно властвовали идеи японского фашизма и «паназиатства», согласно которым только Япония должна владеть всем Индо-Пацификом (Индокитаем). Освободить от западных колонизаторов бескрайние морские и континентальные просторы, создав всеобщую азиатскую зону процветания. Горячо поддерживали офицерское Движение «новые концерны», появившиеся в начале ХХ века, разбогатевшие на военных поставках, промышленности, перевооружении Армии и Флота. Ненавидевшие «старые дзайбацу» аристократов, выступавшие за изоляционизм.

Армия и Флот раскололись, были две попытки фашистского переворота, а между тем само японское общество радикализировалось, повторяя чертежи Веймарской Республики перед приходом Гитлера к власти. Страшный кризис 1926-1932 гг. добил сельское хозяйство низкими закупочными ценами, запредельной арендной платой, крестьянскими бунтами.

Промышленность с банковским сектором валялись по обочинам дороги в экономическую преисподнюю, всё чаще от произвола властей и мытарей дзайбацу народ защищали бывшие и действующие офицеры Императорской Армии, разнося пропаганду паназиатского милитаризма и фашизма.

Резко критикуя «старые корпорации», постоянно спасаемые Правительствами от разорения и дравшие три шкуры с рядовых потребителей перманентным повышением цен в каждой сельской лавке. На сукно, керосин, сахар, спички, соль, рисовую бумагу и прочие повседневные товары. Зрело всеобщее социальное движение за полноту единоличной императорской власти, способной урезонить хищников с их ширмой – парламентаризмом.

Начались политические убийства, гибли главы депутатских фракций, министры и главы правительства, директора аристократических дзайбацу, а увенчал внутренний политический кризис военный мятеж 1936-го. С захватом «молодыми офицерами» правительственных учреждений, массовыми расправами над генералами и адмиралами древних аристократических семей. Мятежников уничтожили, но их воззвание об аннексии Китая и объявление войны Советскому Союзу «до победного конца» встретило широкое одобрение в сельской глубинке, погибающей на грани нищеты.

И что более важно – в среде монархистов, части старых аристократических кланов дзайбацу, склонных к введению полноценной военной диктатуры. Дабы в военном союзе с европейскими «коллегами» очистить планету от заразы западной плутократии и жидо-большевизма. Их горячо поддерживали финансово-промышленные группы, кормившиеся с оборонных заказов, желавшие скинуть с вершины пищевой пирамиды старых аристократов. Подмявших всю кредитно-денежную политику Японии, мешавших молодым дзайбацу расширять производственные мощности.

Фашистская фракция всех слоёв общества победила, в 1936-ом полностью переписан Закон «О поддержании общественной безопасности». Политические репрессии уничтожают оппозицию, неугодные СМИ, носители антифашистских и социалистических взглядов изымаются из общественного пространства, кафедр университетов, школ и правительственных учреждений.

Огромные костры «неправильных книг» пылают перед публичными библиотеками, распущены профсоюзы на военных предприятиях, любые демонстрации, собрания, митинги и забастовки запрещены. Создан «Общество служения отечеству через производство», полный аналог нацистского Германского Трудового фронта. С правом мобилизации рабочих и крестьян на общественные работы, для привлечения в «интересах повышения обороноспособности Империи» в любой точке Империи.

Окончательно фашистский режим оформился в 1940-ом, когда политические партии «самораспустились», вступили в единую «Ассоциацию помощи Трону». А проведённое в присутствии монарха общая встреча всех дзайбацу (Национальная федерация промышленности) устранила внешние противоречия старых и молодых концернов. Ради достижения глобальных экспансионистских целей. Для этого всех рабочих «привязывают к производству», отменяется свободный найм, увольнение по собственному желанию, появляются мобилизованные «трудовые полки» на казарменном положении, треть мужского работоспособного населения Империи с «бронью».

Выводы

Будут длинными. О самой Второй Мировой и роли США в её развязывании. Европейские блудни заокеанского капитала в становлении Третьего Рейха прекрасно изучены, а вот азиатский ТВД незаслуженно обойдён вниманием. Ибо в момент оккупации Маньчжурии Японией (1932 год) всему мировому сообществу через военных атташе стало известно: империализм новых самураев там и закончится, страна не вытянет ограниченную военную кампанию по обеспечению контроля над приобретениями. Не сумеет освоить колонию из-за внутренней слабости. Но тут появились янки.

Они заявили о «политике непризнания» японских захватов, наговорили кучу громких слов о китайской независимости, но именно с этого года японцы погрузились в океан небывалого благоденствия. Штаты перебили демпингом практически все прочие торговые сношения Токио с внешним миром, замкнув на себя поставки дефицитных стратегических материалов, сложной готовой продукции. Накачивали новую фашистскую помойку под завязку настолько, что даже в 1945-ом произведённые снаряды и бомбы Императорская Армия с Флотом получали из довоенных запасов американского сырья.

Громко вопя о страшной Нанкинской Резне, устроенной японцами, США поставили на Острова тем же годом 60% всего импорта. 100% меди, 95% автомобилей с комплектующими, 60% нефти, 60% чугуна и прочих марок железа, 50% машин и станков. Год за годом картина не меняется, Америка полностью выбивает конкурентов Британского Содружества с японского рынка. Поставляя «под ключ» целые карьерные комплексы для разграбления природных ископаемых Маньчжурии, в том числе. В 1939-ом более 90% иностранных инвестиций в Японию – американские концерны.

Знакомые по нацистской Германии помощники: «Форд», «Дженерал моторс», «Дженерал электрик», «Стандард ойл», «Вестингауз», «Банковский дом Моргана», банки «Нэйшенел-Сити», «Кун-Леб энд компании» и проч. Ничего личного, только бизнес. В 1930-х следующий в фарватере политики Белого Дома. Нужна новая Мировая Война и присоединение к победителю по чертежам двадцатилетней давности. С новой лакомой целью – СССР. Именно туда толкали фашизированную Европу, погибающую Японию.

Не выдержавшую из-за своих архаичных и клановых дзайбацу мировой конкуренции. Японский предприниматель за пределами Островов был успешен только там, где сверкал штык императорского солдата. Во всех прочих позициях без шансов проигрывал западному предпринимателю. Сказывалась привычка монополизировать всё в сфере своих интересов, получать больше без торговых стратегий, за счёт правительственных преференций. Потому и не взлетела колонизации Маньчжурии. Не по географическим показаниям, как сообщают историки ... маржа была неинтересной для дзайбацу. 20% на низкокалорийном угле? Да катитесь вы у чёртовой бабке Аматэрасу!

Политические янки толкали самураев к прекращению свободной торговли в Индо-Пацифике и торговым войнам. Именно США последовательно вводили ввозные таможенные пошлины, импортные квоты и торговые эмбарго, административные барьеры. Доведя зависимую от американского импорта Японию до Пёрл-Харбора. Особенно в части нефти. Объясняя в своей прессе, как раскосая Империя стремится «добиться независимости от поставок из-за рубежа вооружённым путём» интервенций и захвата китайских рынков.

Янки стали жертвой собственных политических иллюзий, посчитав СССР и Китай «слабыми звеньями» в планах японского фашизма. Но в самурайских Штабах сидели настоящие спецы, потому безошибочно указали на более лёгкую добычу: Индокитай, Филиппины, Голландскую Индию, Малайский архипелаг и даже Австралию. А попробовав в самых невыгодных для СССР вооружённых стычках боеспособность РККА на озере Хасан и Халкин-голе ... самураи убедились в своей правоте. Морской стратегии. С китайским сценарием континентальной войны. Надорвались в итоге, но не суть.

А когда главные соблазнители покончить с Советами умылись кровушкой под Москвой 1941-го, в Токио полностью разочаровались в германском союзнике и направили взоры японского фашизма на Юг, где вольготно блеяла лёгкая добыча. Полностью беззащитные колонии, неимоверные запасы сырья и огромные рынки сбыта под сенью штыка солдата Империи. Как дзайбацу и любили. А в воинственность США самураи не верили. Надеялись после первых сокрушительных ударов быстренько «заключить сделку».

Не срослось. По каким причинам – вопрос десятый, но тут американцам готов отдать должное. Как они истребили за время своей оккупации Японии любые реваншистские настроения и породившие здешний фашизм дзайбацу. Копнув их самую суть – зависимый от Кланов банковско-финансовый сектор. Едва подписав капитуляцию самурайской Империи, янки распустили все старые и молодые конгломераты здешнего «империализма», раздробив их на тысячи акционерных обществ по своим чертежам капитализма. А потом собрав прежние дзайбацу на новых принципах кейрецу.

Без контрольных пакетов акций потомственной аристократии, членов Кланов в политических партиях и Правительствах, связанных отраслевых банков. Словом, ввели антимонопольное законодательство собственного образца. Исключавшее пирамидальную систему экономики, саму суть «японского фашизма» со времён Средневековья. Позволившую архаичному обществу провести индустриализацию, сохранив феодализм на базе клановых корпораций. Потому столь пресмыкаются ныне опозоренные самураи перед своими захватчиками, ибо из всей нации изъят хребет национальной идеи. Дзайбацу.

Кто бомбил Хиросиму ...

Себя американцы обезопасили надёжно, создав разветвлённую архитектуру кэйрэцу, горизонтальных и перекрёстных акционерных обществ, компаний, корпораций вокруг собственных банков. Без малейшего присутствия островной клановой аристократии. Предложив вместо традиций «американский образ жизни» с элементами национального колорита. Только вот одно оставили без коррекции ... ограниченное жизненное пространство. Тут выбор невеликий по геологическим показаниям. Либо захватывать колонии по соседству, либо жить на милости заокеанского «партнёра», регулирующего размеры порций для питания. Фашизм жив. Но теперь подконтролен. Куда пойдёт?

Оценили 65 человек

91 кармы