ПЕТР ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН - ГОРДОСТЬ РУССКОЙ АРМИИ 1812 г.

"Со млеком материнским влил я в себя дух к воинственным подвигам." П.И.Багратион

«Умри, но Родины и Чести не отдавай никому!» П.И.Багратион

«Князь Багратион — наиотличнейший генерал, достойный высших степеней!» А. В. Суворов

«Главная обязанность ротных и эскадронных командиров смотреть о здоровье нижних чинов, кои всегда нужны государству и заслуживают отеческой попечительности...»; «Солдата нужно учить и готовить быть победителем, а не изнурять...»; «Всякий начальник должен стремиться приобрести любовь и доверие своих подчиненных и никогда не должен пренебрегать ими как единственными своими сотрудниками, с коими разделит славу...». Из приказов П.И.Багратиона

«Защищать Родину ценой любых жертв, всем народом на врага навалиться, или победить, или лечь у стен Отечества... Надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная... Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, мы же русские и единоверные. Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пуля мимо. Подойти к нему - он побежит. Пехота коли, кавалерия руби и топчи! Ударим дружно и победим врага. Тогда нам честь, слава и благодарность родины, а любезному отечеству нашему победою врага, дерзнувшего вступить в землю русскую, принесем спокойствие и самое блаженство» П.И.Багратион

«Князь Багратион... Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности... Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния». А.П.Ермолов

«Багратион – лучший генерал русской армии» Наполеон

«О, как велик На-поле-он Он хитр, и быстр, и тверд во брани, Но дрогнул лишь уставил длани, К нему с штыком Бог-рати-он» Г. Р. Державин

«Я никак вместе с министром не могу. Ради бога пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию, или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет». П.И.Багратион о Барклае-де-Толли

"Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола… " П.И.Багратион

«Служил честно. Пулям не кланялся. Начальству тоже… Зато сделал истинную карьеру для военного: пал в бою за Отечество…» «О бедном гусаре замолвите слово» полковник Покровский.

«Он в область славных воспарил, к тебе, отец Суворов!» Василий Жуковский «Ода на кончину Багратиона»

«И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята, не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой…».

Ну а кто, как не Багратион, главный герой Бородина, подразумевается за этими строками поэта! Конечно, таков в ту пору был общий патриотический порыв – клятва верности и мужества защитников Отечества перед лицом страшной угрозы. Но именно для Багратиона в этом суть всей его жизни и служения России.

Грузинский князь всегда считал себя русским и гордился этим. В тот суровый для страны момент, еще перед Бородинским сражением, гнев и недоумение у него вызывали действия главнокомандующего Барклая де Толли, которому он, несмотря, что старший по возрасту, вынужден был подчиняться. И при встрече с ним с кавказской пылкостью стал обвинять: «Ты немец! Тебе все русское нипочем!» Сцена «совещания» двух великих полководцев воспроизведена в кинофильме «Багратион», где актеры, играющие их роли, произносят свои реплики по-русски с характерным для каждого акцентом. Оба отчаянно спорили, кто из них более русский и предан России. Один прибалтийский немец, другой – кавказских кровей. Примирились в Бородино. Раненый Багратион последний раз обращался к Барклаю с просьбой о прощении, осознавая, что исход сражения во многом зависит от действий командующего первой русской армии. Оба в конце концов доказали свою искреннюю преданность Отечеству – России!

Впрочем, быть русским означало для Багратиона, как и для других, больше, чем принадлежность к нации, – кровную причастность к великому народу, к общему для всех Отечеству. Русский – это особое наднациональное понятие, вбирающее в себя многие нации, и для Багратиона и его единомышленников превосходило остальных чужеземцев, иноверцев, нерусских по всем качествам. Никогда не порывавший связей с Грузией, с кавказскими корнями полководец был истинным патриотом России. Очевидно, такое понимание своей причастности к Отечеству могло сложиться с детских лет в Кизляре.

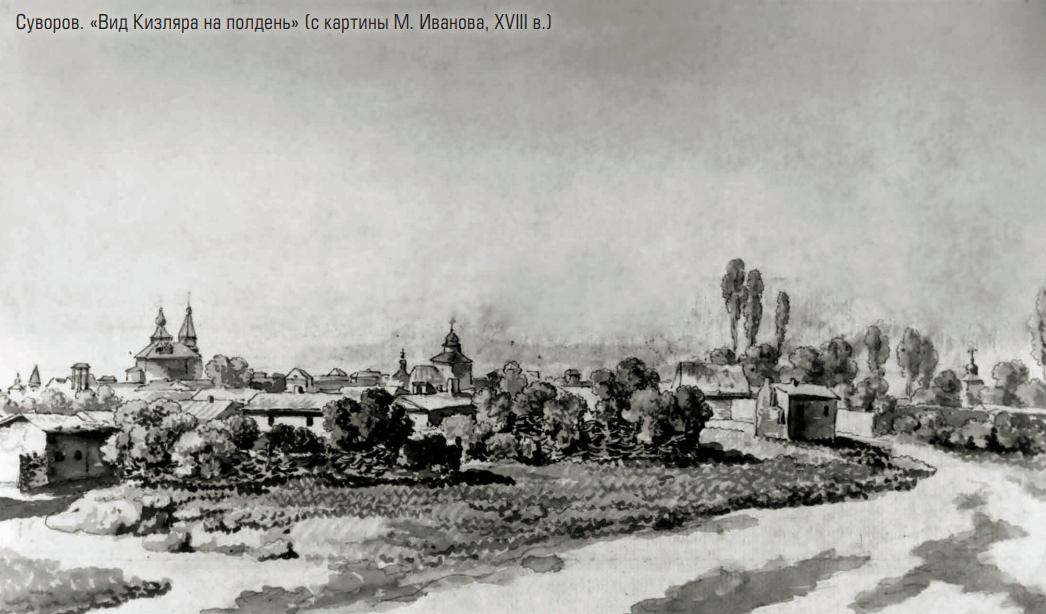

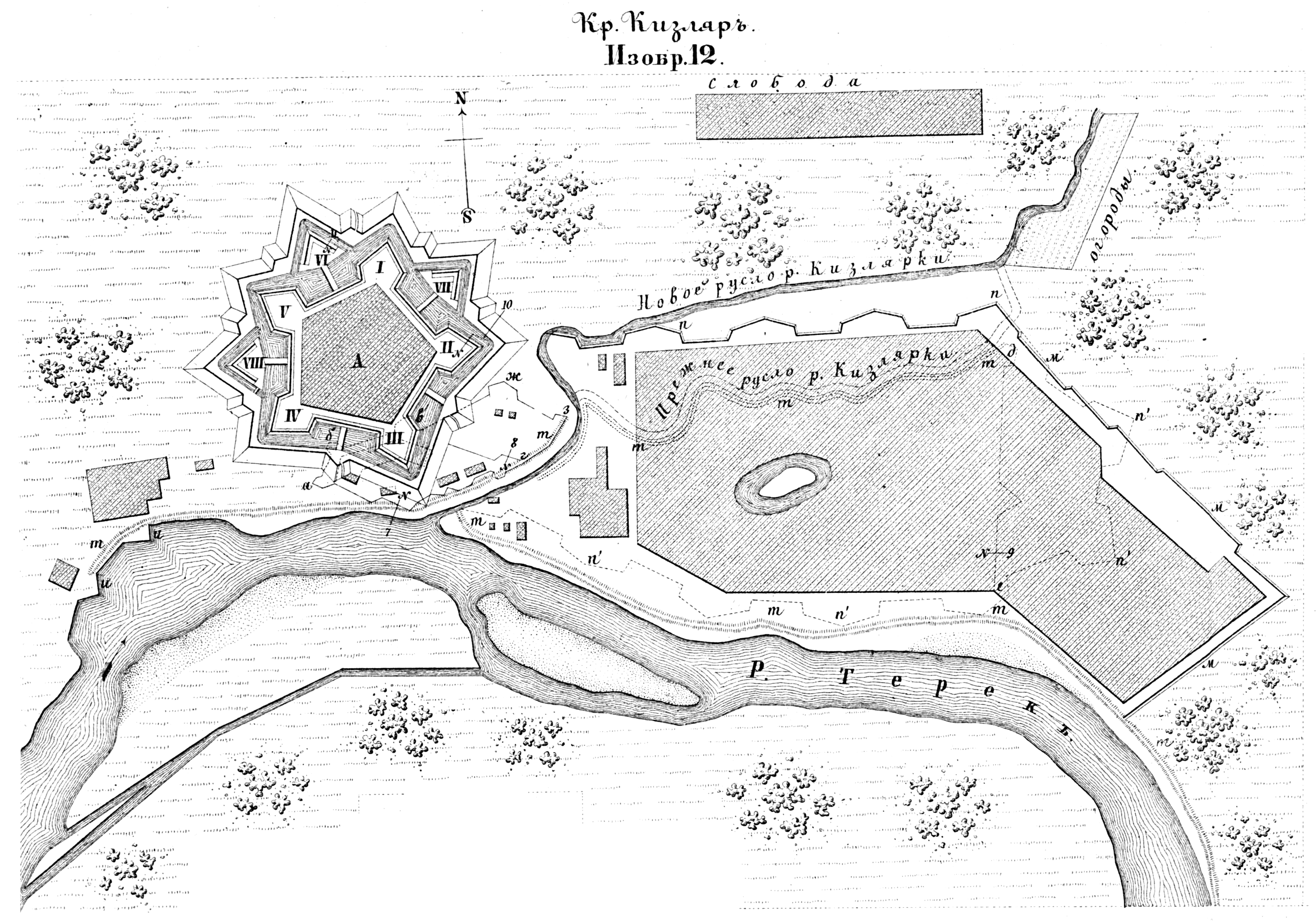

Кизляр в XVIII веке, по выражению известного кавказоведа, академика А. Берже, представлял собой «русскую столицу на Кавказе». Действительно, это после Терки и крепости Святого Креста один из первых городов России на Северном Кавказе. Основывался непосредственно по заключении Ганжийского трактата в 1735 году. Коменданты Кизляра подчинялись коллегии иностранных дел, выполняли предписания астраханского губернатора, но часто принимали решения по своему усмотрению, исходя из обстановки, самостоятельно, и управляли довольно обширным регионом, включающим и Дагестан, всю Притеречную зону, Кабарду и другие области.

Городские кварталы протянулись километра на полтора по левому берегу Терека, и от берега вширь на сотни метров. В центре была мощная крепость, ставшая известной на всем Кавказе. По разные ее стороны располагались солдатская слобода, казачья станица, мусульманские кварталы (Тезик-аул, Черкес-аул, Окочир-аул, Казанте-аул и др.), наконец, армяно-грузинская часть города – это Арментир и Курце-аул, они не разделялись между собой валами и плетнями. Ныне здесь район современного Кизляра от ул. Советской до ул. Толстого.

В промежутке проходит ул. Кирова (бывшая Базарная) и на перекрестке с улицей Багратиона – сквер и памятник верному сыну и великому полководцу России. Вот приблизительно на этом месте и была усадьба семьи Багратионов. С XVIII века, к сожалению, она не сохранилась.

Кизляр – крупнейший тогда многонациональный город, его с еще большим правом можно было назвать столицей кавказских народов. До основания города здесь было старинное поселение, которое и стало известно благодаря межнациональным связям и упоминаниям в государственных актах и официальной переписке посольств. Так, самое первое достоверное упоминание о Кизлярском городке прочитаем в отчете посольства, следовавшего из Грузии в Москву в 1652 году: «Из Кизлярского городка встали рано ночью, по месяцу…» Однако название «Кизляр» встречалось и раньше. Но в документах не уточнялось, что это: река, местность или населенный пункт. Известно, что существовал Кизлярский перевоз для взимания «государевой перевозной и таможенной пошлины». А вот был ли при этом перевозе-карауле населенный пункт, достоверно не установлено. Кизлярский краевед Д. С. Васильев считал, что кизлярское поселение могло возникнуть где-то в первой половине XVII века. А вот автор дагестанского исторического сочинения «Тарихи Кизляркала», потомок тезиков А. Ибрагимов-Кизлярский утверждает на основании старинных рукописей, что поселение на Тереке основано было еще во времена Ивана Грозного.

Грузины и армяне в массовом порядке начали селиться в низовьях Терека на рубеже XVII–XVIII веков. По указу Петра Первого от 1710 года здесь положено начало производству шелка в России. В 1718 году создан шелковый завод Сафара Васильева, а при нем поселились сотни людей – в основном армяне и грузины. Это было первое крупное производство на всем Северном Кавказе. Шелководство, виноградарство, виноделие, торговля получили дальнейшее интенсивное развитие при основании города-крепости. Кизляр сразу же стал не только стратегическим форпостом, но и крупнейшим в регионе экономическим, торговым и культурным центром – здесь, по Прикаспию, проходил тогда шелковый путь и шла торговля России с восточными странами. А культурное значение города особенно возросло, когда воздвигнуты были по прошениям и ходатайствам представителей разных народов свои храмы, учреждены первые школы и сюда прибывали семьи знатных родов.

Еще в смутные времена в старом Кизлярском поселении находили пристанище грузинские царевичи и князья. Так, в 1682 году, известно по документу, на Терек выехал имеретинский царь Арчил, спасавшийся от преследований турецкого султана и персидского шаха. Знатные люди прибывали в город не одни, а с целой свитой. В 30-40-е годы XVIII века из Тифлиса, из других мест Грузии был массовый наплыв переселенцев в районы Притеречья, в пределы России. Еще тогда возникали грузинские поселения, да и в самом городе поселилось более 200 семей. Это не считая тех, кто влился в терское казачество. Грузины внесли большой вклад в развитие культуры Кизляра.

Как записано в Кавказском календаре, изданном в Тифлисе в 1847 году: «В числе многих здесь (в Кизляре) имели пребывание царевич Александр Евсеевич Багратион (это дедушка полководца), подполковник русской службы, командовавший армяно-грузинским эскадроном и скончавшийся в 1759 году. Сын его Павел, в иночестве Порфирий, был настоятелем Кизлярского Крестовоздвиженского монастыря… Здесь же родился князь Петр Иванович Багратион, известный генерал Отечественной войны 1812 года». Эти же данные о рождении полководца в Кизляре повторены в следующих тифлисских изданиях Кавказского календаря.

И в Энциклопедическом лексиконе 1855 года издания, и в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1893 года, также в Большой энциклопедии под редакцией С. Н. Южакова, изданной в Петербурге в 1903 году, и других источниках утверждается как несомненный факт рождение Багратиона в Кизляре. В Кизляре есть и памятные места, связанные с именем знатного земляка. Это названное место усадьбы потомков грузинского царского рода, где в 2012 году установлен мемориальный комплекс. Это в непосредственной близости находившийся Крестовоздвиженский монастырь, от которого долгое время оставались ворота, стены. В советское время в уцелевших зданиях стала располагаться больница. Не сохранилось старинной грузинской церкви во имя Живоносного источника – по преданию, именно там крестили младенца Петра. А вот в Русском музее в Петербурге хранятся акварели художника М. М. Иванова, который в 1782 году, во времена юности полководца, был в Кизляре и запечатлел городские пейзажи.

Имя матери Петра Багратиона до нас не дошло, но известно, что у Петра были младшие братья Александр и Роман, как и старший брат, тоже выбравшие военную карьеру.

В 1859 году упразднена была Кизлярская крепость, и от нее тоже ничего не сохранилось. Но известно, что юный Багратион здесь учился в гарнизонной школе. В центральных архивах страны обнаружен еще в советское время документ (рапорты о гарнизонных школах). Есть и рапорт в государственную военную коллегию от бригадира – кавалера Кизлярского коменданта Куроедова. Там записано: «Сего года за майскую треть о состоявшей в гарнизонной Кизлярской батальонной школы солдатским детям с показанием, кто что обучает и особо учрежденной мною штаб обер-офицерских детей училища немецкого, французского диалекта именные списки при сем представляю. Бригадир Алексей Куроедов. № 2205. 18 сентября 1782 года». Далее прилагается именной список, где под № 8 значится «грузинского князя Ивана Багратионова сын Петр Багратионов». В графе «сколько лет от роду» указано – 12. Далее отмечается прилежание к наукам. Именно в Кизляре, а не в Грузии, в то время находившейся под страшным гнетом, формировались его свободный дух и боевой характер. На традициях многонационального города и дагестанского куначества развивались в нем отличительные черты – щедрость души, любовь к простым солдатам и казакам, братское отношение ко всем, с кем приходилось ему встречаться, вместе учиться, преодолевать трудности, делить радости. Великий полководец, к сожалению, не оставил мемуаров, не написал даже биографии. Возможно, причина тому – занятость в постоянных походах и сражениях. Может быть, скромность, не любил распространяться о своих заслугах. Но есть еще одна причина, почему о начале своей боевой карьеры Багратион даже не во всех формулярных списках указывает. А если и есть указания, то без подробностей, скупо.

В 1782 году по протекции светлейшего князя Потёмкина юный Багратион сверх комплекта зачислен был в Астраханский пехотный полк, и в 1783 году уже, что называется, понюхал пороху. На город тогда постоянно, во все года, совершались набеги, в отражении которых участвовали все, кто умел стрелять. Терские казачата, как известно, с 13-14 лет становились настоящими воинами – джигитовали, отменно владели оружием, умели метко стрелять (позором считалось для любого терца промахнуться на охоте). Ну а юный князь, с молоком матери впитавший в себя военные подвиги, для которого настольной книгой была поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», мог ли он в чем-то от них отстать!

«Жалок тот, кто перед битвой Укрывается трусливо, Вечно думает о смерти И горюет молчаливо.

Все равны мы перед смертью, Всех разит ее копье. Лучше славная кончина, Чем позорное житье».

Вот на каких строках воспитывался юный Петр Багратион. А еще примером в делах для него были солдаты, защищавшие крепость, гордившиеся своей удалью терские кизлярские казаки, с которыми вместе рос и постигал военное искусство, участвовал в первых походах и стычках.

И у тех, с кем приходилось воевать, он тоже учился. А это были горцы – чеченцы, дагестанцы, кабардинцы. В те 80-е годы XVIII столетия на Кизляр наводило ужас имя объявившегося среди чеченцев проповедника – шейха Мансура. Многотысячные его отряды угрожали кизлярцам. В 1785 году Мансур дважды нападал на город. А в сражениях с ним принимал участие отважный юноша – Петр Багратион. Был адъютантом полковника Пиери, предпринявшего печально известный поход на Алды – родину Мансура. В лесу русское войско было окружено горцами. Завязалась отчаянная битва, в которой полковник был убит, а Багратион первый раз серьезно ранен. Среди груды тел его извлекли тогда горцы. Сам шейх Мансур видел храбро сражающегося героя. И к счастью, горцы поступили с раненым молодым офицером очень благородно. Вынесли с поля боя, перевязали рану и доставили на кизлярскую заставу, не потребовав никакого выкупа или компенсации.

Эта история отражена в эпитафии Багратиона, составленной Денисом Давыдовым:

"Воин-юноша, покрытый ранами, Из-под груды мёртвых тел Горскими враждебными народами Исторгнут И возвращён к жизни."

Как свидетельствуют исторические источники, горцы хорошо знали его отца Ивана Александровича. Тот отлично владел кавказскими языками, был в тесных контактах со многими, дружил, стал кунаком для этих горцев, сделал им что-то доброе. Ну и как могли они иначе поступить с сыном благодетеля и кунака! Наверное, тогда юный князь Петр осознал, что не стоило русским стяжать лавры победы, нападая на родное село чеченцев, так же, как и неистовому шейху Мансуру не следовало нападать на Кизляр. Горожане всех национальностей объединились и сумели отстоять свой родной очаг. Не лучше ли всем россиянам, и кавказцам в том числе, не воевать друг с другом, а объединиться против чужеземных завоевателей, будь то с востока или запада.

В 1779 году в Кизляр с инспекцией прибыл генерал-поручик А. Суворов. Его интересовало не только военное обеспечение и состояние гарнизона, но и бытовые условия, подробности до деталей, он исследовал состояние пристаней, всех мест дислокации военных и казачьих частей, наличие запасов в складах и амбарах, также состояние госпиталей, почтовых сообщений. Залог победы для него прежде всего в том, чтобы солдаты имели все необходимое, были здоровы и сыты, не нуждались ни в чем. О своей инспекции А. Суворов докладывал в рапортах из Кизляра фельдмаршалу П. А. Румянцеву.

Не мог тогда генерал А. Суворов не познакомиться с семьями военных в Кизляре. Ну а семья Багратионов считалась в то время первой и знатной. И многие кизлярцы, особенно военные и казачьего сословия, уже тогда наслышаны были о Суворове. Конечно, на юного Петра Багратиона, мечтавшего о военных подвигах, необычайная и яркая личность Суворова должна была произвести впечатление. Позже не случайно Петр Багратион лучше других усвоил суворовскую науку побеждать и стал любимым его учеником, а Суворов относился к нему особо и полагался, как на своего сына.

Так же, как Суворов, Багратион стал кумиром для солдат. Ему с детства чужды были высокомерие, надменность. В Кизляре отношения между людьми были проще и дружественней. Люди были вольнее и лишены заносчивости и снобизма. Хуже было другое. Здесь, в малом городе, вдали от крупных столиц отсутствовали высшие военные учреждения, не было никаких академий. Это наполеоновские маршалы обучались наукам у первых ученых мира. Ну а Багратиону что могла дать кизлярская гарнизонная школа? Так его потом и считали недостаточно образованным, как стратега оценивали посредственно. Да и сам Багратион называл себя неучем. Но зато в отличие от многих образованных он обладал интуицией и природным талантом, а самое главное – в первых стычках с горцами прошел серьезную практическую школу военного дела. Научился быстро ориентироваться в любой меняющейся военной обстановке, никогда не теряться, принимать решения и настойчиво следовать им. Вести боевые действия в крепости, в поле, в лесных и горных условиях. Многому он научился у своих земляков.

Все это подготовило почву постичь потом и суворовскую науку. А быть под началом такого гения – конечно, это стоит любых в мире академий. Так что Багратион отлично усвоил главные принципы стратегии Суворова: бить не числом, а умением; искать и находить самые уязвимые места в позиции противника; далее быстрота и натиск – наносить удар неожиданно, удивить – значит победить, и многое другое.

В 1786 году был переведён в Кавказский пехотный полк. 1 сентября (12 сентября) 1787 года получил чин прапорщика.

В составе Кавказского мушкетёрского полка принимает участие в осаде и последующем штурме Очакова 6 декабря 1788 г., одним из первых ворвавшись в павшую крепость.

В Кавказском мушкетерском полку Багратион служил до июня 1792 г., последовательно пройдя все ступени военной службы от сержанта до капитана. Несмотря на громкое имя древних грузинских царей и княжеский титул, он был небогат, протекции не имел никакой и только через одиннадцать лет едва дослужился до майорского чина.

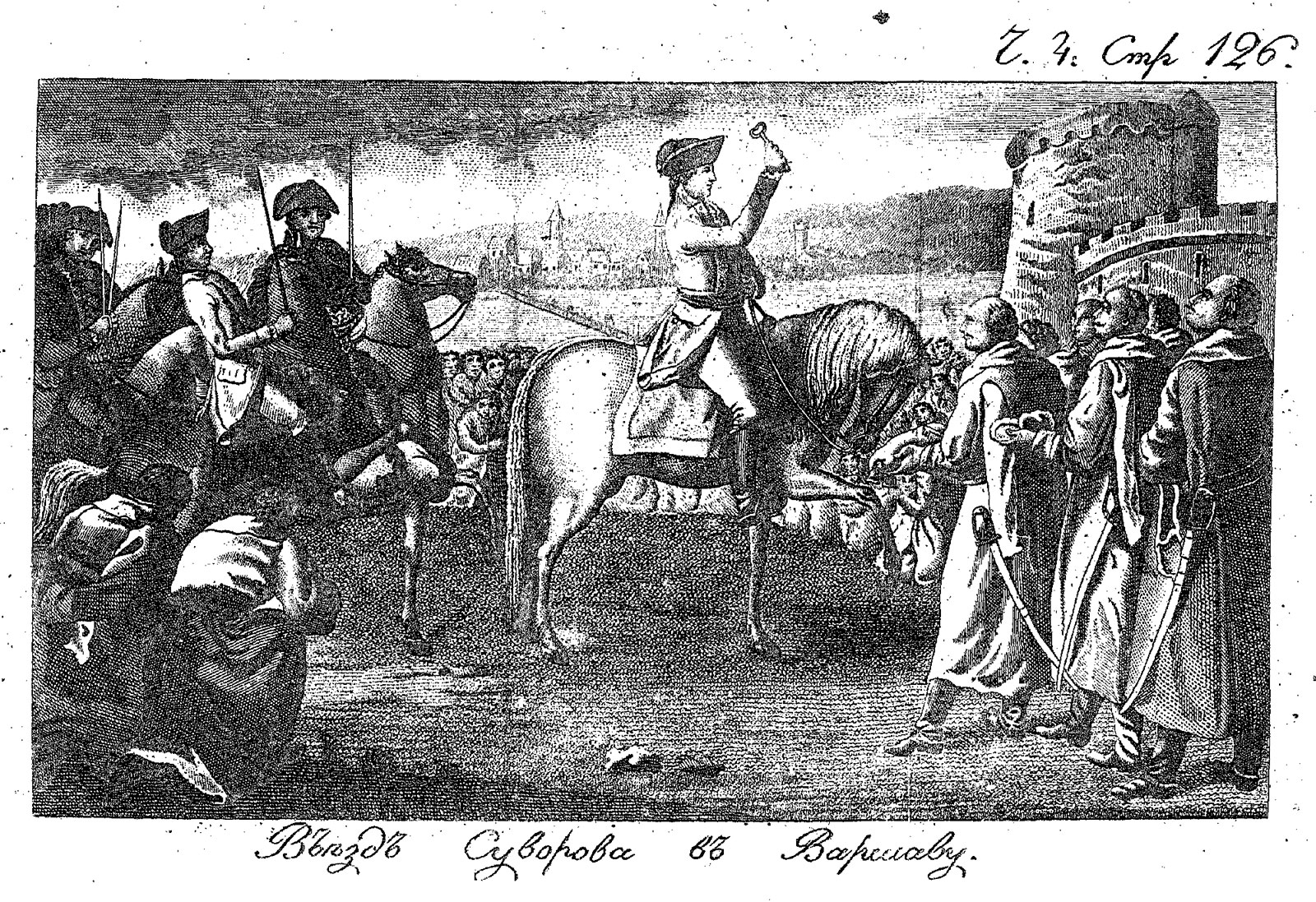

В 1792 г. произведен в секунд-майоры и переведен в Киевский кирасирский, а в 1793 г. - в Софийский карабинерный полк. Принимал участие в Польской кампании 1794 г. Во время штурма пригорода Варшавы Праги 24 октября он был замечен А.В. Суворовым, заслужил похвалу самого Суворова за смелую атаку под предместьем Варшавы -Прагой и стал его любимцем. В боях на Кавказе и Польше не раз был ранен.

Прошло пять лет, и Багратион вновь встретился с Суворовым. В Италии, в Вероне, 3 апреля 1799 года старый фельдмаршал принимал руководство над соединенными русско-австрийскими войсками. Среди представлявшихся генералов был 34-летний Багратион. Суворов узнал и обласкал храбреца.

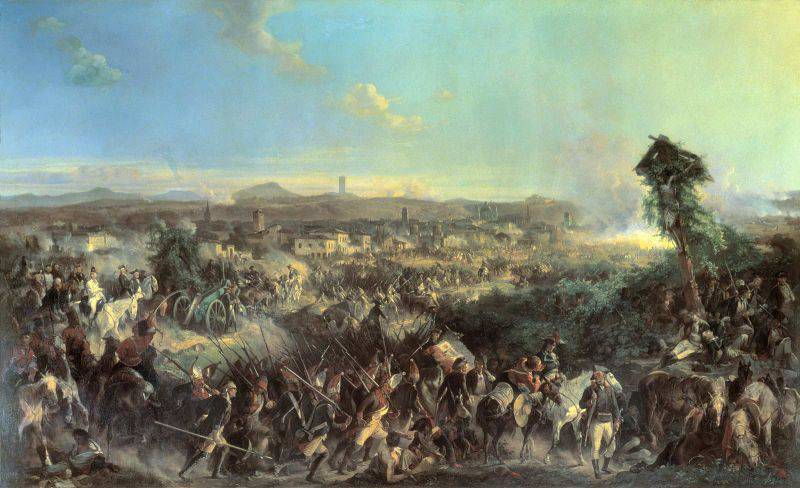

В тот памятный год немало русских показали себя героями на полях Италии или в горах Швейцарии, но правой рукой великого полководца стал Багратион, бессменный начальник русского авангарда. Уже 10 апреля, пройдя с отрядом сто километров в два с половиной дня, он прямо с похода взял крепость Брешия, города Бергамо и Лекко. Затем участвовал в осаде и взятии Тортоны и Турина.

После разгрома войск Моро на реке Адде и занятия Милана Суворов дал сражение армии Макдональда на берегах рек Тидоны и Треббии. В самые опасные места бросал Суворов отряд Багратиона. Враг упорно отстаивал каждый шаг, и лучшим его союзником было палящее итальянское солнце – в разгаре боя русские бойцы падали, сраженные солнечным ударом, легко раненные умирали от жажды и переутомления.

Трое суток длился бой, прерываемый только короткой южной ночью. Казалось, силы обеих сторон иссякают. Вот как описывал Багратион одну из атак третьего дня сражения: «Люди мои до высочайшей степени ослабели в силах, число их уменьшалось каждую минуту от непрерывного огня. Последний запас моих гренадер пустил я в бой; ружья худо стреляли, замки и полки у них запеклись накипом от пороха».

Враг не вынес сокрушительного удара русских, дрогнул и вскоре обратился в бегство. Багратион был героем этого боя.

Через полтора месяца Суворов близ Нови разбил армию третьего французского полководца, Жубера. И снова решающий удар неприятелю нанес Багратион.

Италия была освобождена от французов. 10 сентября русские начали прославленный Швейцарский поход. Предстояло с боем преодолеть окутанные туманами, покрытые снегом горы. Через три дня, при атаке Сен-Готардского перевала, Суворов послал Багратиона в обход французских позиций.

Целый день, то спускаясь в пропасти, то карабкаясь вверх по отвесным скалам, голодные и промокшие до костей, двигались доблестные солдаты, ободряемые примером Багратиона. В решительную минуту они показались на снежной вершине в тылу противника, принудив его к отступлению.

Взяв Чертов мост, преодолев двойное сопротивление упорного врага и суровой природы, Суворов приближался к месту условленного соединения с русскими и австрийскими отрядами. Но тут оказалось, что указанных «союзниками» дорог по берегу Люцернского озера не существует. Русские были в западне, окруженные вчетверо сильнейшим врагом, лишенные продовольствия, боеприпасов, артиллерии; французы торжествовали. Только исключительное мужество и вера в своего полководца спасли тогда русских. По тропинкам, доступным лишь горным оленям, двинулась армия Суворова, выбираясь из окружения.

Багратион вел авангард. 19 сентября, спустившись в долину Клюнталь, он, скрытно пробравшись лесом, неожиданно ударил во фланг дивизии Молитора и отбросил ее, наступая по узкой горной дороге, где рядом могли идти всего два человека. Шаг за шагом теснил он врага до глубокой ночи, а после короткого отдыха возобновил атаку во тьме.

Армия Суворова вырвалась из окружения. Багратион замыкал ее движение с двухтысячным отрядом, который непрерывно атаковали пять тысяч французов. За один день 24 сентября русские, переходя в контратаки, четыре раза опрокидывали врага и гнали его, после чего занимали следующую позицию, на которой выдерживали новый бой. Это давало возможность спокойно отходить главным силам Суворова. 6-й егерский полк, составлявший бессменное ядро отряда, окончил кампанию в составе всего шестнадцати офицеров и трехсот солдат, а сам шеф его – Багратион – был трижды ранен, но неизменно оставался в строю.

Поход 1799 года, совершенный под непосредственным руководством Суворова, прославил Багратиона и окончательно сформировал его дарование превосходного генерала, главными особенностями которого являлись полное хладнокровие в самых трудных, казалось бы безвыходных, положениях, непреклонная воля к победе и молниеносная стремительность нападения.

В 1800 году среди любимчиков императора Павла Первого находился и Багратион Петр Иванович. Кратко о его личной жизни не рассказать. Помог ему жениться на любимой именно император. Петр Иванович уже давно был влюблен в придворную красавицу, графиню Скавронскую. Но Багратион старательно скрывал от общества свои пылкие чувства. Да к тому же сдерживала Петра Ивановича и холодность к нему красавицы.

Император узнал о чувствах Багратиона и решил отплатить милостью своему верному полководцу. Государь приказал графу с дочерью прибыть в дворцовую церковь. Причем красавица должна была приехать в подвенечном платье. Одновременно и Петр Багратион получил приказ явиться в церковь в парадной форме. Там 2 сентября 1800 г. молодые люди были обвенчаны. Но гордая красавица по-прежнему оставалась холодна к Багратиону. Тогда император назначил его командующим Егерского полка. Государь рассчитывал, что сердце графини, наконец, растает. Но ее любовь давно была отдана другому человеку - графу Павлу Палену, но перечить монарху никто не осмелился... На этом история Багратиона с супругой не закончилась. В 1805 г. она уехала жить в Европу, в Вену. Вела свободную жизнь и с мужем больше не жила. Петр Иванович Багратион умолял жену вернуться, но она осталась за границей якобы для лечения. В Европе княгиня пользовалась грандиозным успехом. Она была известна при дворе многих стран.

С разрешения Читателя немного расскажем о супруге Багратиона, для чего заглянем вперёд. В 1810 г. в Австрии жена Багратиона родила девочку, предположительно от канцлера Австрии, князя Меттерниха. В 1830 г. княгиня вышла замуж повторно. В этот раз за англичанина. Но их брак вскоре распался, и княгиня снова взяла фамилию Багратиона. В Россию она так и не вернулась. Несмотря ни на что, Петр Багратион до самой смерти очень любил супругу. Перед смертью он успел заказать художнику Волкову ее портрет. Детей у супругов не было.

Но вернёмся к повествованию о герое нашего повествования.

Осенью 1805 года русский корпус Кутузова спешил на помощь Австрии, трепетавшей перед приближавшимся Наполеоном. Авангардом русских командовал Багратион. Однако Кутузов не успел соединиться с армией генерала Макка – австрийцы без боя сдались Наполеону при Ульме. На русских двигалось восемь вражеских корпусов. Стремясь скорее встретить шедшее из России подкрепление, Кутузов начал отход вдоль Дуная. Перейдя на другой берег и уничтожив за собою мост, русский полководец ушел было от преследования, но австрийцы без выстрела сдали врагу другой мост, у Вены. Надо было во что бы то ни стало задержать французов, чтобы дать возможность отойти обозам и артиллерии и сохранить корпус до соединения с остальной армией.

У деревни Шенграбен 4 ноября Кутузов оставил пятитысячный отряд Багратиона с приказом: «Лечь всем, но не пропустить врага». Провожая Багратиона, Кутузов благословил его как идущего на смерть. Уходившие полки считали Багратионов отряд обреченным. Тридцать тысяч французов обрушились на русский заслон. Целый день шел жаркий бой. Но ни на шаг не отступили храбрецы Багратиона, хотя ряды их таяли, а в тылу показалась замыкавшая вражеское окружение дивизия Леграна. Лишь когда было получено известие, что Кутузов с армией находится вне опасности, Багратион ринулся в атаку, пробивая себе путь штыками. Прорвав кольцо французов, он присоединился к Кутузову с уцелевшей половиной отряда, при этом привел еще пленных и принес вражеское знамя.

В битве под Аустерлицем командовал войсками правого крыла союзной армии, которые стойко отражали натиск французов, а затем составили арьергард и прикрывали отход главных сил.

В ноябре 1805 года получил чин генерал-лейтенанта.

Кампания 1806-1807 годов принесла Багратиону новые лавры.

Вновь командуя арьергардом российской армии, Багратион отличился в сражениях у Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии.

27 января 1807 г. он со знаменем в руке во главе 4-й пехотной дивизии атаковал городок Прейсиш-Эйлау и выбил из него французов; 21 мая ударил на врага у Альткирхена, после шести часов боя сбил его с выгодной позиции, обратил в бегство и, преследуя, довершил победу новым разгромом французов у Анкендорфа. Правда, из-за бездарности главнокомандующего Беннигсена Багратиону часто приходилось прикрывать отступление и редко ему представлялась возможность самостоятельных действий. Но и при этом он выказал такое боевое мастерство, что внимательно изучавший своих противников Наполеон говорил: «Багратион – лучший генерал русской армии».

В 1808 году Россия вела войну со Швецией на территории Финляндии. Во время этой кампании вновь проявилась черта, характерная для Багратиона, – чисто суворовская быстрота наступательных действий. Командуя 21-й пехотной дивизией, он нанес шведским войскам несколько поражений и в марте 1809 года принял участие в походе по льду Ботнического залива. Преодолевая мужественную оборону шведов и исключительные природные трудности, колонна Багратиона через трое суток заняла Аландские острова, а авангард ее достиг шведского берега.

Возвращение героя в Петербург стало триумфом: в его честь давали балы и обеды, писали стихи и кантаты, его портреты расходились во множестве. Все современники отмечали располагающую внешность Багратиона. Среднего роста, сухощавый, с типичным восточным лицом, он держал себя крайне скромно, но с большим достоинством. Репутация суворовского любимца, подкрепленная многочисленными победами последних лет, окружала его имя ярким ореолом славы. «Бог рати он» – так произносили его фамилию гордые им соотечественники.

Современники утверждали, что среди особенно восторженных почитателей 43-летнего генерала была сестра Александра I – Екатерина Павловна. Испуганная увлечением великой княжны, царская семья всполошилась. Молодую девушку поспешно выдали замуж за принца Ольденбургского, а Багратион получил назначение главнокомандующим Дунайской армией.

Несмотря на то, что он располагал едва двадцатью тысячами солдат, Багратион и здесь выказал обычные для него быстроту и решительность. За семь месяцев своего командования он нанес туркам ряд поражений и овладел несколькими крепостями.

Война 1812 года застала Багратиона главнокомандующим 2-й Западной армией, которая насчитывала сорок пять тысяч человек при двухстах шестнадцати орудиях. Штаб его находился в Волковыске, близ Гродно. Ожидая начала военных действий, Багратион создал свой план будущей кампании, построенный целиком на наступательных операциях. Между тем соотношение военных сил России, имевшей на западной границе всего около двухсот тысяч бойцов, с силами Наполеона, двинувшего для вторжения шестисоттысячную армию, было таково, что о наступлении в первое время думать не приходилось. Поэтому Багратион получил приказание отходить в глубь страны, по возможности уклоняясь от боя, уничтожая на пути врага все продовольствие и стремясь соединиться с 1-й Западной армией Барклая де Толли, располагавшейся на двести километров севернее и также отходившей в глубь страны.

Стремясь разбить русские армии порознь, Наполеон двинул наперерез Багратиону и в погоню за ним маршала Даву с семидесятитысячным корпусом, Понятовского с тридцатью пятью тысячами, Жерома Бонапарта с шестнадцатью тысячами и, наконец, генералов Груши и Латур-Мобура с пятнадцатью тысячами конницы. Казалось, Багратион будет неминуемо раздавлен. Но, умело и быстро маневрируя, русские войска отходили, обманывая или прорывая части преследователей. «Я весь окружен, – писал в те дни Багратион, – и куда продерусь, заранее сказать не могу, а дремать не стану». И он не дремал. 28 июня у Мира казаки разбили французскую и польскую конницы, 2 июля то же самое повторилось у Романова.Багратиону пришлось с арьергардными боями отступать к Бобруйску и Могилёву. 10-11 июля у Салтановки корпус Раевского задержал движение французов на целые сутки, а 14 июля, уйдя от взбешенного Даву, Багратион переправился через Днепр у Нового Быхова, чтобы 22-го, наконец, соединиться с армией Барклая у Смоленска.

Несмотря на старшинство в чине, в условиях, когда Главнокомандующий не был официально назначен императором, Багратион объявил о своём добровольном подчинению Барклаю. Однако после оставления Смоленска перешёл в резкую оппозицию к последнему, о чём говорил и писал совершенно открыто. В своих письмах к руководству страны (после оставления Смоленска) разыгрывал «русскую карту», настаивая, что генералы-иностранцы погубят Россию, а военного министра М. Барклая де Толли, приказывавшего отступать, прямо называл изменником. Возглавлял партию «горячих голов», требовавших дать Наполеону генеральное сражение; имел огромную популярность среди офицеров.

Образцово справившись с задачей сохранения армии для следующего периода войны, но не обладая широким кругозором крупного полководца, подобным кругозору Суворова или Кутузова, Багратион не понимал необходимости отхода и негодовал на Барклая, который этого требовал.

Но в то же время Багратион верно чувствовал особый характер Отечественной войны – то, что от ее исхода зависела честь и свобода России. «Защищать родину ценой любых жертв, – писал он в те дни, – всем народом на врага навалиться, или победить, или лечь у стен Отечества... Надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная».

Велика была радость Багратиона, когда начальство над обеими русскими армиями принял почитаемый им Кутузов и когда еще через пять дней войска остановились для боя у села Бородино.

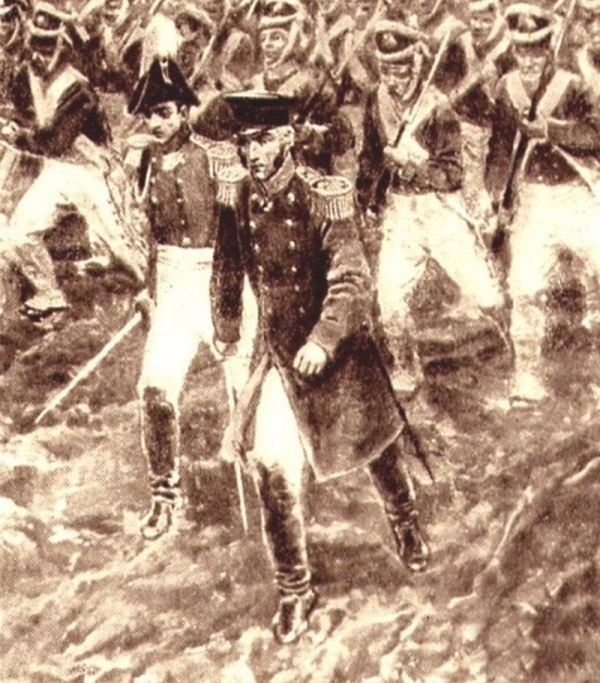

Утром 26 августа у деревни Бородино две армии общей численностью 250 тысяч человек сошлись в крупнейшем сражении 1812 года. К вечеру треть из них были убиты или ранены. Судьба не уберегла и генерала от инфантерии князя Багратиона. В день Бородинского сражения, 26 августа, 2-я армия занимала левый фланг русского фронта. Войска располагались около деревни Семеновская с построенными впереди нее тремя земляными укреплениями – «Багратионовыми флешами». Сюда-то и обрушил Наполеон свой главный удар, предполагая прорвать фронт русских. С шести часов утра корпус маршала Даву начал атаку. С началом битвы, наблюдая, как французские гренадеры под огнем пушек бросились в атаку, Багратион воскликнул: "Браво!"

Участник сражения Н. Голицын писал по этому поводу : "Так сильно кипело в нем военнопоэтическое чувство, что он не мог удержаться от отдачи справедливости даже врагам".Отхлынув под огнем русских батарей и стрелков, французская пехота перестраивалась и вновь рвалась к русским укреплениям. Поле устлали трупы врагов, многие неприятельские генералы и сам Даву выбыли из строя. Командование атакующими принял маршал Ней, корпус которого присоединился к войскам Даву. Вскоре на помощь к ним пришел и корпус Жюно. Разгневанный Наполеон требовал во что бы то ни стало прорвать левый фланг русских.

С началом битвы, наблюдая, как французские гренадеры под огнем пушек бросились в атаку, Багратион воскликнул: "Браво!" Участник сражения Н. Голицын писал по этому поводу : "Так сильно кипело в нем военнопоэтическое чувство, что он не мог удержаться от отдачи справедливости даже врагам". Французам удалось захватить флеши - укрепления, задним числом названные Багратионовыми.

Но здесь командовал Багратион, и сломить его полки было невозможно. Шесть часов подряд кипел у Семеновской упорный рукопашный бой. До ста тысяч солдат сражались за обладание деревней и флешами, огонь пятисот пушек непрерывно косил бойцов. Заваленные телами людей и коней, укрепления много раз переходили из рук в руки. Зорко следивший за событиями Кутузов подкреплял свежими частями редевшие полки 2-й армии. Неизменно спокойный Багратион распоряжался в самом пекле боя, ежеминутно рискуя жизнью.

Около полудня Багратион отдал приказ о переходе в контратаку. Конница уже устремилась на врага, но в это время осколок вражеского ядра тяжело ранил генерала, раздробив берцовую кость левой ноги. Вот как описывает этот момент русский офицер, один из участников боя: «Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше, во всей длине своей, двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки! Сошлись!.. У нас нет языка, чтобы описать эту свалку, этот сшиб, этот протяжный крик, это последнее борение тысячей! Всякий хватался за чашу роковых весов, чтобы перетянуть их на свою сторону. Но окончательным следствием этого упорного борения было раздробление! Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась! Это была личная, частная борьба человека с человеком, воина с воином, и русские не уступали ни на вершок места...».

Около 12 часов именно в разгар этого напряженного боя и был ранен Багратион. Осколок ядра раздробил генералу большеберцовую кость левой ноги (или, как указано в официальном донесении, «в средней трети левой голени»). Какое-то время он еще держался в седле, но потом бессильно рухнул на руки подбежавших адъютантов. Снятый с коня, он еще продолжал руководить своими войсками. Утверждается, что с поля боя генерала вынес офицер А. Д. Олсуфьев. «Успешна ли атака кирасир?» – спрашивал генерал, в то время как врач перевязывал его рану. Но скоро от сильного кровотечения он потерял сознание и был отнесен в тыл. На следующий день Багратион вместе с докторами Говоровым и Гангартом был отправлен в Москву. Находясь в Можайске, он упомянул о своём ранении в письме царю Александру I: «Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…» 30 августа Багратиона доставили в Москву. Езда в карете по разбитой дороге сама по себе могла доконать раненого, а тут еще рана начала гноиться. Ростопчин, навестивший раненого в доме Тихонова на Большой Мещанской, оставил для истории сообщение, вызывающее сегодня досаду: "Сделать ему немедленную ампутацию не рискнули, так как ему было уже около 50 лет и кровь у него была испорчена". Роковое решение медиков... 9 сентября у генерала начался жар. С 10 сентября началось нагноение раны. Лишь только 12 сентября, после врачебного консилиума, стало ясно, что осколок ядра по-прежнему находится в теле Багратиона. 15 сентября по прибытии в гостиницу Лавры в Сергиевом Посаде при осмотре раны врачи согласились с фактом перелома большеберцовой кости. В тот же день по окончании консилиума было принято решение о безотлагательной ампутации. От предложенной врачами ампутации князь отказался. 14 сентября у него был диагностирован сепсис.

19 сентября полководец был перевезён в село Сима Владимирской губернии, в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве — генерал-лейтенанта князя Б. А. Голицына по настоянию князя Голицына и его жены. Село Сима расположено в Юрьев-Польском районе Владимирской области, в 20 километрах от границы с Ярославской и в 10 — от границы с Ивановской областью. Название села произошло от небольшой речки Симки, которая через 15 километров впадает в реку Нерль. Первое письменное упоминание о селе Сима встречается в писцовых книгах XV в. В XVI в. село Сима становится царской вотчиной и принадлежит царю Ивану IV Грозному. А в 1708 г. царь Пётр пожаловал село с окрестными деревнями генерал-фельдмаршалу князю М. М. Голицыну за победу над генералом Левенгауптом под местечком Лесное в присутствии самого царя в период Северной войны 1700−1721 гг. В начале XIX в. село Сима принадлежало потомку князя М. М. Голицына генерал-лейтенанту князю Борису Андреевичу Голицыну (1766−1822). Борис Андреевич был женат на грузинской княжне Анне Александровне, которая приходилась четвероюродной сестрой полководцу Петру Ивановичу Багратиону. П. И. Багратион был дружен не только с Анной Александровной, но и с ее мужем Б. А. Голицыным, и часто посещал Симу.

Крестьяне, чтобы уменьшить тряску экипажа, в котором везли полководца, устилали дорогу соломой, а за 19 километров до села Сима несли Багратиона на руках. В селе Сима Багратиона лечили, сюда было послано письмо Кутузова, который интересовался его здоровьем. Здесь Багратиону в какое- то время даже стало легче. как ему показалось...

21 сентября была проведена операция расширения раны, и только по её результатам врачам с необратимым опозданием удалось нарисовать полную картину ранения:

«Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в оной совершённый перелом и раздробление берцовой кости, которой острой и неровные концы, вместе с черепком ядра, глубоко в мясистые части вонзившемся, неоспоримо причиняли во время болезни князю жестокую и нестерпимую боль и самою горячку. Гнойной и вонючей материи вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и нервов»

В ходе операции с большим опозданием из раны были удалены инородные тела, в том числе и осколок ядра. В современной литературе принято считать, что смерть генерала стала следствием неправильно поставленного первоначального диагноза.

22 сентября у Багратиона была обнаружена гангрена. Утром того дня Багратиону была вновь предложена ампутация, однако вечером врачи сами отказались от операции.

23 сентября Багратион, понимая свою обреченность, продиктовал адъютанту завещание, причастился... А утром следующего дня, получив от адъютанта скорбное известие о сдаче Москвы умер со словами: «Боже! Спаси Отечество!».

Так 24 сентября 1812 года в селе Симы Владимирской губернии и завершилось славное боевое поприще Багратиона. Двадцать походов и войн, более ста пятидесяти сражений, боев и стычек значились в послужном списке сорокашестилетнего генерала.

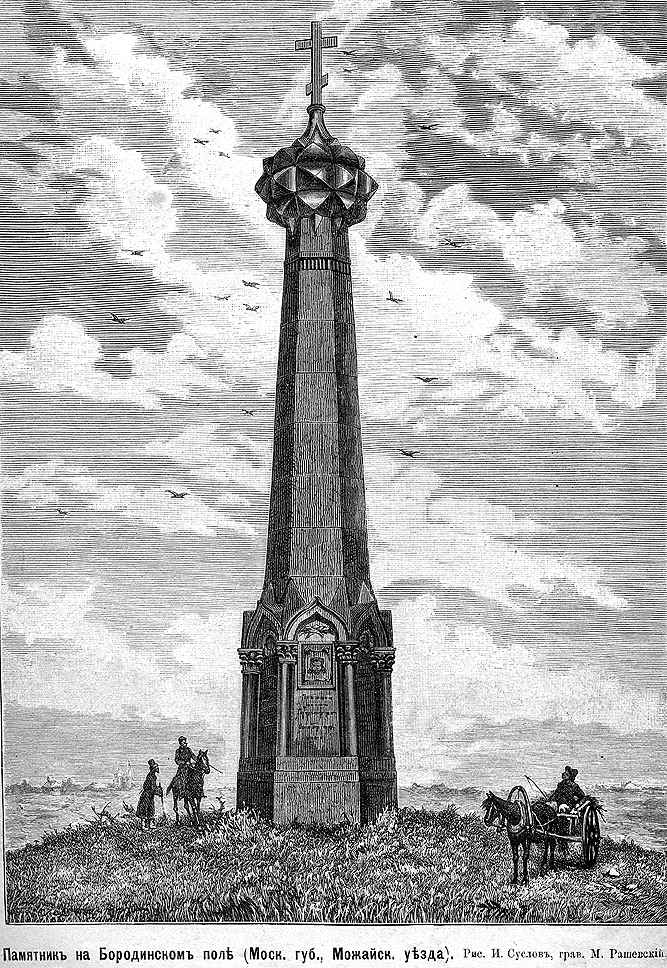

Генерала похоронили в том же селе в саркофаге в церкви дмитрия Солунского (построена в 1769 г.). Забытым полководец оказался по причине отсутствия супруги, которая уехала жить в Вену еще в 1809 г. Про Багратиона вспомнили только через 27 лет, после вступления на престол Николая I. Он любил историю и лично изучил все события Отечественной войны. В результате начали появляться труды об этой эпохе и героям, наконец, было воздано должное. В 1839 году по инициативе и предложению поэта-партизана Дениса Давыдова было принято высочайшее решение о перезахоронении праха Багратиона в Курганной высоты у подножия памятника героям Бородина.

Николай I приказал доставить прах великого полководца к подножию памятника на Бородинском поле. Свинцовый склеп, в котором упокоился Петр Багратион, был переложен в новый гроб. Затем состоялась панихида и литургия, на которых присутствовало море народа, приехавшего из разных мест. В саду был накрыт большой поминальный стол. Съехалось много дворян и офицеров. Почтить память великого полководца люди шли днями и ночами, непрерывным потоком. Тело Петра Ивановича сопровождалось почетным конвоем в богато убранной колеснице до самого пункта назначения. Шествие было очень торжественным. Люди сами просили разрешения тащить колесницу. Впереди нее шло духовенство, позади – Киевский гусарский полк. Трубачи на всей протяженности пути играли погребальный марш. Шествие закончилось у границ селения. Тогда в колесницу были впряжены лошади, и далее процессия продолжалась в торжественной тишине. Несмотря на палящее солнце, народ шел за гробом Багратиона 20 верст. Так, наконец, с воистину царскими почестями, прах Петра Ивановича был доставлен на Бородинское поле и предан той земле, на которой он смело встречал врага и отстаивал честь Родины.

Позже императором Александром III еще раз была увековечена память героя: 104-й пехотный Устюженский полк был назван в честь Багратиона. А в 1932 году в рамках борьбы с "наследием царского прошлого" Бородинский монумент был взорван вместе с расположенной рядом могилой Багратиона. Сотрудники местного музея с риском для жизни спасли часть разбросанных костей полководца и обрывки его одежды.

В период с 1985 по 1987 гг. памятник был снова восстановлен. Среди мусора рядом с прежним монументом нашлись фрагменты костей Петра Ивановича. В августе 1987 г. они были перезахоронены. Таким образом третьи похороны Багратиона состоялись на Бородинском поле 18 августа 1987 года, накануне 175-летия исторического сражения. В наше время склеп Багратиона находится на месте батареи Раевского. Найденные пуговицы и фрагменты мундира героя выставлены в качестве экспонатов в Бородинском военно-историческом музее.

Он был схож с Суворовым. Багратион спал всего по 3-4 часа в сутки, был неприхотлив и прост. Любой солдат мог его разбудить без всяких церемоний. В походах Петр Иванович только переодевался. Спал всегда одетым, в своем генеральском мундире. Со шпагой и нагайкой Багратион не расставался даже во сне. Из 30 лет службы Петр Иванович провел в военных походах 23 года. Характер Багратиона Багратион Петр Иванович, биография которого была тесно связана с войной, тем не менее, обладал кротким нравом. Полководец блистал гибким и тонким умом, ему был чужд гнев, он всегда был готов к примирению. Эти качества удивительно сочетались с решительным характером. Багратион не держал на людей зла, а благодеяний никогда не забывал. В общении Петр Иванович всегда был приветливым и вежливым, уважал своих подчиненных, ценил и радовался их успехам. Багратион, хоть и обладал немалой властью, никогда ее не показывал.

Старался общаться с людьми по-человечески, за что его просто боготворили солдаты и офицеры. Все они считали за честь служить под его командованием. Несмотря на отсутствие хорошего образования, которое из-за своей крайней бедности не смогли дать сыну родители, у Петра Ивановича была природная одаренность и хорошее воспитание. Все знания он получал в течение жизни, особенно любил военную науку. Великий полководец был неустрашим и храбр в сражениях, никогда не падал духом, а к опасностям относился с равнодушием. Багратион был любимым учеником Суворова, поэтому умел быстро ориентироваться в боевой обстановке, принимать правильные и неожиданные решения. Неоднократно они спасали не единичные жизни, а войска в целом.

Багратион любил, ценил и понимал солдат. Бескорыстный, доступный и заботливый, он стремился воспитать те же качества в подчиненных ему офицерах. Неизменно вникая во все мелочи солдатского быта, он заботился о санитарном состоянии частей и снабжении их продовольствием и т.п. В приказах его читаем: «Главная обязанность ротных и эскадронных командиров смотреть о здоровье нижних чинов, кои всегда нужны государству и заслуживают отеческой попечительности...»; «Солдата нужно учить и готовить быть победителем, а не изнурять...»; «Всякий начальник должен стремиться приобрести любовь и доверие своих подчиненных и никогда не должен пренебрегать ими как единственными своими сотрудниками, с коими разделит славу...».

Такие слова в то жестокое время мог написать только человек истинно большого, горячего сердца и прекрасной души, каким был Петр Иванович Багратион.

Изображение Багратиона, находящееся в Военной галерее, исполнено в мастерской Доу с неизвестного нам прижизненного портрета. Характерное лицо восточного типа выражает спокойствие и непреклонность, по свидетельству современников, свойственные этому герою в самом пекле боя. Нам кажется, что множество изображений Багратиона восходят к широко известному в свое время портрету работы талантливого художника-дилетанта С.Тончи, гравированному в 1805 году Д.Саундерсом, – на подавляющем большинстве портретов голова генерала повернута в три четверти; почти все они погрудные.

На портрете Военной галереи Багратион изображен одетым в общегенеральский мундир с золотым шитьем в виде дубовых листьев на воротнике, введенный в 1808 году. В таких мундирах большинство генералов (кроме тех, что носили полковую, свитскую или генштабистскую форму) появлялись перед войсками в дни решающих сражений, к которым, по традиции того времени, всегда готовились как к смотру, – люди переодевались в чистое белье, тщательно брились, надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на кивера и т.д. Именно таким, каким изображен на портрете, – с голубой андреевской лентой, с тремя звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими орденскими крестами – видели полки Багратиона в Бородинском сражении, последнем в его славной боевой жизни.

Важно то, что Петр Багратион именно на Тереке, принял свое боевое крещение, осознал себя русским воином, а погиб за Москву, за Россию. Нет, он не умер, он жив в наших сердцах, когда мы отважны и любим родную страну хотя бы отчасти так, как он. Когда Родина и Честь ценнее всех богатств, ценнее самой жизни.

В Российской империи Багратионы стали одной из самых известных аристократических фамилий. Младший брат Петра Ивановича Багратиона Роман Иванович во время Отечественной войны 1812 года был полковником лейб-гусарского полка и состоял в 3-й Обсервационной армии. Во время Заграничных походов был произведён в генерал-майоры, сражался в Пруссии, завершил кампанию находясь при осаде Гамбурга.

Затем генерал-лейтенант князь Роман Багратион прославился во время русско-иранской войны 1827 года, первым ворвавшись в Ереван. Он покровительствовал искусствам, в его тифлисском доме устраивались литературные вечера, ставились домашние спектакли. Сын князя Романа, генерал-лейтенант князь Пётр Романович Багратион, стал видным администратором — он руководил проведением крестьянской реформы в Пермской губернии, был тверским губернатором, генерал-губернатором Остзейского края. Он также получил известность как инженер-металлург, писал труды по гальванике, открыл способ извлечения золота из руд цианированием.

На установленном в 1862 году в Великом Новгороде памятнике «Тысячелетие России» среди 129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории присутствует фигура Петра Ивановича Багратиона.

Памятники Петру Ивановичу Багратиону установлены в Кизляре, Багратионовске, Москве, Тбилиси и других городах. К сожалению, над памятником в Тбилиси время от времени сгущаются тучи в связи с модными европейскими устремлениями молодого демократического грузинского государства, не приветствующего царского генерала, отдавшего жизнь во славу Государства Российского и русского народа…

Кодовое название "Багратион" носила в 1944 году операция Советской армии, в ходе которой была освобождена территория Белоруссии.

В 1946 году перешедший под контроль Советского Союза город Прейсиш-Эйлау, возле которого в 1807 году героически сражались русские солдаты под командованием Петра Багратиона, был переименован в город Багратионовск.

В 1961 году в Москве была открыта станция метро "Багратионовская".

В сентябре 1997 года через Москву-реку был сооружен первый в столице, единственный в России торгово-пешеходный мост "Багратион".

"По черным скалам стлался дым,

Уж третий час, как батальоны

Вслед за фельдмаршалом своим

Карабкались по горным склонам.

Скользили ноги лошадей,

Вьюки и люди вниз летели.

Француз на выбор бил. Потери -

Давно за тысячу людей.

Темнело... А Багратион

Еще не обошел французов,

Он, бросив лошадей и грузы,

Взял гренадерский батальон

И сам повел его по кручам

Глубоко в тыл. Весь день с утра

Они ползли все ближе к тучам;

Со скал сдували их ветра,

С откосов обрывался камень,

Обвал дорогу преграждал...

Вгрызаясь в трещины штыками,

Они ползли. Суворов ждал.

А время шло, тумана клочья

Спускались на горы. Беда!

Фельдмаршал приказал хоть ночью

Быть в Сен-Готарде. Но когда

Последний заходящий луч

Уже сверкнул за облаками,

Все увидали: выше туч,

Край солнца зацепив штыками,

Там, где ни тропок, ни следов,

От ветра, как орлы, крылаты,

Стоят на гребне синих льдов

Багратионовы солдаты."

Константин СИМОНОВ.

Отрывок из поэмы "Суворов" (1938)

СПИСОК ССЫЛОК

1) https://https://litresp.ru/chitat/ru/А...

2) https://prodji.ru/kizlyarskij-... Л.Серебряков главный специалист Музея им. Багратиона – Кизлярского филиала ДГОМ

3) О супруге http://fb.ru/article/296480/pe...

Оценил 221 человек

554 кармы