«Было бы самое лучшее, чтобы все эти места были уничтожены путем разграбления и пожаров и чтобы все, кто там живет, виновные или невинные (skyldiga eller oskyldiga), были уничтожены.»

Из письма Карла XII фельдмаршалу Реншильду по поводу нападения русских партизан на шведский пикет близ Торуня

«...Надо вешать, если даже лишь пол-доказательства есть налицо, даже дитя в колыбели не должно получить пощаду».

Из приказа Карла XII фельдмаршалу Реншильду

«Я знаю, шведы могут ещё раз, другой, побить нас, но, у них же научимся мы побеждать их!»

Пётр I

«Воины!... пришёл час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру в Церковь!»

Из воинского приказа Петра I перед Полтавской битвой

«…Вскоре всем фронтом русская армия ринулась на неприятеля. Это была жесточайшая резня. Русские бились с обычным мужеством и забвением опасности, которые на протяжении всей истории проявлял русский народ, когда понимал, что дело идёт о защите страны от нагло вторгшегося, попирающего русскую землю завоевателя. Шведская армия была бесспорно лучшей по дисциплине, по храбрости, по выучке, наконец, по опытности в военном деле из всех армий тогдашней Западной Европы. Но и эта первоклассная европейская армия была совсем неслыханно разгромлена, были отчасти физически, отчасти морально уничтожены, стёрты с лица земли вместе с исчезнувшим в этот день навсегда, после векового могущества и славы, шведским великодержавием».

Академик Евгений Тарле

«И Карл XII, и Гитлер думали о расчленении России. Но если шведский король ставил вопрос об отбрасывании России в прошлое, о том, чтобы превратить ее в марионеточное государство под контролем Швеции, Карл XII ставил своей целью захватить Москву, разделить Россию на небольшие государства, чтобы она в дальнейшем не представляла опасности для Швеции, присоединить новые территории, чтобы еще дальше отбросить Россию от выходов к морям и паразитировать на перехвате русских товаров, идущих на Запад. Кроме того, Карл XII хотел посадить на русский трон другого монарха – марионетку…»

Историк Павел Кротов С-ПГУ, д.и.н.

В апреле 1939 года, когда отмечалось 50-летие Гитлера, Шведско-германское общество подарило ему статуэтку Карла XII. В письменном поздравлении отмечалось:«Мы увязываем это приветствие с памятью о нашем великом короле Карле XII, руководствовавшемся в тяжёлых исторических сражениях теми же идеями, которые мы, шведы, видим в Вашем историческом вкладе в создание Великой Германии и сохранение Европы».

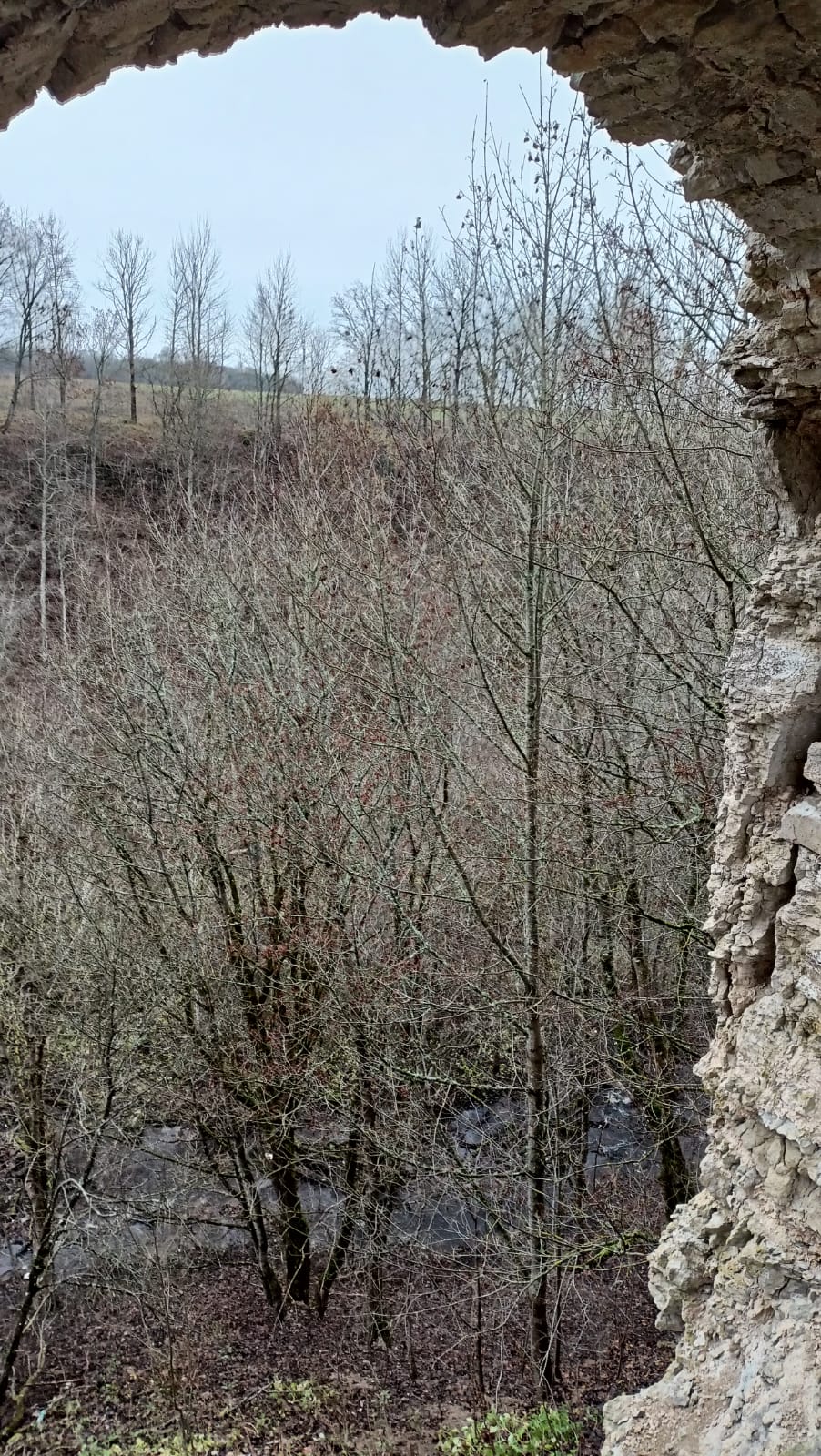

Вот какие исторические параллели выстраивали шведские активисты шведско-германского общества накануне начала Второй мировой войны. Вспоминая о своих впечатлениях о нашей туристической поездке по западным рубежам нашей Родины 4 ноября 2022 года, невольно всплыли в памяти эти восторженные строки, написанные 85 лет тому назад гражданами казалось-бы традиционно нейтральной страны, которой на протяжении последнего века традиционно считалась Швеция...

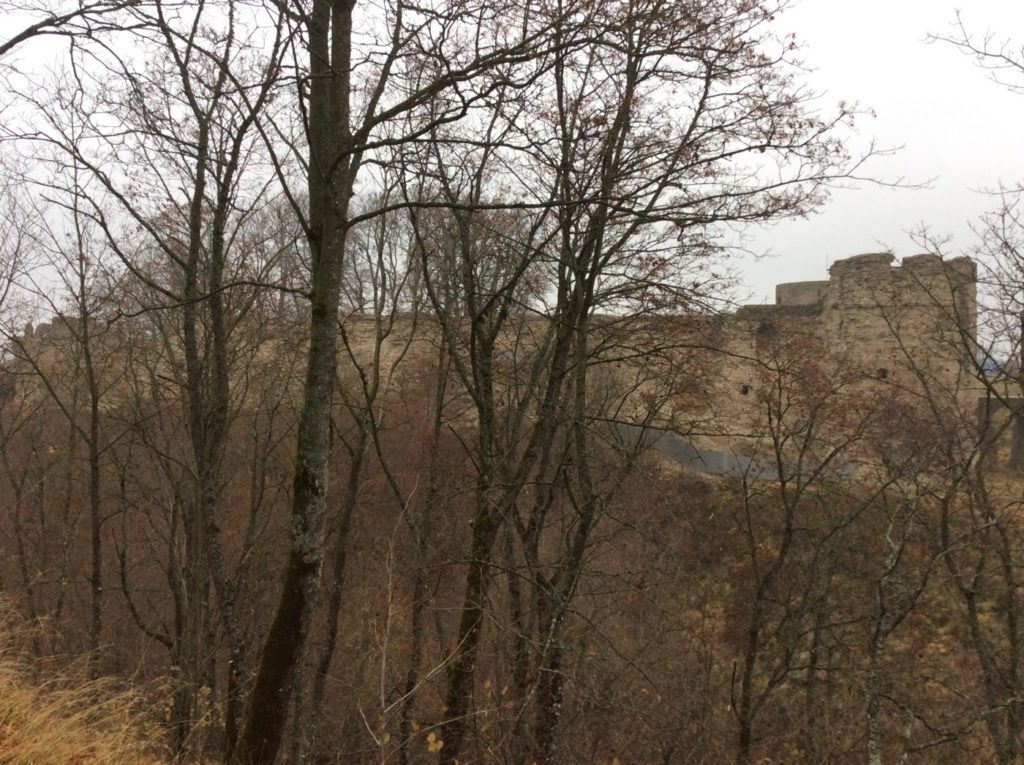

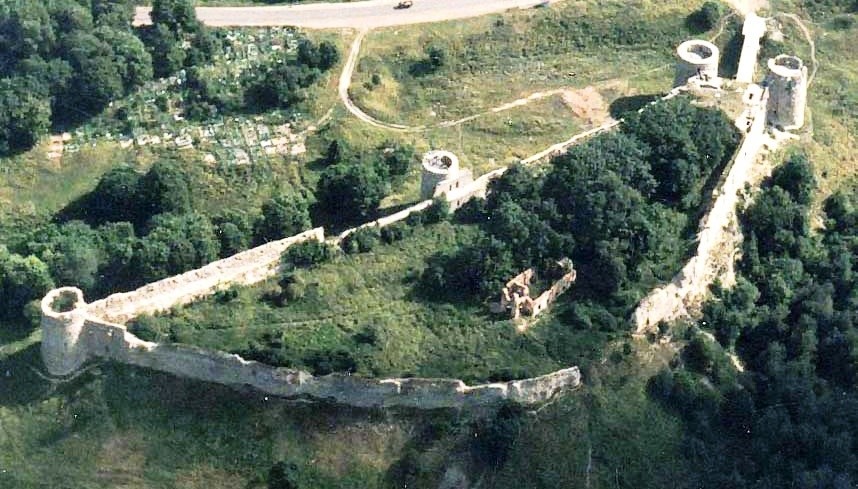

Возникновение крепости Капорье уходит корнями далеко в глубь истории нашей страны и связано с периодами зарождения и становления русской государственности. Жестокая борьба с соседями и защита пограничных земель от набегов исторически определили необходимость строительства оборонных сооружений. Рядом проходили важнейшие торговые пути. Это была вторая по значимости после Ладоги крепость на северо-западе Руси.

Впервые Копорье упоминается на страницах русских летописей в 1240 г., в тяжелое для Северо-Западной Руси время, когда новгородские полки во главе с Александром Невским отражали яростные удары наших северных соседей - шведов и западных – Тевтонского ордена. Зимой 1240 г. рыцари вторглись в Новгородскую и Псковскую земли, заняли Псков. Конные разъезды ливонцев появлялись около Новгорода. Опустошительному набегу подверглись в первую очередь земли Водской пятины Великого Новгорода.

Ливонцы построили в Копорском погосте деревянную крепость. В 1241 г. новгородская рать, состоявшая из отрядов ладожан, карел и ижорян, во главе с Александром Невским двинулась на Копорье.

Разгром крестоносцев весной 1242 г. на льду Чудского озера, а позднее победа в битве под Раковором в 1268 г. приостановили немецкую агрессию на новгородские земли почти на 200 лет. Такое интенсивное оборонное строительство свидетельствует о стратегической важности Копорской крепости: в то время она была единственным форпостом, прикрывавшим неприятелю подходы к Новгороду с северо-запада.

Строительная биография Копорья в XIII в. тесно связана не только с князем Александром Невским, но и с двумя его сыновьями - Дмитрием и Андреем Александровичами. По-видимому, после взятия в 1241 г. новгородской ратью во главе с князем Александром деревянного немецкого замка, сооруженного крестоносцами в Копорском погосте в 1240 г., новгородцы построили здесь небольшую деревянную крепость, которая существовала более четверти века. Эта твердыня, расположенная недалеко от берега Финского залива, имела для Новгорода важное стратегическое значение. Копорье уже тогда играло роль порубежной крепости, являясь в то же время центром племенного объединения водского населения. О стратегической роли Копорья свидетельствуют события начала второй половины XIII столетия.

В 1256 г. в Копорье снова побывал Александр Невский: здесь собиралась новгородская рать перед походом в землю финского племени емь, жившего на северном побережье Финского залива. Поход был направлен против шведов, которые завоевали емь постоянно угрожали новгородским землям. В 1256 г. они предприняли попытку закрепиться на реке Нарове: шведский отряд во главе с Дитрихом фон Кивелем хотел построить на Нарове укрепленный пункт, но, узнав о приближении новгородского войска, бежал. Зимой 1256 г. новгородская рать шла в землю еми наикратчайшим путем - через Финский залив. Рейд по льду залива был тяжелым. Поход увенчался успехом: шведы были разгромлены, русское влияние среди местных племен на некоторое время вновь восстановлено. Во второй половине XIII в. новгородцы несколько раз приглашали на княжение сына Александра Невского - князя Дмитрия.

В 1279 г. князь Дмитрий просил у Новгорода согласия на постройку деревянной крепости в Копорье. Деревянная крепость просуществовала недолго - всего год - и в 1280 г. была заменена каменной. Вторая каменная Копорская крепость возводилась в 1297 г., в период княжения князя Андрея Александровича.

Каменное Копорье было административным и военным центром Водской земли. Вероятно, роль Копорской крепости в это время неоднозначна. С одной стороны, важнейшая функция Копорья - защита новгородских земель от внешних нападений, с другой стороны, Копорье - центр новгородского влияния в Водской земле. В крепости постоянно находился новгородский наместник, который во главе копорской рати принимал участие в военных походах Новгорода. С 1333 г. новгородцы стали приглашать в качестве наместников в порубежные крепости Ладогу, Корелу, Орехов, Копорье литовских князей Гедиминовичей, которые со своими дружинами должны были обеспечить их оборону. В 1333 г. эти крепости получил «в кормление» князь Наримонт. В Копорье за военную службу Наримонту отдавали половину доходов с копорской округи.

С незначительным перерывом литовские князья несли службу там до 1446 года .

В 1348 г. Водская земля и Копорье отражали нападение шведского войска во главе с королем Магнусом. Крепость удачно оборонялась, и новгородское ополчение вскоре изгнало неприятеля. В этом походе новгородской рати участвовали и копорские военные отряды. Копоряне в составе новгородского войска принимали участие почти во всех крупных военных мероприятиях Новгорода.

К концу XIV в., завершившего первое столетие существования Копорской крепости, она являлась крупным военно-административным центром Водской земли и была тесно связана с важными военными и политическими событиями Новгорода и Новгородской земли. С постройкой в 1384 г. новой каменной крепости на реке Луге - города Ям - Копорская крепость как бы перешла «во второй эшелон» обороны новгородских земель. Копорье, расположенное в центре густонаселенного сельскохозяйственного района, в XV в. утратило былое значение административного центра Водской земли, заняв скромное положение центра Каргальского погоста.

Крепостное строительство на рубеже XV-XVI вв. началось с обновления каменного детинца Новгорода и постройки новой крепости Ивангород на реке Нарове - с 1492 г. В конце XV в. Русь вернула свои исконные земли по берегу Финского залива. Постройкой в 12 верстах от устья Наровы каменной крепости, созданной по последнему слову военно-исторического искусства и нареченной именем царя Ивана III - Ивангородом, Русское государство утверждало свое законное право на возвращенные территории, свое намерение решительно их защищать. Последующие перестройки Ивангорода в 1496 и 1507 гг., значительно усилившие оборонную мощь крепости, происходили в тревожное время - сближения исконного врага Руси Ливонского ордена и Швеции. Крепость, возведенная напротив ливонской твердыни Нарвы (Ругодива), стала передовым щитом на русско-немецком рубеже. Вероятно, на первом этапе оборонного строительства, на рубеже XV-XVI вв., была реконструирована и Ямгородская крепость.

К концу 15 века сохраняется напряженная обстановка на северо-западных границах русских землях. Уже Московскому правительству пришла очередь принимать меры для укрепления своих западных рубежей. Свидетельством усилий стало возведение в небывало короткий срок первой каменной крепости в Ивангороде на реке Нарове и обновление каменного детинца в Новгороде. Обострение отношений со шведами привело к перестройке крепости в, устье Невы — Орешек, а также Ладожской крепости. Строительные работы велись и в других районах Русского государства: в 1508 году по царскому указу был заложен «град камен Новгород Нижний», в 1520 году каменная крепость в Туле, в 1523 году — в Коломне. Как итог, в конце 15 века началось сооружение каменного Московского кремля. Столь широкий размах военного строительства сочетался с применением новейших технических достижений европейской военной архитектуры, благо большое участие в этом принимали европейские, особенно, итальянские мастера. Лишь после проведения этих первоочередных работ, в первой четверти 16 века, была реконструирована и Копорская крепость.

Таким образом, образование единого Русского государства вызвало полное строительное обновление Копорья. Крепость с первой четверти XVI в. стала одним из важных звеньев обороны Руси на его северо-западном рубеже.

В первой половине XVI в. Россия активизировала свою политику в Прибалтике, имея на своих рубежах мощные каменные крепости, реконструированные по последнему слову военно-инженерного искусства. В 1533 г. русское войско - конница, пешая и лыжная рать - двинулось из Москвы, Новгорода и Пскова в земли Ливонского ордена, который на протяжении нескольких столетий проводил экономическую блокаду русских земель и постоянно совершал набеги на Русь.

Начавшаяся в 1558 г. Ливонская война на начальном этапе принесла блестящие победы русскому оружию: в битве под ливонской крепостью Вильянди в 1559 г. ордену был нанесен сокрушительный удар, после которого он фактически перестал существовать. Вступление в войну в 1561 г. Литвы и Швеции, а позднее и Польши осложнило положение Русского государства. Шведские войска вели военные действия на западе и на северных рубежах. В 1582 г. в Копорском уезде, занятом шведами, были расквартированы два конных шведских полка, а в крепости стоял гарнизон из 500 человек во главе с комендантом Алафом Ериксоном. В неурожайные годы прокормить столько солдат было тяжелым делом для русских крестьян (шведы были расквартированы по 5 человек на каждые 2 крестьянских двора). Поборы на содержание войска вызывали крестьянские волнения, и шведы были вынуждены вывести из Копорского уезда все военные силы, оставив только гарнизон. На крестьян были наложены и другие тяжелые повинности. Так, за участок земли крестьянин должен был отдать 1 рубль деньгами, 5 бочек муки, 4 бочки хмеля, 9 бочек овса и полбочки пшеницы. Спасаясь от экономического гнета оккупантов, многие крестьяне бежали со своих земель, а оставшиеся стали создавать партизанские отряды. В 1583 г. были схвачены и доставлены в Копорье предводители русских партизанских отрядов бояре Леонтий Кунтотмин и Есипов. Трудности с продовольствием и разгорающаяся партизанская борьба в Копорском уезде вызывали беспокойство шведского командования. Еще в 1581 г. комендант Нарвы Карл Горн послал донесение королю Иоганну III, что недовольство местного населения поборами может облегчить русскому царю возвращение городов Ижорской земли.

В 1583 г. начались мирные переговоры в деревне Плюссе. Шведскую сторону возглавлял Понтус Делагарди. По Плюсскому перемирию 1583 г. Русскому государству пришлось уступить шведам почти все побережье Финского залива, а также крепости Ивангород, Ям и Копорье. Перед завоевателями встала проблема создания прочной обороны завоеванных земель и усиления обороноспособности крепостей, в которых были размещены шведские гарнизоны.

В 1586 г. королевский секретарь Генрик Хугут вызвал к себе искусных мастеров и приказал им изготовить из дерева макеты крепостей Копорье и Ям. Несомненно, что в распоряжении макетчиков были точные планы этих городов. В 1587 г. слухи о готовившемся походе в Ижорскую землю большого русского войска заставили шведов поспешить с ремонтными работами. В 1588 г. король Иоганн III приказал укрепить пограничные крепости и построить в них деревянные помещения на случай его приезда: король готовился совершить инспекционную поездку. Однако только в 1589 г. в Нарве собрался военный совет, на котором снова обсуждался вопрос об укреплении Копорья и Яма. На совете присутствовали коменданты завоеванных русских крепостей, в том числе и комендант Копорья Георг Горн. Намечены были строительные мероприятия, которые увеличили бы обороноспособность Копорья. В частности, особое внимание было обращено на улучшение снабжения крепости водой, - в ней был только один колодец, который в сильные морозы вымерзал до дна и не мог в случае осады обеспечить потребности гарнизона. Совет принял решение провести ремонт Копорской крепости. В этом же году это решение было осуществлено.

В январе 1590 г. большое русское войско во главе с воеводами выступило из Новгорода в направлении Нарвы. Предводительствовал всей русской ратью царь Федор - сын Ивана Грозного. Большую роль в организации похода сыграл Борис Годунов, принимавший участие в этом походе. В результате успешной операции под Нарвой и захвата русским ополчением Ямгорода большое шведское войско под начальством губернатора Густава Баниера отступило. Ижорская земля была освобождена. Отдельные рейды шведов не принесли им успехов. Так, в январе 1591 г. большой шведский отряд численностью 14 тысяч человек во главе с Юрием Боем снова подходил к Копорской крепости, но вынужден был отступить.

Таким образом, с уходом шведов из Копорья в 1590 г. крепость снова превратилась в один из опорных пунктов на северо-западном рубеже Руси. В крепости размещался гарнизон, а в копорских житницах хранились продовольственные запасы. Победу русского оружия закрепил заключенный в 1595 г. в Тявзине «вечный мир».

Польская интервенция в начале XVII в. принесла разорение многим областям Русского государства. Польско-литовские отряды жгли и грабили села и города. Для защиты северо-западных земель был нанят шведский корпус во главе с Яковом Делагарди - сыном Понтуса Делагарди. Шведским корпус был только по названию - в его ряды входили воины из многих стран Европы. По договору Яков Делагарди должен был обеспечить охрану Яма, Копорья, Гдова. За эту помощь Швеции была отдана крепость Корела.

Воспользовавшись тяжелым положением Руси, корпус Делагарди из союзника превратился в противника: летом 1611 г. шведы захватили Новгород, а в следующем году - Копорье. Кроме того были захвачены Орешек, Ладога, Ям, Ивангород, Старая Русса, Гдов, Порхов. Военные успехи, достигнутые Русским государством, в 1590-1595 гг. были сведены на нет. Столбовский мир, подписанный в 1617 г., был очень тяжелым для Русского государства. России были возвращены Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов, но под шведской оккупацией оставались Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корела вместе с уездами. Особенно тяжела была для русских утрата торгового порта Ивангорода и крепости в устье Невы - Орешка. Выход к морю оказался для Русского государства наглухо закрытым. Начался почти 100-летний период шведского владычества в Ижорской земле, названной теперь Ингерманландией.

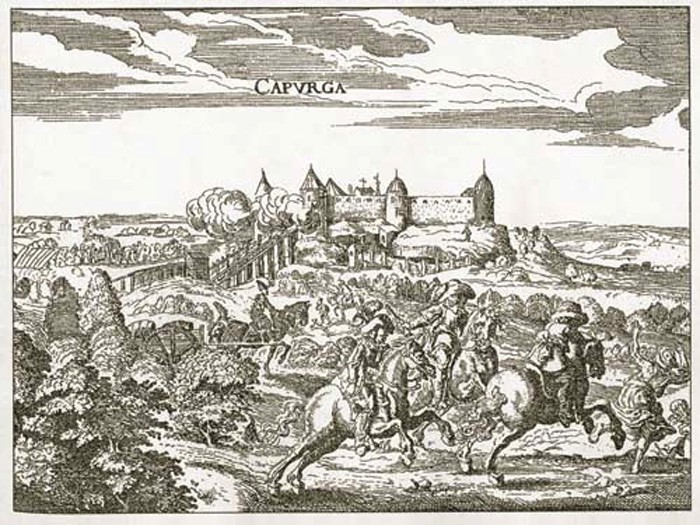

Эти территории стали особым генерал-губернаторством во владениях Швеции. Копорье с уездом составляло Копорский лен (в состав Ингерманландии входило еще три лена - Ямской, Ивангородский и Нотебургский). Резиденция генерал-губернатора находилась в Нарве. В течение двух недель после заключения Столбовского мира русским дворянам и горожанам (посадским людям) было разрешено уехать из Ингерманландии. Крестьянам выезд запрещался. Сохраняя прежнее деление завоеванных земель на уезды и погосты, шведский король раздавал своим приближенным целые уезды за службу и в аренду. Например, Яков Делагарди получил в 1618 г. за военные успехи Ореховские и Карельские земли, а Ям, Копорье и Ивангород с уездами были отданы в аренду наместнику - бывшему ревельскому купцу Богуславу Розену.

Отнятые у исконных владельцев земли раздавались финским и немецким колонистам, которых пригласили шведы, создавая, таким образом, значительную прослойку протестантов в русском населении. В оккупированных землях вспыхнуло партизанское движение. Одной из форм сопротивления насильственному онемечиванию стало бегство русского населения в русскую сторону. За 30 лет шведского владычества русские уплатили шведам за перебежчиков 190 тысяч рублей. Помимо экономического гнета русское население испытывало и тяжелые религиозные гонения: православные церкви закрывались, священникам запрещалось брать плату за службы. Русские горожане, которые торговали в крупнейших городах Ингерманландии, при отказе переходить в лютеранство выселялись в менее крупные торговые центры, например, в Копорье.

Швеция всеми силами стремилась не допустить усиления Русского государства. Успехи русских в войне 1654 г. за освобождение Смоленска встревожили шведов, которые боялись, что Русское государство возобновит борьбу за Видземе и Эстонию. Чтобы поставить предел продвижению русских войск и одновременно успеть завоевать часть польской территории, шведский король Карл Х Густав объявил войну Польше. Шведские войска в июле 1655 г. заняли Даугавпилс и укрепились там. Затем шведы заняли Познань, Гнездо, Варшаву, а в октябре и древнюю столицу Польши – Краков. После упорной борьбы русские войска 30 июля 1656 г. овладели Даугавпилсом. Продвигаясь затем вниз по Даугаве, они заняли Кокнесе и осадили Ригу, но взять её не смогли. Воевать на два фронта русские не могли. Поэтому в 1658 г., в Валиссаре было заключено перемирие со Швецией. Через три года, в 1661 г. это перемирие было закреплено Кардиссарским мирным договором, по которому русское государство отказалось от всех завоеваний в Шведской Лифляндии.

В XVIII в. северо-западные русские земли были освобождены от столетнего шведского «плена». Первые стычки русских со шведами у копорских стен произошли в 1700 г. Однако только после взятия Ниеншанца фельдмаршал Б. П. Шереметев получил приказ двинуть войска на Копорье. По весенней распутице русские полки шли освобождать старинную русскую крепость. Возможно, шведский гарнизон в Копорье чувствовал всю шаткость своего положения, поэтому конный эскадрон в составе 500 сабель покинул крепость и пытался избежать встречи с русской армией. Драгунский полк под командой Григорьева перехватил шведскую конницу недалеко от Луги и разбил ее.

23 мая 1703 г. войска фельдмаршала Шереметева в составе нескольких солдатских полков, отряда стрельцов, дворянской конницы и артиллерийской батареи из 5 полковых пушек подошли к Копорью.

Несмотря на значительные силы, взять крепость сначала не удалось. Причиной была слабость артиллерии - у Шереметева было всего 5 легких пушек, неспособных нанести ощутимый урон крепостным стенам. Узнав об этом, Петр I прислал из-под Ямбурга еще 3 полка солдат и 3 мортиры и 2 тяжелые гаубицы.

Шереметев правильно выбрал место предстоящего штурма - его пушки начали крушить не ворота, к которым подход для пехоты казался наиболее легким, а центральный участок самой длинной Ю-В стены в месте ее максимального изгиба. К образовавшейся в стене бреши русским солдатам пришлось карабкаться по почти отвесной скале. Зато (это хорошо видно на плане крепости) здесь был единственный участок стен, не попадавший под обстрел крепостных башен. Мортиры Шереметева отработали превосходно - десяток метров крепостной стены снесен подчистую - об этом генерал-фельдмаршал сообщал Петру I: "Слава Богу, Государь... мортиры бомбами хорошо играют, уж шведы горазды танцевать и фортеции свои отдавать..." Начавшийся 27 мая 1703 г. интенсивный артиллерийский обстрел Копорья принудил вражеский гарнизон сдаться.

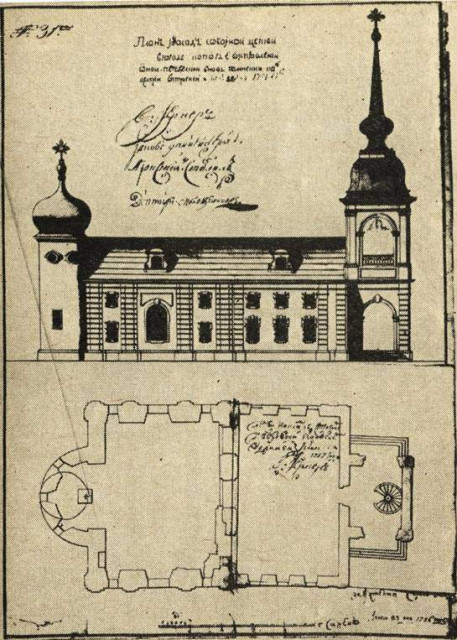

Шведский гарнизон капитулировал и сдал артиллерию и запасы, о чем Б. П. Шереметев в письме от 27 мая писал Петру I и просил его приехать в Копорье. 28 мая шведы вышли из Копорья. Так кончилась вековая шведская оккупация крепости. 1 июня в крепость прибыл Петр I вместе с А. Д. Меншиковым. Стремление Петра самолично осматривать отбитые у шведов старинные русские города объясняется не только желанием видеть плоды побед русского оружия. Противник был еще сильнее, необходимо было позаботиться об укреплении крепостей, возвращенных в кровопролитных баталиях, создать военно-административный центр Ижорской земли. Вероятно, поэтому Петр еще несколько раз посетил Копорье - в мае и июне 1704 г., а также в марте 1706 г. В связи с введением нового административного деления Российского государства в 1706 г. была учреждена первая губерния - Ингерманландская. Именным указом Петра I ингерманландским губернатором был назначен А. Д. Меншиков. В состав первой губернии вошли города Ижорской земли и бывшего Новгородского приказа, а также Олонецкие верфи и земли по реке Онеге (Каргопольский уезд). Помощником губернатора и земским судьей был назначен комендант Копорья Римский-Корсаков, который одновременно являлся начальником всех городов губернии.

Однако Копорье не могло продолжительное время играть роль значительного военно-административного центра: крепость находилась вдали от моря и от основных сухопутных и речных магистралей. С образованием в первом десятилетии XVIII в. Санкт-Петербургской губернии Копорье стало административным центром Ингерманландского, а потом Копорского уезда. В первой четверти XVIII в. Копорье, полностью утратило военное значение. После взятия Копорья войсками Петра крепость потеряла свое стратегическое значение и жизнь в ней стала угасать. Гарнизон составлял всего 24 человека.

Тем не менее, крепость еще послужила русским царям, но в качестве…. тюрьмы. В царствование Анны Иоанновны в Копорье располагался лагерь пленных французов, оказавшихся в России после поражения в битве под Гданьском во время войны за Польское наследство.

Завоевав Ингерманландию, Петр I пожаловал Копорье с окрестными деревнями А. Д. Меншикову, после опалы которого в 1727 г. имение перешло в казну, а в 1743 г. пожаловано фавориту Елизаветы Петровны Алексею Григорьевичу Разумовскому. В 1779 г. имение унаследовал его брат Кирилл Григорьевич, а после его смерти в 1803 г. - сын Лев Кириллович. При Разумовских, в 1758 г. в крепости велись ремонтные работы: два креста Преображенской церкви золотил червонным золотом Иван Колокольников со своей артелью.

в 1729 году выдающийся русский фортификатор граф Миних, директор «над фортификациями», возглавлявший тогда Главное управление инженерного корпуса, предложил разделить все русские крепости на несколько групп.

Резервный статус Копорская крепость получила с подачи графа Миниха

Копорье было включено в первую группу («департамент»), куда вошли крепости, защищавшие Ингерманландскую и Корельскую провинции. По мнению Миниха Копорская крепость еще могла послужить «для удерживания во время войны неприятельских и для защищения наших партий». Но в 1763 году согласно указу Екатерины Второй закончилась «военная карьера» Копорской крепости. Более того, указом от 1 января 1780 года при новом разделении Санкт-Петербургской губернии на семь уездов Копорье лишается статуса уездного города, перешедшего к Ораниенбауму, и переводится в разряд «заштатных городов». К концу 18 века оно было уже волостным селом, насчитывавшим с полсотни дворов.

В 1809 г. имение купил Василий Николаевич Зиновьев, который устраивает здесь усадьбу. Копорье принадлежало Зиновьевым до начала XX века.

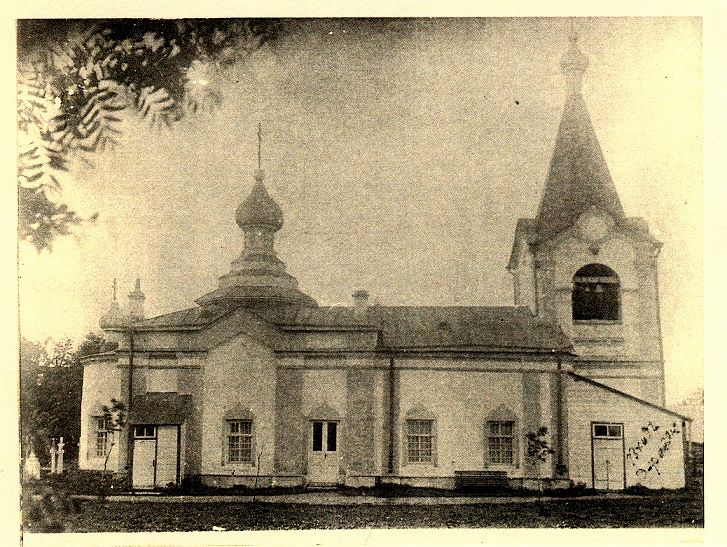

В ночь на 21 ноября 1854 г. церковь Преображения сгорела. В пламени погибли иконы и рукописи, расплавились колокола. Во время послепожарных ремонтных работ постройка XVIII в. претерпела значительные изменения: были убраны арки между старой и новой частью здания, уничтожен придел Покрова.

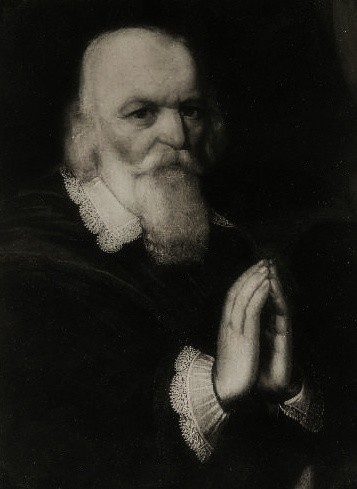

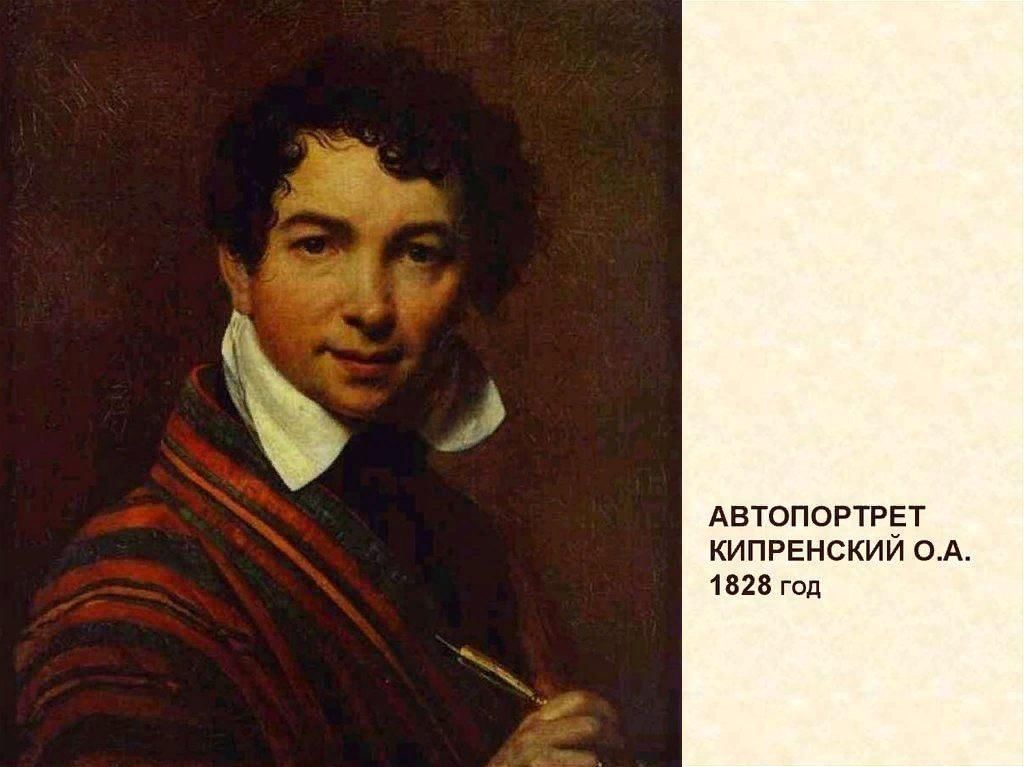

Но не только беды помнят стены крепости, в Копорье проходило детство замечательного русского художника-портретиста Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836). Имя ему взяли из древнегреческой трагедии Еврипида «Орест», отчество дал его приемный отец, а фамилию - село Копорье. Ребенка крестили в Копорье, отсюда происходит первоначальная его фамилия «Копорский», измененная затем на «Кипренский» (новая фамилия напоминала о Киприде — богине любви). Судьба Кипренского необычна. В 1782 г. в помещичьей усадьбе Нежновке (ныне поселок Нежново - в 15 километрах от Копорья, по дороге на Ручьи) появился на свет «незаконнорожденный». Матерью мальчика была крепостная, отцом - помещик А. С. Дьяконов. Когда ребенку исполнился год, его мать была выдана замуж в Копорье за крепостного Дьяконова - Адама Швальбе. В Копорье проявились способности мальчика к рисованию, и шести лет от роду он был принят в Академию художеств. Учась в Академии, О. А. Кипренский продолжал бывать в Копорье и Нежновке. Дьяконов оплачивал его обучение.

Художник оставил нам замечательную галерею портретов современников и участников Отечественной войны 1812 г. и восстания декабристов. В то время, когда отечественные портретисты еще находились под сильным влиянием зарубежного искусства, Кипренский стал основоположником школы нового русского портрета, раскрывающего внутренний облик человека на фоне важных исторических событий.

На полотнах художника оживают легендарный герой войны 1812 г. Денис Давыдов, Пушкин, Жуковский, Оленин, Батюшков, Крылов, Гнедич. Очень любил О. А. Кипренский старинную Копорскую крепость, с которой были связаны его первые детские впечатления.

В 1908 году в Копорье побывал П. П. Покрышкин — крупнейший знаток русской архитектуры, прекрасный реставратор. В своих черновых набросках он записал:

Крепость узкая, сторона к старому руслу защищена 4 башнями и хорошо сложенной стеной, а противоположная сторона сложена плохо и преимущественно потому, что там большой обрыв и не для чего было защищать крепость особо тщательно».

Петр Петрович Покрышкин, русский архитектор, реставратор, преподаватель, протоиерей Русской православной церкви.

В 1913 году на заседании Русского Военно-исторического общества было принято решение о необходимости провести в Копорской крепости исследовательские работы, сделать архитектурные обмеры стен и башен, остатков каменных сооружений внутри крепости. Однако такие работы не были проведены ни на следующий год, как планировалось, ни позднее.

В 1919 г. Копорская крепость еще раз послужила красноармейцам оборонительным сооружением, за стенами которой они отражали отчаянный натиск белогвардейского десанта. В бою у Копорья прославились бойцы пулеметного взвода 66-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии под командованием Н. Ф. Бравировского.

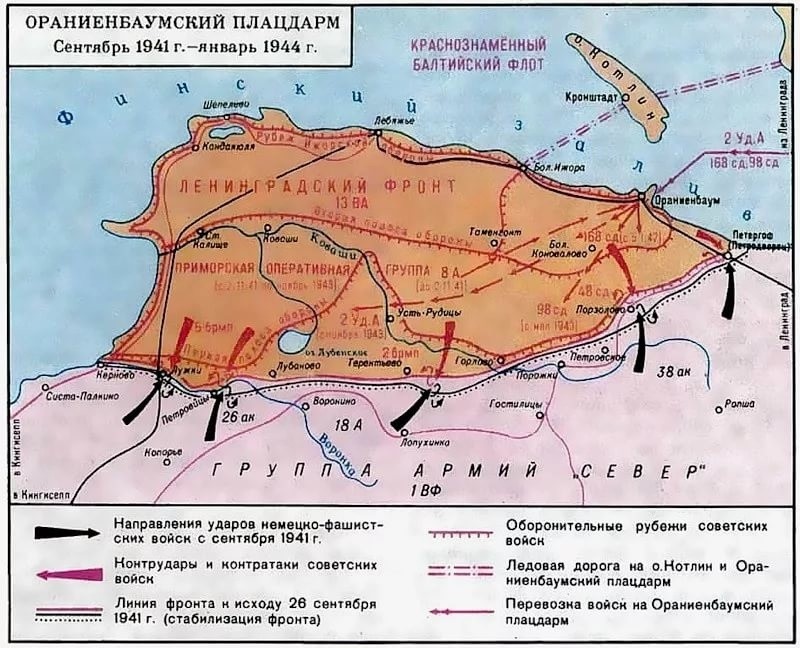

Спустя 22 года, в конце августа 1941 г., вблизи Копорской крепости были задержаны фашисты, рвавшиеся к Ленинграду.

После кровопролитных боев 1 сентября 1941 г. наши войска оставили Копорье. Только во второй половине января 1944 г. Копорье удалось освободить.

1970-1973 гг. на территории Копорской крепости были начаты археологические работы.

Крепость получила статус музея в 2001 г. и в мае 2002 г. открылась для посетителей. В последнее воскресенье июля ежегодно отмечается праздник «Копорская потеха», посвященный русскому солдату. Красочное костюмированное представление традиционно завершается фейерверком.

1) Овсянников О.В. Копорье. Историко-архитектурный очерк. С. 16.

2) Зименко В. М. О. А. Кипренский. М., 1988. С. 6.

3) https://ch.itmo.ru/nwfortress/kreposti/koporskaya-krepost/istoriya-kreposti

Оценил 121 человек

291 кармы