История крепости Ивангород

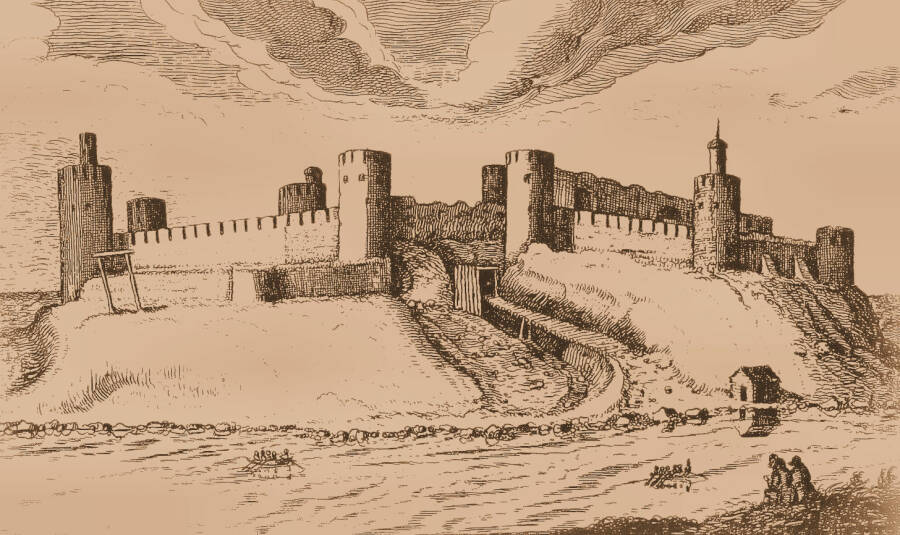

«…В лето 7000 (1492 от Рождества Христова), повелением великого князя Ивана Васильевича всея Руси, заложиша град на неметцком рубежи, на реце Норове, и нарече Ивангород»...

Древнерусская летопись

Ивангород — единственная каменная крепость, возведенная на русском Северо-Западе на новом месте в эпоху Московского царства. Присоединение Новгородских земель к Москве в XV в. не ослабило военной напряженности в регионе, а лишь придало ей новую направленность. Ранее расстановка сил здесь определялась сложными дипломатическими комбинациями между Ливонским орденом, Псковом, Новгородом и Москвой, да еще вдобавок в их отношения периодически вмешивались Литва и Швеция. Теперь же один из основных участников этой политической игры — Новгород — оказался поглощенным другим — Москвой. Ни у Литвы, ни у Ливонского ордена, ни у Швеции восторгов это не вызывало, они тоже претендовали на новгородские земли. В конце XV в. конфликт из-за права обладания южными берегами Финского залива стал неизбежен.

Новгородцы во времена независимости никогда не ставили крепости непосредственно на самой границе своих земель, всегда устраивали их несколько в глубине, чтобы затруднить противнику возможность совершения неожиданного набега. Московская военная стратегия развивалась несколько иначе: если новгородцы возводили крепости исключительно как оборонительные сооружения, то в понимании московских полководцев хорошая крепость должна была выполнять две равно важные задачи: быть не только оборонительным узлом, но и служить плацдармом для дальнейших завоевательных походов. Именно поэтому московские воеводы, отвечавшие за новую границу московских земель с Ливонским орденом (она проходила по реке Нарове, вытекающей из Чудского озера и впадающей в Финский залив), приняли решение не расширять крепость Ям, которая находилась в 13 верстах от границы, а возвести твердыню прямо под носом у орденских рыцарей на Нарове. И даже не просто на границе, а непосредственно напротив существующего орденского укрепления — замка Нарва.

Таким образом, Ивангород стал не только центром обороны Русского государства на западе, но и в любой момент мог превратиться в плацдарм для нападения на Ливонию.

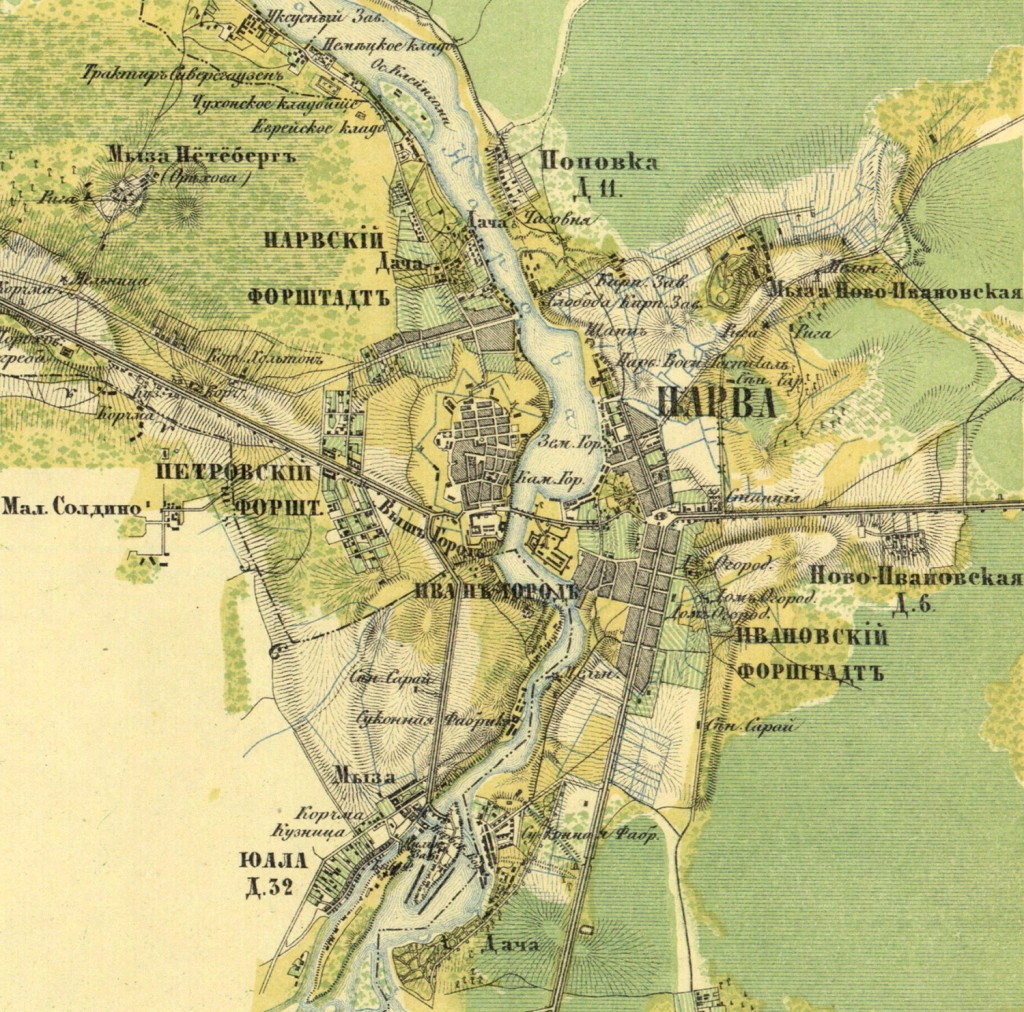

Место для строительства новой крепости было выбрано, как писали древние летописцы, «на реце на Нарове, на Девичьей горе на слуде»[1], то есть на крутом и обрывистом берегу. Вовсе не случайно новая крепость была «привязана» к реке, выполнявшей роль первой линии обороны. Она преграждала подступы к городу и в то же самое время служила транспортной магистралью, связывавшей крепость с другими местами. Ну, а самым удобным местом на Нарове для сооружения нового укрепления оказалась Девичья гора. Она располагалась напротив ливонской Нарвы. Из русской крепости можно было следить за всей прилегающей местностью и хорошо видеть действия противника. Следовательно, при необходимости, можно было предупредить любые агрессивные действия против Ивангорода и дать неприятелю надлежащий ответ [2].

Очень выгодным было и военно-стратегическое положение новой крепости. Дело в том, что река Нарва в этом месте образует петлю, и крепость оказывалась защищенной с трех сторон и от прямого, и от фланговых ударов. К тому же течение воды в этом месте довольно быстрое, река редко замерзает. Между Ивангородом и Ямом была проложена хорошая дорога с таким расчетом, чтобы пешее войско по ней в течение дня могло прийти на помощь. То есть Ям и Ивангород составили оборонительный комплекс.

Ну и, конечно, сама Девичья гора играла большую роль в обороне крепости. Она располагается в южной части Нарвской петли, и река защищает крепость и с юга, и с запада, то есть нападавшие могли взять крепость только лобовым ударом, а вот нападение с флангов было практически исключено — крутые обрывистые склоны лишали неприятеля возможности штурмовать крепость и с юго-западной, и с северо-западной сторон. Невозможна была и переправа напротив крепости — быстрое течение унесло бы лодки противника далеко за пределы укреплений. Только высадившись много выше Ивангорода, враг мог подойти к нему с юго-восточной стороны, чтобы напасть с тыла. Но расположение крепости на горе заставляло неприятеля штурмовать стены снизу вверх да еще ожидать удара в свой тыл со стороны гарнизона крепости Ям.

И с северо-востока нападать на крепость было делом непростым. Здесь требовалось переправившись через реку на виду у оборонявшихся, преодолеть открытое пространство между рекой и крепостью. При этом неприятель оказывался под огнем защитников Ивангорода. Такое уникальное сочетание благоприятных факторов делало Ивангородскую крепость почти неприступной. Захватить ее можно было или с помощью предательства, или врасплох, но никак не с помощью открытого нападения. Все древнерусские крепости были поставлены очень продуманно и стратегически выгодно.

Однако даже среди них Ивангородская крепость выделяется своей исключительностью. Располагая крепость на реке Нарове, по течению которой можно было быстро добраться до Балтийского моря, Великий князь Иван III создавал морские ворота Русского государства. В этом смысле Ивангород стал предшественником Петербурга. Видимо, Иван III планировал создание собственного военного флота на базе Ивангородского порта. Через два года после возведения крепости ливонский лазутчик в Новгороде докладывал в своем донесении, что Великий князь отправил посла с целью нанять венецианских корабельных мастеров, способных руководить постройкой галер [3].

Первая Ивангородская крепость была возведена в невероятно короткие сроки. По разным источникам, на ее постройку ушло от двух до шести месяцев, но в любом случае крепость была возведена к августу 1492 г. Строительство спешили завершить летом 1492 г., потому что за десять лет до того Иван III заключил с ливонцами перемирие, теперь его срок истекал. Возводили укрепление новгородские мастера под руководством московских дьяков.

Поскольку строительство велось в предельно сжатые сроки, в первое лето была возведена лишь цитадель, от которой ныне остались только руины, оказавшиеся внутри возведенных позднее укреплений. Ивангород строился в ту эпоху, когда старые крепости переделывались под нужды обороны с решающим значением артиллерии. Здесь же, на берегах Наровы, новая крепость создавалась сразу с учетом последних достижений в области фортификации.

С придумыванием названия для новой крепости больших проблем не возникло - Ивангород, в честь правителя - Великого князя Московского Ивана III Васильевича. Традиция наименовывать города в честь действующего правителя имела место в Древней Руси (Владимир, Ярославль, Юрьев), но позже забылась.

Серьезной трудностью для строителей стало то, что возводить крепость предстояло прямо на глазах противника, на расстоянии выстрела из лука. Укрепление необходимо было завершить быстро, по возможности за одно лето. Летом Нарова превращалась в труднопреодолимое препятствие - мостов враждебные друг другу государства через реку не наводили, а быстрое течение ее и сейчас делает переправу сложной не только для пловца, но и для небольшой лодки.

Строили Ивангородскую крепость из местного материала - плиточного известняка. Из него же были сложены укрепления Копорья, Изборска, Порхова, Пскова. Чтобы скрыть подготовительные работы, заготовку плитняка и строевого леса вели в 1,5-2 км от Девичьей горы, а затем подготовленный материал по воде быстро перевезли к месту строительства. В отличие от предыдущих крепостей Ивангород возводился из более крупных известняковых блоков, что усиливало прочность стен.

Современные исследования позволили реконструировать и воссоздать первоначальный облик первой Ивангородской крепости. Она имела форму геометрически правильного квадрата и этим принципиально отличалась от всех других крепостей Руси. Стены крепости достигали длины 36 м и толщины 3 м. В высоту они достигали 16 м и были чуть ниже четырех квадратных башен, располагавшихся по углам. По верху стен шел боевой ход, имевший, по всей вероятности, деревянное покрытие. С внешней стороны стены прикрывали зубцы в форме ласточкиного хвоста. Аналогичные зубцы венчали стены и башни Московского Кремля.

Интересной особенностью венчавших стены крепости зубцов являлось то, что они чередовались: за каждым глухим зубцом, со сплошным стволом, следовал зубец с бойницей в нижней, центральной части. Проезд в крепость находился в центральной части юго-восточной стены.

Найденные чертежи XVII в. позволили выяснить, что древнейшее укрепление Ивангорода, сооруженное летом 1492 г., носило название Замок. Но так до конца и не выяснено, кто же был тем зодчим, который создал крепость. Некоторые иностранные путешественники XVIII в. писали, что строители крепости не решились оказать помощь осажденному Ивангороду, и тот был взят после недельной осады, сожжен и частично разрушен, поскольку шведы понимали, что закрепиться им здесь надолго не удастся. Москва отреагировала сразу - уже в начале сентября шведский гарнизон был изгнан из руин Ивангорода воеводами Иваном Гундором и Михаилом Кляпиным, под началом которых находилось почти 3000 воинов. Цитадель была немедленно восстановлена, к ней пристроили новые бастионы и деревянные избы-казармы. Строительство велось не силами окрестных жителей под руководством профессиональных каменщиков, как это делалось обычно, а солдатами гарнизона.

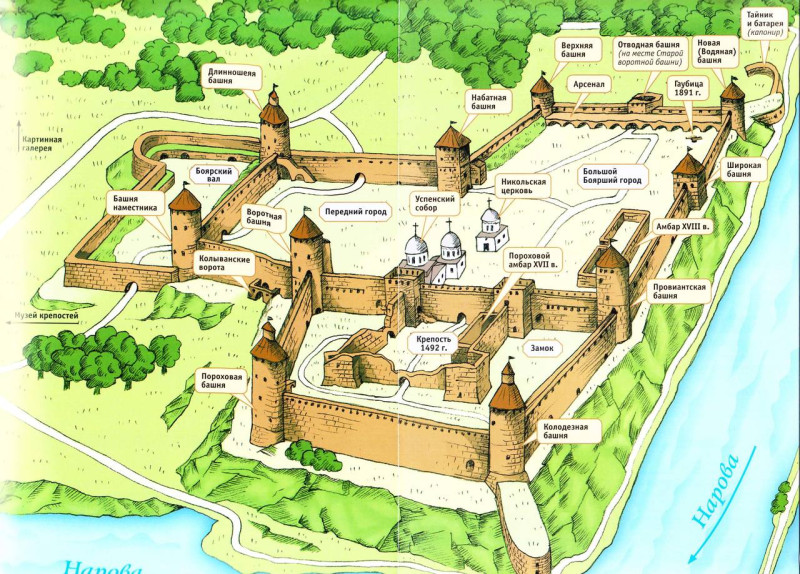

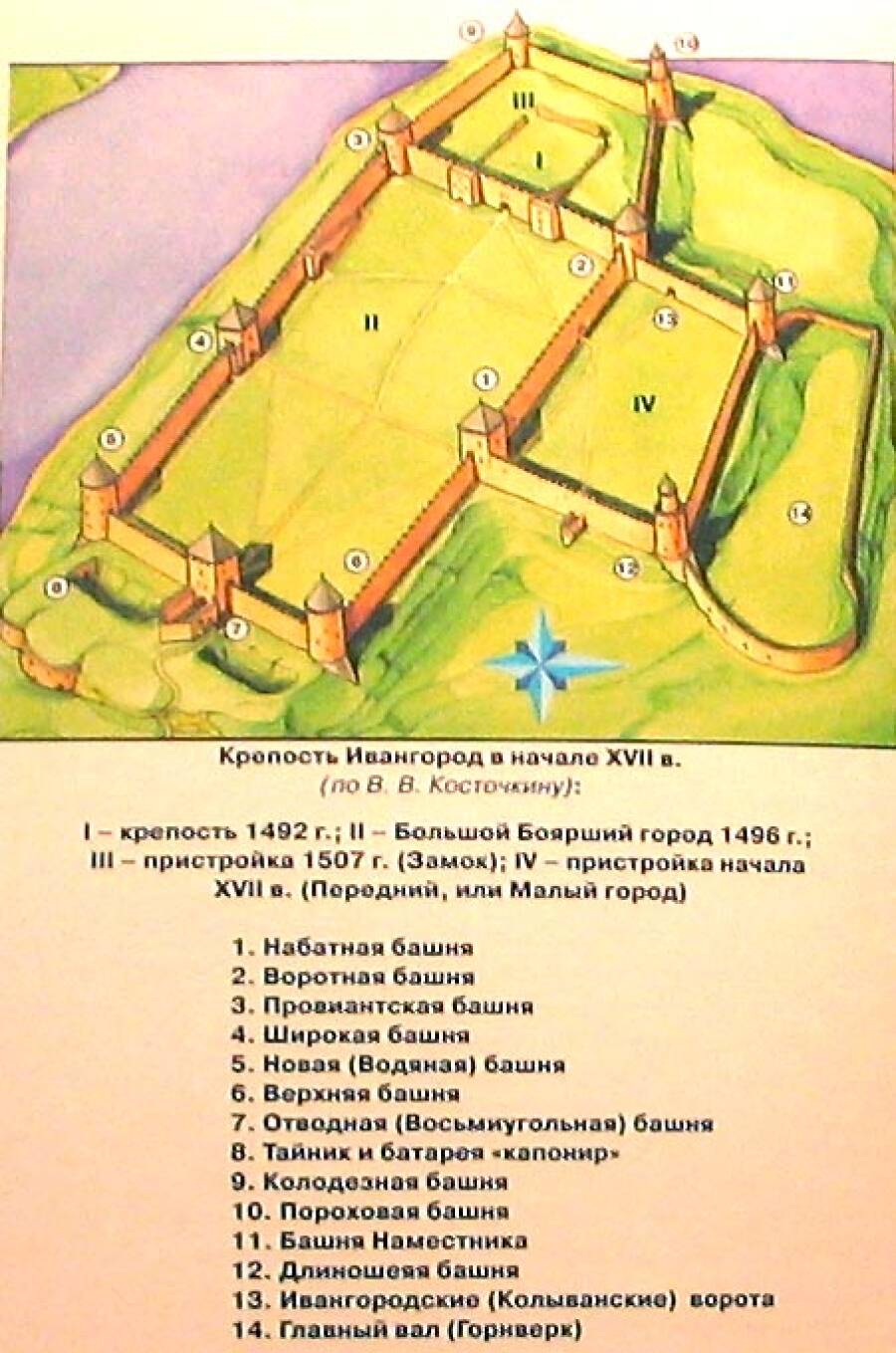

План крепости Ивангород (составлен Косточкиным В.В.[5] на основе геосъемки, архитектурных обмеров и архивных данных)

1 — Набатная башня; 2 — Воротная башня; 3 — Провиантская башня; 4 — Широкая башня; 5 — Новая (Водяная) башня; 6 — Верхняя башня; 7 — Отводная ("Восьмиугольная") башня, стоящая на месте Старой Воротной башни; 8— тайник и батарея ("Капонир"); 9 — Колодезная башня; 10 — Пороховая башня; 11 — башня Наместника; 12 — Длинношеяя башня; 13 — ворота ("Ивангородские");14 — Никольская церковь. Кружками отмечены башни, взорванные немецкими фашистами

Одной из наиболее важных башен Ивангородской крепости 1496 г. стала Набатная башня. Она располагалась в центральной части северо-восточной стены и была одной из двух проезжих. По сути, Набатная башня являлась главной воротной, так как через нее шла кратчайшая дорога к посаду, находившемуся на северо-восточной стороне крепости. Прямоугольная в плане, башня отличалась большой высотой, до 18 м; она состояла из пяти ярусов, снабженных бойницами для ведения стрельбы. Наконец, на башне находилась смотровая площадка с постом и висел вестовой колокол, который отбивал время и давал сигнал тревоги. Проезд, который вел через башню, состоял из нескольких сводов, соединенных друг с другом. При необходимости они закрывались деревянными створами и опускавшейся сверху герсой.

В северном углу Большого Бояршего города находилась круглая Воротная башня. Название башни указывает на возможность проезда из крепости за ее пределы. Башня имела 5 ярусов, в которых (с первого по четвертый) находилось по 3 бойницы. А общая высота башни достигала 24 м.

Провиантская башня, построенная в конце XV века

В северо-западном углу высилась Провиантская башня. Своей круглой формой и строением она напоминала Воротную, но были и несколько отличий: нижняя часть не имела подошвенного боя, но располагала двумя проходами; она состояла только из 4 ярусов. Название башни отражает ее использование - с середины XVII в. она стала складом боеприпасов, военного имущества и запасов продовольствия.

Широкая башня. Слева видны капониры арсенала и развалины Новой (Водяной) башни.

В центральной части длинной юго-западной стены стояла квадратная в плане, массивная, похожая на куб Широкая башня. Она возвышалась над крутым и обрывистым склоном и усиливала обороноспособность юго-западной стены, хотя и не играла такой же важной роли в системе защиты крепости. Широкая башня имела нижний подошвенный бой, 2 бойницы которого позволяли держать под обстрелом пространство вдоль прясел юго-западной стены.

На концах юго-восточной стены находились две круглые в плане пятиярусные башни - Верхняя, самая удаленная от реки, и противоположная ей Новая (Водяная). Каждый из ярусов этих башен имел от двух до пяти бойниц. Сами же башни превосходили другие круглые башни своими габаритами и толщиной стен - 4,5 м, что на целый метр превышало толщину стен Воротной и Провиантской башен.

Общая длина стен Большого Бояршего города составляла 617 м при толщине около 3 м. Первоначальная высота сплошных, без арок, стен, венчавшихся зубцами в виде ласточкиного хвоста, колебалась от 12 до 15 м. Совершенно неожиданно выделялся на этом фоне северо-западный участок стены, между Воротной и Провиантской башнями - его высота достигала 22 м.

Большая высота этого участка стены объясняется тем, что он надстраивался три раза. Дело в том, что после сооружения Ивангородской крепости ливонские рыцари надстроили башню Длинный Герман в Нарве, чтобы с противоположной стороны реки следить за происходящим в русской крепости. Ивангородцы увеличили высоту своей северо-западной стены. В ответ ливонцы вновь надстроили свою башню. И тогда русские градостроители опять увеличили высоту стены, превратив ее в своеобразную «ширму». Она прикрывала внутреннюю часть крепости от взоров противника и не давала возможности даже с Длинного Германа следить за тем, что происходило в русской крепости. Зато со стены Большого Бояршего города было хорошо видно, что происходит в ливонской Нарве.

Необычным укреплением в Большом Бояршем городе была Отводная, или Восьмиугольная башня. Возведена она была в начале XVII в. Отводная башня не превышала своей высотой крепостную стену и всем массивом выступала за пределы крепости. Через башню вел коленчатый проход, начинавшийся в северо-восточной части башенного восьмигранника. Проем прохода закрывался герсой, по всей вероятности, когда-то здесь был и подъемный цепной мост. Совсем не случайно русские мастера устроили проезд с правой стороны. Противник, пытавшийся ворваться в крепость, невольно поворачивался спиной к Верхней башне и оказывался под огнем ее гарнизона.

В нескольких метрах от Отводной башни, почти у подошвы Новой башни, располагались две арки-входа в каменный тайник. Глубоким рвом он соединялся с лазом в Отводной башне. В тайнике были два туннеля с лестницами. К тайнику примыкала полукруглая береговая батарея, которая носила название капонир. В батарее имелись два ряда амбразур для стрельбы из пушек и пищалей. Батарея защищала и тайник, и подходы к нему.

Таким образом, после возведения Большого Бояршего города Ивангородская крепость стала одной из самых больших и мощных на Руси. В 1502 г., когда Русское государство было вовлечено в войну с Литвой, Ливонский орден напал на Ивангород, пытаясь захватить крепость врасплох. Однако ливонцы просчитались. Они сумели сжечь посад, но захватить крепость внезапно и одержать легкую победу им не удалось. Прямо у ворот крепости они были разбиты наголову.

Московское правительство понимало, что Ивангородскую крепость необходимо расширить, используя ее и как мощный рубеж обороны Русского государства, и как крупный торговый центр. В 1507 г., уже при великом князе Василии III Ивановиче, территория крепости была еще более увеличена к северо-западу. Возводится дополнительная стена, значительно приблизившая укрепления к Нарове. Теперь высадиться на берег прямо напротив крепости становилось значительно сложнее. Специально для этого из Новгорода прибыли артели каменщиков. Руководили работами Владимир Тороканов и Маркус Грек (Грек – это прозвище, национальность мастера). Цитадель, древнейшую часть крепости, обнесли еще одним, трапециевидным в плане, укреплением, усиленным еще двумя башнями - Пороховой и Колодезной. Башни эти располагались у самой кромки скалы, обращенной к реке. Обе они круглые, причем, в отличие от прочих ранних башен, перекрытия между этажами были сделаны не деревянными, а каменными в виде сводов. Это не только обезопасило башню от пожаров, но и сделало ее значительно более устойчивой к пушечным ядрам - перекрытия внутри нее служили ко всему прочему еще и каркасом. Обе башни относятся к типу раскатных, то есть завершены не деревянными шатрами, а плоскими площадками, защищенными прямыми зубцами.

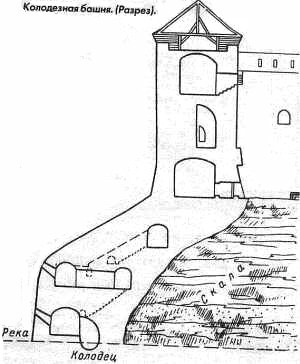

Колодезная башня. На рисунке ниже показано её устройство. Кроме потайного колодца башня имела бойницы и использовалась как оборонительная.

Народ у её подножия на самой границе с Эстонией рыбку ловит )))

Новая пристройка получила название Замка. Она занимала площадь около 6000 квадратных метров и состояла из стены Большого Бояршего города, стен первоначальной крепости и стены новой пристройки. Северная башня называлась Пороховой. Она ближе всех других располагалась к вражеским позициям и была самой высокой в крепости. Башня имела 4 яруса, достигала высоты 22 м и выполняла не только оборонительную, но и сторожевую функцию. На ее вершине находилась смотровая площадка, с которой просматривалось большое пространство вокруг, в том числе и русло Наровы. Весьма возможно, что из башни к берегу реки вел подземный ход.

Западная башня носила название Колодезной. Она также имела четырехъярусное строение, но обладала и своеобразной особенностью. Со стороны реки к башне примыкал каменный трехъярусный тайник-пристройка, спускавшийся от основания башни до самой реки. В нижнем ярусе тайника находилось полукруглое помещение, в котором был устроен колодец, снабжавший крепость водой. Кроме того, тайник имел 11 бойниц, расположенных в 2 яруса, и мог контролировать своим огнем всю береговую полосу.

Идею сооружения пристройки с колодцем, далеко вынесенной за линию крепостных стен, русские мастера переняли у европейских фортификаторов. Такой тип сооружения назывался данскер и часто встречался в ливонских укреплениях в Прибалтике, например, в Нарвской крепости. Таким образом, русские зодчие не стремились каждый раз «изобретать велосипед», а умело использовали и творчески воспроизводили иноземные нововведения. Ивангород рубежа XV-XVI вв. был «окном в Европу» той эпохи, через него морем добирались до Московии европейские купцы. Их присутствие в Ивангороде было столь велико, что в 1517 г. датским купцам, в порядке исключения, было предоставлено право поставить здесь католическую церковь.

Уже в 1557 г. ивангородцам было запрещено ездить торговать на противоположную сторону реки. В январе 1558 г. начались военные действия. Русский Ивангород и немецкая Нарва ограничились многодневной артиллерийской перестрелкой, но большого ущерба пальбой нанести друг другу не смогли. В мае ивангородский гарнизон был усилен подошедшими из Москвы полками, и русское войско предприняло весьма рискованный штурм Германовской крепости прямо через быструю реку. Штурмом удалось занять Нижний город, но сама крепость оказалась неприступна. 11 мая московские артиллеристы сумели устроить внутри Нарвской крепости (или Вышгорода) большой пожар, который погубил значительную часть немецких запасов. Вечером того же дня Нарва сдалась. По условиям сдачи благородные рыцари покидали крепость, оставив свое имущество, а простолюдины присягали на верность московскому царю.

История которую поведала экскурсовод на эту же тему:

В 1554 году Иван Грозный потребовал у Ливонского Ордена выплаты дани за Дерпт-Юрьев. Ливонцы попросили отсрочки на три года, но дань не выплатили. Тогда русский царь выслал им суровое письмо и кнут, чем призвал к покорности и тонко (как умел только он) намекнул на грядущие проблемы.

К 1558 году Ливонский Орден собрал 60 тысяч талеров и готов был выплатить их московитам за мир. Орден направил послов и золото в Москву. Но на радостях, что все начальники уехали заключать мир с русскими, солдаты гарнизона напились и один артиллерист случайно пальнул из пушки в сторону Ивангорода. Русский воевода сразу же послал царю депешу.

Как это не покажется странным сейчас, но в 16 веке Россия имела дороги "мирового" класса. Скорость передвижения по ним достигала 200 верст в сутки, а ширина (от Ивангорода кстати еще в 15 веке) была такова, что по ней могли проехать в ряд 12 всадников.

Случилось так, что деньги от Ордена и депеша о шалости супостатов из Ивангорода прибыли одновременно. Царь разгневался, золото брать не стал и ответил послам ливонским: "Вероломство ваше будет наказано - возвратитесь, отнесите к вашему магистру посланное от него ко мне злато; я вскоре с огнем и мечом буду к вам...". А гонцу дал наказ - открыть огонь по Нарве "из всего наряду". Вот к чему привела пьяная выходка иноземного артеллериста.

Вид на современную Нарву. Русские называли Нарву Ругодивом. А сейчас Нарва - самый русскоговорящий город Эстонии, но это мы отвлеклись от основной линии повествования.

Ответный обстрел из Ивангородской крепости по городу и Нарвскому замку был мощный и методичный: ежедневно до 300 ядер пролетало над рекой к Нарве: чугунных и каменных, небольших и шестипудовых (~100 кг).

Обстреливали пока не загорелся город. По легенде, сам Николай Угодник явился к местному нарвскому пивовару. Он сам видел святого Николая Угодника, который якобы и разбросал дрова из его печи по дому, что привело к великому пожару в Нарве. Пожар оказался настолько сильным, что тушить его даже не пытались. Жители укрывались от пламени в Нарвском замке и рвах, окружавших город. Почти без сопротивления русские вошли в Нарву. Капитулировавшему гарнизону было разрешено покинуть Нарву. Так русские без потерь захватили одну из мощнейших крепостей Ордена и 230 орудий.

Вид на Провиантскую башню ивангородской крепости снизу с берега Наровы.

В начале 1570 года Иван Грозный устроил в городе зачистку от крамолы. Сам он наводил порядок в Великом Новгороде, а в Ивангород послал опричников.

Войско прибыло ночью и начали потрошить дома предателей сразу же. Джером Герсей, представитель английской Московской компании, писал, что в Нарве была совершена самая кровавая, жестокая резня, о которой когда-либо слыхали на Руси. Хотя Герсей не был очевидцем событий (он приехал в Московию в 1572 г.), просто фирменное английское "хайли-лайкли". Кроме казни предателей, сожгли и их дома и все богатства, что сильно возмутило иностранных купцов. По их подсчетам, было бессмысленно уничтожено ценностей на несколько бочек золота (могли бы все и им отдать).

Зачистка коснулась только русского населения, иностранцев не трогали. До Ивана Грозного дошло известие о желании некоторых богатых бояр передать город "под руку" Речи Посполитой.

В конце июля 1570 года, в Москве, по тому же обвинению в государственной измене, Грозный казнил около 200 знатных людей и высших государственных служащих, в том числе и опричников. Тогда казнили и воеводу Алексей Басманова, с сыном Григорием, нарвского воеводу Михайло Матвеевича Лыкова. Тогда же погиб Василий Разладин "потомок славного в XIV веке рода боярина Кваши".

Перед казнью 25 июля 1570 года Иван Грозный задал вопрос соотечественникам: "Народ! Увидишь муки и гибель, но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?" Все ответствовали великогласно: "Да живет многие лета государь великий! Да погибнут изменники!"

Суров был Царь Грозный, но справедлив...

Снова война вернулась сюда уже в 1581 г., когда русские войска терпели поражение за поражением от вступившихся за Ливонский орден Польши и Швеции. Талантливый шведский полководец Понтус Делагарди сначала выбил русский гарнизон из Нарвы (штурм был очень кровопролитным - в крепости пало около 7000 русских воинов, в основном стрельцов), а потом, переправившись на другой берег, захватил и Ивангород.

В 1585 г. начались долгие переговоры между шведской и русской сторонами об условиях мира. Шведы готовы были возвратить захваченные крепости, но за огромный выкуп, русские требовали вернуть их даром. В ответ шведский посол отвечал: «Где слыхано, чтоб города отдавали даром? Отдают яблоки да груши, а не города!» Переговорщики постоянно ездили туда и обратно через Нарову, во время одной из таких переправ Понтус Делагарди утонул. Новый московский царь - Федор Иванович (сын Ивана Грозного) уверял своих послов, что смерть шведского полководца приключилась «Божиим милосердием и великого чудотворца Николы милостию».

Однако и после такой «милости» переговоры зашли в тупик. Не удались и переговоры 1589 г. В итоге в январе 1590 г. огромное русское войско под командованием князя Дмитрия Хворостинина, боярина Ф.Н. Романова и фактического главы государства Бориса Годунова вторглось в шведские владения на южном берегу Финского залива. Московское войско атаковало сразу три крепости: Ям, Ивангород и Нарву. Ям взять удалось, от Нарвы русским пришлось отступить с большими потерями, а под Ивангородом военные действия шли с переменным успехом. Тем не менее 25 февраля шведы посчитали войну для себя в дальнейшем бесперспективной и вернули Ивангород России. Нарова снова стала пограничной рекой. Только в 1595 г. был заключен «вечный мир», по которому русские и шведские купцы могли беспрепятственно ездить из Нарвы в Ивангород и обратно (но торговцы из других стран могли торговать только в Нарве).

Ивангород, как это при его возведении и задумывалось, снова стал городом-пограничником Русского государства.

После освобождения Ивангорода от шведской оккупации наступил следующий этап в расширении и укреплении крепости. В 1610 - 1613 гг., к крепости были пристроены Передний город и Главный вал. Название Передний город получила пристройка, площадью около 6400 квадратных метров, располагавшаяся к северо-востоку от Большого Бояршего города. Ее боковые стены отходили от Набатной и Воротной башен. А по углам были поставлены две круглые башни -Наместника и Длинношеяя. Обе вновь сооруженные башни внешне напоминали сооруженные почти столетием раньше Пороховую и Колодезную. Башня Наместника замыкала северо-западный угол Переднего города, а Длинношеяя возвышалась в юго-западном углу и наличием смотровой вышки напоминала Пороховую.

В северо-западной стене Переднего города находились ворота, носившие название Колыванские, или Ивангородские. Их широкая арка-въезд укреплялась двумя контрфорсами, стоящими по ее сторонам. К воротам примыкала деревянная эстакада, которая соединяла крепость с деревянным мостом через Нарову.

Для того чтобы защитить самую уязвимую, северную, часть Переднего города, к ней был пристроен защитный редут, получивший название Главный вал. Еще один вал - Боярший - защищал с северо-востока Большой Боярший город. Не имевшие башен валы были облицованы известняком и усиливали оборонительные возможности крепости.

Таким образом, к исходу первого десятилетия XVII в. Ивангородская крепость превратилась в сложное и мощное оборонительное сооружение.

В 1608 г. не только крепости, но и все российские города встали перед выбором: кого считать истинным царем - Василия Шуйского или «Тушинского вора» Лжедмитрия II. Ивангородцы склонились на сторону последнего, но вряд ли это был осознанный выбор. И в дальнейшем ивангородцы продемонстрировали крайнюю степень политической доверчивости. Так, 23 марта 1611 г. оказался в крепости проездом некий «вор Сидорка», который поразил слух ивангородцев откровением о том, что он и есть «истинный царь Дмитрий Иванович», и жители признали в нем подлинного государя. А вскоре к крепости подступили посланные Яковом Делагарди (сыном понтуссона Делагарди) шведские отряды. Ивангородцы, деморализованные окончательной запутанностью в вопросе о том, кто же теперь в России настоящий царь, чьи интересы они обязаны защищать, держали оборону недолго и вскоре сдались [3].

На долгих переговорах 1616 г. решалась судьба занятых шведами крепостей, в том числе и Ивангорода. Шведы готовы были вернуть крепости, но за 40 бочек золота (в каждой по 100000 ефимков, то есть иоахимсталеров -монет, игравших в тогдашней международной торговле роль современного доллара). Таких огромных денег в истощенной московской казне не было, и Ивангород вместе с Ямом, Копорьем и Орешком отошел к шведам. Шведы не стали переименовывать приобретенную крепость, имя Иван в Европе уже тогда начинало ассоциироваться с русскими. Продолжая именовать крепость Ивангородом, шведы тешили свое самолюбие — название лишний раз напоминало о том, у кого им удалось отобрать крепость.

Вернули Ивангород в состав России войска Петра I в 1704 г. Прошло уже более года после основания Петербурга, а спор за территории, прилегающие к Финскому заливу, продолжался. Заложенная в устье Невы крепость Санкт-Петербург еще не могла считаться главенствующей на Северо-Западе России. Петропавловка на Неве в то время еще была деревоземляной и не могла сравняться с каменными Нарвой и Ивангородом.

На штурм русские войска пошли 9 августа 1704 г.

В 1704 году фортуна повернулась к России - после 9-и дневной бомбардировки и решительного штурма под личным руководством Петра I Нарва пала. Случилась сия виктория 9 августа, а 16 августа шведский гарнизон Ивангорода, выговорил себе право выхода (с надлежащей аммуницией, т.е. верхним и нижним оружием, 12-ю зарядами и пулями во рту), и сдал крепость со всею артиллерией (4 пушки).

16 августа 1704 г. русские части вступили в Ивангород.

В 1728 году, вскоре после заключения Ништадского мира (1721), военной коллегией учинён был смотр всем остзейским крепостям. Было установлено, что оные починкою и строением весьма упущены. Крепость Ивангород было приказано особливо паче других содержать и исправить по старым линиям. Однако в 1738 году фортеция была признана непригодной к обороне. В 1740 году составлен был прожект обнести крепость бастионным укреплением о трёх полигонах, который остался без применения. Таким образом, в XVIII в. в крепости проводился только мелкий ремонт.

После возвращения крепости в состав России в крепости Ивангорода разместилась гарнизонная школа. Судьба Ивангорода после окончания Северной войны была схожа с судьбами прочих крепостей русского Северо-Запада.

Государственная граница ушла далеко на запад, военного значения Ивангород уже не имел. На всякий случай в крепости продолжали держать небольшой гарнизон, но она неизбежно выходила в отставку и превращалась в памятник истории. А заодно превращалась, как тогда было принято, в тюрьму.

Тем не менее военная служба Ивангородской крепости продолжалась дольше, нежели у прочих твердынь Северо-Запада России. Если большинство древних крепостей было признано негодными в конце XVIII в., то Ивангород еще в начале второй половины XIX в. числился под надзором военного министерства, и инженерные команды производили здесь периодические ремонтные работы.

В 1830 году начались крупные работы - черепицу шатровых крыш заменили листовым железом, отремонтировали Гронверк. В 1863 году надстроены стены Гронверка, восстановлена Отводная башня, выложены отсутствующие зубцы и верхние кромки стен, покрытия над тайниками. В 1911-14 гг некоторые башни и стены получили новую облицовку и были побелены. В целом это была не рестоврация - но ремонт, несколько исказивший исторический облик крепости.

24 февраля 1918 года Ивангород захватили немцы. 2-го сентября 1920 года Ивангород сменил имя на Janalinn и вошёл в состав независимой Эстонии. В 1940-м году крепость снова стала Ивангородом и вместе с Эстонией и остальной Прибалтикой влилась в дружную семью народов СССР.

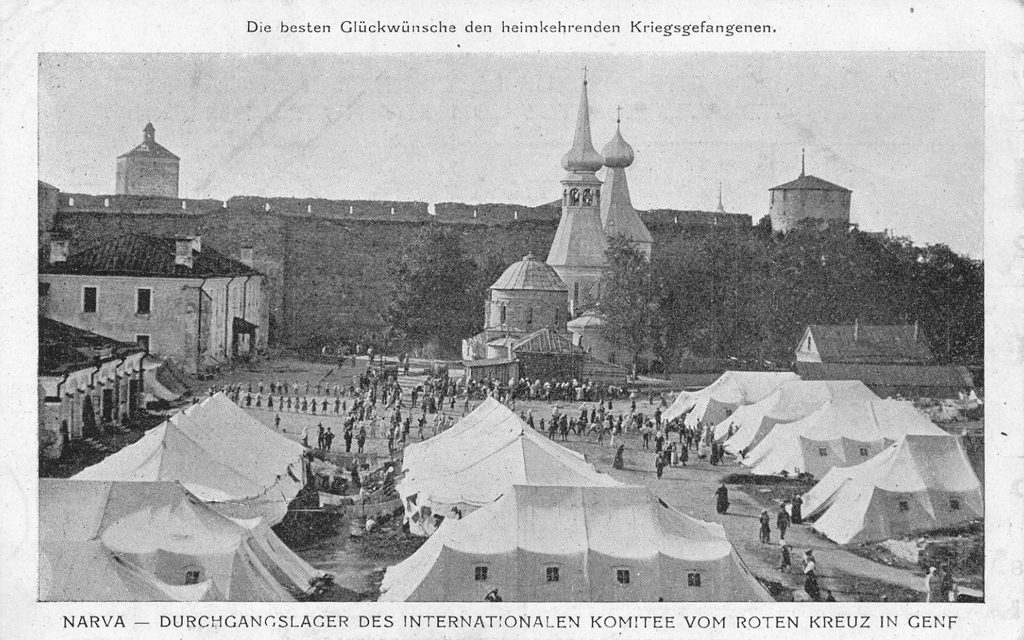

В 19 в. в Ивангороде получили развитие лесопереработка и льнопрядильное производство, для предприятий использовалась энергия крупнейших в Европе по расходу воды Нарвских водопадов (в 1955 в связи с постройкой Нарвской ГЭС перестали существовать). В 1870 г. открыта станция Ивангород-Нарвский на железнодорожной линии Тосно – Балтийский Порт (ныне Палдиски, Эстония). Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. в Ивангороде дислоцировались тыловые учреждения и запасные части Северо-Западного фронта.

Советская власть установлена, как и в Нарве, 25 октября (7 ноября) 1917 г. В ноябре – декабре 1917 г. Ивангород входил в состав Нарвского уезда Петроградской губернии. В декабре 1917 г. вместе с г. Нарва присоединён к Эстляндской губернии. С марта по ноябрь 1918 г. оккупирован германскими войсками.

С января 1919 по 1940 гг. под названием Яанилинн (буквально – Ивангород) находился в Эстонской Республике. В 1940–1944 гг. в составе Эстонской ССР, административно продолжал оставаться связанным с Нарвой. Фото крепости перед самой войной 1940год, все башни и стены целы...

После начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. оккупирован 15 августа 1941 г. германскими войсками. Освобождён частями Красной Армии 25 июля 1944 г. в результате Нарвской наступательной операции. В Ивангородской крепости размещался два концлагеря для военнопленных

В Пороховом амбаре, который использовался до войны как гарнизонная гауптвахта, фашисты устроили «цитадель в цитадели» - тюрьму. В августе 1944 года корреспондент газеты Краткая историческая справка об Ивангороде 12 «Ленинградская правда» Л.Генкин, побывав на развалинах Ивангородской крепости в Пороховом амбаре, опубликовал в газете репортаж с места событий: «…На стенах каждой из камер было множество надписей. Заключённые писали их ногтем, кровью, карандашом, углем, щепкой – чем только могли. Вот некоторые из них: «Сегодня меня расстреляют. Верен Родине до конца. М.Сергеев». «Прощайте друзья, отомстите палачам. Меня ведут на …» (дальше стерто) «Бейте наших палачей – бейте фашистских гадов! Н.М.». «Здесь сидел 14 суток русский человек. Меня держали в железной клетке с 29.X. 43 по 10.XI. 43. Скоро смерть». «За эти три года сердце изныло. Сейчас смерть. Скоро ли придут наши?».

Освобождение пришло 25 июля 1944 года. Перед отступлением немцы успели взорвать 6 угловых башен, тайник, большие участки стен и внутренние постройки крепости.

В октябре 1944 года пленные унтер-офицер 3 тк Лангевич и ротенфюрер СС Венрих на допросах показали: "...зимой 1943 года ... пришёл приказ командующего 32-м сапёрным подразделением подполковника Шойнмана взорвать Ивангород. Ответственным назначен был командир сапёрной части корпуса СС оберштурмбанфюрер Шоффер". Взрывы гремели в течении недели. На подрыв каждой башни расходовалось по 3 и более тонн взрывчатки.

С ноября 1944 - Ивангород в составе Ленинградской области. В 1954 году он получил статус города .

С 1991 года Нарва отошла Эстонии, граница вернулась на старое место и Ивангород снова, как в 1492 году, стал пограничной крепостью. В крепости идут потихоньку ремонтные работы,

Восстановительные работы, вернувшие крепости ее облик, проводились в 1960 - 1980-е гг. советскими реставраторами. Много усилий приложили советские реставраторы для восстановления крепостных стен и башен, но они достигли своей цели.

Ивангород превратился в значимый туристический объект. Одновременно на территории крепости был создан музей, проводились археологические изыскания. Обширные свободные пространства внутри крепостной территории позволили создать в стенах Ивангорода театрально-концертную площадку, что достаточно необычно для древнего укрепления.

В 1991 г. Ивангород снова превратился в пограничный город. После распада СССР река Нарва стала границей между Российской Федерацией и независимой Эстонией.

Основные восстановительные работы в крепости проходили с мая 2012 года. Сначала трудились археологи, затем благоустроили двор, укрепили от возможных обрушений крепостные стены и башни.

В настоящее время на территории Ивангородской крепости действуют архитектурный и художественный музеи. Часть экспозиции. посвящённая крепостям Северо-Запада России, размещается в соседнем здании, где в середине XIX в. находилась контора богатого купца Орлова.

Перечень ссылок:

1) ПСРЛ, т. VIII, С. 224.

2) Косточкин В.В. Крепость Ивангород. В кн.: Материалы и исследования по археологии СССР, № 31. М. 1952.

3) А. С. Власов, Г. Н. Элькин. Древнерусские крепости Северо-Запада, СПб, 2007.

4) Петренко В. П. Отчет о работах Ивангородской экспедиции в 1981 г. Л. 1982// Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1/1981, д. 28.Там же. Т. VIII.

5) Косточкин В.В. Крепость Ивангород http://www.rusarch.ru/kostochkin3.htm

Оценил 121 человек

299 кармы