История новгородской крепости Яма, Ямгород

«Придоша немцы к Яме городку и начаша многими пушками силными бити город…Нарочитую их пушку заморскую великую… с города розбиша и пужечника и многих добрых немцев поби»

ЛЛС об осаде Ямбурга 1444 года

На западе Ленинградской области, в 138 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга и в 20 километрах от границы с Эстонией располагалась древняя новгородская крепость Яма (Ямгород), сегодняшнее наше историческое путешествие - в её прошлое и настоящее, привожу выдержки из Новогородской первой летописи

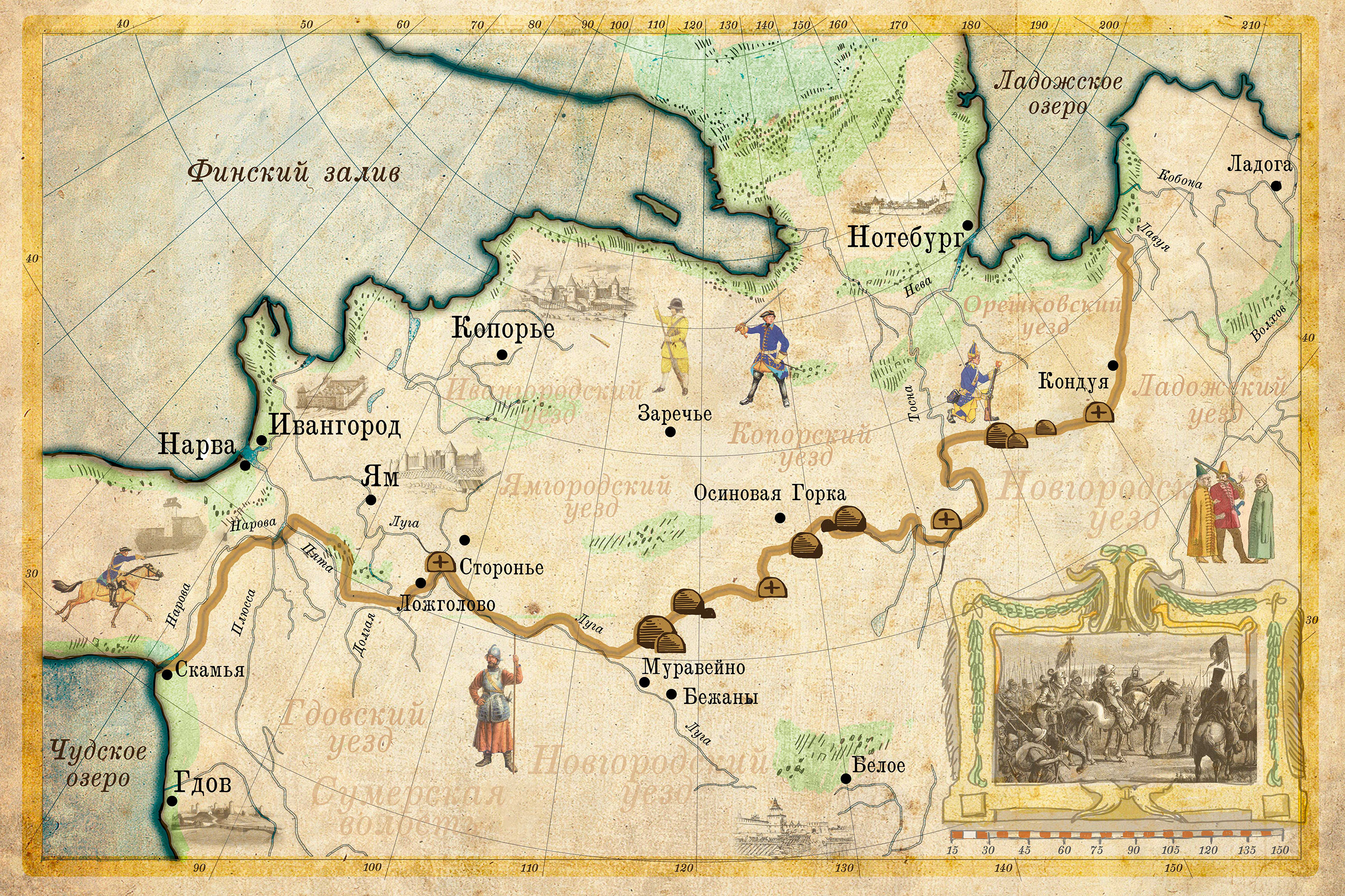

Организация обороны Новгородского государства строилась на географическом моноцентризме. Срединное место земли, удаленное от границ не менее чем на 180-210 км, занимала столица. От нее веерообразно расходились сухопутные и речные пути, защищенные провинциальными городами. Крупнейшие из них, во-первых, являлись административно-хозяйственными центрами своих округов-волостей, во-вторых, были расположены на магистральных путях. Пользуясь, в частности, данными «Выписи из Новгородских изгонных книг», можно схематически представить следующие основные охраняемые пути сообщения Новгорода Великого. Водскую дорогу защищало Копорье см. «История крепости Капорье» . В дальнейшем с усилением западных связей (как сухопутных, так и речных) эти функции перешли к Ямгороду.

Путь в Карелию, Каянскую землю и к Выборгу прикрывали Корела и Орешек. Последний вместе с Ладогой господствовал на Невско-Ладожско-Волховском озерно-речном пути. На Яжелбицкой дороге к Москве и Твери находился Торжок. Смоленская дорога через Торопец вела к Русе. Порхов и Великие Луки охраняли сообщение с югом Псковской земли, а также с Полоцком. Приведенный перечень показывает, что, прежде чем добраться до Новгорода, наступающие в большинстве случаев неминуемо должны были пройти через волостные столицы. Эти населенные пункты, как правило, нельзя было миновать или обойти, оставив в тылу. Хотя областные города Новгородской земли были редки и нигде не образовывали сплошной пограничной линии, они в случае необходимости становились теми заставами, которые блокировали основные дальние подступы к Новгороду и первыми принимали на себя удар неприятеля. Таким образом, военные действия обычно начинались на окраинах государства, а Господин Великий Новгород получал необходимую паузу для мобилизации и выставления объединенных главных сил.

Карта укреплений Новогородской земли 14-15 в.в.

Новгородская земля постоянно подвергалась нападению с Запада, со стороны немцев и шведов. Для защиты этих пограничных рубежей новгородцы в 1240 году возвели крепость Копорье. Однако крепость лежала в стороне от магистрального пути из Новгорода в Нарву и не могла в полностью обеспечить защиту западных рубежей по реке Нарове. В 1384 г. на правом берегу реки Луги в среднем течении, в 40 км от впадения в Финский залив новгородским боярином Иваном Фёдоровичем была заложена крепость Ям для охраны северо-западных границ Новгородских земель. Изначально крепость называлась Ям (Яма), позднее стало встречаться название Ям-городок и Ямгород.

Название же новгородского местечка Ям (Яма) впервые встречается на страницах русских летописей в 1384 году. Об основании крепости в летописях сообщалось кратко: «Того же лѣта поставиша новгородци городъ каменъ на Лугѣ, на Ямѣ, милостію святѣи Софѣи, а поспѣшеніемъ великаго Михаила архистратига, а благословеніемъ отца своего владыцѣ Алексѣя, толко въ 30 дни и въ 3 дни».

О необходимости строительства укреплённого пункта на Луге говорит также то, что в этом участвовала, по выражению летописца, «вся волость новгородская», в том числе самые видные люди Новгорода. Руководили строительством все пять кончанских воевод во главе с Иваном Фёдоровичем: Осип Захарович, Юрий Онцифорович, Фёдор Тимофеев и Степан Борисов, а также многие другие «бояре и житные люди». Крепость была построена на правом (восточном) берегу переправы через Лугу, бывшей местом пересечения сухопутного и водного путей из Новгорода в Европу.

Вдобавок, Ям связали дорогой с другой крепостью — Копорьем, что позволяло в короткий срок подвести оттуда резервы для обороны. В это же время наблюдалось заселение окрестных земель русским полувоенным населением, что позволяло иметь людской резерв в случае обороны крепости. Наряду с ними, вероятно, на льготных условиях, к крепости было переселено некоторое количество различных городских жителей и основан городской посад, позднее выросший в город.

Возможно, крепости предшествовало некое земляное укрепление. К сожалению, первые крепостные сооружения новгородской поры были сильно разрушены, а позднее перестроены. Известно, что крепость была отличным военно-оборонительным сооружением и соответствовала всем требованиям военного и инженерного искусства XIV в. Она располагалась на высоком обрывистом берегу Луги, имела в плане форму четырехугольника и занимала площадь в 0,2 га. Высота четырех башен достигала 28 м, стен - 15 м, толщина стен - 4 м. Строительным материалом служили местный серый плитняк и крупные булыжники. Стены крепости были изнутри и снаружи облицованы обтесанным плитняком. Внутренняя часть стены сложена из булыжников, залитых раствором. С напольной стороны крепость защищал ров, который виден и в наши дни [1]. Крепость была построена всего за 33 дня.

Значение крепости изначально было велико - это был первый русский город, который европейцы встречали на пути к Новгороду, он контролировал водный и сухопутный пути в портовые города Балтики. Вокруг укреплений возник посад, поделенный на две стороны — Копорскую и Новгородскую. Вовремя-таки возвели крепость! Через 11 лет после посторойки в 1395 году шведы сунулись было к крепости, но русская рать под командованием князя Константина Белозерского «иных изби, а инии убежаша». В 1397 г. ливонские рыцари сожгли 7 сел близ крепости, но к ней не приблизились.

Во время войны Новгорода с Ливонским орденом и Швецией, длившейся 5 лет, в 1443-1448 гг. крепость Ям сыграла одну из главных ролей в разгроме врага. Во время осады 1443 г. немцы сожгли городской посад, но на штурм не решились. Год спустя крепость подверглась 5-дневной осаде, орденские войска подвезли к крепости крупные и мелкие орудия, среди которых была «великая заморская бомбарда», и предприняли штурм, который был отбит артиллерийским огнем с крепостных башен. Это была одна из первых артиллерийская дуэль в русской истории, и она закончилась победой новгородцев: «Придоша немцы к Яме городку и начаша многими пушками силными бити город…Нарочитую их пушку заморскую великую… с города розбиша и пужечника и многих добрых немцев поби»» [2].

В 1447 г. войска Ливонского ордена вновь осадили Ям. В истории крепости эта осада зафиксирована как самое крупное сражение. По ливонским источникам, оно длилось 13 дней. За это время немцы не раз бросались на штурм, обстреливая крепость из крупных пушек, которыми распоряжался приглашенный из Пруссии опытный артиллерист. Огонь вражеской артиллерии был настолько сильным, что одна немецкая пушка разорвалась при выстреле. Однако и на этот раз крепость устояла. Поджидая войско, вышедшее из Новгорода с пятью крупными пушками и большим количеством мелких огнестрельных орудий, ямгородцы стойко отражали нападения противника. В итоге, потеряв под стенами крепости огромное количество воинов, оставшиеся в живых захватчики отступили.

Во время войн крепость сильно пострадала, стены и башни требовали ремонта. Она устарела и в техническом отношении. И когда между Новгородом и Ливонским орденом был заключен мирный договор в 1448 г., новгородский архиепископ Евфимий II распорядился разобрать старую крепость XIV в., а на ее месте поставить новую, тоже каменную, но больших размеров.

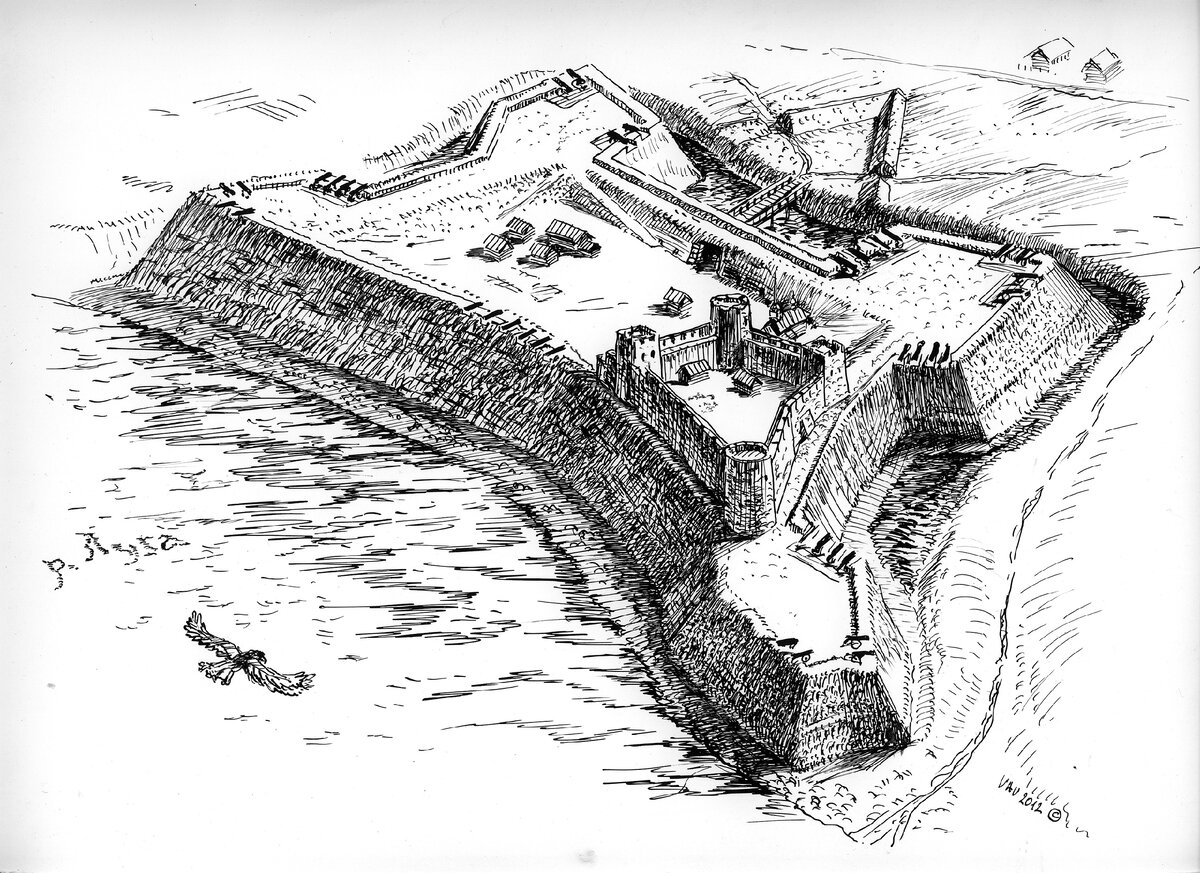

Новая крепость Ям, возведенная во 2-й половине XV в., стояла на высоком обрывистом берегу Луги, восточная стена ее была слегка вогнута, повторяя изгиб реки. Внешний периметр стен - 720 м, площадь крепости 2,5 га. Крепость имела форму неправильного четырехугольника, самая длинная ее сторона равнялась 61 м, вторая - 52, третья - 34 и четвертая - 39 м. Стены ворот были сложены из мощных грубоотесанных блоков известняка на растворе. Оборонительные прясла крепости, достигавшие местами толщины 4,5 м, тоже из известняковых камней, поверхность которых по наружной и внутренней сторонам стен обтесывалась, а внутрь стен закладывалась забутовка — грубый неотделанный камень.

Крепость Ям была первой на Северо-Западе Руси, имевшей правильную геометрическую планировку и башни, симметрично расставленные по углам и посредине стен. Этим она резко отличалась от крепостей конца XIV - 1-й половины XV в. со свободным очертанием плана. В крепости было не менее 9 башен и двое ворот - к реке и напротив, на сушу. Исследования XX в. обнаружили, что на берегу Луги находилось внутреннее укрепление - детинец. Таким образом, в Ямгороде было создано 2 рубежа обороны – «окольный город» и детинец-кремль [2]

Все угловые башни, а также башня северной стены и угловая башня детинца имели круглую форму и были далеко вынесены за линию стен крепости. Остальные 3 башни имели четырехугольную форму. Угловые и северо-восточные башни детинца отличались большей мощью. Их диаметр достигал 13,5-14,5 м. и они имели по 3-4 яруса. С восточной стороны к крепости примыкал пруд, который выполнял роль рва.

Важной отличительной особенностью крепости Ям было наличие в ней внутреннего укрепления, четырехбашенного детинца - вышгорода. Располагался он в юго-западной части крепости. Оригинальное воротное устройство вело одновременно и в крепость и в детинец. Оно состояло из двух смежных башен квадратной формы, внутри которых шел общий проход длиной 17,5 м и шириной до 3,5 м. Разделяли проход трое ворот, перед которыми находилась «волчья яма» - четырехугольная, открытая сверху, глубиной до 4 м, ловушка. Тот, кто пытался проникнуть в детинец, должен был преодолеть мост через ров, затем подъемный мост над «волчьей ямой» и далее коридор с тремя последовательными воротами и, возможно, с подъемной решеткой.

По всей вероятности, детинец был построен как самостоятельное укрепление и мог отражать нападение неприятеля даже в том случае, если бы основная крепость была им захвачена. Мощные башни, толщина стен которых достигала 4 м, имели многочисленные бойницы, устроенные так, что из них можно было вести огонь вдоль прясел.

В XV в. крепость Копорье передала Яму свои функции административного центра края. Более 100 лет Ямская крепость служила передовым опорным пунктом Великого Новгорода, прикрывая путь по реке Луге, связывавший Новгород с морем. Для коор¬динации оборонительных действий Ям соединили специ¬альной дорогой с крепостью Копорье. Эта дорога долгое время играла большую стратегическую роль. Каменные крепости Ладога, Орешек, Корела, Копорье, Ямгород, Порхов, Орлец, Тиверский городок входили в число около 30 городов, существовавших, согласно письменным источникам, в Новгородской земле в лучшую пору ее развития [4].

Присоединение к Московскому княжеству земель Великого Новгорода привело к некоторому упадку самого Новгорода, но его пригороды, наоборот, первое время начали быстро разрастаться и процветать. В конце XV в. царь Иван III посетил Ям и в 1492 г. принял решение о строительстве второй очереди обороны для защиты от ливонцев, соорудив крепость Ивангород. В 1490-е гг. модернизации подверглись практически все фортификационные сооружения на северо-западе России. В конце XV - начале XVI в. и крепость Ям была перестроена вместе с другими крепостями.

Выстроенная Москвой в период реконструкции северных пограничных форпостов, Ямгородская крепость имела в плане четырехугольную форму, которая приближалась к трапеции и, по-видимому, в незначительной степени была связана с остатками своей новгородской предшественницы. Вместе с этим она была снабжена двумя круглыми и двумя прямоугольными башнями, стоявшими на противоположных углах.

Симметричность в расположении одинаковых объемов была существенным моментом в формировании «регулярного» градостроения. Благодаря симметричности башен и четкости плана крепость Ям отличалась не только от крепостей в Ладоге и Орехове, но и от кремля в Гдове, в котором принципы геометрического построения проявились по тому времени в наибольшей степени. Правда, план Ямгородской крепости еще не имел абсолютно правильной геометрической формы, к ней русское градостроительство пришло лишь во время постройки Ивангорода. Эта планировка не зависела от рельефа Девичьей горы и не была связана с остатками более ранних оборонительных сооружений, которых на данном месте не существовало, а ее «четвероугольная» особенность была подчеркнута вертикалями четырех монументальных башен, симметрично стоявших на углах.

К началу XVI в. вокруг Яма уже вырос значительный город, к которому примыкали слободы и села. Ям стал центром всей торговли по реке Луге.

Временное ослабление России в ходе Ливонской войны позволило шведам захватить несколько русских крепостей на Северо-Западе. К концу 1581 г. противник захватил Ивангород, Копорье и Корелу. 28 сентября 1581 г. шведы взяли Ям. Москва не смогла смириться с потерей русских земель, и в 1590 г. начинается новая война со Швецией, из Новгорода в направлении Нарвы выступает русское войско под предводительством Царя Федора Иоанновича . В 1590 г. после трехдневной осады русские войска отвоевали крепость Ям. Через 5 лет война закончилась победой России. Мирные переговоры между русскими и шведами проходили в деревне Тявзино (ныне деревня Извоз, Кингисеппского района) и продолжались довольно долго, закончившись 28 мая 1595 г. заключением Тявзинского договора. По этому договору России были возвращены Ям, Ивангород и Копорье. Но в 1617 г. Ям был вновь захвачен шведами и по Столбовскому договору отошел Швеции.

Столбовской мир 1617 г. закрепил за Швецией такие русские крепости как Ивангород, Корела, Ям, Орешек и Копорье. Здешние земли стали называться Ингерманландией (Ингрией). Были вымощены булыжником дороги в Нарву и Ниеншанц, проведена ревизия укреплений и некоторые строительные работы в них. Русские продолжали именовать крепость Ям, Ямгород шведы же стали называть ее Ямбург [5].

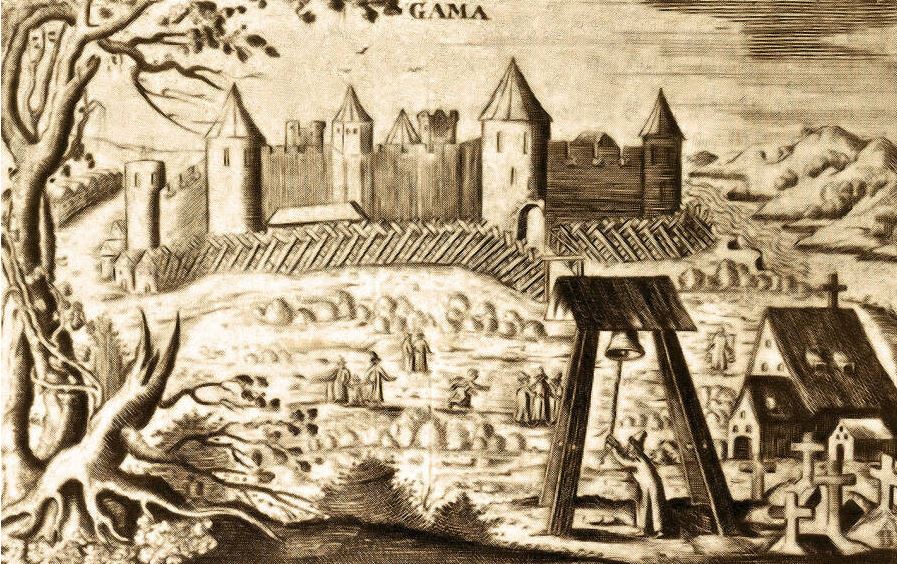

В 1633 году через Ям проследовало голштинское посольство, направлявшееся через Копорье и Новгород в Москву. Секретарь этого посольства Адам Олеарий составляет описание крепости Ям.

Во время русско-шведской войны 1655-1660 гг. произошел эпизод, подтолкнувший шведское командование к мысли о необходимости разрушения обветшавших стен, но сохранения кремля, что и было сделано в 1682 г. В 1658 г. русские войска после штурма ворвались в саму крепость Ям, шведы, владевшие в то время крепостью, заперлись во внутреннем вышгороде-детинце и сумели отбить все атаки наступавших. В результате русские сами ушли из уже частично взятой крепости.

Шведская оккупация дорого обошлась Ямбургу. Обследовав крепость в 1681 г., шведы решили, что восстанавливать ее не имеет смысла, и в 1682 с помощью 40 бочек пороха, решили её взорвать. Крепость практически перестала существовать, уцелел лишь детинец. На месте взорванных стен шведы начали насыпать бастионы, но не успели завершить работы к началу Северной войны 1700-1721 гг.

Путь войск Петра I к Яму по реке Луге во время первого похода на Нарву. Сентябрь 1700 года. Худ. В.А. Сальников. 2018 г.

Да, именно здесь, в Яме и был первоначально главный форпост Петровской "русской" армии на Балтике. О малоизвестных страницах истории Ямбурга и Ямбургского края, связанных с Петром Великим, можно прочитать в очерке Президента Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа писателя и краеведа Вадима Аристова: "Значение Ямбурга надо приподнимать, тем самым возрождая историческую справедливость. В силу различных причин Ямбург оказался как бы в тени своих великих соседей – Петербурга и Нарвы.

В литературе и массовом сознании очень слабо прослеживается мысль, что Ямбург был связан с Петром. Принято считать, что Петр, может быть, бывал здесь проездом, мимоходом. На самом деле все не так: Петр бывал в Ямбурге 17 раз. А вместе с Ямбургским уездом – 19 раз. Именно со времен Петра Ревельский тракт стал главным сухопутным путем России для поездок представителей Дома Романовых, включая Петра I, в страны Европы. Все последующие Романовы тоже проезжали мимо и останавливались здесь".

История города Ям - ярчайший пример неверной исторической парадигмы истории Невского края. Являясь с древнейших времён главными воротами Новгорода на Балтику город Ям играл важнейшее значение для Руси. В летнее время можно было спуститься по Волхову и Неве, но в зимнее время альтернативы Ямской дороги не было. Это кратчайший путь до Иван-города, Колывани, Копорья, Нарвы и Ревеля. Более того, спустившись по реке Луга можно было сразу попасть в Балтийское море в судоходной для морских кораблей части Финского залива.

После того, как Петр I в 1703 г. вернул Ямбург в состав России, по его проекту в крепости были возведены четыре бастиона и отстроить разрушенные при осаде стены. При Петре I Ям (Ямгород) стали называть на европейский шведско-немецкий манер – Ямбургом. С этого момента Ям не уходит из писем Петра I до августа месяца. Городу приказано стать главным форпостом Петровских войск и присваивается герб.

Первый герб Ямбурга ( с 1712 до 1730 года).

Первый герб города Ям после его "освобождения" от "шведов" появляется на знамёнах ямбургского полка в 1712 году и описан, как: "Зеленое с желтым, с золотым изображением, в верхнем углу, у древка, одноглаваго орла и, над ним солнца".

Для ведения активной обороны необходимо было иметь достаточные резервы, не растрачивая их на оборону различных дополнительных пристроек, как это наблюдалось в западноевропейских крепостях. К дополнительным внешним сооружениям крепостной ограды в России прибегали только там, где это было действительно необходимо. В те годы это было распространено на северо-западе России - вокруг древних каменных укреплений башенного типа возводились земляные бастионы, соединенные куртинами.

В Ямбурге фортификационные работы начались 15 мая 1703 г. и завершились к осени того же года. Петр понимал, что война со шведами еще не закончилась, и поэтому приказал иметь в районе Ямбурга войска для охраны побережья.

После смерти Петра I строительство приграничных укреплений стало осуществляться по другим проектам, не всегда отвечавшие принципам русского военного искусства: иногда они являлись подражанием западноевропейским образцам (в особенности французским). Экономические возможности являлись основной причиной того, что западная граница России была почти не обеспечена в фортификационном отношении.

От 2-й четверти XVIII в. сохранились наиболее полные планы оборонительного комплекса Ямбурга со всеми башнями, земляными равелинами, насыпями. Отказ от статичной обороны привел к ликвидации ряда гарнизонов и разоружению крепостных комплексов, в том числе и Ямбурга. Так постепенно военное значение крепости сошло на нет. С 1760 г. она стала постепенно разрушаться. Но даже после прекращения существования крепости в границах ее размещались войсковые службы, казармы, склады, мастерские.

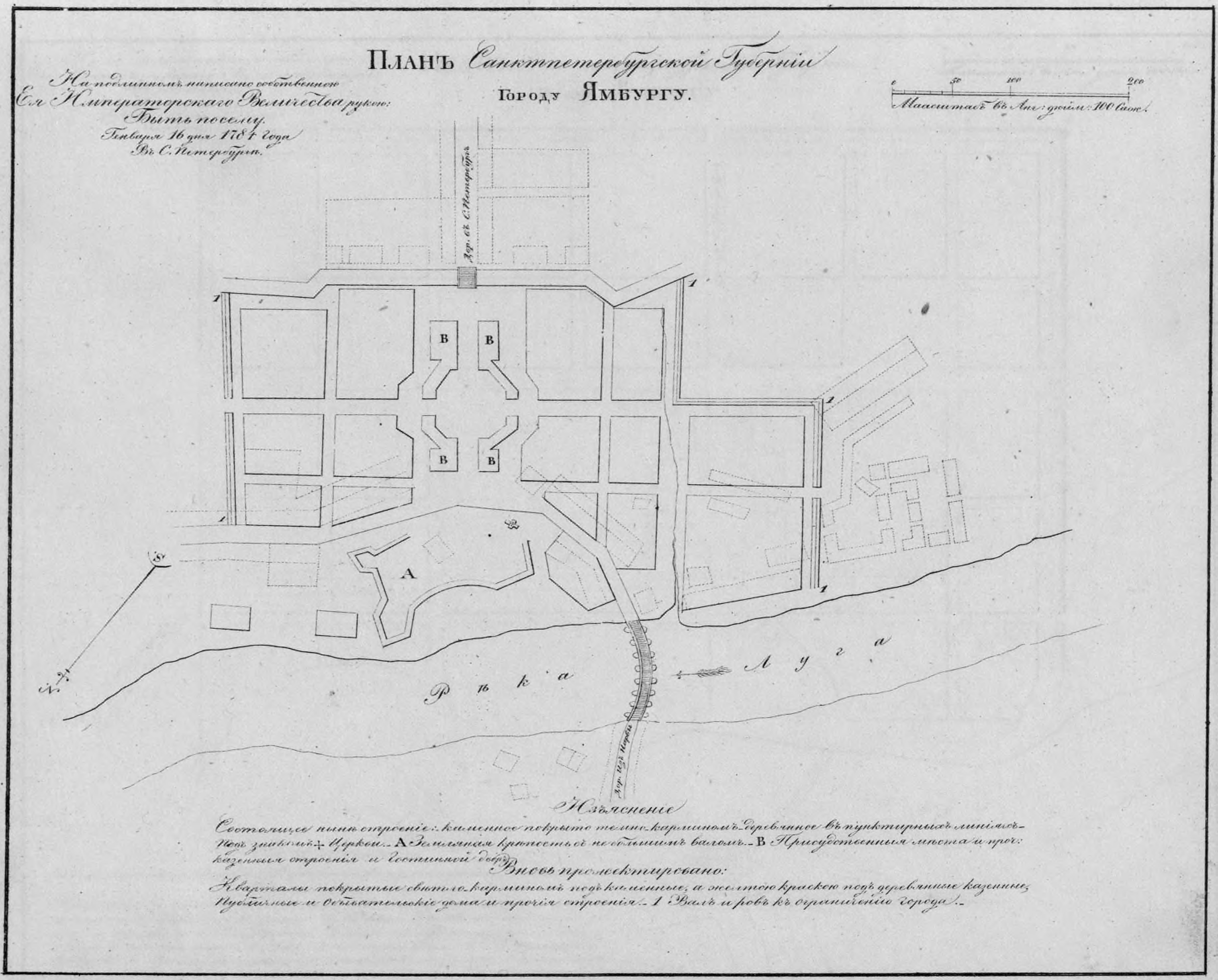

По указу Екатерины II Ямбургу даровался статус города и одновременно был утвержден новый план города с регулярной планировкой, предусматривавшей почти полный снос существовавшей застройки, в т.ч. и крепости. В 1762 г. по проекту Антонио Ринальди возвели Екатерининский собор, для строительства которого были использованы камни старой крепости.

В 1775 г. в Ямбурге началось строительство большой мануфактуры по выделке сукна, шелка и батиста. При мануфактуре возводился большой гостиный двор. Строить решено было непосредственно на месте самой крепости, которая к тому времени превратилась в руины. Строительство началось со сноса остатков крепости. XVIII в. не был свойствен кажущийся нам сейчас естественным трепет перед памятниками старины. Красивыми и достойными восхищения признавались разве руины древних греков да римлян, прочие же сносились без сожаления. К тому же в последней четверти XVIII в. во многих русских городах осуществлялась «регулярная перепланировка». Улицы, своими изгибами повторяющие особенности местного рельефа, заменялись на прямые, для чего старую застройку сносили. В «регулярный план» Ямбургская крепость никак не вписывалась.

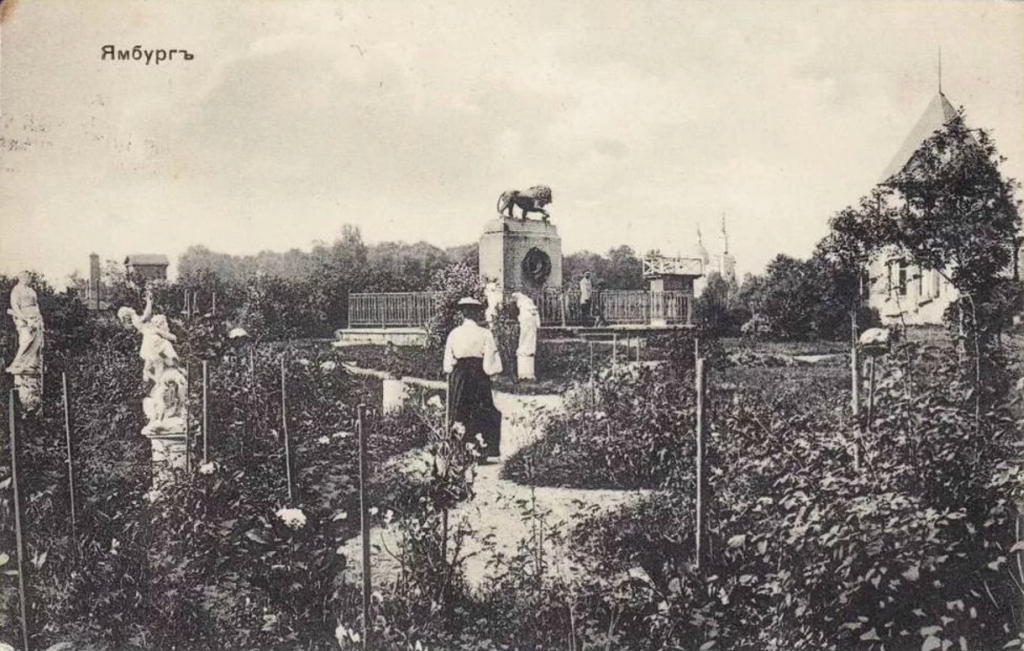

В 1781 году каменный детинец Ямбургской крепости по распоряжению Екатерины II, увлечённой идеей размещения в Ямбурге промышленных предприятий столичного Петербурга, был разобран на строительный камень (на этом месте стоит здание бывшего коммерческого училища – сейчас историко-краеведческого музея). Так с поверхности земли исчезли остатки укреплений средневековой русской крепости. К 1816 году относятся последние работы по разборке крепостных сооружений большой крепости, крепость была уничтожена практически полностью, за исключением каменных фундаментов и развалин оставшихся и скрытых в земле. На их месте был разбит городской сад, построены различные здания. Сад на территории крепости был создан силами солдат, стоявших в Ямбурге полков Русской армии, и назывался Полковым.

Мощная мануфактура и огромный гостиный двор оказались слишком велики для маленького провинциального города и вскоре разорились. С 1784 г. Ямбург - уездный город. В середине XIX в. на территории крепости был заложен офицерский полковой сад.

На крепостных валах разбивают сад, строят дом командира полка, блокгаузы.

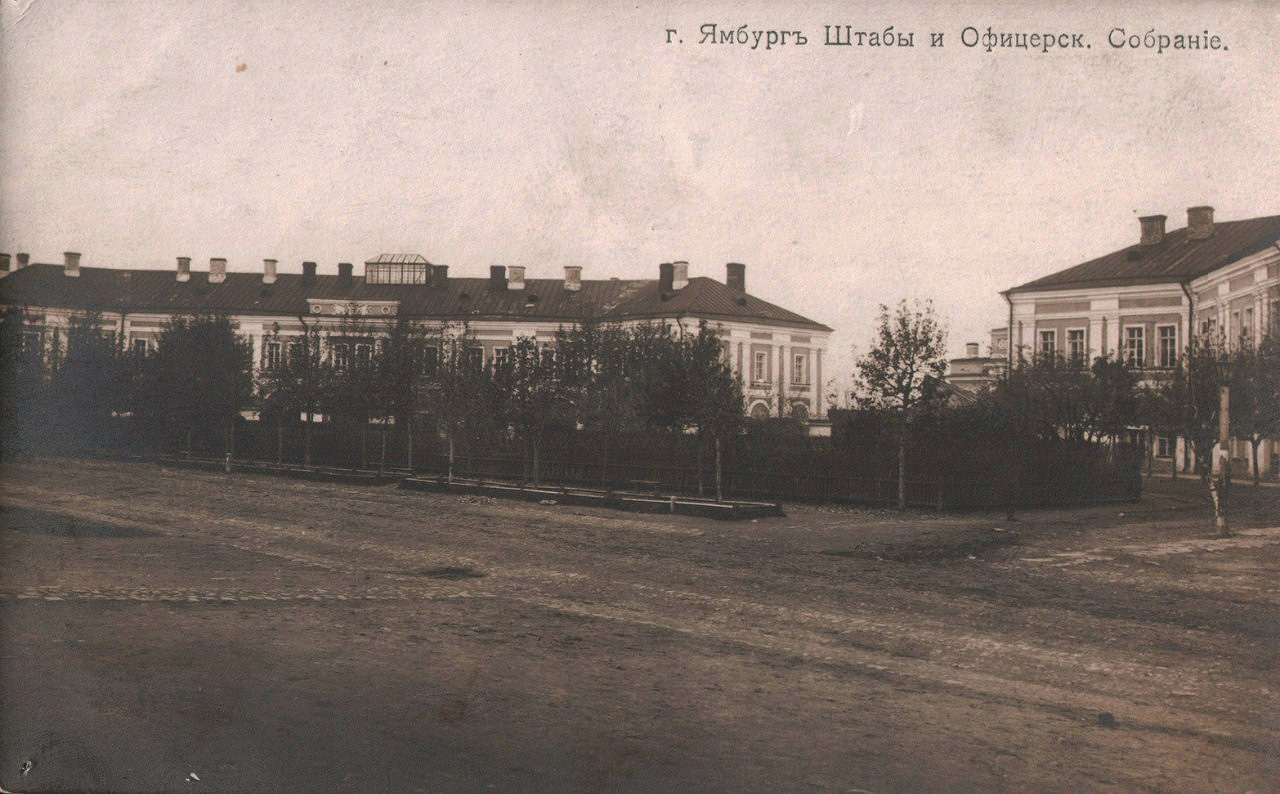

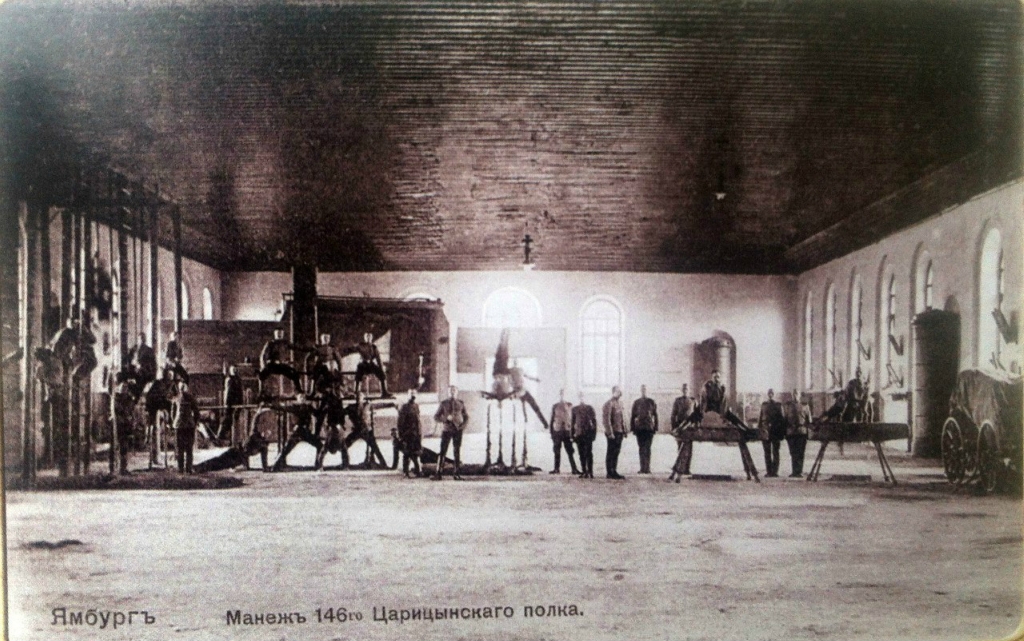

В начале XX в. Ямбург - один из беднейших городов Петербургской губернии, где главным доходом была сдача домов внаем расквартированным войскам.

После октября 1917 г., город стал важным стратегическим пунктом на подступах к Петрограду. В марте 1918 г. на границе уезда были остановлены войска кайзеровской Германии, а в 1919 г. его территория дважды становилась ареной ожесточенных боев Красной Армии с белогвардейскими формированиями Юденича. После подписания мирного договора советской России с Эстонией в феврале 1920 г. Ямбург стал пограничным городом - граница прошла между деревнями Дубровкой и Комаровкой, по реке Мертвица. 17 мая 1922 г. постановлением ВЦИК Ямбург был переименован в Кингисепп в честь эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа (1888-1922). Полковой сад на территории крепости был переименован в советское время в Сад трудящихся. Ныне это место в городе называют Летним садом.

По высокому земляному валу бывшей крепости можно прогуляться поныне. С него открывается прекрасный вид на мост через Лугу. Именно при его строительстве в 1926 г. были обнаружены остатки крепости.

Во время II мировой войны гитлеровские войска встретили упорное сопротивление под Кингисеппом. Каждый окоп стал крепостью на пути врага. На Лужском рубеже немецкая армия состояла из 700 тыс. солдат, 12 тыс. орудий, 1500 танков, 1200 самолетов, но проходили недели, а прорвать оборону фашистам не удавалось. Тяжелые бои здесь начались в середине июля 1941 г.

На западных окраинах Кингисеппа впервые на Ленинградском фронте, применили реактивные минометы («катюши») 3 августа 1941 г. 12 августа немецкие войска ввели в бой 8-ю танковую дивизию и начали новое наступление, создав на Кингисеппском участке 15-тикратное превосходство в танках, более чем полуторное в артиллерии и почти полное господство в воздухе. Несмотря на упорство воинов советской 191-й стрелковой дивизии, 16 августа надвигавшаяся с юга группировка врага ворвалась в город, но западнее и севернее бои продолжались до 22 августа. Особым ожесточением отличалось сражение за Кингисеппский укрепрайон (вдоль реки Луги на территории от Кингисеппа и Дубровки до Куземкино) и только 30 августа гитлеровцы полностью захватили его.

Город был оккупирован с августа 1941 по февраль 1944 г., был почти полностью разрушен и получил второе рождение лишь со строительством в начале 1960-х гг. гиганта химической индустрии «Фосфорит».

Ям, пожалуй, единственная крупная каменная крепость Северо-Запада России, разрушенная временем до основания. Лишь со стороны обрывистого берега Луги видны небольшие фрагменты каменной кладки когда-то мощной крепости, над которыми возвышаются раскидистые кроны деревьев. В настоящее время сохранились два северных бастиона с прилегающими куртинами, рвы и пруд, обозначающие контур крепости. Один из рвов около 1970 г. засыпали, проложив перед этим трубу городских коммуникаций по его дну. Нижние части каменных укреплений сохранились в земле на значительном протяжении. В настоящее время сохранились два северных бастиона (1703 г. постройки) с прилегающими куртинами, рвы и пруд, обозначающие контур крепости.

В 1781 году каменный детинец Ямбургской крепости по распоряжению Екатерины II, увлечённой идеей размещения в Ямбурге промышленных предприятий столичного Петербурга, был разобран на строительный камень (на этом месте стоит здание бывшего коммерческого училища – сейчас историко-краеведческого музея).

Так с поверхности земли исчезли остатки укреплений средневековой русской крепости. К 1816 году относятся последние работы по разборке крепостных сооружений большой крепости. На их месте был разбит городской сад, построены различные здания. Сад на территории крепости был создан силами солдат, стоявших в Ямбурге полков Русской армии, и назывался Полковым.

В 1971 году на месте старинной крепости Яма производились масштабные археологические раскопки под руководством А. Н. Кирпичникова. Было заложено 9 раскопов суммарной площадью около 960 кв. метров. Они показали, что стены и башни сохранились хорошо. При раскопках в северной, прибрежной части крепости были обнаружены остатки православного храма архистратига Михаила середины XIV века - одного из первых сооружений внутри крепости. Стены его открылись на глубине 0,6-0,9 метра. По сохранившимся деталям исследователи предположили, что это было кубическое однокупольное сооружение с толщиной стен ни много ни мало 1,3 метра! То есть и это культовое здание могло использоваться как цитадель. Ни одного артефакта от шведских «хозяев» Яма обнаружено не было. Поэтому сказку о шведской крепости Ямбург, запущенную прозападными «учёными-историками» нужно забыть навсегда.

Схема археологических изысканий 2008 года

Северо-восточный бастион [4]:

А и Б. 2 фаса по 60 метров каждый.

Г и В. 2 фланка (24 и 25 метров).

Е. Горжа у бастиона ок. 43 м длиной. Слева от провала - остатки кинотеатра.

З. Восточная куртина 100 метров в длину и ок. 21 в ширину.

Ж. Западная куртина длиной 140 м и шириной 20 м.

И. Остатки юго-западного бастиона рядом с бывшей школой.

К. Бывш. школа, ныне музей.

Л. Остатки угловой башни с бойницей.

М. Дорога.

С. Собор.

П. Пруд (остатки крепостного рва).

У. Подземная труба (проложенная на дне рва и засыпанная землей). Отмечен также пропускной шлюз для воды.

Южная часть крепости с ее бастионами и куртинами не сохранилась.

Красным кругом отмечена каменная цитадель, которую сохранили после насыпки бастионов.

Проект Петра был осуществлен частично. После его смерти строительство приграничных укреплений стало осуществляться по другим проектам. Не всегда эти проекты отвечали принципам русского военного искусства, иногда они являлись подражанием западноевропейским образцам (в особенности французским). Слабые экономические возможности являлись основной причиной того, что западная граница России была почти не обеспечена в фортификационном отношении.

От казарм, построенных при Петре I, не сохранилось ничего, кроме отдельных земляных насыпей за бруствером крепостного вала. В 1980-е гг. с горжевой части снимали дерн для переноса к зданию городской администрации. Это вызвало некоторую размывку валов.

В советское время Полковой парк был переименован в Сад трудящихся, а затем стал Летним садом. На территории Летнего сада, рядом со зданием Кингисеппского историко-краеведческого музея, хорошо сохранились остатки двух северных бастионов 1703 года с прилегающими куртинами, часть юго-западного бастиона, а также рвы, оконтуривающие место крепости. Нижние части каменных укреплений сохранились в земле на значительном протяжении. Археологические раскопки проводились в 1971 году под руководством А. Н. Кирпичникова. В настоящее время Ямбургская бастионная крепость является редким памятником фортификации петровской эпохи. Как и сохранившиеся части каменной крепости Яма, она в 1974 году признана памятником федерального значения.

Парк малоухоженный, планы по реставрации крепости задумывались грандиозные. Составлял их местный историк А. Белобородов. Чтобы решить вопрос о реставрации в пользу древней крепости, нужно было срывать Петровские бастионы, достойные сохранения. Возможность реставрации нередко обсуждалась городской администрация, но так до сих пор и осталась в планах. Да и проблема в финансовых средствах. Изучение крепости в настоящее время не продвигается. Бастионы дают усадку, ныне их высота около 10 м. В обозримом будущем мы можем и вовсе утратить этот памятник русского фортификационного зодчества.

Новый проект планировки участка в г. Кингисепп, от пл. Николаева вдоль ул. Жукова и Большого бульвара до ул. Химиков с комплексным благоустройством береговой территории р. Луга – слева. Проект реконструкции и развития центра Ямбурга. Реставрация крепости не предусмотрена

Авторский коллектив: ГАП А. В. Мельниченко, Л. А. Кислякова,

Л. А. Богданова, Е. А. Дунаева, А. Б. Захаров, Е. А. Захарова,

Е. Ю. Киселева и др.

В проекте - о восстановлении крепости там ни слова, а жаль…

см. http://www.d-c.spb.ru/archiv/4...

P.S.

На просторах интернета нашёл прекрасный репортаж 2013 года о встрече в Центральной городской библиотеке Кингисеппа известного археолога Анатолия николаевича Кирпичникова с членами исторического общества города https://velissa-heleha.livejou...

Город Кингисепп посетил известный российский историк и археолог Анатолий Николаевич Кирпичников. В стенах Центральной городской библиотеки прошла встреча с учёным, организованная Кингисеппским историческим обществом. А.Н.Кирпичников – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, автор около 500 научных работ. С 1974 и по сей день он возглавляет отдел славяно-финской археологии ЛОИА/ИИМК РАН. Более 30 лет назад археолог руководил раскопками городища крепости Ям. В результате было сделано много интересных открытий и написана книга «Каменные крепости Новгородской земли», где Ямгороду посвящена отдельная глава.

В начале мероприятия Анатолий Николаевич рассказал о той огромной и плодотворной работе, которая была проделана археологической экспедицией при раскопках крепости…В начале работы им пришлось столкнуться с большими трудностями: крепость была почти полностью разрушена и не было единых чертежей. Пришлось делать запрос в Королевский военный архив г.Стокгольма(Швеция), в результате было получено пять фотокопий планов крепости 1645-1680 гг. Археологами было заложено девять раскопов общей площадью 960 кв.м. Исследования показали, что крепость Ям имеет новгородское происхождение. О чём говорят многочисленные археологические находки(болт, ключ, замок, фрагменты керамики), а также остатки древнего храма. Церковь была построена предположительно в 1380 году, в честь Святого архангела Михаила. В начале же XVI века на «остатках новгородской предшественницы» была построена новая крепость. На исходе средневековья этот бастион постоянно переходил из рук в руки и постепенно пришёл в негодность. В середине XVII века встал вопрос о его сносе. В 1682 году стены и башни крепости были взорваны. И только в 1703 году, после взятия Ямгорода русскими войсками, по проекту Петра I были воздвигнуты четыре бастиона. Постепенное разрушение крепости началось при Екатерине II. В 1781 году она повелела разобрать на камень(для строительных нужд) башни древнего вышгорода. Так с поверхности земли исчезла ещё одна древнерусская крепость, долгие годы оборонявшая наш город от набегов врагов…

Во второй части мероприятия присутствующие(историки, краеведы, искусствоведы, библиотекари) смогли задать Анатолию Николаевичу свои вопросы... Особенно острой была тема о переименовании нашего города. Анатолий Николаевич Кирпичников однозначно высказался за возвращение Ямбургу его исторического названия. Мнение видного российского историка и краеведа было встречено бурными овациями зрительного зала.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ

1)Власов А. С., Элькин Г. Н. Древнерусские крепости Северо-Запада. СПб., 2011. С. 338.

2) А.Н. Кирпичников. Каменные крепости Новгородской земли. Л., Наука - Ленинградское отделение, 1984 г.

3) https://ch.itmo.ru/nwfortress/...

4) https://ru.wikipedia.org/wiki/...

5) https://castle.lv/rus/jamburg....

6) https://dzen.ru/a/YvjuaB921FvG...

http://www.d-c.spb.ru/archiv/4...

Оценили 124 человека

309 кармы