История античной крепости Тира, Белгород, Аккерман

«Там нивы без теней, холмы без винограда;

Рожденные в снегах для ужасов войны,

Там хладной Скифии свирепые сыны,

За Истром утаясь, добычи ожидают

И селам каждый миг набегом угрожают.

Преграды нет для них: в волнах они плывут

И по́ льду звучному бестрепетно идут.»

А.С.Пушкин «К Овидию»

На живописном берегу Днестровского лимана в Одесской области расположился город Белгород-Днестровский с более чем 2 500-летней историей

Вид на Аккерманскую крепость со стороны раскопок античного города

За свою историю Белгород-Днестровский сменил множество названий, большинство из которых означают «Белый город» — предположительно, от цвета берега, полного белых ракушек.

В античные времена на месте города существовал древнегреческий город Тира (Τύρας). Римляне называли город Альба Юлия (Alba Iulia), византийцы — Аспро́кастрон (Ἀσπρόκαστρον) — рус. Белый замок; и Мауро́кастрон (Μαυρόκαστρον) — рус. Чёрный замок. В Древнерусском государстве город звали Белгородом: в Новгородской первой летописи он значится как "на сеи сторонѣ Дунаа, на усть Днѣстра над моремъ Бѣлъгород".

Татары Золотой Орды назвали город Ак-Либо, но генуэзцы, арендовавшие город у Золотой Орды для торговли, называли его Монкастро (итал. Moncastro), исказив греческое название Маурокастрон. В Молдавском княжестве город получил название Четатя-Албэ — «Белая крепость». В период Османской империи назывался Аккерман (осман.-тур. Akkerman) — «Белая крепость». После присоединения Бессарабии Румынией (1918) город вновь получил название Четатя-Албэ (рум. Cetatea Albă), что с молдавского языка переводится как «Белая крепость». В XX веке город получил название Белгород-Днестровский

Основан греками – выходцами из Милета как город Тира предположительно в 6 в. до н. э. Существовал до эпохи Великого переселения народов.[1]

ТИРА (греч. Τύρας; от древнего названия реки Днестр), античный город на мысе Днестровского лимана, на территории современного города Белгород-Днестровский (Одесская обл.,). Первые организованные поселения, прообразы будущих государств, по всей видимости, возникли, в этой местности, когда здесь жили киммерийцы. Было это более пяти тысяч лет назад. В седьмом веке до нашей эры в низовья Тираса (как тогда назывался Днестр) пришли скифы под предводительством царя Ишпака. Именно отсюда отправились они завоевывать страны Малой Азии и Ближнего Востока.

С 502 года до нашей эры идет история этого города. По решению ЮНЕСКО он внесен в список 10 древнейших городов мира, сохранивших свое непрерывное существование. Современное имя его Белгород-Днестровский.

Раскопки с 1900 года, систематические с 1945. Основана греками из Милета в 6 в. до н. э. (есть др. датировки); возможно, первоначальное название – Офиусса (’Οφιοῦσσα). В эллинистическое время управлялась народным собранием, советом, коллегией архонтов. Имела сельско-хозяйственную округу (хору). Основные занятия жителей: земледелие и животноводство, виноделие, рыболовство, в т. ч. на продажу; керамическое, бронзолитейное, косторезное, строительные, железоделательное и др. ремёсла; торговля от Северного Причерноморья до Восточного Средиземноморья. Во 2-й половине 4 –го - 1-й половине 1 века. до н. э., 1 век – 1-я треть 3-го века н. э. чеканила свою монету.

С кон. 2 века до н. э. ненадолго была подчинена Митридатом VI Евпатором. В период митрадатовских войн Тира, так же как и другие города северного Черноморья, была вовлечена в направленные против Рима предприятия Митрадата Евпатора. Это явствует из сходства типов монет Тиры в начале I в. до н. э. с типами монет Пантикапея и городов Понтийского царства.

С 1 века н. э. – под контролем Рима, административно связана с провинцией Нижняя Мёзия, во 2 – сер. 3 вв. имела римский гарнизон. В середине I века до н. э. Тира подчиняется Буребисте — «первейшему и самому великому среди царей Фракии и обладателю всех земель по обе стороны Дуная», а в результате западной экспансии Римской империи она включена в середине I век н. э. в состав провинции Мезия. Мирная жизнь процветающего города резко прерывается во второй половине III века после его разгрома готами, а во второй половине IV века оставшаяся часть населённого пункта погибает при пожаре, возможно, во время нападения гуннов.

В 214 году было отбито нападение на Тиру карпов (близки дакам). В ходе Скифских войн Тира попала под контроль готов, во 2-й пол. 3 – 4 вв. прослеживается варваризация и постепенное затухание городской жизни. Исследовались постройки (с 4 в. до н. э.), в т. ч. городская планировка, оборонительные стены с башнями, коллектор и др. Найдены греческие и латинские надписи, каменная и терракотовая скульптура, предметы импорта и др.

Точное время основания города неизвестно. Возможно, что первые греческие поселенцы появились в этом месте еще в архаическую эпоху, в VII — VI вв. Однако, поскольку Геродот 2 говорит только о „Тиритах», населяющих местность по нижнему Днестру, и не упоминает имени самого города, можно предполагать, что в его время поселение еще не оформилось в правильно организованную городскую общину.

Первыми памятниками, свидетельствующими о самостоятельном существовании античной Тиры, являются монеты, снабженные именем города. Наиболее ранние из них относятся к середине и второй половине IV в. до н. э. (рис. 23).

Среди изображений лицевых сторон монет преобладают головы богини Деметры в венке из колосьев или бога реки Тираса в виде безбородого юноши с маленькими рожками над лбом. На оборотных сторонах монет изображаются: тот же венок из колосьев, гроздь винограда, голова взнузданного коня, стоящий бык, рыба. Мы можем убедиться, что все виды хозяйства и промыслов, которые в настоящее время характерны для нашего Причерноморья, были знакомы античной Тире — в первую очередь хлебопашество в плодородных степях Бессарабии, разведение винограда, коне- и скотоводство на ее тучных пастбищах, рыбная ловля в лимане и прилегающей части Черного моря.

Об оживленных торговых связях ее с другими греческими городами говорят найденные на ее территории различные фрагменты керамики, между прочим, клейменые амфорные ручки — родосские, синопские, фасоские и из других мест.

Монеты Тиры разнообразны, интересны и художественны по исполнению. Однако они очень немногочисленны и по количеству не могут итти ни в какое сравнение с более грубыми и небрежными монетами Ольвии того же времени. Это свидетельствует, что торговая роль Тиры все же была много скромнее, чем роль Ольвии. Восстановление имени Тиры в очень фрагментированном списке плательщиков взносов в кассу афинского союза весьма сомнительно, 3 а помимо этого мы имеем от автономной эпохи только одну надпись, которая говорит, однако, скорее о чисто транзитной роли Тиры как станции на морском пути вдоль западного побережья Понта в Ольвию

Монеты античной Тиры

В середине I в. до н. э. Тира вместе с Ольвией подверглась разрушению во время опустошительного похода гетов, охватившего и города западного Черноморья. Повидимому, город целое столетие пролежал в развалинах. Вновь мы слышим о нем в середине I в. н. э. С 57 г. н. э. город Тира начинал свое собственное летосчисление, согласно которому датированы сохранившиеся надписи римского времени. Очевидно, введение своей городской эры было связано с восстановлением города из развалин при поддержке Рима. С этого же момента в городе начали обращаться очень стертые римские монеты, носившие в надчеканке начальные буквы имени города — ТYР. А со времени правления Домициана город уже более или менее правильно, правда с перерывами на некоторые правления, чеканит монеты со своим полным именем, хотя и помещает на лицевой стороне портреты императоров.

Исторические и археологические материалы подтверждают существование самых ранних этапов его развития: позднеклассического и эллинистического времени (VI век до н. э. — I век н. э.), римского и позднеантичного времени (I век — IV век). Основанный в VI веке до н. э. милетскими греками в устье полноводного Тираса (Днестра), город, названный Тирой, играет значительную роль в торговле колонистов с населением Нижнего Поднестровья и Подунавья. Этот рабовладельческий полис с олигархической формой правления имеет тесные взаимоотношения с Афинами, Милетом, Фасосом, Лесбосом, Коринфом, Родосом, Истрией, Ольвией и др.

IV—XIII века

Кто только не был здесь за многовековую историю. Кстати, основу своего современного названия он получил в IX веке, когда славянские племена тиверцев и уличей на месте древней Тиры построили город, названный Белым городом - Белгородом. Пошло имя от цвета известняка, который был основным и практически единственным строительным материалом. Впоследствии город неоднократно переходил из рук в руки. Здесь властвовали римляне.

В составе Древнерусского государства Белгород был форпостом на южных рубежах державы. Князь Олег во время своего знаменитого похода на Царьград в 911 году останавливался здесь со своей дружиной для пополнения провианта и воды. Не один раз сюда приходили татаро-монголы. На этих землях хозяйничали венецианцы, генуэзцы, венгры, поляки, молдаване, румыны. Более трех веков город находился под турецким игом. Входил в состав Российской империи, после того как был отвоеван в результате трех русско-турецких войн. И, наконец, с 1944 года Белгород находится в составе Украины.

История ранне-средневекового поселения до сих пор остаётся неясной. Некоторые предполагают, что на развалинах древней Тиры славянские племена антов строят свои жилища. Другие считают, что на тех же руинах строят свою «даву» гето-даки. Кто-то убеждён, что в VII в. поселение, покорённое Аспарухом, входит в границы Первого Болгарского царства. Можно прочесть о славянских племенах тиверцеви уличей, основывающих здесь во второй половине 1-го тысячелетия город Белгород, имеющий особое значение в обороне Киевской Руси. По мнению ряда историков, в X веке через Белгород пролегал путь воинов Олега, Игоря и Святослава.

Во 2-й половине 1-го тысячелетия - начале 2-го тысячелетия н. э. характер заселения не ясен. С 12 века известен как древнерусский г. Белгород; впоследствии находился под влиянием галицких и галицко-волынских князей. В 1210–30-х гг. в составе Венгрии, переименован в Фегер-Вар (Ферьер-Вар). После 1241 года в составе Золотой Орды. В 1-й половине 14 века - крупный порт, тесно связанный с генуэзскими колониями Крыма. Известен в этот период под названием Маврокастро, Монкастро, Монте-Кастро, Аспрокастро, Алби-Кастри. В 1377–78 город перешёл под власть Молдавского княжества под названием Четатя-Албэ («Белая крепость»).

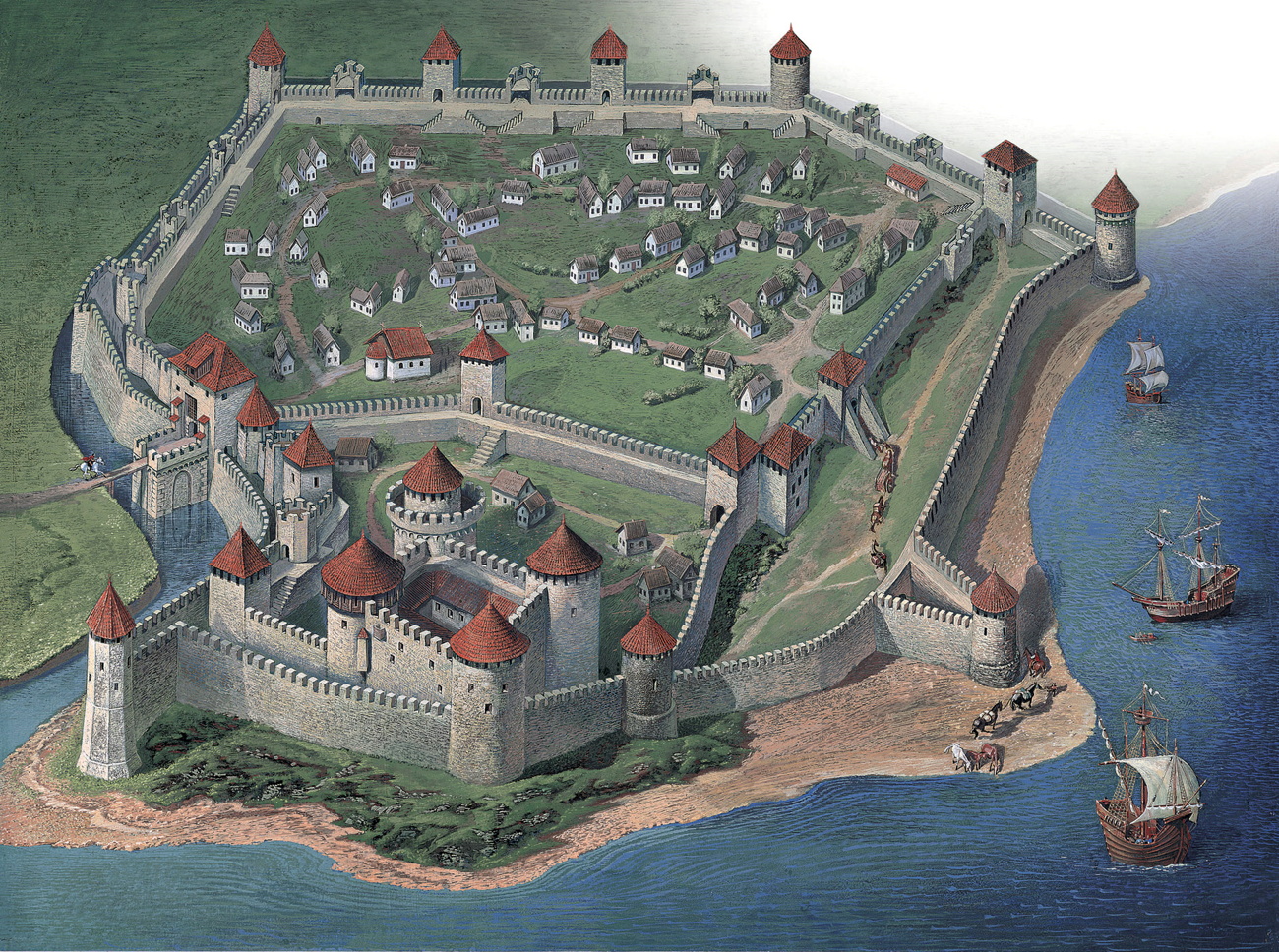

в XV в., началось сооружение крепостных стен, составляющих в настоящее время главную историческую достопримечательность города. Предположения о построении этой крепости генуэзцами, по-видимому, лишены всякого основания. 8 В Одесском историческом музее хранится ряд эпиграфических документов, происходящих из стен Аккерманской крепости: две славянских надписи от 1438 и 1454 гг. (рис. 24) и одна греческая от 1440 г.

Рис. 24. Славянская надпись с крепостной стены из Аккермана.

Все они говорят о постройке ворот и стен. Возведение крепостных сооружений в это время было вызвано как обострением междоусобий молдавских господарей, так и возросшей опасностью наступления турок. Во второй половине XV в. эта опасность надвинулась вплотную и в 1484 г. город был взят войсками турецкого султана Баязета II. Находясь более трех столетий под турецким владычеством, город носил наименование „Аккерман». Поскольку ак обозначает по-турецки белый, это наименование стоит, повидимому, в связи со славянским именем «Белгород». Турками были произведены некоторые переделки в крепости и ими же выстроен замок с четырьмя башнями в северо-восточном углу ее

В 17–18 вв. центр Буджакской (Белгородской) ногайской орды, находившейся в вассальной зависимости от Крымского ханства и Османской империи.

В 1503 г. Аккерман подпал под власть турок. Турки на протяжениии двух с половиной веков серьёзно укрепили крепость, возвели вторую крепостную стену практически вокруг всей крепости (стена со стороны Днестровского лимана в настоящее время практически вся разрушена из-за подмывания и разрушения стен водами лимана. Остались только её фрагменты).

В 1770 г., во время русско-турецкой войны, сдался отряду бригадира бар. Игельстрома (25 сентября 1770 года).

Осада Аккермана — одно из сражений русско-турецкой войны 1768—1774 годов, произошедшее в сентябре 1770 года во время кампании русской армии в Приднестровье.

После взятия Килии 21 августа 1770 года фельдмаршал П. А. Румянцев приказал Н. В. Репнину отправить отряд для захвата османской крепости Аккерман, расположенной на берегу Днестровского лимана. 8 сентября Репнин послал бригадира барона О. А. Игельстрома с четырьмя гренадерскими батальонами, эскадроном гусар и 250 черноморскими казаками под командованием Антона Головатого.

Антон Андреевич Головатый (рус. дореф. Антонъ Андреевичъ Головатый, 1732 год рождения (по иным данным 1744) — 28 января 1797) — бригадир русской армии, один из основателей, талантливый администратор и кошевой атаман Черноморского казачьего войска, инициатор переселения черноморских казаков на Кубань

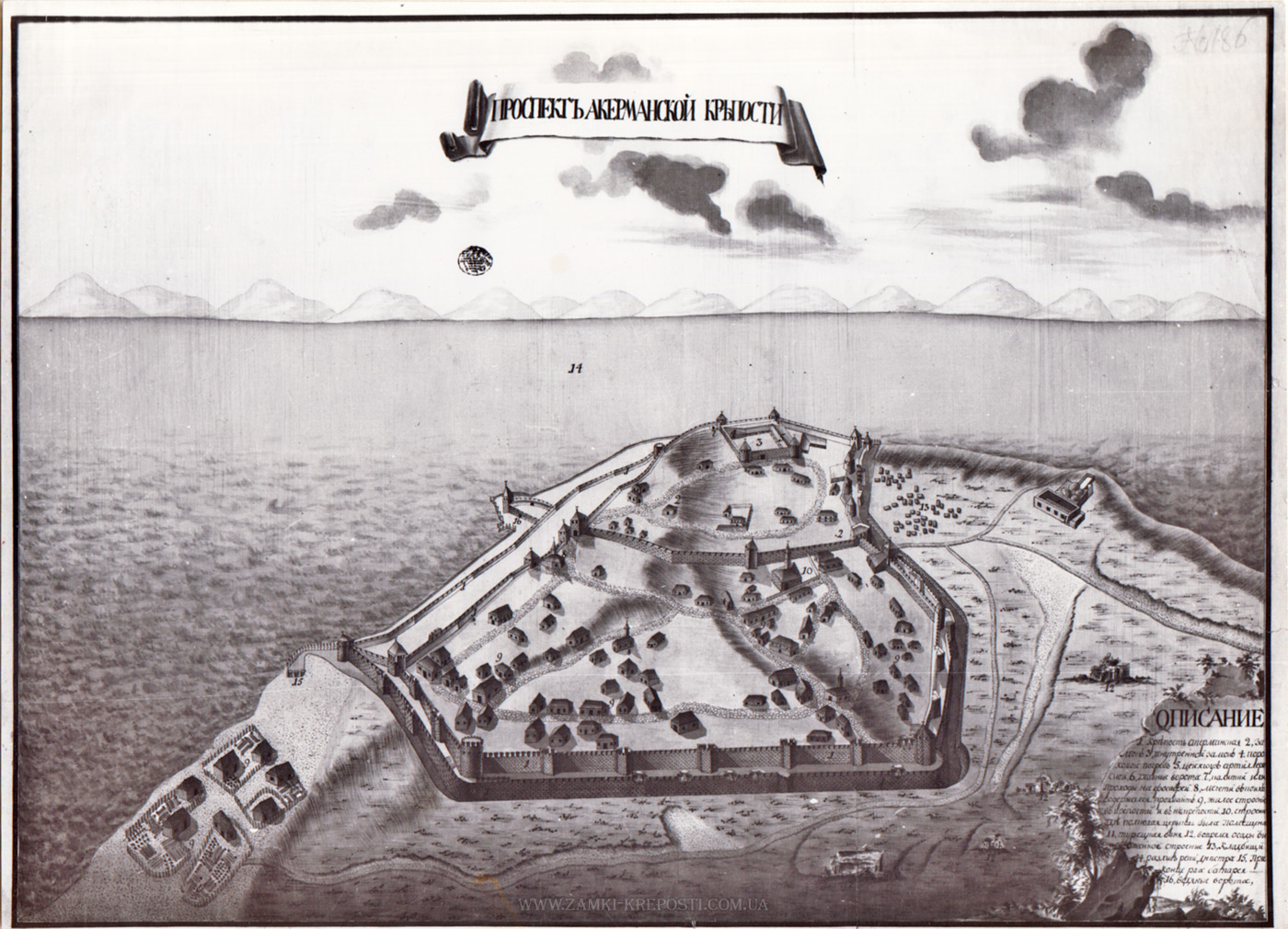

План крепости 1770 года

10 и 12 сентября майор И. Е. Ферзен, командовавший авангардом отряда, разбил турок, пытавшихся остановить его продвижение, и подошёл к крепости. 13 (24) сентября основные силы Игельстрома прибыли к Аккерману. Установив в предместье батарею из 13 полевых орудий, начали его осаду.

Крепость Аккерман по тому времени была одна из лучших в Бессарабии. Ее укрепления состояли из каменной стены, сухого рва с каменным эскарпом и контрэскарпом, высота которых доходила до семи сажень. Крепостная стена была усилена небольшими бастионами. Внутри крепости была еще одна каменная стена, отделявшая крепость от замка, имевшего вид редута. Гарнизон состоял из 1360 человек.

После отклонения предложения о сдаче 15 сентября крепость в течение пяти часов обстреливалась русской полевой артиллерией (осадной у Игельстрома не было). После очередного отказа гарнизона капитулировать 16 сентября начали рыть сапу к стенам крепости, чтобы заложить мину.

Игельстром послал капитана Нолькина с двумя ротами, 70 черноморскими казаками Антона Головатого и двумя пушками устроить небольшие укрепления в днестровском устье, чтобы отрезать осажденным сообщение с Очаковом. 15 сентября Нолькин разбил отряд крымских татар и заставил последних принять подданство России. В тот же день в устье Днестра вошло 20 турецких судов для помощи осаждённому гарнизону. Попав под огонь пушек, турецкие суда отплыли обратно в Чёрное море. Черноморская казацкая флотилия под руководством А.А.Головатого принимала участие во взятии крепостей Очаков, Аккерман и Бендеры.

Несмотря на прибытие 22 сентября турецкого посланца[3] с письмом от коменданта сдавшихся Бендер, посоветовавшего аккерманскому гарнизону поступить подобным образом, и подход кавалерии отряда М. Ф. Каменского (5 мушкетерских батальона, 2 полка кавалерии), только 25 сентября турки согласились на капитуляцию. 28 сентября (9 октября) русский отряд занял крепость.

В крепости было найдено 65 пушек, 8 мортир и 3 гаубицы; 8 тысяч ядер, 2 тысячи бомб, тысяча пудов пороха. Потери русских за время осады составили 23 убитых и 109 раненых.[4]

В Аккермане был оставлен русский гарнизон.

В 1774 г. согласно Кучук-Кайнарджийскому мирному договору Аккерман был возвращен туркам.

Еще через 15 лет после Кучук-Кайнарджийского мира осада этого древнейшего оборонительно сооружения под руководством Тайфур-паши была произведена после успешного завершения осады Очакова войсками под управлением графа Григория Потемкина, частями Черноморского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова, а также при участии М.И. Кутузова (будущего героя войны 1812 г.), который впоследствии несколько месяцев был комендантом крепости, полковника Войска Донского М. Платова и тогда ещё секунд-майора Барклая-де-Толли.

Продвигаться на Бендеры две дивизии Потемкина начали 11.07.1789 г. В это время 30-тысячный корпус Османа-паши двинулся на территорию Молдавии, стремясь нанести сокрушительное поражение русско-австрийским войскам до момента соединения с армией Потемкина. Благодаря действиям Суворова, войска которого соединились с отрядами принца Кобургского, туркам достичь этой цели не удалось. 21.07.1789 г. русско- австрийские войска атаковали противника под Фокшанами и нанесли им поражение. Войскам Потёмкина удалось 20.08.1789 добраться до Бендер. Сюда были стянуты основные части русской армии в Молдавии. В ответ визирь начал наступать, пытаясь воспользоваться ослаблением противника. Его 100-тысячная армия перешла Дунай в конце августа и направилась к Рымнику, где 11.09.1789 г. потерпела поражение от союзных войск Суворова и принца Кобургского. Потемкин не рискнул сразу наступать за Дунай, оставив войска возле Бендер, отдав приказ Гудовичу атаковать Хаджибей и Аккерман.

13.09.1789 г. отряд казаков и конных егерей под командованием Михаила Ивановича Платова атаковал турецкие отряды при Каушанах. Под началом полковника Платова отличился и секунд-майор Барклай-де-Толли (будущий фельд-маршал в войне 1812 года). Противник был разбит, в плен попали 160 турок и сам Сангал-паша. Казаки захватили 32 знамени и 72 пушки. Платов получил приказ атаковать Паланку. Этот приказ был исполнен – русские заняли замок и взяли в плен коменданта. Казакам достались большие запасы пороха, боеприпасов, провизии, а также 8 пушек. Потемкин, получив рапорт об успехах казаков, отдал приказ отряду генерал-аншефу Долгорукому взять Аккерман, в составе отряда был полк Платова. После получения ультиматума от Платова о сдаче крепости трехбунчужный паша Тайфур Салоникский запросил время на раздумье. Платов согласился, и уже утром прибыла делегация Аккермана с требованием отправить турецкого парламентера к фельдмаршалу Потемкину. Потёмкин встретился с турецким делегатом, но от позиции, озвученной Платовым, не отказался. Действия турок не принесли результата – помощь в Аккерман не пришла. Гарнизон Аккермана не планировал капитулировать, поэтому открыл артиллерийский огонь по отрядам подошедших казаков. Обстрел велся с позиций на крепостном валу и с кораблей на Днестре. Г. Потемкин перебросил к Аккерману дополнительные сухопутные части и флотилию, находившуюся возле Гаджибея. Осознав численное преимущество и мощь русских войск 18.09.1789 года Аккерман сдался, а на четвертый день 3-тысячный гарнизон паши Тайфура Салоникского вышел из крепости, оставив победителям запасы и артиллерию.

Аккерман был занят донскими казаками под предводительством М. И. Платова ( полковнику Матвею Ивановичу тогда было всего 23 года) совместно с черноморскими (бугскими) казаками, посланными князем Г. А. Потёмкиным-Таврическим (звание бригадира русской армии Платов получил указом 25 сентября 1790 года).

На Комендантской башне Аккермана в 1789 году ключи от крепости были вручены сдавшимся Тайфур-пашой Михаилу Кутузову. Михаил Илларионович был насколько месяцев комендантом Аккерманской крепости.

В компании 1789 года генерал-майор М. И. Кутузов командовал передовой конницей, частью донских казаков и находился сентября 13-го при истреблении неприятельского корпуса при Каушанах, а потом при взятии крепости Аккерман и Бендер. М. И. Кутузову было приказано оставить Бугский егерский корпус и отправиться в Аккерман, «принять там команду» и организовать разведку за перемещением турецких войск и судов.

После падения Аккермана крепость Бендеры, как и предполагало русское командование, оказалось в полной изоляции. Кольцо блокады вокруг этой важной крепости сжималось с каждым днем. Потемкин стал готовить войска к штурму. Платов ежедневно проводил учения с казаками, готовя их к взятию крепости. Однако до решительных действий не дошло. Видя серьезность намерений российского командования любой ценой взять Бендеры, турки пошли на переговоры, а 11 октября 1789 года сдались. Успех этот во многом был предопределен умелыми действиями командующего конницей М.И.Кутузова, разбившего на подступах к Бендерам трехтысячное войско буджакских татар. Турки преподнесли ключи от крепости Г.А.Потемкину-Таврическому, палатка которого находилась на Борисовском холме северо-западнее крепости. Падение Бендер было отпраздновано русскими обильной пушечной стрельбой и фейерверками. Впрочем, по Ясскому мирному договору 1791 года Бендеры с прилегающей территорией были возвращены Турции.

Наступила дождливая осень. Слякоть и непогода привели к тому, что военные действия стали постепенно затухать. Русская армия была отведена на зимние квартиры. Кампания 1789 года завершилась. Она не принесла русским решающих побед, но имела важные стратегические последствия для общей победы в войне с Османской империей.

И только в ходе русско-турецкой войны 1806–12 г.г. турецкая крепость Аккерман 30 ноября 1806 года сдалась корпусу российской армии под командованием генерал-лейтенанта герцога А. Э. Ришельё, после переговоров с турками генерал-майора Е. Х. Ферштера и наказного атамана казачьего Бугского войска князя Кантакузена.

Егор Христианович Ферстер (1756 — 4 ноября 1826), российский командир эпохи наполеоновских войн, из брауншвейгских дворян. генерал-лейтенант Русской императорской армии, один из основателей Одессы.

Князь Николай Родионович Кантакузен (1763—1841) — генерал-майор русской армии из рода валахских князей Кантакузенов, ведших начало от византийских императоров; сын полковника русской службы Радукана Кантакузена. В начале войны Кантакузен был назначен наказным атаманом Бугского казачьего войска, также сформировал 6 волонтёрских полков в Дунайских княжествах.

Только спустя 6 лет после заключения Бухарестского мира 1812 года, в 1818 году город Аккерман, как все земли находящиеся между Днестром и Прутом, вошёл в состав Российской империи.

Интенсивная строительная деятельность развёрнута в Аккерманской крепости в 1807—1832 годах по инициативе русского военного командования. Причисленная к оборонительным сооружениям второй категории, крепость превращена в склад вооружения и место дислокации воинских подразделений.

С 1811 г. Аккерман был причислен к разряду крепостей 3-го класса,

С 1818 уездный город Бессарабской области.

Русский поэт Александр Пушкин, находясь в изгнание в Кишиневе, побывал в Аккерманской крепости.

В течение трехдневного пребывания в крепости в 1821 году поэт написал знаменитое послание «К Овидию», поскольку именно эта местность напоминала ему об изгнанника Овидия, который, согласно легенде, был сослан именно в греческий город Тира.

В 1832 году Аккерман утратил своё военно –стратегическое значение и исключён из разряда крепостей 3-го класса.

Продолжение см. часть вторая

СПИСОК ССЫЛОК

1) Большая советская энциклопедия

2) https://pohodnik-forever.blogs...

3)https://dzen.ru/a/YpsSQSkX3V0Y...

4) https://ru.wikipedia.org/wiki/...

5) https://pohodnik-forever.blogs...

6) https://arheologija.ru/zograf-...

7) https://pomnirod.ru/materialy-...

Оценили 115 человек

290 кармы