Фрагмент мемуаров российского предпринимателя и золотопромышленника Вадима Туманова.

В книге «Всё потерять — и вновь начать с мечты» Вадим Иванович вспоминает о самых трудных годах своей жизни — о том времени, когда он был узником ГУЛАГа. Владимир Высоцкий был другом Вадима Туманова и посвятил ему песню «Был побег на рывок». В этом году Вадиму Ивановичу, дай Бог, исполнится 90 лет. Итак. Нам предстоит вернуться на 69 лет назад.

Высоцкий прилетал к другу на прииски. Источник: pinterest.com

…Весной 1948 года сухогруз «Уралмаш», груженный лесом, вышел из Мурманска с заходом в Тромсе и приближался к порту Гетеборг. Рейс был очень трудный, шли шхерами, почти нес время в сопровождении лоцманов. Мне двадцать с небольшим, и если в эти годы ты штурман, третий помощник капитана, стоишь на мостике, и мокрый ветер в лицо, а из тумана наплывает панорама чужого города, — чувствуешь необыкновенную силу. Жизнь только начинается, все еще впереди! Стою на мостике, вспоминаю…

Из бухты Витязь меня везли в Зарубино на полуторке. Шофера звали Вася — большой голубоглазый парень. Когда я зашел в казарму, меня, как новичка, окружили солдаты, расспрашивая, как я здесь оказался. Через какое-то время зашел старшина Петров, улыбаясь: «Ну, новичок, у нас так принято — ты обязательно должен подраться». И это, наверное, было бы нормально, если бы не один момент, который мне запомнился на всю жизнь. Солдат по фамилии Мочалов, еще толком не разглядев меня, вскочил с кровати с непонятным рвением: «Товарищ старшина, разрешите я!»

Он был на полголовы выше меня, намного шире в плечах. Его лицо и глаза даже сейчас, спустя более полувека, живы в моей памяти. Старшина Петров подал мне перчатки и стал объяснять, как нужно стоять, не зная, что я уже боксировал со многими ребятами из сборной флота. Никакого ринга не было — просто открытая площадка. А судья — тот же старшина Петров.

Послевоенный Мурманск. 1948 г.

Послевоенный Мурманск. 1948 г. Источник: pinterest.com

Я не знал, занимался Мочалов боксом или нет, и он тоже ничего не знал обо мне, рассчитывал на свою силу. С первых секунд я понял, что у него какое-то дикое желание избить меня. Его первые движения были непонятны. Я в открытой стойке провел левый прямой удар, показывая ему, что не понимаю, что дальше делать, и, как бы боясь его, сделал движение назад. Он яростно бросился на меня, и я очень просто встретил его прямым правой. Он грохнулся на бетонный пол. Полная тишина. «Еще кто-нибудь хочет?» — Я опустил руки. Желающих больше не нашлось…

С четырнадцати лет я рос комсомольцем, принимал на веру идейные постулаты, какие моему поколению давала школа, доступные нам книги, окружающая среда. Я слышал о существовании другой жизни, в которой арестовывают людей, увозят в лагеря. И хотя среди них оказывались наши знакомые, у меня не было и малейшего представления о глубине пропасти, которая разделяет страну ударных пятилеток и страну лагерей. Я не задавал себе вопросов, не мучился сомнениями. Мир казался предельно ясным. Мы были готовы умереть за власть Советов. Нам и придется за нее умирать, но совсем не при тех обстоятельствах, которые мы воображали в своей наивной и глупой юности…

Комсомольцы местного Дворца молодежи.

Комсомольцы местного Дворца молодежи. Источник: pinterest.com

Теплый летний день. Я приближаюсь к кинотеатру, как вдруг кто-то берет меня за плечо. Оборачиваюсь — Красавин, за ним еще один в штатском, а у обочины дороги черная «эмка».

— Пройдите, пожалуйста, к машине.

Я сажусь на заднее сиденье, рядом с каким-то человеком, второй усаживается по другую сторону от меня, Красавин сел впереди рядом с водителем. Машина еще не тронулась, как меня просят поднять руки и с обеих сторон обыскивают. Красавин поворачивается ко мне:

— Вы арестованы. Обвиняетесь по статьям пятьдесят восемь, шесть; пятьдесят восемь, восемь; пятьдесят восемь, десять.

Что за комедия, — возмущаюсь, — что за фокусы?

Загрузка арестованных.

Загрузка арестованных. Источник: pinterest.com

Советую выбирать выражения! — говорит Красавин. Машина въезжает в центральные ворота порта и поворачивает налево, к зданию водного отдела. В том самом кабинете, где мы недавно встречались, Красавин официально зачитывает постановление о моем аресте и просит двух других сотрудников сорвать шевроны с моей формы и кокарду с мичманки. Меня ведут по каменным ступеням в подвал, в одну из камер предварительного заключения. Мне кажется, что это кошмарный сон, который я когда-то уже видел. В камере нет окон, откуда-то сверху едва брезжит искусственный свет, и нужно время, чтобы глаза смогли различать предметы. Нары из массивных бревен, на деревянном столе — иссохший кусок кеты, просоленной так обильно, что крупицы соли поблескивают, как стекло.

Потом во многих камерах я видел такой же крепко посоленный кусок красной рыбы, обычно кеты, явно оставленный с умыслом: еще больше ломать заключенных, заставляя постоянно испытывать жажду.

Не знаю, сколько прошло времени, когда я ощутил наступление вечера. Сквозь бетонные блоки подвала в камеру пробиваются гудки пароходов, скрежет двигающихся по рельсам портальных кранов, стуки полувагонов, скрип судовых лебедок и грохот якорных цепей, уходящих из бортовых клюзов под воду. А над всеми этими звуками, где-то совсем близко, перекрывая их, с какой-то, как мне представилось, ярко освещенной палубы репродукторами разносится по всей акватории порта голос Лидии Руслановой: «Валенки, да валенки-и-и, эх да не подшиты, стареньки-и-и…» Лежу на нарах, глядя в низкий потолок, прислушиваясь к звукам ночного порта, еще не зная, что громыханье металла и голос певицы будут всю оставшуюся жизнь вызывать в памяти эти первые часы неволи и причинять долгую, ноющую боль.

Ночь. Грохот. Песни…

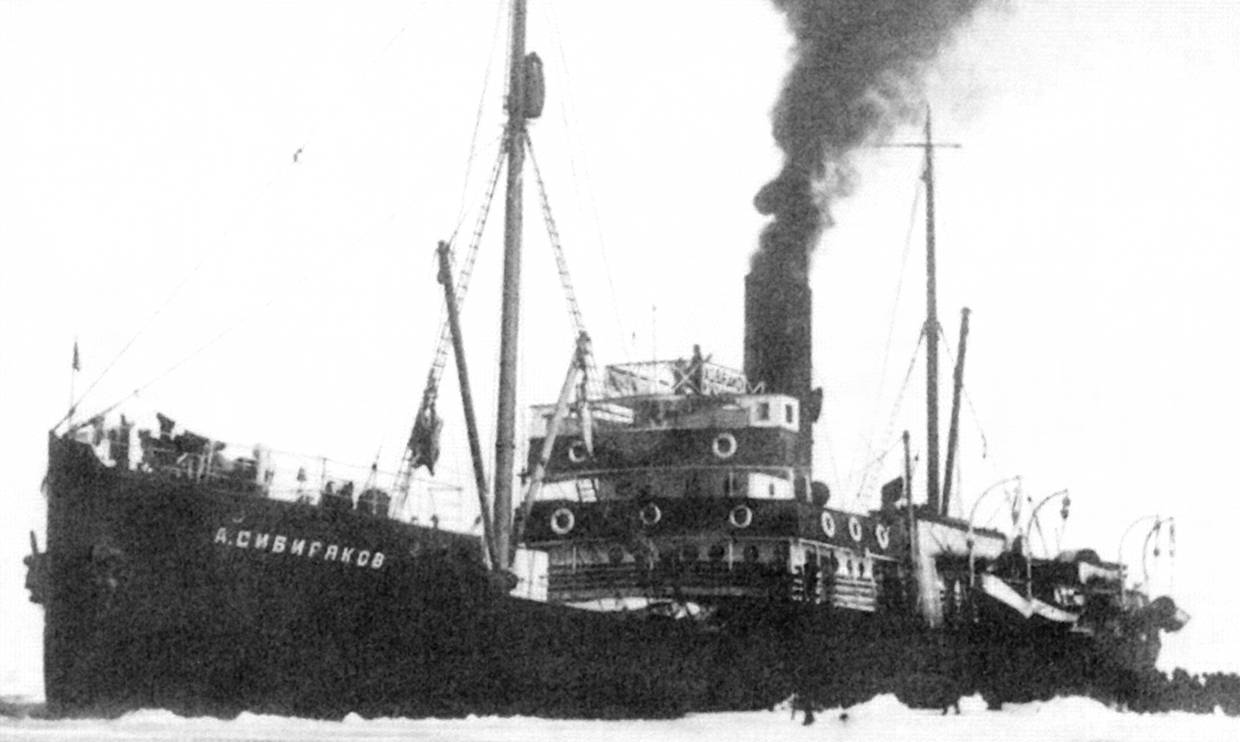

Я долго не могу уснуть. Часа в два ночи слышу, как скрипнул засов железной двери, в камеру вводят еще одного человека, по виду старше меня, тоже моряка. Его лицо мне кажется знакомым. Ну конечно! Я видел его фотографии на страницах владивостокских газет и на Доске почета в пароходстве. Я узнал его: знаменитый ледовый капитан Юрий Константинович Хлебников, один из энтузиастов освоения Северного морского пути. Его имя известно было курсантам всех мореходок. Он был капитаном ледокольного парохода «Сибиряков», впервые в истории арктического мореплавания прошедшего от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию. С тех пор у полярных моряков появился новый термин — «сквозное плавание», или «сквозной рейс». Год спустя «Сибиряков» участвовал в первой Ленской транспортной морской экспедиции. Караван, идя в густом тумане над разводьями, встретил в Карском море у острова Скотт-Гансена тяжелые льды, и, когда пароход пошел на разведку, были открыты пять островков, неизвестных лоцманским картам.

Героическая гибель ледокола «Сибиряков».

Героическая гибель ледокола «Сибиряков». Источник: pinterest.com

В другое время Хлебников был капитаном легендарного ледокола «Ермак». Этот лидер советского ледокольного флота впервые сделал возможными регулярные плавания торговых судов в зимних условиях Балтики, а в годы Великой Отечественной войны участвовал в прорыве блокады Ленинграда. И в послевоенные времена Хлебников водил корабли к малодоступным берегам Заполярья, доставляя грузы и продовольствие зимовщикам арктических метеостанций, жителям северных островов, аборигенам тундры.

Теперь на соседних нарах сидит страшно усталый человек лет под пятьдесят. По возрасту Хлебников годится мне в отцы. С его кителя тоже сорваны шевроны. Мы разговорились. Он сидит второй месяц. Обвинения почти те же, что у меня, — шпионаж и что-то еще антисоветское. На мой вопрос: ну ладно я, третий штурман, каких тысячи, но знаменитому капитану Хлебникову разве трудно доказать свою невиновность? — он усмехается и отвечает грубоватым анекдотом, теперь тривиальным, а тогда услышанным в первый раз из его уст. Зайца спрашивают: «Чего ты, заяц, бежишь?» «Там верблюдов е***", — отвечает. «Так ты же не верблюд!» — «Э, все равно вые*** — а потом доказывай, что ты не верблюд»…

Суд над нами с Костей объявляют закрытым, кроме обычных участников заседания и нас, обвиняемых, в комнате никого. Боясь, что на меня не наберется обвинений для статьи 58−10, следователи притащили меня к делу, к которому я вообще не имел никакого отношения. По этому делу прокурор просил дать мне шесть лет, как и Косте Семенову. Но поскольку я говорил грубо и на повышенных тонах, судья мне дал пятнадцать и распорядился вывести из зала. Я никогда не считал себя виновным по этой статье. Поэтому, получив буквально через несколько дней по статье 58−10 восемь лет, я никогда не обращался с просьбой о пересмотре того дела. Расскажу, какой я увидел пересылку «три-десять» на Второй Речке в начале 1949 года. В зоне было множество бараков. Трудно даже примерно подсчитать, сколько в них могло находиться людей. Тем более, что долго здесь не задерживались. Подобная пересыльная зона в Ванино вмещала до 30 тысяч человек. В «три-десять», я думаю, осужденных содержалось единовременно меньше, но бараки постоянно были переполнены, по преимуществу — направляемыми на Колыму. Однажды вечером, когда конвой вел нашу бригаду из каменоломни в зону, наш путь пересекла парочка, возвращавшаяся от берега в поселок. Он в мичманке и в модном тогда среди штурманов черном макинтоше английского покроя, а юная блондинка — в вельветовой куртке. Когда, обнявшись и не обращая внимания на колонну заключенных, они приблизились к нам, я узнал моего приятеля Мишку Серых. Он жил по соседству с Костей Семеновым, мы часто вместе проводили время и проходили штурманскую практику на одной палубе. Его отец был репрессирован в 1937 — 38 годах, и в Мишке постоянно жил страх, что в какой-то момент ему могут бросить в лицо: «Сын врага народа!» Зная об этой его уязвимости, я не хотел смущать его окликом, обнаружить его связь с арестантом. Пусть себе прогуливается. Но, когда они поравнялись со мной, меня сразила мысль, что это, быть может, последний мой знакомый из прошлой жизни, встреченный перед отправкой, скорее всего, на Колыму, и я не выдержал.

Мишка-а-а! — Парочка обернулась. Задержала шаг колонна, конвоиры защелкали затворами, но, убедившись, что угрозы порядку нет, быстро пришли в себя.

Что, знакомый? — подходит ко мне старший конвоя.

Я молчу, предоставив Мишке право решать, знакомы мы или нет. — Вадим?! — Мишка стремительно направляется ко мне. Его останавливают.

Между нами стенкой конвоиры. Мишка уговаривает старшего разрешить передать мне что-нибудь. То ли осанка штурмана расположила конвоиров, то ли присутствие девушки — но на виду у всей колонны Мишка достает из своих карманов деньги, сколько их там было, и — это было невероятно! — передает мне через конвоиров вместе с пачкой сигарет, хотя знает, что я не курю. Пожать друг другу руки нам не дают.

Сколько я ни оборачивался, Мишка и его девушка стояли, не двигаясь, помахивая нам, пока колонна не скрылась за сопкой.

Потом Мишка Серых стал известным на Дальнем Востоке капитаном. Его судно типа «Либерти» шло из Канады груженное пшеницей. Во время шторма судно почти раскололось надвое, но Серых и его экипаж все-таки привели пароход в порт назначения. Он стал Героем Социалистического Труда. Мы с ним больше не встречались.

Я пишу эти строки, когда Михаила Серых уже нет в живых. Но пусть хотя бы на небесах Мишка знает, что настоящим героем в своей памяти я его числю с нашей последней минутной встречи весной 49-го в бухте Диамид — между каменоломней и лагерем…

Бухта Диомид.

Бухта Диомид. Источник: pinterest.com

Помню разговор с Иваном Львовым. Это происходило на штрафняке Широком, где я просидел полтора года. Среди воров принято считать, что все они равны. Но я уверен, что Иван Львов был в те годы как бы генсеком в криминальном мире Союза. У него симпатичное интеллигентное лицо, был начитан, много знал, был человеком очень решительным, смелым. Просидев с ним довольно много, я не помню, чтобы он матерился. На воровских сходках, где я иногда присутствовал, потому что находился в тех же камерах, я слушал, когда он выступал. На сходках были люди яркие, почти каждый — индивидуальность, но даже среди них Львов выделялся.

Как-то ему передали три бутылки спирту. Он предложил выпить и мне. Когда в тюрьме 450 заключенных и ты приглашен в круг из шести-восьми человек выпить граммов пятьдесят спирту, можно понять, как к тебе относятся. Однажды во время прогулки я сказал:

- Вань, ты же понимаешь, что хуже, обидней, оскорбительней слова «вор» для человека быть не может. Когда-нибудь ты выйдешь из лагеря, уже в солидных годах, и перестанешь быть вором.

По законам того страшного мира одной этой фразы было достаточно, чтобы со мной было навсегда покончено. Иван покраснел и, прищурившись, с какой-то злостью сказал:

Вадим, я все понимаю. Но что делать? Так сложилась жизнь. Я не говорю, что она хорошая, но это моя жизнь. Пойми это: зона — моя жизнь. Я вижу многие несправедливости, но ты слышал когда-нибудь, тебе говорил кто-нибудь, что я или другие ребята, подобные мне, обидели в зоне кого-нибудь?

Скажи, разве нельзя эту жизнь изменить? — спрашиваю я.

А зачем? Чтобы ударно трудиться за сто рублей? Когда с вас дерут налоги, когда вам за вашу работу почти ничего не платят или платят гроши, а потом под разными предлогами еще отбирают, вы их не называете ворами? Все законно? Но пусть те воры живут как хотят, а это, повторяю, наша зона и наша жизнь. Конечно, тут совсем не тот мир, который мы оставили, но в этом нашем мире мы то же умудряемся как-то жить. И здесь себя чувствовать свободными…

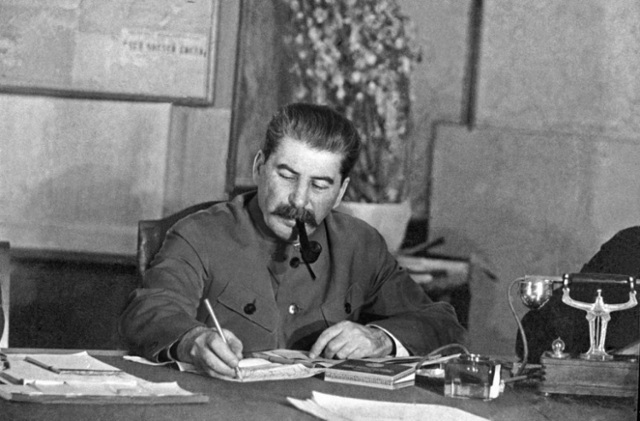

Сталин за рабочим столом.

Сталин за рабочим столом. Источник: pinterest.com

Через много лет в мои руки попадет книга о С. П. Королеве [советский учёный, инженер-конструктор], и мне будет очень неприятно читать, будто он всю жизнь верил в Сталина и только XX съезд открыл ему глаза. Я в это совсем не верю. Королев сидел в лагере Мальдяк, созданном в 1937 году, где в небольшой долине было шесть лагерных зон по две тысячи заключенных в каждой. Он ведь не дурак был. От лагерных старожилов, осужденных в 30-е годы, я не раз слышал то, что сам наблюдал позднее, в конце 40-х и начале 50-х: всякий, кто в лагере начинал говорить о Сталине хорошо, вызывал насмешку и подозрения. На него смотрели как на полудурка или могли ботинком дать по роже…

25.05.2017

Оценили 3 человека

5 кармы