«Кругом измена, трусость и обман...» - записал Государь в своём дневнике в те февральские дни.

Отмечаемый в эти дни печальный юбилей - столетие начала Великой Русской Смуты ХХ века, названный в советских учебниках истории «февральской буржуазной революцией» не остался без внимания СМИ. Однако, несмотря на столь почтенный возраст, событие это, как и многое другое, связанное с трагичным 1917 годом, остаётся скрытым в тумане лжи, кривотолков, откровенных фальшивок и подтасовок. Потому что так было выгодно и либералам, захватившим тогда власть, и узурпировавшим её в свою очередь большевикам. Да и нынешним идейным наследникам тех «февралистов», взявшим в августе 1991-го реванш у нокаутированной партократии, нет никакого резона «ворошить прошлое», всматриваться в канву события, потрясшего до основания тысячелетнюю Россию. Поэтому, есть все основания не доверять прежним официальным точкам зрения на «Февраль 17-го» и попытаться самостоятельно разобраться со смыслами, поводом, причинами, движущими силами революции. Или, говоря точнее, переворота или заговора. А тем где есть заговор, можно смело говорить о предательстве и измене.

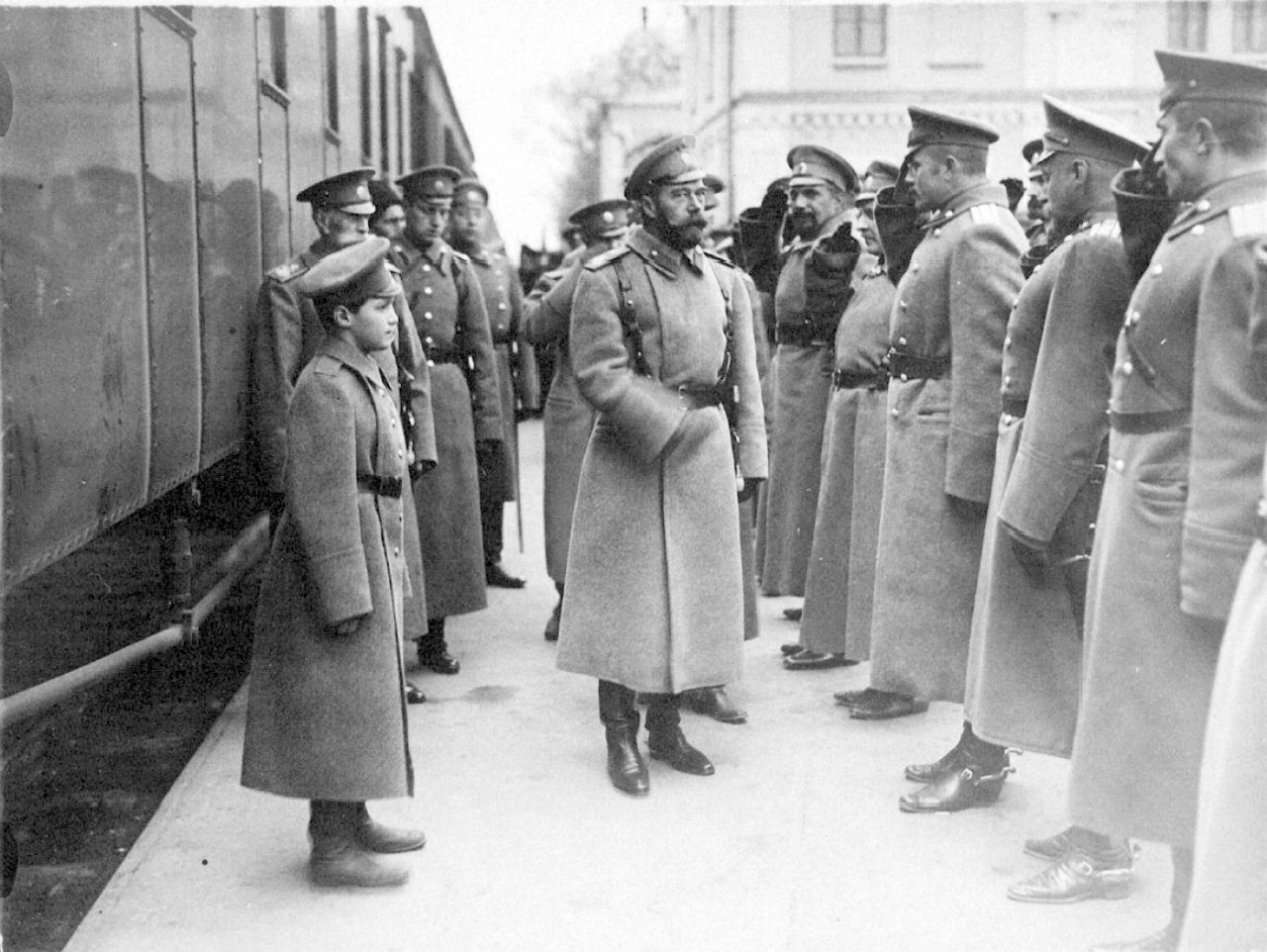

Пересекающиеся параллели. Главной целью заговорщиков, среди которых находились люди из ближайшего окружения царя, лидеры левых думских фракций, некоторые генералы, представители крупного старообрядческого и еврейского капитала, было лишение власти законного монарха - Николая Александровича Романова. Дальнейшее казалось им уже делом второстепенным. Свой интерес к смене власти по разным причинам имелся, как у противников России, так и у её союзников по Антанте, т.ч. недостатка в деструктивных силах и финансировании антимонархического заговора не было.

Отсюда основной упор антигосударственной пропаганды делался на дискредитацию царя, его семьи, самой идеи монархии; якобы ужасающее бедственное положение народов России, изнывающих под ярмом самодержавия; отсутствие всевозможных свобод (это в условиях войны - !) и других необходимых для полного «народного счастья» атрибутов. И результат, при отсутствии активного контрпропагандистского противодействия со стороны правительства, не замедлил сказаться...

Кинохроника, фоторепортёры сохранили для потомков ликующие лица современников той поры. Все, кажется, захвачены общим порывом свалившегося на их головы счастья! Ещё бы: случалось грандиозное событие, участниками которых им довелось стать: не стало царя, можно во всё горло кричать: «Свобода!», «Да здравствует революция!» и «Долой самодержавие!» и тебе за это ничего не будет. Теперь автоматически на народ, словно из рога изобилия, посыпаются все блага! Наивно? Но, вот как вспоминал те дни В.Д.Набоков - один из лидеров партии кадетов, член Временного правительства, отец известного писателя и масон: «На улицах масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время, как проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня (я шёл с края), сошёл с тротуара, подбежал ко мне, схватил меня за руку и, потрясая её, благодарил меня «за всё, что вы сделали»... На Потёмкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем... В эти 40-50 минут пока мы шли к Государственной Думе, я пережил не повторившейся больше подъём душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм...».

Чтобы понять описываемый восторг толпы той поры, давайте вспомним август 1991-го! Всмотритесь в лица участников революционных событий 26-летней давности, запечатлённых на плёнке или напрягите память. Разве тогда в столице была не та же эйфория? Не те же радостные лица, что, вот теперь точно наконец-то, получена чаемая свобода и с завтрашнего дня всё пойдет по новому - по лучшему? Везде «триколоры» и призывы: «Долой КПСС и ГКЧП»! Ещё вчера острожные, вполне лояльные властям газеты, сегодня выходят под едкими, антикоммунистическими заголовками. Помню, например, такой: «Кошмар! На улице Язов!»...

Эти параллели вполне уместные, ведь, народ обманулся в обоих случаях, купившись на посулы настоящей свободы, получив взамен катастрофу, крах государства! Хотя есть, конечно, и отличия. Если, например, в 1991-м, на 75-м году советской власти народ, простаивая в очередях, отоваривался по талонам и карточкам, то в феврале 1917-го, на третьем году тяжёлой войны, в России - единственной из воюющих стран, продовольственные карточки не вводились. Хотя трудности, естественно, были! Например, накануне начала событий в Петроград из продажи пропал чёрный хлеб. И хотя белый, но подороже, лежал на прилавках свободно, появились недовольные. У булочных образовались очереди. И кому то очень захотелось сделать этот факт - фитилём для потрясшего страну до основания революционного взрыва.

Не хлебом единым. Что ж, попытаемся копнуть глубже и на примерах и фактах разобраться: так ли уж невмоготу было русским людям жить при «проклятом царизме»? Воспользуемся для этого статистическими и фактологическими данными, взятыми из справочной, документальной литературы, в частности справочнике «Россия.1913 год», переизданном РАН в 1995 году.

Надо признаться, жилось при Николае Втором тогда вполне сносно. Как раз при нём рубль обрёл вес и стал активно теснить марку и франк, обгонять доллар и быстро приближаться к британскому фунту стерлингов - эквиваленту тогдашней мировой валюты. Тогда же, впервые за всю историю России доходная часть бюджета превысила расходную. За 10 предвоенных лет превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше двух миллиардов рублей. Бюджет страны вырос с 1,2 миллиардов в начале его царствования (1894 г.) до 3,5 миллиардов рублей к началу войны. Золотой запас страны за тот же период увеличился с 648 миллионов до 1604 миллионов рублей. При этом, налоги оставались самыми низкими среди развитых стран. Например, в 8,5 раз ниже, чем в Британии.

Это привело к бурному расцвету русской промышленности и способствовало притоку капиталов из-за рубежа. В период правления Николая молодая национальная промышленность увеличила свою производительность в четыре раза! С началом войны рост производства ещё больше возрос. Небывалыми были темпы строительства железных дорог, ежегодно увеличиваясь на 1574 километров - абсолютный рекорд скорости. Это давало мощный толчок для развития тяжёлой промышленности, металлурги и машиностроения, а значит, создавало и рабочие места. Так, за этот период выплавка чугуна в стране увеличилась почти в четверо, добыча угля более чем в четыре раза, добыча марганцевой руды и выплавка меди - в пятеро, выплавка стали за пять предвоенных лет выросла на 60%. Лидирующие позиции в мире Россия занимала в нефтедобыче и нефтеперерабатывающей промышленности. Причём, ещё с 1896 года указом царя экспорт сырой нефти был ограничен, и 94% всей добычи чёрного золота перерабатывалось внутри страны. Русские горюче-смазочные материалы ценились за границей и теснили с рынков лучшие американские образцы. Россия вышла на первое место по гражданскому судостроению. Вопреки советской пропаганде уже тогда в России имелись электростанции, строились автомобили, создавались самолёты.

«Ни один народ ... не может похвастаться подобными результатами». Росли доходы и сбережения населения страны, а вслед за ними увеличивалось потребление товаров первой необходимости, что стимулировало лёгкую и пищевую промышленность. Так, в предвоенный период удвоилось производство х/б тканей, текстиля, обуви, росла покупательская способность подданных. Огромных успехов Россия добилась в производстве сельскохозяйственной продукции. В период царствования Николая Александровича, несмотря на несколько неурожайных лет, сбор урожая хлебов удвоился. Россия являлась главным поставщиком на мировом рынке хлеба, масла, яиц. В предвоенном 1913 году на долю России пришлось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции. Свободный, не отягощённый указаниями сверху где, когда и что сеять крестьянский труд, давал свои результаты.

Сегодня трудно в это поверить, но в 1912-1917 гг. русские рабочие (по крайней мере, на крупных предприятиях) зарабатывали не меньше европейских, а цены на основные продукты питания в России были гораздо ниже! Так, в 1913 году в Петербурге даже чернорабочий в день зарабатывал рубль с полтиной, а слесарь уже 2 рубля 63 копейки. При этом килограмм мяса в столице стоил 50 копеек, десяток яиц - 30 копеек, буханка ржаного хлеба 3 копейки. На фабриках, имеющих более 100 работников, ещё в 1898 году законодательно было введено оказание бесплатной медицинской помощи рабочим. С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособия и пенсию пострадавшему работнику или членам его семьи, в размере 50-66% его денежного содержания. В 1906 году создаются профсоюзы. А с 1912 года законодательно вводилось обязательное медицинское страхование для рабочих всех предприятий. Социальное законодательство в царской России во время правления Николая Александровича Романова стало одним из лучших в мире, что публично признал президент США Уильям Тафт.

Вполне приемлемыми были и жилищные условия рабочих и служащих: к 1913 году более половины семей рабочих предпочитали жить не в специально построенных для этих целей общежитиях, называемых тогда казармами, а снимать отдельные квартиры. Причём на квартплату уходило не более 20% семейного бюджета (меньше, чем у рабочих Европы и США), а работал тогда один глава семьи. Строительный бум начался в России ещё в 80-х годах XIX века и не прекращался вплоть до начала войны, опережая прирост населения, хотя по этому показателю Россия занимала лидирующие позиции в мире (более 2-х миллионов в год). Накануне войны наша страна уверено входила в пятёрку самых развитых и благополучных стран. А по доходам на душу населения находилась на 4 месте в мире. Хозяйственная самодеятельность широких народных масс выразилась в беспримерно быстром и что крайне важно - добровольном развитии кооперации. Росло число ссудно-сберегательных товариществ, потребительских сообществ, активно велось кредитование населения. А его вклады в государственные сберегательные кассы и банки возросли с 3-х миллионов в 1895 году до 2-х миллиардов рублей в 1913 году.

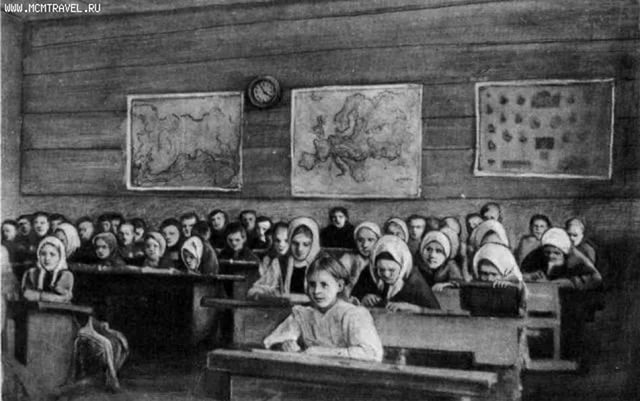

При Николае Александровиче бурными темпами развивалось и народное просвещение, на что выделялись громадные суммы из бюджета. Так, финансирование имперского министерства народного просвещения лишь за один год (с 1912 на 1913) увеличилось на 25,5 миллионов рублей или на 21,4%. А с 1901 г. по 1911 г. оно выросло на 120%! В стране вводиться бесплатное начальное образование, а с 1908 года оно становится обязательным. На 1918 год было запланировано введение обязательного среднего образования. Но уже среди призывников 1916 года выявляется 70% грамотных. Повсеместно открываются новые школы, средние и высшие учебные заведения. Плата за учёбу в высших учебных заведениях России была самая низкая в мире! Среди студентов технических вузов страны в 1914 году почти 72 % - дети купцов, мещан, квалифицированных рабочих, зажиточных крестьян. Да, война затормозила планы царя по полной ликвидации безграмотности среди своих подданных, которую завершили уже большевики, приписав себе по традиции все заслуги старого режима...

Парадокс состоит в том, что все эти достижения царизма были на Западе известны едва ли не лучше чем в самой России, и вызывали там отнюдь не восторг. Накануне войны, по поручению своего правительства, французский экономист Эдмон Тьери глубоко исследовал русскую систему хозяйствования и признал её высокую эффективность, сделав неутешительный для запада вывод: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так, как ни шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Завершая свой научный труд, он отметил: «Нет нужды добавлять, что ни один народ в Европе не может похвастаться подобными результатами».

Не стали ли эти выводы поводом для скорейшего развязывания мировой войны с участием в ней России, с целью её ослабления? Что касается мотивации внутренней оппозиции, то наиболее откровенно высказался, пожалуй, лидер кадетской партии Павел Милюков уже находясь в эмиграции: «...твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны... ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования».

Оценили 16 человек

24 кармы