В последние годы заметно набирает силу монархическое движение, распространяющее среди народа идею самодержавного правления. С этой целью превозносятся успехи дореволюционной России во всех сферах жизни, особенно экономической. Возвышается роль последнего императора Николая II, возведённого в ранг святого, правда не понятно за что. В 1917 году церковь радостно встретила его отречение и уже на второй день запретила поминать его «о здравии». Однако в этой статье мы рассмотрим его «экономические успехи»

Начиная разговор про экономику России сразу стоит отметить, что страна была аграрной, сельское население преобладало над городским. По данным 1913 года из общего числа жителей 174099600 человек только14% проживало в городах. Такое соотношение численности городского и сельского населения ставило Россию на одно из последних мест в ряду европейских государств начала XX века.

«Россия была сытая и изобильная»!

Так считают апологеты царской России, на самом деле они ошибаются, до 1913 года страна много голодала, отметим эти годы:

В 1901-1902 годы голодало 49 губерний;

с 1905 по 1908 годы голодало 29 губерний;

в 1911-1912 годах голод охватил 60 губерний, погибло около 8 миллионов человек, на грани смерти находилось около 30 миллионов человек.

Царское правительство заботилось только о сокрытии масштабов голодовок, а никак не о помощи гражданам, в печати было запрещено использовать слово голод, заменяя его словом «недород». И если, например, при Александре II во время голода 1871 года голодающим помогали земства и Красный крест, то Николай запретил земствам и благотворительным организациям оказывать помощь голодающим, поскольку им была назначена «голодная ссуда», только не подумайте, что безвозмездно, её надо было возвращать.

«Голодная ссуда» составляла 1пуд (16кг) в месяц на взрослого и ½ пуда муки на ребёнка, при этом её не имели права получать взрослые от 18 до 55 лет, они сами должны были выкручиваться, то есть получали только старики и дети. Исключались из получения «голодной ссуды» бесхозные крестьяне – батраки, а также вдовы и сироты, которым должна была помогать сельская община «из излишков помощи», только где их было взять эти излишки.

«Голодную ссуду» необходимо было возвращать.

В 1911 г. с голодающей Самарской губернии взыскали свыше 20 млн. руб. недоимок за "голодные ссуды" предыдущих лет. Скольких людей в 1911-1912 годах убили "голодные ссуды", полученные в 1901-1902годах, 1905, 1906, 1907, 1908 годах.

В эти голодные годы в Европу из России потоком шло зерно. «Недоедим сами, но вывезем» - говорил министр финансов Вышнегородский.

Якобы Россия тогда кормила «пол-Европы», отнюдь, Европа, в которой тогда проживали 300 миллионов человек прекрасно кормила себя сама. В 1910 году Германия с населением в три раза меньше России производила лишь в 1/5 раза меньше зерна.

Россия не являлась мировым «лидером» в сельском хозяйстве, так в 1910 году Россия продала 1,5 млн. тонн зерна (самый низкий показатель с начала века), США продавали ежегодно по 4-5 млн. тонн, Канада – 2 млн. тонн.

Рассмотрим наибольший объём торговли зерновыми в 1904 году после «сверхурожая» 1903 года и голодных бунтов 1902-1903 годов. Были проданы следующие культуры: пшеница - 4,5 млн. тонн; ячмень - 2 млн. тонн; овёс и рожь - по 1 млн. тонн, отруби - 0,5 млн. тонн. Всего 8,5 млн. тонн. Ячмень Европа использовала на пиво, овёс на корм лошадям, отруби для выделки кож.

Из всего этого можно сделать вывод, что Россия не «кормила» Европу, а просто зарабатывала деньги, которые оставались там же в европейских банках, а собственный народ пух от голода.

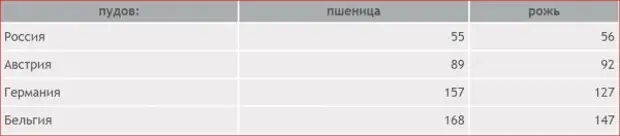

Так урожайность в 1913 г. с десятины составляла:

1913 году Россия получила рекордный урожай зерновых, огромные просторы позволяли это, на душу населения пришлось 471 кг зерна, однако Англия, Франция, Германия имели около 430-440 кг, США - свыше 1000 кг, Канада - около 800 кг, Аргентина 1200 кг. Откуда утверждения о лидерстве России – не понятно. По показателям на душу населения она стояла во 2-м десятке стран.

К тому же экспорт России шел за счет обречения части населения на недоедание и голод. Есть свидетельства царских генералов и офицеров, что 40% призывников только в армии впервые в жизни попробовали мясо.

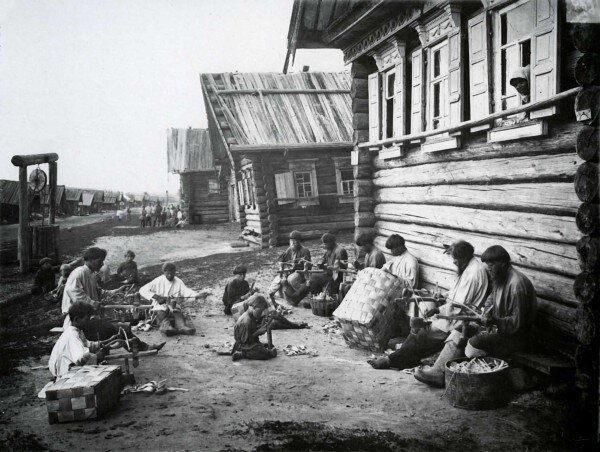

А о техническом оснащении сельского хозяйства можно вообще не говорить его не было, половина крестьянских хозяйств не имели даже плугов, обрабатывали по старинке сохами.

В 1913 году в России имелось 152 трактора, 80% сельскохозяйственных работ производилось вручную, в то время как в Европе и США счёт техники шёл на десятки тысяч.

В это трудно поверить, но в России было около 2-х миллионов безземельных крестьян, которым приходилось наниматься батраками к помещикам.

Кризис животноводства

Количество рабочих лошадей на 100 крестьян упало с 38 в 1870 году до 30 в 1911 году, а количество КРС и свиней тоже сократилось с 68 голов в 1898 году до 55 в 1913 году, не хватало кормов, зато кормили европейских лошадей, коров и свиней.

Так в 1914 году в России на 1000 жителей приходилось 293 головы КРС, в США – 622, в Дании – 888 голов

Кризис промышленности

Какая могла быть промышленность в аграрной стране? Отсталая, в 1913 году доля России в общемировом производстве составляла 1,72%, доля США - 20, Англии - 18, Германии - 9, Франции - 7,2% (это все страны, имеющие население в 2-3 раза меньше, чем Россия).

«По размерам валового национального продукта на душу населения Россия уступала США - в 9,5 раза, Англии - в 4,5, Канаде - в 4, Германии - в 3,5, Франции, Бельгии, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Испании - в 3 раза, Австро-Венгрии - в 2 раза».

Лидер кадетской фракции Временного правительства Шингарёв в своей книге «Вымирающая деревня» констатировал:

«Низкий культурный уровень населения и его ужасающая материальная необеспеченность и безземелие стоят в непосредственной зависимости от социальных ошибок прошлого времени и от общих современных условий русской жизни, лишивших ее свободного развития, самодеятельности и просвещения...».

Можно в качестве примера привести данные ярого монархиста и антикоммуниста, эмигранта Солоневича из его книги «Народная монархия», вышедшей в 1954 году:

«Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял: в США 720 рублей (в золотом, довоенном исчислении), в Англии — 500, в Германии — 300, в Италии — 230 и в России — 110.

Итак средний русский, еще до Первой мировой войны, был почти в 7 раз беднее среднего американца, и больше чем в 2 раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб — основное наше богатство — был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а США — целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21, 6 пуда — включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами, и рыбой».

Как жилось в городе

Существуют статистические данные о заработных платах самого благополучного 1914 года:

Зарплата рабочих провинциальных заводов составляла 8-15 рублей, прислуга получала 3-5 рублей, рабочие металлургических заводов 20 - 25 рублей, земский врач и учитель гимназии 80 рублей, депутат Госдумы 350 рублей, генерал 725 рублей, министр 1500 рублей.

Уровень цен – что можно было купить по цене 1 рубль

Можно представить десятирублёвый набор из десяти наименований, стоимостью по 1рублю:

«2кг говядины, 1 курица, 1,5кг сахара, 1кг сыра, 4кг муки пшеничной, 4 бутылки пива, или литр водки, 5 литров молока, 1,5 кг рафинада или пряников, 3кг вермишели, 1,5 кг мороженной горбуши».

При этом съём плохенькой квартиры стоил 15-25 рублей, а квартиры хорошей и меблированной – до 150 рублей.

Промышленные товары: сапоги яловые – 5 рублей, костюм приказчика 8-10 рублей.

Но 80% населения составляли крестьяне, которые просто бедствовали, и верховная власть знала об этом С.Ю. Витте на совещании министров, проходившем под председательством Николая II и обсуждавшем вопрос об основаниях действующей в России торгово-промышленной политики, говорил:

«Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования».

Продолжение во 2 части статьи

Оценили 24 человека

37 кармы