В прошлой статье я писал о причинах нелюбви крестьян к священникам в Российской империи. Фабрично-заводские рабочие составляли 2% населения страны. Это был молодой социальный слой, возникший после промышленного переворота во второй половине 19 века. В основном пролетарии выходили из крестьянской среды. Как они относились к церкви и священникам?

Антирелигиозный советский плакат.

С начала 1890-х среди фабрично-заводских рабочих недоверие к духовенству уже имело массовый характер. Синодальные отчеты из наиболее промышленных районов отмечают уклонение рабочих от участия в церковной и ритуальной жизни. В отчете за 1893 год говорится, что пролетариям безразлична церковная жизнь, участие в исповеди и причастии, и даже соблюдение церковных праздников.

В отчетах уральских и екатеринославских епархий говорится, что заводские и пристанские рабочие стыдятся просить благословения у священников, не считают грехом несоблюдение поста, с безразличием относятся к церковной жизни, не слушают проповеди священников.

Командир Отдельного корпуса жандармов Петр Святополк-Мирский писал в 1901 году:

"В последние 3–4 года из добродушного русского парня выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать религию и семью, пренебрегать законом, не повиноваться власти и глумиться над ней. Такой молодежи, к счастью, имеется на заводе еще немного, но эта ничтожная горсть… руководит всей остальной инертной массой рабочих". (Персиц М.М. Атеизм русского рабочего (1870–1905))

Петр Святополк-Мирский

Среди рабочих в конце 19 века была популярна песня "Сказка о попе и черте", которую сочинил неизвестный автор. Ее пели без стеснений на улицах, даже рядом с полицейскими участками:

"В церкви, золотом залитой,

Пред оборванной толпой

Проповедовал с амвона

Поп в одежде парчовой.

Изнуренные, худые

Были лица прихожан,

В мозолях их были руки…

Поп был гладок и румян.

Братья! – Он взывал к народу,

Вы противитесь к властям;

Вечно ропщете на бога,

Что живется плохо вам!

Это дьявол соблазняет

Вас на грешные дела,

В свои сети завлекает,

Чтоб душа его была.

Вот за то, когда помрете,

Вам воздастся по делам;

В пламень адский попадете

Прямо в общество к чертям".

Антирелигиозный советский плакат

Сатирическая песня показывает, что рабочие относились к церкви как к защитнице несправедливого социального порядка. Рабочие в те времена трудились свыше 11 часов в сутки при низкой зарплате и постоянных штрафах. Однако духовенство не заботит их положение - для них важнее оправдывать действия господствующего класса при сохранении собственного привилегированного статуса.

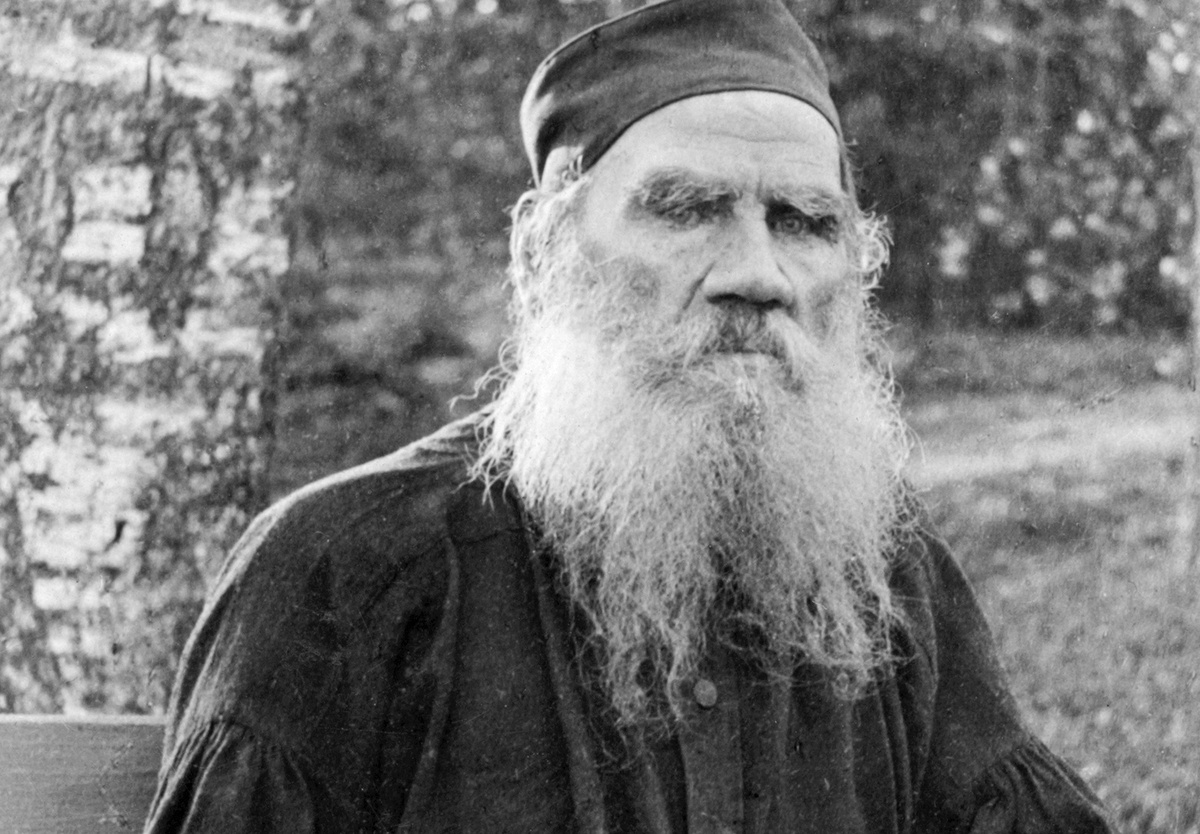

Похожую картину описывает Лев Толстой в романе "Воскресение", обрисовывая образ фабричного рабочего Маркела Кондратьева:

"К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом освободившись от нее, он, как бы в возмездие за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами".

Л.Н. Толстой

Разные политические группы рассматривали рабочих в качестве живой силы для продвижения и реализации политических идей. Ленин агитировал рабочих следовать марксизму, который есть новая "благая весть", призванная сменить старую христианскую.

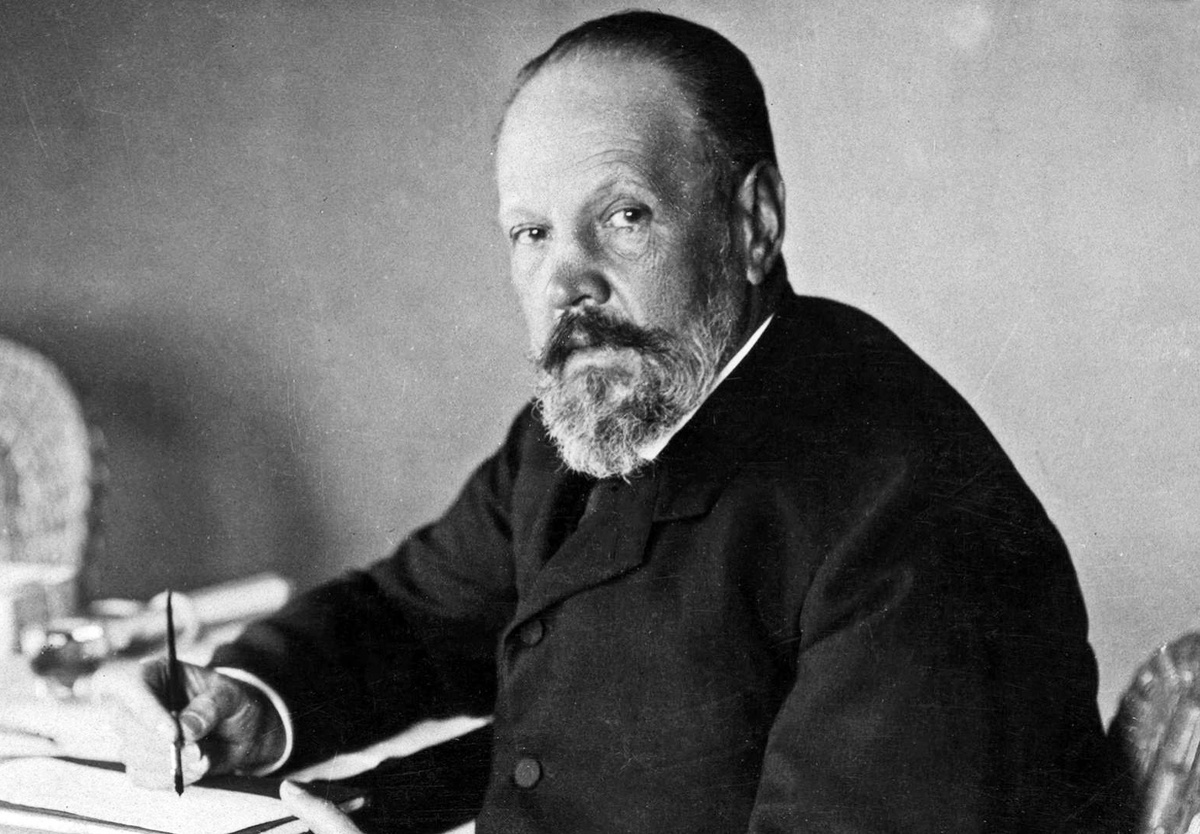

Премьер-министр Сергей Витте, в ответ на агитацию социалистов, призывал царскую власть взять инициативу в свои руки:

"Рабочие уходят в руки революционеров, т.е. всяких социалистических и анархических организаций потому, что революционеры держат их сторону, проповедуют им теории, сулящие всякие блага. Как же бороться с этим? Очень просто. Нужно делать то же, что делают революционеры, т.е. нужно устраивать всякие полицейско-рабочие организации рабочих, защищать или главным образом кричать о защите интересов рабочих. Устраивать всякие общества, сборища, лекции, проповеди, кассы и пр."

С.Ю. Витте

Царская власть, с помощью священника Георгия Гапона и протоиерея Философа Орнатского, создала рабочее движение в рамках "полицейского социализма" (зубатовщина).

Социалистическая проповедь Гапона оказывала существенное влияние на петербургских рабочих. К 1905 году в его движение входило 10 тысяч человек. Но все закончилось 9 января того же года, когда рабочие с иконами и хоругвями шли к Зимнему дворцу. Гапон, согласно свидетельству Витте, знал о планируемом расстреле. Событие стало известно как "Кровавое воскресенье".

Кровавое воскресенье

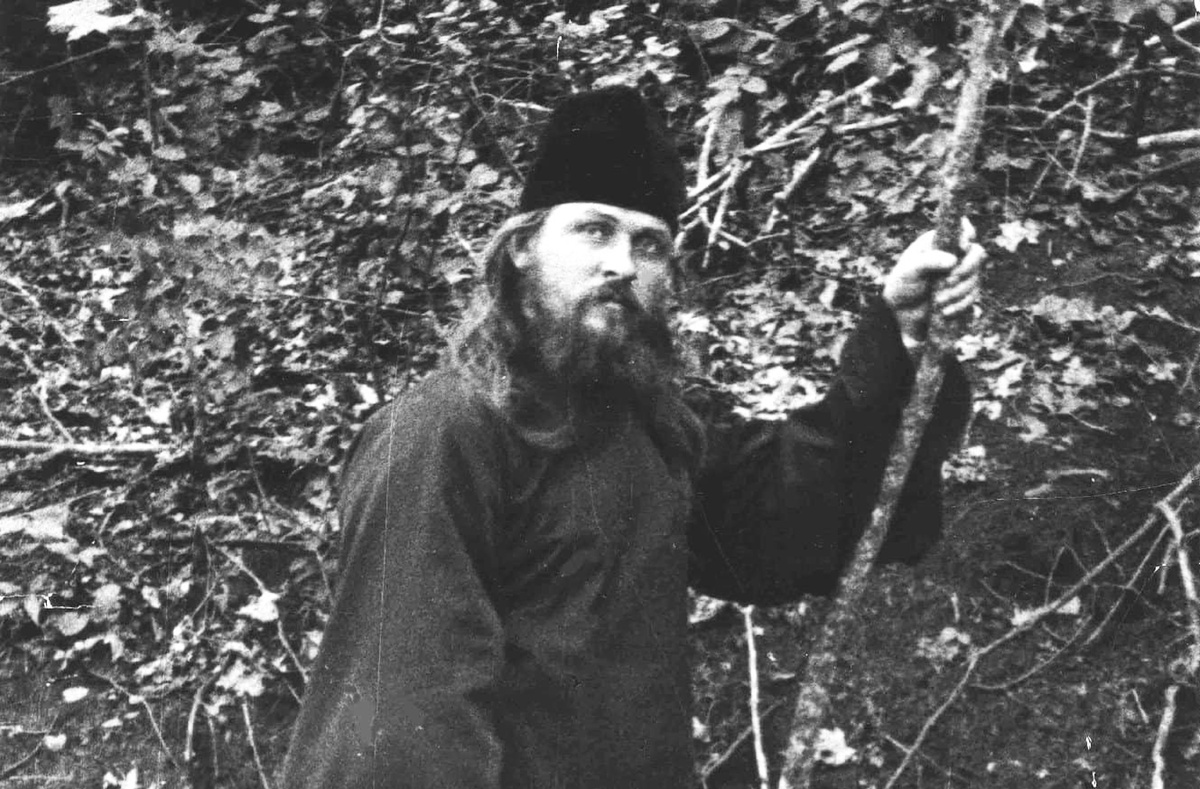

Митрополит Вениамин (Федченков), который тогда был студентом духовной академии, писал об этом событии следующее:

"Я, человек монархических настроений, не только не радовался этой победе правительства, но почувствовал в сердце своем рану: отец народа не мог не принять детей своих, чтобы ни случилось потом… А тут еще шли с иконам и хоругвями… Нет, нет, не так мне верилось, не так хотелось. И хотя я и после продолжал, конечно, быть лояльным царю и монархическому строю, но очарование царем упало. Говорят: кумир поверженный все же кумир. Нет, если он упал, то уже не кумир. Пала вера и в силу царя, и этого строя. Напрасно тогда генерал Трепов расклеивал по столице длинные афиши с приказами "Патронов не жалеть!". Это говорило о напуганности правительства, а еще больше - о разрыве его с народными массами, что несравненно страшнее". (Севастьянов А. Двести лет из истории русской интеллигенции // Наука и жизнь. 1991. № 3.)

Вениамин (Федченков)

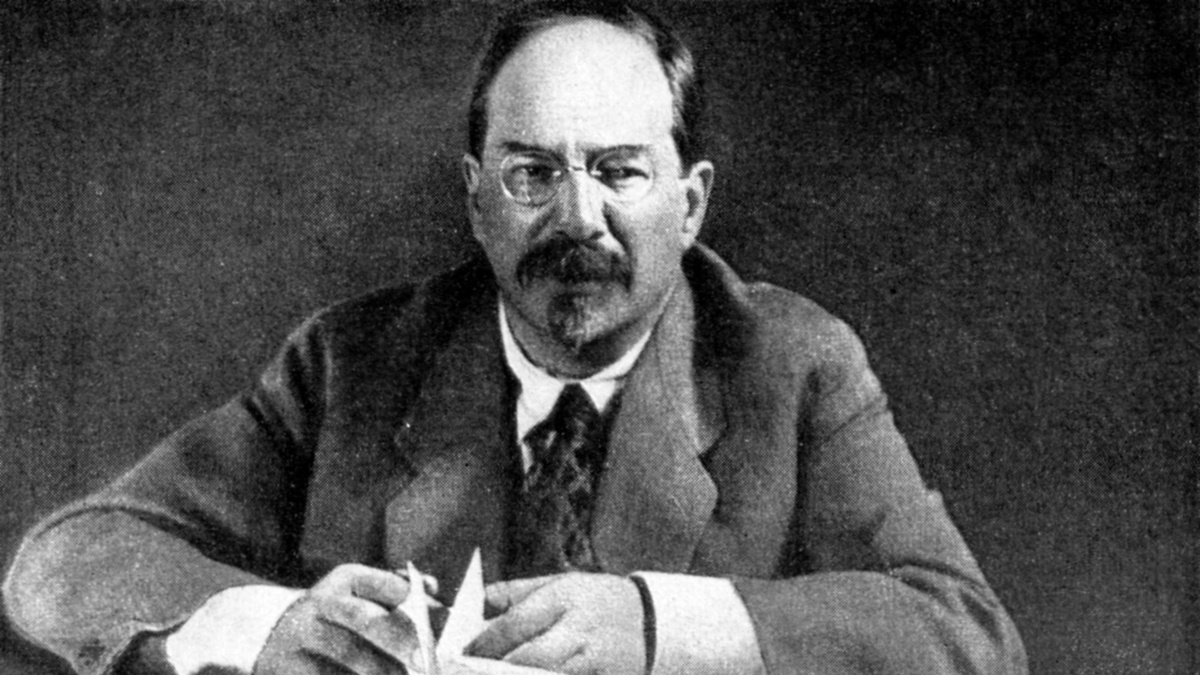

Анатолий Луначарский отразил настроения того времени в своем стихотворении 1905 года:

"Мы не иконы понесем,

Пойдем мы не с портретом,

А бомбы, ружья, динамит

Вам загремят ответом.

И не хоругвь над головой

Завеет златотканый

Мы знамя красное взовьем,

Великий стяг наш бранный…

И не псалмы мы будем петь,

А Марсельезу грянем:

И мы его достанем!".

А.В. Луначарский

В отчетах Синода за 1905–1907 гг. социалистические идеи рабочих представлены как религия будущего:

"Рисовавшийся пропагандистами социализма идеал счастливой жизни на сказанных началах представлялся молодежи настолько привлекательным, что социализм стали называть религией будущего. Желанием скорейшего его воцарения оправдывалось и применение теперь же насилия к делу разрушения существующего строя, основанного будто бы на капитале и собственности" (Гиппиус-Мережковская З.Н. Дмитрий Мережковский // Вопросы литературы. 1990. № 5.)

О разочаровании в церкви и социалистических чаяниях писали не только столичные священники. В 1906 году епископ Питирим писал о разочаровании рабочих в духовенстве:

"Блаженные времена, когда никто из прихожан не считал себя вправе предпринять что-либо без совета и благословения своего пастыря, миновали, и духовенство оказалось в положении пастыря, который идет не впереди своих овец, а гоняется за ними сзади". (Медик. Откровенное слово по поводу настроения умов современной интеллигенции // Миссионерское обозрение. 1902. № 5.)

Таким образом, крестьяне и фабричные рабочие в конце 19 и начале 20 века утратили доверие не только к духовенству, но и к церкви как институту, который способствует "спасению душ". Очевидно, что нелюбовь к священству не была повсеместной. Люди продолжали участвовать в церковных праздниках, посещали богослужения, принимали святые дары, однако к тому времени накопилась критическая масса, за которой последовали падения куполов с церквей, вынос икон из храмов, маргинализация церкви как социального института на правовом уровне и прочие методы большевистской борьбы с церковью.

Источник: Андреева Л.А., Элбакян Е.С. Отношение к духовенству сословий и социальных групп Российской империи. 2011 г.

Оценили 11 человек

17 кармы