Россия периода правления Романовых представляла собой резкий контраст, как бы две России, разделённые огромной пропастью, где на одной стороне 1,5 % богатого и сытого населения, на другой голодные и бедные крестьяне, которые составляли 85 % от всего населения и жили на положении рабов.

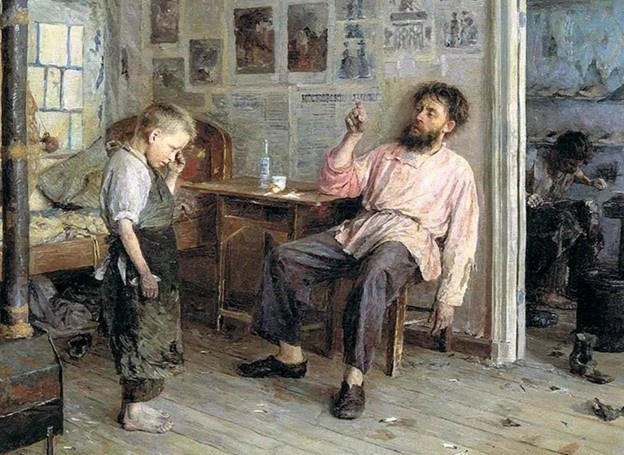

Крестьянские дети с детства познали тяжёлый труд и беспросветную бедность. Только единицам из них удавалось получить хоть какое-то образование, в основной своей массе они с ранних лет вынуждены были трудиться и помогать своим семьям.

Художники ничем не могли помочь этим бедным детям, но красноречиво донесли до нас дух той эпохи.

Чистяков. «Нищие дети».1862. Русский музей. Фото из открытого доступа

Дети уходили на подработки в город

В городе они становились подмастерьями или шли работать на производство. Детский труд был выгоден из-за низкой оплаты и очень популярен во многих отраслях промышленности.

Для примера, в металлообработке на каждую тысячу рабочих приходилось 11 детей в возрасте 12-15 лет, а вот на фруктовых, виноградных, водочных заводах детей уже было 40, на табачных фабриках – 69, спичечных – 141.

С этой же целью были созданы и сиротские дома, как стабильный источник дешёвой рабочей силы.

Нанимать детей на работу было выгодно — в среднем им платили в три раза меньше, чем взрослым. Если тот получал на прядильной и ткацкой мануфактуре 15 рублей в месяц, то подросток — всего 5. За обработку льна детям платили от 4 до 6 рублей в месяц. Средней зарплатой для взрослого считалось 18, но жалованье ребенка редко составляло выше семи рублей.

«В квасильне, где более всего работают дети от семи лет, у здорового и непривыкшего человека через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издаёт квасящийся уголь. В костопальне дети от семи лет (работающие по двенадцать часов) ходят и распластывают горячую крупку, от которой пыль покрывает их с головы до ног. В прачечной — девочки от четырнадцати лет, совершенно голые, моют грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой лопается у них кожа на теле».

К. А. Пажитнов «Положение рабочего класса в России» (1906 г)

Иван Богданов «Новичок» 1893 год Фото из открытого доступа

Неудивительно, что на врачей состояние здоровья малолетних работников производило гнетущее впечатление: «Таких лиц воскового цвета с глубоко впавшими глазами и совершенно синими под глазницами вы нигде больше не встретите», — писал врач-инспектор Гвоздев, обрисовывая ситуацию на мелких фабриках.

Творожников «Мальчик – нищий с корзиной». Фото из открытого доступа.

Высокая детская смертность вынудила государственный аппарат издать в 1882 году закон, ограничивающий эксплуатацию детского труда - «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах»

В нем было следующее:

«Запрещалось принимать на работу детей, не достигших возраста 12 лет;

Рабочее время подростков (12-15 лет) было ограничено до 8-и часов в сутки;

Запрещалась также ночная работа с 21-о вечера до 5-и часов утра;

Дети не могли трудиться «в воскресные и высокоторжественные дни»;

Запрещалось использовать детский труд на вредных производствах»

По понятным причинам этот закон вызвал протест и негодование у промышленников. Под их давлением в 1890-м был принят другой закон, в котором детям опять вернули девятичасовой рабочий день, на некоторых видах производства, например на стеклянных фабриках, было разрешено ставить подростков и на ночные смены.

В Советской России и в СССР труд детей был законодательно закреплён.

Постановление Народного Комиссариата Труда. О применении труда малолетних 1919 год

Постановлением были закреплены правила о труде малолетних (до 16 лет)

1. Прием на работу, а равно и регистрация в отделах распределения рабочей силы малолетних до 16 лет не допускаются.

Примечание. В исключительных случаях могут регистрироваться малолетние, начиная с 14 лет, когда острая материальная нужда и невозможность обеспечения малолетнего органами социального обеспечения и Народного Комиссариата Просвещения будут удостоверены местным инспектором труда.

2. Малолетние до 14‑летнего возраста подлежат снятию с работ с одновременным размещением их по общим и профессиональным школам и соответственным обеспечением их.

3. Уже работающие малолетние от 14 до 16 лет могут быть оставляемы на работе, за исключением подземной, когда немедленное снятие их по местным условиям может вызвать расстройство в производстве или затруднено невозможностью немедленно в достаточной мере обеспечить их.

4. Снятие малолетних с работы проводится планомерно под общим руководством местного инспектора труда совместно с соответствующим профессиональным союзом.

Оставление на работе малолетних от 14 до 16 лет возможно лишь с разрешения инспектора труда.

5. Работа малолетних от 14 до 16 лет, оставляемых с разрешения инспектора на работе, не должна превышать 4 часов в сутки.

6. 4‑часовая работа малолетних оплачивается как полный рабочий день подростка.

Подписал: Народный Комиссар Труда В. Шмидт.

Распубликовано в № 143 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 3 июля 1919 года.

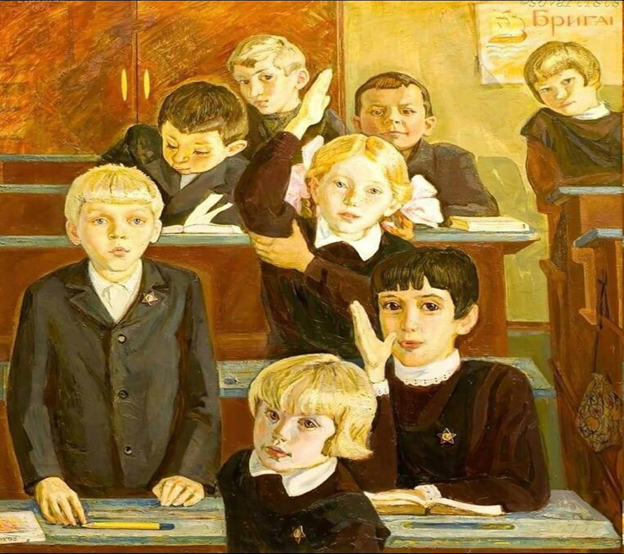

Советское детство в картинах художников

Андрей Подшивалов Русская деревня Фото из открытого доступа

В Советском Союзе уважали труд и людей труда, отсюда вытекает и всё остальное. Для женщин были созданы условия, чтобы она могла работать.

Само выражение «декретный отпуск» возникло в России после Революции, ведь до этого содержание женщины и ребенка являлось ответственностью ее мужа или семьи.

Николай Беляев «Пионеры» Фото из открытого доступа

22 декабря 1917 года впервые в мире начал действовать Декрет ВЦИК «О страховании на случай болезни».

В нем шла речь, в частности, о праве женщин на сохранение рабочего места при рождении ребенка, условиях работы после родов, а также об оплачиваемом отпуске по беременности и родам: 8 недель до и 8 недель после родов. С годами эта цифра менялась в сторону увеличения. Ни в одной стране мира этого не было.

Герман Безукладников Цикл «Пионерское лето» Фото из открытого доступа

После декретного отпуска ребёнка можно было отдать в ясли, потом в детский сад.

Только сейчас осознаёшь, насколько Советский Союз был безопасным государством. Мы самостоятельно гуляли, играли до темноты, ходили в походы на несколько километров в лес (одни без взрослых) и никогда не было чувства опасности.

Владимир Мойсейкин. «Команда». 1963 Фото из открытого доступа

В школу мы тоже ходили сами, нас никто никогда не провожал, уроки тоже делали сами, кружки по интересам или музыкальную школу выбирали сами.

Лето обычно проводили в деревне у бабушек, но в большинстве в пионерских лагерях. Это незабываемое время.

Людмила Сгибнева. «Класс работает». 1978 Фото из открытого доступа

В первом классе, на 7 ноября нас всех принимали в «Октябрята» (дружные ребята) и делили на звёздочки, которые соревновались между собой за успеваемость.

В третьем классе нас принимали пионеры, мы давали клятву верности Родине. Класс делили на звенья. Почти у каждого было какое-то общественное поручение: шефство над октябрятами, выпуск стенгазеты, проведение тимуровских рейдов и помощь пенсионерам, ботаники что-то выводили на пришкольном участке, спортсмены готовились к соревнованиям. Каждый год проводилась «Зарница» и пионерские слёты, к которым тоже готовились. Главным нашим показателем была учёба, тройка была позором, могли протащить в стенгазете.

Аркадий Александрович Пластов. Дети на прогулке 1950 год. Фото из открытого доступа.

Лучших по успеваемости принимали в комсомол в конце восьмого класса. Мы наизусть учили Устав ВЛКСМ, принимали в Райкоме, помню сидела целая комиссия и задавали очень много вопросов. Мы за тот день как-то сразу повзрослели, ощутили себя гражданами страны, почувствовали ответственность.

Два комсомольских года в школе, 9-й и 10-й класс уже нельзя было назвать беззаботным детством. Готовились к поступлению, часто проводили диспуты, которые превращались в споры между «физиками» и «лириками», шефствовали над пионерами, проводили тематические вечера. Многие из нас занимались на заочных подготовительных курсах при Московских институтах. Готовились сами, репетиторов тогда не было.

Алексей Краснов. Зимние забавы Фото из открытого доступа

Советское детство и юность – незабываемое время и мне жаль, что мои дети и внуки всего этого были лишены

Оценили 14 человек

22 кармы