Советский Союз был первым в мире государством, где рабочий человек был вознесён на пьедестал почёта, а быть рабочим стало престижно, выгодно и перспективно.

Основатель Советского государства В.И. Ленин неоднократно в своих статьях и выступлениях подчёркивал царящую в царской России несправедливость, его возмущало бесправное положение рабочих:

«Рабочие зарабатывают так мало, что им приходится покупать дешёвые, низкосортные, поддельные продукты. А ведь главный потребитель — рабочие. Рабочих миллионы, капиталистов сотни. И вот, производство дешёвого, поддельного продукта растёт не по дням, а по часам — наряду с ростом неслыханной роскоши горстки миллионеров».

Цитата из газеты «Правда» №70 от 20 июля 1912 года.

Но ещё больше его возмущало то, что всё в царской России принадлежало горстке богачей, которые и в России то не жили, да и русский народ вместе с его языком презирали.

«Бросьте взгляд на современное капиталистическое общество, на крупные города, на железные дороги, на шахты и рудники, фабрики и заводы. Вы увидите, как захвачены богатыми и воздух, и вода, и земля»

Ленин 1907 год. Из речи по аграрному вопросу во Второй Государственной Думе.

Игорь Раздрогин. «Портрет А. Иванова». 1961

Положение рабочих в императорской России

Ленин был прав, рабочие пребывали в ужасающей нужде и это не просто слова. Российский экономист С.Н. Прокопович (1871-1955) на основе анкетных материалов написал труд «Бюджеты петербургских рабочих», где показал картину крайней нужды:

«Когда не доедим, а когда и без подмёток проходим, а то в худой рубахе»; «когда бывают нехватки, живем экономией. Стараемся внести сокращение расходов на пищу, ибо все другие расходы производятся только тогда, когда есть на руках деньги»; «сокращаю кушанье, т. е. вместо горячого обеда купишь солёный огурец, вот и обед; кроме того, бывает так, сходил бы в баню, а денег нет, остаешься до другого раза; также и с бельём, другую неделю ходишь грязный»; «нехватки покрываются покупкой недоброкачественных продуктов, т. е. последнего сорта»; «потребляем селёдки и картошку на пищу»

Сергей Прокопович «Бюджеты петербургских рабочих» 1909 год.

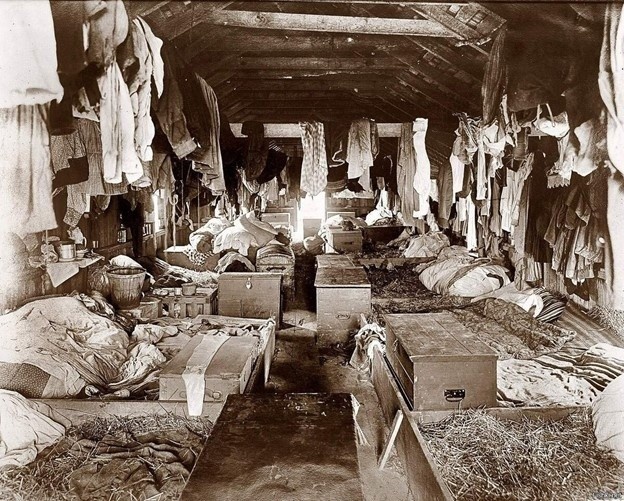

Рабочий барак Фото из открытого доступа

Ужасающие условия быта были также представлены в книге врача Марии Покровской «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга» (1903год), где она описывает посещение квартир и жилищные условия рабочих, вернее отсутствие этих условий. Вот как описываются квартиры, занимаемые рабочими с Невской бумагопрядильни.

«Квартира помещается во втором этаже старого каменного двухэтажного дома, в котором находится до двадцати квартир. Она состоит из трех комнат и кухни. Ход через кухню. Вода доставляется из Невы в бочках, хранится в кухне, в ушате. Ушат содержится грязно. Простое отхожее место на лестнице. В квартире шесть окон. Свету достаточно. В комнатах есть форточки, в кухне нет. Две голландских печи и русская. Стены выкрашены клеевой краской и носят следы сырости. Плата за квартиру 24 р. 50 к. без дров.

В ней живет 29 человек: 24 мужч. и 5 женщин. В первой комнате живет 10 человек, спят на пяти кроватях, во второй и третьей по шести человек и по три кровати. В кухне семь человек и четыре кровати... Плата за кровать 3 р.

По замечанию санитарного врача, таких квартир в этом доме несколько и взята типичная».

Есть и много других работ, поэтому, как любят говорить либералы про фантазии, это не фантазии, а факты не только о тяжёлом труде, но и о невыносимом быте. То есть люди даже не имели собственной кровати, работали посменно и спали по очереди на одной кровати.

Зато с каким презрением буржуазные либералы описывают сталинские коммуналки, которые на самом деле для людей были настоящим счастьем. У них появились не только собственные кровати, но и целые комнаты.

Почётное звание рабочего в СССР

Великая Октябрьская Социалистическая революция отобрала собственность у кучки дармоедов, обиравших страну, и передала её народу. Народ освободился от многовекового гнёта, это была свобода от рабства и угнетения. Ленин говорил об этом так:

«Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе — одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть “свободы” реальной и действительной».

ПСС В. И. Ленина», 5 изд., том 12, стр. 99–105.

В Советском Союзе звание рабочего стало почётным и многие осознанно выбирали рабочие профессии. Промышленность развивалась немыслимыми темпами и без токарей, фрезеровщиков, сварщиков советское производство не достигло бы таких высоких результатов.

Сидор Литвинов. «Штукатур Ольга Матыцина». 1981 Фото из открытого доступа

Экономика, как вы знаете была плановая, каждому предприятию спускался план, который надо было выполнить и перевыполнить. Я не буду описывать первые пятилетки, где были грандиозные успехи. Важным стимулом в первой пятилетке выступило ударничество, как форма соревнования, во второй пятилетке – Стахановское движение. Результаты были ошеломляющие, героев вы знаете.

Игорь Симонов. «Горновой Ефремыч». 1983

Каким было социалистическое соревнование

Я напишу свои воспоминания о социалистическом соревновании, когда пришло время окунуться в производственную среду.

Мне довелось потрудиться уже в позднем СССР, в 1980-е годы в Сасово на молкомбинате, как его все называли. На самом деле это был Завод ЗЦМ (чешский модуль), которых было всего два в Союзе – в Сасово и в Советске.

Он выпускал ЗЦМ (заменитель цельного молока для выпойки телят) и СОМ (сухое обезжиренное молоко). СОМ полностью шёл на Москву, ЗЦМ отправляли вагонами в соседние области.

Планы были высокие, поскольку ЗЦМ колхозам не хватало. Основным цехом на заводе считался цех сушки. Производство сложное, вредное, пожароопасное. В цехе было 4 бригады, между которыми было развёрнуто соревнование, возглавляли бригадиры (очень опытные аппаратчики с образованием ПТУ) В каждой бригаде было 2 аппаратчика и 4 фасовщицы. Выработки у всех бригад были высокие, но иногда бригада давала рекордную выработку. К своим рекордам бригадиры готовились очень тщательно.

Накануне в дневную смену приглашали механиков для проверки оборудования, предупреждали всех смежников, например жировой цех, чтобы натопил достаточное количество маргарина, котельную и так далее.

И вот в ночь бригада приходила и начинала ставить рекорд. Это был труд на износ, но это был и подвиг, когда шесть человек объединялись в едином порыве. Как они потом говорили, ночь просто пролетала, только успевали считать мешки.

Утром нас уже на проходной встречали со словами, что на сушке сегодня рекорд – 17 тонн за смену. Начиналась приятная суета: директор шла в цех поздравлять бригаду, потом сообщала в Горком и Райком, оттуда везли грамоты, приезжала местная газета, заводской профком менял фото на Доске почёта. Это был праздник. И такие праздники были часто. В приёмно-аппаратном цехе были свои рекорды по выработке масла, в цельно-молочном - по выработке творога, сыра и так далее.

Доска почёта была показателем любого предприятия, а самыми уважаемыми людьми были не начальники цехов, а бригадиры. Именно они делали планы. Но и зарплаты у них были не сравнить к ИТР, аппаратчики сушки получали от 500 рублей плюс премиальные, плюс самые лучшие бесплатные путёвки, плюс почет, уважение и награды.

Многие заочно где-то учились: в техникуме или институте. У любого квалифицированного рабочего была перспектива роста до мастера, потом до начальника цеха, а при наличии образования и выше.

Они вступали в партию, чтобы присутствовать на собраниях и высказывать свои мнения. Они сидели в президиумах, участвовали в разных районных конференциях.

У нашего завода было в подчинении 5 низовых заводов, разбросанных по всему Сасовскому району, которые собирали молоко от колхозов. Они тоже соревновались между собой, кто больше сдаст молока.

Соревнование было стимулом в работе. Например, в лаборатории было своё соревнование. Группы из трёх лаборантов периодически выезжали в колхозы на контрольные дойки повышать жирность молока. Тех, у кого жирность была выше, ждала премия.

У нас даже поездки на уборку свёклы в сентябре не были принудиловкой. Бригадиры и начальники цехов отправляли равное количество рабочих от каждого цеха. Опять же было соревнование, какой цех больше уберёт свеклы. Стимул был, за один день колхозных работ давали один отгул, победителям давали два дня отгулов.

А ведь при этом ещё находили время и участвовали в заводской самодеятельности, в городских спортивных соревнованиях, завоёвывали кубки, вымпелы, медали, грамоты – всё это красовалось в Красном уголке.

Вы знаете, можно ещё долго описывать наши трудовые будни. Работать было не только интересно, но и материальные стимулы были ощутимые. Коллектив для каждого был второй семьёй, которая часто помогала решить и бытовые внутрисемейные проблемы.

Трудовой подвиг

На 4 курсе у нас была практика на Московском машиностроительном заводе. В одном из цехов нас подвели познакомиться с Ударницей коммунистического труда. Это была неприметная женщина в рабочей спецовке за сверлильным станком. Она рассказала, что работает здесь уже 34 года со школьной скамьи. Мы, конечно, про себя ужаснулись. Как можно просидеть на одном месте и 34 года сверлить маленькие детальки.

Через некоторое время мы увидели её на общезаводском собрании. Она сидела в президиуме, в деловом костюме и с орденом на груди. Позже нам рассказали, что она депутат Верховного Совета, ведёт большую общественную работу. Для нас это было открытием.

Сейчас этого, к сожалению, нет. Ушли в безвозвратное прошлое чувства гордости за свой труд, коллективизма, товарищества, дружбы, взаимовыручки. Каждый изолирован и самостоятельно решает свои проблемы. Работа превратилась в рутину, в кредитное рабство, в котором каждый выживает как может.

Советская живопись

В Советском Союзе прославляли не князьёв и графьёв, а простых тружеников. Сварщики, токари, фрезеровщики, строители были элитой общества. Писатели посвящали им книги, поэты – песни, а художники – картины.

Олег Ломакин. «Строитель Иванов». 1972

Советские художники реалисты в своих картинах прославляли людей труда, некоторые из картин представлены в статье.

Оценили 16 человек

23 кармы