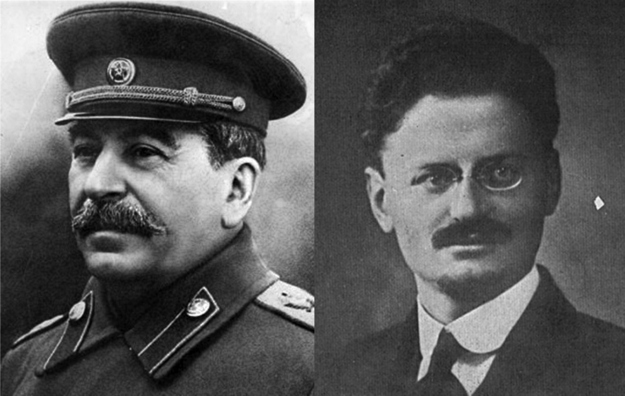

Из-за отсутствия понимания научной философии мы наблюдаем балаган в умах как-бы-марксистов. С пренебрежительной гримасой они отмахиваются от великой дискуссии XX века «Сталин или Троцкий?», объявляя её «архивной пылью», «историческими распрями», якобы, чуждыми битвам века нынешнего. Но что же скрывает это трусливое бегство от истории? Страх перед диалектической работой мысли, неумение отличить преходящую конкретно-историческую форму от методологической сути, которая есть самое ценное в марксизме. Взгляните же беспристрастно: этот спор — не музейный экспонат, а живой, дышащий полигон марксистской науки, актуальный сегодня как никогда.

Критики формально правы в одном: дискуссия бушевала в уникальных тисках истории - первое рабочее государство, изоляция после провала европейских революций, руины гражданской войны. Троцкий, с его теорией перманентной революции — а точнее тем, что он понимал под перманентной революцией — требовал превратить СССР в «революционный меч», рубящий капитализм непрерывно — через военную экспансию, поддержку восстаний, «революционные войны». Сталин же, опираясь на ленинский НЭП и трезвый анализ реальности, выковал стратегию «социализма в отдельной стране»: укрепил пролетариат через форсированную индустриализацию, коллективизацию, через создание плановой экономики как несокрушимой базы для будущей мировой победы. Да, конкретные тактики 1920-х — поход на Варшаву или Рапалльский договор — невозможны ныне. Но суть конфликта глубже — это не спор о тактике, а столкновение двух фундаментальных методов применения диалектического материализма к экстремальным условиям выживания революции.

Обратимся же к фактам — этому суровому компасу познания. Могла ли атакующая стратегия Троцкого победить в 1920–1930-е годы? Данные безжалостно развенчивают романтические иллюзии. Красная Армия в 1920-м едва удерживала фронты гражданской войны; авантюра под Варшавой обернулась катастрофой; германская, венгерская, болгарская компартии были разгромлены; мировой капитал мгновенно сплотился для международной интервенции в РСФСР и бывшие территории Российской империи; СССР технологически отставал — его доля в мировом промышленном производстве составляла жалкие 4% в 1928 г. против 48% у США. Троцкизм, фанатично звавший «штурмовать небо», игнорировал эти материальные реалии, подменяя трезвый анализ романтической верой в «стихийный порыв масс». Его путь вёл к неминуемому истощению и гибели СССР, повторял трагическую судьбу Парижской Коммуны. Сталинская линия при всех её издержках и спорных методах доказала свою историческую правоту: к 1940 г. СССР вышел на уверенное второе место в мире по промышленному производству; Великая Победа 1945-го и создание социалистического лагеря в Восточной Европе стали триумфом стратегии укрепления материальной базы социализма.

Разве этот вердикт истории — лишь урок минувшего, запертого в пыльных томах? Взгляните на эпоху распада ультраимпериализма: его агония после 1991 года обнажила новые чудовищные противоречия: ТНК, чья мощь затмила многие государства, вступили в схватку с национальными буржуазными режимами, их же породившими. И в этом хаосе возрождаются реинкарнации троцкистского искушения; неотроцкистские группы, громко крича о «преодолении архаичного раскола», на деле скатываются к предательскому союзу с либералами и ставке на химеру немедленной «глобальной революции» вместо конкретной защиты национальных завоеваний трудящихся, которые сегодня находятся под ударами ТНК — это всё та же мелкобуржуазная ультрареволюционность, игнорирующая баланс сил, всё те же призывы вечной атаки без попытки проанализировать реальные конкретные условия. Не случайно противники ультраимпериализма клеймят оппозицию троцкистами — не за связь с Львом Давидовичем, а как символ разрушительного буржуазного глобализма, ломающего государственные устои.

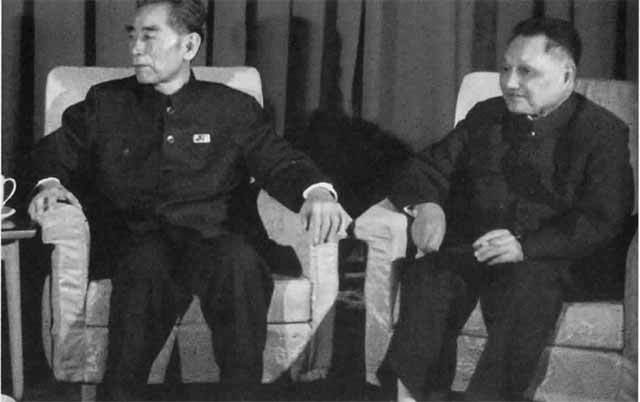

Даже среди «ортодоксальных» марксистов жив ядовитый догматический троцкизм: отрицание прогрессивной роли реально существующих социалистических государств (Китай, Куба, Вьетнам) под предлогом их «неидеальности», призывы к перманентному неорганизованному «бунту» без учёта объективного соотношения классовых сил — всё тот же губительный субъективизм, оторванный от материалистической диалектики и конкретных условий. Это походит на леворадикализм позднего Мао Дзедуна, который через «Большой скачок» и «Культурную революцию» также стремился перепрыгнуть океан на ходулях — перебить объективную отсталость Китая через «революционный подъём молодёжи». Благо, умеренные реформаторы от Чжоу Эньлая до Дэн Сяопина смогли выправить ситуацию.

Потому финал дискуссии — не в бесплодных схоластических спорах о Брестском мире или темпах коллективизации, которые действительно исторические неповторимы. Её непреходящая ценность в том, что этот конфликт — величайший полигон для оттачивания марксистского метода, суровая проверка на прочность своего собственного понимания того, что есть марксизм и как им пользоваться.

Это тест на материализм: пусть современный левый романтик, воспевающий перманентную революцию, объяснит, как именно СССР 1920-х с его нищим бюджетом в 4.3 млрд руб. и свирепой гиперинфляцией мог финансировать мировую революцию. Рассчитает ли он реальный баланс сил между измотанной РККА и объединенными армиями Антанты? Он не сможет, ибо его позиция есть чистый идеализм, жонглирование красивыми, но пустыми лозунгами.

Это проверка на диалектику. Понимает ли критик Сталина, что его стратегия была гениальным воплощением закона отрицания отрицания? Временный отказ от немедленного «мирового штурма» (тезис), потом титанический индустриальный рывок и создание мощной базы (антитезис), затем сокрушительная победа над фашизмом и экспансия социализма в Европу и Азию (синтез). Игнорирование этой динамики — плоская метафизика. Это, наконец, критерий подлинной партийности: признаёт теоретик, что защита первого в истории рабочего государства (пусть и с его противоречиями) была абсолютно прогрессивной задачей перед лицом империалистического зверя или нет. Если он, подобно Троцкому в 1930-е, занят лишь клеймением «сталинской бюрократии», ослабляя фронт борьбы с наступающим фашизмом, — он объективный пособник реакции!

Так мертва ли дискуссия сталинизма и троцкизма? С точки зрения конкретики момента — да. С точки зрения методологии марксизма — нет. Она жива, как вечно жива битва материализма против идеализма, диалектики против догмы, научного анализа против романтической авантюры! Современные «троцкисты» (явные или стыдливо замаскированные) — всё те же пигмеи мысли, что в 1903-м боролись с ленинским уставом партии, а в 1918-м саботировали Брестский мир. Их показная «революционность» — трупный яд для сознания пролетариата, ширма для капитуляции перед сложностью материального мира. Изучая историческую победу сталинской стратегии над троцкистской утопией, мы постигаем главный урок: марксизм силён не романтикой баррикадного бунта, а холодным научным анализом конкретного баланса классовых сил, трезвым расчетом ресурсов и возможностей. Долой интеллигентский нигилизм и поверхностное отрицание истории! Вперёд — к овладению материалистической диалектикой как могучим молотом преобразования мира! Пусть великий спор 1920-х станет нашим настольным учебником стратегии и тактики именно как пример крупной методологической баталии. История вынесла свой приговор — теперь наша очередь действовать, вооружившись её бесценными уроками.

Оценили 10 человек

15 кармы