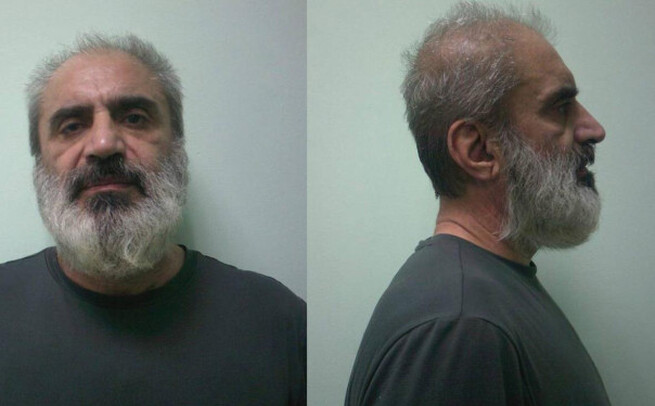

Александр Дугин, один из наиболее противоречивых современных российских мыслителей, создал собственную философскую систему, которая представляет собой эклектичный синтез традиционализма, гностицизма и экзистенциализмом Хайдеггера. На первый взгляд, его учение может казаться лишь политической идеологией, выраженной в концепции неоевразийства и четвертой политической теории. Однако при более глубоком анализе становится очевидным, что политические взгляды Дугина — лишь внешнее проявление его метафизической системы, в центре которой находится примат Небытия над Бытием.

Философия Дугина поражает своей противоречивостью. Он сочетает традиционализм с элементами постмодернистской деконструкции, религиозные догматы с гностическими ересями, консерватизм с революционностью. В этой противоречивости заложена особая диалектика, которая не стремится к синтезу, а скорее культивирует напряжение между несовместимыми элементами как путь к достижению трансцендентного.

Формирование философских взглядов Дугина тесно связано с его биографией и историческим контекстом. Родившись в 1962 году в СССР, он застал период позднего советского периода, когда империя начала входить в фазу глубокого кризиса. Юношеские переживания Дугина были отмечены глубоким чувством разочарования в современности и острым ощущением утраты величия родины.

В своих мемуарах Дугин признавался: "Я помню это жгучее чувство стыда за то, во что превратилась великая страна. Унижение становилось невыносимым. Требовалось найти опору за пределами действительности, которая отказывалась быть великой и достойной". Это переживание травмы национального унижения стало отправной точкой его метафизических поисков.

Ключевым моментом в становлении Дугина как мыслителя стало его участие в "Южинском кружке" — неформальном объединении интеллектуалов и мистиков, собиравшихся в московской квартире писателя Юрия Мамлеева. Именно здесь Дугин познакомился с идеями традиционализма Рене Генона и Юлиуса Эволы, а также с эзотерическими учениями под руководством Евгения Головина.

Мамлеев, автор мистических романов, в которых исследовались пограничные состояния сознания и "метафизика небытия", оказал сильное влияние на формирование философских взглядов Дугина. В работах Мамлеева Небытие представало не как простое отсутствие Бытия, а как активная, порождающая сила, которая предшествует всякому существованию.

Головин, с другой стороны, познакомил Дугина с западной оккультной традицией и алхимией, где процесс трансмутации материи символизировал духовное преображение. Этот мотив преображения через разрушение, растворение старой формы ради обретения новой, станет центральным в философии Дугина.

Из этих влияний родился сознательный отказ Дугина от рациональности как доминирующего способа познания. В своих ранних работах он писал: "Рациональность есть лишь одна из форм проявления Бытия, притом далеко не самая совершенная. То, что лежит за пределами рационального, может быть постигнуто только через экстатический опыт, через жертву интеллекта".

Центральным элементом метафизики Дугина является утверждение онтологического примата Небытия над Бытием. В отличие от традиционной метафизики, где Бытие понимается как основа всего сущего, а Небытие — как его отсутствие или отрицание, Дугин инвертирует эту иерархию. Для него Небытие первично, оно предшествует Бытию и является источником подлинной истины.

В своем труде "Философия традиционализма" Дугин пишет: "Бытие есть лишь момент в становлении Небытия. Небытие не есть отсутствие Бытия, но его источник и конечная цель. Истина открывается лишь тому, кто способен заглянуть за завесу Бытия, в бездну Небытия, из которой все возникает и в которую все возвращается".

Эта идея находит дальнейшее развитие в его работе "Мартин Хайдеггер: философия другого Начала", где Дугин интерпретирует хайдеггеровскую концепцию Бытия через призму своей метафизики Небытия: "Хайдеггер говорит о забвении Бытия как о главной проблеме западной метафизики. Но за этим забвением скрывается еще более глубокое забвение — забвение Небытия, которое предшествует Бытию и делает его возможным".

Для Дугина процесс познания истины требует жертвоприношения Бытия Небытию. В "Постфилософии" он утверждает: "Чтобы познать истину, необходимо принести Бытие в жертву Небытию. Только через этот акт жертвоприношения человек может преодолеть свою ограниченность и причаститься к абсолютной истине". Здесь прослеживается явное влияние гностических учений, где материальный мир понимается как темница духа, а освобождение возможно только через отрицание и преодоление материальности.

В "Философии традиционализма" Дугин развивает эту мысль: "Жертвоприношение — это не просто религиозный ритуал, это онтологический акт. Принося в жертву нечто материальное, мы освобождаем его духовную сущность, возвращаем ее в лоно Небытия, откуда она изначально произошла. Таким образом, жертвоприношение — это акт исправления онтологической ошибки, которой является само Бытие".

Эта философская позиция приводит Дугина к радикальному переосмыслению этики. Если традиционная этика основывается на утверждении и сохранении жизни, то этика Небытия переворачивает эти ценности, утверждая, что "истинное благо заключается не в утверждении жизни, а в ее преодолении, не в сохранении, а в растворении индивидуальности в Небытии".

Гностическая составляющая философии Дугина тесно связана с его имперской идеологией. В своих работах он последовательно выстраивает метафизическую основу для имперской политической модели, утверждая, что империя — это не просто политическое образование, но метафизическая реальность, отражение божественного порядка.

В книге "Четвертая политическая теория" Дугин пишет: "Империя — это не просто территория или государство. Империя — это идея, абстракция, воплощение метафизического принципа. Она всегда стремится к примату идеального над материальным, духовного над телесным".

Гностицизм, с его резким дуализмом духа и материи, становится идеальной философской основой для имперской идеологии. Как отмечает Дугин в "Евразийской миссии": "Гностическое мировоззрение видит в материальном мире ловушку для духа. Аналогично этому, имперское мышление видит в национальных государствах и этнических идентичностях ловушки, ограничивающие универсальность имперского принципа".

Империя, согласно Дугину, стремится получить власть над телами подданных, превратить их в инструменты имперской машинерии. Для этого необходимо обесценить телесность подданных, внушить им представление о вторичности и незначительности их физического существования по сравнению с великой имперской идеей. В "Метафизике благой вести" Дугин пишет: "Империя требует от человека готовности пожертвовать своим телом, своей ощутимой жизнью ради абстрактной идеи, которая всегда больше, чем отдельная человеческая жизнь. Это возможно только тогда, когда человек воспринимает свое тело как нечто временное и малозначительное, а свою духовную сущность — как вечную и причастную к имперскому абсолюту".

Этот подход объясняет особое отношение Дугина к страданию и жертвенности. В его философии страдание приобретает метафизическую ценность как путь к преодолению привязанности к материальному миру и телесности.

Страдание в философии Дугина выступает не просто как неизбежный элемент человеческого существования, но как необходимое условие для познания истины. Через страдание человек отделяется от своей телесной оболочки и приближается к сфере чистого духа.

В "Философии традиционализма" Дугин утверждает: "Страдание разрывает иллюзию целостности нашего опыта, обнажая пропасть между тем, что мы есть, и тем, чем хотим быть. В этом разрыве открывается пространство для подлинной метафизики". Далее он развивает эту мысль: "Только через страдание мы можем преодолеть свою привязанность к материальному миру и открыться для высшей истины. Страдание — это процесс очищения, который делает возможным подлинное познание".

Особую роль в философии Дугина играет коллективное страдание, национальная травма, которая становится источником метафизического опыта. Он пишет: "Нация, испытавшая глубочайшие страдания, имеет привилегированный доступ к метафизическим истинам. Национальная катастрофа открывает возможность для метафизического возрождения".

Эта идея перекликается с его собственным опытом переживания национального унижения в период распада СССР. Личная травма трансформируется в философскую концепцию, согласно которой страдание народа становится условием его метафизического возрождения.

В "Евразийской миссии" Дугин пишет: "Русский народ через свои страдания получил особый доступ к метафизическим глубинам. Каждый акт национального унижения становится ступенью восхождения к метафизической истине, если мы способны правильно истолковать его смысл".

Одной из наиболее парадоксальных черт философии Дугина является его специфическое понимание традиции. Несмотря на то, что он позиционирует себя как традиционалиста, его подход к традиции несет в себе отчетливые признаки постмодернистского мышления.

В отличие от ортодоксальных традиционалистов, Дугин не просто воспроизводит традиционные формы, но конструирует "традицию" как текст, который можно интерпретировать и реинтерпретировать в соответствии с метафизическими задачами. Традиция у Дугина становится не застывшим каноном, а живым, динамичным процессом интерпретации.

В работе "Постфилософия" он пишет: "Традиция — это не мертвый груз прошлого, а жизнь вечных смыслов в настоящем. Каждая эпоха заново открывает и интерпретирует эти смыслы. Наша задача — не просто сохранить традицию, но актуализировать ее, вдохнуть в нее новую жизнь".

Этот подход позволяет Дугину свободно комбинировать элементы различных традиций, создавая своего рода "метатрадицию", которая выходит за рамки любой конкретной исторической традиции. Он сочетает православие с язычеством, русский национализм с евразийством, консерватизм с революционностью.

В "Метафизике благой вести" Дугин утверждает: "Подлинный традиционализм не просто воспроизводит формы прошлого, но способен увидеть вечное содержание традиции в новых формах. Это требует творческого подхода, способности к интерпретации и реинтерпретации". Здесь явно прослеживается постмодернистское отношение к тексту традиции как к открытому полю интерпретаций.

Эта особенность мышления Дугина позволяет ему использовать даже самые современные философские концепции для обоснования своего варианта традиционализма. Он не видит противоречия в том, чтобы интерпретировать, например, работы Делеза или Бодрийяра в традиционалистском ключе, находя в них подтверждение своим метафизическим идеям.

Философская система Дугина пронизана глубокими внутренними противоречиями, которые, впрочем, не разрушают ее, а скорее становятся ее структурными элементами. Эти противоречия можно рассматривать как диалектические напряжения, которые создают особую динамику его мысли.

Первое существенное противоречие — между метафизикой и политикой. С одной стороны, Дугин утверждает примат метафизики над политикой, с другой — активно вовлечен в политическую деятельность и создает политические идеологии. В "Четвертой политической теории" он пишет: "Политика должна основываться на метафизике, но никогда не заменять ее. Однако в современном мире метафизика может проявить себя только через политическое действие".

Второе противоречие — между традиционализмом и гностицизмом. Традиционные религии — православие, ислам, буддизм — на которые часто ссылается Дугин, однозначно отвергают гностицизм с его дуализмом и отрицанием материального мира как еретическое учение. Однако Дугин сочетает внешнюю приверженность традиционным религиозным формам с глубинным гностическим содержанием. В "Метафизике благой вести" он пытается разрешить это противоречие, утверждая: "Гностические элементы присутствуют в глубинных слоях всех традиционных религий, хотя и не признаются их ортодоксальными формами. Подлинный традиционализм должен обратиться к этим глубинным слоям, а не ограничиваться внешними формами".

Третье и, возможно, самое глубокое противоречие связано с утверждением примата Небытия над Бытием. Само это утверждение является актом Бытия, оно высказывается существующим человеком и таким образом уже включено в сферу того, что оно отрицает. Дугин осознает это противоречие и в "Постфилософии" предлагает следующее решение: "Утверждение примата Небытия над Бытием само является частью Бытия, но это такая часть, которая указывает за свои пределы, открывается Небытию. Это утверждение — не просто логическая конструкция, но акт самоопреодоления Бытия, его добровольного жертвоприношения Небытию".

Несмотря на эти противоречия, во всех работах Дугина сохраняется центральный мотив — преклонение перед Небытием как источником и целью всего существующего. Именно эта идея создает единство его мышления, связывая воедино его метафизику, политическую философию и эсхатологию.

Философия Александра Дугина представляет собой сложную и противоречивую метафизическую систему, в центре которой находится идея примата Небытия над Бытием. Эта система является продуктом уникального синтеза гностицизма, традиционализма и хайдеггерианской философии, переосмысленных через призму личного опыта мыслителя и исторического контекста постсоветской России.

Несмотря на все противоречия и нестыковки, философия Дугина обладает странной внутренней целостностью, которая обеспечивается не логическими связями между ее элементами, а общей направленностью к трансцендентному, к преодолению ограничений материального мира.

В конечном счете, все творчество Дугина направлено на одну цель — сделать Небытие ощутимым, явить его в мире Бытия. Как он сам пишет в "Метафизике благой вести": "Задача философа — не просто говорить о Небытии, но сделать его присутствие ощутимым в мире, создать пространство, где Небытие может проявить себя". Именно в этом смысле цель философии Дугина — изваяние постмодернистского капища Небытия.

Оценили 3 человека

4 кармы