Традиционный взгляд на роскошь как на избыточное, бесполезное потребление элит, не корректно и требует радикального пересмотра. В контексте имперских структур власти, особенно в византийской модели, роскошь представляет собой не просто материальное излишество, но сложную семиотическую систему, через которую артикулируется, легитимируется и воспроизводится сама структура властных отношений. Роскошь выступает не как пассивный объект потребления, а как активный агент производства социальной иерархии, политического порядка и имперской субъективности.

Византийская империя, просуществовавшая более тысячи лет, демонстрирует уникальный случай долговременной устойчивости политической системы, опирающейся на сложную экономику престижа. Эта экономика, функционирующая через циркуляцию символических благ, знаков отличия и ритуалов унижения, создавала и поддерживала социальный порядок, в котором материальное и символическое находились в постоянном взаимопроникновении и взаимоопределении.

В этой статье показано, как через диалектику роскоши и унижения конституировалось имперское тело Византии, как через дистрибуцию престижных благ и церемониальных унижений производились субъекты власти и подчинения, и как эта символическая экономика в конечном итоге подорвала материальные основы самой империи.

Византийская империя представляет собой особый случай политического тела, чья легитимность не укоренена ни в этнической однородности, ни в территориальной целостности. В отличие от национальных государств модерна, империя конституирует себя через отсылку к трансцендентному порядку – к божественному замыслу о правильном устройстве вселенной. Император (василевс) выступает как наместник Бога на земле, а сама империя – как земное отражение небесного порядка.

В такой системе координат решающее значение приобретает не территориальный контроль или экономическая эффективность, а символическое производство порядка через знаки, церемонии и титулы. Империя существует прежде всего как семиотическая реальность, как система знаков, отсылающих к трансцендентной легитимности. Пурпурные одежды императора, золотой трон, сложные церемонии приёма иностранных послов – всё это не просто декорации власти, но сама субстанция имперской реальности.

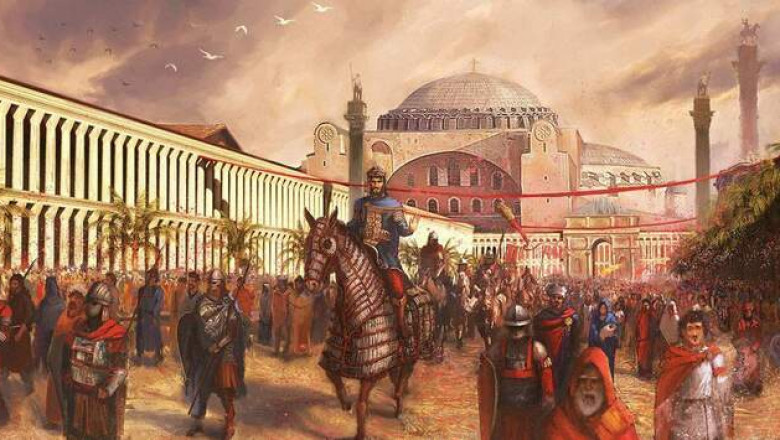

Константин VII Багрянородный в своём трактате «О церемониях византийского двора» не просто описывает придворный этикет, но фактически кодифицирует онтологию империи. Каждый жест, каждый элемент одежды, каждая пространственная позиция участников церемонии отсылает к космическому порядку, воплощением которого является империя. Так, когда император восседает на троне в Хризотриклине (Золотой палате), окружённый сановниками различных рангов, расположенными на строго определённых дистанциях, это не просто демонстрация власти, но актуализация самого принципа имперского бытия.

Византийская империя, таким образом, существует прежде всего как система различий и дистанций, материализованных в знаках и церемониях. В этом контексте роскошь приобретает фундаментальное значение не как избыточное потребление, а как материальное воплощение трансцендентного порядка. Золото и пурпур, шёлк и драгоценные камни – это не просто дорогие материалы, но знаки, через которые артикулируется сама идея империи как правильного порядка вселенной.

В отличие от современных политических систем, основанных на концепции прав и обязанностей, византийская модель власти оперировала категориями места и дистанции. Правовая определённость, гарантирующая субъекту предсказуемость его отношений с властью, в Византии систематически подрывалась императорским произволом, который парадоксальным образом был не отклонением от нормы, а самой нормой имперской власти.

Юридически император стоял выше закона (princeps legibus solutus est), воплощая в своей персоне живой источник права. Это положение, унаследованное от римской традиции, в византийском контексте приобрело теологическое измерение: произвол императора стал рассматриваться как проявление божественного суверенитета. Подобно тому, как Бог творит мир ex nihilo, не будучи связан никакими предсуществующими правилами, император творит политический порядок через акты суверенной воли.

Эта теологическая легитимация произвола имела глубокие последствия для формирования имперской субъективности. Подданный империи конституировался не как носитель прав, а как объект милости или немилости суверена. Его положение в социальной иерархии не было гарантировано никаким правовым статусом, но зависело исключительно от расположения императора, которое могло быть дано или отнято в любой момент.

Такая неопределённость статуса создавала особую психологическую атмосферу постоянной тревоги и зависимости. Даже высшие сановники империи, облечённые огромной властью и богатством, никогда не могли быть уверены в стабильности своего положения. История Византии полна примеров молниеносного падения фаворитов, конфискации имущества вельмож, ослеплений и ссылок в монастырь по одному лишь подозрению в нелояльности.

Знаменитый случай с всесильным евнухом Иоанном Орфанотрофом, который был первым министром при императоре Михаиле IV, а затем внезапно лишился всех постов и богатства при Михаиле V, иллюстрирует эту фундаментальную неопределённость статуса. Или судьба полководца Велисария, который после блестящих побед над вандалами и остготами впал в немилость Юстиниана и, согласно легенде, закончил жизнь слепым нищим.

Страх потерять место в иерархии был мощным дисциплинарным механизмом, обеспечивающим лояльность элит. Но одновременно этот же страх компенсировался системой привилегий и роскоши, которые выступали как своего рода "смазка" для бесперебойного функционирования имперской машины. Право носить определённые цвета или ткани, доступ к императорскому столу, возможность приближаться к императору на определённое расстояние – все эти привилегии тщательно градуировались в соответствии с рангом и служили внешними маркерами статуса.

Унижение в византийской системе власти функционировало не как случайный эксцесс, но как систематическая технология производства иерархии. Дворцовый протокол представлял собой сложную хореографию унижения, в которой каждый жест, каждое движение тела было нагружено политическим смыслом.

Центральным пространством этой хореографии был Хризотриклин – Золотая палата императорского дворца, где происходили наиболее важные церемонии. Архитектура Хризотриклина с его куполом, украшенным мозаикой с изображением Христа, и троном императора, размещённым так, чтобы создавать визуальную параллель между земным и небесным владыками, уже сама по себе создавала эффект трансцендентного величия власти.

Проскинезис – ритуал простирания ниц перед императором – был наиболее явным выражением церемониального унижения. Подданный, независимо от своего ранга, должен был буквально "прощупывать пол лицом", приближаясь к императору. Этот акт физического самоуничижения имел глубокий символический смысл: тело подданного, распростёртое на полу, визуализировало его полную подчинённость воле суверена, его готовность быть "ничем" перед лицом императорского величия.

Другим важным элементом церемониального унижения был контролируемый доступ к императорским инсигниям. Так, пурпурные сандалии императора были объектом особого почитания. Право прикоснуться к ним губами (проскинезис к ногам) предоставлялось лишь избранным и в строго определённых обстоятельствах. Этот ритуал, имеющий очевидные коннотации с религиозным поклонением, переносил сакральность с персоны императора на материальные атрибуты его власти.

Триумфальные входы императора в город после военных побед также представляли собой тщательно срежиссированные спектакли, в которых унижение играло центральную роль. Пленные вражеские правители или полководцы, закованные в "златые цепи", вели за уздцы коня императора или шли перед его колесницей. Эти "златые цепи" были не просто средством физического ограничения, но символическим обозначением перехода от одного статуса к другому: бывший суверен превращался в объект, выставленный на всеобщее обозрение как трофей имперской власти.

Система дворцового протокола создавала многослойную иерархию унижений, в которой каждый, кроме самого императора, был одновременно и субъектом, и объектом унижения. Высокопоставленный сановник, простиравшийся ниц перед императором, в свою очередь принимал знаки почтения от нижестоящих. Эта циркуляция унижений создавала сложную сеть взаимозависимостей, скрепляющую имперскую иерархию.

Если унижение функционировало как "клей" имперской иерархии, то роскошь была её "смазкой" – системой компенсаций, делающей приемлемыми ограничения и риски, присущие имперской службе. Однако роскошь в византийском контексте была не просто наградой за лояльность, но сложной политической технологией, через которую артикулировалась сама структура власти.

Ключевым элементом этой технологии была система императорских монополий на производство и использование определённых предметов роскоши. Наиболее известной из них была монополия на производство шёлка, установленная в VII веке. Шёлк, изначально импортировавшийся из Китая по Шёлковому пути, стал производиться в самой Византии после того, как, согласно легенде, монахи тайно вывезли коконы шелкопряда в полых посохах. Императорские мастерские в Константинополе получили исключительное право на производство шёлковых тканей высшего качества, особенно пурпурного цвета.

Пурпурная краска, получаемая из моллюсков вида Murex, добываемых у побережья Финикии, также находилась под строгим императорским контролем. Налог "зарезанной раковины" (konchylion) взимался с добычи этих моллюсков, обеспечивая монополию императора на пурпурный цвет. Ношение одежд определённых оттенков пурпура было исключительной привилегией императора и его ближайших родственников. Нарушение этой монополии рассматривалось как акт государственной измены.

Эта система монополий создавала сложную семиотику власти, в которой материальные объекты функционировали как знаки социального статуса. Цвет одежды, качество ткани, право носить определённые украшения или инсигнии – всё это было тщательно регламентировано в соответствии с рангом. Так, различные классы сановников – патрикии, протоспафарии, спафарокандидаты и другие – имели строго определённые знаки отличия, нарушение которых влекло за собой суровые наказания.

Особую роль в экономике престижа играли священные реликвии, которые были формой "нематериальной роскоши". Византийские императоры систематически собирали реликвии, связанные с жизнью Христа и святых, превращая Константинополь в сокровищницу христианских святынь. Эти реликвии – от фрагментов Истинного Креста до тернового венца и многочисленных мощей – не только повышали сакральный статус столицы, но и служили инструментом дипломатии. Дарение реликвий иностранным правителям было высшей формой имперской щедрости, создающей символическую зависимость одаряемого.

Эта "икономика спасения душ", была тесно связана с материальной экономикой роскоши. Реликварии, в которых хранились святыни, изготавливались из драгоценных металлов и камней, часто с использованием сложнейших технологий. Церемонии поклонения реликвиям включали использование дорогих благовоний, шёлковых покровов и золотой утвари. Таким образом, сакральное и роскошное образовывали единый комплекс, через который артикулировалась имперская власть.

Система роскоши и престижа, столь эффективная для поддержания политической стабильности, в долгосрочной перспективе оказалась разрушительной для материальных основ империи. Византийская экономика, изначально наиболее развитая в средневековом мире, постепенно деградировала под воздействием политической логики распределения престижа.

Роль предметов роскоши в экономике Византии была двоякой. С одной стороны, экспорт шёлка и других предметов роскоши по Шёлковому пути приносил значительный приток золота и серебра, поддерживая стабильность византийской валюты – золотого солида. С другой стороны, концентрация ресурсов на производстве предметов роскоши отвлекала их от более продуктивных секторов экономики.

К XI веку ситуация усугубилась: китайцы и арабы перехватили контроль над каналами производства и торговли шёлком, подорвав византийскую монополию. Одновременно происходило сужение налоговой базы: крупные земельные владения (пронии) выводились из-под прямого налогообложения как "подарок за лояльность" военной и гражданской аристократии. Эта практика, укоренённая в логике распределения престижа, привела к хронической нехватке средств в казне.

Система цеховой организации производства, унаследованная от поздней Римской империи и закреплённая в "Книге эпарха" (византийском своде правил городских ремёсел), создавала жёсткие ограничения для технологических инноваций. Каждый цех ревностно охранял свои производственные секреты, опасаясь поделиться ими с конкурентами. Эта закрытость, первоначально направленная на сохранение монополии на престижные технологии, в долгосрочной перспективе привела к технологическому старению.

Социальная структура империи, разделённая на города-мастерские, производящие предметы роскоши, и сельскую массу, обеспечивающую базовое продовольственное снабжение, характеризовалась растущим разрывом в уровне жизни. Этот разрыв периодически приводил к вспышкам народного недовольства, наиболее известной из которых было восстание "Ника" при Юстиниане I, когда противостояние цирковых партий "зелёных" и "синих" переросло в массовый бунт против имперской власти.

Экономика престижа привела также к легитимации коррупции как неотъемлемой части системы. Должности в имперской администрации открыто продавались, превращая бюрократию в источник ренты. Практика суффрагия – покупки должностей – была настолько распространена, что фактически институционализировалась. Чиновник, заплативший за свою должность, естественным образом стремился вернуть вложенные средства через взятки и поборы, создавая порочный круг коррупции.

Культурная сфера также испытывала на себе негативное влияние экономики престижа. Риторика "мы – Рим", постоянная апелляция к имперскому прошлому создавала атмосферу культурной стагнации. Инновации в искусстве, литературе, философии не поощрялись, уступая место тщательному копированию классических образцов. Эта ориентация на прошлое, столь эффективная для легитимации имперской власти, в долгосрочной перспективе подрывала способность культуры к обновлению.

Византийская система экономики престижа представляет собой парадоксальный случай политической технологии, которая одновременно обеспечивала долговременную стабильность империи и подрывала материальные основы её существования. Роскошь в византийском контексте не была просто излишеством или блажью правящей элиты. Она представляла собой сложную семиотическую систему, через которую артикулировалась и воспроизводилась сама структура имперской власти. Пурпурные одежды императора, золотые инсигнии сановников, шёлковые одеяния придворных – всё это функционировало не просто как знаки статуса, но как материальные воплощения трансцендентного порядка, который был фундаментом имперской легитимности.

Однако эта система, столь эффективная для производства политического порядка, оказалась разрушительной для экономического базиса империи. Концентрация ресурсов на производстве предметов роскоши, монополизация престижных технологий, вывод крупных земельных владений из налогообложения в качестве "подарка за лояльность" – всё это подрывало способность империи адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям.

Византийский опыт показывает, что символическое и материальное в функционировании политических систем находятся в сложных отношениях взаимозависимости. С одной стороны, символическое производство порядка невозможно без материальной базы – роскошь требует ресурсов. С другой стороны, логика символического может вступать в противоречие с логикой материального производства, создавая ситуацию, когда политическая стабильность достигается ценой экономической деградации.

В этом смысле византийская модель экономики престижа представляет собой предостерегающий пример для любой политической системы, склонной жертвовать материальным развитием ради символического воспроизводства власти. Роскошь, функционирующая как политическая технология, может обеспечивать краткосрочную стабильность, но в долгосрочной перспективе подрывает сами основы этой стабильности.

Оценили 5 человек

4 кармы