Южное Забайкалье настолько красиво, что каждая речная долина и каждая гряда невысоких гор просится к художнику на полотно. Отсутствие густых таёжных массивов создаёт впечатление доступности этих гор, а их травянистые склоны и степные долины манят идти всё дальше и дальше, восторгаясь вновь открывающимися горизонтами. И трудно представить себе, что эти пустынные места были когда-то густо заселены и кормили не только местное земледельческое население, но и протогорода, и соседних кочевников, с которыми местные составляли единое государство хунну. Но, в этой статье речь пойдёт не столько о хунну, сколько об их предшественниках, которые принесли в Забайкалье земледельческую культуру.

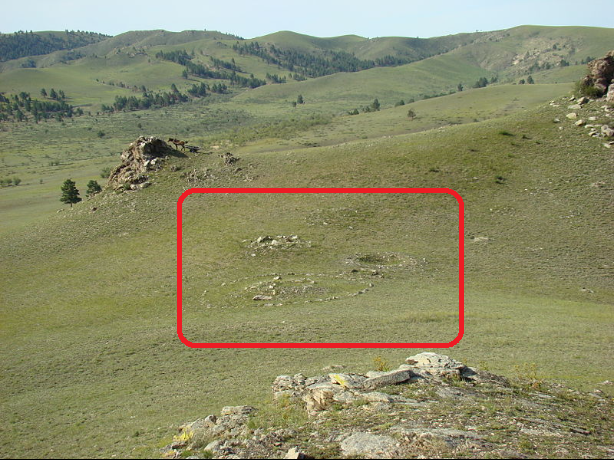

На фото видны каналы, прорытые на путях водных потоков стекавших с гор и холмов. Они собирали дождевую и талую воду, распределяя её по арыкам. Этим же предотвращалось и заболачивание местности. Арычная система уже не видна, но на её месте ещё растут одиночные древесные растения, каналы же отмечены её бурным ростом.

Место это находится в южной части Бурятии, в долине реки Тугнуй, и непосредственно соседствует с известной достопримечательностью республики – Меркитской крепостью, последним прибежищем народа меркитов, обречённых на полное истребление Чингисханом. Так называемой «крепостью» послужила скалистая и крутая гора, обустроенная для обороны. Историю этих событий пересказывать я не стану, как и предысторию особой вражды Чингисхана к меркитам. Всё это есть в Интернете. Но, меркиты каналов не рыли. К тому времени климат в этих местах уже был засушливый, дождей выпадало мало, ирригация и вообще земледелие потеряли свою актуальность у местного населения. Совсем другое положение вещей наблюдалось за тысячу лет до этого и ещё раньше.

Когда и кем были прорыты первые сети каналов в Забайкалье – доподлинно неизвестно, но, без сомнения, сделано это было древними земледельцами в ирригационных целях.

Остатки древних ирригационных систем можно найти и в других местах южной части Бурятии. Например, у деревни Селендумы:

У плато Тапхар:

У Селенгинского монастыря:

В этой же части Бурятии, на берегу реки Селенги (сейчас этот посёлок называется Новоселенгинск), жили сосланные туда декабристы Николай и Михаил Александровичи Бестужевы.

Они занимались скотоводством, и для заготовки сена им был выделен участок в 15-ти верстах от дома. Дорога не близкая, но интересная, особенно для людей наблюдательных. Николай Бестужев, при поддержке брата Михаила и Константина Петровича Торсона (тоже ссыльного декабриста - морского офицера, мореплавателя, инженера-судостроителя), изучал Забайкалье и собирал коллекцию древних, а также бурятских национальных предметов. Были найдены петроглифы и остатки ирригационных сооружений.

В конце XIX – начале ХХ веков Талько-Грынцевич Юлиан Доминикович, окружной врач в Троицкосавске, увлекался археологическими изысканиями, раскапывая погребения - от неолитических до средневековых. Среди них около 100 оказались принадлежащими хунну, чем он и доказал их историческое существование. Сейчас уже найдены и городища хунну, и выяснено, что они жили в этих местах осёдло, занимались ремёслами и сельским хозяйством. Выращивали пшеницу, ячмень, просо и лисохвост (злаковая трава семейства мятликовых).

Хунну пришли в Забайкалье во II веке до н.э. с пастбищ Ордосского плато, где вели кочевой образ жизни. Они были смешанным европеоидно-монголоидным населением, и в их культуре присутствовали скифо-сакские элементы.

(Бронзовая фигурка кочевника из Ордоса III-I веков до н.э.)

(Ордосская пряжка ремня III-I вв до н.э.)

Ещё задолго до времени хунну, во II тысячелетии до н.э. к югу от Гоби, включая Ордос, наблюдалось смешение короткоголовых европеоидов и узколицых, носатых монголоидов. В дальнейшем, к этому населению присоединились и новые волны из скифо-сакского мира, и плосколицые монголоиды, и, ко времени выхода хунну на большую арену Истории, европеоидный фенотип там ещё существовал.

Ввиду такой внешности народа по имени хунну, китайский император Цинь Шихуанди (III век до н.э.), придя в бешенство от постоянных вторжений и разграблений его территорий кочевыми хунну, приказал убивать всех встречных, чей нос отличался горбинкой. Сам он, кстати, тоже не был трафаретным китайцем, так как носил бороду и бакенбарды, да и глаза не выглядели узкими щёлочками. По крайней мере, его так изображают:

Интересно, что в ордосских бронзовых изделиях находят сходство с весьма отдалёнными, как по расстоянию, так и по времени, культурами Евразии. Например, с культурой Луристана в западной части Ирана (вторая половина II-го - первая половина I-го тысячелетий до н.э.); с карасукской культурой конца II-го – начала I-го тысячелетий до н.э., простиравшейся от Восточных Саян и Алтая до Аральского моря и, что особенно удивительно – с Сейминско-Турбинским транскультурным феноменом (2150-1600 лет до н.э.). Его называют именно феноменом, а не просто культурой, потому что его носители продвигались по огромным пространствам от Монголии до Финляндии, соседствовали со множеством народов, но нигде не закрепились настолько, чтоб основать сколько-нибудь значительное культурно-территориальное образование. Хотя обладали высокоразвитой металлургией, и оружие их превосходило всё то, что встречали они на пути.

Нужно заметить, что упомянутые выше культуры объединены и своими генеалогическими линиями. У их носителей присутствуют SNP одних и тех же гаплогрупп. В первую очередь, это гаплогруппы Q1a, Q1b – идущие от южно-сибирской окунёвской культуры (XXVI-XVII века до н.э.), а также R1a с арийскими SNP, финская N1a и некоторые другие. Этакий конгломерат рас и народов с общими культурными элементами, довольно развитый и активный.

Но, вернёмся к каналам. Похожие на Забайкальские ирригационные системы, основанные на потоках воды с гор, существовали в соседней Тыве и далее к западу - в Минусинской котловине и на Алтае.

(Минусинская котловина)

(Тыва)

(Тыва)

Сооружались крупные магистральные каналы, более мелкие – распределительные, и арыки. Некоторые тянулись на 20 км. Многие функционировали и в Средневековье, и вплоть до ХХ века. В Минусинской котловине на основе древних систем были вырыты современные, со всеми положенными гидротехническими сооружениями, со шлюзами и водохранилищами, и они функционировали ещё в 30-х годах прошлого века.

В Тыве удалось определить возраст почвы, перекрытой одним из каналов – 3020+-120 лет. А пыльца культурного ячменя и грибковые споры, добытые из разрезов почвы, оказались возрастом 5280+-110 лет. То есть, в I тысячелетии до н.э. каналы в Южной Сибири уже существовали, а земледелие практиковалось намного раньше - уже в IV тысячелетии. Известно, что в Тыве орошаемое земледелие было и в хуннское время.

Время появления первых каналов в Забайкалье неизвестно. Хунну пришли на готовое. По крайней мере, земледелием уже занимались люди культуры керексуров. По раскопкам стало известно, что это были люди европеоидной внешности, пришедшие во второй половине II тысячелетия до н.э. с запада, с горных районов Южной Сибири. Примерно тогда же появились и монголоидные кочевники культуры плиточных могил. Обе культуры сосуществовали на больших территориях в течении многих веков, сначала воюя друг с другом, потом примирившись, и в итоге монголоидная культура дожила до прихода хунну, частично ассимилировав европеоидную и переняв у неё полезные навыки – такие, как земледелие, а европеоидная, то есть культура керексуров, канула в Лету. На следующей карте обозначены регионы распространения обеих культур и совместного их существования. На карте использовано их начальное наименование: херексуры, но сейчас они чаще называются керексурами, и есть разные толкования этого слова.

Керексур – это погребальное сооружение (иногда символическое, без покойника - кенотаф), представляющее собой равноконечный крест, вписанный в окружность. И крест, и окружность выложены небольшими камнями на грунте. По середине, над могилой, возвышается небольшой (иногда высотой в несколько метров), тоже каменный, холм. Символ, по подобию которого выкладывались эти геоглифы, часто встречается на предметах эпохи неолита и бронзы, и мы поговорим о нём позже. Площадь сооружений, как и детали, варьируются. Вот, например, классические керексуры, найденные на монгольском Алтае, на нашем Алтае (в Чуйской степи) и в Тыве:

А эти найдены в Забайкалье:

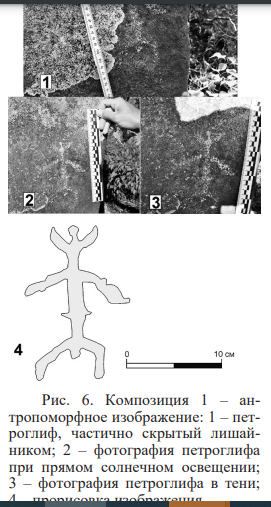

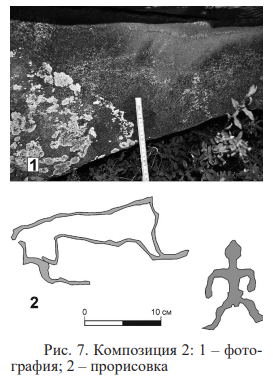

Среди древних петроглифов Забайкалья можно увидеть такие же символы:

Русский учёный Григорий Николаевич Потанин, занимавшийся комплексными исследованиями Северной и Центральной Азии, назвал эти своеобразные курганы херексурами, вероятно, услышав это название от местных жителей. Такие сооружения найдены в Забайкалье, в Монголии, в Тыве и на Алтае.

Плиточные же могилы – это выложенные камнями прямоугольные площадки разных размеров, с врытыми в землю по периметру каменными плитами. Очень напоминают полинезийские мараэ. Вероятно, у тех и других были общие древние корни. Иногда плиточные могилы располагаются внутри оград керексуров или перекрывают их, что свидетельствует о более раннем сооружении керексуров. Иногда над плиточными могилами водружаются оленные камни. Иногда они тоже оказываются кенотафами.

Знаменательно, что могилы хунну – это вариант керексуров, а не плиточных могил. Хотя саму культуру керексуров хунну уже не застали, но их предки явно имели к ней отношение. Круг с крестом внутри символизировал в индоевропейском мире колесо сансары, то есть круговорот перерождений, а прямоугольник в китайском мире – повторяющиеся изменения и перерождения, что по сути одно и то же. Разница только в том, в одном случае движение идёт по кругу, а в другом – по сторонам прямоугольника, от длинной к короткой, опять к длинной и так далее, что ещё нагляднее выражает перерождения с изменениями и возвращение в исходную точку. В обеих культурах родственники усопшего ожидали его возвращения в новом теле и по-своему выражали это в конструкции могилы.

На следующем фото мы видим могилу плиточника (передний план), а за ним – могилу представителя народа хунну. Комментарии излишни.

К культуре керексуров относятся так называемые оленные камни с изображениями летящих оленей, а также курганы МТТ (Монгун-Тайгинского типа) и петроглифы Кяхтинского типа с изображениями животных, каких-то человечков и, как считается - солнечных кругов. И мы не знаем, были эти человечки самими керексурцами, или другими людьми, или мифическими существами.

А ЧТО КАСАЕТСЯ КАНАЛОВ, ТО МЫ ЗНАЕМ ДАТУ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛА В ТЫВЕ, И ОНА СОВПАДАЕТ СО ВРЕМЕНЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЕРЕКСУРОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ. ПРИ ЭТОМ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И В ТЫВЕ, И В ЗАБАЙКАЛЬЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДУ, ТЕКУЩУЮ С ГОР. ТАК ЧТО МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СВЯЗАТЬ ИХ С КУЛЬТУРОЙ КЕРЕКСУРОВ И ДАЖЕ С ЕЩЁ БОЛЕЕ РАННИМИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ.

Остаётся добавить ещё пару снимков, которые кажутся странными, если к ним приглядеться. Это уже не Южное, а Восточное Забайкалье, и не горная местность, а дельта реки Баргузин, по которой течёт река Ина (ИнА – ударение на последний слог). Недоумение вызывают прямые углы, прочерченные её руслом, а также некоторыми протоками:

Судя по карте, ни керексурцы, ни плиточники не доходили до тех мест. Но там могли жить другие народы, занимавшиеся земледелием. Например, носители Дворцовской культуры (середина II - середина I тысячелетий до н.э.). Правда, считается, что земледелие у них носило второстепенный характер, а скотоводство было основой хозяйства На последних этапах существования этой культуры в её изделиях появляется скифский «звериный» стиль. Вряд ли они были столь многочисленны, что стали бы менять даже русла рек.

Но, была ещё одна земледельческая культура, которая дотянулась до Забайкалья с юго-востока. Правда, значительно позже. Известны укреплённые поселения народа мохэ, датируемые 7-11 веками уже нашей эры. И они строили оросительные системы, и даже, вместе с другими злаками, выращивали рис... Однако, доказательств того, что мохэ жили в дельте реки Баргузина, пока нет. Как и других культур. Могли ли эти прямые углы происходить от естественных свойств данной местности, я не знаю.

Ну, и напоследок ещё кое-что. Любопытные изыскания предпринимают люди, изучая гидронимы - как европейской части России, так и Сибири. Везде, включая Чукотку, находят названия, связанные с древними индийскими культами. В юго-восточном направлении от Байкала такие названия расположены кучно: Ари-Алтан, Ари-Нур, Аринка, Ангара (приток Дарасуна), Ганга-Нур, Ганга-Туя, Гангатуй, Гангата, Гангота, Индок-Холой, Индола, Индяжина, Сурановка, Шиванда, Шивача, Шивия. Не исключено, что именно по последним гидронимам китайцы назвали предков татар: шивэй. Это не было самоназванием, они называли себя по отдельным племенам и союзам, которые постоянно меняли состав и названия. В таких случаях было логично называть племена по местам их обитания, шивэй – по месту кочевий вблизи этих рек. Потому что корня «шив» в монгольском языке нет, и даже «сив» нет, а племена эти считаются монголоязычными. Вполне возможно, что индо-арийские названия сохранились со времён керексуров, а может быть и ещё раньших.

Спасибо, кто дочитал до конца. Пишите свои замечания.

P.S. Все материалы для статьи, включая изображения, взяты из открытых источников в Интернете.

Оценили 3 человека

5 кармы