В 1824 году Александр I стал свидетелем ужасного бедствия, постигшего Северную столицу. Речь идет о наводнении, случившемся 7 (19) ноября.

В тот день, с восьми часов утра, вода начала быстро прибывать, причем как в Неве, так и во всех городских каналах. Жители Санкт-Петербурга сначала не обратили на это особого внимания, но вскоре вода вышла из берегов, покрыла набережные и стала пробираться в дома…По оценкам, высота подъема воды составила тогда 4,21 метра.

Генерал М.И. Богданович пишет: "Счастливы были те, которым удалось пробраться в верхние этажи либо поймать лодку и спасти на ней свои семейства и наиболее ценные пожитки. Немногие лодочники, ценою золота, предлагали свою помощь застигнутым врасплох на улицах и площадях и перевозили их через бушевавшую воду. В довершение беды поднялся сильный ветер, колебавший деревянные строения, подмытые водою, и грозивший им совершенным разрушением.

На всем пространстве за несколько часов перед тем цветущего города встречал взор страшное зрелище сорванных с места и несомых волнами рассвирепевшей стихии сараев и деревянных домов с живыми либо придавленными людьми и домашним скотом; многие искали спасения на бревнах либо на дверях, служивших вместо паромов; другие взлезали на деревья…"

Император Александр в первые же дни после наводнения лично посетил наиболее пострадавшие места. Рассказывая об увиденном, он сказал: "Я бывал в кровопролитных сражениях, видел после битвы места, покрытые трупами, слышал стоны раненых, но это — неизбежный жребий войны. А тут я увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было важно в жизни. Это ни с чем сравниться не может!"

Но не зря в народе существует поверие, что беда никогда не приходит одна. Мы уже знаем, что в 20-е годы Александр все чаще стал погружаться в мрачную задумчивость. Он регулярно посещал монастыри и все чаще заговаривал о желании отречься от престола. А в начале сентября 1825 года он покинул Санкт-Петербург.

Почему-то он решил уехать в Таганрог, но перед отъездом князь Голицын предложил ему на всякий случай обнародовать распоряжение о наследовании престола Николаем Павловичем. Но Александр в ответ на это поднял руки к небу и сказал: "Положимся в этом на Бога: он устроит все лучше нас, простых смертных".

И он уехал один, практически без свиты, посетив перед этим Александре-Невскую лавру. Отъезд императора из Санкт-Петербурга прошел тихо и незаметно, и в середине месяца он уже прибыл в Таганрог.

А через десять дней туда же прибыла и императрица Елизавета Алексеевна, здоровье которой, давно уже расстроенное, возбуждало совершенно справедливые опасения. Состоявшие при ней медики отмечали, что болезнь ее постепенно принимает характер хронической чахотки, и они рекомендовали ей выехать для лечения в Италию или на юг Франции, но она почему-то тоже решила ехать в провинциальный Таганрог, расположенный на пустынном берегу Азовского моря. Ведь климат осенью там далеко не самый благоприятный? Это до сих пор остается загадкой…

В вечно сонном Таганроге началась размеренная жизнь, когда музицирование сменялось неторопливыми прогулками императора в сопровождении немногочисленных придворных. Александр был покоен душой, весел и легкодоступен, что было для него не особенно характерно, особенно в последние годы.

Но при этом он очень беспокоился о том, как перенесет путешествие его больная жена, и он ежедневно посылал ей трогательные и задушевные письма. Он лично следил за приготовлением апартаментов для императрицы, сам расставлял в комнатах мебель и даже вбивал гвозди для картин.

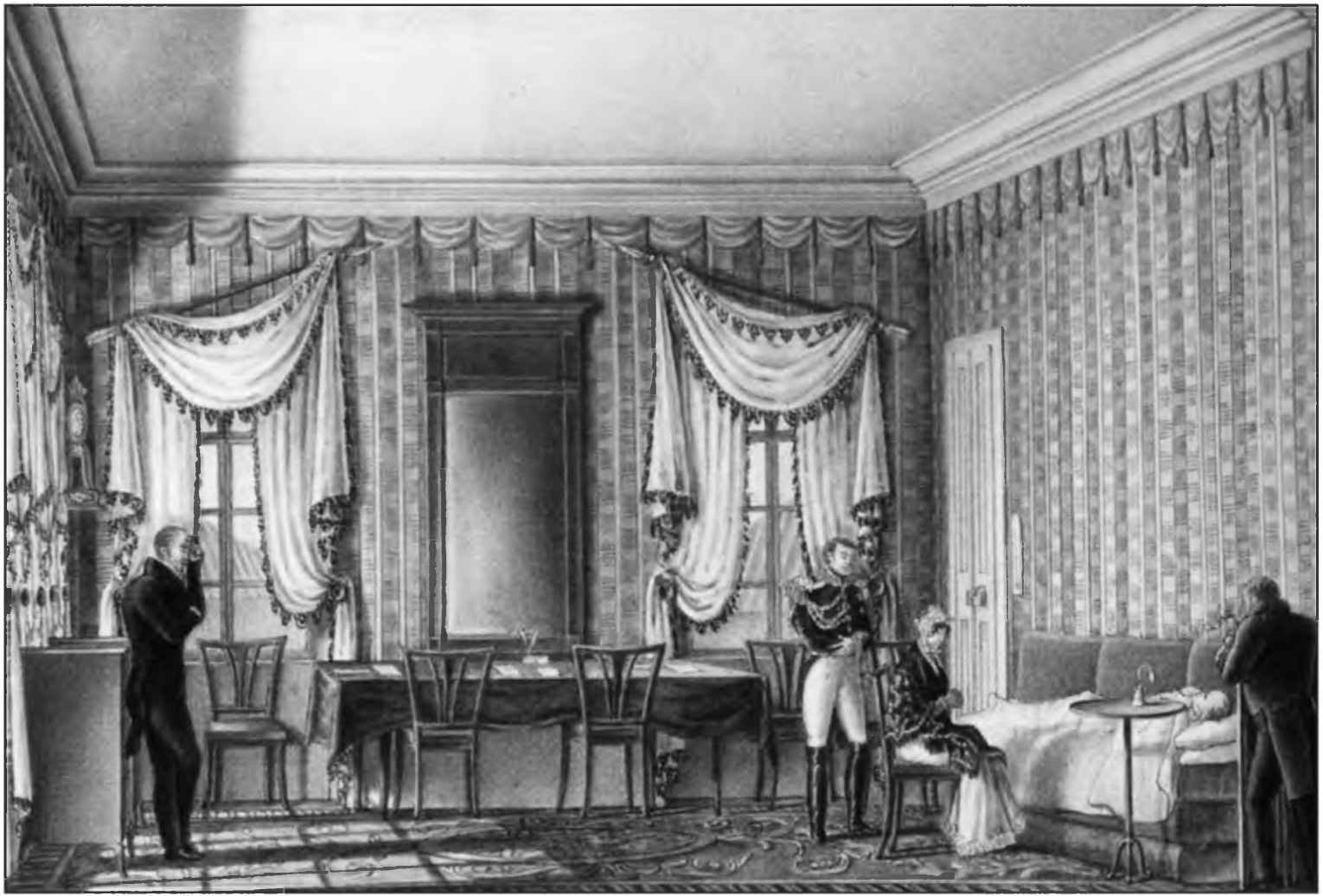

В Таганроге император с императрицей остановились в специально приготовленном доме градоначальника, называвшемся Таганрогским дворцом, но, по сути, скорее походившем на усадьбу провинциального помещика.

Но зато в нем все было устроено по образцу столь любимого Александром Царского Села. В этом доме Александр Павлович и Елизавета Алексеевна почти целый месяц прожили тихо и уютно. «Видно, что Таганрог полезен для здоровья государя, — говорила она. — А мне с ним будет хорошо везде».

А в октябре императорская чета съездила на несколько дней на Дон и посетила Новочеркасск. Возвращаться в Санкт-Петербург императору явно не хотелось, и это было по душе Елизавете Алексеевне, которой понравилось на новом месте.

А через месяц после приезда в Таганрог Александр отправился в инспекционную поездку по Крыму в сопровождении новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова и небольшой свиты из двадцати человек. Спутники императора (генералы А.И. Чернышев, И.И. Дибич, П.М. Волконский и другие) потом отмечали, что путешествовал император по Крыму с интересом, вникал в различные детали, даже шутил, хотя в последние месяцы настроение его было по большей части подавленное.

24 октября (5 ноября) 1825 года император прибыл в Симферополь и, переночевав там, отправился на Южный берег Крыма, столь известный своим превосходным климатом и обильной растительностью, что очень напоминало Италию.

К сожалению, эта поездка закончилась болезнью. Дело в том, что нужно было переехать через горы, и на этом пути Александр проделал 35 верст (37 км) верхом, по чрезвычайно трудным дорогам и усеянным камнями тропинкам. Утомление на этом пути и отход от привычной диеты вызвали у него расстройство желудка, ставшее началом более тяжкой болезни.

Потом император побывал в Алупке, где граф М.С. Воронцов принимал его в своем великолепном дворце. Потом в Ялте. Потом он отправился через высокую гору на дачу Мордвинова и проехал верхом еще 40 верст (42,7 км). Потом были Севастополь и Балаклава…

Собственно, заболел император в Мариуполе, но впервые он почувствовал себя плохо гораздо раньше — еще в Бахчисарае. Там его лихорадило. Его лейб-медик Я.В. Виллие уговаривал императора принять лекарство, но все напрасно. Александр каждый раз отвечал: «Моя жизнь в руках Божьих, и ничто не может изменить начертанного мне предела…».

А между тем болезнь императора все усиливалась. Обычная его веселость исчезла, он говорил мало и проводил целые часы в дремоте либо в хмурой задумчивости. Когда император вернулся в Таганрог, его спросили о здоровье: «Довольно хорошо, — отвечал Александр. — Впрочем, я подхватил в Крыму небольшую лихорадку, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. И я более чем когда-либо уверен, что для пребывания моей жены ничего нет лучше Таганрога».

А потом он слег в постель. Императрица оставалась у него до десяти часов вечера и уговорила принять лекарство. Это были восемь слабительных пилюль, после которых Александр почувствовал некоторое облегчение. Весь следующий день он был весел и любезен с окружающими, но уже утром 8 (20) ноября последовал новый приступ. И приступы эти с каждым днем делались все продолжительнее и все сильнее.

Однажды, совершенно измученный болезнью, он сохранял глубокое безмолвие, а 14 потом вдруг закричал, обращаясь к лейб-медику Я.В. Виллие: «Друг мой! Какое дело, какое ужасное дело!».

Историк К.В. Кудряшов пишет: «…14 ноября государь встал в семь часов утра, умылся без посторонней помощи и побрился, затем лег снова в постель, но находился в сильно возбужденном состоянии; по замечанию Виллие, ему тогда трудно было связать правильно какую-либо мысль. Вечером с государем сделался внезапно обморок, причем камердинер не успел его поддержать, и государь упал на пол. Это произвело большую тревогу во дворце.

До сих пор Александр старался перебороть болезнь, не переставал заниматься делами и хотя не выходил из кабинета, но всегда был в сюртуке и проводил свободное время с императрицей. Но с этого дня он более уже не мог вставать с постели".

"Стало ясным, — пишет Тарасов, — что болезнь приняла опасное направление". Сам Виллис определяет в этот день состояние государя словами: "Все очень нехорошо". Когда он предложил больному лекарство, го получил отказ по обыкновению.

«Уходите прочь», — сказал Александр. Я.В. Виллие заплакал. Видя это, император произнес: «Подойдите, мой милый друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня за это. У меня свои причины».

В воскресенье, 15 (27) ноября, состояние больного сделалось таким плохим, что императрица послала за своим духовником, который, будучи предупрежден еще накануне, ночевал возле царского кабинета. В шесть утра протоиерей Федотов вошел к императору. Александр открыл глаза и с усилием приподнялся, опираясь на локоть.

После краткой исповеди Александр пригласил к себе свою жену, при ней принял Святое Причастие, поцеловал крест и руку священника. Затем он прерывающимся голосом произнес слова благодарности Господу, а императрица и священник, встав на колени у постели больного, стали умолять его исполнить предписания врачей. Все они советовали употребить пиявки. Александр согласился.

Весь день 16 (28) ноября больной император оставался в летаргическом сне, время от времени прерываемом конвульсиями. К вечеру в нем едва можно было заметить признаки жизни, но пульс показывал до ста двадцати пяти ударов в минуту.

На следующее утро, в восемь часов, вдруг показалось, что состояние больного улучшилось. Он открыл глаза, поцеловал обе руки Елизаветы Алексеевны и прижал их к сердцу. Потом он воскликнул по-французски: «Какой прекрасный день!». Затем сказал императрице: «Ты, должно быть, очень устала…». К вечеру больному опять сделалось хуже.

18 (30) ноября лейб-медик Я.В. Виллие написал в своем дневнике: "Ни малейшей надежды спасти моего обожаемого повелителя. Я предупредил императрицу и князя Волконского с Дибичем, которые находились: первый — у себя, а последний — у камердинеров".

Всю ночь у больного был сильнейший жар. В ночь с 18-го на 19-е (с 30 ноября на 1 декабря) князь П.М.Волконский старался удалить императрицу, найдя для нее в городе другое помещение. Но Елизавета Алексеевна на это твердо ответила: «Я уверена, что вы разделяете мою горесть. Вы знаете, что не блеск царского венца привлекал меня к мужу. И потому умоляю вас, не разлучайте меня с ним в его последние минуты».

В четверг, 19 ноября (1 декабря), началась агония. К дыханию больного примешались стоны, свидетельствовавшие о его страданиях. Дыхание становилось все короче и короче…Умер император Александр 119 ноября (1 декабря) 1825 года. На часах было 10 часов 50 минут, а самому Александру было неполных 48 лет.

О смерти императора в тот же день был составлен акт, который подписали: И.И. Дибич, И.М. Волконский, Я.В. Виллие и Конрад фон Стофреген (Штофреген). Затем было произведено вскрытие тела. В протоколе вскрытия было написано следующее: «1825 года, ноября в 20-й день, в 7 часов пополудни, мы, нижеподписавшиеся, вскрывали для бальзамирования тело почившего в бозе его величества государя императора и самодержца всероссийского Александра Павловича и нашли следующее: «…Сие анатомическое исследование очевидно доказывает, что августейший наш монарх был одержим острою болезнью, коею первоначально была поражена печень и прочие к отделению желчи служащие органы; болезнь сия в продолжении своем постепенно перешла в жесткую горячку, с приливом крови в мозговые сосуды и последующим затем отделением и накоплением сукровичной влаги в полостях мозга, и была, наконец, причиною самой смерти Его Императорского Величества».

Относительно заболевания, приведшего императора к смерти, различные источники расходятся. Одни утверждают, что это была холера, другие склонны считать болезнь сильной простудой, третьи — горячкой, усугубленной воспалением мозга.

А вот А.С. Пушкин по этому поводу написал очень просто и коротко:

Всю жизнь свою провел в дороге, Простыл и умер в Таганроге…

29 декабря 1825 года (10 января 1826 года) печальная процессия с теплом царя двинулась из Таганрога через Харьков, Курск, Орел и Тулу на Москву. В Москву тело прибыло 3 (15) февраля 1826 года.

Гроб был установлен в Архангельском соборе посреди гробниц других царей русских, там, где издавна отпевали российских самодержцев. Три дня город прощался с телом. Но каждый раз в девять вечера ворота Кремля запирали, и у каждого входа выставляли заряженные орудия. При этом по городу всю ночь ходили военные патрули, однако ни малейшего шума или беспорядка замечено не было.

Итак, наглухо закрытый гроб простоял в Архангельском соборе трое суток, и за это время его посетили десятки тысяч москвичей. Но вот почему власти не показали москвичам тело Александра? И почему вокруг было так много войск? По мнению некоторых историков, на все это у задававшихся подобными вопросами москвичей был один ответ: "В гробу лежит тело другого человека, а император Александр жив и скрывается неизвестно где".

6 (18) февраля траурная процессия в обратном порядке из Архангельского собора, через Спасские ворота Кремля по Красной площади, через Воскресенские ворота по Большой Тверской улице направилась до Тверской заставы и далее через Тверь и Новгород к Санкт-Петербургу.

Императрица-мать Мария Федоровна встретила тело Александра в Тосне. Лейб-медик Я.В. Виллие был послан Николаем Павловичем, чтобы осмотреть тело покойного. Виллие исполнил это поручение в Бабине, 26 февраля (9 марта), и донес, что "не нашел ни малейшего признака химического разложения и тело находится в совершенной сохранности".

28 февраля (11 марта) Николай Павлович из Царского Села выехал верхом навстречу процессии. Его сопровождали великий князь Михаил Павлович, принц Вильгельм Прусский и принц Оранский. В Царском Селе гроб был внесен в церковь императорского дворца. По окончании панихиды все присутствовавшие удалились из церкви. Осталась одна императорская семья.

5(17) марта тело Александра перевезено было в Чесменскую дворцовую церковь. Там его переложили в новый парадный гроб.

6 (18) марта траурная процессия продолжала путь в Санкт-Петербург, в Казанский собор. Там уже закрытый гроб императора был выставлен на поклонение народу в продолжение семи дней.

Затем 13 (25) марта 1826 года, в 11 часов, во время сильной метели, тело было перевезено в Петропавловский собор.

Естественно, скоропостижная смерть императора породила в народе массу слухов. В частности, один из них сообщал, что государь, окончательно измученный угрызениями совести по поводу насильственной смерти отца, покончил с собой. Другие говорили, что императора отравили заговорщики-декабристы, третьи считали, что Александр I не умер, а бежал на английском корабле в Палестину…

Почему в Палестину? И почему не в Америку, как говорили о Наполеоне, который, если верить слухам, якобы вовсе и не умер на острове Святой Елены…

Историк К.В. Кудряшов в связи с этим пишет: "Стала расти молва, что настоящий император жив, но скрывается, а в гробу везут чужое тело. Любопытно, что эта молва и слухи шли как бы впереди погребального шествия, опережая его. Еще гроб не успел прибыть в Москву, а уже столица была полна всевозможными толками. Эти тревожные слухи, с досадой пишет современник, пугали иных "дураков", кои трусили, уезжали из Москвы или просили часовых для себя на это время. Прибытие гроба <…> действительно вызвало сильное стечение народа. Власти ждали беспорядков и приняли меры: в девять часов вечера кремлевские ворота запирались, у каждого входа стояли пушки, держались наготове военные части, по городу всю ночь ходили патрули. Но все обошлось благополучно".

Как это обычно бывает, слухи обрастали всевозможными подробностями, стали называться конкретные факты и имена. Говорили, например, что в гроб вместо императора был положен внешне похожий на царя фельдъегерь Масков, разбившийся насмерть при падении из курьерской коляски. И никого не заботил тот факт, что этот инцидент произошел 3 ноября 1825 года, то есть за шестнадцать дней до официальной даты смерти Александра Павловича.

А еще говорили, что вместо царя в гроб был положен унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка Струменский, просто двойник Александра I. А может быть, один из его двойников…

Зато известно, что упомянутый унтер-офицер Струменский умер потому, что был до смерти засечен шпицрутенами…

Так или иначе, но тело подлинного или мнимого императора вскрыли и произвели бальзамирование. При этом его так обильно напитали специальным составом, что пожелтели даже белые перчатки, натянутые на руки покойного.

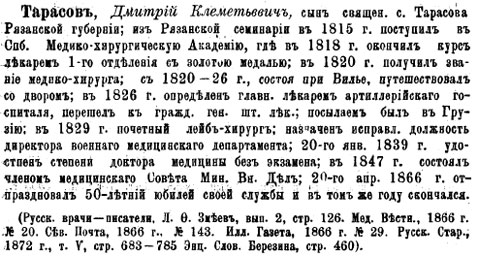

Но вот, например, биограф Александра Анри Труайя в книге " «Александр I. Северный сфинкс" отмечает": Протокол вскрытия подписан девятью медиками, но доктор Тарасов, который составлял это заключение и имя которого фигурирует внизу последней страницы, заявляет в своих воспоминаниях, что он этот документ не подписывал. Значит, кто-то другой подделал его подпись?" А это вообще — вопрос очень интересный.

Доктор Дмитрий Климентьевич Тарасов был сыном бедного священника и практически случайно стал царским лейб-хирургом.

Факт исторический: он находился у постели умирающего Александра пять последних суток. Просто факт: он в своих "Воспоминаниях" резко расходится со всеми другими очевидцами смерти императора, утверждая, что еще за час до кончины тот был в сознании и умирал спокойным и умиротворенным.

Почему первое — это факт исторический, а второе — просто факт? Да потому, что любая информация, содержащаяся в чьих-то "Воспоминаниях", — это лишь субъективное мнение какого-то человека, а оно, как известно, зависит от слишком многих обстоятельств. То есть, что находился у постели умирающего, — это факт, а вот что расходится в показаниях — это, как говорится, бабушка надвое сказала…

Кстати, точно так же, наверное, следует относиться и к утверждению Д.К. Тарасова, что он лично никакой протокол не подписывал, то есть "его" подпись является подделкой. В самом деле, почему же он тогда сопровождал гроб Александра из Таганрога до Санкт-Петербурга? Почему после "такого" спокойно остался служить придворным хирургом, получил орден Святого Владимира 2-й степени, прожил 74 года и умер в 1866 году человеком вполне обеспеченным?

Племянник Дмитрия Климентьевича Иван Трофимович Тарасов, ставший потом профессором Московского университета, позднее рассказывал, что его дядя всегда избегал разговоров о кончине императора и о старце Федоре Кузьмиче… Но при этом он был глубоко религиозен… Но никогда не служил панихид по Александру. И якобы лишь когда до Санкт-Петербурга дошла весть о смерти Федора Кузьмича, доктор Д.К.Тарасов стал служить панихиды, однако делал это тайно.

Конечно, можно сказать, что все это не доказывает ровным счетом ничего и все можно все списать на странности какого-то там доктора…

Но Анри Труайя (см. выше) отмечает еще несколько таких же, на его взгляд, странных фактов. Или не фактов — смотря как к этому относиться. Он пишет: "Исследование головного мозга выявило нарушения, оставляемые сифилисом — болезнью, которой не страдал Александр. Наконец, в 1824 году царь перенес рожистое воспаление на левой ноге, а врачи, производившие вскрытие, обнаружили следы старой раны на правой ноге. Бесспорный факт, что, несмотря на бальзамирование, лицо умершего быстро изменилось до неузнаваемости; бесспорный факт, что народ не был допущен пройти перед открытым гробом; бесспорный факт, что императрица не сопровождала останки своего супруга в Петербург; бесспорный факт, что дневник царицы прерван за восемь дней до кончины государя; бесспорный факт, что Николай I приказал сжечь большую часть документов, связанных с последними годами царствования его брата, так же как и доказательства, на которые опирались те, кто не верил в смерть Александра…"

Конечно, относительно сифилиса — это все домыслы. В протоколе об этом нет ничего определенного. И что это за нарушения головного мозга, оставляемые сифилисом?

Относительно правой ноги — то же самое. В протоколе сказано, что "на обеих ногах <…> приметны темно-коричневый цвет и различные рубцы (cicatrices), особенно на правой ноге…" То есть не на правой, как утверждает Анри Труайя, а на обеих, особенно на правой… Согласимся, это разные вещи.

Лицо умершего быстро изменилось до неузнаваемости? Да, изменилось. И князь П.М. Волконский, отвечавший за траурный кортеж, 7 декабря 1825 года написал, находясь еще в Таганроге: "Хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились, <…> почему и думаю, что в Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно".

Мария Феодоровна; до перехода в православие — София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская ( 14 (25) октября 1759, Штеттин — 24 октября (5 ноября) 1828, Павловск) — принцесса Вюртембергского дома, вторая супруга российского императора Павла I. Мать Александра I и Николая I.

Но все-таки гроб в столице был один раз открыт — для членов императорской семьи. И мать царя Мария Федоровна тогда воскликнула: «Да, это мой дорогой сын, мой дорогой Александр. Ах! Как он похудел…» Значит, все-таки лицо умершего изменилось не до неузнаваемости? И доводы Анри Труайя можно так разбирать до бесконечности. Было бы желание…

На самом деле тело Александра поместили в два гроба — деревянный и свинцовый — и отправили в Санкт-Петербург. Перевозка длилась целых два месяца. По пути в столицу гроб открывался несколько раз, но только ночью и в присутствии очень немногих доверенных лиц. При этом каждый раз составлялся протокол осмотра.

Историк К.В. Кудряшов отмечает: "Погребальная процессия с телом императора Александра I двинулась из Таганрога не скоро. Между тем, несмотря на бальзамирование, тело несколько портилось от времени, что беспокоило князя Волконского <…>.

На пути к Москве гроб неоднократно вскрывался, и тело осматривалось. Таковые осмотры, пишет Тарасов, <…> "производились в полночь пять раз". <…>

Затем уже по выступлении из Москвы гроб снова, 7 февраля, был осмотрен в селе Чашошкове, по удалении всех посторонних из церкви, в присутствии генерал-адъютанта графа Остермана-Толстого, Бороздина, Синягина и графа Орлова-Денисова, флигель-адъютантов полковников Германа, Шкурина, Кокошкина, графа Залуцкого и ротмистра Плаутина, гвардии полковника кавалергарда Арапова, Солохмки и хирурга Тарасова.

"Для удостоверения насчет положения тела императора" решено было вскрыть и свинцовый гроб; тщательнейший осмотр обнаружил, по описанию Тарасова, что положение самого тела в гробу оказалось в совершенном порядке и сохранности.

При вскрытии, "кроме ароматного и бальзамического запаха, никакого газа не было приметно". Затем оба гроба были закрыты "по-прежнему". Для осмотра тела гроб был вскрываем еще дважды, а именно на втором переходе от Новгорода, в присутствии графа Аракчеева, и в Бабине, не доходя до Царского Села".

А затем гроб с покойником еще неделю стоял в Казанском соборе, и лишь 13 (25) марта 1826 года было совершено погребение. Но вот кого? Александра ли?

http://filial-17.blogspot.com/...

Историк В.Н. Балязин уверен, что все вышеперечисленное — это аргументы "в пользу того, что Александр I не умер в Таганроге, а был подменен двойником".

Он пишет: "Десятки квалифицированных историков вот уже полтора века пытаются, но не могут ответить на вопрос: где, когда и под каким именем умер Александр I? Поэтому автор не вправе замолчать легенду о старце Федоре Кузьмиче".

В.Н. Балязин также "очень и очень не уверен, что это легенда". Он так и заявляет: "Мне кажется, что, скорее всего, это быль".

Продолжение следует...

Оценили 2 человека

3 кармы