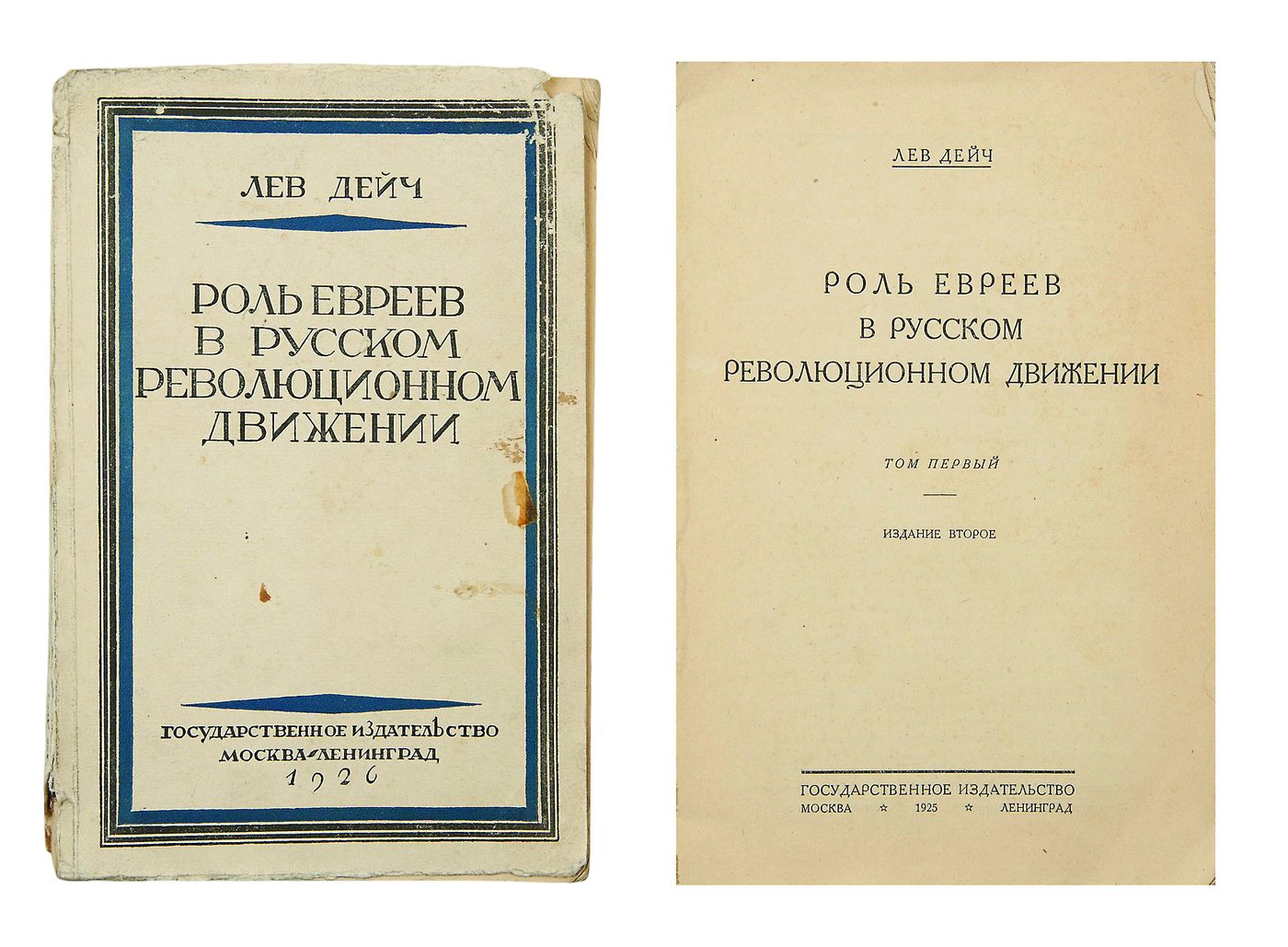

Том I ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД Главлит № 40597. ГИЗ. № 9792. Тираж 5000 экз.

"Типография Госиздата «Красный Пролетарий». Москва, Пименовская, 16.

Предисловие Проф. Столешникова А.П.

Лев Дейч http://www.hrono.ru/biograf/deich.html – это старший «тов-ариц» Троцкого. На этом фото Лев Дейч справа, Парвус слева, в центре молодой Троцкий: http://www.trotsky.ru/img/album/1906.jpg После победы еврейской, под кодовым названием «большевистская» «революции» в России, Дейчу уже было много лет. Поэтому ему поручили лёгкую работу – собирать материалы по истории революционного движения в России. Лев Дейч выпустил несколько книг, из которых эта – с прицельным названием «РОЛЬ ЕВРЕЕВ В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ» имеет наиболее интригующее нас название. - Почему? Потому что, мы, выросшие в СССР, не помним, чтобы вообще в нашем образовании и воспитании где-либо вообще так ставился вопрос. Революция в России – «Великая, Октябрьская» всегда считалась по дефолту, дескать, делом пролетариата – «пролетарской революцией» - «народной революцией», и допустить роль в ней евреев, которых трудно заподозрить в принадлежности к пролетариату, значит допустить её «мелкобуржуазность», а это уже трещина во всей концепции. Видимо именно поэтому, мне не удалось найти информацию, а вышел ли вообще второй том книги. Но материал-то на него был, если он уже стоял в планах издательства! Значит роль-то евреев была большая! Но цель этой книги Дейча совсем другая – показать, что роль евреев в революционном движении в России была даже не второстепенной, а третьестепенной, если не вообще ничтожной, то есть вообще никакой. Вот Дейч на стр. 10 нумерации Дейча, говорит «евреи играли третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную». При этом его определение евреев, если не заподозрить в нём нечестность можно назвать в лучшем случае наивным.

Дейч тут, как и Солженицын, по выражению самого Солженицына, «ушёл в глухую несознанку». Вот на стр. 9 нумерации Дейча он, например, он считает евреев принявших христианство – гоями!

«Единственным исключением, насколько мне известно, является Николай Утин, прикосновенный к обществу «Земля и Воля», но и он лишь наполовину был евреем, так как отец его принял православие».

Вот характерное высказывание по ходу книги: «Я вовсе не еврей,—заметил ему пришедший,—а христианин,—и он назвал свою фамилию». Утверждение, типа, католик не может быть евреем.

Также для Дейча не является евреем человек, у которого русскоподобная фамилия на «ов»-«ев». И прочие подобные примитивные еврейские «штучки», рассчитанные на гойское сознание 19-ого века. Таким образом, Троцкий для Дейча не еврей, а «поляк». Однако своей книгой, даже только одним первым томом Дейч доказал прямо противоположное тому, что хотел доказать, - что, якобы, в организации государственного переворота в России в свою пользу евреи, играли «третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную». Когда читаешь книгу Дейча от еврейских фамилий рябит в глаза – прочтите хотя бы алфавитный указатель в конце книги. А если смотреть по руководству подпольных организаций – там гоям делать нечего вообще.

Книга читается залпом, как детектив, с этой стороны вы Россию конца 19-ого века никогда не читали, - это совсем другая, действительно, изТОРИЯ России.

Эта книга изумительным образом вскрывает изнутри механизм внутреннего функционирования еврейской среды и её международные связи.

Кроме того, если читать внимательно, то эта книга является учебным пособием по методам организации революционной борьбы и перспективам успеха того или другого метода.

Видимо поэтому эта книга редчайшая библиографическая редкость и была изъята отовсюду, мне удалось её приобрести чисто случайно в Нью-Йорке у человека, отец которого эмигрировал ещё в революцию. На Интернете этой книги нет, поэтому я её сам отсканнировал и с большим удовольствием представляю вам.

Проф. Столешников. А.П.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Предлагаемые записки имеют относительно давнее происхождение: задумывался я над этой темой, лелеял мысль написать брошюру по поводу участия евреев в русском революционном движении еще в самом начале восьмидесятых годов,—вскоре после первых крупных антиеврейских погромов, разразившихся во многих местностях юго-западной России вслед за убийством народовольцами «Царя-Освободителя». До этих печальных событий, повлекших за собой чрезвычайно крупные последствия, никому решительно из нас, революционеров,—насколько могу теперь припомнить,— не приходило на ум предположение о необходимости вы пустить в свет брошюру или статью, специально трактующую о (евреях в связи с революционным нашим движением. Не чувствовалось никакой надобности в подобном литератур ном произведении, потому что ни в прогрессивной части русского общества, ни тем более в нашей среде не существовало ни малейших разногласий по поводу отношения к евреям, лишенным тогда элементарных политических прав. Но погромы, сопровождавшиеся в начале восьмидесятых годов насилиями и убийствами обездоленных и беззащитных евреев, пробили брешь во взглядах некоторых представителей интеллигентных профессий: по разным мотивам и причинам, отчасти; вследствие господствовавших в то время народнических воззрений, стали раз даваться голоса, оправдывавшие темные, невежественные массы ввиду «эксплуататорских», «хищнических наклон новостей» еврейского населения. Даже сама «Народная Воля», эта наиболее "крайняя революционная партия, пользовавшаяся чрезвычайной популярностью, в лица некоторых ее членов не избегла крупного промаха] в этом вопросе, о чем подробно сообщу ниже.

Не дремал, конечно, и всесильный тогда Департамент государственной полиции: он хорошо учел и народный взрыв против несчастных бедняков и несправедливые, бестактные оправдания погромов разными недоумками. Тогда-то впервые начали утверждать—и чем дальше, тем все чаще и настойчивее—всякие правительственные агенты, будто все зло на Руси, все постигающие ее бедствия происходят от евреев: не будь их, не было бы революционного движения, не убили бы «батюшки - царя», осчастливившего крестьян дарованной им свободой от крепостной зависимости; евреи—главные инициаторы и организаторы всяких преступных тайных обществ, заговоров и пр.

Новый царь, Александр III, еще в качестве наследника известный как ярый антисемит, ухватился за эти нелепые обвинения целой нации, и на головы несчастных евреев посыпались всевозможные скорпионы: еще более ограничили «черту их оседлости», сузили и до того незначительный круг дозволенных им занятий, введена была «процентная норма» при приеме их в учебные заведения, до ужасных размеров довели ссылку еврейской молодежи административным порядком в самые отдаленные места Якутской области и т. д.

С другой стороны, эти же антиеврейские погромы, в связи с упомянутыми выше возмутительными объяснениями их со .стороны даже некоторых передовых русских людей, вызвали среди значительной, если не сказать — преобладающей части моих соплеменников взрыв негодования, возмущения и огорчения. Не только вообще интеллигентные евреи, но и некоторые революционеры-евреи, раньше не чувствовавшие ни малейшей связи со своей национальностью, так как они вполне ассимилировались с христианами, вдруг признали себя обязанными посвятить свои силы и способности несправедливо преследуемым их соплеменникам.

Вместе с моими ближайшими товарищами—П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Г. В. Плехановым, В. Н. Игнатовым, С. М. Кравчинским—я находился тогда в эмиграции. Доходившие до нас известия о возникшем на родине антисемитическом

движении чрезвычайно нас всех огорчали. Мы считали необходимым отозваться на это новое, крайне печальною явление и были вполне солидарны, в его оценке, но несколько расходились в определении способа, пути для решения еврейского вопроса в России. Так, между прочим, помню, что одно время П. Б. Аксельрод отстаивал необходимость переселить евреев в Палестину, с чем мы, остальные, совершенно не соглашались.

Тогда же впервые возникла у нас с ним мысль о выпуске брошюры по поводу погромов и раздававшихся по адресу евреев обвинений. Подумывал и я взяться за нее, но вскоре затем нашел, что в переживаемый тогда моими соплеменниками крайне тяжелый момент неизмеримо большее значение для них приобретет такое произведение, если оно будет написано известным социалистом из христиан. И я, а также Аксельрод попеременно обращались с этим предложением к Плеханову, Лаврову, Кравчинскому (Степняку). Но каждый из них, вполне соглашаясь относительно необходимости этой брошюры, находил более подходящим в качестве автора не себя, а кого-нибудь другого из только что мною перечисленных известных эмигрантов. Поэтому всеми признаваемая крайне нужной в ту пору: печатная защита угнетенной нации со стороны русского социалиста так и не увидела света.

Вскоре затем,—весной 1884 г.,—я был выдан Бисмарком русскому царю и надолго отправлен в Сибирь на каторгу, где, понятно, был лишен права; о чем-либо писать. Но мысль выступить на защиту своих соплеменников никогда меня не оставляла. Однако, возможность осуществить ее—и то лишь отчасти—явилась у меня только лет 15 тому назад, когда судьба забросила меня в Нью-Йорк.

Это было в самый разгар столыпинщины и щегловитовщины, когда преследования евреев достигли кульминационного своего пункта, вылившись в знаменитое дело Бейлиса, ввиду т ого же вздорного предлога, будто главными, если не единственными виновниками принимавшего все более и более грозные размеры революционного движения в России являются евреи.

Редактор издающегося в Нью-Йорке в течение нескольких уже десятилетий на еврейском языке ежемесячного социалистического журнала «Zukunft» («Будущее») предложил мне написать ряд очерков об известных мне наиболее выдававшихся евреях—участниках русского революционного движения.

Я охотно согласился на это, но несколько расширил его предложение, задавшись целью написать в ряде статей, печатавшихся в названном журнале в течение трех с половиной лет, не только краткие биографии и характеристики большинства выдававшихся евреев - революционеров минувшего столетия, но попутно дать также сжатый очерк нашего движения той замечательной эпохи, ввиду полного незнакомства с ней читателей «Zukunfa». Но всемирная война и последовавшее затем мое возвращение в Западную) Европу лишили меня возможности довести до конца эту широко задуманную мною тему.

Нужно ли упоминать о дальнейших событиях, послуживших помехой появлению до сих пор этих записок на русском языке? Обремененный текущей работой во время Великой русской революции, я лишь изредка мог вспоминать о начатых в Нью-Йорке еще весной 1913 г. и не законченных осенью 1916 г. записках. Только теперь,—и то при крайне неблагоприятных внешних обстоятельствах,—я принялся за радикальную переделку,—за необходимые местами сокращения, а также и за значительные дополнения и исправления сохранившейся у меня русской рукописи статей моих, помещавшихся в «Zukufte» в переводе на еврейский язык.

Удастся ли мне на этот раз довести ее до конца? Кто знает! С своей стороны, я сделаю для этого все от меня зависящее, так как мне чрезвычайно сильно хочется оставить моим соотечественникам,— как христианам, так и единоплеменникам,—все или почти все существенное, что в течение более полувека я видел, передумал и испытал по поводу еврейской проблемы,—этого жгучего вопроса русской действительности не только в прошлом и настоящем, но наверно еще и в довольно далеком будущем.

Коснувшись во Введении, в самых общих чертах, вопроса об участии, евреев в русском революционном движении минувшего столетия, я затем подробнее останавливаюсь на наиболее выдававшихся их представителях, чтобы таким образом конкретно показать, насколько неправильна приписываемая многими, христианами, а также и некоторыми моими соплеменниками, евреям роль. Полагаю, все сколько-нибудь беспристрастные лица, по прочтении настоящей моей книги, должны будут признать, что я изображаю события и обстоятельства, поскольку это мне доступно, объективно.

В заключение замечу, что я далек от того, чтобы считать настоящие мои записки исчерпывающими данную тему: это, по-моему, лишь первая попытка,—подготовка материала.

Далее, само собой разумеется, я также не претендую на внесение какого-либо вклада в историю русского революционного движения, так как преобладающее большинство сообщаемых мною фактов и обстоятельств давно известно лицам, интересующимся нашим прошлым. Новы будут, быть может, лишь некоторые детали и личные мои впечатления! о многих встречавшихся мне участниках, а также кое-какие мои взгляды и признания.

Наконец, я также не обольщаю себя надеждой, что у меня нет промахов и ошибок. Вполне допуская их, как неизбежные в такой обширной работе, я заранее выражаю признательность тем, которые их укажут, руководствуясь стремлением к исторической правде.

Берлин-Шарлоттенбург, январь 1923 г.

7

ВВЕДЕНИЕ.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПОЛОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ В РОССИИ И ИХ РОЛИ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ.

1. В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I

.

Каждый сколько-нибудь интеллигентный человек в России знает, что наше освободительное движение ведет свое начало от Радищева (К характеристике крови самого Радищева. Явно не гой: http://www.rulex.ru/01170157.htm Прим. Проф. Столешникова), жестоко поплатившегося в конце царствования «матушки» Екатерины II за свою, в сущности, очень невинную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Но русское революционное движение не находится в непосредственной, неразрывной связи ни с этим литературным произведением, ни с ужасной расплатой за него автора. Родоначальниками активной, смелой и открытой борьбы с господствовавшим в самодержавной, крепостной России произволом были, как известно, декабристы. Участниками основанного при Александре I тайного общества являлись почти исключительно военные, к тому же значительное число их принадлежало к высшей, титулованной аристократии,—князьям, графам, баронам.

Уже ввиду одного этого обстоятельства евреи не могли принимать участия в этом заговоре. (Дейч явно игнорирует вопрос о криптах. Прим. Проф. Столешникова)

Правда, к делу декабристов был привлечен принявший православие Григорий Перец, сын откупщика, но, по-видимому, произошло это потому, что было открыто его знакомство с Пестелем, с которым оп обсуждал план разрешения еврейского вопроса, не подозревая, вероятно, ничего о заговоре. В Еврейской энциклопедии сказано, что Перец был по деду декабристов сослан в Сибирь, но не указано, откуда это почерпнуто.

8

Но не только в этой отчаянной попытке — свергнув нового царя, установить федеративно - республиканский строй, — вполне отсутствовали евреи: они не участвовали также и в последовавших затем в России нескольких значительно менее «преступных» умственных движениях передовой части тогдашнего общества.

Известно сообщение Герцена о том сильном влиянии, которое имело на него и на его закадычного друга Огарева дело декабристов. Да не только на этих двух знаменитых наших глашатаев свободы чарующим образом действовали, толкая и их на тернистый путь борьбы, образы погибших на виселицах, а также страдавших в нерчинских рудниках и в лютой сибирской тайге; героев-мучеников, участников восстания 14-го декабря: они вдохновляли длинный ряд русских борцов в течение нескольких десятилетий.

Мне нечего долго распространяться, так как и об этом знает каждый мало-мальски образованный читатель,—о том, что ни в знаменитых кружках 30-х—40-х годов Станкевича и Белинского, а также Герцена, Огарева и др., ни в последовавшем quasi-опасном для целости России «заговоре» Петрашевского и товарищей, тоже не было ни единого еврея. Между тем, только лица, совершенно не осведомленные относительно процесса развития общественной мысли в России, могут отрицать колоссальное значение названных выше кружков для возникшего впоследствии у нас революционного движения.

Нужно ли мне, далее, останавливаться на появившихся уже в 60-х годах тайных организациях, на кружке Ишутина-Каракозова, Нечаева и др., чтобы напомнить, что и во всех этих организациях евреи также вполне отсутствовали.

Лишь в начале семидесятых годов, да. и то всего несколько евреев сознательно примкнуло к возникшему вновь в России, впервые после попытки декабристов, обширному революционному движению, но носившему, в отличие от того заговора, социалистический характер и задававшемуся совсем другими целями.

(Единственным исключением, насколько мне известно, является Николай Утин, прикосновенный к обществу «Земля и Воля», но и он лишь наполовину был евреем, так как отец его принял православие. Замечу здесь, что в настоящих записках я обхожу полным молчанием евреев, принимавших то или иное участке как в националистическом, так и в социалистическом движении Польши, так как не считаю себя достаточно в этом отношении осведомленным и не располагаю соответствующими литературными источниками).

9

Уже из этих немногих фактов видно, насколько соответствуют истине утверждения невежественных юдофобов, будто виновниками начавшегося с довольно отдаленного времени революционного движения в России являются евреи, что, не будь «жидов», на святой Руси не разразилась бы ужасная революция. Между тем история с несомненностью показывает, что прошло около полустолетия, прежде чем к антиправительственному, оппозиционному движению в России примкнуло всего несколько еврейских юношей. К тому же, как ниже увидим, в течение долгого периода времени евреи играли третьестепенную роль, лишь в немногих случаях второстепенную и только несколько евреев на протяжении полустолетия выдвинулись в первые ряды русского революционного движения. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, Россия представляет полную противоположность Германии, в которой, как известно, евреи Маркс и Лассаль явились главными основоположниками рабочего, социалистического движения.

Чем же объясняется столь позднее присоединение в России евреев к задолго до того возникшему в ней революционному движению? Формулируя ответ в немногих словах, нужно сказать: исключительным их положением в нашей стране.

С присоединением части Польши после ее раздела, а также юго-западного и северо-западного края к России, евреи, став подданными русского царя, в течение долгого времени оставались совершенно чуждыми всему русскому. Хорошо помню то время, когда мои соплеменники считали грехом учиться русскому языку, и лишь ввиду необходимости допускалось ими употребление его, конечно, только в сношениях с христианами («гоями»).

Скученные тысячами в жалких местечках и городишках, в которых не было ни достаточного заработка для ремесленников, ни торговли, еврейская масса обречена была влачить тяжелое, полуголодное существование, коснеть, в невежестве и предрассудках, фантастически придерживаться своей древ-

10

ней религии, а также старых обычаев и взглядов,—все это в значительной степени, вероятно, и до сих пор еще существует во многих глухих местечках юго-западного и северо-западного края, а также в Галиции.

Николай I, один из наиболее жестоких русских деспотов, относившийся с крайней ненавистью к евреям, решил «исправить» их, для чего сделал для них обязательной воинскую повинность, от которой они до того были освобождены. Не довольствуясь тем, что военная служба длилась целых двадцать пять лет и сопровождалась ужасной муштровкой, неимоверными наказаниями шпицрутенами, палками и кнутами, этот кровожадный царь ввел еще так называемый «институт малолетних рекрутов» или «кантонистов»: двенадцатилетних, а то и меньшего возраста детей отрывали от родителей и отправляли в далекие восточные окраины, навсегда разлучая их, с близкими. Этих несчастных мальчиков, путем всевозможных насилий и мучений, заставляли принимать православие, а в случае отказа их забивали до смерти.

Это, в своем роде, иродово избиение еврейских детей сопровождалось такими мучениями, что, при воспоминании о слышанных и прочитанных мною еще в юности сообщениях очевидцев или некоторых уцелевших бывших кантонистов, еще и теперь жутко становятся.

Тысячи малолетних, разутых, голодных, выбиваясь из сил, в стужу и непогоду, подгоняемые свирепыми дядьками, массами своих трупов устилали путь на восток

Не лучшая доля ожидала немногих остававшихся в живых из этих детей по приходе на места их назначения.

Наряду с этими бесчеловечными приемами «исправления» и «обрусения» евреев, венценосный изверг приказал обучать их русской грамоте. Нетрудно представить себе, как преданные слуги исполняли этот царский приказ.

11

На средства, известные под названием «коробочного и свечного сборов» и выжимаемые из самых бедных слоев еврейского населения, кое-где в черте еврейской оседлости; основано было несколько низших «казенных училищ», а также два средних, «раввинских училища», в Вильне и Житомире, для подготовки «казенных раввинов» и учителей. Лица, окончившие одно из этих средне-учебных заведений и выдержавшие экзамены по некоторым дополнительным предметам, принимались в университеты и некоторые специальные высшие учебные заведения. Еврейских мальчиков стали принимать также в гимназии, а по их окончании и в университеты, предоставлявшие, как известно, врачам и кандидатам прав из евреев кое-какие привилегии (право повсеместного жительства).

Но в течение очень долгого периода времени евреи, за крайне редким исключением, относились к «просветительным» мерам этого царя самым враждебным образом. В виде иллюстрации приведу интересное сообщение об этом П. Б. Аксельрода из автобиографического его очерка, предоставленного им мне в рукописи для моих записок, предназначавшихся для «Zukunftа, но пока еще мною целиком неиспользованных в печати.

«Нет худа без добра, замечает Аксельрод, нищенскому положению родителей я, главным образом, и обязан, что попал в школу для обучения еврейских детей русской грамоте, подготовившую моля к вступлению в гимназию.

«Школа эта, по убеждению евреев, устроена была правительством и содержалась на счет российской казны, с целью подорвать в их детях приверженность к священным заветам предков, к вере и обычаям еврейского народа, а, может быть, даже чтобы предрасположить и подготовить их к принятию христианства. Поэтому евреи, за крайне редкими, единичными исключениями, не посылали своих детей в «казенную школу», и ей постоянно грозила опасность совсем опустеть. Но это шло в разрез: с личными интересами смотрителя школы (он же был и учителем), христианина, производившего поэтому энергичное давление на ответственных представителей еврейской общины, в том смысле, чтобы они принимали меры к обеспечению школе необходимого минимума учеников.

12

И одним из средств давления на них, в случае недостатка учеников, служили разные придирки к меламедам, обучавшим детей в хедерах закону божию, талмуду, и угрозы закрыть эти хедеры по тем или; другим основаниям.

«И вот в такую-то критическую минуту я и попал в «гойскую» (христианскую) школу. Чтобы спасти душу большинства детей, власть имущие представители местных евреев решили пожертвовать душами детей нескольких бедняков. Не знаю, удалось ли бы склонить моего отца, фанатически слепо приверженного не только к «вере отцов», но и к одежде и ко всем мелочам, завещанным стариной, отдать меня в «гойское» учебное заведение, где от учеников требовалось, чтобы пейсы у них были более короткими, чем носили все другие евреи. Но его тогда не было в местечке, а мать усмотрела в школе средство или путь вывести меня «в люди». Слишком соблазнительно было для нее также и обещание официальных представителей общины сшить мне теплую одежду и сапоги, - зима была тогда лютая: против перспективы увидеть меня тепло одетым и обутым трудно было ей устоять. Мне еще давали два дня в неделю стол у зажиточных евреев. Таким-то путем я, год или два спустя после нашего переселения в местечко Шклов, очутился в учебном заведении, по окончании которого мог поступить в гимназию».

Это сообщение П. Б. Аксельрода относится к концу пятидесятых годов, следовательно, уже к царствованию нового либерального царя. Если в то время евреи столь отрицательно относились к обучению своих детей «гойской грамоте», то, само собой разумеется, во времена жестокого отца его они прибегали к еще более сложным приемам, чтобы избавиться от этой «опасной повинности».

Неудивительно поэтому, что евреев, получивших в царствование Николая I среднее, в особенности же высшее образование, можно было бы по пальцам перечесть. Одно уже это обстоятельство, полагаю, в достаточной степени объясняет, почему в это царствование совершенно не слышно было: о каком-либо участии евреев не только в оппозиционных стремлениях передовой части русского общества, но и вообще в умственной жизни страны.

Положение их, а вместе с этим и роль их, как известно, резко изменились со вступлением на престол Александра II.

13

2. ПРИ "ЦАРЕ-РЕФОРМАТОРЕ".

С наступлением нового царствования, прославившегося, как известно, в качестве либерального, реформаторского, кое-что перепало также и на тяжелую долю евреев. Александр II не проявлял необузданной ненависти и жестокости к моим соплеменникам, хотя, невидимому, и не питал к ним ни малейшей симпатии. Все же при нем они вздохнули с облегчением: кроме сокращения неимоверно длинного срока воинской повинности и полной отмены варварского учреждения кантонистов, евреи получили также кое-какие облегчения в правах жительства и занятий. Несколько облегчены были и условия приема еврейских детей и молодежи в средние и высшие учебные заведения. К тому же, под влиянием распространившегося с воцарением Александра II нового веяния, администрация относилась к евреям менее придирчиво, не проводила строго некоторых существенных для последних ограничений в их правах и нередко, как говорится, сквозь пальцы смотрела на те или иные нарушения низшими чинами «законов» против евреев, что, понятно, совершалось небескорыстно. Затем следует упомянуть, что генерал-губернатором юго-западного края состоял кн. Васильчиков, считавшейся либералом. Ввиду его доброго отношения к моим соплеменникам, помню с детских лет, как они отзывались о нем: «это не начальник, а отец родной». Попечителем учебного округа оказался также расположенный к евреям знаменитый хирург Пирогов, который своим гуманным отношением в сильной степени содействовал ослаблению враждебного отношения моих соплеменников к «гойским» школам и наукам.

Еще более важным, чем перечисленные, обстоятельством, заставившим евреев чувствовать расположение к новому царю, было наступившее некоторое улучшение в их экономическом положении.

Как известно, то было вслед за Севастопольским разгромом, когда патриархальная крепостническая страна, с господствовавшим в ней натуральным хозяйством, стала быстро превращаться в капиталистическую: началась усиленная постройка железнодорожных путей, создавались разнообразные промышленные и коммерческие предприятия, возникали акционерные общества, банки и пр.

14

В качестве преимущественно промышленно-торгового и посреднического слоя, многие евреи, благодаря начавшемуся в стране экономическому подъему, нашли в перечисленных выше предприятиях широкое применение своим силам и дарованиям, что, понятно, немало благоприятствовало улучшению материального их положения, а для немногих послужило причиной неимоверно быстрого их обогащения: достаточно назвать народившихся тогда архи-миллионеров ("Олигархов". Прим. Проф. Столешникова) Полякова, Варшавского, Бродского, Гинзбурга, Розенбергаи др.

Евреям, окончившим высшие учебные заведения, а также купцам 1-й гильдии и ремесленникам разрешено было устраиваться и вне «черты оседлости».

Все мною перечисленное в значительной степени содействовало как улучшению материального положения евреев, так и сближению их с Коренным населением. Не говоря о молодежи, быстро приобщавшейся к русскому просвещению, в 60-х годах среди евреев, живших в крупных центрах, можно было встретить и пожилых людей, не являвшихся уже ортодоксальными, а, наоборот, отказавшихся от многих предрассудков и принявших вполне европейскую внешность. Тогда же стали попадаться евреи, проповедовавшие ассимиляцию, слияние с коренным населением.

Я прекрасно помню, как на моих глазах начало коренным образом изменяться отношение моих соплеменников к «гойской» науке: прошло всего 10—12 лет со времени воцарения Александра II, как число евреев, поступавших в средние и высшие учебные заведения, быстро увеличивалось,—тогда не существовало возмутительной «процентной нормы».

Таким образом, даже незначительное лишь облегчение, полученное евреями при Александре II, в неизмеримо большей степени способствовало их обрусению, чем жестокие, насильственные меры, предпринятые для этого его кровожадным отцом. Здесь считаю уместным коснуться некоторых черт, присущих многим представителям нашей нации.

С большой практичностью некоторые евреи соединяют и чрезвычайную склонность к идеализму, оптимизму и фантастическим планам. При малейшем поводе евреи, кажущиеся даже вполне трезвыми реалистами, не прочь заноситься в заоблачные страны, готовы строить воздушные замки, предаваться мечтам о несбыточных планах и т. п. Этой черты не чужд был даже чрезвычайно практичный, гениальный Ф. Лассаль, мечтавший вслух, по сообщению некоторых его современников, о том времени, когда его изберут в президенты объединенной германской республики.

Несмотря на то, что набожный еврей посвящает много времени изучению старины, поглощая древние писания, он, однако, живет не прошлым, а тем менее своим неприглядным настоящим, но, преимущественно, воображаемым будущим: он мечтает о том времени, когда будет вновь восстановлен Иерусалим во всей прежней его красе, величии, могуществе.

(Вот на эту их цель и обратите особое внимание. Всё остальное – зачистка этой планеты от гоев – это необходимое условие этой цели. Прим Проф. Столешникова.)

Другие бедняки, перебивающиеся с хлеба на квас, обольщают себя надеждой, что вдруг Иегова даст им возможность разбогатеть, ведь испытывал же он терпение Иова, подвергая его лишениям и страданиям, и мало ли известно случаев, что бедняки стали богачами?

Эта склонность к витанию в области фантазий, объясняющаяся тяжелым прошлым нашего народа, имела благоприятное влияние на характер, а также и на судьбу евреев: благодаря отчасти этой черте, в связи с практичностью, выработавшейся у них многовековою, полной неисчислимых бедствий и страданий жизнью, у них развилась большая выносливость и, относительно, чрезвычайная живучесть.

С другой стороны, расположение евреев к мечтам и фантазиям обусловливает присущую многим из них склонность к новизне, к радикальным политическим и социальным переменам. Вот почему евреи охотнее других наций присоединяются к возникающим в странах, где они живут, новым течениям и партиям, что, сверх того, объясняется также бедственным их положением и ограниченными почти повсюду политическими и гражданскими их правами.

Но в сильной степени преувеличено существующее у некоторых представление, будто евреи всегда и везде являлись основоположниками новых общественных порядков: за крайне незначительными исключениями, евреи на протяжение долгой, многовековой своей истории мало выделялись инициативой, изобретательностью, способностью открывать и указывать другим совершенно новые пути, они лишь скорее других,

16

без особенно долгих колебаний улавливают преимущества той или другой теории и быстрее других усваивают их. Только очень набожные, ортодоксальные евреи, живущие в провинциальных, мало или совсем некультурных местностях западного края, консервативны, но и они остаются такими лишь до первого столкновения с широким внешним миром, с просвещением и цивилизацией. При незначительном даже прикосновении к «гойской» грамотности, еврею уже не трудно отказаться от предрассудков и суеверий, в которых, он и его предки коснели в течение многих веков, если не тысячелетий. Но раз сделана ,брешь в его ортодоксальном мировоззрении, он способен идти дальше до самых крайних пределов. Нужно только умело доказать нелогичность и неосновательность его устарелых взглядов, привычек, обычаев, и еврей способен от одной крайности быстро перейти к другой.

Примкнув в России к «гойскому» просвещению, еврейская молодежь вскоре затем присоединилась также и к наиболее передовому Общественному движению, распространившемуся в то время в нашей стране и с легкой руки Тургенева получившему название «нигилизм». Как мы ниже увидим, это умственное течение имело огромное влияние на судьбы России вообще и евреев в частности.

Отрицая устаревшие обычаи, восставая против неразумных взглядов, понятий, предрассудков, не признавая авторитетов и т. д., нигилизм прокладывал путь идее о равенстве всех без различия людей. Ему, между прочим, Россия обязана тем общеизвестным замечательным фактом, что в вашей малокультурной стране женщины стали раньше, чем в самых цивилизованных государствах, стремиться к высшему образованию, а затем и к равенству в правах с. мужчинами, что уже имело огромное значение, а в будущем, вероятно, сыграет еще большую роль в судьбах нашей родины, да, быть может, и веет цивилизованного мира.

То, чего, как сообщил П. Б. Аксельрод, столь боялись набожные евреи, а именно, что дети их, начав обучаться «христианской» грамоте, отступят от «веры отцов» и заветов старины, сделал вместе с «гойской» школой «нигилизм».

17

Нисколько не будет преувеличением, если я скажу, что в среде еврейской учащейся молодежи нигилизм сыграл еще более благотворную роль, чем в христианской. Оно и понятно

(В смысле подрыва основ существующего государственного строя. Этот нигилизм потом успешно сыграет такую же роль чрез 100 лет – когда евреи будут разваливать ССССР в пользу Израиля. Проф. Столешников).

Высшие слои коренного населения России в некоторой степени давно уже приобщились к западно-европейским взглядам, нравам и обычаям. У них, поэтому, еще до распространения нигилизма—отчасти под влиянием Франции, ее философов, романистов, театра, мод,—исчезли некоторые старые обычаи, взгляды и предрассудки. Иное положение было в невежественной, мещанско-купеческой среде, являвшейся преобладающим слоем, из которого выходила еврейская молодежь, стремившаяся к просвещению, образованию: здесь целиком господствовали нравы и понятия, совершенно аналогичные описанным Островским в его пьесах.

Еврейская девушка, например, не только не могла выйти замуж по любви, но до венца она не должна была даже видеть намеченного ей родителями, при содействии «шадхена» (свата), жениха. Без родителей или кого-либо из родственников она не могла никуда отлучиться из дома и т. д.

Принесенные братьями-гимназистами и студентами новые «нигилистические» взгляды, а также затем соответствующие сочинения выдающихся русских писателей произвели колоссальный и вместе чрезвычайно быстрый переворот в строе ветхозаветной еврейской семьи. Встречая со стороны родителей резкий отпор в стремлении к просвещению, еврейская молодежь, даже в самых глухих городишках, тайком уходила из дома, нередко с небольшим узелком и без всяких средств к существованию, чтобы учиться «гойским» наукам. Так, между прочим, поступила, ставшая впоследствии известной Геся Гельфман.

(На квартире которой собирались участники успешного покушения на Александра II. Прим Проф. Столешникова)

Столь же магическое влияние имели взгляды нигилистов и на закоренелых, казалось бы, молодых фанатиков, «ешиботников», погруженных в изучение талмуда и других древне-еврейских писаний: двух—трех бесед с ним нигилиста бывало достаточно, чтобы ешиботник расстался со всеми своими патриархальными взглядами, а также и со своей специфической внешностью, привычками и пр. Отказавшись от бесплодных занятий, которым этот недавний фанатик посвящал все свое время в течение многих лег, он затем принимался за изучение разных наук, в которых нередко оказывал большие успехи. Я знал таких «ешиботников», отличавшихся блестящими способностями; о некоторых сообщу ниже.

18

Вполне понятно, почему нигилизм имел большой успех среди молодых евреев: апеллируя к логике, разуму, доказывая необходимость доискиваться во всем смысла, последовательности, целесообразности, нигилизм отвечал тем именно запросам, которые толкали способных, а нередко и очень талантливых молодых евреев к изучению древне-еврейских писаний, в которых они, однако, не находили полного удовлетворения своим ненасытным стремлениям к знанию.

Но не только среди молодых евреев нигилизм пользовался популярностью: против него, по крайней мере в крупных городах, не особенно резко восставали и пожилые мои соплеменники. Сужу, правда, только по Киеву, где знал «на Подоле»,—«черте оседлости» в этом «святом» городе,—немало еврейских семейств, но не могу припомнить ни единого, в котором особенно отрицательно относились бы к нигилизму не только «дети», но даже и «отцы».

Не то, как известно, происходило в то же время в аналогичных слоях христианского населения: там из-за нигилизма молодого поколения происходили иногда довольно большие конфликты между «отцами» и «детьми».

В «нигилизме» обыватели готовы были видеть чрезвычайно опасное направление, могущее привести ко всевозможным бедам. Между тем, в действительности, «нигилизм» не представлял ни малейших опасностей для основ современного капиталистического строя. Скорее даже наоборот: он в некоторых отношениях поддерживал и укреплял его своим решительным отрицанием революционной деятельности и проповедью, вместо последней, мирного, постепенного движения вперед. Нигилизм признавал возможным прогресс человечества лишь как результат совершенствования отдельных индивидуумов.

«Живи согласно с разумом, руководствуйся правильными, логичными соображениями во всех своих поступках», проповедывали «нигилисты». «Раз образованные люди освободятся от всяких предрассудков и нелогичных воззрений, раз они будут вести свою жизнь соответственно современным знаниям, понятиям и воззрениям, то их примеру обязательно последуют вскоре другие, мало или вовсе еще некультурные слои населения; таким образом общество быстро изменится к лучшему, исчезнут недостатки и несовершенства людей, господствующая несправедливость заменится полным равенством и братством, без всяких над кем-либо насилий и революций».

Не в одних лишь указанных выше отношениях «нигилизм» сыграл у нас и, повторяю, (особенно среди евреев, огромную роль) крупное влияние его проявилось не только в быстрой эмансипации наших женщин, оно сказалось также в вопросах воспитания, в отношениях детей к родителям, воспитателям, к старшим, к авторитетам и т. д. Во внешних манерах, в обращениях друг с другом и пр. «нигилисты», как известно, отличались от людей своего же круга, но не примкнувших к этому благотворному течению, говорю «благотворному» потому, что, главным образом, ему русское общество обязано тем, что в короткое время, в каких-нибудь 10—15 лет, оно не только нагнало передовых западно-европейцев, но в некоторых отношениях даже значительно опередило их.

Особенно подробно, красноречиво и страстно, как известно, пропагандировал «нигилизм» Д. Писарев, отчасти также Добролюбов и Чернышевский.

(А у нас в СССР они изучались почему-то по школьной программе. Вот кто их в неё ввёл, и с какой целью? Прим. Проф. Столешникова).

Из столиц и университетских городов нигилизм проникал даже в глухие провинциальные захолустья и находил там адептов среди евреев.

Но и в это течение, как и в сменившее его затем революционное движение, евреи не внесли решительно ничего нового, своего, не обнаружили ни малейшей инициативы, никакой оригинальности: они только легко усваивали выработанные христианами понятия, идеи, привычки. Утверждаю это, как на основании знакомства с литературой того времени, так и на основании личных наблюдений.

В середине 60-х годов в нашем городе существовал довольно значительный кружок, состоявший исключительно из еврейской учащейся молодежи обоего пола и придерживавшийся всех взглядов и привычек, усвоенных нигилистами,—я также входил в него. На улицах Киева можно было часто встретить молодого еврея-студента или «футуруса», т.-е. экстерна, подготовлявшегося к окончательному гимназическому экзамену, в пледе, с длинными, как у духовных лиц, волосами и с толстой палкой в руках.

20

Девушки же, наоборот, коротко стригли свои волосы, одевались чрезвычайно просто и скромно. Эта безобидная внешность, однако, вызывала у одних насмешки, а у других негодование и возмущение. Между тем она тоже имела благоприятное влияние на нашу молодежь, так как приучала ее быть равнодушной к требованиям моды и не тратить на внешность» ни излишних средств, ни времени.

Во взаимных отношениях между молодыми людьми обоего пола, благодаря нигилизму, установились простота и доверие, которые столь выгодно отличают нашу передовую молодежь от западно-европейской.

Но еще более, чем этими ценными сторонами, нигилизм сыграл в нашей жизни огромную роль тем, что учил нас думать и отдавать себе во всем ясный отчет: этим он подготовлял в нас почву для восприятия других, проникавших к нам с запада новых, еще более прогрессивных взглядов, чем те, которые он проповедывал.

Из сообщенного мною выше, полагаю, ясно, что в шестидесятых годах евреям в общем жилось в России недурно. Выслушивая рассказы стариков о том, что приходилось выносить нашим единоплеменникам при Николае I, мы, естественно чувствовали себя почти счастливыми в изменившихся при его преемнике условиях, почему многие из нас чуть не благословляли последнего. Правда, мы все же были ограничены «чертой оседлости», были лишены многих прав, которыми пользовалось коренное население; но в течение довольно продолжительного времени мне, помню, не приходилось слышать жалоб и сетований по этому поводу: никто в нашей среде не останавливался на этих и других отрицательных сторонах условий существования евреев в России по следующим причинам.

Получив некоторые облегчения, из них одни являлись результатом общих реформ, а другие касались только нас, главными из таких были упомянутые сокращение срока военной службы и отмена системы кантонистов, евреи впервые почувствовали себя людьми, а не презренными париями, которых решительно каждый христианин мог совершенно безнаказанно оскорблять и всячески издеваться над ними.

21

К тому же, воспитавшись на передовой литературе, зачитываясь произведениями русских классиков, поэтов, беллетристов, критиков и публицистов, мы, еврейская молодежь, совершенно забывали, что принадлежим к преследуемой и нелюбимой коренным населением нации, что мы ограничены в правах, находимся в особенном, исключительном положении.

Помню, лет до 16 мне никогда не приходило на ум, что я чем-нибудь отличаюсь от моих товарищей - христиан. Правда, условия моего воспитания были отличны от обстановки, в которой росло много других евреев, но также ни в ком из моих сверстников-евреев я не замечал выражения угнетенного состояния, придавленности и отчужденности. Всем этим, мы сознавали, были мы обязаны «доброму царю» (dem guten Kaiser, как говорили евреи) и надеялись, что с течением времени мы получим от него, без всяких внешних на него давлений, полное уравнение нас в правах с русскими. Нам поэтому, в течение довольно долгого периода времени, всякого рода революционные попытки казались не только излишними, но и крайне вредными.

Когда, будучи еще десятилетним мальчиком, я узнал о произведенном Каракозовым покушении на царя, то заодно со взрослыми очень этим возмущался. Более того: как это ни покажется, быть может, странным, я должен признаться, что некоторое время не только наравне с другими единоплеменниками был поклонником и почитателем царя, но сверх того я являлся даже «патриотом». Длилось это, правда, не долго, и, заодно, с остальной прогрессивной русской молодежью, мы вскоре затем стали разочаровываться в Александре П.

Значительная часть русской передовой молодежи шестидесятых годов задалась, как известно, целью внести просвещение в темные массы населения, преимущественно столиц и некоторых крупных университетских городов, чтобы таким образом возвратить «долг народу». Для этого ею устраивались вечерние и воскресные школы, заводились «кооперативные», потребительные лавки, создавались швейные, переплетные и др. мастерские на артельных началах и т. п.

22

Рядом с этими чисто культурными и филантропическими стремлениями, выступавшие на литературном поприще знаменитые наши критики и публицисты «Современника» и «Русского Слова» Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Зайцев и др.—-знакомили нас с западно-европейскими передовыми взглядами и звали нас на деятельность в интересах обездоленных масс.

Всего этого не были чужды и мы, еврейская учащаяся молодежь, получившая с распространением «гойского» образования, возможность приобщиться к цивилизации, примкнув к обще-русскому движению.

Зачитываясь статьями упомянутых выдающихся публицистов и критиков, поглощая повести и романы Тургенева, Достоевского, Гончарова, заучивая наизусть стихотворения Пушкина и Лермонтова, Кольцова и, в особенности, Некрасова, (Могила Пушкина с магендавидом http://zarubezhom.com/Images/mogilaPushkina.jpg , могила Некрасова с магендавидом: http://zarubezhom.com/Images/nekrasovsion.jpg )

Мы, евреи, совершенно забыв об исключительном положении нашей нации в России, интересовались только общими, «мировыми» вопросами и стремлениями, занимавшими самых передовых, прогрессивных людей той эпохи.

(Этот они так называют дело Евреонала. Прим. Проф. Столешникова).

Подобно наиболее чуткой, отзывчивой молодежи коренного населения страны, мы также мечтали о той отдаленной поре, когда все люди будут равными, братьями, располагающими одинаковым благосостоянием, пользующимися всеми успехами науки, техники и пр.

Но мы, евреи, признавали, что путь к этому общему счастью человечества, когда не будет ни эллина, ни иудея,— далекий, длинный. Пока же, полагали мы, долг каждого честного человека, получившего образование, делиться последним с лицами, не имевшими возможности просветиться, и, вообще, всячески приходить на помощь ближнему: в качестве врача бесплатно лечить бедных, будучи юристом—безвозмездно защищать интересы несостоятельных клиентов и т. д.

Хорошее то было время. Чисты, бескорыстны были эти наши стремления; к тому же, даже по законам нашей самодержавной родины, они были вполне дозволенными, не подлежавшими преследованиям. Мы, евреи, поэтому, также устраивали бесплатные школы, мастерские и пр.

Но и тогда уже, как затем впоследствии, тысячи реакционеров, помнившие мрачную «николаевщину», с ужасом и возмущением смотрели на наступившие при новом царе вольные порядки и чуть не на всех перекрестках стали трубить о грозящей от передовой молодежи опасности «целости и невредимости престола и отечества».

23

Слабохарактерный, нерешительный Александр II, внимательно прислушивавшийся к этим наговорам мракобесов, вскоре по вступлении па престол стал обнаруживать отрицательные стороны своего характера. Как у Фауста, «в его груди также жили две души», из которых одна, влекла его вперед, на путь реформ, а другая тянула назад, к заветам закоренелого обскуранта и деспота отца. Поэтому предпринятые им нововедения были половинчаты, непоследовательны, что, как известно, вскоре вызвало общее недовольство, а это, в свою очередь, возбуждало у него негодование, злобу. Унаследовав от отца подозрительность и мстительность, Александр II уже в самом начале шестидесятых годов стал возмутительнейшим образом расправляться с лицами, осмелившимися высказать неудовольствие против ого политики: он приказывал гноить их в казематах страшного Алексеевского равелина ( См. П. Е, Щеголев: «Таинственный УЗНИК», 1920, СПБ). отправлять на каторгу без малейших юридических оснований и пр. Даже безобидные потребительные общества, а также столь полезные в сплошь тогда почти безграмотной стране вечерние и воскресные школы, возбудив, как известно, неудовольствие нового царя, были закрыты.

Все это не только не прекращало начавшегося в нем разочарования но, наоборот, еще усиливало его. Популярность нового царя стала быстро падать: стали раздаваться голоса, что от него нельзя ждать ничего доброго, резко изменилось благожелательное отношение к нему Герцена в пользовавшемся чрезвычайным влиянием в России «Колоколе», который он издавал в Лондоне.

(По сведениям американского Интернета Герцен-Херцен был внебрачный сын Ротшильда. Отсюда неограниченное финансирование. Прим. Проф. Столешникова)

Вскоре в Петербурге начали появляться подпольные листки, разъяснявшие безвыходность положения, созданного противоречивой, половинчатой политикой Александра. Затем возникли также тайные революционные организации, указывавшие на невозможность в России мирной, легальной деятельности в интересах угнетенных масс и призывавшие к насильственным приемам борьбы.

24

Наиболее значительной из этих организаций было, как известно, общество «Земля и Воля», в которое входил цвет тогдашнего передового поколения. В число его членов входил, как я уже выше упомянул, студент Николай Утин, но роль его была незначительна; к тому же, когда начались аресты, он бежал за границу.

Ввиду указанных фактов. Александр II, подумавший, что он облагодетельствовал своих «верноподданных», от которых, поэтому, ждал всевозможных проявлений признательности, пришел в неистовство, увидев вместо этого с их стороны «черную неблагодарность». Как и все самодуры и деспоты, он, с одной стороны, забывал, что к предпринятым им реформам его принуждал неизбежный ход развития страны, а не добрая его воля, с другой, он еще сильнее поддавался влиянию злобных и бессмысленных нашептываний своих тупых реакционных советников, твердивших ему, что в возникавших в стране, в сущности, незначительных и совершенно неопасных для его трона, выступлениях отдельных представителей молодежи виновато, будто бы, решительно все передовое общество.

Одной из самых возмутительных и в высшей степени несправедливых расправ Александра II была, по общему признанию сколько-нибудь порядочных людей, отправка им на каторгу, а затем на бесконечное заточение в Вилюйске даровитейшего публициста Н. Чернышевского, в сущности за то только, что он пользовался огромным влиянием на передовую часть общества и молодежи. Насильственного лишения России этого на редкость благородного и выдающегося ученого, который был бы украшением и гордостью любого более культурного и цивилизованного государства, чем наша страна, этого преступления передовая часть общества, в особенности же молодежь, не могла ему простить в течение последовавшего затем почти двадцатилетнего его царствования.

Чрезвычайная мстительность и временами также жестокость нового царя, проявлялись, чем дальше, тем все сильнее и чаще. Особенно резко стали у него выдвигаться на первый план унаследованные от отца отрицательные черты, как известно, после польского восстания 1863 г., для усмирения которого он обратился к звероподобному Муравьеву вешателю.

25

Этим царь-«реформатор» вполне сравнился со своим дядей Александром «благословенным», предоставившим управлять своей «вотчиной» столь же кровожадному зверю—Аракчееву.

В особенности, по-видимому, возмутило Александра II недовольство передовой части общества самою крупною из предпринятых им реформ - освобождением крестьян: как тогда уже предсказывали честные и дальновидные люди, с Чернышевским во главе, основания, на которых произведен был этот важный акт, были столь несправедливы и невыгодны для крестьян, что им неизбежно предстояло из одной кабалы попасть в другую—не менее тяжкую—к землевладельцам же, да к чиновникам, купцам и кулакам, как это вскоре затем и произошло.

Явившийся мстителем за обиженных и «обманутых» крестьян студент Каракозов, стрелявший в царя (4 апр. 1866 г.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Karakozov_by_Repin.jpg

был совершенно одинок; тем не менее, этот нелепый поступок молодого фанатика пришелся как нельзя более на руку окружавшей Александра II клике извергов, давно уже доказывавших ему, что мягкостью и уступчивостью требованиям «врагов престола и отечества» он приведет страну к гибели, а себе подготовит участь Людовика XVI.

Неудивительно, поэтому, что не отличавшийся ни сильной волей, ни выдающимся умом, а являвшийся лишь средним во всех отношениях человеком, Александр II после покушения Каракозова потерял всякое представление об окружавшей его, довольно сложной действительности и уже без колебаний перешел целиком на сторону злейших врагов молодой России.

Для «спасения» страны царь вновь обратился к Муравьеву-вешателю. Усердие этой гончей собаки в вынюхивании «следов страшного заговора», будто бы подготовившего произведенный Каракозовым выстрел, дошло до того, что в числе «корней и нитей» Муравьев-вешатель заподозрил даже родного брата царя, великого князя Константина, считавшегося либералом.

Признав одной из главных причин недовольства передовой части общества и молодежи «чрезмерную свободу», которой, по утверждению реакционеров, будто бы пользовались учащиеся, Александр II назначил министром народного просвещения, в pendant к Муравьеву-вешателю, гр. Д. А. Толстого, столь же заядлого мракобеса, уже тогда приобревшего незавидную репутацию, но затем прославившегося в последовавшие годы, а особенно при Александре III, в качестве министра внутренних дел.

26

Этот тупой и жестокий обскурант очень скоро восстановил против себя всех сколько-нибудь здравомыслящих людей, так как наилучшим средством для искоренения, будто бы, присущей всей учащейся молодежи склонности к революционной деятельности, он признавал введение классицизма в гимназиях. Последнее осуществлялось до того нелепо и жестоко, что ближайшими его последствиями были массовые исключения учеников из гимназий, что повлекло за собой многочисленные самоубийства, затем привело к диаметрально противоположным последствиям,—к усилению недовольства правительством и, действительно, к возбуждению у многих юношей склонности к революционной деятельности.

Кроме указанных мер, предпринятых озлобившимся царем для искоренения «крамолы», изданы были еще и другие репрессивные распоряжения, разразившиеся над всеми «верноподданными» и, следовательно, мстившие тысячам и десяткам тысяч не только совершенно ни в чем неповинных людей., но затрагивавшие также и лиц, даже враждебно относившихся к анти-правительственным актам, которые затевал очень незначительный тогда контингент революционеров. Масса лиц подвергалась ночным обыскам и арестам без всяких поводов и оснований, нередко вследствие наговоров или мести со стороны услужливых добровольцев-обывателей и полицейских агентов. То был один из наиболее мрачных моментов в столь блестяще начавшемся и так всеми еще незадолго пред тем радостно приветствованном царствовании.

3. ОТНОШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПЕРВЫМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ.

Насколько могу теперь припомнить, решительно никто из еврейской учащейся молодежи не подвергся никакому преследованию в связи с произведенными в разных местностях России многочисленными арестами после покушения Каракозова. Никого из моих соплеменников не было также и среди подсудимых по созданному Муравьевым-вешателем процессу Ишутина. Оно вполне естественно: евреи не только не имели тогда даже отдаленного прикосновения к оппозиционным кругам, недовольным противоречивой политикой царя-«реформатора», но, как я уже упомянул, они сами очень возмущались революционными попытками крайних элементов, вообще, а покушением, произведенным Каракозовым,— в особенности. «Покушаться на такого доброго царя - это тяжкое преступление», помню, говорили с негодованием мои соплеменники, и я, будучи тогда еще мальчиком, повторял это вслед за взрослыми.

Признательность евреев царю за предоставленные им в сущности незначительные облегчения была столь сильна, что она не только не ослабела к концу 60-х годов, но у многих передовых и даже крайних из нас она сохранилась вплоть до трагической его кончины. Признаюсь, что и я принадлежал к этим крайним: несмотря на все преступления Александра II, Я, однако, не признавал его заслуживающим такого финала.

Многие из нас мирились с отрицательными и противоречивыми актами его политики, так как мы все же признавали его лучшим царем, не только, чем его предшественник, но, вероятно, и чем преемник его, как это вполне и подтвердилось потом. Поэтому, передовая, но умеренная, «благоразумная» часть еврейской молодежи не выражала также ни малейшего недовольства даже тогда, когда задевались наиболее существенные интересы ее соплеменников, а также и в тех случаях, когда их товарищи-христиане довольно недвусмысленно высказывали свое отрицательное отношение к господствовавшим в стране порядкам. Не могу, например, припомнить не только случая самоубийства среди еврейских гимназистов, но и просто сетований моих товарищей-соплеменников по поводу введенной губительной классической системы, хотя она, быть может, в большей степени была несимпатична многим из нас, чем христианам, потому что шла в разрез с присущими нам, вообще, реалистическими наклонностями и стремлениями.

Столь же отрицательно, как и к покушению Каракозова на царя, преобладающее большинство еврейской молодежи отнеслось также и к чрезвычайно нашумевшему в начале 70-х годов знаменитому процессу нечаевцев.

28

В этом деле, охватившем значительно больший круг представителей передовой молодежи, чем предшествовавший ему ишутинский процесс, также не участвовал ни один еврей.

Таким образом, приведенные мною, данные, полагаю, вполне подтверждают мое заявление, что евреи не только не являлись инициаторами русского революционного движения, но что к тому же они далеко не сразу даже примкнули к уже возникшей, предпринятой христианской передовой молодежью борьбе.

Столь продолжительное отсутствие еврейской учащейся молодежи среди русских революционеров объясняется, конечно, прежде всего незначительным, вообще, тогда контингентом в средних и высших учебных заведениях евреев. Затем, как я уже подробно выше сообщил, мы были очень признательны царю, а потому чрезвычайно миролюбивы. Но, в свою очередь, эти наши чувства обусловливались общей нашей задавленностью, униженным положением евреев в стране. На нашу психику не могли, понятно, не влиять внушаемые нам старшими с младенческих наших лет предостережения ничем решительно не восстановлять против себя «гоев» вообще, а полицию в особенности.

Еврейские юноши, учившиеся в последних классах гимназии или в высших учебных заведениях, не могли, конечно, не знать, что малейшее проявление недовольства российскими порядками влечет за собой крайне суровые кары, что за этим следует знакомство со страшным тогда «Третьим отделением», о котором в публике циркулировали полные ужаса рассказы; о том, что из этого инквизиционного застенка провинившийся попадает в не менее ужасную Петропавловскую крепость, где он или погибает, будучи замурованным в «каменном мешке», или полуживой идет в тяжелых кандалах «по Владимирке».

Нужно было, поэтому, привыкнуть к мысли о сопряженных с политической деятельностью страданиях, необходимо было время для подготовки к этому своих чувств и нервной системы. Между тем, не только преследуемые, загнанные евреи, но и христианская молодежь, не испытывавшая никакого исключительного гнета, еще долго спустя не научилась не дрожать при виде жандарма. Но тяжело, известно, начале, а затем все само собой образуется, приходит своим

чередом.

Антиправительственные действия ни в какой стране и никогда не возникали без достаточных, точнее, без сильнейших к тому оснований потому уже, что насильственные приемы, как я только что указал, связаны для лиц, прибегающих к ним, со всевозможными страданиями, чего, естественно, каждый человек старается избегнуть. Поэтому, лица, желавшие так или иначе содействовать прогрессу, всегда начинали с мирных приемов и, только убедившись в невозможности достигнуть ими чего-нибудь, наталкиваясь на запрещения и преследования со стороны предержащих властей, переходили на насильственный путь борьбы. То же произошло у нас.

За редкими исключениями, все передовые люди, вступившие в революционные ряды, начали свою общественную деятельность на легальном, культурно-просветительном поприще и лишь постепенно, одни раньше, другие позже, вынуждены были правительственными преследованиями уйти в подполье. Это, повторяю, проделывал почти каждый из нас: несмотря на доказательства предшественников, что тщетны надежды добиться чего-либо мирным, законным путем, каждый из нас все же начинал с легальной деятельности.

Мы уже видели, к чему привело стремление передовой молодежи обучать трудящихся в воскресных и вечерних школах: »не только последние были вскоре закрыты, но и многие из добровольно учивших в них лиц были арестованы и разосланы в разные места. Такая же участь постигла решительно все без исключения аналогичные начинания отзывчивой, бескорыстной молодежи. На одном из этих предприятий остановлюсь несколько подробнее ввиду крупной его роли в дальнейшем ходе нашего революционного движения, а также и потому, что в нем еврей Марк Натансон явился первой жертвой оригинальной культурно-просветительной попытки.

В конце 60-х годов в Петербурге небольшой кружок, составившийся из нескольких тесно связанных друг с другом молодых интеллигентных юношей и девушек, в число которых, между прочим, входила также прославившаяся 12 лет спустя Софья Перовская, задался целью распространять среди учащихся хорошие книги: Бокля, Дрепера, Луи-Блана, Лассаля, Флеровского, Миртова (Лаврова) http://www.rulex.ru/01120027.htm и т. п. Для этого члены кружка стали скупать у книгоиздателей в больших количествах уже вышедшие такие книги или предлагали им выпустить в свет указываемые ими аналогичные перечисленным произведения, гарантируя взять определенное число экземпляров. Получив последние с установленной уступкой, они затем сбывали их учащейся молодежи по удешевленным ценам.

Марк Натансон, очень энергичный двадцатилетний юноша, проявил в этом, в сущности мирнейшем, культурно-просветительном предприятии большую инициативу, настойчивость и деловитость, что, понятно, не могло остаться незамеченным всевидящим оком третье-отделенских шпиков, после чего за сию «преступную деятельность» он был арестован и без суда, в административном порядке, сослан в отдаленное, глухое захолустье севера Европейской России.

Таким образом, этот еврейский студент является, если не первым, то одним из первых среди своих единоплеменников, поплатившимся тюрьмой и ссылкой за свою незапрещенную русскими законами деятельность: за покупку и продажу легально вышедших книг, хотя бы и в значительных количествах.

Как известно лицам, знакомым с историей русского революционного движения, из названного выше просветительного кружка возникла вскоре затем, не без влияния правительственных преследований, знаменитая организация «чайковцев»

(По всей видимости, связь между «чайковцами, Чайковским и «МХАТовской «Чайкой» гораздо ближе, нежели бы казалось на первый взгляд Прим. Столешникова),

не довольствовавшаяся уже указанным распространением легальных книг, а поставившая себе целью вести, опять же на первых порах, мирную пропаганду среди фабрично-заводских рабочих.

Можно без малейших преувеличений сказать, что с момента возникновения вплоть до своей гибели эта организация привлекла в число своих членов наиболее выдающихся и талантливых людей той замечательной эпохи, лиц, прославившихся затем, как на революционном, так и на разных научных поприщах. Достаточно назвать, кроме уже упомянутых мною, Перовской и Натансона, еще Клеменца, Кравчинекого, Шишко, Синегуба, Кропоткина, Чарушина.

31

А сколько сверх этих лиц погибло преждевременно по тюрьмам, в Сибири и на каторге, о которых ничего не; известно современникам. Не могу обойти здесь молчанием талантливейшего 19-тилетнего юношу Куприянова, заморенного жестокими жандармами и прокурорами в предварительном заключении, длившемся более четырех лет, по «процессу 193-х».

Среди «чайковцев» уже было несколько евреев, но лишь одного или двух из них можно сравнить по дарованиям, характеру, значению как в этой организации, так и в дальнейшей их деятельности с перечисленными мною выше видными участниками этого кружка.

То же самое приходится сказать и о филиальных отделениях этой организации, потому что, кроме Петербурга, «чайковцы», имели отделения также в Москве, Киеве, Одессе и в некоторых других городах. Среди тамошних «чайковцев» евреи, за крайне редкими лишь исключениями, о которых сообщу в своем месте, играли незначительные, только второ- и третьестепенные, роли.

Известно, что одновременно с «чайковцами», а также и позже их, возникли в разных концах России аналогичные кружки, ставившие себе те же или несколько отличные задачи, например, не пропаганду социализма, а агитацию на почве уже существующих у русских крестьян желаний, стремлений, требований. Тогда-то, в 1873—1876 г.г., и происходило знаменитое в истории России массовое движение передовой молодежи, названное «хождением в народ». В течение этого периода, длившегося три-четыре года, число евреев, принявших в нем активное участие, было крайне ограниченно, едва ли превосходило полтора-два десятка. Кроме того, ни одного из них нельзя поставить; в уровень с лицами, приобревшими в этом замечательном движении большую известность: кроме названных мною выше знаменитых чайковцев евреев периода хождения в народ нельзя также сопоставить и с не входившими в эту организацию такими крупными деятелями, как Ковалик, Войноральский, Рогачев, Мокриевич, Софья Бардина и мн. др.

Затем, в описываемое здесь время было также немало кружков, в которых евреи совершенно отсутствовали, а в большинстве случаев их бывало по одному, по два, при общем числе членов в один—два десятка.

Наконец, и в политических процессах, происходивших в первой половине 70-х годов—«Долгушинцев», «Дьякова-Сирякова», «Семяновского» и др.,—среди привлеченных не было ни одного еврея. Впервые попали в число подсудимых, да и то, как ниже увидим, мало, если не сказать—вовсе непричастные к политике трое молодых евреев по разбиравшемуся лишь в 1877 г. процессу по поводу «демонстрации на Казанской площади». Следовательно, только во второй половине 70-х годов, и то совершенно случайно, евреи впервые очутились на скамье подсудимых по политическому процессу. Одно это обстоятельство служит уже достаточным доказательством того, насколько незначителен был контингент евреев, примкнувших к. знаменитому движению «в народ», а также и того, как мала была виновность евреев, участвовавших в нем, даже с точки зрения тогдашних жестоких жандармов.

Действительно, за крайне незначительным исключением,—о чем сообщу ниже,—мы, евреи, в течение довольно продолжительного периода времени, входили преимущественно в правое, более умеренное крыло нашего движения первой половины 70-х годов.

Известно, что это движение возглавлялось, с одной стороны, бывшим проф. Артиллерийской Академии полковн. П. Л. Лавровым, а с другой,—знаменитым апостолом анархии М. А. Бакуниным; в то время как первый отстаивал мирную, постепенную пропаганду в народе социалистических идеалов, откладывая осуществление их на более или менее далекое будущее, второй, наоборот, советовал молодежи немедленно звать народ «на бой кровавый», на восстания, бунты. Последователями Лаврова являлись, поэтому, преимущественно наиболее умеренные, мирные социалисты—пропагандисты, а за Бакуниным шли самые крайние, решительные борцы.

В преобладающем большинстве евреи примкнули к «лавристам», и, лишь спустя некоторое время, с полным торжеством «апостола всемирного разрушения» над скучным доктринером Лавровым, немногие непокинувшие социалистического лагеря евреи перешли на сторону «бакунистов», называвшихся, как известно, также «бунтарями» и «народниками».

33

Если из незначительного контингента «лавристов» возможно Соломона Чудновского, и скоро совсем отставшего от движения д-ра Льва Гинзбурга причислить к второразрядным величинам, то среди еще меньшего числа «бакунистов» я могу назвать только одного крупного деятеля второго разряда П. В. Аксельрода.

Да было бы странно и необъяснимо, если бы евреи, лишь незадолго пред тем приобщившиеся к общеевропейской образованности, сразу заняли выдающиеся посты в самом начале массового революционного движения «в народ», возникшего в начале 70-х годов.

Чтобы стать сколько-нибудь видным пропагандистом, необходимо было обладать столь многочисленными и разнообразными свойствами, которых евреи той эпохи никак не могли сразу приобрести; не говоря уже о знании в совершенстве русского языка, что и теперь еще, полвека спустя, далеко не всегда встречается между образованными евреями, даже окончившими всякие высшие учебные заведения. Тем реже, понятно, попадались в ту отдаленную пору между нами лица, не выдававшие себя сразу, как говором, так наружностью и манерами. Между тем, пропагандист, намеревавшийся действовать среди крестьян, должен был не только знать всевозможные шутки, прибаутки, присказки, но также обладать особенным даром,—не всегда, как известно, имеющимся и у интеллигентов-христиан,—уменьем подойти, увлечь трудящегося человека: кому не известно, как в ту пору, немного лет спустя после освобождения крестьян, последние крайне враждебно относились ко всякому, кого они причисляли к «барам». Поэтому, даже из числа христиан можно назвать всего лишь трех-четырех интеллигентов, прославившихся в качестве хороших пропагандистов, обладавших способностью заинтересовать трудящихся своими рассказами. К таким счастливцам, возбуждавшим к себе среди нас зависть, помню, относили: Синегуба, Рогачева, Клеменца, Иванчина-Писарева, Екатерину Брешковскую и еще немногих.

Кроме этого «дара божьего», пропагандисту, чтобы приобрести большое влияние среди крестьян, необходимо было не только знать и уметь выполнять все разнообразные и сложные деревенские работы, но в выполнении их он должен был еще превосходить земледельцев,

34

а для этого требовались не только определенные сельскохозяйственные знания, навык и т. п., но также недюжинная физическая сила и большая выносливость. Обладателями всего этого оказались лишь немногие сыновья мелких помещиков, духовных лиц и казаков, с детства жившие в селах и станицах и не прекращавшие также потом, в каникулярное время, заниматься сельскими работами. Среди бывших немногих таких специалистов по земледелию я не могу припомнить ни одного еврея, что вполне понятно.

Почти исключительно городские жители, к тому же, в преобладающем большинстве принадлежавшие к наименее обеспеченным слоям населения, следовательно, жившие в крайне тяжелых материальных условиях, испытавшие всякие лишения, а то и хроническое недоедание, евреи-революционеры преимущественно являлись тщедушными, слабосильными, совершенно непривыкшими и неспособными к какому-либо физическому труду. Поэтому, никому из нас, евреев, отправлявшихся «в народ», не только не удавалось перещеголять в работах, в выносливости и вообще физической своей силой крестьян, как это случалось с Рогачевым, Кравчинским, Юрковским, Тищенко и др., но, наоборот, наши попытки на этом поприще терпели почти всегда полное поражение; иллюстрацией этого может служить мой рассказ «Как мы в народ ходили» («За полвека», т. I.). Ввиду этого, крайне ограниченное число евреев-пропагандистов и «народников», отправлявшихся «в народ», предпочитало выступать там в качестве фельдшеров, как это сделали Аптекман, Хотинский и др.

По этим же причинам, т.е. вследствие малого знания, если не сказать полного незнания, быта, привычек и нравов русского народа, евреи не могли также в ту эпоху являться и авторами необходимых для пропаганды листков, рассказов, сказок, песен, вроде популярных тогда «Чтой-то, братцы», «Четырех братьев,» «Хитрой механики», «Сказки о копейке» и т. д. Авторами этих произведений были исключительно интеллигенты-христиане—Иванчин-Писарев, Тихомиров, Варзер, Верви (Флеровский), Клеменц, Кравчинский, Синегуб.

35

Вообще, насколько могу теперь припомнить, среди нас, евреев, ни во время эпохи «хождения в народ», ни в последовавшей за нею террористической, не было ни единого популярного автора и ни одного оратора. Единственным писателем - евреем в течение всех 70-х годов является П. В. Аксельрод, но, во-первых, он печатался отчасти в легальных, а также к заграничных журналах, почти вовсе не попадавших в Россию, и, во- вторых-произведения его не были популярными, а публицистическими.

Все то, что я выше перечислил, как причины, мешавшие нам, евреям, стать выдающимися пропагандистами, еще в большей степени относится к «бунтарям»: чтобы занять выдающееся место среди последователей Бакунина, нужно было, кроме уже указанных редких вообще свойств, обладать еще и некоторыми специальными дарованиями, которыми не были наделены евреи того замечательного десятилетия.

Бунтарь не только должен был всегда быть готовым пожертвовать собою для народного блага,—на это охотно шли также и пропагандисты,—но, сверх того, ему необходимо было еще обладать способностью увлечь, повести за собою крестьян на бой, восстание, уметь организовать бунт, явиться инициатором этого; словом, быть, если не одаренным свойствами таких «орлов», как Стенька Разин и Пугачев, считавшихся, как известно, идеалами тогдашних революционеров, то, по крайней мере, быть равным ватажкам, вроде Болотникова, Булавина и т. п.

Откуда тощий, щуплый и робкий еврейский юноша, редко, в большинстве случаев, бывавший за чертой города, а то и местечка, в котором он до того жил, мог почерпнуть указанные выше способности, свойства и знания? Ясно, что обладание всем этим тогдашних евреев было бы необъяснимым чудом. Поэтому ограниченный, вообще, контингент евреев, принимавших участие в революционном движении описываемой мною здесь эпохи,—за крайне незначительным исключением, на которое ниже укажу,—занимался преимущественно не непосредственно пропагандой или организацией среди крестьян бунтов, а, главным образом, если не сказать почти исключительно, деятельностью среди городского населения,— т. н. интеллигенции, общества и лишь отчасти среди ремесленников и рабочих. Но еще в

36

большей степени им приходилось участвовать во внутри-кружковой работе, т.-е. вести разные сношения, добывать необходимые связи, средства, документы, устраивать конспиративные квартиры, типографии, заниматься перевозкой через границу транспортов с запрещенными изданиями и т. д., а в этих функциях трудно было проявлять особенные таланты и дарования. Единственными выдающимися деятелями в только что перечисленных областях в период господства народничества являлись Марк Натансон и Аарон Зунделелевич, о которых подробнее сообщу ниже; но и они проявили себя не в качестве теоретиков или практиков этого направления, а как организаторы некоторых специальных функций.

4. УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ в НАРОДНИЧЕСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ.

Известно, что «народничество», возникшее во второй половине 70-х годов, сыграло чрезвычайно крупную роль в истории нашего общественного и революционного движения. Но ни в разработке программы этого течения,—как в легальной, так и в подпольной литературе,—ни в практическом осуществлении ее евреи также не играли сколько-нибудь заметной роли: в этом течении, как и в предшествовавших ему, мы опять - таки исполняли лишь второстепенные функции.

Не говоря уже об отдаленных родоначальниках народничества, среди которых, наряду с Герценом и Огаревым, следует признать и славянофилов,— творцами течения, за которым в продолжение нескольких десятилетий удержалось это название революционного народничества,—были, главным образом, Бакунин и отчасти его русские последователи— Плеханов, Каблиц и др.; также и выдающимися практиками, стремившимися осуществить народническую программу революционным способом, исключительно являлись христиане: Дебогорий-Мокриевич, Стефанович, Мих. Попов, Ив. Дробязгин, А. Михайлов, Иванчин-Писарев, Ю. Богданович и др. Ни среди теоретиков, ни среди практиков этого течения также нельзя назвать ни единого крупного еврея.

Далее, известно, что наряду с народничеством стало развиваться,—начиная с 1878 г., с легкой руки Веры Ивановны Засулич,—так называемое террористическое направление, отодвинувшее деятельность в народе—среди крестьян—на второй план, а затем и совсем вытеснившее последнюю.

37

В этом новом течении, как и во всех предшествовавших ему, евреи тоже принимали лишь незначительное участие: едва ли я ошибусь, сказав, что участвовавших в террористических актах с конца семидесятых до конца 80-х годов было всего десять—двенадцать человек: Зунделевич, Гр. Гольденберг, Гобст, Витенберг, Христина Гринберг, Роза Гросман, Геся Гельфман, бр. Златопольские, Арончик, Млодецкий. Допускаю, что я кого-нибудь забыл; во всяком случае, число евреев-террористов было невелико, а из перечисленных мною лиц только Григорий Гольденберг и Млодецкий явились непосредственными исполнителями насильственных актов; все же остальные евреи были только второстепенными, хотя и очень нужными помощниками.

Никто из евреев не выдвинулся также в первые ряды ни в качестве теоретика террора, какими явились Лев Тихомиров, а отчасти Морозов и Кравчинский, ни как организаторы разных решительных предприятий, какими проявили себя: А. Михайлов, А. Квятковский, Желябов, Вера Фигнер, Софья Перовская и др. То же почти следует сказать и относительно, вообще, крупных практиков, какими среди террористов оказались Фроленко, Колодкевич, Ю. Богданович, Талалов и др. Единственный выдающийся в этом отношении еврей—А. Зунделевич был арестован в самом начале возникновения партии «Народная Воля», почему он и лишен был возможности проявить себя в предпринятых затем террористами сложных актах, направленных непосредственно против Александра П. Также и среди специалистов-изобретателей разнообразных метательных снарядов и бомб прославились Кибальчич, Ширяев, Исаев и Грачевский, а примыкавший к ним бывш. студент-технолог еврей Лев Златопольский, насколько мне известно, ничем особенным себя не проявил, потому, вероятно, что при бесспорной даровитости он был не вполне психически уравновешенным человеком.

Остается еще упомянуть о лицах, особенно выделившихся своей смелостью и отвагой при выполнении крупных террористических актов. Кроме выше уже упомянутых участников, я имею здесь в особенности в виду таких выдающихся лиц, как Вера Ивановна Засулич, Кравчинский, Халтурин, Баранников, Пресняков и Гриневицкий. К этой категории смельчаков следует причислить Млодецкого, Гобста и Витенберга; можно было бы также отнести и Григория Гольденберга, убившего губернатора Кропоткина, если бы он затем, после ареста, не опозорил себя выдачей всех и всего.

Незначительность контингента евреев и второстепенность их ролей вообще в террористической борьбе вполне подтверждается также происходившими в Петербурге и в других городах крупными процессами по так называемым террористическим делам в течение восьми—девяти лет. Так, по процессу Мирского, зимой 1879 г., за покушение на шефа жандармов, ген. Дрентельна, насколько могу припомнить, не был привлечен ни один еврей. По «Делу шестнадцати» (Квятковского, Преснякова и др.) фигурировали на скамье подсудимых два еврея: Зунделевич и Цукерман, но из них только первый имел непосредственное отношение к террору. По «Делу 1-го марта 1881 г.» также была, как известно, привлечена еврейка—Геся Гельфман, приговоренная к смертной казни и затем помилованная; но и ее роль, по сравнению с другими участниками этого процесса, была второстепенной.