Почему Российская Империя была лучше чем Советский Союз? Очень просто:

Российская Империя была одной из Великих Держав с перспективами превращения в Сверхдержаву после победы в Первой мировой. Мы не только владели Польшей и предъявляли права на балканских славян, но и, например, колонизировали Манчжурию. Бедные китайцы хныкали о «русском засилье». Неудачная русско-японская война была вызвана, помимо всего прочего, началом нашей колонизации КОРЕИ, где мы активно начали открывать русские фактории.

Русское общество развивалось и модернизировалось стремительными темпами, причем главным двигателем изменений было демографическое давление русской деревни — постоянно увеличивавшееся русское население подстегивало как урбанизацию, так и колонизацию русскими «национальных окраин». Численность русских перла как на дрожжах, земли в центральных губерниях начинало не хватать, и ключевой задачей правительства было «куда деть столько русского народа»? Именно на предреволюционном росте была заселена Сибирь и Семиречье, ныне находящееся в Казахстане.

Русский национализм с Александра 3 де-факто стал правящей идеологией Империи, а с Николая 2 сразу несколько русских национальных партий получили парламентское представительство и национального лидера — премьера Столыпина.

Российская Империя была очень сложным, «мозаичным» обществом, где, от абсолютно европейского Царства Польского до абсолютно диких вассальных ханств Средней Азии, каждый мог найти себе культуру и эпоху по вкусу, не выезжая при этом за пределы Родины. Офицер, желающий славы и вкуса крови на губах? Добро пожаловать на беспокойный Кавказ, а затем — в Среднюю и Центральную Азию! Купец, стремящийся разбогатеть? Наши колонии в Китае и Корее ждут вас! Интеллектуал-декадент, мечтающий погрузиться в пропитанный кокаином мир авангардного искусства? Декадентский Петербург придуман специально для вас! Крепкий мужик-земледелец, строящий всё своими руками? Его Величество бесплатно раздает землю в Сибири, еще и добавляя подъемных! Оппозиционер, революционер? Подпольные кружки Варшавы к вашим услугам! Промышленник-«крепкий хозяйственник»? Центральные губернии и переживающий «нефтяной бум» юг ждут не дождутся! Антимайдановец, государев человек, мечтающий давить крамолу? Бунтующие еврейские местечки за чертой оседлости готовы обеспечить вас приключениями! Боярин-олигарх, желающий покоя и неги? Тут, конечно, традиционная, старорежимная, полная зелени и консервативных порядков Москва! Казак? Кавказ и Семиречье! Каждому было место, для каждого было дело https://vk.com/colonial.aesthe...

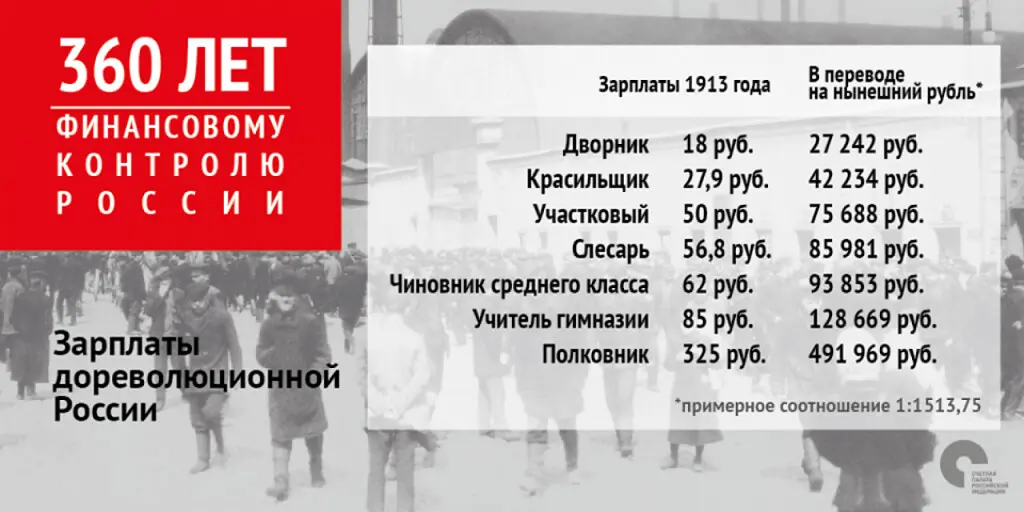

В 1903 году Россия имела рабочих, ремесленников и отхожих крестьян, занятых на городских предприятиях и горнопромышленном производстве и число их составляло 1 706 тысяч человек в возрасте от 12 лет до 55 лет, а низкооплачиваемых среди них было всего 537 тысяч человек, то есть 32% даже по теперешним меркам те низкооплачиваемые работники получали больше, чем современные низкооплачиваемые при Путине, хотя известно что с тех пор более века, все конечно познается в сравнении, но стоило ли участвовать в Октябрьской Социалистической революции, воевать в Гражданскую, чтобы жить в бараке до ХХI века. Характерное явление в Москве еще в 70-е годы ХХ века люди жили в домах, которые построил Михельсон для своих рабочих (3-й Павловский переулок завод имени В.И. Ленина – Серпуховская застава).

Опираясь на практику революционного движения российского пролетариата, а также на критическое изучение западноевропейского и русского фабрично-заводского законодательства, В. И. Ленин дал в своих работах глубокие оценки и критику основных фабричных законов буржуазно-помещичьей России. Работая в петербургской адвокатуре в 1893 - 1895 гг. (единственный период, когда Ленин вообще работал), он всесторонне изучил действовавшие царские законы и циркуляры о рабочих, активно использовал знание этого законодательства в своей революционной деятельности.

Основываясь на богатом фактическом материале о положении русских рабочих, В. И. Ленин написал в 1895 г. работу "Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах" и в 1897 г. - "Новый фабричный закон". Они получили широкое распространение среди рабочих России и сыграли большую роль в их революционном воспитании.

Однако до сих пор эти работы не являлись предметом специального источниковедческого изучения. Попытаемся выяснить основные источники брошюры "Новый фабричный закон", использование их В. И. Лениным для критики закона 2 июня 1897 г. о продолжительности и распределении рабочего времени на предприятиях фабрично-заводской промышленности и изданных вслед за ним "Правил" и "Инструкций" по применению этого закона на практике.

В результате стачечной борьбы петербургских рабочих-текстильщиков в 1896- начале 1897 гг., которой руководил созданный В. И. Лениным "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", у царского правительства был вырван закон 2 июня 1897 года. Находясь в далекой сибирской ссылке, Владимир Ильич откликнулся на выход нового царского закона специальной работой, в которой всесторонне критиковал антирабочую направленность этого закона (наверно В.И. нужно было учесть, что Западные аналоги были не лучше Российских).

По некоторым данным можно установить, что написанию брошюры Владимир Ильич приступил не ранее июля 1897 г. и закончил ее в конце октября или а ноябре 1897 года. Готовую рукопись В. И. Ленин переправил в "Союз русских социал-демократов за границей". Однако она была опубликована со значительным опозданием. Хранящееся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ) письмо секретаря "Союза русских социал-демократов за границей" (1899 г.) дает возможность датировать выход в свет брошюры В. И. Ленина более точно. Этот документ свидетельствует, что съезд "Союза" (1898 г.) дал указание об издании ленинской работы к 1 января 1899 г., однако она была напечатана лишь в марте 1899 года.

Источниковедческой основой брошюры В. И. Ленина послужил большой фактический материал о стачечной борьбе петербургских рабочих весной-летом 1896 г. и зимой 1897 г., некоторые листовки петербургского "Союза борьбы", а также секретные циркуляры министра финансов С. Ю. Витте фабричным инспекторам от 5 декабря 1895 г. и министерства финансов от 2 июля 1896 г., официальные объявления о введении с 16 апреля 1897 г. 11 1 /2 -часового рабочего дня на ткацких и прядильных фабриках и др. документы. Так, в "Приложении" к брошюре упоминается "о первоначальном намерении министерства финансов оставить сверхурочные работы без всяких добавочных правил". Сопоставление этой фразы с первым вариантом проекта закона, разработанного совещанием при министерстве финансов 20 декабря 1896 г., показывает, что Владимир Ильич был знаком с этим намерением. Упоминание в брошюре о намерении комиссии ограничить сверхурочные работы 120-часовым минимумом в год (это при наличии 86 праздничных днях и выходных в том же году) позволяет думать, что В. И. Ленин был осведомлен и о действиях правительственной комиссии 1897 г. по разработке закона.

Анализ появления предложения о 120-часовой норме сверхурочных работ по опубликованным в 1905 г. "Материалам по изданию закона 2 июня 1897 г..." и хранящейся в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС рукописной копии стенографических отчетов о заседаниях правительственной комиссии по разработке текста законопроекта показывает, что этот вопрос обсуждался на последних заседаниях комиссии, с 19 по 21 февраля 1897 года. https://history-forum.ru/viewt...

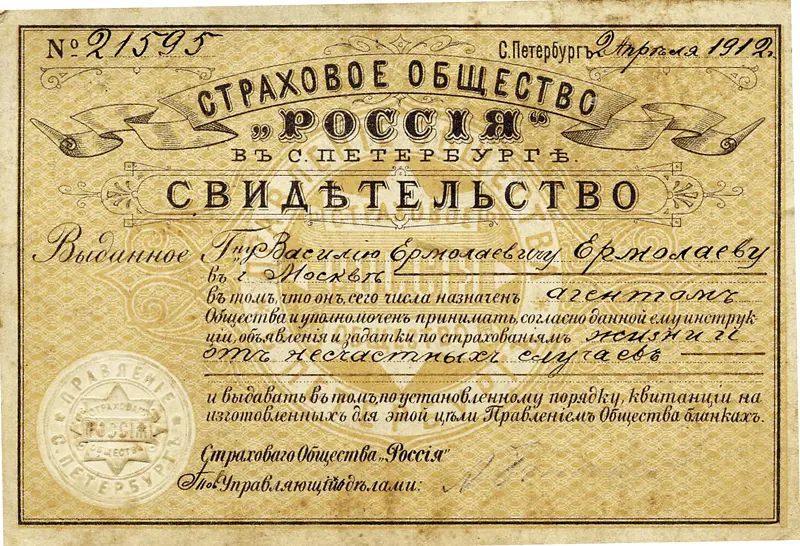

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЦАРСКОЙ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА. http://www.insurn.ru/pg-id-432...

В 1903 г. появляется закон "о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности". По которому, за утрату трудоспособности на срок более трёх дней от телесного повреждения, полученного на производстве, рабочему полагалось вознаграждение в виде пособия, а в случае инвалидности или смерти – в виде пенсии, причём ответственным признавался владелец предприятия. Законом закреплялся переход ответственности владепьца предприятия к страховому учреждению или обществу в случае, если владельцы предприятий страхуются в российских страховых обществах и учреждениях. Законом был определён точный порядок получения пособий и установлен контроль за его исполнением. С июля 1904 г. законом охватывались рабочие и служащие военных ведомств, с 1905 г. - рабочие и служащие государственных типографий, с 1906 г. рабочие и служащие морского ведомства и казённых предприятий торговых портов.

Согласно отчётам крупнейших страховых компаний России , действующих на основании закона 1903 г., по коллективному страхованию в обществах "Россия", "Помощь", "Заботливость", "Якорь", "Саламандра" было застраховано в 1904 г. 534 369 человек, а в обществах взаимного страхования – Рижском, Иваново-Вознесенском, Киевском – 148 934 человека (5,3 % от общего числа лиц, живущих наёмным трудом).

Таким образом, к 1905 г. в Российской Империи была создана база для системы социального страхования в сфере обеспечения рабочих пострадавших от несчастных случаев медицинской помощью, пособиями по инвалидности и пенсиями по случаю утраты трудоспособности, которые впоследствии легли в основу концепции государственного страхования. Однако она была недостаточна. Оставался чрезвычайно низким процент застрахованных рабочих. Обеспечение врачебной помощью оставалось на низком уровне. Помимо закона о государственном страховании от несчастных случаев рабочим требовались законы о пенсиях, инвалидности, безработице и т.д.

Разработка всех этих законов началась еще в 1904г: согласно именному Высочайшему указу, Правительствующему Сенату от 12 декабря 1904 г. было повелено: "…в дальнейшем развитии принятых уже мер по обеспечению участия рабочих на фабриках, заводах и промыслах озаботиться введением государственного страхования". Была создана комиссия под руководством министра торговли и финансов В.И. Тимирязева для разработки соответствующих законопроектов. Ею были рассмотрены материалы действующих законопроектов по страхованию рабочих в европейских странах (Германии, Австрии, Швейцарии, Франции). Отчасти европейские системы страхования рабочих легли в основу будущей системы страхования рабочих в России.

СТРАХОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 1912 г.

В министерской записке к законопроекту об обеспечении рабочих на случай болезни, внесённой в третью Думу в 1908 г., отмечается наличие 54 соглашений во Владимирской губернии, 29 в Самарской, 45 в Херсонской.

По сведениям Фабричной Инспекции на 1907 г., выдача денежных собий рабочим во время болезни наблюдалась в 51 губернии (из 64, на которые распространялся надзор инспекции); ими было охвачено 15 % предприятий и 1/3 общего числа рабочих.

Чаще всего пособия выдавались в размере половины заработка (47 % предприятий), но встречались и выплаты полного заработка (37 %). Право па получение пособий зависело от срока службы. Сроки, в течение которых выдавались пособия, варьировали от 1,5-3 недель (36 %) до выздоровления (27 %), а так же до 1 месяца.

Действие закона 23 июня 1912 г. распространялось на рабочих и служащих, занятых в предприятиях фабрично-заводских, горных, судоходных по внутренним водам, на трамваях и железных дорогах. Исключались все предприятия, принадлежавшие казне (для них страхование было введено ранее, в 1904-1908гг), а так же мелкие предприятия с числом занятых лиц менее 20.

Все крупные и большинство средних заводов страховали всех своих рабочих. И если кто-то получал увечье, то за счет страховых сумм рабочий мог рассчитывать на вполне приличную компенсацию, а если увечье не позволяло ему работать, то на пожизненную пенсию. Если же человек в результате травмы погибал, то эти деньги выплачивались его вдове и детям. https://proza.ru/2009/06/05/10...

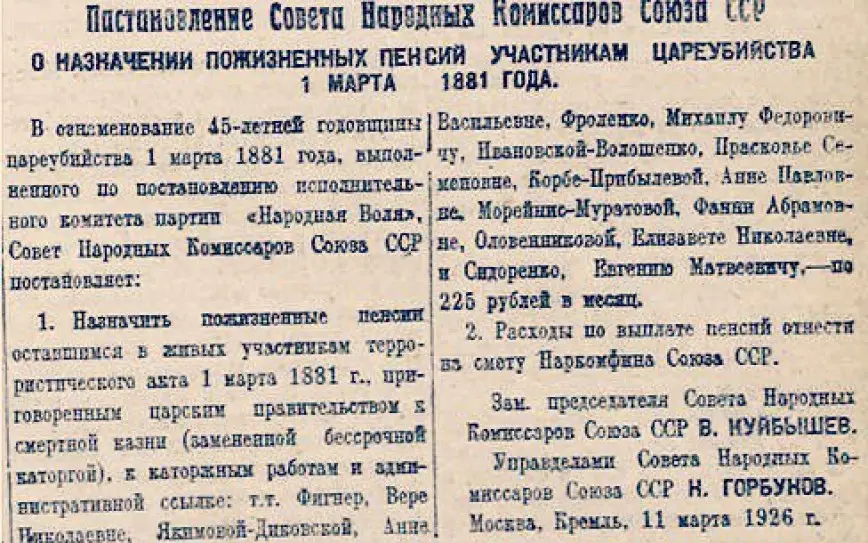

ПЕНСИИ И СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕ 1917 ГОДА

Читаем БСЭ: http://slovari.yandex.ru/art.xml?art...7

Цитата:

"После Октябрьской революции 1917 для трудящихся было установлено государственное пенсионное обеспечение. С первых же лет Советской власти за счёт государства назначались пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1928 для рабочих отдельных отраслей промышленности были введены пенсии по старости, которые затем были распространены на всех рабочих, а к 1937 — на служащих. Закон о государственных пенсиях 1956 значительно повысил уровень пенсионного обеспечения и расширил круг лиц, имеющих право на пенсии"

Итак, с 1917 до 1928 года пенсии по старости вообще не выплачивались, были молча отменены в совдепии. В 1928 году начали выплачивать пенсии отдельным категориям рабочим (горнозаводской и текстильной промышленности) - служащим пенсии начали выплачиваться только в 1937 году. То есть, после 1917 года ушедшие с работы по возрасту служащие в течение более 20 лет (!) пенсии вообще не получали. Размеры совдеповских пенсий были очень маленькими вплоть до 1956 года (!). Какие пенсии были до 1941 года? Мне удалось найти размеры пенсий только для инвалидов РККА и Гражданской войны - они были повышены в 1937 году:

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?Do...790&print=true

Цитата:

"Из протокола заседания Политбюро №45, 1937 г.

О повышении размера пенсии

1. Установить с 1 января 1937 г. следующие размеры пенсий в порядке социального обеспечения (включая хлебные надбавки).

а) для лиц, получивших инвалидность в связи с участием в гражданской войне или прохождением военной службы в РККА;

б) для инвалидов из числа бывших красногвардейцев и красных партизан — независимо от времени и причин наступления инвалидности;

в) для нетрудоспособных членов семей указанных в п. п. "а" и "б" инвалидов в случае смерти последних, а также нетрудоспособных членов семей лиц, умерших в связи с участием в гражданской войне или прохождении службы в РККА:

Инвалиды первой группы — 65 руб.* (для не имеющих сельского хозяйства) / 40 руб. (для имеющих сельское хозяйство).

Инвалиды второй группы — 45 руб. / 25 руб.

Семьи умерших с тремя и более нетрудоспособными членами — 45 руб. / 25 руб.

Семьи умерших с двумя нетрудоспособными членами — 35 руб. / 20 руб.

Семьи умерших с одним нетрудоспособным членом — 25 руб. / 15 руб.

2. Установить для инвалидов-пенсионеров следующие семейные надбавки: при трех и более нетрудоспособных членах семьи — в размере 40% получаемой инвалидом пенсии; при двух нетрудоспособных членах семьи — в размере 30% получаемой инвалидом пенсии; при одном — в размере 20%.

3. В тех случаях, когда пенсии, назначенные в порядке социального обеспечения до 1 января 1937 г. превышают указанные в ст. 1 размеры, эти пенсии не подлежат снижению в порядке настоящего постановления...

*Студенческая стипендия в 1937 году равнялась 130 руб. в месяц, прожить на которые без дополнительного приработка было невозможно".

Как видно, даже максимальная пенсия по инвалидности в 1937 году не превышала половины студенческой стипендии (!). Пенсии по старости, судя по всему, были лишь ненамного больше. Даже в последние годы жизни Сталина (в 1950-х годах) пенсия по старости не могла быть выше 300 рублей - это при средней зарплате в те годы около 1200 рублей. Конечно, при Сталине были и персональные пенсии больших размеров, но мы говорим о средних (без персональных надбавок). То есть, максимальная пенсия в начале 1950-х составляла лишь 25% средней зарплаты.

Сравните это с царскими временами: ушедшим на пенсию по болезни полагались 33% оклада (зарплаты) полагались уже при стаже работы (выслуге лет) хотя бы 5 лет, 67% при выслуге от 10 лет, а если человек уходил по состоянию здоровья, проработав 20 лет - он получал полный оклад! Это для прекративших работу по болезни. А по старости при стаже 25 лет до 1917 года работник получал уже 50% оклада. Сравните это с 25% оклада в 1951-1955гг!

Только в 1956 году, при Хрущеве, в СССР была проведена хорошая пенсионная реформа, и размеры пенсий были значительно повышены - через почти 40 лет (!) после Октябрьского переворота!

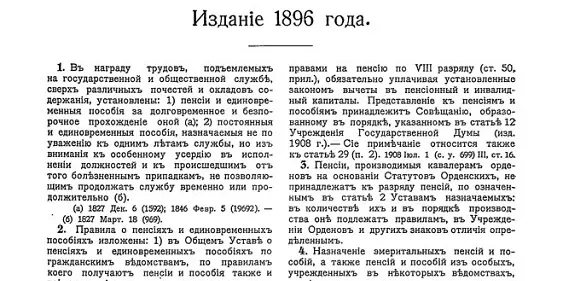

У обычных граждан РИ пенсионное обеспечение состояло из нескольких слагаемых. Главное, конечно, это государственная пенсия «за долговременную беспорочную службу» (либо пенсия по болезни \инвалидности\ ; в случае вынужденного досрочного ухода с работы по состоянию здоровья, причем с 1912 года пенсия по инвалидности выплачивалась и рабочим частных предприятий).

Второе слагаемое ; эмеритура, т.;е. сумма, выплачиваемая отдельными ведомствами (например, инженеров путей сообщения, горно-инженерным, юстиции и т.;д.) своим пенсионерам из кассы взаимопомощи пожизненно ; при условии, что данный человек в свое время отчислял в эту кассу взносы на протяжении 10 лет. Причем размер эмеритуры порой не уступал размеру государственной пенсии!

И третье ; пенсии, полагающиеся кавалерам наиболее престижных государственных наград. На самом деле этот контингент был весьма велик и включал также солдат, награжденных георгиевскими крестами.

Возвращаясь к пенсиям по старости, - единого для всей империи возраста, по достижении которого человек автоматически считался пенсионером, не было. Но чтобы получить пенсию в размере 100;% своей зарплаты (тогда говорили: «получить полный оклад»), следовало проработать 35 лет (речь, разумеется, об общем стаже; советское изобретение «непрерывный стаж» в те времена еще не было известно), причем стаж 34,5 года также засчитывался как 35;летний. Работники, прослужившие 25 и более лет, имели право на «половину оклада». К ним приравнивались и те, чья выслуга составляла 24,5 года.

Пенсионные льготы предоставлялись прежде всего тем, кто вынужден был досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. Право на максимальную пенсию они получали при выслуге 30 и более лет. Стаж от 20 до 30 лет обеспечивал 2;/;3 оклада, а от 10 до 20 лет ; треть. Если болезнь не позволяла человеку не только работать, но даже ухаживать за собой, то «полный оклад» полагался уже после 20 лет работы, 2;/;3 его ; при выслуге не менее 10 лет, а треть ; при наличии трудового стажа хотя бы пять лет.

Однако, помимо трудового стажа требовалось наличие еще одного принципиального условия: служба на протяжении всех лет должна была быть «беспорочной». Нечего было надеяться на пенсионное обеспечение тем, кто хотя бы раз был уволен «по статье»: «отрешен от должности» судом или же «удален от должности» по распоряжению начальства. Не полагалась пенсия и лицам, отбывшим наказанием за уголовные преступления. В число последних включали и представителей политической оппозиции ; от народовольцев до большевиков. И действительно, зачем идейным борцам с «царским режимом» находиться на его же содержании? Так что ни Ленину, ни Сталину, ни прочим их соратникам, осужденным по многочисленным уголовным статьям, государственная пенсия однозначно не светила. Терять им действительно было нечего…

Что касается уволенного «по статье» (черезь суд или начальством), то он мог устроиться на другую работу и уже там заслужить пенсию. Правда, в этом случае отсчет выслуги лет начинался с нуля. Сложнее было гражданину, имевшему проблемы с Уголовным кодексом. По российскому законодательству никто не мог вернуть ему утраченные пенсионные права, кроме, разумеется, Государя. Однако прошение на имя главы государства следовало подавать не сразу по отбытии наказания, а хотя бы после трех лет «беспорочной» службы. Этот минимальный стаж служил своеобразным свидетельством того, что вчерашний правонарушитель стал на путь исправления и, следовательно, может быть прощен. Если Государь давал согласие, в послужной список недавнего острожника делалась запись о том, что отбытое им наказание «не является препятствием к назначению пенсии». В пенсионный стаж, понятно, засчитывалась только служба, начатая после освобождения из мест лишения свободы.

Повышенную пенсию утверждал император.

В принципе любой работник по собственной инициативе мог надолго прерывать трудовую деятельность. Если, например, чиновник или офицер планировал годик-другой расслабиться в имении либо подлечиться на водах в Баден-Бадене, а потом вновь вернуться на работу, то увольнялся «по добровольному желанию» без просьбы о пенсии. Но если в силу каких-либо причин больше не собирался работать, то в заявлении об отставке сообщал о желании получать пенсию.

Размер назначенной пенсии обжалованию не подлежал ; суммы не пересчитывались. Но в случае если пенсионер оказывался под следствием за дела, ранее совершенные по службе, ему выплачивалась лишь половина суммы. Вторая ее часть выдавалась только в том случае, если суд выносил оправдательный приговор.

Лишить человека пенсии можно было в двух случаях: если он стригся в монахи или, выехав за рубеж, становился невозвращенцем. А вот смерть пенсионера, как ни странно это для живших в СССР и нас, нынешних граждан РФ, не являлась основанием для прекращения выплаты: получателями становилась вдова (пожизненно, кроме вдов погибших на дуэлях) и дети (сыновья ; до 17 лет, дочери ; до замужества либо до достижения 21 года).

Если пенсионер решил вновь выйти на работу, он терял назначенную пенсию. Дело в том, что одновременно получать и зарплату, и пенсию в Российской империи запрещалось, а такой феномен, как «работающий пенсионер», еще не был известен (как и во всем мире в те времена). Продолжать трудовую деятельность вновь начавший работать пенсионер мог ровно столько, сколько сам считал нужным и возможным. По окончании службы размер пенсии исчислялся заново ; как правило, новая цифра за счет увеличившегося стажа была значительно больше первоначальной.

***

Возможно, я упустил некоторые категории. Подробнее можно посмотреть в Своде законов Российской империи: http://civil.consultant.ru/reprint/books/175/180.html#img181

В крепостной России было две системы поместного хозяйства: барщина и оброк. Барщина предполагала обязательный труд крестьянина на помещика на его поле, с конца XVIII века не более трех дней в неделю. Альтернативный вариант - оборок: крестьянин выплачивал помещику деньги или сдавал определенное количество продуктов. Советская власть использовала обе эти системы - барщина и оброк причудливо переплетались в сталинском колхозном хозяйстве. Подробнее - в рубрике Бориса Бейлина "Что почём?" на радио "Вести ФМ".

С самого начала 30-х годов на месте помещика оказалось государство. Колхозы были обязаны сдавать в закрома Родины определенное количество продукции: зерна, хлопка, шерсти, мяса молока и так далее. По государственным закупочным ценам. Они были значительно ниже рыночных. Иногда в десятки, а то и в сотни раз. Так, в конце 40-х годов государство покупало в колхозах мясо по 14 копеек за килограмм. На рынке это мясо стоило 30 рублей. Фактически эта была конфискация. То есть человек работал какое-то время, не получая никого вознаграждения за свой труд. Это барщина. С другой стороны, те же крестьяне должны были платить налоги за право выращивать что-либо на продажу на собственном приусадебном участке. Отдельный налог был за право держать обычную корову или так называемую "сталинскую корову", то есть козу, за которую надо было платить гораздо меньше. Всё это похоже уже на оброк. Но что-то у крестьян все равно оставалось.

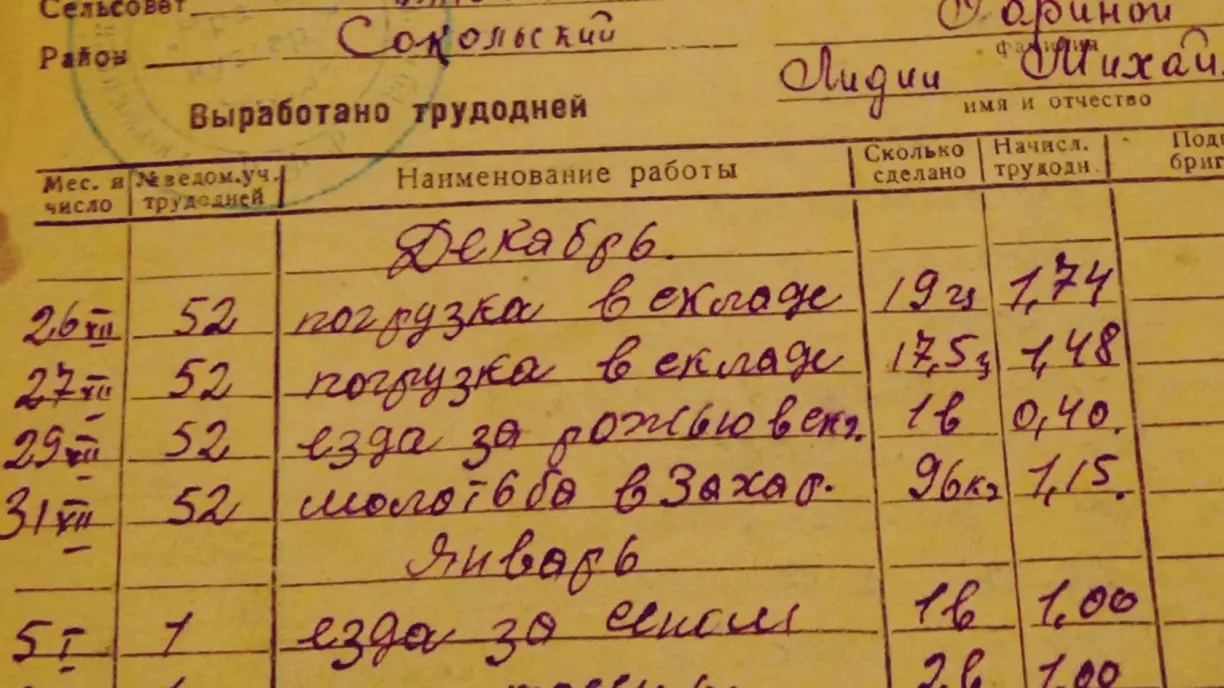

Колхозы были обязаны выполнить обязательства перед государством по сдаче урожая и оплатить продуктами услуги машинно-тракторных станций. Часть оставшегося урожая можно было раздать колхозникам, а часть реализовать на колхозных рынках уже по рыночным ценам и после этого выплатить колхозникам еще какие-то деньги. Чтобы определить, кому и сколько платить, еще в 1930 году придумали трудодни. Каждый колхозник получал за свою работу долю общего дохода, которая соответствовала этим трудодням. Уравниловки не было - председатель имел значительно больше доярки. К примеру, няня в колхозном детском саду в 1950 году получала примерно 130 трудодней в год, а председатель колхоза или бухгалтер более 500. В среднем же колхозник вырабатывал около 300 трудодней в год, а колхозница около 250.

За трудодни колхозники получали продукты и деньги. Здесь все зависело от урожая. В центральный полосе России в 40-50-х годах в среднем цена колхозного трудодня составляла три рубля (это с учетом стоимости выданных продуктов). То есть мужчина, который отработал в колхозе 300 трудодней, мог рассчитывать на 900 рублей в год - это 75 рублей в месяц. А средняя зарплата по стране составляла в те годы уже 300-500 рублей. Поэтому из колхозов бежали при первой возможности. Причем выгодно было работать не только в городе, но даже и в совхозах или на машинно-тракторных станциях - там была твердая зарплата от 100 до 500 рублей.

Конечно, у колхозников было свое приусадебное хозяйство, где в свободное от работы время можно было что-то выращивать и продавать на рынках. И в голодные годы (особенно военные) это спасало крестьян. Но целиком уйти в частный сектор селяне не могли. Был установлен обязательный минимум - от 100 до 150 трудодней в год (это в зависимости от района). Тех, кто работал меньше, исключали из колхозов и лишали приусадебных участков, а во время войны и вовсе отдавали под суд. Трудодни были отменены только в 1966 году, уже при Брежневе.

Менялись флаги, границы, принципы. Одно оставалось неизменным – за все нужно платить. Сколько стоил обычный день обычного человека в разные годы и эпохи?

Специальный проект Бориса Бейлина "Что почём? История России в ценах" на радио "Вести FM". https://smotrim.ru/brand/61004

***

В основном, дедовщина в царской армии не была связана с угрозой жизни, здоровью человека, или серьёзным унижением его достоинства: молодые просто выполняли хозяйственные работы за старослужащих и иногда – их бытовые поручения. Случаи унижений и группового садизма, характерные для уголовной среды, были в войсках достаточно редкими явлениями.

А в воюющей армии дедовщина вообще исчезала без следа: никто не хотел получить пулю от своего же сослуживца. Осознание общей опасности сплачивало людей. Поэтому дедовщину с полным правом можно назвать явлением, типичным только для праздной армии мирного времени.

Дедовщина в Советской_Армии В тот же стройбат преимущественно попадали трудные дети из неблагополучных семей (а если учесть, что стройбат был наиболее многочисленным родом «войск», можно сделать вывод о том, что уж чего-чего, а дефицита неблагополучных семей в СССР явно не наблюдалось) — весьма странная реабилитация для путевки подрастающему поколению в нормальную жизнь, не так ли? Многолетнее пребывание в стройбате исключительно усугубляло незавидное положение трудных подростков в обществе, не гася паттерны антисоциального поведения, а лишь прокладывая новые пути к их раскрытию.

«Дедовщина» — пожалуй, первое слово, которое приходит на ум при упоминании советской и постсоветской армии. Однако говорить об одной лишь дедовщине — бесстыдно умалять истинную значимость мрачной мощи и величия Советской Армии, которая во все времена являлась наиболее устойчивой и значимой единицей общесоветского криминалитета. Это тебе и тотальное воровство, и повсеместная коррупция, и использование рабского труда, и зона наиболее ожесточенных межэтнических столкновений, и пьяные солдатские погромы (а порой и бандитско-мародерские нападения солдат на целые села), и только потом дедовщина, являющаяся прямым окончанием этой преступной цепочки.

Популярное выражение «не служил — не мужик» вполне нормально звучит из уст погранцов, моряков и т.д., т.е. тех, кто реально занимался воинским делом и охраной отчизны. Там и порядка было больше, и беспредела, соответственно, меньше. Когда же подобное произносит выпускник стройбата и прочих вспомогательных псевдовойск, это, конечно же, не может вызвать ничего, кроме легкой саркастической ухмылки. А выражение «армия — школа жизни» говорит разве что о качестве этой жизни в мощенным красным кирпичом большевизма государстве. И оценка эта отнюдь не положительного характера. https://ok.ru/criminal.lenin/t...

Социалистический марксист всегда предатель. Настоящими боевыми снарядами по Зимнему дворцу в ночь с 25 на 26 октября стреляли со стороны Петропавловской крепости, гарнизон которой был настроен пробольшевистски. Причем от обстрела больше всех пострадали госпитальные палаты с лежачими ранеными, расположенные в парадных залах, выходящих на Неву. Точное число убитых от этой артиллерийской канонады неизвестно, но как минимум несколько десятков погибших было. Это были первые жертвы.

Но разве в гарнизоне Петропавловской крепости не знали, что они стреляют по госпиталю?

Конечно, знали — о существовании госпиталя много писали газеты всех направлений в течение всего времени его существования. Они стреляли прямо по фасаду Зимнего, нимало не заботясь о том, что там находятся раненые солдаты, причем многие из них в совершенно беспомощном состоянии. https://lenta.ru/articles/2016...

«В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоёв населения. Весь старший командный состав, всё офицерство многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства…»

(Генерал А. И. Деникин)

4 (17) июля 1917 Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало части, принимавшие участие в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на фронте.

24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 беспартийных. Председателем правительства стал Керенский.

14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское Демократическое совещание с участием всех политических партий. Демократическое совещание должно было решить вопрос о власти. Большевики его демонстративно покинули.

В состав Временного правительства вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 «независимый» и 2 военных специалиста. Большевики, приглашенные к сотрудничеству в правительстве, взяли курс на вооружённый захват власти.

26 октября (8 ноября) 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано.

17 (30) ноября) 1917 Временное правительство обратилось к народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную волю…»

Неэмигрировавшие члены Временного правительства были практически поголовно репрессированы в СССР (за исключением умерших своей смертью).

источники:

↑ Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед революцией 1917 года. С. 169—178.

↑ Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5тт. Том 1. Минск: Харвест, 2003. — С. 129.

Журналы заседаний Временного правительства, март — окт. 1917 г.: В 4 т. / Сост. Е. Д. Гринько, О. В. Лавинская. М.: Росспэн, 2001. Т. 1: Март — апр. 1917 г. / Отв. ред. и авт. предисл. Б. Ф. Додонов. 2001. 447 с ISBN 5-8243-0203-0. https://dic.academic.ru/dic.ns...

Приложение:

Ссылки по теме:

Экая не политкорректность. Демотиваторы "Запад в объективе" № 103 - https://cont.ws/@providenie/25... Кто нашёл, берёт себе. Демотиваторы "РФ" № 103 - https://cont.ws/@providenie/2538342 Кто в СССР жил тот в цирке не смеётся. Демотиваторы "СССР" № 113 - https://cont.ws/@providenie/2538320 Расстрелы Йозефом Джугашвили нееврейских победителей ВОВ - https://cont.ws/@providenie/2538303 Сталинисты — это сознательные бѣсы во плоти - https://cont.ws/@providenie/2537838 Я-Я, русский Ифан быть хочет Карлом и Марксом. Слушать восторги Эйнштейна и прочей пархатой пролетарской даздраперматарной сволочи от торпед под кличками Ленина и Сталина. Советское антироссийское Министерство просвещения лучшее в мире! - https://cont.ws/@providenie/2537696 Экая не политкорректность. Демотиваторы "Запад в объективе" № 102 - https://cont.ws/@providenie/2537692 Кто нашёл, берёт себе. Демотиваторы "РФ" № 102 - https://cont.ws/@providenie/2537684 Совки забыли, а молодежь не знает, как надо относиться к русским капиталистам! Зато совки знают кого поддерживал пархатый интернационал и не знают ни одного русского крестьянина и контрреволюционера которого они могли бы с честью цитировать тоннами - https://cont.ws/@providenie/2537653 Экая не политкорректность. Демотиваторы "Запад в объективе" № 101 - https://cont.ws/@providenie/2536970 Кто в СССР жил тот в цирке не смеётся. Демотиваторы "СССР" № 111 - https://cont.ws/@providenie/2536954 Завезённая англосаксами карательная бригада жидов в Россию. Троцкий, армия карателей для России. Йозеф Джугашвили продолжил дело Лейбы Бронштейна. Справился даже лучше, чем этот марксист - https://cont.ws/@providenie/2536950 Крепостное право в СССР. Воспоминаниям крепостных советских колхозников - https://cont.ws/@providenie/2536939 Сатанинские пентаграммы по-прежнему над Московским Кремлём. Кремлёвские звёзды отказались заменить орлами - https://cont.ws/@providenie/2536928 Я.Г. Демченка. Кiевъ 1906 г. Еврейское равноправие или русское порабощение https://cont.ws/@providenie/2256760 CCCР под Еврейским Игом - https://cont.ws/@providenie/2035109 Новая иудея, или разоряемая Россия - https://cont.ws/@providenie/2034615 Тайна аббревиатуры СССР - https://cont.ws/@providenie/2034253 Русский народ, ходит теперь по своим российским улицам, как по иностранным, и не может прочесть вывески на английском языке, недоумевая, чтобы могли означать вывески: "секонд-хенд", "роуминг", "лизинг", "шейпинг", "паркинг", "холдинг" "бординг", "офф-шор", "биллборд", "рокер", "байкер", "рэпер", "хакер", "брокер", "менеджер", "данс", "минивэн", "таун-хаус", "молл", "брэнд", и тд… см., далее – https://cont.ws/@providenie/1351774

Оценил 1 человек

3 кармы