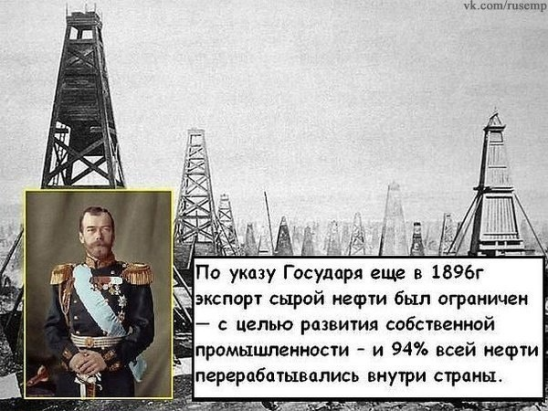

Но после 1906–1907 гг подход поменялся. Стали осуществляться новые большие судостроительные программы и связанное с ними строительство заводов. Но теперь ставилась задача все производить самим и были задействованы в основном русские инженерные силы, воспитанные в тех самых институтах, которые были основаны в начале царствования Николая II. Новый Императорский флот строился в опоре на оригинальную научную концепцию, разработанную русскими учеными, в том числе профессорами А.Н. Крыловым и И.Г. Бубновым, стоявшими во главе отечественного кораблестроения. Опираться стали в основном на собственные инженерные силы и научные разработки. Конечно, это не значит, что ничего не покупалось из-за границы: лицензии, оборудование и т.д. Но даже если говорить о техническом руководстве тех заводов, где большую роль играл иностранный капитал, то управляли ими воспитанники русской инженерной школы. И эта волна индустриализации носила не «догоняющий» характер, как виттевская или как сталинская, а опережающий. И все потому, что в данном случае делалась ставка на свои инженерные кадры, свои разработки, в том числе новые технологии переднего края — как, например, в нефтехимии, технологии новых материалов, агротехнологиях и пищевой промышленности, некоторых областях машиностроения и в авиации.

Кроме того, в николаевское время равномерно развивалась промышленность, ориентированная на нужды людей, и тяжелая, в том числе оборонная промышленность, связанная с потребностями государства и крупной индустрии. То есть был некий баланс между государственной составляющей и тем, что делалось для людей.

Сталин же начал «индустриализацию» в 1929 году с того, что посадил три тысячи русских инженеров [в тюрьму — А.М.] и привлек примерно такое же количество немецких и американских специалистов. В первую пятилетку ставка делалась на импортные технологии и кадры, а многие наши старые и опытные инженеры были подвергнуты травле и отстранены как неблагонадежные [а многие и убиты — А.М.]. Есть ряд научных работ, которые показывают, что роль американцев и немцев в индустриализации в первую пятилетку действительно была большой. Но надо понимать, что это было следствием политических решений советского правительства и в том числе репрессий против «буржуазных спецов». В то же время большое количество русских инженеров и ученых оказались за границей, в эмиграции [их просто вынудили бежать, спасая свою жизнь — А.М.]. На фоне арестов инженеров и ученых в 1929–1930-х годах из страны сбежали, например, крупнейшие русские химики В.Н. Ипатьев и А.Е. Чичибабин. Первый из них — Царский генерал и академик — фактически стоял во главе химической промышленности Российской Империи, а потом СССР в решающий период ее становления. После эмиграции он сильно помог и становлению американской нефтехимической и полимерной промышленности.

Потом эти ошибки первой пятилетки были как-то смягчены: многие «Царские спецы» были выпущены на свободу и участвовали в развитии советской промышленности, американцы и немцы отправлены к себе на родину, и к войне готовились уже со своими кадрами. Таким образом, можно даже сказать, что не только «николаевских», но и «сталинских» индустриализаций было две. Первая заключалась в том, что надо продавать ценности и ресурсы, а на вырученные деньги нанимать иностранцев и с нуля создавать индустрию. Эта идея провалилась. Но была и вторая индустриализация со ставкой во многом на свою школу, что не исключает, конечно, того, что и разведка работала, и по-прежнему многое покупалось за рубежом.

Это миф, когда говорят, что российская дореволюционная промышленность контролировалась иностранцами

— Но в целом вы хотите сказать, что главный пример нам сегодня надо брать с индустриализации николаевского времени после 1907 года?

— Да, потому что она носила более органичный характер, делала ставку на естественное развитие своих сил, в том числе интеллектуальных, на новые перспективные направления в опоре на собственные научные разработки. Она не чуждалась сотрудничества с иностранцами, но не отдавала им контроль над промышленностью. Аккуратный подсчет показывает, что иностранные инвестиции в русскую промышленность составляли не более 20%, а вовсе не 50%, как пишут в пропагандистских статьях еще со сталинских времен. Правительство, начиная со Столыпина, не давало иностранцам возможности контролировать стратегические предприятия. Это всего лишь миф, когда говорят, что российская дореволюционная промышленность контролировалась иностранцами.

Таким образом, это была нормальная индустриализация без лагерей и репрессий, со спокойным сотрудничеством с иностранными компаниями и привлечением иностранных инвестиций, но без передачи им контроля. Со ставкой на свои инженерные кадры и с развитием новых очень перспективных направлений вроде самолетов Сикорского, нефтехимии или резиновой промышленности. С одновременным развитием стратегических, в том числе военных, отраслей и промышленности, ориентированных на потребительский рынок. Разрушение нормального потребительского рынка после революции, кстати, нанесло колоссальный ущерб развитию промышленности и технологий.

В этом плане, конечно, следует ориентироваться на столыпинскую фазу николаевской индустриализации. А не на сталинскую индустриализацию, которая носила экстенсивный характер, вся построена на крови, гипертрофированной милитаризации и преимущественном развитии добывающих отраслей.

Советской власти досталось колоссальное наследие

— Тем не менее хотел бы вам возразить, что такие важнейшие отрасли, как атомная и космическая, никак не отнесешь к достижениям николаевского времени.

— Тут мы во многом переходим в область гипотез. Да, атомная промышленность и ракетостроение у нас, как и в Германии и в США, начали развиваться через многие годы после революции. Но дореволюционная Россия даже и тут имела достаточно серьезный задел. И поэтому непонятно, почему к этим достижениям нельзя было бы прийти и при нормальном течении обстоятельств — без уничтожения и изгнания большого числа русских людей, в том числе лучших руководителей промышленности, ученых и инженеров. Без революции и советского режима. Например, теория ракетного движения была создана И.В. Мещерским — ректором Петербургского политехнического института, создателем целой школы инженеров-механиков. Первые эксперименты с ракетами военного назначения были начаты в Первую мировую войну. То же и с радиоактивностью. Исследования по радиоактивности (тогда это был радий, а не уран), финансируемые государством и крупным бизнесом, начались также еще до революции.

Конечно, советская система, разрушив потребительский рынок и работающие на нем процветающие до революции области промышленности, смогла сконцентрировать ресурсы страны на немногих стратегических направлениях — оборонке, космосе, авиастроении. Но методы такой концентрации и планирования при распределении колоссальных ресурсов тоже во многом были найдены во время Первой мировой войны. Я уже говорил, что Первая мировая война дала большой опыт государственного регулирования экономики и управления колоссальными ресурсами в условиях дефицита.

— Но ведь мало направить и перенаправить ресурсы, надо еще суметь организовать дело.

— Советской власти досталась одна из величайших стран мира. Конечно, Николай II не был демиургом, создавшим Россию, и он никогда и не претендовал на такую роль. Россия создавалась с Божией помощью в течение столетий, трудами многих поколений людей. И вот это колоссальное наследие — 10% мировой экономики и 8–9% мировой промышленности в 1916 году — досталось большевикам. Они тоже были людьми достаточно незаурядными, то есть у них были серьезные ресурсы, в том числе интеллектуальные, и они, конечно, сумели их по-своему использовать.

Но я уверен, что и при нормальном течении обстоятельств не меньшие достижения были бы получены и Царской властью. Хотя, может быть, мы бы не первыми полетели в космос, а вторыми.

— У советской власти был пафос: мы везде должны быть первыми.

— Это неплохо с государственной точки зрения — стремиться быть первыми. Но вопрос: стоит ли развивать ударными темпами космос и атом и ради этого во многом жертвовать гражданскими отраслями? Российскую ткань, например, с морозовских мануфактур можно было брать «не глядя», такого она была качества. А русские резиновые фабрики «Треугольник», «Проводник» и «Богатырь» не просто так продавали свои резиновые изделия, не только галоши, но и еще десятки видов продукции по всему миру. Они были лучшего в мире качества. И обладая соответствующим производством и мощностями, эти фабрики смогли в 1916 году произвести миллионы противогазов, защитив нас от первого оружия массового поражения — немецких ядовитых газов. И в пищевых технологиях российские ученые первыми добились серьезных успехов. Что важнее — «быть первыми» в космосе и атоме или производить линкоры и самолеты с пушками и одновременно хорошую обувь, ткани, лучшие в мире сливочное и машинное масло и прочие товары народного потребления?

— Знаете, у меня есть еще один вопрос, сложный и глобальный. Вы говорите, что за пример надо брать николаевскую индустриализацию, а не сталинскую. Но ведь Сталин в каком-то смысле был успешнее. Он решил главную задачу — выиграл войну, а Царская Россия рухнула в феврале 1917-го. То есть могут сказать, что Николай II и его индустриализация задач, стоящих перед страной, не решили.

— При Николае II был сделан прорыв в науке, образовании и промышленности. Были построены дороги, заводы, институты, школы. После этого произошли революция и гражданская война. Но считать, что «После этого — значит, вследствие этого» — «Post hoc ergo propter hoc», — это банальная логическая ошибка, о которой знали еще древние. Если бы при Императоре Николае II, под его руководством и при его поддержке не были сооружены стратегические дороги, в частности Транссиб и дорога на Мурманск, не были бы построены огромные новые заводы, целые новые промышленные районы, отрасли и инфраструктура, не были бы созданы институты и школы, то наша страна не только не смогла бы несколько лет с успехом вести тяжелейшую Первую мировую войну и не победила бы в Великой Отечественной, но скорее всего перестала бы существовать еще в 20-е годы ХХ века (а может быть, даже и в 1906–1907 годах). Именно образовательный, научный, промышленный, инфраструктурный потенциал, созданный при Государе, дал России шанс сохраниться и добиться значительных успехов, несмотря на либеральные и большевистские эксперименты и несмотря на страшные испытания, выпавшие нашей стране в ХХ веке. Именно в начавшуюся во всем мире эпоху войн и революций Россия и ее образование и промышленность показали колоссальную устойчивость, способность развиваться и восстанавливаться в таких условиях, которые, казалось бы, просто невозможно выдержать. В этом, я считаю, есть прямая заслуга Государя как выдающегося руководителя нашей страны.

С Дмитрием Сапрыкиным беседовал Юрий Пущаев Православие.Ru ((216) Сапрыкин Д. Пущаев Ю. Николай II или Сталин: кого взять за образец для научно-технического прорыва?).

Здесь следует лишь чуть поправить автора: XX век - это не время революций - это время конечного оболванивания верхних слоев российского общества, позволившего себя сбить в западную систему руководства народами - масонство. И в основе этого оболванивания находится тяга ко всему заграничному. Эта тяга и сегодня может привести к повторению всего того, что уже мы когда-то испытали на своем горбу. Но на самом деле никакого прогресса на Западе, что уже сегодня мы наблюдаем в вязи с полной деградацией западного общества, никогда не было и не будет (они уже сегодня начинают бежать к нам, так как в их обществе мальчикам начинают отрезать половой член и превращать в девочек). Потому давно уж пора бы перестать равняться на их ценности и перейти к своим. А они нам всегда оставались и остаются понятными. Наш идеал - это возврат на уготованный лишь нашему Божьему народу путь - возврат к ценностям Святой Руси - подножия Престола Господня.

Потому и ровняться следует не на кликуш от либерализма и социализма, а в конце концов сатанизма, а на сонм Русских святых, центральное место среди которых и занимает замученный с семьей привезенными в Екатеринбург английским консулом Престоном резниками Святой Благоверный Великомученик Николай II.

«Составлялись интереснейшие планы новых экономических реформ и финансовой политики, что неизбежно должно было привести к гегемонии России на мировом рынке.

Разумеется, глупо было отрицать, что в период правления Николая II в России не было проблем, неизбежных при столь стремительном движении из феодального мрака к цивилизации, при рывке из мировых аутсайдеров — в мировые лидеры… Однако, успешные реформы проводились во всех сферах, и проблемы успешно решались.

Напомним также, что по инициативе Николая Второго в самом начале его царствования была предпринята первая в истории цивилизации попытка ограничить “гонку вооружений” путем широкого международного договора — Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг и создание Международного суда (который действует и поныне). Не все знают, что решения и уставы Гаагских конференций вошли затем как основа в устав Лиги Наций и затем в основные уставные документы ООН — можно сказать, что Николай II стоял у этих истоков» (Романов Б. Последний нравственный и лучший правитель России https://proza.ru/2010/05/18/14 ).

Народный доход России с 8 млрд. руб. в 1894 вырос до 22–24 млрд. в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедушевой доход русских людей удвоился. Особенно высокими темпами росли доходы рабочих в промышленности. За четверть века они выросли не менее чем в три раза. Общие расходы на долю народного образования и культуры выросли в 8 раз, более чем в два раза опережая затраты на образование во Франции и в полтора раза — в Англии. (Здесь и далее — данные Бразоля.)

За 1885–1913 гг. промышленная продукция выросла в пять раз, превысив темпы промышленного роста наиболее развитых стран мира. Была построена Великая Сибирская магистраль, кроме того, ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог.

Выплавка железа и стали за 1895–1914 гг. поднялась с 70 до 229 млн. пудов (рост на 224%), а в расчете на душу населения — с 0,98 до 1,36 пудов.

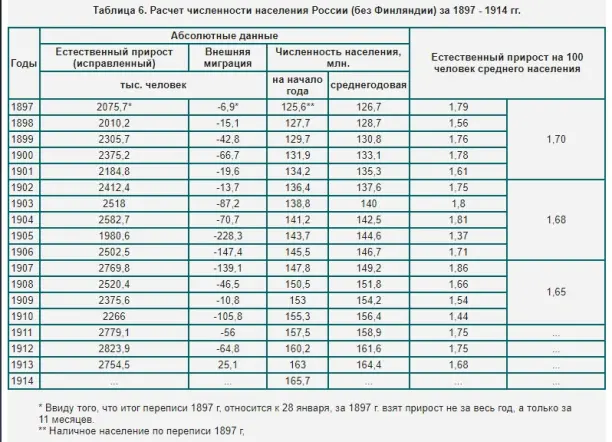

Царствование Николая II — самый динамичный период в росте численности русского народа за всю его историю. Менее чем за четверть века население России увеличилось на 62 млн. человек — со 130 млн. до 180 млн. Рост вкладов в сберегательные кассы: за 20 лет — в 6,8 раза.

Российская Империя занимала более 50% мирового экспорта яиц и пшеницы помимо остального.

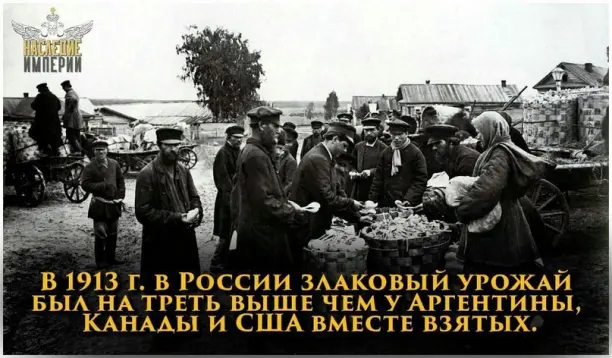

Россия к началу мировой войны обогнала своих соперников, экспортировав в 1913 г. хлеба больше, чем любая из трех стран американского континента, превзойдя даже Аргентину с ее полумиллиардным вывозом. Экспорт масла увеличился на 25%.

Рубль 1913 г. был обезпечен золотом, и имел четкий, фиксированный золотой эквивалент: 1руб = 0,774 грамма... ЗОЛОТА. 3,4 млрд. руб. = 2 632 ТОННЫ ЗОЛОТА = 118,5 млрд. современных $.

Это в современном мире — огромные деньги, а 100 лет назад — астрономические. Россия имела большие запасы золота в Государственном банке, свободный фонд в заграничных банках, возможность дополнительной эмиссии кредитных билетов.

А как же пролетариат? Как же основной гегемон и двигатель социалистической революции?

Сравнивая заработки и цены, становится понятным, что лучше, чем в последнее десятилетие Царской эпохи рабочие в России не жили больше никогда.

Число рабочих с 2,1 млн. в 1897 г их число выросло до 3,7 млн. в 1913 г. Более чем в 1,5 раза за 16 лет. Столичные квалифицированные рабочие оборонных заводов, не только до 1914, но и позже, несмотря на военную инфляцию, жили очень неплохо, получая до 5 руб в день. К тому же рабочие имели бронь от фронта. Их заработки были одними из самых высоких в мире (2-е место после американских рабочих). И это при значительно большем количестве праздничных и выходных дней — даже в условиях войны они составляли 100–110 дней в году (для сравнения: в 2012 г — 118 нерабочих дней)

Однако же столь поразительные успехи в экономике Российской Империи не могли укрыться от глаз наших врагов и завистников:

«Запад зорко следил за всем происходящим в России. В 1913 г. крупный экономист Эдмон Тери по поручению французских министров произвел всестороннее обследование народного хозяйства России, итоги которого были в 1914 г. опубликованы в виде подробного (со статистикой) доклада. Основной вывод Тери был таким: “Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 гг. идти так же, как они шли с 1900 по 1912 гг., — Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении”. Так, словно дым, совершенно рассеивается “марксистско-ленинская”, потом общесоветская, а ныне — западных сочинителей небылица про “отсталую Россию”, “прогнивший царский режим”, “нищету и невежество народа”!..

Небывалый расцвет всех сторон жизни России был огромен. Известный английский писатель Морис Бэринг, хорошо изучивший Россию, в 1914 г. в своей книге “Основы России”, подробно изложив взгляды русской либеральной интеллигенции, с удивлением писал: “Не было, пожалуй, еще никогда такого периода, когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий момент, или когда огромное большинство народа имело, казалось бы, меньше оснований для недовольства…”» (Священник Рожнов В. О тайне воскресения России. Курск, 2001. С. 166).

«У случайного наблюдателя могло бы явиться искушение воскликнуть: да чего же еще может больше желать русский народ?» (Бабкин М.А. Священство и Царство. Россия, начало XX века — 1918 год. «ИНДРИК». М., 2011. С. 123).

Но не народ затевал революцию в России, а мировая олигархия банкиров, чей инструмент, масонство, упрятанное от посторонних глаз тайнами законспирированных лож, сообразуясь с планами глобализации планеты, упорно плело паутину государственного переворота в этой на тот момент наиболее из всех иных процветающей стране. Причем при использовании просто колоссальных финансовых средств, затрачиваемых мировой олигархией банкиров для разгрома своего основного конкурента — столь бурно поднимающегося мирового колосса — Императорской России.

Потому и происходило в атакуемой наемными революционерами стране просто удивительное — тайнодейство, ничуть не связанное с действительностью:

«…подъем революционного движения происходил на фоне небывалого в России роста экономики» (Там же, с. 122).

«Чиновники, профессора, инженеры, и прочие сословия, выступавшие против режима, получали большие оклады, притом с годами все возраставшие. Крестьяне, и те в последнее десятилетие жили лучше, чем каких-нибудь несколько лет назад. Рабочие же зачастую не знали, куда девать деньги, просаживая их то на ипподроме, то в ресторане, если речь идет о Москве и Петербурге. Но и по всей стране благосостояние росло не по дням, а по часам. Это видели все. Рабочему, например, чтобы купить себе шикарный костюм “тройку”, надо было отработать два-три дня: костюм стоил около 10 рублей. Прекрасные настенные часы фирмы Павла Буре стоили 34 рубля, а рабочий в 1912–1913 годах в день зарабатывал по пять и более рублей. И так далее…» (Острецов В.М. Масонство, культура и русская история. Издательство «Крафт+». М., 2004. С. 487).

И это, что теперь удивляет, было и действительно так. Квалифицированный рабочий получал 100–150 руб. в месяц.

Ну, и за что в таком случае надо было бороться рабочему классу? За снижение своего прожиточного минимума в десятки раз, что случится после произведенного большевиками государственного переворота названного революцией рабочих и крестьян?

А вот как поживали в ту пору те самые слои, которые получали и еще более рабочих в разы, но которые как раз и затевали вихри этих самых революций, представляя собой заводил этого непонятно по каким причинам революционно настроенного студенчества.

Газета «Школа и жизнь» за июнь 1912 г. сообщает, что жалованье учителей с 1913 г. определялось в 900 руб/год. Причем, на затраты по съему квартиры отпускалось дополнительно 240 руб/год (Еженедельная общественно-педагогическая газета "Школа и Жизнь", № 25, 18 июня 1912 г).

Т.е. в месяц предлагается получать учителям, что сообщает эта дореволюционная газета (Еженедельная общественно-педагогическая газета "Школа и Жизнь", № 25, 18 июня 1912 г), по 75 руб. Причем, квартиру также оплачивает не учитель, а земство, отдавая приглашенным на работу педагогам по 20 руб/мес на эти цели.

А ведь особняк с прислугой стоил в те годы удивительно для нашего времени дешево — 11 руб. А потому вторая половина отпускаемой земством суммы денег, судя по всему, шла на отопление и освещение. То есть по части жилья учитель просто «буржуйствовал» по полной программе: все остальные деньги он тратил только на себя и свою семью. Вот по какой причине эти семьи имели и по 5 и по 12 человек — учитель был в состоянии обезпечить любых размеров семью, проживая притом в особняке с просто немерянным количеством комнат.

Но много ли на Российскую Империю приходилось этих высокооплачиваемых государством работников — учителей, которым приходилось выплачивать на наши деньги 90 000 в месяц (плюс 25 000 квартирные)?

Всеобщее безплатное образование введено в Российской Империи с 1908 г., а с 1914 г. сеть начальных школ покроет европейскую часть России в километровой доступности. Вообще по России на тот момент имелось 130 000 начальных школ, в которых на каждый класс имелся свой учитель. Но имелись еще и гимназии, и высшие учебные заведения, которых в Царской России было в три раза больше, чем во Франции. Вот какое количество людей, выбравших эту профессию, имели возможность снимать для своего проживания особняки, и получать зарплату, вдвое превышающую среднюю по Российской Империи.

Выучиться же на эту профессию мог кто угодно: российские ВУЗы той поры в числе абитуриентов имели 40% рабочих и крестьян. И все потому, что в сравнении с хваленой заграницей, цена за обучение в ВУЗах Российской Империи была в 30 раз меньшей, чем в подобных же заведениях западных стран. Плата эта составляла порядка 4,5 руб. в месяц, что мог позволить себе отдавать за свое обучение даже подмастерье, имевший зарплату не более 20 руб. А умножьте-ка эту сумму, чтобы представить себе возможности заграничного рабочего оплачивать учебу, на 30? И какой же рабочий смог бы платить за обучение 120 руб. ежемесячно?

А никакой. Потому не в России, а именно за ее границами обучение простолюдинов являлось просто финансово невозможным. И, по-хорошему, бунтовать народ мог из-за этой несправедливости вовсе не у нас, но исключительно у них.

А как же медицина, якобы ставшая безплатной, как нам сто лет внушали, исключительно после захвата страны еврейскими большевиками?

Да все также. Безплатная медицина в Российской Империи появляется еще с 1898 г. Понятно, оплачивается она исключительно за счет бюджета государства.

И какова же оплата врачам — людям, решившим посвятить себя данному роду деятельности?

Вот, например, что сообщает газета 1915 г. о зарплате врачей, находящихся на государственном обезпечении. Она констатирует, что вышел:

«закон, по которому участковые врачи будут получать 2 800 руб.» («Русский врач», № 18, суббота, 2-е мая 1915 г., т. XIV).

Это, понятно, в год. То есть по 233 руб. в месяц.

И при всем при этом в России:

«Земская медицина, с ее принципом безплатной медицинской помощи всему населению, представляет собой организацию, совершенно неизвестную западно-европейским государствам» (Всесоюзная гигиеническая выставка в С.-Петербурге. Цит. по: Иллюстрированный журнал науки, искусства и литературы «Природа и люди» № 47, 1913 года).

То есть медицина при Николае II, что первое, была все-таки безплатной.

И, что второе, оплачивалась работа медиков не как при якобы народной власти в стране, в 70–120 руб. в месяц (брежневские времена), что позволяло лишь затыкать временно проблемы в семейном бюджете, живя фактически впроголодь, а в 233 руб. Причем, не советскими «деревянными», а Царскими деньгами. Что соответствовало бы нынешним четверти миллиона руб.

Деньги, заметим, и в наши времена слишком не малые. Сверх чего земством, приглашающим себе на работу врача, оплачивался и особняк с прислугой.

То есть учителя и врачи имели более чем солидные зарплаты, при этом находясь еще и на обезпечении земством даже не квартирами, но особняками!

Еще раз оговоримся: даже те из них, кто не имел частного бизнеса, но находился целиком на государственном обезпечении. То есть либо слишком молодые специалисты, еще не имеющие своих клиентов, либо мало пользующиеся успехом.

Понятно, частная практика сулила эти заработки повысить и еще в разы, так как кроме обслуживаемых специалистами высшего класса простолюдинов, от чего врач любой квалификации, при случае, в силу устоявшихся здесь православных традиций, просто не имел права отказаться, в нашей стране проживали еще и богачи. А уж они-то за поддержание своего здоровья в норме с деньгами не поскупятся: заплатить скудно в российском высшем обществе всегда считалось дурным тоном. И, наоборот, сорить деньгами здесь считалось всегда чуть ли ни делом чести.

И при всем при этом верхние слои российского общества восхотели бунтовать?

То есть и здесь все ясно — жили они слишком хорошо для того, чтобы строить самим себе козни. Так что не голодная жизнь побудила врачей и учителей, то есть интеллигенцию, вступать в масонство и производить подкоп под свое собственное государство, которое так удивительно бережно заботилось о них.

Но как же такое произошло, что все это общество воздыхало о революциях?

Ответ единственный: только пропаганда, в которую требовалось вливание очень больших денег могла позволить задурить головы людям, которым более чем распрекрасно жилось в родимой стране. Пропаганда, изобретаемая за рубежом и оттуда же оплачиваемая. https://proza.ru/2010/05/18/14

«Русский народ быстро и значительно богател. Народные сбережения увеличиваются в стремительной прогрессии. Сумма вкладов в сберегательные кассы, где сосредоточиваются излишки главным образом малосостоятельных классов населения, с 300 миллионов рублей в 1894 году возросла к 1913 г до двух млрд руб (увеличение на 570%), а к 1917 г — до пяти млрд 225 млн руб (увеличение на 1700%)» (Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство от Петра Первого до наших дней. ФондИВ. М., 2008. С. 27).

Всем и вся известно давно набившее оскомину мнение, что Россия якобы жила в невежестве и безправии до «пролетарской» революции, но лишь после прихода великих народных вождей якобы обрела свою свободу и насытилась, наконец, будучи до того момента темной, голодной и угнетенной.

Но все это, как выясняется, просто наглая ложь.

Вот, например, что следует сказать по части рабочего дня, продолжительность которого обычно ставят в вину рабочему законодательству Царской России:

«Известно также, что высокий уровень заработной платы русских рабочих сочетался с бóльшим, чем в других странах, количеством выходных и праздничных дней. У промышленных рабочих число выходных и праздников составляло 100–110, а у крестьян достигало даже 140 дней в год. Перед самой революцией продолжительность рабочего года в России составляла в промышленности в среднем около 250-ти, а в сельском хозяйстве — около 230 дней. Для сравнения скажем, что в Европе эти цифры были совсем иными — около 300 рабочих дней в год, а в Англии — даже 310 дней» (Платонов О.А. Терновый венец России (История русского народа в XX веке). Том 1. Алгоритм. М., 2009. С. 34–35).

Так «ужасно» русскому человеку жилось в годы правления Святого Великомученика Благоверного Царя-искупителя Николая II, умученного от жидов. То есть в Царской России отдыхали на два месяца больше, чем в этой прогрессирующий умственной деградацией Европе.

И вот какие расценки на услуги предлагаются нанимаемым в Петербурге рабочим в 1912 г.:

«Водопроводчику от 1 руб. 50 до 2 руб. 50 коп.

Землекопу от 90 коп. до 1 руб. 60 коп.

Камнетесу от 1 руб. 35 коп. до 3 руб. 50 коп.

Каменщику от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп.

Кровельщику от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп.

Кузнецу от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп.

Маляру от 1 руб 10 коп. до 2 руб. 50 коп.

Мостовщику от 1 руб. до 1 руб. 75 коп.

Обойщику от 1 руб. 60 коп. до 4 руб. 50 коп.» (Журнал «Зодчий». № 22, 1912).

То есть самая низкооплачиваемая работа предлагалась, обычно начинающим неквалифицированным еще рабочим, от 20 до 33 руб. А высокооплачиваемая, то есть выплачиваемая специалистам, колебалась от 33 до 100 руб.

При ценах по Москве:

Хлеб (кг) — 5 коп.

Картофель — 2 коп.

Молоко — (1 л) — 8 коп.

Колбаса вар. — 35 коп.

Масло — 32 коп.

Водка (0,5 литра) — 15 коп.

Ситец (1 метр) — 18 коп.

Сукно (1 метр) — 2,8 руб.

Ботинки женские — 4 руб.

Сапоги мужские — 7 руб.

Полушубок — 15 руб.

Визит к врачу — 20 коп.

Обучение ребенка — 2 руб. в месяц

Билет в Большой театр — 32 коп.

Яйца стоили 2–3 копейки за штуку

Коробка спичек стоила 9 копеек

Говядина — 50–60 копеек за килограмм

Снять жилье — дом или апартаменты с прислугой — 11 руб. в месяц

Комната в квартире с хозяевами (типа коммуналки) — 1 руб. в месяц

Обеды в столовой — 7 руб. (в месяц).

Оговорюсь: это по Москве, в регионах цены были ниже» ((224) Рзвитие страны при Николае II https://www.rusempire.ru/arkhiv-statej/1891-razvitie- ..).

В Сибири, например, цены были почти вдвое ниже, чем в Москве: лошадь в нечерноземье — 79 руб., в Западной Сибири — 46 руб. Корова дойная: в нечерноземье — 59 руб., в Западной Сибири — 32 руб. (Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. СПб., 1910. С. 378–389). А потому и мясо стоило дешевле — в такой же пропорции.

А вот какие зарплаты выплачивали в Сибири. В Томске (1902 г.):

«Плотник от 85 коп. до 1 руб. 20 коп

Чернорабочий от 70 коп. до 80 коп.

Чернорабочий с лошадью 1 руб. 80 коп. – 2 руб.

Каменщик — 6 руб. и 6 руб. 50 коп. с куба» (Журнал "Зодчий" № 28, 1902 год).

То есть самый минимально получающий человек, не имеющий ни профессии, ни даже лошади в помощь, зарабатывал не менее 17 руб. в месяц. И это в 1902 г. в Сибири, где мясо, например, стоило почти вдвое дешевле, чем в европейской части России. Лошадь в Сибири стоила в ту пору 30 руб. (Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. СПб., 1910. С. 378–389).

То есть самый неквалифицированный рабочий за два месяца зарабатывал себе на лошадь. А потому после получения своего заработка (комната в съемной квартире стоила 1 руб., картошка 1,5 коп. за 1 кг — цены даны по Москве 1912 г. — в Сибири все стоило в том же году вдвое дешевле, а в 1902 — втрое, вчетверо…), работая уже с лошадью, получал вдвое и еще больше. Вот по какой причине в Сибири в каждой семье было по 3–5 лошадей, 4–7 коров. Заработок же чернорабочего с лошадью составлял порядка 50 руб. в месяц, что на нынешние, так как разговор идет о 1902 г., составит под сотню тысяч в месяц. И это крестьянин чернорабочий…

Вот так жили люди в России до этой самой некоей «пролетарской революции». То есть как бы так исключительно для пролетариев и устроенной…

Причем, продолжительность дня при росте заработной платы, постоянно сокращалась:

«К 1900 году средний рабочий день в обрабатывающей промышленности составлял в среднем 11,2 часа, а к 1904 не превышал уже 10,5 часа в день. Таким образом, за 7 лет, начиная с 1897 г., 11,5-часовая норма декрета на деле превратилась уже в 10,5-часовую, причем с 1900 по 1904 г. эта норма ежегодно падала примерно на 1,5%. В 1908 году на фабриках Московской губернии средний рабочий день составлял 9,5 часов» (Доходы и цены в Российской Империи https://nethistory.su/blog/43625436925/Dohodyi-i-tsen ..).

И не забываем, что количество выходных дней при этом вовсе не уменьшилось, но мы так и продолжали отдыхать больше всех в мире: 110 дней в году в городе и 160 дней в деревне (в Англии отдыхали всего 55 дней в году).

А вот что сообщается о якобы требованиях народа, вышедшего свергать Царскую власть в Петербурге, снизить рабочий день:

«Средний рабочий день по Петроградской губернии к началу 1917 года снизился уже до 8,4» (Там же).

Ну, куда же еще и ниже-то, коль выходных дней в те времена у нас было больше, чем во всем ином Русскому мире?

И это все притом, что вовсе не промышленность датировалась государством:

«Из всех статей бюджета расходы земств на народное образование стояли на втором месте после расходов на медицинское обезпечение народа (самая высокая статья бюджета) и к 1910 году выросли в течение 15 лет на 356,7 %.

В 1910 году на народное образование было ассигновано 24% всех земских расходов. На медицинскую часть даже 28,4 % общеземского расходного бюджета» (Там же).

Вот по какой причине население Российской Империи имело в те годы средний годовой прирост 3,3 млн. человек — самый большой в мире.

Понятно, во время 1-й мировой войны наблюдается рост инфляции. Однако на питание русский рабочий все равно тратил много меньше, чем его коллеги за рубежом:

«В 1914 г рабочий тратил на питание для себя и свой семьи 11 руб 75 коп в месяц (12 290 в нынешних деньгах). Это составляло 44% от заработка. Однако в тогдашней Европе процент зарплаты, затрачиваемый на питание, был гораздо выше — 60–70%. Более того, во время мировой войны этот показатель в России еще более улучшился, и расходы на питание в 1916 г, несмотря на рост цен, составили 25% от заработка.

Теперь посмотрим, как же обстояло дело с жильем. Как писала выходившая некогда в Петрограде “Красная газета” в своем номере от 18 мая 1919 г, по данным за 1908 г (взятым, скорее всего, у того же Прокоповича), рабочие расходовали на жилище до 20% своего заработка. Если сравнить эти 20% с нынешним положением, то стоимость съема квартиры в современном Питере должна была бы составлять не 54 тыс, а порядка 6 тыс руб, либо нынешний питерский рабочий должен получать не 29 624 руб, а 270 тыс. Сколько же это было тогда в деньгах?

Стоимость квартиры без отопления и освещения, по данным того же Прокоповича, составляла на одного зарабатывающего: в Петрограде — 3 р. 51 к., в Баку — 2 р. 24 к., а в захолустном городке Середе Костромской губернии — 1 р. 80 к., так что в среднем для всей России стоимость платных квартир оценивалась в 2 руб/мес. В переводе на современные российские деньги это составляет 2 092 руб» (Как жил русский рабочий до революции? http://www.opoccuu.com/rab1913.htm ).

То есть жили наши пращуры до революции на таких от нас недосягаемых высотах, до каких лишь обещали нас довести большевики при коммунизме. Но обещания так обещаниями и остались.

Ну, какая при такой вот жизни эта нам столь усердно вбиваемая большевиками в голову «революционная ситуация»?

Но и это еще не все, что попыталась утаить от нас «народная власть»:

«23 июня 1912 г был принят закон Российской Империи — "Об обезпечении рабочих на случай болезни". Закон предусматривал получение рабочими выплат в случае временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать для рабочих безплатную медицинскую помощь. Для накопления необходимых средств создавались больничные кассы — независимые общественные организации, управляемые самими застрахованными.

По поводу законов Российской Империи о "социальном страховании рабочих", президент США Уильям Тафт на встрече с промышленниками из России публично заявил: "Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может"» (Доходы и цены в Российской Империи https://nethistory.su/blog/43625436925/Dohodyi-i-tsen ..).

Но законы, заметим, в Царской России не только издавались, но и исполнялись. То есть Россия до революции представляла собой вовсе не ту страну, которую внесла в наше воображение пропаганда и которая и по сей день все никак не дает нам разобраться о действительно произошедшем с нами за последний век. https://www.rusempire.ru/arkhi...

“Так, одним из первых актов Императора Николая II было распоряжение о выделении значительных сумм денег для оказания помощи нуждающимся ученым, писателям и публицистам, а также их вдовам и сиротам (1895 г.). Заведование этим делом Император поручил специальной комиссии Академии наук. В 1896 г вводится новый устав о привилегиях на изобретения, «видоизменивших прежние условия эксплуатации изобретений к выгоде самих изобретателей и развития промышленной техники»” (Источник: книга Олега Платонова “Терновый венец России”).

Научные открытия ХХ в в дореволюционной России были сделаны благодаря работе различных кружков. Последние представляли собой небольшие сообщества, в состав которых входили не только исследователи-практики, но и энтузиасты-любители.

Существовали такие кружки за счет взносов своих членов и частных пожертвований. Некоторым обществам правительство выделяло крупные субсидии.

Примером тому может послужить Общество космонавтики. Его членами были будущие великие деятели, основатели отечественной и мировой космонавтики К.Э. Циолковский, С.П. Королев и другие.

Отметим нескольких всемирно известных ученых, которых вы наверняка знаете:

— Д.И. Менделеев с его знаменитой таблицей химических элементов,

— К.А. Тимирязев — русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупнейший исследователь фотосинтеза,

— академик И.П. Павлов, который за свои труды в области физиологии в 1904 г. был удостоен Нобелевской премии,

— эта же награда в 1908 г. была присуждена И. И. Мечникову. Ее ученый получил за труды по инфекционным заболеваниям и иммунологии,

— большой вклад в развитие генетики внес ученый И.В. Мичурин,

— величайшие открытия в науке 20 в были сделаны В. И. Вернадским. Этот ученый стал известен во всем мире после опубликования своих энциклопедических трудов, которые выступили основой для развития новейших направлений в радиологии, геохимии и биохимии. Работы Вернадского о ноосфере и биосфере являются истоками современной экологии,

— в 1907 г. профессором технологического института в Санкт-Петербурге, Б.Л. Розингом была подана патентная заявка на “способ электрической передачи различных изображений и их прием с помощью электронно-лучевой трубки”, что предвосхитило эру телевидения.

Тогда были сделаны величайшие географические открытия: открыто большинство месторождений Сибири, проводились выдающиеся исследования Арктики, совершались путешествия в страны Океании и на север Африки, в Восточную и Среднюю Азию.

Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский

В конце 19 – начале 20 вв зародилось такое уникальное явление философской мысли, как русский космизм. Это комплексное учение о взаимодействии человека и мира, построенное на глобальном планетарном мышлении, характерном для плеяды отечественных ученых 19–20 вв.: Н.Ф. Федорова, Вл.С. Соловьева, К.Э. Циолковского, П.А. Флоренского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева, Д.Л. Андреева и других.

Социальная сфера

В России — самое лучшее в мире рабочее законодательство. Введены:

— нормированный рабочий день,

— вознаграждение при несчастных случаях,

— страхование рабочих по инвалидности и старости.

“Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может”, — восхищался Президент США Уильям Тафт, который руководил Америкой в 1909–1913 гг.

В конце XIX века Царь начал проводить реформы, направленные на искоренение пьянства. С этою целью начали создаваться так называемые “попечительства о народной трезвости”.

Несмотря на растущие военные расходы и ежегодное повышение кредитов на нужды образования, бюджет оставался бездефицитным. Однако значительная часть государственного дохода поступала от введенной со второй половины 1890-х годов казенной винной монополии.

Вопрос о запретительных мерах дошел до обсуждения в Государственной Думе. Но министр финансов В.Н. Коковцев не верил в эффективность таких мер против пьянства и заботился о том, чтобы подобные меры не принесли ущерба госбюджету.

Государь придерживался другого мнения и считал долгом Царской власти начать борьбу с этим пороком. В результате Коковцев получил отставку в конце января 1914 г.

Как только Германия объявила войну России, государь воспользовался первыми днями войны, чтобы провести реформу о запрещении продажи спиртных напитков. Сначала запрет был введен, как обычная мера, сопровождающая мобилизацию.

22 августа было объявлено о продлении запрета (на водку, вино и пиво) на все время войны.

В начале сентября, принимая Великого Князя Константина Константиновича в качестве представителя Союзов трезвенников, Николай II объявил о своем решении навсегда запретить в России казенную продажу водки.

Ни в одной стране мира до 1914 г не принимались такие решительные меры по борьбе с пьянством.

В январе 1915 г (во время войны!) Государственная Дума без возражений утвердила на текущий год бюджет, не предусматривавший доход от продажи спиртных напитков!

Государство таким образом отказывалось от одного из самых крупных своих доходов. Несмотря на появившееся самогоноварение, потребление спирта в России в первые годы войны уменьшилось в несколько раз.

Социально значимыми областями в жизни общества являются, прежде всего, состояние медицины, образования и культуры.

Медицина

В 1898 г в России вводится безплатная медицинская помощь. Для того чтобы ее получить, достаточно было быть просто гражданином Империи.

Вот что писал швейцарец Ф. Эрисман: «Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как осуществляла безплатную медицинскую помощь, открытую каждому, и имела еще и глубокое воспитательное значение».

Образование

Общие расходы на образование и культуру выросли за годы правления Николая II в 8 раз и более чем в 2 раза опережали расходы Франции и в 1,5 раза — Англии.

В 1908 г введено обязательное начальное образование.

К 1916 г грамотных в Империи — не менее 85 %.

“Также в правление Николая II в России были достигнуты выдающиеся для того времени масштабы системы высшего образования: 105 вузов со 127 тысячами студентов. Инженерная школа и в целом высшее образование России по числу студентов вышли на первое место в Европе (второе место в мире после США).

Высокое качество работы системы высшего образования в тот период можно косвенно оценить по масштабному росту числа открытий и изобретений, сделанных в России, а также по росту числа выдающихся писателей, поэтов, художников на рубеже XIX–XX веков” (Источник: сайт Руксперт).

Культура

В это время происходит невиданный расцвет русской культуры. Такого мощного, головокружительного взлета русской живописи, русского архитектурного зодчества, русской литературы и русской музыки не знала ни одна страна.

Назовем только некоторые примеры:

— в литературе наряду с Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.А Буниным расцветает “Поэзия серебряного века”, ярчайшими представителями которой стали А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам и др.,

— всемирную славу получает система К.С. Станиславского, создавшего вместе с В.И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр (славу ему принесла постановка “Чайки” А.П. Чехова). Вместе с тем на сцену приходят великие театральные реформаторы В.Э. Мейерхольд и Е.Б. Вахтангов,

— в живописи и архитектуре появляется знаменитый “русский модерн”,

— новые художественные открытия являют музыка молодого С.В. Рахманинова (Второй концерт для фортепиано с оркестром) и экспериментальные опусы А.Н. Скрябина (“Поэма экстаза”, “Божественная поэма”),

— появляются шедевры немого кино с актерами Верой Холодной, Иваном Мозжухиным и др.

— в Париже проходят ставшие знаменитыми “Русские сезоны” (с 1907 г.), искушенным парижанам предлагаются выставки русской живописи, музыка и балет. Восторг вызывает “Умирающий лебедь” в исполнении Анны Павловой.

В русской культуре — “серебряный век”.

Известный французский писатель и литературный критик Поль Валери назвал русскую культуру начала ХХ в “одним из чудес света”.

Демократические свободы

Николай II узаконивает политические права и свободы, которых не было ни до, ни после него.

Манифестом 17 окт 1905 г объявлены свобода слова, печати, собраний.

Росло количество политических партий: эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, меньшевики, большевики и прочие.

В стране около 1000 печатных изданий.

Избрана Государственная дума как орган свободного волеизъявления граждан.

Также в стране была свобода вероисповедания и поддержка различных религий и конфессий.

В царствование Николая II было прославлено больше святых, чем за весь XIX век.

Благодаря настоянию Царя и вопреки противостоянию некоторых чинов Синода проведена Канонизация Серафима Саровского.

Построены тысячи церквей.

Построено более 230 монастырей.

Также строились католические храмы, мечети, синагоги, буддийские храмы. А при советской власти, как мы помним, вера в Бога была под запретом и даже преследовалась.

“Тюрьмой народов”, как утверждали большевики, Россия не была.

Россия была многоукладной, многоконфессиональной и многонациональной страной. Однако таких проблем с национальным вопросом или религиозным противостоянием, какие мы наблюдаем сегодня, не было.

Чеченский историк А. Авторханов, проживавший на Западе, в частности, писал: “Во время покорения Кавказа Россия проявила свою специфическую натуру, свойственную только ей. Как завоеванные народы, так и добровольно присоединившиеся Россия не считала колониями, подобно западным державам. Она считала их подданными Русского Царя. Государственная тенденция заключалась в том, чтобы сделать инородцев одинаковыми подданными Русского Царя. Русский империализм не был связан с грабежом и насилием”.

В Российской Империи все ее народы были равны перед Царем. Только в Российской Империи представитель некоренного народа (в западном понимании «туземец») мог занимать государственные посты, в том числе и самые высокие, — говорит кандидат исторических наук Петр Мультатули.

Доктор исторических наук А.Н. Боханов утверждает: “Россия никогда не была «колониальной державой» в общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. У нее никогда не было метрополии как таковой: исторический центр был, а метрополии не было. Российская территориальная экспансия носила главным образом стратегический характер, диктовалась потребностями военной и государственной безопасности”.

В России в 1911 г по высочайшему соизволению Николая II был создан Олимпийский комитет. К слову, государь сам был спортивным человеком и слыл большим любителем спорта: он был хорошим наездником, стрелком, играл в теннис, ездил на велосипеде, ходил пешком на большие расстояния, занимался плаванием и греблей.

В 1912 г в Стокгольме прошли V Олимпийские игры, на которых впервые выступила российская команда. Россияне, конечно, тогда не подозревали, что их соотечественникам будет суждено приехать в следующий раз на Олимпиаду лишь спустя сорок лет.

Можно ли назвать Россию того времени отсталой страной?

О каком загнивании и даже застое может идти речь при таких феноменальных темпах роста и таком количестве реформ?

Можно ли говорить, что самодержавие и лично Царь тормозили развитие страны?

При последнем Императоре Россия стала вершиной русской цивилизации, обладающей политической, экономической, военной мощью, высочайшей культурой и передовой наукой.

“Именно при Николае II были спроектированы, начаты или осуществлены почти все «великие стройки» коммунизма: электрификация всей страны, освоение Дальнего Востока, детские сады, участковые врачи, родильные дома, ночлежки для бездомных, борьба с безграмотностью, начальное образование. Выяснится, что во время мировой войны при «слабом» царе враг был остановлен в Польше и Прибалтике, а не под Москвой и Петроградом, как это будет в 1941 г при «сильном» вожде?”, — пишет к.и.н. Петр Мультатули.

Как вы думаете, мог ли безвольный, слабый и некомпетентный человек, каким Царя до сих пор пытаются представить, так успешно управлять огромной многонациональной страной, занимающей 1/6 часть суши?

Утверждения о некомпетентности Монарха не имеет под собой никаких оснований.

Стоит напомнить, что Николай II знал 5 языков, получил 2 блестящих высших образования: военное и юридическо-экономическое, его обучали ведущие ученые того времени и министры двора.

Дела он вел скрупулезно и аккуратно, поражая окружающих исключительной трудоспособностью, прекрасной памятью и осведомленностью по всем вопросам управления, доводя все дела до конца. Он всех терпеливо выслушивал, тщательно взвешивал представленные варианты, но решения принимал самостоятельно и неуклонно проводил их в жизнь.

По воспоминаниям современников Царь обладал врожденной мягкостью и благородством, исключительным самообладанием и уравновешенностью.

Эти качества ошибочно принимались за слабость.

Государь ощущал свою исключительную ответственность не только перед народом, но в первую очередь перед Богом, вверившим ему управление страной.

Даже если успехи страны в период его правления признаются, стало нормой говорить о них, замалчивая личные заслуги Императора, как будто он к этому не имел отношения.

Когда говорят положительно о том времени, обычно вспоминают талантливых и эффективных государственных деятелей, таких как Витте, Столыпин, Плеве и других.

Как-то нелогично получается, будто они привели Россию к расцвету вопреки “безвольному” правителю. Но в том и заключается управленческий талант руководителя – окружить себя эффективными управленцами. Это азбука менеджмента: самый эффективный руководитель — тот, кто невидимо обезпечивает безперебойную работу всего предприятия, в данном случае страны.

Однако самые талантливые и эффективные государственные мужи, такие как министры внутренних дел Плеве, Столыпин и другие, на которых царь опирался, были убиты в ходе террора 1905 г. и последующих лет.

Американский историк Анна Гейфман на основе широкого круга источников написала монографию “Революционный террор в России, 1894–1917”. Общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901–1911 гг она оценивает числом около 17 000 чел, среди которых были чиновники разных уровней, военные и государственные деятели, что, несомненно, нанесло колоссальный урон стране. Но даже вопреки этому Россия оставалась мощной и сильной.

Итогом проделанного нами исследования может послужить цитата из статьи Е.Л. Шаляпиной “Россия в период царствования Императора Николая II: некоторые факты”:

“В годы правления Императора Николая II Российская Империя, преодолевая известное промышленное несовершенство и не имея при этом столь необходимого ей продолжительного внешнего и внутреннего мира, тем не менее, достигла результатов, достойных восхищения. Это было время широкой законодательной деятельности, экономических, социальных и политических реформ. Заметно повысился уровень жизни народа, увеличился естественный прирост населения. К 1914 г Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния» ((210) Николай II. Новые факты на смену старой лжи). https://cyberleninka.ru/articl...

Говоря об "отсталости" царской России ее противники (советские и западные) нередко приводят примеры из XIX века. Однако с 1900 по 1913 гг. промышленное производство России удвоилось…

Сельское хозяйство также показало заметный прирост: в пятилетие 1908–1912 гг. в сравнении с предыдущим пятилетием производство пшеницы выросло на 37,5%, ячменя — на 62,2%, овса — на 20,9%, кукурузы — на 44,8%; в эти годы Россия производила зерна на 28% больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые. В годы хорошего урожая (напр., в 1909–1910 гг.) вывоз русской пшеницы составлял 40% мирового, в годы плохого урожая (например, в 1908 и 1912) он уменьшался до 11,5% мирового вывоза. Европа была завалена русским маслом, яйцами.

Среднегодовые темпы роста российской экономики превосходили развитие всех других развитых стран, составив 8% в 1889–1899 гг. и 6,25% в 1900–1913 гг. (снижение темпа объясняется войной с Японией и смутой 1905–1907 гг.). Причем, успешно развивались не только сельское хозяйство, добыча сырья и металлургия, но и самые передовые отрасли: машиностроение, химия, электротехника, авиастроение (достаточно назвать самые мощные в мире самолеты "Витязь" и "Илья Муромец", созданные в 1913–1914 гг. конструктором Сикорским).

Резкое сокращение импорта в годы Первой мировой войны (были перерезаны главные пути ввоза через Черное и Балтийское моря) еще больше побудило русских промышленников развить отечественное машиностроение. Несмотря на войну, российская экономика продолжала расти: по сравнению с 1913 г. она составила в 1914 г. — 101,2%, в 1915 г. —113,7%, в 1916 г. — 121,5%. Россия прочно вошла в число экономически развитых стран, заметно уступая лишь США, Англии и Германии, а по концентрации производства (доле крупных предприятий) вышла на первое место в мире.

Экономическому успеху в решающей степени способствовали введенные в 1891 г. протекционистские таможенные тарифы, защищавшие отечественного производителя и обезпечившие вместо притока импортных товаров — приток иностранных капиталов для развития производства на месте (к 1914 г. они составили 1,8 миллиарда рублей).

Даже "Большая советская энциклопедия" признала: “В России иностранный капитал функционировал принципиально иначе, чем в странах колониального и полуколониального типа. Основанные с участием иностранных капиталовладельцев крупные промышленные предприятия являлись неразрывной частью российской экономики, а не противостояли ей” (БСЭ, 1977, т. 24-II).

В 1897 г. была введена устойчивая золотая валюта, покупная способность которой не поколебалась в дальнейшем даже в годы войны (один рубль равнялся 2,16 немецкой марки и 0,51 доллара США). До начала мировой войны в обычном обороте имели хождение золотые и серебряные рубли, а более удобные бумажные деньги без ограничений разменивались на золото.

Рост денежных вкладов в сберкассы и банки увеличился с 2,24 млрд. руб. в 1900 г. до 5,27 млрд. в 1914 г. — что свидетельствует об улучшении материального положения народа и возросшей возможности инвестиций из внутренних средств. По данным английского историка Н. Стоуна, доля иностранных капиталовложений в России сократилась с 50% в 1904 г. до 12,5% накануне мировой войны (Stone N. The Eastern Front 1914–1917. London. 1975).

С 1900 по 1913 гг. вывоз русских товаров возрос в 2,5 раза (правда, еще преобладала продукция сельского хозяйства), значительно превысив ввоз. Так, Россия вывезла в 1913 г. товаров на сумму в 1,42 миллиардов руб. при ввозе на 1,22 миллиардов рублей (в предыдущие годы разница была еще больше). Вследствие положительного торгового баланса происходило постоянное увеличение золотого запаса страны (он составил 1,7 млрд. руб. накануне мировой войны — третий в мире).

И хотя из-за дорогостоящей войны с Японией общая государственная задолженность России по долгосрочным займам выросла с 6,63 млрд. руб. в 1902 г. до 9,04 млрд. руб. в 1909 г. — все же в дальнейшем, до начала мировой войны, она неуклонно уменьшалась и в количественном, и особенно в процентном отношении, ибо гораздо быстрее увеличивались доходы государства. Они возросли с 0,9 млрд. руб. в начале 1900-х гг до 3,43 млрд. руб. в 1913 г, причем госбюджет был бездефицитным. До 60% госбюджета составлялось от доходов государственного сектора экономики, так что расходные статьи бюджета не висели тяжким налоговым бременем на населении.

При Государе Николае II налоги в России были самыми низкими в Европе и составляли на душу населения 9,09 руб. в год, тогда как в Австрии (в пересчете) — 21,47 руб., Франции — 22,25 руб., Германии 22,26 руб., Англии — 42,61 руб. Россия не знала безработицы. К 1912 г. было введено социальное страхование рабочих…

Стоимость основных продуктов и товаров, необходимых для жизни, в России была намного ниже, чем в Западной Европе (и тем более, чем в СССР).

При всем этом Россия являла собой редкий в то время образец смешанной экономики (сейчас во многих западных странах это норма), когда частный сектор сочетался с кооперативным и с мощным государственным сектором хозяйства, который задавал тон (ему принадлежали 2/3 железных дорог, рудники, паровозостроение, военные заводы). Важную роль дирижера для хозяйства страны играли кредиты Госбанка и также государственных — Крестьянского (с 1882 г.) и Дворянского (с 1885 г.) банков.

2. Социальная сфера, культура

Область народного просвещения и образования России накануне революции также переживала бурный расцвет. В начале века грамотными были лишь 25% населения. Но в 1908 г. было введено обязательное безплатное начальное обучение и ежегодно открывалось 10.000 начальных и 60 средних школ, в результате чего к 1922 г. неграмотность молодых поколений должна была исчезнуть. (В 1920 г., по советским данным, 86% молодежи от 12 до 16 лет умели читать и писать, но научились они этому до революции, а не во время гражданской войны и разрухи).

Гимназии имелись во всех уездных городах, — чем не могли похвастаться многие европейские страны. В отношении же среднего и высшего образования женщин (тогда оно еще не считалось само собой разумеющимся) Россия решительно шла впереди Западной Европы: в 1914 г. имелось 965 женских гимназий и Высшие женские курсы (фактически университеты) во всех крупных городах.

Накануне войны в России было более ста вузов с числом студентов в 150.000 (во Франции тогда же — 40.000 студентов, в Германии — 80.000). Многие вузы в России создавались министерствами или ведомствами (военным, промышленно-торговым, духовным и т. п.).

Обучение было недорогим: например, на юридических факультетах в России оно стоило в 20 раз меньше, чем в США или Англии, а неимущие студенты освобождались от платы и получали стипендии.

О качестве же российского образования свидетельствуют успехи науки. Достаточно назвать такие всемирно известные имена, как Менделеев, Лобачевский, Павлов, Сеченов, Мечников, Тимирязев, Пирогов, изобретатель радио Попов... Впоследствии, попавшие в эмиграцию русские ученые и инженеры высоко ценились во всех странах и отличились там множеством достижений мирового значения, например, телевидение (Зворыкин), вертолет (Сикорский), высокооктановый бензин (Ипатьев), социология (П. Сорокин). Даже "БСЭ" признала: «Для дальнейшего развития науки в стране огромное значение имело то, что за последнее десятилетие перед В.О.Р. уровень науки был очень высок» (БСЭ. 1957. Т. 50. С. 434).

Причем, все эти успехи России следует оценивать с учетом безпримерного роста населения: от 139 млн чел в 1902 г. до 175 млн. в 1913 г. (среднегодовой прирост в 3,3 млн. человек). Тем самым Россия занимала третье место в мире по численности населения после Китая (365 млн.) и Индии (316 млн.).

В чем Россия уже тогда явно доминировала — в области культуры, которую французский поэт Поль Валери назвал одним из "чудес света". Видимо потому, что даже в светском преломлении русская культура более, чем западная, отражала христианское (православное) отношение к жизни — хотя оно и искажалось даже у многих классиков. Не вдаваясь сейчас в их духовную оценку, отметим всемирно признанные вершины русской художественной прозы (Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин), поэзии (А. Блок и символисты), музыки (Римский-Корсаков, Рахманинов, Гречанинов, Стравинский), театра, оперы, балета (Шаляпин, Собинов, Павлова, Кшесинская, труппа Дягилева).

Жанр русского "толстого журнала" был уникальным в Европе и по объему, и по разнообразию тематики (всего в 1914 г. выходило 916 газет и 1351 журнал на 35 языках народов Империи)... В 1913 г. в России вышло столько же книг (35 тыс.), сколько в Англии, Франции и США вместе взятых.

Мог ли все это создать режим, который в трудах западных идеологов (Р. Пайпс и др.) часто именуют "полицейско-бюрократическим"? Вопреки их утверждениям, число госслужащих в России было меньшим, чем в западноевропейских странах. Менделеев в книге "К познанию России" приводит пример на 1906 г: в России число всех чиновников (бюджетных и избранных в местные самоуправления) составляло 336.000; в гораздо меньшей Франции в то же время на госбюджете было 500.000 чиновников.

Полиция же в России вообще была малочисленна: в 7 раз меньше полицейских на душу населения, чем в Англии, в 5 раз меньше, чем во Франции. Впрочем, и преступность в России была значительно меньшей, чем в Западной Европе, даже в годы смуты:

____________________________________________________

Число осужденных (1905–1906)

Всего На 100.000 населения

Россия 114.265 77

США 125.181 132

Англия 183.683 429

Германия 516.976 853

_____________________________________________________

В ходе реформ часть казенной бюрократии постепенно заменялась земским самоуправлением, которое было воссоздано в 1864 г. и особенно развилось в эпоху П.А. Столыпина. В компетенцию земств входили вопросы мелиорации, транспорта и строительства дорог, телефонной связи, банковских кредитов, здравоохранения, народного просвещения, социального обезпечения и “прочие дела, относящиеся к местным хозяйственным пользам и нуждам”.

Руководство в земствах осуществлялось выборными всесословными Губернскими и Уездными Земскими Собраниями, избиравшими свои исполнительные органы — Земские Управы. Все земские работы самофинансировались путем обложения налогами богатых владельцев; крестьяне всем пользовались безплатно. (Ничего подобного, например, в демократической Франции тогда не было.)

Активность земств дала поразительные плоды в области строительства и организации начальных школ, ремесленных училищ, гимназий, курсов сельских знаний, библиотек, больниц. Именно земства (задолго до большевиков!) “создали в Царской России такую грандиозную систему социальной медицины, подобной которой не существует нигде”, — писал в эмиграции в 1926 г. бывший революционер, затем "консервативный либерал" П.Б. Струве.

Это подтверждал швейцарец Ф. Эрисман: “Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как осуществляла безплатную медпомощь, открытую каждому, и имела еще и глубокое воспитательное значение”. https://scepsis.net

«Лапотная империя» «1905–1912 гг были периодом реформ в Русской армии, одним из важнейших результатов которых стало создание Императорского военно-воздушного флота. Открываются авиастроительные заводы в Петербурге, Москве, Ярославле, Таганроге, Одессе. Наиболее крупным предприятием стал Русско-Балтийский завод, имевший цеха в Петербурге и Риге. Именно на нем были созданы знаменитые российские самолеты конструкции Игоря Сикорского “Илья Муромец” и “Русский витязь”, значительно опередившие западные заводы подобного типа, даже знаменитые американские В-17 — летающие крепости.

К лету 1912 г в Русской армии уже имелось восемь авиационных отрядов, сформированных при воздухоплавательных ротах. Этому способствовало открытие в 1910 году под Севастополем первой российской авиационной школы» (Мирек А.М. Император Николай II и судьба православной России. «Духовное просвещение». М., 2013. С. 163)

«“Илья Муромец” стал первым в мире пассажирским самолетом. Он впервые в истории авиации был оснащен отдельным от кабины комфортабельным салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом. На “Муромце” имелось отопление (выхлопными газами двигателей) и электрическое освещение. По бортам располагались выходы на консоли нижнего крыла. Начало Первой мировой войны помешало дальнейшему развитию отечественной гражданской авиации.

Военный бомбардировщик “Илья Муромец” мог нести от 400 до 520 кг бомб и был вооружен 7 пулеметами… Использовались бомбы массой около 80 кг, реже до 240 кг. Осенью 1915 г произведен опыт бомбометания крупнейшей в мире, на тот момент, 410-килограммовой бомбы» («Лапотная империя» ).

Во времена уже 2-й мировой войны наши бомбардировщики, спустя четверть века, поднимали бомбу лишь чуть больше весом - 500 кг. Причем, вертолетостроения СССР аж ко 2-й мировой войне вообще не имел никакого - вместе с Игорем Сикорским иммигрировал из страны и сам в России изобретенный вертолет:

«Талантливейший русский конструктор Игорь Сикорский с каждым годом представлял все новые, улучшенные конструкции самолетов… в 1916 г Сикорский представил проект уникального четырехдвигательного бомбардировщика — биплан “Александр Невский”. В голове сложился уже другой уникальный проект — вертолет, но реализации всего задуманного помешали события 1917 г. Когда он увидел, как в России рушится все и вся, в 1919 г вместе с Рахманиновым, Гречаниновым и другими Сикорский эмигрировал в США. Там ему предоставили все условия для продуктивной работы, и новую конструкцию — вертолет (различных модификаций) — увидели не в России, а за океаном. И Америка, а не Россия, стала родиной вертолетов» (Мирек А.М. , с. 164).

Понятно, не все наши конструкторы и организаторы авиационной промышленности понимали, что произошло в России тех времен. И некоторые из них остались, наивно полагая, что к власти в стране пришли, как декламировалось захватившими власть красными кровавыми упырями, некие рабочие и крестьяне:

«Генерал М.В. Шидловский выдающийся предприниматель, организатор отечественного авиастроения, уезжать не стал, полагая, что для России, кто бы ни был у власти, нужны будут самолеты. Ему не могло прийти в голову, что Ульянов-Ленин мыслил себе заводы без их создателей — капиталистов, руководителей и инженеров-конструкторов. Приехало ЧК, арестовало генерала Шидловского, и в тюремном подвале под матерные ругательства и коммунистические лозунги революционеры забили ногами “проклятого капиталиста” до смерти. А завод работу прекратил» (Там же, с. 165).

Так что Сикорский поступил очень мудро — большевикам было плевать — кого убивать и, самое-то страшное, — за что убивать...

Так поступал с русскими авиаторами Ленин-Бланк со своей бандитской интер-шайкой, с первых дней своего правления держащейся на закупленных на германские деньги штыках наемников: латышей и финнов, китайцев и поляков.

Совсем иначе поступал с выдающимися русским конструкторами Николай II. Когда на рассмотрение был представлен самолет «Илья Муромец»:

«Из личного Императорского фонда Государь выделил Сикорскому 100 000 руб. на дальнейшее усовершенствование этой модели» (Там же, с. 164).

Да, очень не зря Ленин был японским шпионом в Японскую, а германским в Германскую. Он был врагом русского человека, а потому и достижения русского гения ему были не нужны. И русских гениев он готов был убивать, и убивал:

«Всемирно известный изобретатель телевидения В.К. Зворыкин… уже был близок к изобретению телевидения, когда узнал, что в ЧК выписан ордер на его арест. Он скрылся в Сибири, откуда А.В. Колчак помог ему уехать в США. Там ему предоставили все условия для лабораторных работ и экспериментов, там он и прославился как изобретатель телевидения. А ведь без свержения монархии, изобретение В.К. Зворыкина принадлежало бы России» (Там же, с. 165–166).

Так что лишь чудом будущий изобретатель телевидения ускользнул из-под занесенного уже над его головой большевистской гильотины. И все потому, что Ленину, германскому шпиону, в отличие от Николая II, сильная Россия была не нужна — он боролся против нее. И не нужны ему были ни производящие что–либо заводы, ни телевизоры, ни вертолеты, — ему нужно было, наоборот, лишить рабочих работы. А когда те начнут голодать — вручить им винтовку в руки и послать отбирать хлеб у крестьян. Такой схемой действий, собственно, и была развязана большевиками эта братоубийственная война, именуемая теперь какой-то такой особой — гражданской.

Большевики просто разогнали и поубивали работодателей. Сами же заводы, оставшись без хозяев, встали. Кстати, что-то похожее большевики устроили и в 90-е — вся эта «приватизация» проходила практически по такой же схеме и смысл имела единственный — лишить людей работы, а с нею и средств к существованию. Может быть, планировалась и такая же гражданская война. Только вот уже «буржуев» у организаторов не нашлось, а потому большевицкие гопники, растащив имущество страны по своим бездонным коммунистическим карманам, больше другу дружку кончали — то есть велась все же не гражданская, а по большей части гангстерская война. Кстати, в ней тоже погибла уйма народа.

Так что русские были впереди планеты всей в самых престижнейших отраслях пассажирского транспорта: не только изобретя первыми паровоз и тепловоз, пароход и теплоход, трамвай и троллейбус, но и в авиации, имея самые грузоподъемные в мире самолеты, и в вертолетостроении. Были первыми и на заре эры телевидения. Но все это не имело необходимости для захвативших Россию большевиков, а потому первенствовала во всем в этом, изобретенном русскими, Америка, куда пришлось, спасая свои жизни, а с ними и свои изобретения, бежать из Советской людоедской страны величайшим изобретателям мирового масштаба.

Это любителям порассуждать о «лапотной Рассее». В лапти вас, красные гопники, обула совдеповская власть. Попутно навешав лапши на уши: «Лапотная» Империя была законодателем во всех самых престижных и сегодня областях: и в освоении космоса, и даже, о чем сегодня напрочь умудрились как-то позабыть, в разработке атомного оружия.

Понятно, кто-то попытается в укор Николаю II поставить неудачно ведущуюся им войну. Однако и это далеко не так:

«Нас уверяют: Царь проиграл войну. Стоп. Как это, если в момент свержения Царя, в марте 1917-го, мы занимали пятую часть азиатской части Турции, половину Румынии, часть Австро-Венгрии. Да, мы потеряли Царство Польское. Но линия фронта не шла по Химкам, Ростову-на-Дону и Сталинграду (тогда — Царицыну). Безвозвратные потери на март 1917-го — 940 тыс. человек. Это общепризнанные факты. И под руководством государя готовилось генеральное наступление 1917 года, которое должно было завершиться парадом в Берлине» (Генерал-лейтенант Леонид Решетников: «100 лет назад большевики сознательно убили действующего, а не отрекшегося Царя»).

Ну, это по данным, которые вбивали нам 70 лет в голову. А вот на самом деле потери наши были и еще много меньшими — 750 000 чел. Причем, даже большевики к 1925 г, прибавив и еще сотню тысяч под шумок, так как возражать им было просто некому, более 850 000 объявить потерями Царской армии еще не осмеливались.

А сколько народу положили в войне с немцами уже сами они? А сколько еще списали на немцев самими ими и убитых миллионов людей во времена этого пресловутого «раскулачивания», а на самом деле полного разграбления русской деревни и убийства самых работящих русских крестьян вместе с семьями? Ведь семьи в ту пору были большими — по 10–15 чел — никаких абортов, хоть Ленин их и разрешил, в русских деревнях люди не делали. Убийство своего ребенка русским вероисповеданием рассматривалось (и рассматривается по сию пору) как огромнейший грех. И сколько же надо было не то что десятков, но сотен миллионов русских людей им поубивать, чтобы русское население России так за годы большевицкой власти и не увеличилось???

Это, кстати не трудно и подсчитать. Менделеев, например, считал, что уровень роста населения России, будет идти вровень с ростом населения Индии. В Индии сегодня проживает более миллиарда человек…

Итак, несмотря на постоянно случавшиеся с самого начала войны предательства просто вселенского масштаба со стороны засевшей в наших штабах масонской конспирации, несмотря на просто вопиющие предательства Николая Николаевича, присвоившего себе роль главнокомандующего, несмотря на предательство союзников, на которых лежит вина за недопоставку снарядов, отчего Германия в начальном периоде войны имела ряд преимуществ, Россия стояла на своих границах с немцами, отдав им лишь Польшу. Но на всех иных фронтах заметно побеждала врага и стояла на чужих территориях: турок, румын и австрийцев. Мало того, что у нас на сегодня отнято пропагандой, наши войска оккупировали 1/3 Ирана и Ирака. Причем, достигалось это не ценой русской крови, что будет уже достигаться большевиками совершенно умышленно в Отечественную, а ценой крови противостоящего нам врага. Ведь и немец уже истекал последней кровью, потеряв в разы больше солдат, чем Россия. То есть вовсе не своими телами мы защищали свое Отечество, как будет затем при большевиках.

Но за счет чего?

«Военная промышленность, активно работавшая на нужды войск, “производила в январе 1917 г больше снарядов, чем Франция и Англия”» (Грачева Т. В. Невидимая Хазария. «Зерна». Рязань, 2009. С. 252).

То есть снарядный голод начала войны был Николаем II преодолен. Понятно, имея лучшие в мире пушки и винтовки при наличии большого запаса снарядов и патронов наша армия становилась непобедимой. Даже после того, как захватившие Россию масоны издали по армии приказ №1, внеся сумятицу в войска, противостоящие нам державы пытались заключить мир на выгодных нам условиях. Сначала правительство Львова получило предложение о заключении сепаратного мира от Германии и Австрии. Но Львов, являясь масоном, сделал запрос своим хозяевам, англичанам, которые приказали ему отвергнуть это предложение. Что безвольная марионетка в их руках Львов и сделал. Но Австрия, когда уже до конца выдохлась, и не имея возможности продолжать войну, вновь сделала предложение о сепаратном мире уже правительству Керенского. Так что Россия стояла на грани победы в этой длительной войне, что технически обезпечил ей именно Николай II.

Но победа России в планы захватившей страну масонской клики вовсе не входила. А потому в ту же ночь масон Керенский передает власть в России своему начальнику по масонской части — Льву Троцкому, который, являясь главой большевицкого Петросовета, с черного хода вводит своих боевиков в Зимний дворец и арестовывает Временное масонское правительство. И в одну ночь страна победительница, не дождавшись повествующих о ее победе в войне утренних газет, превращается стараниями захвативших ее негодяев в страну проигравшую войну, а потому Брестским предательским миром большевиками подвергается расчленению.

Но и так называемый «Брусиловский прорыв» вовсе не принадлежит масонам — заговорщикам Ставки, генералам, впоследствии сдавшим своего Верховного Главнокомандующего врагам. Карьерист Брусилов и начальник штаба Алексеев, возглавивший национальное предательство — именно он руководил масонской военной ложей подготовившей Псковскую западню, к этой победе Главнокомандующего русскими войсками отношения не имеют никакого:

«На совещании 1 апреля 1916 года в Могилеве Николаю II был представлен план наступательной операции, разработанный генералом Алексеевым, предлагавший провести общий удар по противнику силами всех фронтов, за исключением участка фронта, руководимого Брусиловым [здесь все дело было не в самом генерале, а в позиции, занимаемой его войсками — А.М.]. У Брусилова между тем был свой план наступления, который Генеральный штаб отверг. Тогда Брусилов обратился лично к Верховному Главнокомандующему за поддержкой… Николай II, изучив план, остановился на предложении Брусилова. После тщательной проработки план был окончательно утвержден» (Там же, с. 216).

Генерал Иванов, с достаточно говорящим отчеством, Иудович, по свидетельству Деникина:

«…после окончания совета подошел к Государю и со слезами на глазах умолял его не допустить Брусилова (к командованию наступательной операции), так как войска переутомлены и все кончится катастрофой. Царь отказал менять планы» (Мирек А.М., с. 217).

Потом Николая II предадут: и этот Иудович, и другой Иуда — начальник штаба Ставки — генерал Алексеев. Но, вопреки этим масонам, Главнокомандующий одобрил не их проект наступления. И в результате:

«“Брусиловский прорыв”, длившийся с 22 мая по 31 июля 1916 года был крупнейшей военной операцией времен Первой мировой войны, проведенной под непосредственным контролем и руководством Верховного Главнокомандующего Николая II. Российские войска прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли значительную территорию. Они вернули Галицию и дошли до Буковины. Успех этой операции привел к поражению австро-венгерской армии. Противник потерял 1,5 млн. чел. Эта операция наглядно показала всему миру возросшую мощь и превосходство Русской армии» (Там же, с. 217–218).

То есть Императорская Россия в одной только этой операции отняла у противника вдвое больше солдат и офицеров, чем потеряла за всю ПМВ сама!

И какой же подлец после этого навесил на Императорскую Россию поражение??

А вот что говорится о якобы тех неслыханных потерях, которые несла Русская армия в Первой мировой войне.

Мы, заметьте, войны с Германией не планировали и не начинали. Она первая объявила нам войну. И лишь мы одни воевали сразу на четыре фронта. Однако же:

«На фев 1917 г число погибших в нашей армии было на 40% меньше, чем в германской…» (Там же, с. 219).

И если учесть, что население Германии было все-таки меньшим населения России, то станет понятным, что революция от недовольства в войне должна была происходить в той стране, где и потери были много большими. Однако ж, помнится, советские учебники по истории вещали нам о якобы чудовищных потерях среди русских — потому-то якобы и назрела эта самая, буквально из пальца высосанная пресловутая «революционная ситуация».

На самом же деле, что выясняется, основные потери в этой войне приходятся на развязавшего ее агрессора. Наши же доблестные войска, несмотря на горечь поражений в начале войны, произошедших из-за многочисленных предательств вкравшихся в высшие чины российской армии масонов, в этой войне побеждали и были победителями.

Но масонский заговор не позволил добить уже разгромленного к тому времени врага. Мало того, масоны заговорщики умудрились обвинить победоносного Главнокомандующего Императора Николая II, ими же и преданного, в том самом предательстве, которое совершили сами же они. https://search.rsl.ru/ru/recor...

Историк Дмитрий Сапрыкин, Юрий Пущаев.

Сегодня до сих пор господствует мнение, что только в советское время Россия совершила решающий рывок в своем научно-техническом и промышленном развитии. Между тем, как считает руководитель отдела междисциплинарных исследований Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук, историк науки и образования Дмитрий Сапрыкин, можно говорить и об опыте Николаевской индустриализации, прорывного научно-технологического развития, имевшего место в России в царствование Николая II.

— Дмитрий Леонидович, скажите, почему, на ваш взгляд, важна тема Николаевской индустриализации, развития российской науки, образования и промышленности при Николае II?

— Сегодня очень важной является тема научно-технологического и социально-экономического прорыва. Об этом, например, говорил президент В.В. Путин сразу после своей инаугурации и тут же выпустил новый «майский указ», определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 г. Он буквально так и начинается: «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации...»