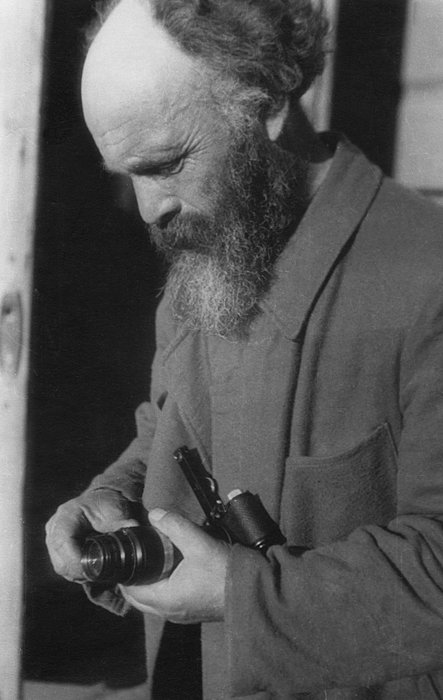

Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения Михаила Пришвина, выдающегося писателя-натуралиста. Имя писателя каждому из нас известно с детства: на его рассказах о животных, о природе мы росли. Все его произведения посвящены неразрывной связи человека и природы, единству живого мира, в котором, как считал писатель, чудеса «совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни».

Он родился в 1873 году в Ельце. В одной гимназии с ним учился и на год разминулся по времени Бунин. Его учителем географии был тогда еще мало кому известный Василий Розанов. Он же исключил Пришвина из гимназии с волчьим билетом за грубость, когда трудному подростку исполнилось пятнадцать лет. В двадцать четыре студент рижского политеха, Пришвин отсидел год в тюрьме за революционную деятельность, потом закончил университет в Германии, в Париже пережил нелегкую историю неразделенной любви к русской студентке Варваре Измалковой и с незаживающей на всю жизнь раной в душе навсегда вернулся в Россию. Напрасно мытарства молодости для Пришвина не прошли. Что-то исподволь, медленно, осторожно зрело в тайниках его души, ждало своего срока, и неудивительно, что позднее, размышляя о природе успеха и неуспеха, писатель занес в дневник:

«Только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни, быть счастливым; удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину».

Свою первую художественную книгу — очерки Выгорецкого края «В краю непуганых птиц» — Пришвин написал в 1906 году, когда по совету этнографа Ончукова отправился на север записывать фольклорные предания, а привез оттуда целый очерк северной жизни России начала минувшего века. Книга была замечена и имела успех, и эта первая литературная победа значила для вчерашнего неудачника необыкновенно много.

Пришвин ездил на поиски града Китежа, записывал старинные сказания, общался с богоискателями и, изображал на заседании Императорского географического общества паломников к озеру Светлояр: «Ползут, все ползут... тут, там, везде. Мужчины, женщины — все ползут...»

Зинаида Гиппиус звала Пришвина бесчеловечным писателем, Мережковский до него не снисходил и принял у себя только потому, что у них оказались общие знакомые среди немоляк. Розанов смутился, обнаружив бывшего ученика, которого исключил из гимназии в своё время, на заседании петербургского религиозно-философского общества, стал бормотать извинения за былое и подарил ему свою книгу, но никакой дружбы между ними не вышло.

Сплошная контрреволюция

Пришвин в своих повестях дал точную и образную картину общественной жизни России советского периода. Большевистский переворот он возненавидел, писал о нем в дневнике матерными словами и яростно публично нападал на Блока за его статью «Интеллигенция и Революция». В 1919 году во время мамонтовского нашествия у Пришвина была возможность уйти с белыми, но он остался в России. Причиной тому была любовь к женщине, а еще — осознание своей ответственности за то, что происходит в стране, ведь и он пусть чуть-чуть, но приложил к этому руку в молодости.

То, что он пережил в революцию и годы разрухи в русской деревне, сначала елецкой, а потом смоленской, не довелось переживать никому из литераторов того времени при всеобщем богатом жизненном опыте нашего старшего поколения. Он написал об этом в повести «Мирская чаша», которую не пропустил в печать Троцкий, наложив резолюцию: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна».

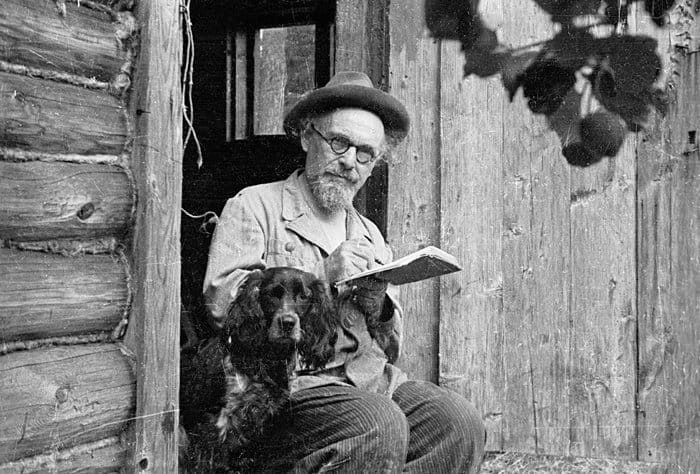

Оставшись в России, Пришвин не ошибся. Если бы он эмигрировал, вряд ли бы он смог написать там столько, сколько написал здесь. Пришвину нужна была каждодневно живая натура, этот снег, весна света, и осень с ее запахом речных раков, нужно было, чтобы «после морозов сретенских и ужасных февральских метелей пришла бы мартовская Авдотья-обсери проруби, становилось бы вовремя жарко, налетало комарье около Акулины-задери хвосты, и так начался бы великий коровий зик...». А в какой бы Франции или Германии он все это нашел?

В его отношении к русской жизни всегда присутствовал созидательный момент: он пытался увидеть во всем творческое начало, верил в то, что умные русские люди рано или поздно «переварят и выпрямят всякую кривизну» и призывал к той же вере своих читателей тогда, когда это выглядело непонятно чем — безумием, утопией или особым писательским мужеством и прозрением.

«Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России, — писал из эмигрантского далека Алексей Михайлович Ремизов. — И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив человек».

Разбитые колокола

Во второй половине 20-х годов после многих скитаний Пришвин поселился в Сергиевом Посаде, переименованном в Загорск, и оказался свидетелем окончательного разорения Троице-Сергиевой лавры. Именно благодаря этому мы имеем сегодня один из самых поразительных документов эпохи — фотографии сброса лаврских колоколов в январе 1930 года. В дневнике Пришвина подробно описано, как это происходило. Сначала сбросили самого большого — Царя, который весил 4000 пудов, он покатился по рельсам и неразбитый лежал на земле; Карноухий, такой же по размерам, но более тонкий, массой в 1200 пудов, разбился вдребезги. Третьим сбросили Годунова, и эти события произвели на Пришвина очень тягостное впечатление, заставляя задуматься и над собственной судьбой.

«Трагедия с колоколом потому трагедия, что все очень близко к самому человеку… Страшна в этом некая принципиальность — как равнодушие к форме личного бытия: служила медь колоколом, а теперь потребовалось, и будет подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о колхозах».

О колхозах и ударных стройках он писать не стал, но при этом не сделался ни диссидентом, ни борцом с режимом, ни внутренним эмигрантом. Чем удушливее становилось в обществе и чем ближе подступало государево око, тем строже отводил он определенные границы даже не лояльности, а личной независимости, возводя на пути государственной диктатуры рубежи гражданской и художественной ответственности и всегда отделяя то, что нужно отдать кесарю, от того, что оставить себе. Одно было для него неизменно — спасительная сила творчества, к которой писатель прибегал и ею жил, как другие жили верой, долгом или семьей.

Пришвин исходил из своих принципов: если нельзя победить зло в открытом сражении, надо искать другие пути. Запастись терпением, выжидать, пока пройдет эта новая ночь, как прошла ночь черного передела и гражданской смуты, не торопиться возвращать билет Творцу, а терпеть, покуда голгофская тьма распятия не обратится в воскресение и торжество света — мысль стоическая и неисчерпаемая для русской истории. «Так бывало не раз со мной, и вот отчего: когда приходишь в тупик, я не отчаиваюсь, а замираю на темное зимнее время и жду со страдающей тварью весны — воскресения».

Именно это чувство и это знание давали Пришвину силу верить в свое предназначение художника — спасти «сказку во времена разгрома». Он и спасал ее в «Жень-Шене», в «Фацелии», в «Повести нашего времени», в известной всем нам с детства «Кладовой солнца» и менее известной «Корабельной чаще».

Талант жить

В его жизни было много счастья и много несчастья, страдания, бедности, одиночества и непонимания, но еще больше радости и любви, и мало кто из русских писателей ХХ века сумел прожить свою жизнь так полнокровно и вольно, как он, не поступившись ни совестью, ни честью. Пришвин чурался столбовых дорог в литературе, а шел незаметными боковыми тропками, зорко поглядывая по сторонам и записывая в дневник, что там делается на большаке. Просто помимо таланта писать у него был такой же несомненный талант жить. Он повторял вслед за Грибоедовым «пишу как живу».

Он начал скитанием, а закончил домом. «Меня та мысль, что мы к концу подошли, не оставляет. Наш конец — это конец русской бездомной интеллигенции. Не там где-то за перевалом, за войной, за революцией, наше счастье, наше дело, наша подлинная жизнь, а здесь — и дальше идти некуда. Там, куда мы пришли и куда мы так долго шли, ты и должен строить свой дом… Лучшее разовьется из того, что есть, что под ногами, и вырастет из-под ног, как трава».

Его судьба, его личность и написанные им книги вызывали противоречивые оценки — от восхищения до полного неприятия. О нем писал Бахтин, его высоко ставили Юрий Казаков, Виктор Боков, Василий Белов, очень ценил его Вадим Кожинов, говоривший о наступающем времени Пришвина. Недооцененный за редким исключением своими современниками, он верил и рассчитывал на понимание и любовь потомков, которые будут жить в ином, просветленном и преображенном мире.

«Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету. Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только что начинается».

Оценили 33 человека

62 кармы