Сейчас весной Алтайские сады объяты белоснежным, розовым, пурпурным дымком цветения яблоневых, сливовых, вишнёвых деревьев. Но так было не всегда. Сибирь славится своей бескрайней тайгой, но она оказалась не слишком хорошим местом для плодовых деревьев – все попытки приспособить их к суровым условиям терпели фиаско. Саженцы, завезённые из других регионов, как правило погибали в первую же зиму.

Яблони прижились на Алтае благодаря большому труду скромного и преданного своему делу человека - академика Михаила Афанасьевича Лисавенко. Теперь уже трудно представить себе садовый участок на Алтае без яблонь, облепихи, жимолости, калины, черноплодки. А ведь сколько трудов и волнений вложено в эту красоту и изобилие!

Там, где «стояли одни камни по горам», теперь все цветет. Михаил Афанасьевич Лисавенко создал сады там, где на горе прежде высились пихты и лиственницы. А теперь шеренгами растут яблони, груши, кудрявится виноградник, с другой стороны море ягод – земляника, малина, смородина. Окружают сады тополя, между ними растут клены. У дороги – курайская ива, маньчжурский орех, цветут розы, на клумбах канны и георгины.

Часто бывали у главного садовода гости из разных районов нашей страны. Они искренне удивлялись и говорили, что это настоящее чудо! И называли Михаила Афанасьевича чародеем и волшебником. А Лисавенко только смущенно улыбался: «Никакого чуда, просто – труд». Так рассказывает о главном садоводе Сибири писатель Афанасий Коптелов в своем очерке «Алтайский кудесник».

Мало кто верил тогда в перспективы сибирского садоводства. Местные жители не верили и считали, что Лисавенко все выдумывает каки-то яблоки. Вот картошка - это дело, вот сибирское яблоко.

Михаил Афанасьевич родился в 1897 году, вырос в Ачинске Красноярского края. Его мать любила трудиться на огороде, с ней будущий мичуринец ходил в лес, переносил в свой первый садик дикую смородину, малину и черемуху. В детстве Миша любил не только садоводство, но и выращивал цветы и читал стихи. Он знал о фруктовых садах только по книгам. Иногда из-за Урала привозили румяные, ароматные яблоки. А как они растут, Лисавенко не видал.

Думал: «... как с белых яблонь дым. Это о цветах. А какие они? Наверно, очень мелкие, если походят на дым? Как пахнут? Надо думать, так же, как зрелые яблоки. Эх, если бы этот яблоневый дым да по всей Сибири, по всем городам и деревням!»,

Сначала ему удаётся окультурить и получить первые плоды от диких сибирских яблонь, затем своей урожайностью начинают удивлять вишня и земляника.

В 1933 году как последователь великого Мичурина Лисавенко переехал на Алтай. Чуйский тракт еще только строили и от Бийска Лисавенко ехал на лошадях и вез за пазухой, оберегая от мороза, ирисы и луковицы гладиолусов. Михаил Афанасьевич организовал в Горно-Алтайске опытную станцию садоводства, которую потом преобразовали в НИИ садоводства Сибири. Причем сам город тогда был большой деревней без деревьев и тротуаров. Лисавенко снял комнату и всю ее завалил ящиками с рассадой. Тогда в городе стали поговаривать, мол, приехал чудак, сады разводить.

Но вскоре Михаил Афанасьевич нашел себе помощников – городских комсомольцев. Вместе они озеленяли город и окрестности.

Потом несколько лет ушло на сбор коллекций саженцев и экспедиции в отдаленные уголки Алтая. Горсовет пошел навстречу будущему академику и отвел опорному мичуринскому пункту сто гектаров. Михаил Афанасьевич и не предполагал тогда, то через десять лет у него будет уже 830 гектаров и несколько питомников по Алтайскому краю.

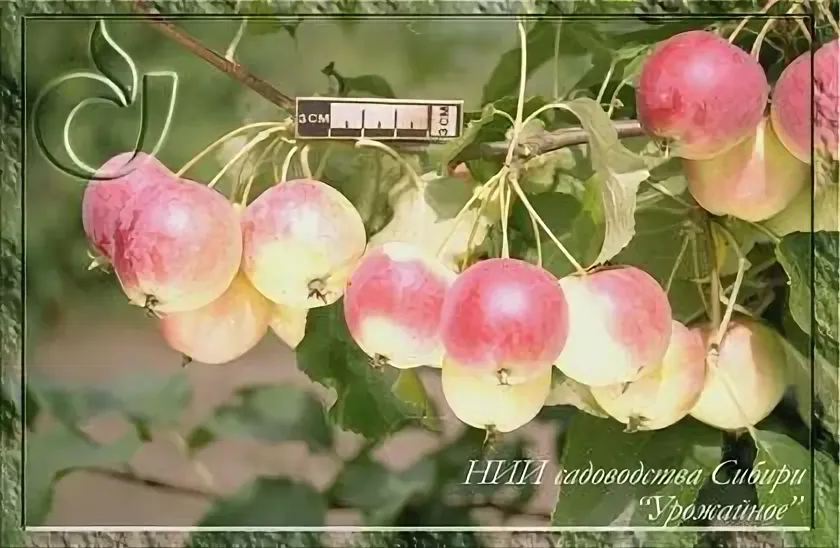

На основе гибридизации Михаил Лисавенко создал новые улучшенные сорта с высокой урожайностью, приспособленные к сибирским условиям.

Масштабы опытов Лисавенко впечатляют: из многих тысяч гибридов он отбирал всего три-четыре десятка, несших в себе какие-то признаки нового сорта. В итоге теперь яблоко Горно-Алтайское можно встретить во всех садах Сибири.

То, что сделал за свою жизнь академик Лисавенко М.А.- это не просто сад, это то чем вся Сибирь живет в сфере садоводства вплоть до сегодняшнего дня. Он был прекрасным организатором своего дела и выдающимся ученым, человеком разносторонних интересов, любил литературу и искусство, а в молодости даже писал стихи.

Главные творческие поиски академика это, конечно, яблони. Михаил Афанасьевич очень любил свои яблони, относился к ним, как к детям. Свою лучшую яблоню он назвал в честь города, рядом с которым ее вывел - яблоня сорта Горноалтайский. «Горноалтайка» получила признание всех сибирских садоводов.

В самый разгар Великой Отечественной, в 1943 году, на базе опорного пункта появляется Алтайская зональная плодово-ягодная опытная станция. В 1950-м станция базируется уже в Барнауле, а в Горно-Алтайске свою работу продолжает её отдел – отдел горного садоводства. Всю научно-исследовательскую работу по селекции плодовых и ягодных культур по-прежнему возглавляет Михаил Афанасьевич. Перу продуктивного учёного принадлежит более 300 научных работ по селекции растений, благодаря которым его последователи смогли развивать садоводство в других регионах Сибири.

В 1949 году Алтайскую плодово-ягодную опытную станцию перебазировали в Барнаул. Новость о том, что Михаил Афанасьевич переезжает в Барнаул, показалась его коллегам невероятной. Трудно было представить Горно-Алтайск без Лисавенко

Нелегко было оставлять начатое дело в Горном Алтае. Но в Барнауле было больше возможности для научно-практический работы. Под руководством академика было выведено 128 сортов 11 культур. Садоводство начало развиваться семимильными шагами. Алтайская опытная станция садоводства стала всесибирским научно-исследовательским центром, где под руководством ее основателя, Михаила Лисавенко, не только создавались, районировались, распространялись новые сорта плодовых, ягодных, цветочных, декоративных культур, но и была сформирована уникальная научная школа выдающихся ученых селекционеров-практиков

К началу 1960-х площадь под алтайскими садами составляла более 16 тысяч га. А станция, которой руководил Лисавенко, по-прежнему занималась выведением новых зимостойких и иммунных сортов плодовых и ягодных культур, отбирая декоративные и цветочные культуры для применения их в пищевой отрасли и фармацевтике.

Михаила Лисавенко был гостеприимным хозяином. Его дом всегда был полон гостей. В нем собирались разные ученые и писатели, в том числе Леонид Леонов и Евгений Федоров. В 1936 г. к Лисавенко приезжал академик Н.И. Вавилов.

Гости оказывались в большом сказочном саду: даже в декабре в их доме в глиняном горшке расцветала большая японская камелия, а вокруг по всему дому стояли горшочки с цикламенами и розами всевозможных цветов и оттенков, а зимой расцветали лимонные деревца.

27 августа 1967 года Михаила Афанасьевича не стало. В этом же году плодово-ягодной опытной станции присвоено его имя, а в 1973 году она преобразована в научно-исследовательский институт садоводства Сибири (НИИСС).

После смерти ученого в НИИСС стали проходить Лисавенковские чтения, посвященные памяти академика. Еще при жизни по его инициативе в школах Алтая, а потом и по всей стране, начали создавать дендрарии.

Неутомимый ученый Михаил Афанасьевич Лисавенко совершил настоящее чудо на алтайской земле. На голых камнях он вырастил цветущий сад, создал дружный коллектив ученых, заложил основы и традиции сибирского садоводства, которые живут по сей день.

Михаил Лисавенко: "Мне рисовались огромные перспективы сибирского садоводства. Хотелось принести максимум пользы для общества из своего опыта, из опыта старых сибирских садоводов".

Оценили 30 человек

68 кармы