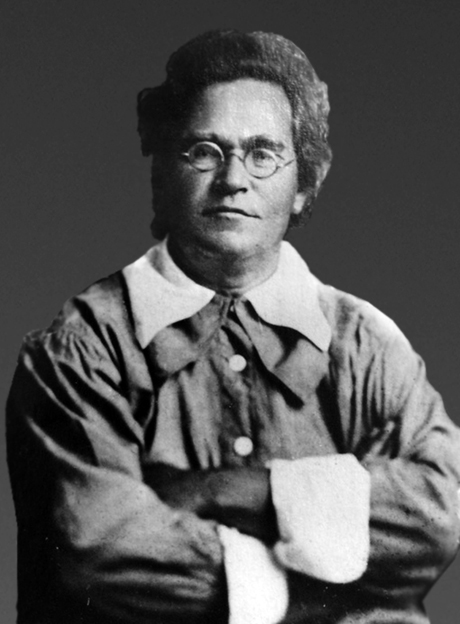

Андрей Викторович Анохин – ученый – тюрколог, этнограф, музыкант и композитор, основатель республиканского краеведческого музея в Горно-Алтайске, который теперь носит его имя: Национальный музей имени Андрея Викторовича Анохин. Более 20 лет своей жизни он посвятил изучению Горного Алтая.

Андрей Викторович жил в Томске. Но с нетерпением ждал лета и неизменно ехал на Алтай. Особенно он любил бывать в Аносе и Чемале. Анохин понимал, что с внедрением русской культуры и неизбежной ассимиляции богатейшей культуры алтайцев может быть утрачено навсегда. Поэтому торопился записать и сохранить то, что живет в душе народа.

О себе он говорил: «Моё сердце и мои лучшие помыслы отданы Алтаю».

Андрей Анохин родился в 1869 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Позже его семья переехала в Бийск. После трагической гибели матери родственники определили Андрея сначала в местную церковно-приходскую школу, а после – на содержание Бийского катехизаторского училища, где готовят кадры Алтайской духовной миссии. Там-то он впервые слышит о Горном Алтае от своих соклассников-алтайцев.

По особому распоряжению обер-прокурора святейшего синода Андрей поступил в московское синодальное училище церковного пения, где обучаются малолетние певчие. Теория музыки, фортепиано, скрипка. Андрей Анохин увлеченно занимается. Он хочет продолжать образование и обращается к Томскому архипастырю Макарию с просьбой о поддержке. Тот соглашается с условием – после окончания учебы молодой регент в течение пяти лет будет работать в его ведомстве. Благодаря помощи отца Макария, Анохин два года обучается в Петербургской Придворной певческой капелле.

Затем – Томск, где Анохин преподает музыку в учебных заведениях сибирской столицы, становится регентом в Троицком кафедральном соборе. Анохин организует хор из студентов, рабочих и интеллигенции, который поет революционные песни в учебных заведениях, на предприятиях, перед домом губернатора. Итог – увольнение отовсюду, осуждение и ссылка на поселение в Белоцарск (г.Кызыл). Там он не теряет времени даром – собирает материалы по музыкальному фольклору, впервые записывает тувинское горловое пение со всеми его разновидностями.

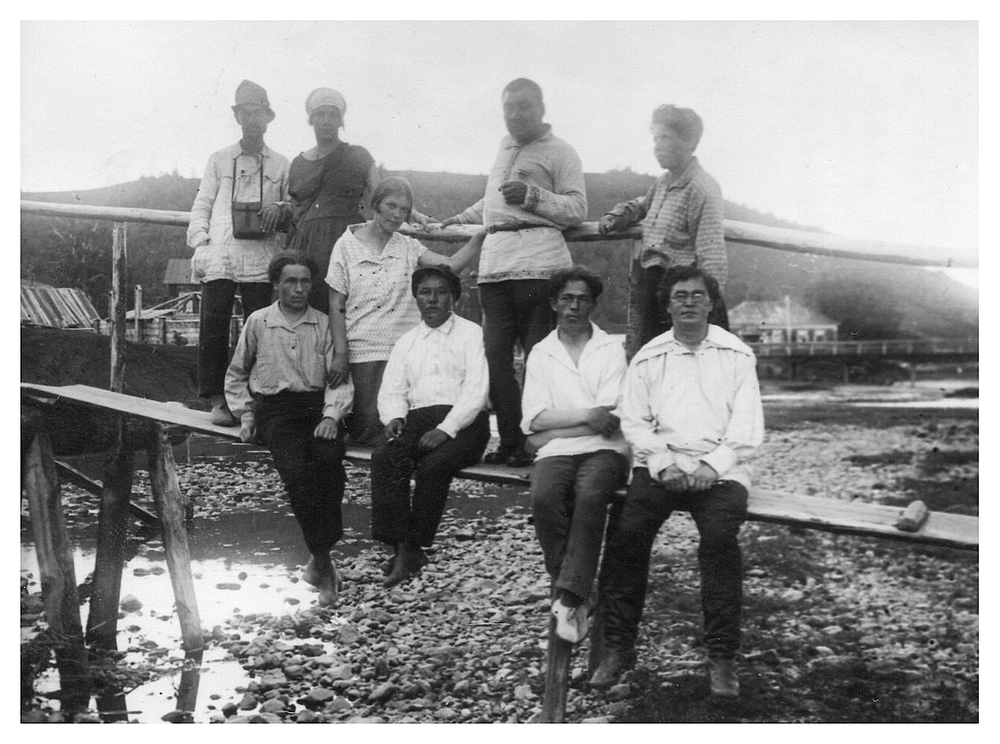

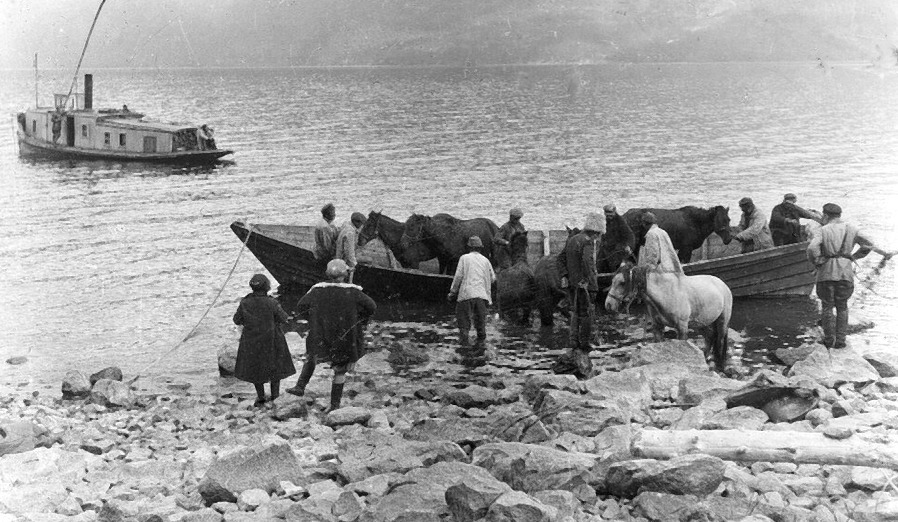

В начале 1906 года Анохин снова в Томске, работать учителем ему дозволено только в частных учебных заведениях, но годом позже он – уже член Томского отделения Русского Музыкального Общества и Томского общества изучения Сибири, которым руководил крупнейший исследователь Азии Г.Н. Потанин. С этого-то времени Анохин активно путешествует. Горная Шория, Хакасия, Тува, Северная Монголия, Турция, Поволжье, Приуралье…

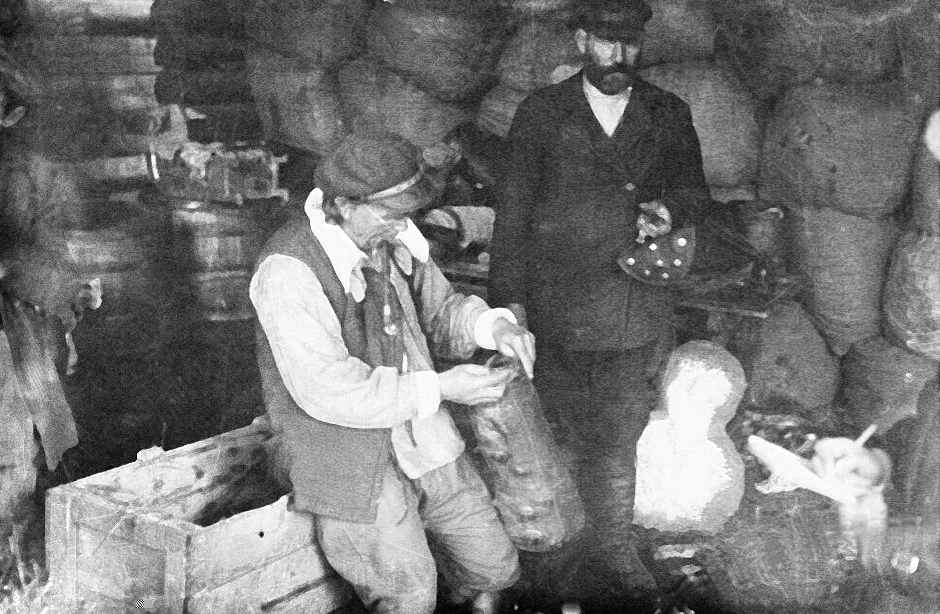

Тщательно записываются народные песни и наигрыши на национальных инструментах, легенды, мифы, сказки и этические сказания, шаманские мистерии и мелодии к ним. Путешествия – летом, а зимой в Томске Андрей Викторович выступает с докладами и лекциями в научных обществах. Труды Андрея Викторовича являются первыми исследованиями песенно-музыкальной культуры алтайцев, а экспедиции делают его имя известным в ученом мире.

После Октябрьской революции Анохин не только преподает пение и краеведение в Чемальской школе, но и разворачивает активную музыкальную деятельность. Весной 1920 года в Чемал съехались не только жители близлежащих сел, но и из Улалы, Бийска, Барнаула, чтобы послушать … оперу А.С. Даргомыжского «Русалка». Под управлением Анохина опера была поставлена силами школьного хора и местной интеллигенции.

Однажды школьники Горно-Алтайска, зачарованные его игрой на фортепиано и рассказами о путешествиях, спросили: «Почему вы остановились в нашем медвежьем краю? Вы могли бы жить и работать в столичных городах России? Вы же необыкновенно талантливы!» Анохин немного задумался, потом добродушно улыбнулся и сказал: «Да, вы по-своему правы... Я мог бы жить в любом краю России, но гигантская мощь красоты Алтая, как магнитом, притянула меня».

В 1920 году Андрей Викторович преподает этнографию, археологию, алтаеведение и музыку в двух барнаульских школах. Из учителей и учащихся школы организовал оркестр и прекрасный хор. Хор исполнял песни народные песни и песни об Алтае из произведений самого Анохин на основе собранного фольклорного материала - «Хан-Алтай», «Алтын Кёль» и о «Красавице Катуни». И в Бийск, и в Барнауле, и в Томске были наслышаны о концертах Анохина.

Экспедиции по Горному Алтаю продолжаются, и в 1924 году Российская академия наук выпускает главный научный труд Анохина – «Материалы по шаманству у алтайцев».

В 1923 году за исследования верований южных алтайцев Анохин избран членом-корреспондентом АН СССР.

В течение многих лет ученый сотрудничал с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), где сегодня хранятся материалы экспедиций Андрея Викторовича Анохина.

С именем Анохина связано открытие музыкального творчества алтайцев: записано и обработано более 500 алтайских песен, около 300 песен телеутов, хакасов, тувинцев, дано описание национальных инструментов, исследованы особенности мелодики, лада, ритма народных песен и инструментальных наигрышей. По материалам исследований были сделаны доклады и опубликованы труды: "Богатырский эпос", "Буддийская храмовая музыка", "Материалы по шаманству у алтайцев" (Л., 1924), "Бурханизм в Западном Алтае" ("Сибирские огни", 1927).

С ноября 1926 года композитор работает в Улале учителем музыки и алтаеведения в одной из школ и ведет большой хор из учащихся и интеллигенции. Не прекращаются этнографические поездки и путешествия по Алтаю. Он организует общество краеведов, а позднее становится первым директором музея в Горно-Алтайске.

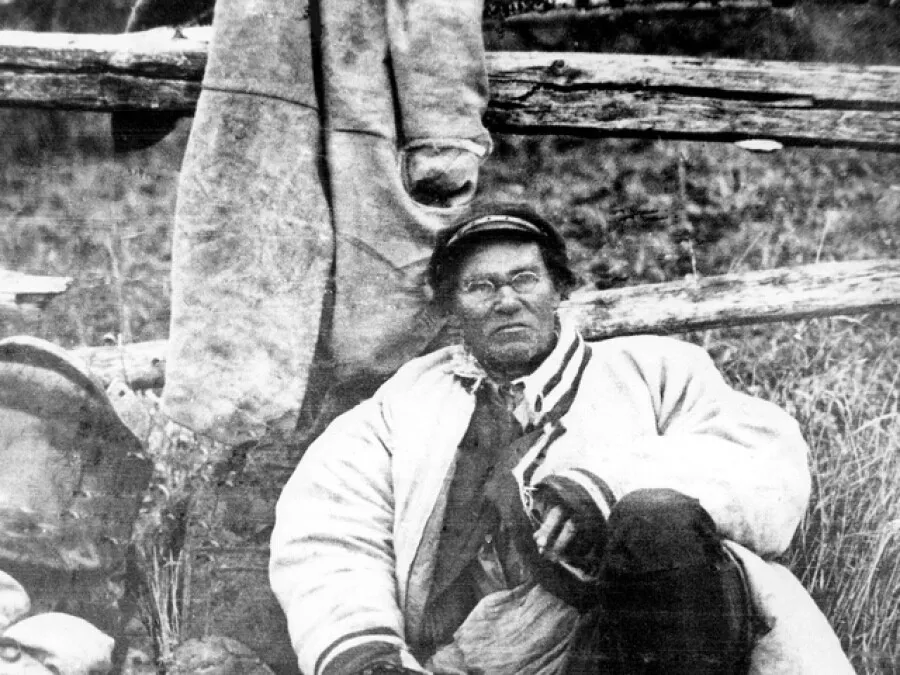

Андрей Викторович превосходно знал алтайский язык и настолько вжился в его культурную среду, что к концу жизни, по свидетельству современников, сам стал похож нам алтайца. Он стал одеваться в кожан или куртку и меховую шапку алтайского покроя, курил из длинной трубки, спал на медвежьей шкуре, покрываемой простыней. Любил алтайские национальные блюда.

ЕВ 1931 году его избирают делегатом от Ойротской области на Всероссийскую конференцию тюркских народов Сибири. Андрей Викторович был полон научных и творческих планов, но 31 августа 1931 году его не стало. Он скоропостижно скончался в урочище Куюм у своего друга Степана Сергеевича Тозыякова (Степанака). Там и похоронен на высоком увале в устье ручья Верхний Карасу.

…В долине реки Куюм установлен памятник Андрею Викторовичу Анохину. На нем – надпись на алтайском и русском языках: «Я мог бы жить в любом краю России, но гигантская мощь красоты Алтая как магнитом притянула меня к себе».

Оценили 17 человек

47 кармы