(31 марта) 12 апреля 1839 г. родился Николай Пржевальский (1839-1888) – русский путешественник и натуралист.

Николай Михайлович родился в 1839 году в селе Кимборово Смоленской губернии. Отец, отставной офицер Михаил Кузьмич, умер рано, и всё воспитание легло на мать Елену Алексеевну. В 1855 году после окончания Смоленской гимназии началась воинская служба будущего путешественника. После окончания службы Пржевальский поступает в Академию Генерального штаба. Помимо основных предметов он изучает труды известных географов Риттера, Гумбольдта, Рихтгофена и, конечно, Семёнова-Тян-Шанского. Первой его курсовой работой стала "Военно-статистическое обозрение Приамурского края". По окончании Академии он занимал должность преподавателя истории и географии Варшавского юнкерского училища. Всё это время молодой офицер продолжал интересоваться историей путешествий и открытий и составил учебник географии.

В 1855 году, в разгар Крымской войны, Николай Пржевальский неожиданно для всех решил стать солдатом. Свое свободное время он проводил в армейской библиотеке за чтением книг по географии, ботанике и зоологии. Отслужив 5 лет в армии, Пржевальский решил кардинально изменить свою жизнь и начал путешествовать. Он еще с детства мечтал увидеть Лхасу – столицу Тибета – и восхитить весь научный мир своими открытиями. На это у него ушло 18 лет. За годы экспедиций Пржевальский прошел 31 тысячу километров.

Он руководил экспедицией в Уссурийский край, которая длилась 2 года (с 1867 по 1869 годы). Пржевальский прошел по берегам реки Уссури и ее притокам, добрался к озеру Ханка, побережью Тихого океана и дошел до северных берегов Кореи. Попутно изучал книги о Центральной Азии, научился препарировать птиц и набивать чучела. По Центральной Азии он путешествовал 15 лет – с 1870 по 1885 годы.

Открытия Пржевальского

Пржевальский подготовил географическое и естественно-историческое исследование горной системы Кунь-Луня (Китай), хребтов Северного Тибета, бассейнов рек Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Хуанхэ. Ученый нанес на карту хребет Гумбольдта, хребет Риттера и хребет Марко Поло. Кроме того, он открыл миру несколько новых видов животных и растений: дикого верблюда, лошадь Пржевальского, тибетского медведя и Пржевальскию тангутскую.

Неизведанная Евразия

В середине XIX века великие географические открытия, казалось, давно остались в прошлом. Берега всех океанов мира были нанесены на карты и даже обжиты. Но в глубинах Евразии, в сердце степного моря ещё лежали неизвестные земли и целые страны, куда не ступала нога европейца. Тибет, Внутренняя Монголия, Тянь-Шань, Алтай, Гималаи – эти пространства манили самых отчаянных и настойчивых. Многие государства Центральной Азии и Дальнего Востока были совершенно закрыты. В Тибете, находившемся номинально под китайским протекторатом, иноверцам за одно появление рубили головы, на горных дорогах хозяйничали разбойники, на просторах между Китаем и только что присоединёнными к России среднеазиатскими землями возникали и исчезали эфемерные государственные образования, о самом существовании которых европейцы узнавали спустя многие годы.

Не только познавательный интерес вёл русского офицера Николая Пржевальского на Восток. Англичане, закрепившиеся в Индии, уже бросали хищные взгляды и на Афганистан, и на Тибет, и на Монголию. Россия не могла допустить появления своих заклятых противников у новых границ. Нет ничего хуже, чем военные конфликты на неизвестных землях. И Николаю Пржевальскому выпала честь сделать эти земли известными, открыть заново для европейцев территории, которые тысячелетиями находились в пространствах совсем иных цивилизаций и вер.

До сих пор идут споры – был ли Николай Михайлович Пржевальский военным разведчиком? Конечно же был, но только в самом высоком смысле этого слова. Он был разведчиком–землепроходцем, как и весь русский народ, перешедший в свой час за Волгу, покатившийся на Восток и дошедший до последнего берега последнего океана.

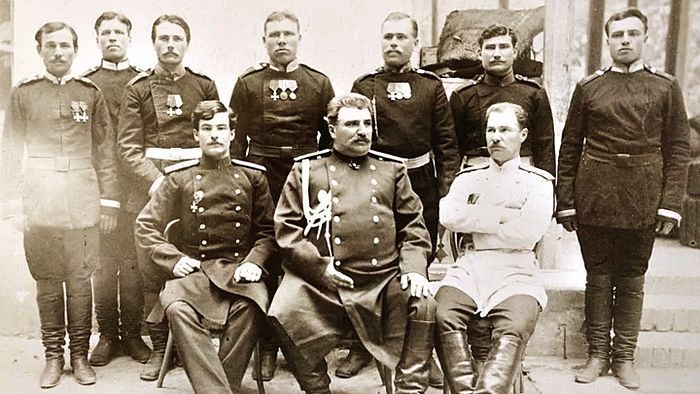

Все центральноазиатские экспедиции Пржевальского на первый взгляд носили не только научный, но и военный характер. Но его спутники – казаки и офицеры, не забывая вступать в бой со встречавшимися им разбойниками и местными отрядами, становились одновременно картографами, зоологами, ботаниками. Ученик Пржевальского, географ и офицер Всеволод Иванович Роборовский, вспоминал:

Там, на дикой чужбине, под походными палатками, все жили одним духом, одними желаниями, питались одною пищей, составляя одну семью, главою которой был Николай Михайлович. В семье этой царствовала дисциплина самая суровая, но нравственная, выражающаяся в рвении каждого сделать возможно более для того святого и великого дела, которому каждый подчинялся добровольно. Каждый солдат и казак старался служить чем может и как умеет: тот принесёт ящерицу, другой – цветок, третий укажет ключ, где можно поймать рыбу…Историки утверждают, что Николай Пржевальский собирал научные сведения не только для науки, но и для военного министерства. То время считалось эпохой разведчиков-первопроходцев. Тогда они не только во имя науки изучали отдаленные места, но и вели эту работу в интересах государства.

Первое путешествие в Центральную Азию

В первой центральноазиатской экспедиции (1871-1873) Николая Пржевальского особенно интересовали северные окраины Китая и восточные части южной Монголии.

Шел 1872 год. Монгольская экспедиция из четырех человек продвигалась к землям Восточного Туркестана, входившим в империю Цин. В Пекине Пржевальскому дали разрешение на проезд, но всячески пытались помешать путешественникам двигаться вглубь страны. Им закрыли доступ к проводникам – местные жители боялись гнева императора и поэтому отказывались сопровождать их, не продавали им еду, топливо и вьючных животных. В это время всюду шло вооруженное сопротивление дунганских племен. Они пытались свергнуть правителей империи. Поэтому у экспедиции были все шансы погибнуть не только от голода, но и умереть от пуль мятежного племени дунган.

Маленький отряд практически в одиночку смог добраться до озера Кукунор в центральноазиатской части империи. По прибытии на них пришел посмотреть посол от Далай-ламы. Путешественники за все время уже успели привыкнуть к тому, что их белая кожа вызывает у местного населения любопытство, но тут причина крылась в другом. Во время начала дунганского восстания посол направлялся из тибетской столицы Лхасы в Пекин. Боясь за свою жизнь, он прожил возле озера десять лет. Посла удивило, что четыре иностранных путешественника за несколько месяцев преодолели земли, в которые ему было страшно отправиться в сопровождении сотен человек.

Собрав необходимые сведения, Пржевальский запланировал маршрут вглубь Тибета. Однако небольшое финансирование поездки не позволило Николаю Пржевальскому завершить экспедицию полностью. Домой Николай Михайлович возвращался через Гоби. Он стал первым европейцем, который перешел эту огромную пустыню.

Сразу после поездки Пржевальский стал известен в научных кругах. Его ставили рядом с первооткрывателями Иваном Крузенштерном, Фаддеем Беллинсгаузеном и Петром Семеновым-Тян-Шанским. Русское географическое общество наградило Николая Пржевальского золотой медалью за заслуги в области географии, а его собранной зоологической коллекции присудили высшую награду Академии наук.

Вторая Центральноазиатская экспедиция. Тотальная слежка

В 1876 году Пржевальский отправился в новое путешествие. Ему хотелось изучить бассейн озера Лобнор, пересечь Тибетское нагорье с севера на юг и все-таки исполнить свою мечту – дойти до Лхасы. Караван начал свой путь в Тибет через окраину Гоби – Джунгарскую пустыню. Там исследователь встретил неизвестный науке вид млекопитающего – дикую лошадь, впоследствии названной лошадью Пржевальского. Саму лошадь путешественнику заполучить не удалось, но он привез в Петербург ее череп и шкуру, подаренную местными охотниками. Эти экземпляры много лет были эксклюзивами в научных коллекциях мира. Одной находкой дело не обошлось. Путешественник познакомил мир с новым видом беломордого марала, тибетским медведем-пищухоедом и даже открыл новый род растений (Пржевальския тангутская). Открытия такого рода в XIX веке были большой удачей.

В октябре 1876 года отряд Пржевальского передвигался по землям Семиградья. Это было новое государство в Восточном Туркестане. Его в 1864 году основал таджик Якуб-бек. Ему удалось взять в свою власть земли, которые отделились от империи Цин. Правитель Семиградья разрешил путешественникам следовать по его территории – портить отношения с Россией Якуб-беку не хотелось, но он поручил вести слежку за Пржевальским. Люди Якуб-бека следовали за экспедицией всюду и наблюдали за исследователем из-за реки. Николай Михайлович писал в своем дневнике, что придумал только один способ сделать топографическую съемку местности, не вызывая подозрений: якобы ходить в кусты по нужде.

Дальше продвигаться в Тибет было невозможно. У него начался сильный зуд. Пржевальский не мог дальше вести научную работу – недуг его беспокоил и днем, и ночью: он не мог ни писать, ни делать наблюдения, ни даже ходить на охоту. Его походная аптечка – деготь, табак и синий купорос – никак не помогала. Поэтому Пржевальский решил вернуться в Россию, вылечиться и тогда уже идти в Тибет. Так завершилось его второе путешествие.

Третье путешествие в Центральную Азию. Вслед за мечтой

Июнь 1879 года. Готов маршрут первой тибетской экспедиции. Пржевальский вместе с помощниками направляется в Тибет, чтобы достичь Лхасы. Отсутствие проводников было главной помехой в исполнении его мечты: китайскому правительству не хотелось, чтобы русские путешественники знали дорогу в эту страну. Дорога из оазиса Са-Чжеу на севере Восточного Туркестана лежала через горы. К отряду Пржевальского приставили солдат и полицейских на случай, если караван заблудится. Люди в форме знали путь через горы Няньшань. Однако сопровождающие поняли замысел Николая Пржевальского, завели группу в глухую местность и объявили, что дальше пути не знают. Они надеялись, что экспедиция развернется, но отряд начал искать дорогу самостоятельно. Экспедиция благополучно выбралась из гор.

Без проводников, отбиваясь от набегов кочевого племени еграев, преодолевая горы высотой в 5 тысяч метров, экспедиция наконец достигла долгожданных границ Тибета. До Лхасы оставалось не более 300 километров.

Однако тибетские монахи запретили русским исследователям въезжать в страну. Оказалось, что согласно древним правилам, проход в Тибет с севера разрешен только монголам, тангутам и китайцам. После продолжительных переговоров Пржевальский вернулся домой.

В марте 1888 года Пржевальский отправляется в свое четвертое путешествие. Он надеялся, что в этот раз ему удастся побывать в Лхасе, но в пути он заболевает брюшным тифом. Осенью этого же года караван исследователя прибывает в Кыргызстан. 20 октября знаменитый исследователь умер. Помощники выполнили его последнюю волю – похоронили Пржевальского на берегу озера Иссык-Куль. Он не прожил и 50 лет. И так и не увидел Лхасу, которая манила его всю жизнь.

…Николай Михайлович Пржевальский говорил: «Мир прекрасен ещё и потому, что можно путешествовать». Он знал, о чем говорил.

Оценили 22 человека

40 кармы