Вступление

Как правило, человек в процессе познания мироздания обращает свой разум на то, что находится вне его самого, как познающего субъекта. Это могут быть, например, невообразимые и загадочные дали космоса, либо захватывающие дух темные глубины микромира, либо тайны и загадки организма самого человека. Я, в свою очередь, здесь хотел бы обратить внимание читателей на тайну, которая всегда находится у нас под рукой и на которую уже никто и не обращает своего исследовательского внимания, так как не видят никакой загадки в том, что называется измерением.

На первый взгляд, кажется, что в процессе измерения какого-либо объекта или явления нет ничего удивительного и тем более загадочного: в рамках науки метрологии все, вроде бы, уже объяснено и расставлено по полочкам. Но, если при помощи критического анализа копнуть достаточно глубоко, то можно обнаружить второе, тайное дно, в котором скрывается удивительный и парадоксальный момент, который заключается в том, что измерение имеет «волшебную» способность создавать количественные параметры измеряемого объекта, которые до измерения у объекта не существуют.

Например, мы можем измерить свой рост и массу, определив их в виде количественных параметров. Здесь возникает, на первый взгляд, неуместный вопрос о том, имело ли наше тело определенные количественные параметры до измерения или же они возникли только в процессе измерения. Этот вопрос кажется неуместным, так как мы, как само собой разумеющееся, считаем, что наше тело имеет конкретные количественные параметры до всякого измерения. Измерение лишь позволяет нам узнать о них. Но на самом деле это лишь иллюзия, которая возникает из-за того, что мы ошибочно понимаем сущность измерения. В действительности, именно, измерение как по волшебству создает определенные количественные параметры нашего тела. Иными словами, до измерения тело обладает лишь неопределенной длиной или массой, а измерение создает в этом вопросе строгую количественную определенность.

Об этой волшебной способности измерения, как правило, никто не догадывается, так как в метрологии об этом ничего не говориться. Но если мы внимательно изучим то, как в метрологии определяется сущность измерения, взяв их из различных источников, то обнаружим удивительный, если не парадоксальный, момент, когда в рамках самой науки метрологии нет однозначного и общепринятого понимания того, что происходит в процессе измерения.

Разные источники дают принципиально различные определения сущности процесса измерения. В одном случае, говорится о том, что измерение это извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью. В другом случае утверждается о том, что измерение - это представление свойств реальных объектов в виде числовой величины. В третьем варианте говорится о том, что измерение - это приписывание числовых форм объектам или событиям в соответствии с определенными правилами.

Очевидно следующее: существует принципиальное расхождение между различными определениями процесса измерения. Одно дело, когда мы извлекаем из объекта информацию о его количественных параметрах; другое дело, когда мы приписываем числовые формы объектам или представляем в своем воображении свойства объектов в виде числовой величины.

В случае с извлечением информации, предполагается, что объект имеет в себе, до всякого измерения, определенные количественные параметры, о которых мы узнаем в процессе измерения. Например, в процессе измерения массы своего тела мы определили, что она равняется 77 кг. В этом случае, мы полагаем, что тело, само по себе, имеет данную определенную массу, а мы в процессе измерения лишь извлекли информацию об этом.

В двух других определениях, человек при помощи представления или приписывания, по сути, искусственно "навязывает" объекту определенные количественные параметры, которых у объекта до измерения просто не может быть. То есть, в одном случае, в процессе измерения мы представляем свойство тела иметь массу в виде числовой величины – 77 кг. В другом случае, мы приписываем числовую форму телу в соответствии с определенными правилами. В этих случаях, мы уже не извлекаем из объекта знание о его массе, а искусственно "навязываем" его, навешивая своего рода ярлык. В сознании других людей такого ярлыка может и не быть, если они, вообще, не знают сущности измерения. В этом случае, исследую тело, само по себе, они никогда не смогут узнать что-либо о его массе.

Что же на самом деле происходит в процессе измерения? В рамах данной статьи я постараюсь дать свой максимально исчерпывающий ответ на этот вопрос, который, следует сказать, является принципиально важным для всего научного познания. Дело в том, что измерение является краеугольным камнем всех точных научных исследований, независимо от того, что мы исследуем – вселенную с ее космическими макрообъектами или же мир микроскопических явлений и процессов. Исключительную важность процесса измерения в деле построения здания естественнонаучного познания, я думаю, признают все ученые. Еще Д.И. Менделеев(1834-1907) писал: «Наука началась тогда, когда люди научились мерить; точная наука немыслима без меры».

Основная часть

Начну с общеизвестных истин. Общеизвестно, что в основе всякого измерения лежат такие необходимые элементы, как единицы измерения, эталоны меры, инструменты измерения. Рассмотрим их внимательно и зададимся первым вопросом: «Откуда берутся единицы измерения?»

Поразмыслив, мы однозначно находим ответ: человек не находит единицы измерения в виде метра, килограмма и т.п. опытным путем в самой природе, а создает их априорно (вне опытным путем) в своем сознании, придумывая сначала идею единицы меры, а затем, создавая под эту идею, физический эталон. Далее, создаются всевозможные измерительные приборы, которым «делегируются» права по определению того или иного количественного измеряемого параметра у исследуемых объектов и явлений.

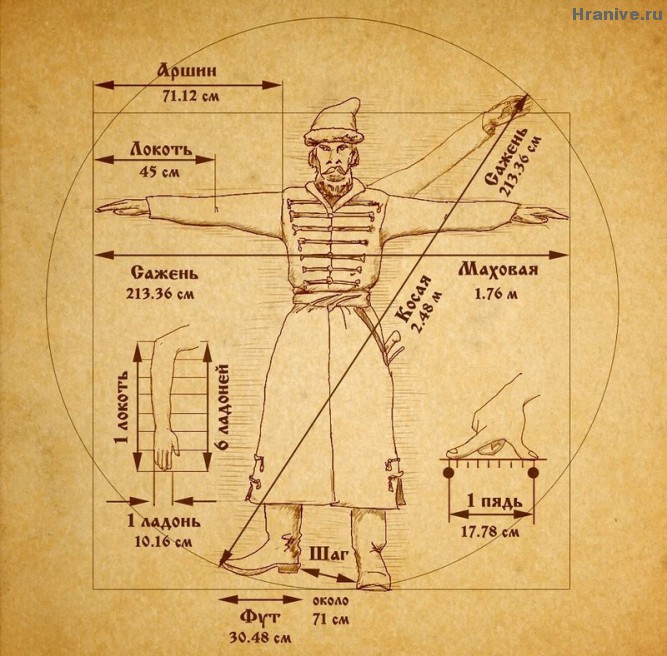

В древности, на Руси единицы измерения были, например, связаны с человеческим телом. Так как тело у каждого человека может сильно отличаться от тел других людей, то такой способ, конечно, имел большую погрешность.

Первая система единиц измерения появляется в конце 18 века. Это была знаменитая метрическая система (метр, килограмм, секунда).

В дальнейшем происходило унификация единиц измерения в международном масштабе. В конце концов, в 1954 г. предварительно, а в октябре 1960 г. XI ГКМВ окончательно принимают Международную систему единиц SI, которая с незначительными изменениями действует по настоящее время.

Основные единицы системы СИ: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках системы СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т. е. ни одна из основных единиц не может быть получена из других.

Производные единицы получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как умножение и деление. Некоторым из производных единиц в Системе СИ присвоены собственные названия.

В настоящее время система единиц СИ является наиболее распространенной в мире. Поэтому рассмотрим в первую очередь единицы измерения из этой системы. Для исследования возьмем наиболее известные единицы измерения - метр, килограмм и секунда.

***

Для создания единицы измерения длины вначале было выбрано физическое свойство - протяженность. Далее, была создана физическая величина для количественного описания этого свойства - длина. Далее, была создана единица измерения – метр. Для этого была выбрана идея одной сорокамиллионной части Парижского меридиана (то есть одна десятимиллионная часть расстояния от северного полюса до экватора по поверхности земного эллипсоида на долготе Парижа).

Идея привязать единицу измерения длины к меридиану была не нова: аналогичным образом ранее были определены морская миля и лье. Искусственный, условный и воображаемый характер этой идеи, очевидна, я думаю, для всех людей.

Поскольку было бы не очень удобно проводить геодезические измерения земного меридиана при практических измерениях, был создан металлический эталон, с относительной точностью воспроизводящий указанное идеальное определение. Вскоре выяснилось, что металлические эталоны длины можно сравнивать друг с другом, внося гораздо меньшую погрешность, чем при сравнении любого такого эталона с четвертью земного меридиана.

Первый прототип эталона метра был изготовлен из латуни в 1795 году. В 1799 из платины был изготовлен эталон метра, длина которого соответствовала одной сорокамиллионной части Парижского меридиана.

В 1889 был изготовлен более точный международный эталон метра. Этот эталон изготовлен из сплава 90 % платины и 10 % иридия.

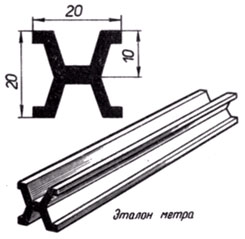

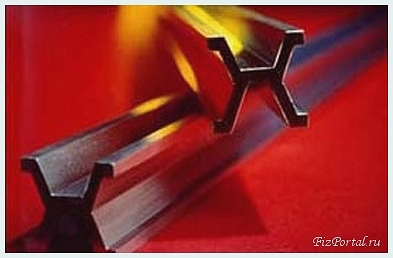

Он представлял собой линейку, которой была придана особая X-образная форма. В канавке такой линейки была продольная плоская поверхность, и метр определялся как расстояние между центрами двух штрихов, нанесенных поперек линейки на ее концах, при температуре эталона, равной 0°. Его копии были переданы на хранение в страны, в которых метр был признан в качестве стандартной единицы длины. Этот эталон все еще хранится в Международном бюро мер и весов, хотя больше по своему первоначальному назначению не используется.

В метрологии говорится, что эталон — это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений. От эталона единица величины передается разрядным эталонам, а от них — рабочим средствам измерения.

Что же происходит при измерении?

В метрологии утверждается, что при измерении размер определяемой величины сравнивается с размером условной (воображаемой) единицы. Результатом такого сравнения является измеренное значение величины, показывающее во сколько раз размер величины больше или меньше размера единицы

Таким образом, человек, сравнивая средство измерения (линейку) с измеряемым объектом, воображаемым способом переносит знание о единице измерения на измеряемый объект, приписывая ему, определенные количественные значения. Следовательно, информация о количественных параметрах объекта не извлекается из него, а искусственно "навязывается" ему. При чем, это "навязывание" происходит только в сознании человека, проводящего измерение. Что интересно, человек может находиться в иллюзии, думая, что у объекта, до всякого измерения, существуют те или иные количественные параметры, о которых он узнает в процессе измерения, на самом деле у объекта до измерения нет никаких количественных параметров.

Если бы объекты, сами по себе, имели бы хоть какие-то количественные параметры, то мы смогли бы узнать о них, исследуя сами объекты, без создания разнообразных искусственных системы единиц измерения, эталонов и измерительных приборов.

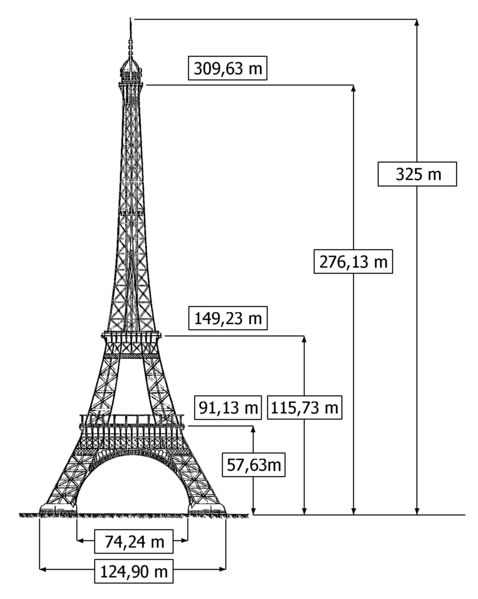

Таким образом, например, измеряя размеры Эйфелевой башни, мы не извлекаем количественную информацию о природном физическом свойстве данного объекта иметь высоту с учетом антенны 325 метра, а посредством измерительного устройства искусственно «навязываем» этому объекту свойство иметь строго определенную высоту.

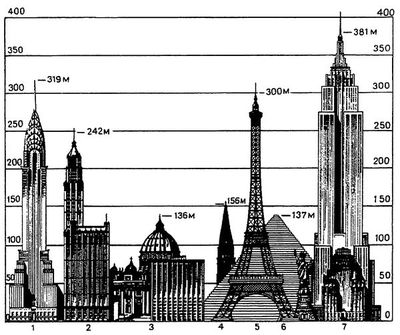

Таким образом, до измерения ни Эйфелева башня, ни какой-либо другой объект не имеет определенных количественных параметров. Башня может быть, например, больше статуи Свободы или меньше Эмпайр-стейт-билдинг, с которыми мы можем ее визуально сравнить, но количественных параметров у нее в принципе не может быть, до тех пор, пока мы ее не измерим при помощи измерительного устройства, в рамках той или иной системы измерения.

Только активным процессом измерения мы снимаем неопределенность, связанную с количественным определением. Это относится ко всем объектам без исключения, независимо от их размеров, так как это свойство не самих объектов и даже не измерительных устройств, а свойство нашей способности познания.

***

В случае создания единицы измерения массы, сначала была определена идея в виде массы одного кубического дециметра (литра) чистой воды при температуре 4 °C и стандартном атмосферном давлении на уровне моря. Далее, эта идея воплотилась в эталон, который представляет собой цилиндр диаметром и высотой 39.17 мм из платино-иридиевого сплава.

Эталон был изготовлен в 1899 году и с тех пор хранится в Международном бюро мер и весов под тремя герметичными стеклянными колпаками. Были изготовлены также точные официальные копии международного эталона, которые используются как национальные эталоны килограмма. Всего было создано более 80 копий. Копии международного эталона хранятся также и в Российской Федерации, во ВНИИ метрологии им. Менделеева. Примерно раз в 10 лет национальные эталоны сравниваются с международным. Эти сравнения показывают, что точность национальных эталонов составляет примерно 2 мкг. Так как они хранятся в тех же условиях, нет никаких оснований считать, что международный эталон точнее. По разным причинам за сто лет международный эталон теряет 3×10−8 своей массы. Однако, по определению, масса международного эталона в точности равна одному килограмму. Поэтому любые изменения действительной массы эталона приводят к изменению величины килограмма.

На данный момент килограмм — единственная единица СИ, которая определена при помощи предмета, изготовленного людьми — платино - иридиевого эталона. Все остальные единицы теперь определяются с помощью фундаментальных физических свойств и законов.

Для устранения этих неточностей в настоящее время рассматриваются различные варианты переопределения килограмма на основе фундаментальных физических законов.

Из всего вышесказанного можно, со всем основанием, сделать вывод: мы не находим эталон массы в природе в виде естественного свойства объекта иметь массу в 1 кг., а посредством разума искусственно создаем его, придав (навязав) металлическому цилиндру свойство быть эталоном. Тем самым мы создаем априорное (существующее до опыта, субъективное) условие, которое будет присутствовать во всех измерениях без исключения и, тем самым, оно будет влиять на все опытные, экспериментальные результаты.

Таким образом, человек своей волей без всяких доказательств, придав металлическому цилиндру, статус эталона массы начал соотносить его (или его копии) с другим объектами при помощи обычных весов, придавая или навязывая всем остальным объектам определенную массу. Потом были уже придуманы пружинные весы, где не нужно было бы непосредственно использовать сам эталон или его копии. Получается, что все измеряемые объекты не имеют никакой определенной массы до измерения. Они приобретают строго определенную массу только после того, как человек соотнесет их при помощи измерительных устройств с единицей измерения массы. Точность измерения здесь также зависит от точности шкалы измерительного устройства.

***

Теперь рассмотрим систему измерения времени. Современные единицы измерения времени основаны на периодах обращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также обращения Луны вокруг Земли. Такой выбор единиц обусловлен как историческими, так и практическими соображениями: необходимостью согласовывать деятельность людей со сменой дня и ночи или сезонов.

В настоящее время основной единицей измерения времени является секунда. Создавая единицы измерения времени, человек в первую очередь начал использовать периодические изменения которые он видел – это суточные изменения. Далее человек изобрел приспособление, привязанное к суточному изменению – солнечные часы. Считается, что они были изобретены в Китае около 1100 года до нашей эры.

Потом такие часы возникли в Египте. Далее, были придуманы водяные часы – вода равномерно капала через отверстие, а потом свечные – медленно таяли отметки на горящей свече. Потом были изобретены песочные часы, где песок тонкой струйкой перетекал из одного сосуда в другой.

Самые первые механические часы были построены в Милане в 1335 году. Они отличались простотой конструкции и только показывали время. Однако уже спустя несколько лет в Италии появились часы работы Донди, которые показывали движение Солнца, Луны и пяти планет. С этого времени начинается часовой бум: непрерывное усовершенствование механизмов, усложнение внешнего вида, добавление всевозможных функций.

В результате усовершенствования часовых устройств происходил процесс деления суток на меньшие временные интервалы точной длины возникли часы, минуты и секунды. Сутки делили на два равных последовательных интервала (условно день и ночь). Каждый из них делили на 12 часов. Дальнейшее деление часа восходит к шестидесятеричной системе счисления. Каждый час делили на 60 минут. Каждую минуту — на 60 секунд. Таким образом, в часе 3600 секунд; в сутках 24 часа = 1440 минут = 86 400 секунд.

Если внимательно проанализировать любое измерение времени, то можно увидеть, что в его основе лежит равномерное изменение видимой нами картины. Сначала это естественное изменение – движение Солнца по небу. Далее,, изменение создается уже искусственным образом – водяными и песочными часами. Для увеличения точности, происходит градуирование изменения, когда на стенки стеклянной емкости искусственно наносятся деления (штрихи). Изобретение механических часов и их совершенствование привело к тому, что стало возможным, во-первых, создание все более равномерного изменяемого процесса (движение стрелок) и, во-вторых, стало возможно измерять все более мелкие интервалы времени.

Таким образом, человек в процессе создания устройств, для измерения времени, сначала использовал естественные процессы изменения (движение Солнца), а потом искусственные процессы (часы). И в том и другом случае человек искусственно (посредством воображения) градуирует изменение, создавая стандартную меру изменения (час, минута, секунда и т.д.). Далее, когда нам необходимо измерить какой-либо другой процесс – например, бег спортсмена, то мы соотносим в своем сознании, видимое нами явление бега, с движение минутной и секундной стрелки на циферблате часов. Тем самым, мы искусственно (субъективно в нашем сознании) придаем, навязываем бегу конкретное временное измерение, а не находим или извлекаем его из самого процесса бега. То есть, сам по себе, бег спортсмена не имеет никакой временной размерности, пока мы это не определим это своей волей при помощи измерительного устройства.

Априорный (вне опытный) характер системы определения времени, также, лежит в основе любого календаря, так как в нем временная ось и шкала находится не в самой природе, а искусственно создаются разумом, который посредством воображения формирует условные временные периоды и границы между ними. Ведь мы не можем из самой природы вывести знание о наличие границы между годами, так как, в самой по себе, наблюдаемой природе нет ни годов, ни месяцев, ни недель, ни часов, ни тем более границ между ними. Мы можем лишь наглядно наблюдать смену дня и ночи, лунные циклы и т.п. Другое дело, что мы можем к ним условно «привязать» воображаемую систему отсчета времени. Что и делали люди разных культур и эпох, при чем, по-разному. Отсюда граница между годами в разных культурах и эпохах была определена различным образом. В одном случае она проходила весной, в другом -- осенью, в третьем, как сейчас -- зимой.

Таким образом, получается, что с одной стороны человек посредством воображения создает ось времени, разделенную условными границами на периоды. С другой стороны он искусственно (мысленно) «привязывает» к ним числовые обозначения, устанавливая их на границе между временными периодами.

Заключение

В заключение можно с достаточным основанием утверждать, что процесс измерения, по сути, является, своего рода, "волшебной" силой, при помощи которой, человек создает или творит объективный мир количественных параметров объектов и явлений, которых до измерения не существует. При этом люди могут находиться в состоянии заблуждения, думая, что количественные параметры объектов уже существуют до всякого измерения и только извлекаются посредством последнего.

Таким образом, например, количественные характеристики Солнца, такие как его температура, масса, диаметр, скорость движения являются не извлеченными из самого объекта Солнце, а искусственно привязанными (навязанными), субъектом познания, при помощи измерительных устройств.

Посредством измерения формируется особая реальность количественно измеренных объектов и явлений. С этой реальностью можно уже работать с использованием математического аппарата мышления. Если бы не было систем единиц измерения и самих измерений, то не было бы и возможности использовать математический аппарат мышления. Следовательно, не было бы и физики, как науки.

В свете вышесказанного, можно, на мой взгляд, разрешить проблему парадокса измерения параметров квантовой системы, так как она является лишь составной частью проблемы измерения вообще. Здесь я говорю о фундаментальной проблеме, связанной с квантовой механикой, где была обнаружена парадоксальность измерения состояния квантовой системы, которая заключается в том, что количественные параметры квантовой системы, обнаруженные при измерении, могут не существовать до измерения. Такового рода парадоксальные черты квантовой механики доказаны экспериментально. Из-за этой парадоксальности возникла проблема философской интерпретации квантовой механики, которая, до сих пор, остается нерешенной.

Эта проблема возникла, на мой взгляд, вследствие неоднозначности и размытости понимания сущности процесса измерения, в рамках науки метрологии. Если считать правильным вывод о том, что у любого объекта, самого по себе, независимо от его размера нет никаких количественных параметров до измерения, так как они появляется только в сознании познающего субъекта в процессе измерения, мы, тем самым, на мой взгляд, решаем и проблему интерпретации квантовой механики.

Оценил 1 человек

1 кармы