В 1904–1905 г. по заказу С. А. Венгерова (1855–1920), известного историка литературы и библиографа, готовившего издание Дж. Г. Байрона в серии «Библиотека великих писателей», Вяч. Иванов перевел 7 лирических стихотворений и поэму «Остров, или Христиан и его товарищи»

(«The Island; or, Сhristian and his comrades», 1823).

Поначалу Венгеров оценивал эту работу положительно и писал, что переводы Брюсова и Вяч. Иванова «непременно будут занимать одно из первых мест в издании», поскольку в них «чувствуется проникновение подлинником и старательная работа». Венгеров неизменно с большим вниманием относился к качеству предлагаемых ему переводов, обсуждал с авторами возможные варианты и нередко спорил о допустимой степени архаизации языка.

В случае переводов Вяч. Иванова этот вопрос был особенно актуален.

Получив от него первые тексты, Венгеров писал в ответ: «Переводы в общем, по-моему, удачны. В одно и то же время передан общий колорит подлинника и ярко выражена индивидуальность переводчика. Правда, не мало пущено отсебятины».

В следующем письме редактор уже более настойчиво обращал внимание корреспондента на сам язык перевода, что положило начало дискуссии.

Отвечая Венгерову 4 июня 1904 г., Вяч. Иванов счел необходимым объяснить свою позицию: «Архаизмы — охотно признаю — вообще нежелательны. Но колорит все же будет неверен, если мы будем переводить стихотворения второго десятилетия XIX в. на наш язык конца того же века: так ощутима разница, отделяющая нас от эпохи Жуковского. Да и Байрон притом употребляет много поэтических архаизмов на своем языке; мною переведенные стихи по крайней мере ими изобилуют».

Особенно остро этот вопрос встал при подготовке перевода поэмы. В сохранившемся черновике ответа на необнаруженное письмо Венгерова Вяч. Иванов писал: «Ваше письмо произвело на меня сложное впечатление. В нем я прочел вовсе не то, что до сих пор слышал. Возгласы наших (большею частью самозванных и невежественных критиков), вполне аналогичные нахальной выходке Вашего анонимного корректора, которую я презираю, как надпись карандашом на полях библиотечного экземпляра, побывавшего в руках читателей школьного возраста, для меня безразличны. Прежде всего эти критики за деревьями не видят леса; а Вы с критическою чуткостью видите и мои художественные намерения, и методы их осуществления и, говоря о „литературном самоубийстве“, мною будто бы совершенном, по-видимому, ясно сознаете, что дело идет о принципиальном утверждении некоторых новых художественных приемов <…> Знающему свои пути и цели художнику не страшно сознавать себя мертвым для современности. <…> До издания первой своей книжки я и не знал, что выступаю еретиком в области поэтической формы. <…> Но со времени моего выступления in publicum все оценки, отрицательные или положительные, подчеркивали эту мою ересь. Тогда я и сам осознал ее, и понял, что мой художнический инстинкт вел меня по правому пути. Говорю, конечно, о правоте принципиальной, не утверждая своей фактической непогрешимости. Я теоретически понял, что поэтическая речь, по своей природе, ищет дифференцироваться от речи прозаической <…>; что многие силы, многие потенции родного слова, затемненные и подавленные современными формами нашей культурной эволюции, ищут своего высвобождения из недр народной стихии, как скрывшиеся под почву живые ключи; что истинному русскому стиху, каким он необходимо станет, роднее древняя гиератичность нашего забытого слова или лубочная простота нашей старинной песни и сказки, нежели совершенная общепринятая речь нашего образованного общества. Как видите, я на практике бесконечно умереннее и, пожалуй, трусливее, чем в теории. Утруждаю же Вас всеми этими рассуждениями, потому что Вы высказывали намерение сделать общую оценку моих, увы, еще столь мало значащих опытов. Мне было бы дорого, чтобы Вы имели в виду и эти мои теоретические точки развития, хотя бы они казались Вам ошибочными, и — обвиняя меня — нашли бы возможность дать, в той или другой форме, место и этой моей апологии. Что же до „Острова“, то — если он Вам совсем не по душе — замените в Вашем издании мой перевод другим. Денег я еще не получил по Вашей записке, и мое положение выгоднее положения, напр<имер>, венского Климта, который предложил возвратить давно истраченные им суммы авансов после осуждения заказанных ему картин, несмотря на свою бедность»

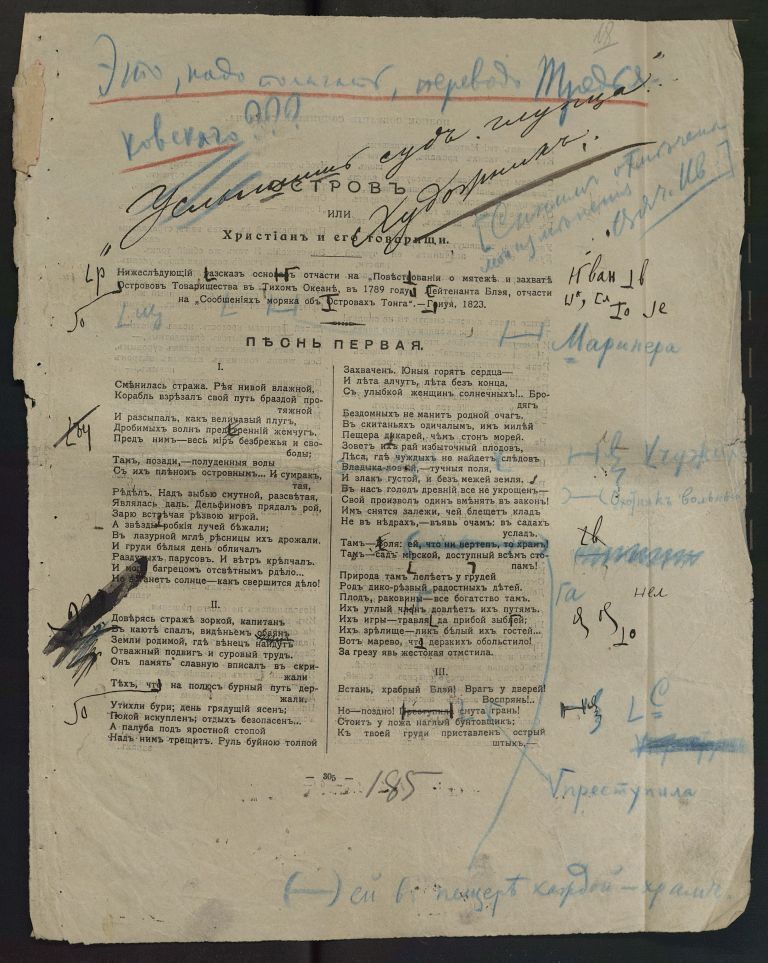

Пассаж из вышеприведенного письма Вяч. Иванова о «нахальной выходке» корректора, по всей видимости, относится к публикуемым маргиналиям, содержащим не только ироничную ремарку анонима («Это, надо полагать, перевод Тредиаковского???»),

но и эмоциональную реакцию на нее Вяч. Иванова («"Услышишь суд глупца". Художник»).

Мнение неизвестного корректора о поэтическом языке Вяч. Иванова совпадает с восприятием ивановских текстов большинством современников.

После выхода в свет его первой книги стихов, как об этом писал и сам Вяч. Иванов, критики сразу связали его имя с Тредиаковским, сочтя это сходство существенным недостатком. Нередко это сходство обыгрывалось в пародиях, одна из которых, в частности, принадлежит критику А. Измайлову и начинается примечательным четверостишием:

«Истомных сред моих яд чарый пролияв,

Свершил я в душах сев.

Взъярясь, взыграл дух росский.

Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, —

Взбодрясь, волхвует Тредьяковский...»

Любопытно, что и Венгеров «мерял» поэтический язык Вяч. Иванова Тредиаковским: критикуя в письме к А. Блоку неудачное с его точки зрения выражение, использованное поэтом, он писал: «Этот архаизм в стиле Вячеслава Ивановича больно далеко уж нас отбрасывает. Если не к самому Тредьяковскому, то довольно близко от него»

Герта Монахова,

специально для Глазария языка

Оценили 0 человек

0 кармы