По результатам выборов в Думу 2016-го и 2021-го годов у объективного наблюдателя возникают два вопроса.

1. Почему проценты голосов за ЕР оказались существенно больше, чем даже прогнозы ВЦИОМ (принадлежит государству)?

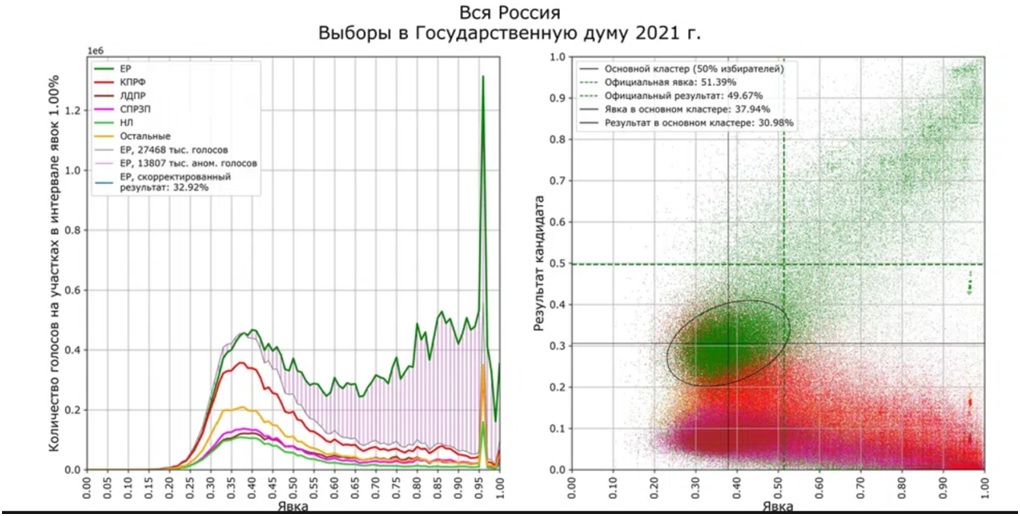

2. Где передёргивает Шпилькин, доказывающий наличие 10 и 14 миллионов вбросов бюллетеней на этих выборах, соответственно?

Ниже мы рассмотрим второй вопрос. При этом, что-то прояснится и по первому.

В чём, собственно, состоит метод анализа Шпилькина?

В основе метода лежит предположение, что процент голосующих за различных кандидатов не зависит от процента явки на избирательный участок, где рассчитывается этот процент. Например, если на участках с явкой 20% за Иванова проголосовала половина избирателей (пришедших голосовать, разумеется), то на участках с явкой 80% за него тоже проголосует половина.

Разумеется, это предположение не всегда верно. Например, в Израиле при выборе между евреем и арабом на пост президента, арабские и еврейские части страны могут заметно отличаться как по явке, так и по проценту голосов за кандидатов. Однако, в России оно часто близко к истине.

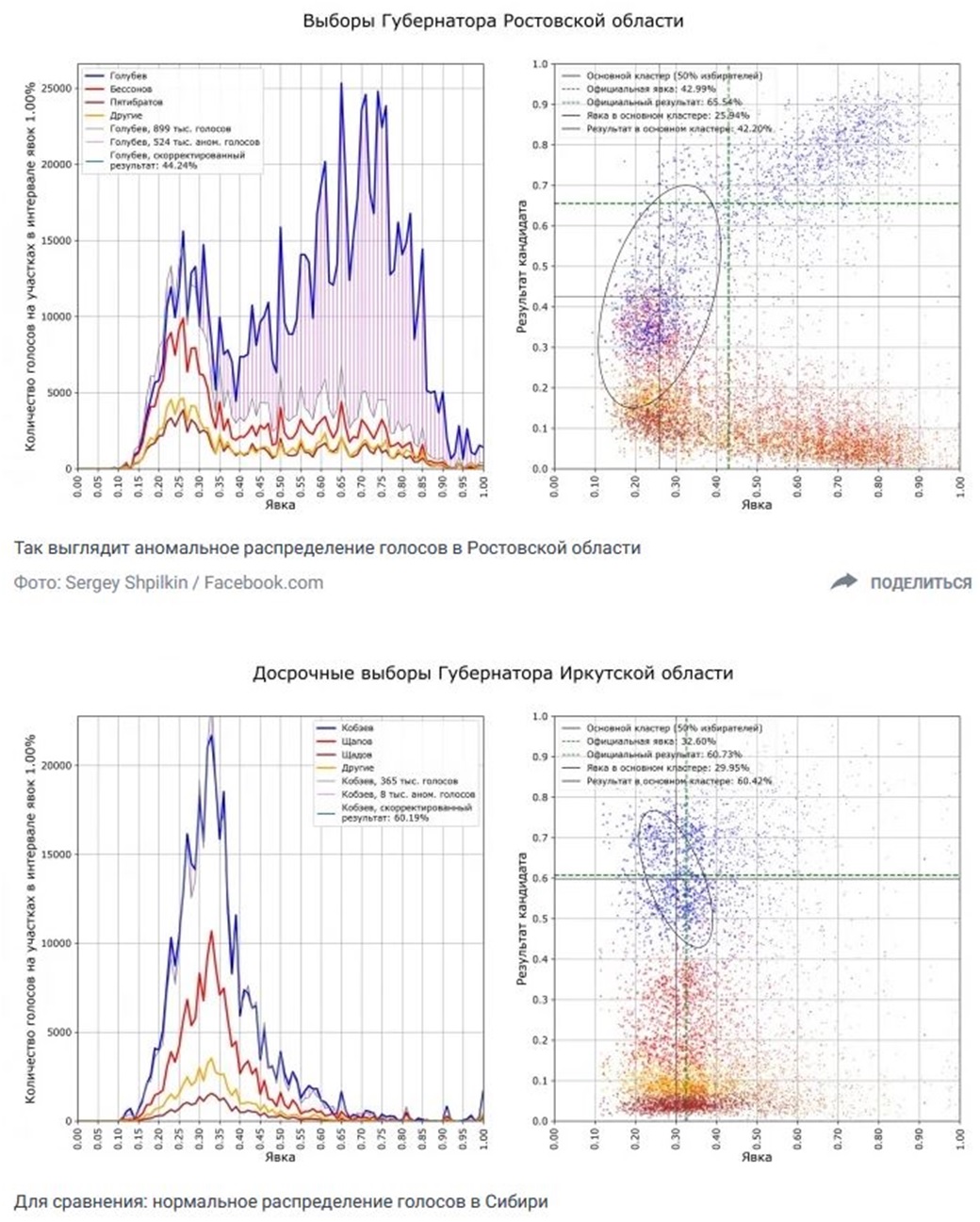

Пример такого голосования приведен в нижней части рисунка, взятого из статьи «Это верный второй тур»: математик выявил сотни тысяч «аномальных голосов» за Голубева. Видно, что все четыре линии на рисунке близки с точностью до множителя, а полосы, образованные точками, размазаны примерно горизонтально без заметных наклонов.

Кстати, о самом распределении Шпилькин ничего не говорит. Так пички распределения с большим процентом голосования, скорее всего, отражают избирателей, поменявших свое место голосования по системе «мобильный избиратель», которая позволяет легально прикрепиться к конкретному избирательному участку, открепившись по месту жительства. В данном случае подпись «нормальное распределение голосов» означает не распределение Гаусса, а распределения голосов без аномалий. Причём на аномальность проверяется не форма кривых, а их пропорциональность друг другу.

Пример аномальности приведен на верхней части рисунка, где три кривых пропорциональны, а четвёртая нет. Шпилькин усредняет первые три кривые и показывает, что до явки примерно 35% была пропорциональность и с четвёртой кривой. Отсюда делается вывод, что всё, что выше «пропорциональной» кривой, является вбросами.

Полоса точек победившего кандидата идёт вверх с большим наклоном, а проигравших идёт вниз, что трактуется Шпилькиным как доказательство количества вбросов, ибо при вбросах растёт как процент явки, так и процент за кандидата (за его противников процент падает).

Критику Шпилькина начнём с ознакомления с официальной критикой.

Сначала критики долго рассказывают, что вероятностное распределение процента явки не должно быть гауссовским. Это верно, но имеет слабое отношение к подходу Шпилькина.

Затем излагаются следующие результаты социологического исследования выявленных математическими методами«аномалий».

«По итогам исследования можно сделать следующие предварительные выводы.

1. Большинство т. н. «электоральных аномалий» обусловлено и объясняется социальной уникальностью (особостью) избирательного участка. В списке участков с повышенным индексом аномальности доминируют участки с особым контингентом избирателей (больницы, в т.ч. психиатрические, родильные дома и дома инвалидов и престарелых, следственные изоляторы, воинские части, поселки вахтовиков), характеризующиеся специфическими социальными и демографическими характеристиками избирателей. Такие контингенты в наибольшей степени подвержены влиянию однонаправленной (неконкурентной) пропаганды, административного стимулирования к участию в выборах, высокой степенью солидаризации в оценках и политическом выборе.

2. Исследуемые участки с «аномальным» голосованием демонстрируют минимальное влияние локальной политической агитации во время предвыборной кампании. В силу разных причин эти участки не были активно включены в каналы активной политической пропаганды. Явно, что значительная часть из них были «неинтересны», «неперспективны» или труднодоступны для кандидатов, их доверенных лиц, «штабов» и альтернативных информационных каналов. Информационный фон, сопровождающий предвыборный период на этих участках, практически не имеет местной специфики. Основным каналом информации о кандидатах являлись федеральные СМИ.

Никаких особых форс-мажорных ситуаций в ходе предвыборной кампании, могущих привести к существенной необычности результатов голосования, не зафиксировано.

3. На большинстве обследованных участках явно прослеживается повышенное влияние лиц с административным статусом («начальство») на высокий уровень участия в голосовании (явку), при этом респонденты подчеркивали отсутствие такого влияния на собственно электоральное решение (выбор кандидата).

Можно сказать, что для «административного» ресурса эти участки по своему электорату очень «удобны» – они, как правило, лояльны к власти, не имеют независимых гражданских лидеров, легко управляемы. Среди наиболее очевидных проявлений мобилизационного воздействия – активная работа УИКов/местной администрации (чаще в сельских поселениях) и использование «вертикали» бюджетных предприятий (учреждения здравоохранения, образования и т.п.) или крупных корпораций («Газпром»).

Особняком стоят участки, расположенные на территориях с «национальной» окраской. Здесь применение административного ресурса для мобилизацииэлектората связано с национально-культурными традициями и вызывает либоусиленный эффект – очень высокая явка (когда вектора этих двух факторовсовпадают), либо сопротивление в виде крайне низкой явки и альтернативного голосования (когда вектора разнонаправлены, есть нелояльность к власти либо внутриэлитный конфликт).

4. Особо следует подчеркнуть, что большинство опрошенных респондентов как из числа экспертов, так и местных жителей, не видят в административном стимулировании участия в выборах чего-то особенного («всегда так было») и тем более предосудительного. Распространенная политическая культура предполагает активное участие именно действующейвласти, государственных институтов и связанных с ней лиц в пропаганде выборов и участия в них (не конкурирующих партий или кандидатов, а именно действующих «начальников» разного уровня). Более того, отдельные случаи использования административного ресурса в виде специального автобуса для доставки избирателей к месту голосования рассматриваются как должное «доброе дело» и помощь.

5. По мнению респондентов и по оценкам полевых исследователей, почти на всех избирательных участках не было зафиксировано каких-либо особых нарушений процедуры голосования. Некоторые сомнения на этот счет высказаны только в отношении ряда участков Карачаево-Черкесии.

6. Почти на всех обследованных аномальных участках фиксируется высокий уровень социальных связей и солидарного электорального поведения. Вообще на территориях такого типа, связанных с особыми государственными учреждениями и организациями, электоральное поведение каждого отдельного избирателя, как правило, не является в полной мере независимым и индивидуальным, а во многом определяется сложившимися коллективными электоральными практиками, определяемыми распорядком и организованным образом жизни, сильным влиянием окружения и местных авторитетов. Это в свою очередь способствует повышенной и более сплоченной по времени явке на выборы.

7. Некоторые зафиксированные электоральные аномалии явно могут быть следствием ошибок избирательных комиссий, допущенных в подготовительный период. Это касается прежде всего точности избирательных списков и оценки числа зарегистрированных избирателей.

При этом данные ошибки могут проявляться как в сильно высокой явке (число избирателей изначально занижено), так и в очень низкой (как на участке в Иркутской области, где число реально живущих избирателей было явно завышено). Также отдельные «аномалии» были связаны с техническим сбоем в работе КОИБ (участок в Татарстане), где с определенного момента пришлось перейти на обычный (ручной) способ обработки бюллетеней с признанием большой части (10%) ранее заполненных бюллетеней недействительными.

В целом проведенное исследование (даже будучи осуществленным в качественной парадигме сбора данных – casestudies) подтвердило высокое социальное и культурное разнообразие электоратов отдельных избирательных участков, а также высокую дифференциацию условий проживания граждан и осуществления их избирательных прав. Банальное утверждение о том, что «Россия – крайне разнообразная страна, и в ней может быть всё и всякое», в данном случае подтвердилось в большой доле самых разных «аномалий» голосований, объясняемой в т.ч. высокой долей социально-демографических эксклюзий.

Таким образом, даже экспериментальное обследование весьма незначительного числа избирательных участков, где встретились «электоральные аномалии» на выборах Президента РФ 2018 года, подтвердило первоначальные гипотезы исследователей о разнообразии причин отклонений результатов голосования от «нормальных». Причем большую часть этих причин следует отнести к социальным особенностям электората, а не к особенностям действий избирательных комиссий.»

Проще говоря, заметная положительная корреляция между процентом явки и результатом голосования не обязательно означает вброс бюллетеней. По-видимому, по большей части она объясняется использованием административного ресурса или(и) национально-культурными традициями. Надо отметить, что такое использование админресурса является более морально приемлемым методом и меньше искажает волю избирателей, чем простой вброс бюллетеней с соответствующей припиской числа проголосовавших.

Оставшаяся часть официальной критики Шпилькина делается на основе зарубежных данных. Однако, на большей части графиков по оси абсцисс не процент явки, а процент голосов за кандидата. Главная же проблема в том, что авторы показывают, что за рубежом бывают такие же «аномалии», но не объясняют причины этого, подразумевая по умолчанию, что уж там-то выборы честные.

Таким образом, главный недостаток метода Шпилькина состоит в том, что он все аномалии считает вбросами. На самом же деле, во многих случаях используются другие методы применения админресурса, включая «подкуп» руководителей национально-культурных общностей.

Отметим, что, по словам Монтян, на Украине распространена практика кражи голосов у малых партий (не способных их защитить) с отдачей их нужным партиям (подменяя бюллетени). Возможен перенос этого метода в Россию, особенно, учитывая вводимые способы голосования в течение нескольких дней и электронного голосования. Этот метод удобен тем, что он не требует приписывать «липовых» проголосовавших.

На этот случай метод Шпилькина можно развить, отслеживая не только «выпирания» вверх кривых «нужных» партий, но и «провалы» вниз кривых «ненужных» партий. Интересно было бы провести такой анализ для партий, не прошедших в Думу. Пока Шпилькин построил только такие графики.

Как было показано выше, выводы Шпилькина о вбросе 13,8 миллионов бюллетеней за ЕР (половины от общего количества) являются некорректными. Нельзя даже утверждать, что эти голоса полностью получены за счёт админресурса.

Но даже при откидывании этих голосов у ЕР был бы 31% голосов проголосовавших избирателей по партийным спискам и почти все мандаты по одномандатным округам. Так что, волноваться о легитимности власти ЕР не надо.

Оценили 3 человека

9 кармы